Височные привески как социальные маркеры у кочевников Западного Прикаспия (по материалам Паласа-Сыртского курганного могильника IV-V вв.)

Автор: Гмыря Л.Б.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 234, 2014 года.

Бесплатный доступ

В этой статье рассматриваются пары двухсекционных металлических храмовых подвесок в виде узких лент и фигурных концов из кладбища Паласа-сирт-кургана 4-5-го вв., Которые были частью церемониального костюма для женщин из кочевого населения в Западно-Каспийском регионе. Варианты этих храмовых колец можно различить по форме их фигурных концов, которые могут быть круглыми или в форме конских туфель, осей, трезубцев и серпов. Они также различаются по размеру (от 6 до 10 см в длину) и в материалах, из которых они сделаны (бронза, серебро, плетеный золотой лист, украшающий серебряные предметы и плетеные серебряные листы, украшающие бронзовые изделия). Автор обращает внимание на многофункциональность этих подвесок в церемониальном костюме носителей кочевников западно-каспийского региона. Они служили индикаторами высокого социального статуса их владельцев. Различия в форме фигурных концов подвесок свидетельствуют о существовании градаций в группе высокого социального ранга. Подвески храма определили особую природу женского костюма этнографического значения, которого носило население, обитающее на плато Паласа-Сырт в период Великой миграции народов.

Кочевники западного прикаспия iv-v вв, височные привески, женский парадный костюм, социальные маркеры

Короткий адрес: https://sciup.org/14328631

IDR: 14328631

Текст научной статьи Височные привески как социальные маркеры у кочевников Западного Прикаспия (по материалам Паласа-Сыртского курганного могильника IV-V вв.)

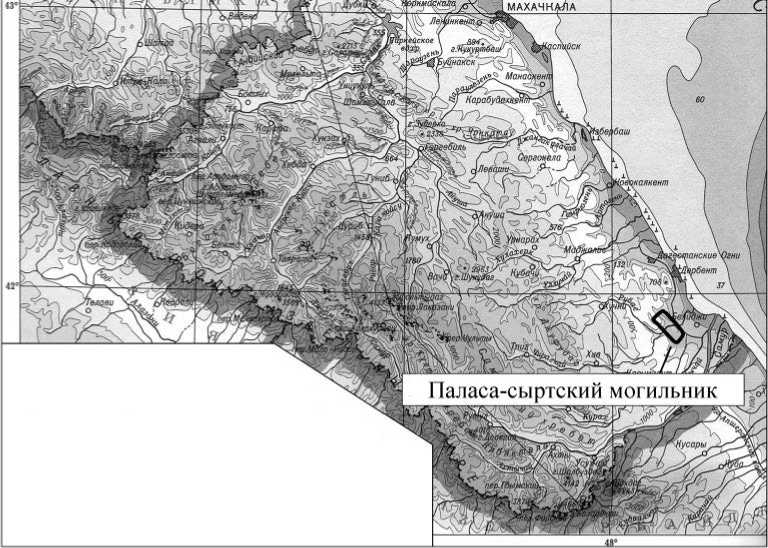

Паласа-сыртский курганный могильник, расположенный на одноименной возвышенности, в низовьях р. Рубас, в 30 км к югу от Дербентского прохода (рис. 1), является одним из крупнейших на Северном Кавказе некрополей времени Великого переселения народов. По данным космосъемок, он включает около 2 тыс. курганов, его площадь составляет 5 х 1 км. Материалы могильника, датируемые последней четвертью IV – первой пол. V в., являются эталонными для изучения этнокультурных особенностей и социальной структуры политических сообществ кочевников Западного Прикаспия, они также способствуют решению широкого спектра проблем истории Юго-Восточной Европы времени движения гуннов.

Рис. 1. Физическая карта Республики Дагестан с указанием местоположения Паласа-сыртского курганного могильника

Памятник изучается с 1880 г. ( Цилоссани , 1882) по настоящее время ( Гмыря , 2013а). На могильнике раскопано 167 курганов, из них 99 – Л. Б. Гмырей ( Гмы-ря , 1993; 2011в; 2013б). При визуальном наблюдении над структурой могильного поля создается впечатление однородности погребений – примерно одинаковые, небольших размеров надмогильные насыпи плотно заполняют территорию могильника. Курганы средних размеров (0,5–0,9 м высотой) и совсем невысокие (0,2–0,4 м) группируются вблизи курганов высотой 1 м и немного выше ( Гмыря , 1993. С. 44).

Особенности планиграфии захоронений на небольшой части могильника как будто свидетельствуют о социальной стабильности в среде кочевников IV–V вв. этого региона и отсутствии ярко выраженной дифференциации в обществе.

Однако на правобережной части могильника (Южный Паласа-сырт) выделяются небольшие обособленные группы курганов (5–10 захоронений), занимающие просторные участки между крупными курганами эпохи бронзы ( Гмыря и др. , 2009; Гмыря , 2011а; 2011б; 2012; 2013а).

Исследование 4 обособленных групп курганов (проекты РГНФ 2009– 2013 гг.) показало наличие непосредственного влияния социальных факторов на планиграфию захоронений в каждой из групп, а также на характер погребальной обрядности населения.

В планиграфии могильника влияние социальных факторов проявилось в обособленном характере небольших по составу групп захоронений; наличии маркеров могильных участков, выполнявших роль опознавательных знаков их границ; разной величине надмогильных насыпей в группе захоронений; наличии 2 принципов планиграфии погребений на участках – радиального с главным захоронением в центре, выделявшегося высотой кургана, и линейного с нахождением главного захоронения в первом ряду ( Гмыря и др. , 2009. С. 100; Гмыря , 2011а. С. 113; 2011б. С. 146; 2012. С. 166; 2013а. С. 155, 156).

В погребальной обрядности влияние социальных факторов просматривается в выделении групп погребений с монокультурными погребальными традициями (группы № 1, 2) и поликультурными традициями (группы № 3, 4) ( Гмыря , 2012. С. 170, 171; 2013а. С. 166, 167), что свидетельствует о сложности и многокомпо-нентности социального состава сообществ кочевников данного региона.

Определенную информацию о социальной дифференциации в сообществе кочевников, обитавших на плато Паласа-сырт, несет и состав погребального инвентаря. Полных данных об этом не очень много, т. к. большая часть погребений могильника нарушена грабителями вскоре после произведенных захоронений. Но и сохранившаяся часть комплексов вполне доступна для социальных реконструкций.

Погребальный инвентарь Паласа-сыртского могильника, как правило, включает керамические сосуды, предметы убора костюма, предметы вооружения, орудия труда. Металлические предметы убора костюма (пряжки, серьги, фибулы) чаще выполнены из бронзы и железа, реже – из серебра. Золотые изделия (серьги, броши и др.) встречаются в погребениях очень редко. В составе бус имеются дорогостоящие и уникальные образцы ( Гмыря , 1993. С. 229–267. Рис. 33–38; Магомедов и др. , 2006. С. 138, 139, 140, 142–144. Рис. 2; 4; 7–11; Магомедов и др. , 2008. С. 97. Рис. 2, 3; Гмыря и др. , 2009. С. 94. Рис. 4; Гмыря , 2011а. С. 103, 104, 106–108, 111. Рис. 2–4; 6; 2011б. С. 132–135, 137, 144, 145. Рис. 4; 6; 10; 2012. С. 146, 149, 150, 153, 158–160, 162, 163, 165. Рис. 3; 5; 8; 11–13; 15–17; 2013а. С. 136, 139, 140, 142, 143, 145, 150. Рис. 4; 6; 8–11; 15).

На могильнике выявлено 28 погребений, которые могут быть отнесены к категории престижных, что составляет 16,7 % от числа исследованных. Они выделяются среди рядовых погребений с незначительным количеством инвентаря и безынвентарных захоронений многочисленностью и разнообразием предметов, наличием изделий из драгоценных металлов высокого художественного исполнения, в ряде случаев уникальных, и импортных вещей. Следует отметить, что указанная доля престижных погребений среди исследованных на Паласа-сыртском курганном могильнике условна, т. к. при подсчетах учитывались как не ограбленные погребения (18 погребений), так и ограбленные (10 погребений), имевшие в составе инвентаря ценные изделия. Критерий выделения богатых погребений определялся составом инвентаря непотревоженных погребений. Причисление к статусным ограбленных погребений определялось наличием в них большого количества сохранившегося инвентаря, нахождением предметов, выполненных из драгоценных металлов, наличием большого количества бус, а также предметов убора женского костюма. Все потревоженные мужские погребения, включавшие обломки железных мечей, также отнесены к категории престижных. Богатые комплексы находились в основном в катакомбных погребениях, но отмечены они и среди подбойных и ямных захоронений (по одному погребению).

В мужских захоронениях показателями высокого социального положения погребенного были предметы вооружения (длинные мечи, кинжалы), поясные наборы (пряжки, поясные привески), предметы портупеи (пряжки), предметы декора обуви (пряжки, подвески). Металлическая гарнитура в этих погребениях выполнена из серебра, в одном случае рамка поясной пряжки была сделана из гешира ( Гмыря , 1993. Рис. 35, 1, 2 , 16, 17 ; 2012. Рис. 3, 1–11 ; Ильюков , 2009. Рис. 355–367; Гугуев и др. , 2010. С. 283).

Высокий социальный статус погребенных женщин определялся составом убора их костюма ( Гмыря , 2013в. С. 612). На могильнике выявлено 22 женских погребения с престижным инвентарем – курганы 1, 20, 43–п.2, 54, 55, 60, 62–п.2, 63–п.1,2, 80 ( Гмыря , 1993), 91, 193–п.1а ( Магомедов и др. , 2006), 244–п.2, 245, 248, 258–п.1 ( Гмыря , 2011б; 2012), 43, 145, 150–п.1, 151 ( Ильюков , 2009), 176, 190–п.1 ( Гугуев и др. , 2010). Из 22 престижных погребений 16 являлись не ограбленными, 6 – потревоженными (кк. 1, 43–п.2, 63–п.1, 245, 248, 258–п.1). Престижность инвентаря, составлявшего убор костюма женщин, определялась наличием большого количества предметов, включавших изделия из драгоценных металлов, высокохудожественные украшения, импортные изделия. В потревоженных погребениях критерием выделения престижности служило наличие большого количества сохранившегося инвентаря, импортных изделий, предметов убора, аналогичных по функциональному назначению изделиям из непотревоженных погребений.

Анализ материалов женских погребений Паласа-сыртского могильника позволяет выделить три типа статусного убора:

Тип 1 – убор, включающий парные двусоставные металлические привески узколенточной формы с фигурным окончанием; 8 погребений (кк. 20, 43–п.2, 193–п.1а, 244–п.2, 43, 145, 176, 190–п.1). Помимо парных металлических привесок узколенточной формы с фигурным окончанием в убор типа 1 входили бронзовые проволочные серьги (кк. 20, 193–п.1а, 244–п.2, 43, 145), 2–3 экз. пряжек из бронзы и железа (все погребения с парными металлическими привесками), 1–2 экз. бронзовых и железных фибул (кк. 20, 193–п.1а, 43, 145, 176, 190–п.1), бусы и бисер (все погребения этой группы), а также бронзовые зеркала с центральной петлей для подвешивания (кк. 20, 43–п.2, 193–п.1а, 43, 145, 190–п.1). В убор костюма 6 погребений входили раковины каури (кк. 20, 43–п.2, 193–п.1а, 43, 145, 190–п.1). В погребении кургана 20 дополнительно имелись золотая пришивная бляшка с вставкой из красного стекла и предметы гигиены (копоушка, ногтечистка), а в погребении кургана 43 – бронзовая брошь с сердоликовой вставкой. Низки бус в погребениях первой группы были как небольшими (6, 20, 33 бусины), так и крупными (62 бусины и 19 экз. бисера, 30 бусин и 495 экз. бисера, 14 бусин и 960 экз. бисера). В состав ожерелий некоторых погребений входили крупные бусины из различных полудрагоценных камней, а также инкрустированные стеклянные образцы – глазчатые, с цветками, с шахматным орнаментом, а также пронизи-скарабеи ( Гмыря , 1993; 2011б; Магомедов и др. , 2006; Ильюков , 2009; Гугуев и др. , 2010).

Тип 2 – убор, включающий одинарную двусоставную металлическую привеску узколенточной формы с фигурным окончанием; 5 погребений (кк. 54, 55, 193–п.1б, 150–п.1). Металлические привески второй группы погребений имели в основном небольшие размеры (4 см), типологически они не соотносятся с привесками первой группы захоронений. Исключение составляет серебряная привеска погребения 1б кургана 193, имевшая с парными привесками схожий размер (8,8 см) и форму. В состав убора костюма этой группы погребений входили также бронзовые и серебряные фибулы (кк. 54, 55, 193–п.1б), бронзовые серьги с металлической ажурной многогранной бусиной (кк. 54, 150–п.1), бронзовые и железные пряжки (кк. 54, 55, 193–п.1б, 150–п.1), бусы и бисер (все погребения). В погребении 1 кургана 150 имелось бронзовое зеркало ( Гмыря , 1993; Магомедови др ., 2006; Ильюков , 2009; Гугуев и др. , 2010).

Тип 3 – убор, не имеющий двусоставных металлических привесок узколенточной формы с фигурным окончанием; 10 погребений (кк. 60, 62–п.2, 63–п.1,2, 80, 91, 245, 248, 258–п.1, 151). В состав убора женского костюма третьей группы погребений входили серьги различных форм, выполненные из золота, серебра, бронзы (кк. 60, 63–п.1, 80, 91, 245, 258–п.1), в том числе кольцевидной формы с напускной металлической ажурной бусиной из золота (к. 91) и бронзы (кк. 63–п.1, 80), а также 1–3 экз. пряжек из серебра, бронзы, железа, раковины (кк. 63–п.2, 80, 245, 248, 151), 1–3 экз. фибул из серебра, бронзы и железа (кк. 60, 62–п.2, 63–п.2, 91, 248, 258–п.1), бусы из различных материалов и стеклянный бисер (кк. 60, 62–п.2, 63–п.2, 80, 91, 245, 248, 258–п.1, 151). В некоторых погребениях находились бронзовые зеркала (кк. 62–п.2, 63–п.2, 80), раковины каури (кк. 63–п.1, 91), туалетные принадлежности – копоушки, ногтечистки, ложечки (кк. 63–п.2, 258–п.1), игольницы (кк. 63–п.2, 80), золотые броши (кк. 80, 91), металлические подвески различных форм (кк. 63–п.2, 91), серебряная гривна (к. 91), раковины каури (кк. 63–п.1, 91) ( Гмыря , 1993; 2011б; Магомедов и др. , 2006; Ильюков , 2009).

Как показывает анализ вещевого материала престижных погребений Пала-са-сыртского могильника, некоторые виды изделий, составлявших убор женского костюма, были наделены функцией социальных маркеров. В данной статье рассматривается один из таких видов изделий – парные двусоставные металлические привески узколенточной формы с фигурным окончанием, входившие в убор костюма типа 1.

Парные двусоставные металлические привески узколенточной формы с фигурным окончанием, являясь височными привесками ( Гмыря и др. , 2007. С. 160–173), имели в женском престижном костюме особую функцию. Их местоположение в уборе женского костюма и функциональное назначение были установлены не сразу, т. к. расположение инвентаря при погребенных, обусловленное некоторой спецификой обряда захоронения, не позволяло провести убедительные реконструкции.

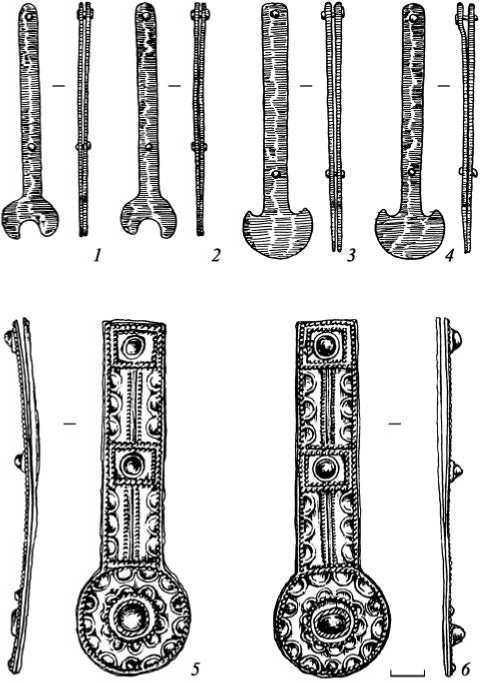

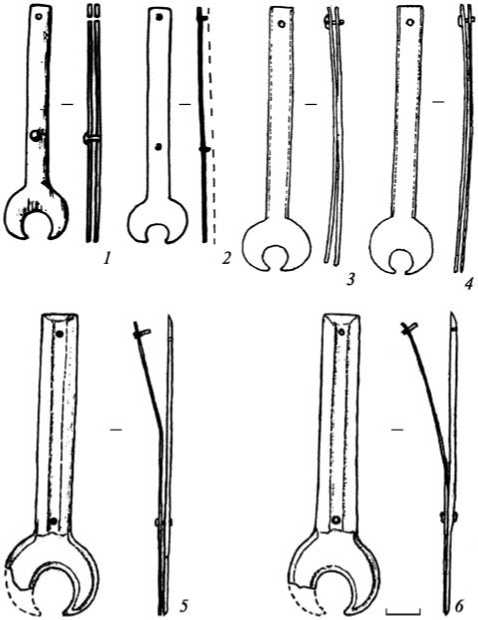

Первая пара двусоставных привесок (бронза, подкововидное окончание, длина 6,8 см) была выявлена в 1982 г. в кургане 20. Одна привеска лежала выше правой ключицы погребенной, верхним узким концом к шейным позвонкам; другая – ниже левой ключицы, фигурным окончанием к плечевой кости левой руки (Гмыря, 1993. С. 73. Рис. 14, 8, 9). Корпус привесок был гладкий, пластины скреплены двумя заклепками. В верхней части между пластинами сохранился зазор шириной 0,2 см, свидетельствующий о креплении привесок к основе, вероятно кожаной (рис. 2, 1, 2).

Вторая пара двусоставных привесок (серебро, секировидное окончание, длина 7,5 см) была выявлена в 1984 г. в погребении 2 кургана 43. Привески находились в парном захоронении при женском скелете. Погребение было ограблено. В непотревоженном состоянии сохранились нижние части грудной клетки и позвоночника, тазовые кости, крестец, локтевые и лучевые кости обеих рук и бедренная кость правой ноги, перекрытые глыбами обвалившегося потолка. Привески лежали на ребрах погребенной, по обе стороны от позвоночника, их фигурные окончания были направлены к тазовым костям. Корпус привесок гладкий, пластины скреплены двумя заклепками. В верхней части между пластинами сохранился зазор шириной 0,2 см (рис. 2, 3, 4 ).

Выявленные парные двусоставные металлические привески с фигурным окончанием первоначально были обозначены нами как ременные обоймы, которые крепились в разных местах костюма женщины ( Гмыря , 1993. С. 244, 245). Вопрос о функциональном и знаковом значении ременных обойм в составе женского костюма кочевого населения плато Паласа-сырт был впервые поставлен в статье «Одеяние служителей языческих культов в “стране гуннов” Прикас-пия» ( Гмыря , 2001. С. 57–74). Обоймы были определены как отличительные знаковые предметы, маркировавшие особый социальный статус погребенных женщин, предположительно жриц. При этом были отмечены признаки их дополнительного ранжированная (различные размеры, материал, форма фигурного окончания) (Там же. С. 58).

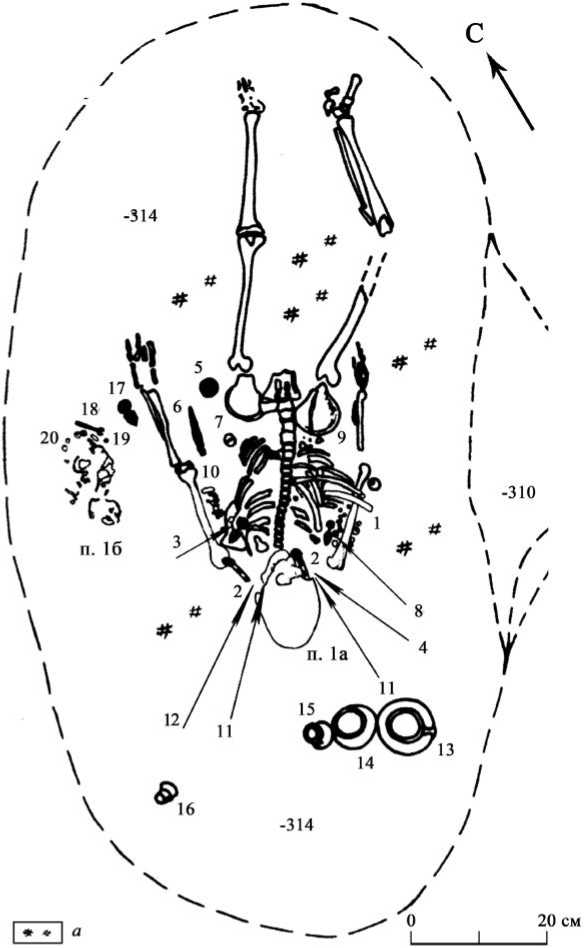

Только через 24 года, когда на Паласа-сыртском могильнике в 2006 г. был открыт новый комплекс – погребение 1а кургана 193 с парными двусоставными привесками с фигурным окончанием, удалось определить место изделий этого типа в престижном женском уборе и их функциональное назначение.

Парные привески находились при женском скелете (рис. 2, 5, 6 ; цв. илл. I, 1, 2 ). Вещевой комплекс женщины включал 106 предметов, среди них имелось 11 металлических изделий и 63 экз. бус. Металлические изделия были представлены серебряными двупластинчатыми фибулами (2 экз.), железными пряжками (2 экз.), серебряными серьгами (2 экз.), серебряным проволочным кольцом, железным ножом, зеркалом с центральной петлей и узколенточными двусоставными привесками с фигурным окончанием ( Магомедов и др. , 2006. Рис. 7, 1–10 ).

Двусоставные привески этого погребения представляли собой очень крупные экземпляры (длина 10 см, ширина пластин 1,75 см, диаметр окончания круглой формы 3,25 см) и являлись высокохудожественными образцами декоративно-прикладного искусства (Там же. Рис. 7, 1, 2 ). Они были выполнены из серебра, верхняя пластина – обтянута тонким золотым листом с тисненым орнаментом в виде дуг и ложной зерни. Пластины скреплены тремя заклепками, места креплений перекрыты круглыми гнездами с сердоликовыми вставками. Краевые заклепки, расположенные в верхних частях привесок, неплотно стягивали пластины, зазор между ними составлял 0,1–0,15 см (рис. 2, 5, 6 ; цв. илл. I, 1, 2 ). Одна привеска находилась у левого предплечья погребенной,

Рис. 2. Височные привески Паласа-сыртского курганного могильника

1, 2 – курган 20; 3, 4 – курган 43/погр. 2; 5, 6 – курган 193/погр. 1а

1, 2 – бронза; 3, 4 – серебро; 5, 6 – серебро, золото, сердолик она лежала лицевой стороной вверх, прямоугольным концом к черепу. Другая привеска лежала под лицевыми костями правой половины черепа, склоненного к правому предплечью, лицевой стороной к черепу. Ее прямоугольный конец находился у верхнего уровня глазницы (рис. 3, 2).

Исходя из местоположения парных двусоставных привесок погребения 1а кургана 193, нам (при участии Л. И. Ильюкова) впервые удалось определить их функциональное назначение как своеобразных височных привесок, входивших в состав головного комплекта парадного костюма паласа-сыртских женщин ( Гмыря и др. , 2007. С. 164).

Также впервые был реконструирован парадный костюм погребенной, который включал головной, нагрудный и поясной комплекты (Там же. С. 164, 165).

Височные двусоставные привески входили в головной комплект, они прикреплялись к налобной ленте, скреплявшейся железной пряжкой. Височные привески свешивались вдоль лица круглыми концами вниз. Головной комплект

Рис. 3. Курганный могильник Паласа-сырт. Курган 193.

План погребальной камеры погребения 1

1–15 – погребение 1а; 16–20 – погребение 1б (детское).

1, 8–10 – бусы; 2 – височные привески; 3 – фибулы; 4,7 – пряжки;

11 – серьги; 12 – кольцо; 5 – зеркало; 6 – нож; 13–15 – керамика;

16 – керамический кувшин; 17 – фибула; 18 – височная привеска;

19 – пряжка; 20 – бусы дополнялся серебряными серьгами кольцевидной формы с каплевидной привеской. Судя по нахождению железной пряжки под костями нижней челюсти и вертикальному положению ее язычка, налобная лента не была закреплена на голове погребенной, а лежала рядом, вместе с височными привесками. Это положение головного убора, видимо, обуславливалось своеобразием погребального обряда, каноны которого не допускали традиционного нахождения налобной ленты на умершей, но как личная вещь она была включена в погребальный комплекс (Гмыря, Ильюков, Магомедов, 2007. С. 164).

На материалах погребального комплекса погребения 1а кургана 193 было также впервые установлено, что нагрудный комплект парадного костюма – пара двупластинчатых фибул, расположенных в верхней части груди, с прикрепленными к ним нитями бус - является заимствованным элементом из престижного «княжеского» убора эпохи переселения народов ( Казанский, Мастыкова , 1998. С. 112; Мастыкова , 2009. С. 123–127), в основе которого лежит костюм восточногерманских племен ( Гмыря и др. , 2007. С. 164, 165; Мастыкова , 2008. С. 29-31). При этом было отмечено, что головной убор (налобная лента с височными привесками узколенточной формы с фигурным окончанием), являясь составной частью этнографического костюма, не подвергся трансформации, т. е. внедрению инокультурных элементов.

В 2008 г. во время проведения охранных раскопок на Паласа-сыртском могильнике было выявлено еще четыре женских погребения с престижным инвентарем, в состав которого входили парные двусоставные узколенточные височные привески с фигурным окончанием (кк. 43, 145, 176, 190–п.1).

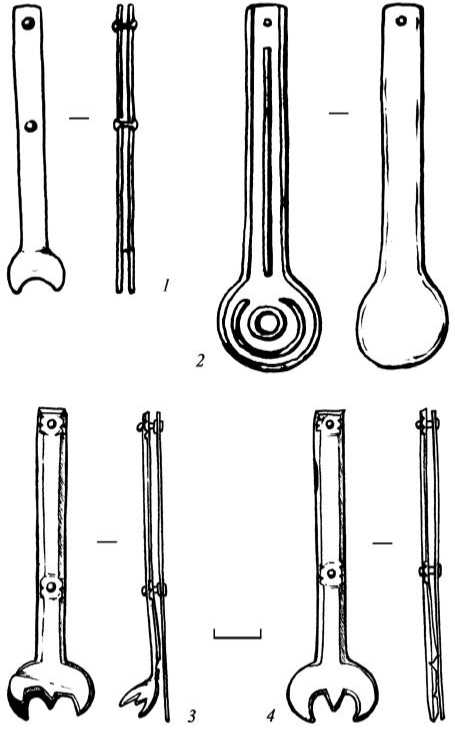

Курган 43, пара привесок (бронза, серповидное окончание, длина 6,5 см) (рис. 4, 1, 2 )2. Одна привеска находилась у левой ключицы погребенной, ее тонкий конец был направлен к черепу. Другая – лежала у правой ключицы, также тонким концом к черепу ( Ильюков , 2009. Рис. 40, 41).

Курган 145, пара разновеликих и разнотипных привесок. Одна привеска длиной 5,7 см была выполнена из бронзы, она имела серповидное окончание (рис. 5, 1 ). У другой бронзовой привески длиной 7 см верхняя пластина была декорирована рельефным узором и обтянута тонкой серебряной пластиной, на которой отпечатался орнамент (рис. 5, 2 ). Височные привески находились на правой половине грудной клетки погребенной, одна выше другой (Там же. Рис. 187, 188).

Курган 176, пара височных привесок (бронза, подкововидное окончание, длина 8 см) (рис. 4, 5, 6 ). Местоположение изделий в публикации не указано ( Гугуев и др. , 2010. Рис. 4, 1, 2 ).

Курган 190-п.1, пара височных привесок (бронза, подкововидное окончание, длина 7 см) (рис. 4, 3, 4 ). Обе привески лежали вместе на левой половине грудной клетки (Там же. Рис. 1, 2, 3 ).

Еще один комплект височных привесок узколенточной формы с фигурным окончанием был выявлен в 2011 г. в инвентаре погребения 2 кургана 244 (курганная группа № 2). Привески были выполнены из серебра, верхняя пластина

Рис. 4. Бронзовые височные привески Паласа-сыртского курганного могильника

1, 2 - курган 43 (по: Ильюков , 2009); 3, 4 - курган 190/погр. 1 (по: Гугуев и др ., 2010); 5, 6 - курган 176 (по: Там же)

обтянута тонким золотым листом, форма фигурного окончания в виде трезубца, длина 6,8 см (цв. илл. I, 3, 4 ; рис. 5, 3, 4 ). Одна привеска лежала на правой плечевой кости (верхний уровень), другая – между грудной клеткой и левой плечевой костью ( Гмыря , 2011б. Рис. 4, 1, 2 ).

К настоящему времени коллекция парных двусоставных привесок с фигурным окончанием из погребений Паласа-сыртского могильника включает 8 экз. (16 привесок)3. Типологически (по форме фигурного окончания) привески представлены шестью типами:

Рис. 5. Височные привески Паласа-сыртского курганного могильника

1, 2 – курган 145 (по: Ильюков , 2009); 3, 4 – курган 244/погр. 2.

1 – бронза; 2 – бронза, серебро; 3, 4 – серебро, золото

Тип 1 – привески с подкововидным окончанием, три пары (кк. 20, 176, 190–п.1) (рис. 2, 1, 2 ; 4, 3–6 ).

Тип 2 – привеска с секировидным окончанием, одна пара (к. 43–п.2) (рис. 2, 3, 4 ).

Тип 3 - привески с круглым окончанием, одна пара (к. 193-п.1а) и один по-лупарный экземпляр (к. 145) (рис. 2, 5, 6 ; цв. илл. I, 1, 2 ; 5, 2 ).

няя и нижняя пластины выполнены из серебра. Верхняя пластина украшена тисненым орнаментом, идентичным орнаменту височных привесок из погребения 1а кургана 193. В отличие от привесок погребения 1а кургана 193, привески погребения 1479 не имели вставок. Одна привеска лежала на грудине, другая – у верхней части левой плечевой кости.

Тип 4 – привеска с окончанием в виде трезубца, одна пара (к. 244–п.2) (цв. илл. I, 3, 4 ; 5, 3, 4 ).

Тип 5 - привески с серповидным окончанием, одна пара (к. 43) и один полу-парный экземпляр (к. 145) (рис. 4, 1, 2 ; 5, 1 ).

Из 16 привесок 6 относятся к типу 1, по 3 – к типам 3 и 5, по 2 – к типам 2 и 4. Выделить наиболее распространенный тип привесок пока нет возможности, учитывая небольшой объем коллекции. Но наличие 5 типов форм фигурного окончания в височных привесках свидетельствует о необходимости фиксации их различий.

Вторая степень градации привесок, видимо, была связана с их размерами. Наиболее крупные привески имели длину 10 см (к. 193–п.1а), большинство – в пределах 6–7,5 см.

Несомненно, значение имел и материал, из которого были выполнены височные привески. Большинство привесок были изготовлены из бронзы (4 пары и 1 полупарный экз.) (рис. 2, 1, 2; 4, 1–6; 5, 1 ). Одна бронзовая привеска имела серебряную обтяжку (1 полупарный экз.) (рис. 5, 2 ), одна пара была сделана из серебра (рис. 2, 3, 4 ). Еще одна пара была выполнена из серебра, но обтянута золотым листом (цв. илл. I, 3, 4 ; 5, 3, 4 ). И только одна пара височных привесок, выполненная из серебра, была обтянута орнаментированным золотым листом и инкрустирована сердоликовыми вставками (рис. 2, 5, 6; цв. илл. I, 1, 2 ).

Таким образом, наиболее ценным экземпляром представляется пара крупных серебряных привесок с круглым окончанием, обтянутых золотым листом с тиснением и украшенных сердоликовыми вставками, из погребения 1а кургана 193. По степени ценности выделяется также пара привесок с окончанием в виде трезубца, выполненных из серебра с обтяжкой золотым листом, из погребения 2 кургана 244.

Несомненно, височные привески были маркерами социального статуса погребенных женщин, причем являвшихся членами определенной общественной группы. Ранжирование в их среде по признаку значимости усиливалось включением в убор инокультурного элемента – нагрудного комплекта, состоявшего из низки бус, прикрепленной к паре фибул. Такой комплект был зафиксирован в погребении 1а кургана 193 ( Гмыря и др. , 2007. С. 164 , 165).

Фибулы имелись в 6 погребениях с парными височными привесками – в трех по две фибулы (кк. 20, 193–п.1а, 43), в остальных – по одной (кк. 145, 176, 190-п.1). По аналогии с парадным убором из погребения 1а кургана 193 в состав костюма женщин, погребенных в других указанных курганах, также входил нагрудный комплект - низка бус, прикрепленная к парным фибулам. В женский убор с одинарными фибулами также, вполне вероятно, входил нагрудный комплект, но вместо второй фибулы были использованы пряжки круглорамча-той формы (кк. 145, 190-п.1) и пряжка-сюльгама (к. 176). В каждом из погребений с фибулами имелись бусы, но объем наборов был разный: 33 экз. бус (к. 20), 62 экз. бус (к. 193–п.1а), 33 экз. бус и 500 экз. бисера (к. 43), 14 экз. бус и 1060 экз. бисера (к. 145). Количество бус в погребениях курганов 190 и 167 в публикации не отмечено.

В пяти погребениях с парными височными привесками зафиксированы серьги (кк. 20, 193–п.1а, 244–п.2, 43, 145).

Анализ материалов женских погребений Паласа-сыртского курганного могильника показывает, что в среде кочевого населения существовала четко выраженная дифференциация. Женщины, в убор костюма которых входили височные привески, вероятно, занимали достаточно высокую ступень в иерархии населения. Наличие отмеченных различий в височных привесках свидетельствует о том, что внутри высокоранжированной группы населения также существовала иерархия. Она дополнительно усиливалась включением в убор костюма кочевников нагрудного комплекта, имеющего инокультурное происхождение, но являющегося символом принадлежности к «высшему обществу» в пространстве европейской части степи в эпоху Великого переселения народов.

Как представляется, головной комплект с парными височными привесками из узкой ленты с фигурным окончанием и поясной комплект с различными привесками (сумочка, предметы туалета, зеркало, нож) являются составляющими убора этнографического костюма кочевников плато Паласа-сырт. Примером местного, паласа-сыртского женского парадного костюма, не отягощенного инокультурными элементами, может служить убор костюма женщины, представленный в погребении 2 кургана 244, в который входили пара серебряных височных привесок с золотой обтяжкой, простые бронзовые серьги кольцевидной формы, пояс с крупной пряжкой-сюльгамой и подвешенная к нему сумочка с несколькими бусинами.

Обращает на себя внимание еще одна деталь – наличие в 6 погребениях с височными привесками (кк. 20, 43–п.2, 193–п.1а, 43, 145, 190–п.1) и металлических зеркал с центральной петлей для подвешивания, причем практически с идентичной орнаментацией (рельефные круги, пересекаемые рельефными лучами).

Реконструкция женского парадного костюма Паласа-сыртского могильника и определение функционального назначения парных двусоставных привесок с фигурным окончанием как височных ( Гмыря, Ильюков, Магомедов , 2007. С. 160 и далее; Гмыря , 2008. С. 129–132; 2009. С. 57–63; 2013в. С. 611–614) дает основание считать, что обозначение этих изделий в комплексах некрополя определениями «подвески» ( Ильюков , 2009. С. 18, 41, 55) или «наконечники-подвески ремней» ( Гугуев и др. , 2010. С. 283, 284) является неточным и в какой-то степени искажающим их функциональное назначение.

Парные привески с фигурным окончанием выявлены в инвентаре погребений еще трех могильников Дагестана, но грунтовых: Урцеки 1 и 2 в Прикаспии ( Маммаев , 1969. Рис. 7, 2–4 ) и Ираги в предгорной части ( Давудов , 2013. Рис. 4, 15 ; см. также: Гмыря и др. , 2007. С. 166). Две привески из Урцеки аналогичны привеске типа 4 из Паласа-сырта, одна – типу 5 из этого могильника. Привески из Ираги не находят аналогии среди материалов Паласа-сырта. Их окончание выполнено в виде фигуры с 4 углами (два боковых и два нижних). Точное расположение привесок в могилах Урцеки и Ираги не установлено (погребения могильников Урцеки нарушены грабителями, гробница из Ираги потревожена местными жителями), они отнесены к наконечникам поясов ( Маммаев , 1969. С. 211, 212; Давудов , 2013. С. 59), но их типологическое совпадение с паласа-сыртскими височными привесками дает основание считать их также височными привесками в уборе престижного женского костюма.

Как отмечалось ранее ( Гмыря и др. , 2007. С. 166), прямых аналогий парным металлическим привескам паласа-сыртского типа, используемым в уборе женского парадного костюма времени Великого переселения народов, нам не удалось найти за пределами Прикаспийского Дагестана (библиографию и разбор аналогий см.: Там же. С. 166, 167). Уникальность убора первого типа женского парадного костюма Паласа-сыртского курганного могильника состоит в сочетании головного убора с височными привесками специфической формы с деталью убора костюма восточногерманских племен (пара фибул с прикрепленной к ним низкой бус). Образцы подобного сочетания элементов убора женского костюма нам не известны.

Учитывая наибольшую распространенность привесок с фигурным окончанием на Паласа-сыртском могильнике и их значение как маркеров этнографического костюма женщин этого региона, было бы целесообразно обозначить эти изделия как «височные привески типа Паласа-сырт».

Список литературы Височные привески как социальные маркеры у кочевников Западного Прикаспия (по материалам Паласа-Сыртского курганного могильника IV-V вв.)

- Гмыря Л.Б., 1993. Прикаспийский Дагестан в эпоху Великого переселения народов. Могильники/Отв. ред. М.Г. Гаджиев. Махачкала: ДНЦ РАН. 366 с.

- Гмыря Л.Б., 2001. Одеяние служителей языческих культов в «стране гуннов» Прикаспия//Культуры Евразийских степей II половины I тыс. н. э. (Из истории костюма). Т 1: Материалы III Междунар. археологической конф./Отв. ред. Д.А. Сташенков. Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина. С. 57-75.

- Гмыря Л.Б., 2008. Восточногерманские элементы в декоре женского парадного костюма в материалах погребений Прикаспийского Дагестана (II-V вв.)//Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного Кавказа: Юбилейные Междунар. Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа (Владикавказ, 21-25 апреля 2008 г.): тез. докл. Владикавказ: Северо-Осетинский ин-т гуманитарных и социальных исследований. С. 129-132.

- Гмыря Л.Б., 2009. Костюм и ювелирный убор в Дагестане (по археологическим данным) -раннее средневековье//ВИИАЭ. № 4. С. 57-63.

- Гмыря Л.Б., 2011а. Исследование обособленной курганной группы южного участка Паласа-сыртского могильника IV-V вв. в 2010 г.//ВИИАЭ. № 1. С. 101-120.

- Гмыря Л.Б., 2011б. Исследование обособленной курганной группы № 2 на южном участке Паласа-сыртского могильника IV-V вв.//ВИИАЭ. № 3. С. 130-159.

- Гмыря Л.Б., 2011в. Паласа-сыртский курганный могильник IV-V вв.: 130 лет исследования//ВИИАЭ. № 4. С. 36-80.

- Гмыря Л.Б., 2012. Исследование обособленной курганной группы № 3 на южном участке Паласа-сыртского могильника IV-V вв.//ВИИАЭ. № 3. С. 143-189.

- Гмыря Л.Б., 2013а. Исследование обособленной курганной группы № 4 на южном участке Паласа-сыртского могильника IV-V вв.//ВИИАЭ. № 4. С. 130-185.

- Гмыря Л.Б., 2013б. Паласа-сыртский курганный могильник у Дербентского прохода (конец IV -первая половина IV в.)//Гуннский форум. Проблемы происхождения и идентификации культуры евразийских гуннов: сб. науч. тр./Гл. ред. С.Г. Боталов; отв. ред. Н.Н. Крадин, И.Э. Любчанский. Челябинск: ЮУрГУ С. 110-153.

- Гмыря Л.Б., 2013в. Социальная символика в декоре костюма населения Прикаспийского Дагестана в IV-VII вв.//Фундаментальные исследования. № 1. Ч. 3. М.: АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ. С. 611-614.

- Гмыря Л.Б., Ильюков Л.С., Магомедов Р.Г., 2007. Восточногерманские элементы в декоре женского парадного костюма в материалах погребальных комплексов Паласа-сыртского курганного могильника (IV-V вв.)//Археология, этнография и фольклористика Кавказа. Материалы Междунар. науч. конф. «Новейшие археологические и этнографические исследования на Кавказе» (Махачкала, 1-5 октября 2007)/Ред. М.С. Гаджиев. Махачкала: Эпоха. С. 160-173.

- Гмыря Л.Б., Хангишиев Г.Д., Саидов В.А., Абиев А.К., Будайчиев А.Л., Кузеева З.З., 2009. Исследование группы курганов Паласа-сыртского могильника IV-V вв. в 2009 г.//ВИИАЭ. № 4. С. 90-107.

- Гугуев Ю.К., Магомедов Р.Г., Малашев В.Ю., Фризен С.Ю., Хохлова О.С., Хохлов А.А., 2010. Исследование курганов южной группы Паласа-сыртского могильника в 2008 г.//Нижневолжский археологический вестник. Вып. 11/Отв. ред. А.С. Скрипкин. Волгоград: Волгоградский гос. ун-т. С. 283-299.

- Давудов О.М, 2013. Погребальный комплекс Ирагинского могильника//ВИИАЭ. № 1. С. 56-71.

- Ильюков Л.С., 2009. Отчет об исследовании курганов Паласа-сыртского могильника в Дербентском районе Республики Дагестан в 2008 г.//Архив ИА РАН. Р-1. № 35111. № 35112.

- Казанский М.М., Мастыкова А.В., 1998. Германские элементы в культуре населения Северного Кавказа в эпоху Великого переселения народов//ИАА. № 4. С. 102-135.

- Магомедов Р.Г., Гмыря Л.Б., Хангишиев Г.Д., Бакушев М.А., Саидов В.А., 2006. Раскопки Паласа-сыртского могильника 2006 г.//ВИИАЭ. № 3. С. 137-154.

- Магомедов Р.Г., Гмыря Л.Б., Абиев А.К., Будайчиев А.Л., Гамидов А.К., 2008. Раскопки Паласа-сыртского курганного могильника в 2008 г (курганы № 142, 123 и 21)//ВИИАЭ. № 3. С. 94-106.

- Маммаев М.М., 1969. К характеристике металлообрабатывающего ремесла Урцекского городища албано-сарматского и раннесредневекового времени//Ученые записки ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т. XIX. Кн. 2. С. 189-224.

- Мастыкова А.В., 2008. «Княжеская» мода эпохи Великого переселения народов и северокавказский женский костюм//РА. № 3. С. 26-34.

- Мастыкова А.В., 2009. Женский костюм Центрального и Западного Предкавказья в конце IV -середине VI в. н. э. М.: ИА РАН. 502 с.

- Цилоссани Н.О., 1882. Дневник раскопок, веденных в Южном Дагестане в 1880 г.//V Археологический съезд в Тифлисе. Протоколы Подготовительного комитета 1879 г. I. Труды предварительных комитетов. М. С. 462-474.