Вителлиформная макулярная дистрофия Беста — редкая патология, диагностированная после успешной хирургии катаракты (клинический случай)

Автор: Стебнев В. С., Стебнев С. Д., Складчикова Н. И, Ващенко Т. Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: описание редкой патологии макулярной области — вителлиформной макулярной дистрофии Беста (ВМДБ), диагностированной у взрослого пациента после успешной двусторонней хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Проведенное в условиях полученной оптической доступности клиническое обследование и ОКТ-экспертиза позволили диагностировать на обоих глазах в проекции фовеа округлой формы гомогенный монофокальный очаг желтоватого цвета («яичный желток»), а по результатам оптической когерентной томографии (ОКТ) — проминирующий конусовидный гиперрефлективный вителлиформный материал, распространяющийся от разрушенного и атрофированного пигментного эпителия сетчатки и мембраны Бруха к фоторецепторному слою сетчатки. Описанный клинический случай показывает, что одной из редких причин низкой остроты зрения у взрослого пациента может являться ВМДБ — заболевание, требующее динамического наблюдения, и в первую очередь ОКТ-контроля.

Вителлиформная макулярная дистрофия Беста, оптическая когерентная томография, хирургия катаракты

Короткий адрес: https://sciup.org/149135666

IDR: 149135666 | УДК: 617.736

Текст научной статьи Вителлиформная макулярная дистрофия Беста — редкая патология, диагностированная после успешной хирургии катаракты (клинический случай)

-

1Введение. Вителлиформная макулярная дистрофия Беста (ВМДБ) — редкое двустороннее медленно прогрессирующее заболевание с аутосомнодоминантным типом наследования [1]. Заболевание впервые описано в 1905 г. Ф. Бестом (F. Best) при обследовании родственников одной семьи; у взрослого населения впервые описано Дж. Гассом (J. Gass) в 1974 г. Офтальмоскопически заболевание характеризуется наличием округлых локальных очагов желтоватого цвета в субретинальном пространстве фовеолярной области [2]. Для мультимодальной диагностики ВМДБ могут использоваться: флуоресцентная ангиография, электроокулография, аутофлюоресценция, сканирующая лазерная офтальмоскопия, генетические исследования. Но чаще диагностика базируется на неинвазивном перспективном методе — оптической когерентной томографии (ОКТ) [3].

23.11.2020 пациенту выполнена офтальмоскопия переднего и заднего отделов глаз, осмотр глазного дна линзой Гольдмана. Периферические границы полей зрения без патологии. При компьютерной ста-

Цель: описание редкой патологии макулярной области — вителлиформной макулярной дистрофии Беста (ВМДБ), диагностированной у взрослого пациента после успешной двусторонней хирургии катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.

От пациента получено письменное информированное согласие на лечение и на публикацию данных из истории болезни.

Описание клинического случая. Пациент Н. 69 лет поступил в клинику «Хирургия глаза» с диагнозом «незрелая возрастная катаракта обоих глаз».

При обследовании пациента: острота зрения обоих глаз 0,1 н/к. Выполнены: полное предоперационное обследование и расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) на диагностической системе VERION. 09.11.2020 и 16.11.2020 амбулаторно выполнена стандартная факоэмульсификация соответственно правого и левого глаза с имплантацией монофокаль-ных ИОЛ ULTRASERT 20,0 и 20,5 дптр. Операции выполнены в условиях 3D-визуализации (NGENUITY) на хирургической системе CONSTELLATION (Alcon). Операции прошли без осложнений. На следующий день после операции: острота зрения OD=0,4 н/к, OS=0,3 н/к. Осмотр через 7 дней показал такие же значения остроты зрения.

N ).G. (Ref: Dob: 20-0ct-50)

Examination date: 23-Nov-20 2:56:02 RM

N J.G. (Ref: Dob: 20-0ct-50)

Examination date: 23-Nov-20 2:54:11 PM

SOCT Copernicus #192-22.9/3 SOCT Copernicus #192-22.9/3

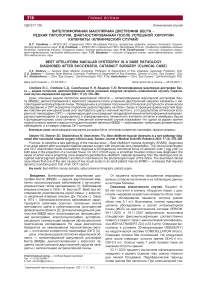

Фотография глазного дна и результаты оптической когерентной томографии пациента Н. 69 лет с вителлиформной дистрофией Беста, диагностированной после хирургии катаракты

тической периметрии выявлена относительная центральная скотома.

Офтальмоскопически симметрично на обоих глазах в проекции фовеа обнаружен округлой формы слегка проминирующий гомогенный монофокальный очаг желтоватого цвета («яичный желток») с четкими контурами размером до 2 / 3 диаметра диска. Других патологических изменений на глазном дне не определялось.

На ОКТ обоих глаз диагностирован сглаженный фовеолярный контур, причиной которого являлся проминирующий конусовидный гиперрефлективный вителлиформный материал, распространяющийся от разрушенного и атрофированного пигментного эпителия сетчатки и мембраны Бруха к фоторецепторному слою сетчатки. Признаков витреомакуляр-ной тракции и эпимакуляного фиброза не выявлено. На вершине гиперрефлективного конуса в нейроэпителии определялись гипорефлективные кистовидные полости, истончение и дезорганизация нейросенсорной сетчатки. Наружные слои сетчатки частично сохранены на правом глазу: просматриваются наружная пограничная мембрана, эллипсоидный и интердигитативной слои; на левом глазу имеются более выраженные разрушения наружного фоторецепторного сегмента, слои которого разрушены и не дифференцируются. Данные фоторегистрации и ОКТ сетчатки представлены на рисунке.

Пациенту назначены симптоматическая терапия и динамическое наблюдение.

Обсуждение клинического случая. Нами описана у взрослого пациента ВМДБ, которую относят к «паттерн-дистрофиям». Заболевание характеризуется скоплением гиперрефлективного вителли-формного материала между пигментным эпителием и слоем фоторецепторов. Заболевание с одинаковой частотой поражает мужчин и женщин, встречается в 3-4 случаях на 100000 населения, имеет медленное стадийное течение и редко приводит к полной слепоте. На поздних стадиях развития может вызвать осложнения, приводящие к значительной потере зрения, такие как формирование субретинальной неоваскулярной мембраны с последующими отечногеморрагическими проявлениями, рубцовое поражение макулы, реже — сквозные макулярные разрывы и отслойка сетчатки.

ВМДБ — заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования и связано с мутациями в генах BEST1 и PRPH2, что блокирует мембранный белок «bestrophin-1», нарушая тем самым ионный транспорт в ретинальном пигментном эпителии, регуляцию фагоцитоза и лизосомальную функцию. В результате этого в сетчатке происходит накопление липофусциноподобного вещества [2].

Учитывая, что вителлиформные поражения макулярной области у взрослых пациентов представляют собой достаточно большую группу гетерогенных заболеваний, современная диагностика требует мультимодального диагностического подхода к ним. Ведущая роль в постановке правильного диагноза, безусловно, принадлежит ОКТ и ангио-ОКТ [5]. Этот метод лежит и в основе современной классификация ВМДБ, в которой обозначены следующие стадии: 1) превителлиформная, 2) вителлиформная, 3) псевдогипопион, 4) вителлируптивная/яичница-болтунья, 5) атрофическая/рубцовая [6].

Пациент нами оставлен под наблюдением, так как специфического эффективного лечения ВМДБ в настоящее время не существует, возможно лишь консервативное симптоматическое лечение, на- правленное на сохранение зрительных функций пациента. При экссудативной хориоидальной неоваскуляризации целесообразно использование анти-VEGF-терапии. Но наиболее перспективным направлением лечения ВМДБ считается развитие генной терапии [7].

Заключение. Описанный клинический случай демонстрирует очень редкую патологию макулярной области — вителлиформную макулярную дистрофию Беста, выявленную у взрослого пациента после успешной хирургии катаракты. Заболевание требует мультимодального диагностического подхода, динамического наблюдения за пациентом с ОКТконтролем.

Список литературы Вителлиформная макулярная дистрофия Беста — редкая патология, диагностированная после успешной хирургии катаракты (клинический случай)

- Tsang S, Sharma T. Best vitelliform macular dystrophy. Adv Exp Med Biol 2018; 1085: 79–90.

- Matsko NV, Gatsu MV, Grigorieva NN. Vitelliform changes of the macular region occurring in adult patients. Ophthalmology Journal 2019; 12 (4): 73–86. Russian (Мацко Н. В., Гацу М. В., Григорьева Н. Н. Вителлиформные изменения макулярной области, встречающиеся у взрослых пациентов. Офтальмологические ведомости 2019; 12 (4): 73–86).

- Mirshahi A, Lashay A, Masoumi A, et al. Optical coherence tomography angiography in Best vitelliform macular dystrophy. J Curr Ophthalmol 2019; 31 (4): 442–5.

- Gass J. A clinicopathologic study of a peculiar foveomacular dystrophy. Trans Am Ophthalmol Soc 1974; 72: 139–56.

- Guro MU, Boriskina LN. Modern methods of diagnosis of Best’s disease and adult vitelliform macular dystrophy. Current Problems of Ophthalmology 2013; 65–7. Russian (Гуро М. Ю., Борискина Л. Н. Современные методы диагностики болезни Беста и вителлиформной макулярной дистрофии взрослых. Актуальные проблемы офтальмологии 2013; 65–7).

- Battaglia Parodi M, Iacono P, Romano F, et al. Spectral domain optical coherence tomography features in different stages of Best vitelliform macular dystrophy. Retina 2018; 38 (5): 1041–6.

- Yang T, Justus S, Li Y, et al. BEST1: the Best Target for Gene and Cell Therapies. Mol Ther 2015; 23 (12):1805–9.