Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем

Автор: Азнабаев Б.М., Дибаев Т.Н., Хусниярова А.Р.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 4 т.14, 2018 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов хирургии витреомакулярного интерфейса и регматогенной отслойки сетчатки с использованием интраоперационной оптической когерентной томографии. Материал и методы. Проведен анализ клинико-морфофункциональных данных 102 пациентов с эпиретинальным фиброзом (ЭРФ), идиопатическим макулярным отверстием (ИМО), регматогенной отслойкой сетчатки (РОС), которые были разделены на 2 группы. В основной группе (п=52) операции выполняли с применением интраоперационного ОКТ-контроля, в контрольной группе без него. При хирургии макулярной патологии оценивали интраоперационные осложнения, при РОС проводили интраоперационный скрининг на выявление недиагностированных патологических изменений. В послеоперационном периоде оценивали клинико-функциональные результаты в срок до 6 месяцев. Результаты. Использование интраоперационного ОКТ-контроля позволило снизить частоту интраоперационных осложнений, таких как капиллярные ретинальные кровотечения (19,2% в контрольной группе, 11,5% в основной) и ущемление внутренних слоев сетчатки (в основной группе не зарегистрированы, в контрольной 23,1%) при вмешательствах на макулярной зоне. При РОС интраоперационная ОКТ позволила лучше выявлять сопутствующую ретинальную патологию (вторичный ЭРФ в основной группе в ходе операции зарегистрирован в 11,5% случаев, в контрольной в 4,2%, в послеоперационном периоде 12,5%). В осложненных случаях РОС томографический контроль позволяет выявлять микроструктурные особенности заднего полюса глаза, имеющие важное значение в достижении стабильности анатомического результата, такие как дефекты нейроэпителия над стафиломой заднего полюса при миопии высокой степени. Заключение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем позволяет снизить вероятность интраоперационных осложнений при хирургии витреомакулярного интерфейса и обеспечивает хирурга ценной диагностической информацией при эндовитреальных вмешательствах по поводу регматогенной отслойки сетчатки в осложненных случаях.

Витреоретинальная хирургия, идиопатическое макулярное отверстие, интраоперационная окт, отслойка сетчатки, эпиретинальный фиброз

Короткий адрес: https://sciup.org/149135208

IDR: 149135208 | УДК: 617.747-007.281-073.75

Текст научной статьи Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем

-

1В ведение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем (intraoperative OCT, iOCT, иОКТ) является новым подходом к хирургической визуализации при эндовитреальных вмешательствах и основана на совмещении традиционной оптической картины в операционном микроскопе с динамическим in vivo ОКТ-изображением операционного поля в реальном времени [1, 2]. На сегодняшний день это одна из самых последних инноваций в области визуализирующих методик, которая представляется перспективной для применения в различных областях офтальмохирургии [3–5].

Возможность с высокой точностью, неинвазивно и в режиме реального времени изучать структуру биологических тканей позволяет наблюдать за функциональными и морфологическими изменениями объектов в результате какого-либо воздействия [6].

В ряде работ, посвященных данной тематике, интраоперационная оптическая когерентная томография позиционируется как «технология принятия решений» (decision making technology), что подразумевает предоставление важной информации, на основе которой хирург определяет или меняет тактику проведения вмешательства непосредственно в ходе операции, а также оценивает адекватность объема проведенных манипуляций [4, 5, 7].

По литературным данным, применение интраоперационной ОКТ особенно актуально в витреорети-нальной хирургии при лечении таких состояний, как

витреомакулярный тракционный синдром (ВМТС) [4], идиопатическое макулярное отверстие (ИМО) [8, 9], пролиферативная диабетическая ретинопатия (ПДР) [10], ямка зрительного нерва [11] и др.

Однако еще недостаточно изучено влияние использования интраоперационного ОКТ-контроля на клинико-функциональный результат в аспекте сравнения с традиционными методиками визуализации.

Цель: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов хирургии эпиретинального фиброза, идиопатического макулярного отверстия, регматогенной отслойки сетчатки с использованием интраоперационной оптической когерентной томографии.

Материал и методы. Проведен анализ клиникофункциональных данных 102 пациентов, которым было выполнено эндовитреальное вмешательство в Центре лазерного восстановления зрения Optimed (Уфа) за период с 2014 по 2018 г.. В основную группу (n=52) вошли пациенты, прооперированные с интраоперационным ОКТ-контролем, в контрольную группу (n=50) — прооперированные без его использования. Пациенты обеих групп были сопоставимы по офтальмологическим диагнозам, полу, возрасту (табл. 1).

Всем пациентам до операции и в послеоперационном периоде выполняли комплексное офтальмологическое обследование, включавшее следующие методы: визометрию, тонометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, компьютерную периметрию, ультразвуковое В-сканирование, электрофизиологические исследования сетчатки и зрительного нерва, спектральную оптическую когерентную томографию

Таблица 1

Клинико-демографические параметры пациентов основной и контрольной групп

|

Параметры |

Основная группа (n=52) |

Контрольная группа (n=50) |

|

|

1. Основной офтальмологический диагноз: |

|||

|

- |

Эпиретинальный фиброз |

9 |

9 |

|

- |

Идиопатическое макулярное отверстие |

17 |

17 |

|

- |

Регматогенная отслойка сетчатки |

26 |

24 |

|

2. Пол |

|||

|

- |

Мужской |

20 |

21 |

|

- |

Женский |

32 |

29 |

|

3. Средний возраст (лет) |

61,8±13,0 |

58,4±11,1 |

|

(ОКТ) с функцией ангиографии (ОКТА), микропериметрию (при макулярной патологии).

Показанием для хирургического вмешательства при эпиретинальном фиброзе было наличие характерных изменений на ОКТ в виде эпиретинальной мембраны и диффузного отека нейроэпителия в макулярной зоне в сочетании с жалобами на ухудшение зрения и метаморфопсии, а также снижение среднего порога светочувствительности по данным микропериметрии. При идиопатическом макулярном отверстии и регматогенной отслойке сетчатки показанием для вмешательства служил сам факт подтвержденного диагноза по результатам офтальмоскопии, ОКТ и В-сканирования. Пациенты обеих групп были сопоставимы по среднему диаметру ИМО (в основной группе 488,2±123,6 мкм, в контрольной 491,2±134,2 мкм) и частоте случаев РОС с захватом макулярной зоны (73,1 и 75,0% соответственно).

Все хирургические вмешательства проведены в амбулаторных условиях с использованием местной анестезии. Всем пациентам выполнена микроинва-зивная бесшовная трехпортовая трансконъюнктивальная витрэктомия калибра 25G на отечественной офтальмохирургической системе «Оптимед Профи» с использованием общепринятой техники для каждого заболевания. После максимально полного удаления стекловидного тела выполняли основной этап операции, который определялся видом витре-оретинальной патологии: удаление эпиретинального фиброза; пилинг внутренней пограничной мембраны с адаптацией краев макулярного отверстия; дренирование субретинальной жидкости с эндолазерко-агуляцией. Завершали операцию эндотампонадой полости стекловидного тела физиологическим раствором, силиконовым маслом, жидкими или газообразными перфторорганическими соединениями.

Интраоперационный ОКТ-контроль в основной группе проводили на операционном микроскопе Carl Zeiss OPMI Lumera 700 с модулем Rescan 700 и системой панорамной визуализации Resight 700. Характеристики интраоперационного томографа: длина сканирующей волны 740 нм, скорость сканирования 27000 сканов в секунду, глубина проникновения сканирующего луча 2 мм, длина скана от 3 до 16 мм, осевое разрешение 5 мкм, поперечное разрешение 15,5 мкм.

Техника интраоперационного ОКТ-контроля в основной группе заключалась в следующем. После анестезии, установки портов и введения в полость стекловидного тела эндоосветителя активировали интраоперационную ОКТ нажатием педали микро- скопа, фокусировались на сетчатке поочередно с использованием линз 120D (для панорамной визуализации) и 60D (для детального изображения макулярной зоны). Осуществляли непрерывное ОКТ-сканирование в реальном времени в режиме перекрестного скана с применением технологии Z-трекинга и контроля фокуса. Длину, расположение, ориентацию сканов и расстояние между ними изменяли при помощи педали микроскопа в зависимости от размеров операционного поля или патологического очага.

Данные манипуляции выполняли на 4 этапах: 1) до начала витрэктомии; 2) после завершения витрэктомии; 3) в ходе выполнения основного этапа операции, 4) после завершения эндотампонады, непосредственно перед удалением портов. Проводили видеорегистрацию всех операций.

При ЭРФ и ИМО эффективность и безопасность выполняемых на макулярной области манипуляций оценивали по наличию следующих интраоперационных осложнений: кровотечение в области ДЗН, капиллярные ретинальные кровоизлияния в зоне пилинга мембран, «потеря» края мембраны при пилинге с необходимостью повторного окрашивания, ущемление (деформация) внутренних слоев сетчатки.

При РОС методом интраоперационной ОКТ после достижения прилегания макулярной зоны проводили скрининг на выявление сквозных и ламеллярных макулярных отверстий, эпиретинальных мембран и других ранее не диагностированных особенностей микроархитектоники заднего полюса.

Послеоперационное наблюдение проводили в срок до 6 месяцев с оценкой следующих критериев: достижение запланированного анатомического результата во время операции, частота рецидивов основного заболевания, максимальная корригированная острота зрения (МКОЗ).

Статистический анализ выполняли с применением программного пакета SPSS Statistics v.20. Рассчитывали среднюю арифметическую (М) и ее ошибку (m). С учетом малых размеров выборок, для межгруппового сравнения показателей выбран непараметрический критерий Манна–Уитни.

Результаты. Запланированный анатомический результат по окончании операции у всех пациентов в обеих группах достигнут в 100% случаев.

Интраоперационный ОКТ контроль выполнен у всех 52 пациентов основной группы без каких-либо затруднений.

При проведении вмешательств на макулярной зоне в обеих группах зарегистрирован ряд интраопе-

Таблица 2

Характер и частота интраоперационных осложнений у пациентов с макулярной патологией, прооперированных с интраоперационным ОКТ-контролем и без него

|

Характер интраоперационных осложнений |

Частота интраоперационных осложнений |

|

|

Основная группа (n=26) |

Контрольная группа (n=26) |

|

|

Кровотечение в области диска зрительного нерва |

- |

- |

|

Капиллярные ретинальные кровоизлияния в зоне пилинга мембран |

3 (11,5%) |

5 (19,2%) |

|

«Потеря» края мембраны при пилинге |

- |

- |

|

Ущемление (деформация) внутренних слоев сетчатки |

- |

6 (23,1%) |

Характер и частота выявления сопутствующей патологии сетчатки у пациентов с РОС

Таблица 3

Использование интраоперационной ОКТ при хирургии РОС позволяло улучшить интраоперационную диагностику на предмет выявления сопутствующих патологических состояний заднего полюса глаза, влияющих как на анатомический, так и на функциональный результат операции (табл. 3).

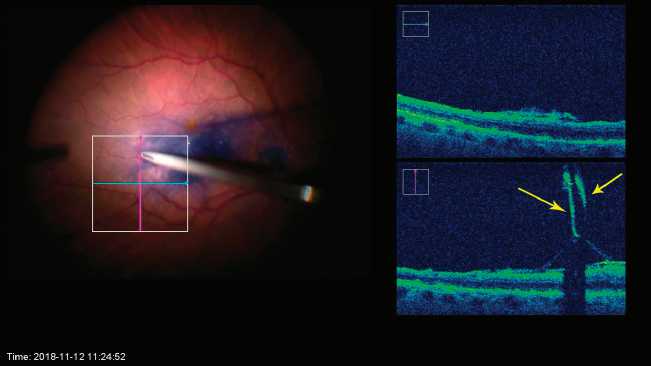

Так, у 1 пациента контрольной группы с регмато-генной отслойкой сетчатки на фоне миопии высокой степени на 30-й день после операции выявлен рецидив отслойки сетчатки. При проведении ревизии полости стекловидного тела не обнаружено причи- ны рецидива в виде невыявленных периферических разрывов, в связи с чем у данного пациента применен интраоперационный ОКТ-контроль. Благодаря применению интраоперационной ОКТ обнаружен дырчатый разрыв сетчатки над краем стафиломы заднего полюса (рис. 2).

Данный случай успешно завершен дренированием субретинальной жидкости через обнаруженный разрыв, эндолазеркоагуляцией и силиконовой тампонадой. Аналогичный случай выявления разрыва над стафиломой зарегистрирован в ходе операции в основной группе, что позволило принять превентивные меры (дополнительная эндолазеркоагуляция и использование силиконового масла с расчетом на длительную тампонаду) непосредственно в ходе вмешательства.

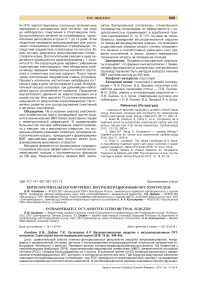

Рис. 1. Контроль за процессом захвата эпиретинальной мембраны браншами эндовитреального пинцета (обозначены стрелками)

Рис. 2. Интраоперационный ОКТ-контроль при регматогенной отслойке сетчатки на фоне миопии высокой степени. Стрелкой обозначен дырчатый разрыв сетчатки над стафиломой, обнаруженный при помощи ОКТ-контроля

Стабильность анатомического результата. В обеих группах после операции по поводу ЭРФ анатомический результат оставался стабильным в течение всего срока наблюдения в 100% случаев, рецидивов эпиретинальных мембран не наблюдалось.

При идиопатическом макулярном отверстии рецидивов заболевания в основной группе не было. В контрольной группе у 1 пациента (6%) зарегистрирован рецидив на 7-й день после операции, в связи с чем выполнена ревизия полости стекловидного тела с успешным закрытием макулярного отверстия.

При хирургии регматогенной отслойки сетчатки в основной группе анатомический результат в течение всего срока наблюдения оставался стабильным в 96% (n=25) случаев, в 4% (n=1) случаев наблюдался рецидив отслойки сетчатки на 3-й месяц наблюдения, что потребовало проведения ревизии полости стекловидного тела, в контрольной группе также зарегистрирован 1 случай (4,2%) рецидива отслойки сетчатки на фоне миопии высокой степени, описанный выше.

Функциональные результаты хирургических вмешательств. Показатели максимальной корригированной остроты зрения (МКОЗ) в обеих группах в различные сроки послеоперационного периода при каждой патологии представлены в табл. 4. Сниже- ние МКОЗ в 1-е сутки послеоперационного периода связано с применением в качестве тампонирующих агентов газовоздушных смесей различной концентрации, по мере рассасывания которых показатель МКОЗ повышался.

При эпиретинальном фиброзе острота зрения на 7-й, 30-й дни, 3-й и 6-й месяцы была выше в группе пациентов, прооперированных с использованием интраоперационной оптической когерентной томографии, статистически значимые различия наблюдались с 30-го дня по 6-й месяц послеоперационного периода.

При идиопатическом макулярном отверстии МКОЗ также была в целом выше в основной группе во все сроки, однако различия не были статистически значимыми.

При регматогенной отслойке сетчатки статистически значимых различий между МКОЗ в различные сроки после оперативного вмешательства не выявлено.

Обсуждение. Интраоперационная оптическая когерентная томография представляет собой новую диагностическую модальность в витреоретинальной хирургии, позволяющую визуализировать операционное поле на уровне клеточных слоев сетчатки в реальном времени. Наблюдение за ходом операции

Таблица 4

Максимальная корригированная острота зрения в послеоперационном периоде у пациентов исследуемых групп

|

Срок наблюдения Группы |

До операции |

1-й день |

7-й день |

30-й день |

3-й месяц |

6-й месяц |

Эпиретинальный фиброз

|

Основная группа |

0,31±0,06 |

0,07±0,02 |

0,35±0,07 |

0,54±0,03 |

0,57±0,04 |

0,65±0,05 |

|

Контрольная группа |

0,23±0,06 |

0,06±0,05 |

0,31±0,06 |

0,34±0,06 |

0,41±0,07 |

0,45±0,09 |

|

P |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p<0,05 |

p<0,05 |

p<0,05 |

Идиопатическое макулярное отверстие

|

Основная группа |

0,18±0,04 |

0,02±0,01 |

0,16±0,06 |

0,35±0,08 |

0,51±0,06 |

0,53±0,08 |

|

Контрольная группа |

0,18±0,02 |

0,02±0,01 |

0,14±0,03 |

0,33±0,05 |

0,47±0,05 |

0,49±0,05 |

|

P |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

Регматогенная отслойка сетчатки

|

Основная группа |

0,12±0,04 |

0,05±0,02 |

0,2±0,04 |

0,4±0,04 |

0,51±0,06 |

0,55±0,07 |

|

Контрольная группа |

0,19±0,06 |

0,06±0,02 |

0,17±0,05 |

0,39±0,05 |

0,47±0,07 |

0,53±0,08 |

|

P |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

p>0,05 |

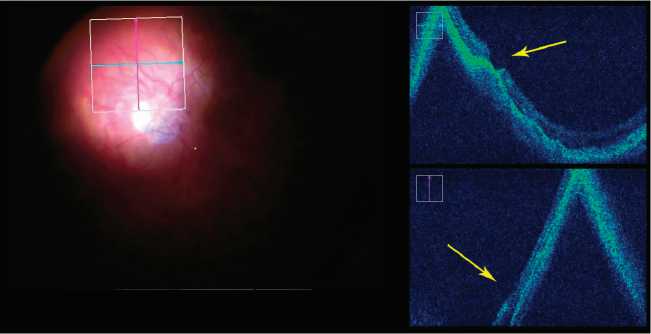

Рис. 3. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем при эпиретинальном фиброзе: А — локализация места инициации пилинга эпиретинальной мембраны (указано стрелкой); Б — томографический контроль за ходом удаления мембраны (стрелкой указано направление тракции мембраны); В — картина после пилинга, оценка полноты удаления мембраны с помощью ОКТ-контроля

с помощью встроенного в микроскоп оптического когерентного томографа высокого разрешения обеспечивает эффективный контроль за ходом хирургических вмешательств по поводу заболеваний витре-омакулярного интерфейса и регматогенной отслойки сетчатки [8–11].

Важные преимущества, которыми обладает ви-треоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем, по нашему мнению, следующие:

-

1) визуализация операционного поля с детализацией, позволяющей дифференцировать отдельные клеточные слои, обеспечивает новый уровень визуализации, глубины проникновения и получение топографических срезов исследуемой области;

-

2) диагностика ранее не выявленных патологических состояний в случаях, когда предоперационная диагностика затруднена;

-

3) возможность дозировать усилия при выполнении тонких манипуляций, таких как пилинг мембран, контролировать ответ ткани на механическое воздействие, снизить травматичность хирургических вмешательств;

-

4) морфологическая интраоперационная оценка результата выполненных манипуяций в реальном времени.

Важными условиями получения качественных интраоперационных изображений являются прозрачность оптических сред и адекватное смачивание роговицы. Однако даже при наличии помутнений и/или отеке задних кортикальных отделов хрусталика интраоперационная ОКТ давала важную информацию о деталях состояния сетчатки, которые не видны традиционным методом.

Результаты проведенного нами исследования показывают, что наибольшую ценность интраоперационный ОКТ-контроль имеет при хирургических вмешательствах на макуле, так как эта область является наиболее тонко организованной зоной сетчатки и ее патология существенно влияет на зрительные функции. Применение интраоперационной ОКТ позволяет снизить частоту интраоперационных осложнений при ЭРФ и ИМО, обеспечивая лучший контроль над ходом манипуляций, требующих высокой точности, таких как пилинг мембран и адаптация дефектов нейроэпителия (рис. 3).

При хирургии РОС преимущества интраоперационной ОКТ менее очевидны, однако в осложненных случаях, описанных нами, роль томографического контроля в реальном времени стала определяющей в выявлении причин отслойки сетчатки у пациентов с миопией высокой степени с дефектами нейроэпителия над стафиломой заднего полюса. Кроме того, возможность визуализировать макулярную область после достижения анатомического прилегания сетчатки во время вмешательства по поводу РОС дает возможность более детально диагностировать патологию макулярной области и при необходимости провести дополнительные вмешательства на макуле (удаление вторичных эпиретинальных мембран, ВПМ, закрытие макулярных дефектов).

Необходимо отметить, что анатомический результат и его стабильность, острота зрения, наличие осложнений и рецидивов являются важными показателями результативности хирургического вмешательства. Однако для полной оценки преимуществ интраоперационного ОКТ-контроля при лечении ви-треоретинальной патологии, для которой характерна высокая степень полиморфности, требуются дальнейшие более детальные исследования с применением углубленных методов, таких как микропериметрия, мультифокальная и макулярная ЭРГ и др.

Заключение. Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем позволяет снизить вероятность интраоперационных осложнений при хирургии витреомакулярного интерфейса и обеспечивает хирурга ценной диагностической информацией при эндовитреальных вмешательствах по поводу регматогенной отслойки сетчатки в осложненных случаях.

Проведенное исследование позволяет обозначить основные направления дальнейших исследований, нацеленных на изучение возможностей и преимуществ витреоретинальной хирургии с использованием интраоперационного ОКТ-контроля, разработку новых техник, совершенствование подходов к лечению патологии заднего полюса глаза.

Список литературы Витреоретинальная хирургия с интраоперационным ОКТ-контролем

- Binder S, Falkner-Radler Cl, Hauger C, et al. Feasibility of intrasurgical spectral-domain optical coherence tomography. Retina 2011: 31; 1332-6

- Kunikata H, Nakazawa T. Intraoperative optical coherence tomography-assisted 27-Gauge vitrectomy in Eyes with Vitreoretinal Diseases. Case Rep Ophthalmol 2015: 6; 216-22

- Ehlers JP, Tao YK, Srivastava SK. The value of intraoperative optical coherence tomography imaging in vitreoretinal surgery. Curr Opin Ophthalmol 2014; 25: 221-7

- Ehlers JP, Khan M, Petkovsek D, et al. Outcomes of Intraoperative OCT-Assisted Epiretinal Membrane Surgery from the PIONEER Study. Ophthalmology retina 2018: 2 (4); 263-7

- Ray R, Baranano DE, Fortun JA, et al. Intraoperative microscope-mounted spectral domain optical coherence tomography for evaluation of retinal anatomy during macular surgery. Ophthalmology 2011:118; 2212-7

- Азнабаев Б.М., Дибаев Т. И., Мухамадеев Т. Р. и др. Интраоперационная оптическая когерентная томография в изучении микроструктурных изменений заднего отдела глаза при витрэктомии. Медицинский вестник Башкортостана 2018; (73): 19-22

- Kumar V, Gadkar A, Chandra Р, et al. Intraoperative Optical Coherence Tomography (ОСТ): A new frontier in Vitreoretinal Surgery. Delhi Journal of Ophthalmology 2016: 26; 192-4

- Байбородов Я. В., Жоголев К. О, Хижняк И. В. Темпы восстановления остроты зрения после хирургического лечения макулярных разрывов с интраоперационным применением оптической когерентной томографии и различных методов визуализации внутренней пограничной мембраны. Вестник офтальмологии 2017; 6: 90-8

- Байбородов Я. В. Концепция анатомической реконструкции фовеолы в хирургическом лечении сквозных макулярных разрывов с использованием интраоперационного ОКТ-контроля. Офтальмологические ведомости 2017; 10 (3): 12-7

- 10 (Азнабаев Б.М., Мухамадеев ТР., Дибаев Т. И. Интраоперационная ОКТ-визуализация в хирургии переднего и заднего отрезка глаза. Медицинский вестник Башкортостана 2016; (61): 151-4

- Байбородов Я. В. ОКТ-контроль в диагностике и интраоперационном лечении. Новое в офтальмологии 2018; 2; 36-43.