Визуализация опухолей лабораторных животных с применением контрастных агентов в низкополевом магнитно-резонансном томографе ТМР-0.06-КФТИ

Автор: Залялютдинова Луиза Наильевна, Фаттахов Я.В., Фазлиахметова Д.А., Баязитов А.А., Крылатых Н.А., Иманаева А.Я., Петрова А.А.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Работы с конференции

Статья в выпуске: 1 т.29, 2019 года.

Бесплатный доступ

Новые риски по безопасности существующих сегодня магнитно-резонансных контрастных средств обуславливают необходимость поиска новых, в частности не содержащих гадолиний контрастирующих агентов. Изучение диагностических возможностей отечественного низкополевого магнитно-резонансного томографа с применением гадобутрола и парентерального железосодержащего лекарственного препарата выявило перспективность последнего для решения данной задачи.

Магнитно-резонансный томограф, магнитно-резонансные контрастные средства, гадолиний, железосодержащий лекарственный препарат, саркома 45

Короткий адрес: https://sciup.org/142218197

IDR: 142218197 | УДК: 615, | DOI: 10.18358/np-29-1-i8791

Текст научной статьи Визуализация опухолей лабораторных животных с применением контрастных агентов в низкополевом магнитно-резонансном томографе ТМР-0.06-КФТИ

Новые риски по безопасности существующих сегодня магнитно-резонансных контрастных средств обуславливают необходимость поиска новых, в частности не содержащих гадолиний контрастирующих агентов. Изучение диагностических возможностей отечественного низкополевого магнитно-резонансного томографа с применением гадобутрола и парентерального железосодержащего лекарственного препарата выявило перспективность последнего для решения данной задачи.

Кл. сл. : магнитно-резонансный томограф, магнитно-резонансные контрастные средства, гадолиний, железосодержащий лекарственный препарат, саркома 45

ВВЕДЕНИЕ ния в головном мозге и некоторых других органах через месяцы и годы после проведения томогра-

МРТ-диагностика является высокоинформативным методом визуализации патологических процессов, в частности опухолей. Использование контрастных веществ позволяет усилить диагностические возможности метода, а именно его чувствительность и точность, а также дифференцировать опухоль от перифокального отека, выявлять поражение мозговых оболочек и оценивать состояние гематоэнцефалического барьера. Наиболее широко в качестве контраста применяются препараты гадолиния, проблемам безопасности которого в последние годы уделяется пристальное внимание регуляторных органов, в частности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с 2015 г. и Комитета по фармаконадзору Европейского агентства лекарственных средств (EMA PRAC) с 2016 г. EMA PRAC ограничил применение четырех линейных препаратов гадолиния: га-допентетовой кислоты (кроме внутрисуставного введения), гадодиамида, гадобеновой кислоты (кроме диагностики рака печени) и гадоверсета-мида. Установлено, что гадолиний высвобождается из линейных соединений легче, чем из макроциклических, что объясняет большее отложение гадолиния в головном мозге при их применении [1]. FDA же не проводит такого разграничения, подтверждая в своем последнем сообщении, опубликованном в декабре 2017 г., наличие у препаратов гадолиния новой групповой нежелательной реакции в виде отложения гадоли- фии. FDA отметило необходимость проведения дальнейших доклинических и клинических исследований безопасности данной группы препаратов [2]. Эти обстоятельства диктуют необходимость поиска новых безопасных магнитно-резонансных контрастных средств.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования явилась оценка диагностических возможностей низкополевого магнитнорезонансного томографа в рамках исследования особенностей визуализации с применением стандартных и новых потенциальных магнитнорезонансных контрастов. В качестве стандартного контраста использовали макроциклическое парамагнитное контрастное средство для МРТ — гадо-бутрол (Гадовист®, Германия), в качестве потенциального — парентеральный противоанемиче-ский железосодержащий лекарственный препарат, содержащий Fe(III).

ЭКСПЕРИМЕНТ

Исследование выполнено на 20 белых нелинейных крысах с перевитой подкожно d в область холки саркомой 45. Трансплантацию опухоли проводили в стерильных условиях, перевивали не менее 1 млн опухолевых клеток. МРТ-исследование животных проводили через 2 недели после транс-

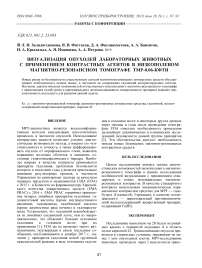

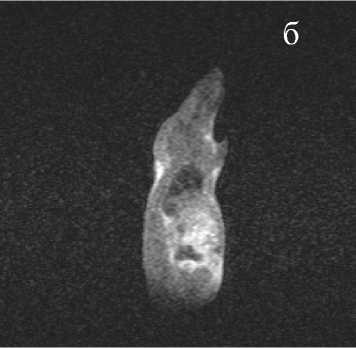

Рис. 1. МРТ-изображение контрольной крысы (без контраста) (а) и опытной крысы (б) с опухолью, трансплантированной в холку, через 20 мин после введения гадови-ста.

Режим съемки — Т1 (TE = 34, TR = 300 мс)

а

б

плантации опухолей в двух режимах: по Т1 (ТЕ = 34, ТR = 300 мс) и по Т2 (ТЕ = 80, TR = = 1000 мс). Исследовали также в динамике на разных сроках наблюдения после внутрибрюшинного введения Гадовиста® из расчета контрастирующей дозы для человека (0.1 мл на 1 кг массы тела) с использованием коэффициента пересчета доз с человека на лабораторных животных (крыс) и железосодержащего препарата в дозе 5 мг/кг в пересчете на активное вещество [3, 4]. Для обездвиживания перед исследованием в томографе животные подвергались наркотизации посредством уретанового наркоза.

МРТ-исследование проведено на медицинском магнитно-резонансном томографе ТМР-0.06-КФТИ с индукцией основного магнитного поля 0.06 Тл, изготовленном в КФТИ ФИЦ КазНЦ РАН.

В ходе исследования была использована импульсная последовательность "Спиновое Эхо". Использование данной импульсной последовательности обусловлено низкой напряженностью основного магнитного поля томографа. Путем изменения времени повторения последовательности (TR) и времени регистрации сигнала (TE) в этой импульсной последовательности достигается контрастирование по времени продольной релаксации T1 (ТЕ = 34, ТR = 300мс) и времени поперечной релаксации T2 (ТЕ = 80, TR = 1000 мс). Использование контрастных агентов, сокращающих время продольной релаксации тканей, в которых они накопились, дает значительное улучшение контраста съемке в режиме Т1. Так, при использовании данного режима съемки импульсная последовательность повторяется каждые 300 мс, что приводит к значительному уменьшению сигнала от тканей с длинными временами продольной релаксации Т1. Так как в процессе обработки происходит нормирование сигнала, ткани с короткими Т1 ока- зываются на изображении яркими. При съемке в режиме Т2, напротив, время повторения импульсной последовательности достаточно большое, что позволяет намагниченности тканей с длинными Т1 восстанавливаться. Кроме того, время регистрации сигнала TE также является бóльшим, что позволяет получать сигнал преимущественно от тканей с большими временами продольной релаксации.

Съeмка проводилась при использовании квадратурного приемного датчика "Сустав". Датчик является датчиком объемного типа. Одним из его преимуществ перед датчиками других типов является более однородное распределение сигнала в области интереса, что значительно уменьшает вероятность получения искажения изображений. Второе преимущество датчика — это возможность квадратурного приема сигнала. Квадратурная приемная система включает в себя два контура, ориентированных на детектирование двух независимых взаимно ортогональных компонент сигнала — квадрупольного и дипольного. Принимаемые ортогональные компоненты сигнала впоследствии складываются в одной фазе за счет смещения каждого сигнала по фазе на 45º в схеме предварительного усилителя. Сложение сигнала в таких конструкциях происходит по амплитуде, а сложение шумов (в случае их независимости) происходит по вторым моментам в 2 , из-за чего происходит увеличение отношения сигнал/шум в 2 раз. Выигрыш в отношении сигнал/шум идет без сужения полосы частот [5, 6], что позволяет нам получить более четкое изображение. Отношение сиг-нал/шум является характеристикой приемной системы и непосредственно влияет на качество получаемых изображений. Рабочая область внутри датчика составляет в диаметре 180 мм.

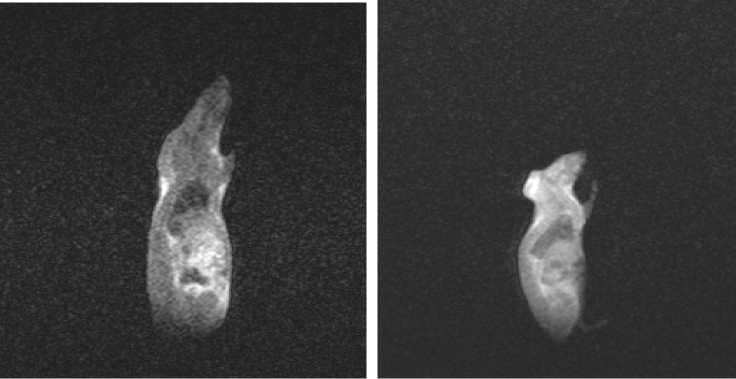

Рис. 2. МРТ-изображения в динамике.

a — МРТ-изображение опытной крысы с опухолью, трансплантированной в холку, через 1 ч после введения гадовиста; режим съемки — Т1 (TE = 34, TR = 300 мс); б — изображение опытной крысы с солидной опухолью через 1.5 ч после введения контраста; режим съемки T2 (TE = 80, TR = 1000 мс)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

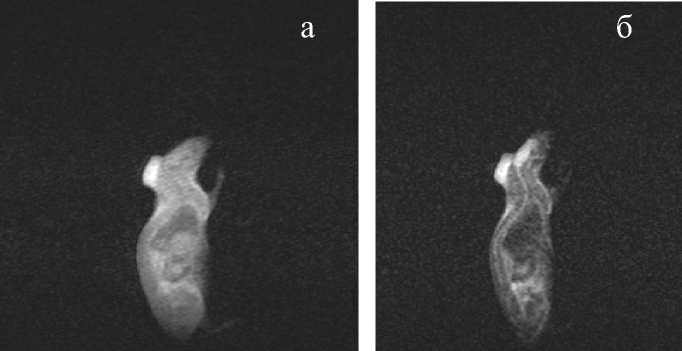

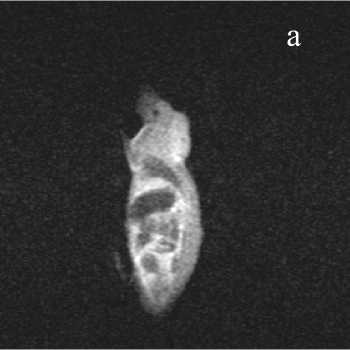

Рис. 3. Изображения крысы с опухолью в области холки через 1 ч после введения железосодержащего лекарственного препарата (а) и без препарата (контроль) (б). Режим съемки Т1(TE = 34, TR = 300 мс)

Результаты исследования показали, что при использовании режима Т1 (ТЕ = 34, ТR = 300 мс) через 20–25 мин после внутрибрюшинного введения контраста визуализируется периферическая часть опухоли (рис. 1), через 40 мин визуализируется вся опухоль, а максимальная визуализация ее наблюдается через 1 ч и начинает снижаться через 70 мин (рис. 2, a).

Считается, что для исследований с контрастированием гадовистом Т1-взвешанные импульсные последовательности являются предпочтительными [4]. Исследование по Т2 (ТЕ = 80, TR = 1000 мс) через 36 мин после введения Гадовиста® позволяет диагностировать опухоль и наблюдать частичное контрастирование головного мозга, через 55– 60 мин наблюдается контрастирование опухоли и головного мозга, через 70–75 до 120 мин, помимо контрастирования опухоли и головного мозга, определяется спинной мозг экспериментального жи- вотного (рис. 2, б).

Через 3–4 ч после введения контраста визуализация по Т2 сохраняется, тогда как по Т1 (ТЕ = 34, ТR = 300 мс) значительно ухудшается. В контроле (без введения контраста) ткань опухоли не отличается от остальных тканей в режиме Т1 (ТЕ = 34, ТR = 300 мс), но лучше визуализируется по Т2(ТЕ = 80, TR = 1000 мс).

Один из изученных нами железосодержащих препаратов позволяет контрастировать опухоль у экспериментальных животных через час после парентерального введения в режиме Т1 (ТЕ = 34, ТR = 300 мс) в низкополевом магнитно-резонансном томографе и при этом не проникает в головной мозг (рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами показано, что широко применяемые противоанемические лекарственные средства могут представлять интерес как потенциальные МРТ-контрасты и для их поиска возможно использование низкополевых магнитно-резонансных томографов в исследованных режимах. В свете того, что долгое время считалось, что гематоэнцефалический барьер препятствует проникновению гадолиниевых контрастных веществ во внеклеточную тканевую жидкость и к клеткам центральной нервной системы, полученные результаты открывают перспективы для дальнейшего углубленного изучения данного феномена.

Список литературы Визуализация опухолей лабораторных животных с применением контрастных агентов в низкополевом магнитно-резонансном томографе ТМР-0.06-КФТИ

- EMA’s final opinion confirms restrictions on use of linear gadolinium agents in body scans. European medicines agency. 2017. URL: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Referrals_document/gadolinium_contrast_agents_31/Opinion_provided_by_Committee_for_Medicinal_Products_for_Human_Use/WC500231824.pdf (дата обращения: 28.03.2018).

- Gadolinium-based contrast agents (GBCAs): Drug safety communication -retained in body; new class warnings. U.S. Food and Drug Administration. 2017. URL: https://www.fda.gov/Safety/MedWatch/SafetyInformation/SafetyAlertsforHumanMedicalProducts/ucm589580.htm (дата обращения: 28.03.2018).

- Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Ч. 1/Под ред. А.Н. Миронова и др. М.: Гриф и К, 2012. 940 с.

- Регистр лекарственных средств России. URL: www.rlsnet.ru (дата обращения 22.05.2018).

- Парселл Э. Электричество и магнетизм. Т. 2. М.: Наука, 1971. 444 с.

- Баязитов А.А., Чумаров П.И., Фаттахов Я.В. Приемный радиочастотный квадратурный датчик "Шея" для магнитно-резонансного томографа//ПТЭ. 2018. Т. 61, № 4. С. 125-131 DOI: 10.1134/S0032816218040031