Визуальная оценка влияния побочных дифракционных порядков на качество изображения, формируемого рефракционно-дифракционной оптической системой

Автор: Грейсух Григорий Исаевич, Ежов Евгений Григорьевич, Казин Сергей Владимирович, Сидякина Зоя Александровна, Степанов Сергей Алексеевич

Журнал: Компьютерная оптика @computer-optics

Рубрика: Дифракционная оптика, оптические технологии

Статья в выпуске: 3 т.38, 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние побочных дифракционных порядков на визуально оцениваемое качество изображения, формируемого рефракционно-дифракционной оптической системой. Показано, что если микроструктура дифракционной линзы, используемой в оптической системе, имеет пилообразный профиль, а вариации яркостей регистрируемых системой сцен не являются экстремальными, то побочные дифракционные порядки практически не снижают частотно-контрастную характеристику системы, а гало не оказывает сколь-нибудь существенного негативного влияния на визуальное восприятие изображения.

Дифракционная линза, рельефно-фазовая микроструктура, побочные дифракционные порядки, качество изображения

Короткий адрес: https://sciup.org/14059257

IDR: 14059257

Текст научной статьи Визуальная оценка влияния побочных дифракционных порядков на качество изображения, формируемого рефракционно-дифракционной оптической системой

Включение в оптическую систему, состоящую из рефракционных линз, одиночной дифракционной линзы (ДЛ) позволяет (благодаря уникальным фокусирующим и аберрационным свойствам последней) существенно упростить конструкцию системы и одновременно получить высокие оптические характеристики. Это справедливо как для оптических систем, сопряжённых с квазимонохроматическими источниками излучения [1 –5], так и для систем, рассчитанных на использование полихроматического излучения [6–13]. В частности, при использовании ДЛ достичь высокой степени коррекции хроматизма, необходимой для получения высококачественного цветного изображения, можно, используя ограниченный набор оптических материалов, например, технологичные и коммерчески доступные оптические пластмассы [14–17].

Однако дифракционный механизм преобразования волнового фронта на микроструктуре ДЛ, помимо положительных особенностей оптических элементов данного типа, порождает одну из основных проблем, существенно ограничивающих практическое использование ДЛ в изображающих оптических системах. Эта проблема связана с тем, что при использовании ДЛ в таких системах на изображение, сформированное излучением, дифрагированным на микроструктуре линзы в рабочий порядок дифракции, накладывается паразитное излучение, сформированное за счёт дифракции на этой же микроструктуре в побочные дифракционные порядки.

Степень и характер влияния побочных дифракционных порядков ДЛ на качество изображения, формируемого гибридной рефракционно-дифракционной оптической системой (т.е. системой, включающей наряду с рефракционными линзами и ДЛ), помимо распределения дифракционной эффективности (ДЭ) по порядкам, зависит от того, насколько расфокусированными являются изображения, формируемые в побочных порядках. Это, в свою очередь, определяется двумя факторами: во-первых, долей, которую составляет оптическая сила ДЛ в рабочем дифракционном порядке, от оптической силы системы в целом; во- вторых, величиной сферической аберрации, которую вносит ДЛ в формируемый в рабочем дифракционном порядке волновой фронт. В настоящей статье исследуется влияние побочных дифракционных порядков в случае, когда и расфокусировка, и сферическая аберрация достаточно велики, так что диаметры расфокусированных изображений точечного источника как минимум на порядок превышают диаметр изображения этого источника, сформированного в рабочем порядке дифракции. Такая ситуация имеет место, в частности, при формировании изображения пластмассовой гибридной асферической линзой (ГАЛ) Plastic Hybrid Aspheric Lens No 5-999, серийно производимой фирмой Edmund Optics [18]. Поэтому исследования, результаты которых представлены в настоящей статье, проводились с использованием именно этого оптического элемента.

Исследования и результаты

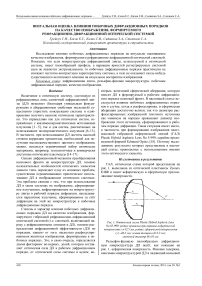

ГАЛ, оптическая схема которой представлена на рис. 1, выполнена из оптической пластмассы Zeonex E48R и имеет асферическую и сферическую прелом-

Рис. 1. Оптическая схема Plastic Hybrid Aspheric Lens No 65-999: радиус кривизны при вершине асферической поверхности r1=12,5 мм, радиус сферической поверхности r2= - 48,3 мм; осевая толщина d=3,3 мм; световой диаметр D=10 мм

Рельефно-фазовую пилообразную дифракционную микроструктуру ДЛ несёт, как показано на рис. 1, асферическая поверхность. Фазовая задержка, вносимая микроструктурой ДЛ в падающий волновой фронт ψ, и её фокусное расстояние fД′Л описываются соответственно уравнениями [19]

ψ = mA 1 ρ 2 ,

f Д ′ Л =

-

π mA 1 λ .

приведены и на длине волны He-Ne лазера ( λ HeNe = 0,6328 мкм), на которой также проводились исследования. Дифракционные порядки выше пятого в таблицу не включены и при анализе не учитывались, т.к. их энергетический вклад пренебрежимо мал.

В этих уравнениях m – номер порядка дифракции, ρ – расстояние, отсчитываемое от оптической оси, а коэффициент A 1 = - 16,411 мм–2.

Эффективное фокусное расстояние ГАЛ на длине волны жёлтой d-линии гелия ( λ d = 0,58756 мкм) f’ = 18,025 мм, а фокусное расстояние ДЛ в рабочем +1-м порядке дифракции f Д ′ Л = 325,8 мм. Сферическая аберрация ГАЛ полностью устранена (не превышает 0,001 λ ) на длине волны λ d для осевого точечного источника, удалённого в бесконечность со стороны ДЛ. Глубина пилообразного рельефа микроструктуры ДЛ выбрана из условия обеспечения максимальной ДЭ, близкой к 100 %, именно на этой длине волны. Микроструктура в пределах светового диаметра включает 65 зон Френеля. Здесь напомним, что применительно к пилообразной рельефно-фазовой микроструктуре ДЛ под термином «зона Френеля» понимается участок микроструктуры, в пределах которого фазовая задержка, вносимая микроструктурой в падающий на неё волновой фронт, изменяется от 0 до 2 π [1, 20]. Ширина любой из указанных 65 зон Френеля не меньше Λ min =40 мкм. Глубина же рельефа в соответствии с формулой [1]

h = λ d ( n d - 1) (3)

составляет h = 1,106 мкм, т.к. показатель преломления пластмассы Zeonex E48R на длине волны λ d n d = 1,5311 [21]. При вышеуказанном числе зон Френеля и при Λ min / h >36 реальная ДЭ, которая может быть оценена путём численного решения уравнений Максвелла, практически совпадает с оценкой, получаемой в рамках скалярной теории дифракции и в приближении бесконечно тонкого транспаранта [22, 23]. Поэтому ниже для оценки ДЭ в различных дифракционных порядках будем использовать выражение, полученное в скалярном приближении и приведённое, например, в [22]:

η m

sin [п(Д l/ %-m)] π(∆l λ-m)

где λ – длина волны падающего на структуру света, ∆ l – приращение оптического пути на одном периоде пилообразного профиля, и в нашем случае ∆ l = h ( n – 1), а n – показатель преломления пластмассы на длине волны λ .

ГАЛ ахроматизирована для видимого спектрального диапазона, ограниченного синей F- и красной C-линиями водорода ( λ min = λ F = 0,48613 мкм и λ max = λ C =0,65626 мкм). Поэтому в табл. 1 приведены значения ДЭ для ряда дифракционных порядков именно на этих длинах волн. Одновременно значения ДЭ

Табл. 1. Распределение дифракционной эффективности пилообразной рельефно-фазовой микроструктуры по порядкам дифракции на трёх длинах волн

|

Номер дифракционного порядка, m |

ДЭ на длине волны |

||

|

λ = λ F |

λ = λ HeNe |

λ = λ C |

|

|

+1 |

0,8457 |

0,9817 |

0,9612 |

|

0 |

0,02828 |

0,006436 |

0,0145 |

|

–1 |

0,00857 |

0,001486 |

0,00322 |

|

+2 |

0,07032 |

0,00477 |

0,00935 |

|

–2 |

0,004076 |

0,000644 |

0,00138 |

|

+3 |

0,0134 |

0,00128 |

0,0026 |

|

–3 |

0,002374 |

0,000358 |

0,00076 |

|

+4 |

0,0055 |

0,000582 |

0,0019 |

|

–4 |

0,00155 |

0,000227 |

0,00048 |

|

+5 |

0,00297 |

0,000332 |

0,000682 |

|

–5 |

0,00109 |

0,000157 |

0,000345 |

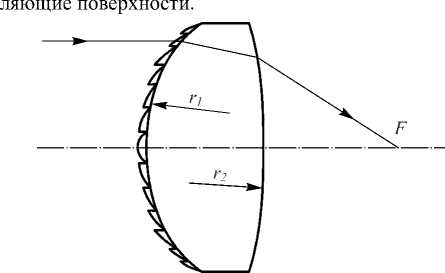

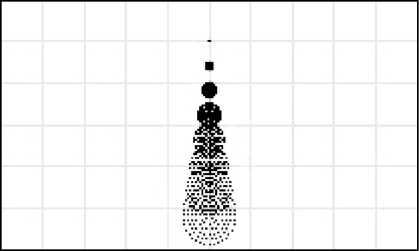

Для раздельного наблюдения изображений бесконечно удалённого точечного источника, формируемых ГАЛ в различных порядках дифракции, круговая периферийная зона линзы диаметром 1,5 мм освещалась параллельным и нормально падающим пучком He-Ne лазера. Как работает периферийный участок ДЛ в различных порядках дифракции, условно показано на рис. 2. Фото экспериментальной установки, собранной на интерферометрическом столе типа «СИН», представлено на рис. 3, а картина, зарегистрированная видеокамерой и воспроизведённая монитором компьютера, приведена на рис. 4.

Рис. 2. Схема формирования и сдвига расфокусированных изображений в +1-м, +2-м и +3-м порядках дифракции:

1 – внеосевая апертурная диафрагма; 2 – ДЛ: F1-F3 – задние фокусы ДЛ в соответствующих порядках дифракции; 3, 4 – расфокусированные изображения, формируемые в +2-м и +3-м порядках дифракции

Рис. 3. Экспериментальная установка, собранная на интерферометрическом столе типа «СИН» и позволяющая передавать формируемую картину для исследования в компьютер

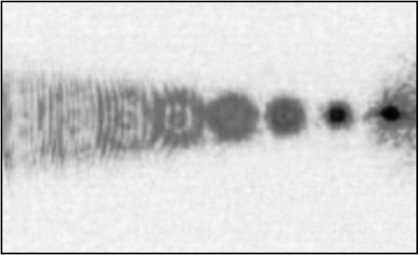

Рис. 4. Изображения бесконечно удалённого точечного источника, сформированные ГАЛ в восьми (от m=+8

до m=+1) порядках дифракции (номера порядков убывают слева направо); контраст изображений в соответствии с типографскими требованиями инвертирован

Сразу же отметим, что одновременная регистрация матричным фотоприёмником изображений, яркости которых отличаются друг от друга на много порядков, достигается благодаря их пространственному разделению и соответствующему выбору интенсивности падающего на ГАЛ пучка. В результате пикселы, воспринимающие расфокусированные изображения высоких порядков, работают в линейном режиме, а пикселы, воспринимающие сфокусированное изображение первого порядка, – в режиме насыщения.

Расфокусировка изображений растёт с номером и положительных, и отрицательных дифракционных порядков, т.к. с ростом номера растёт модуль приращения эффективного фокусного расстояния ГАЛ.

Картина, представленная на рис. 4, хорошо согласуется с картиной рассеяния лучей, формируемой компьютерной программой оптического проектирования Zemax [24] и представленной на рис. 5.

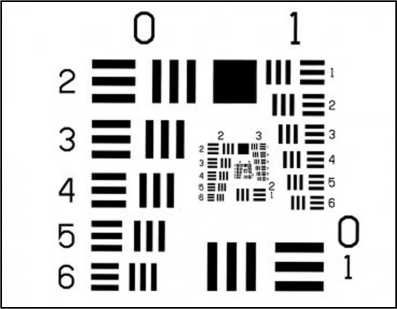

Оценка качества изображения протяжённого объекта, формируемого ГАЛ, производилась по частотно-контрастной характеристике (ЧКХ), вычислявшейся компьютерной программой Zemax, а также экспериментально с использованием тест-объекта. В качестве последнего использовалась штриховая мира ЛКТБ ЛОЭП «Светлана». Она подобна широко используемому за рубежом тест-объекту Resoluting Power Test Target USAF 1951 [25] (см. рис. 6), но уменьшена по сравнению с оригиналом так, что число пар линий на миллиметр в нулевой группе больше, чем в оригинале в 100 раз. В результате число пар линий на миллиметр в любом трёхшпальном элементе использовавшейся миры определяется выражением

NG ; E = 100 ⋅ 2 [ G + ( E - 1)/6] , (5)

где G – номер группы элементов (на рис. 6 G принимает значения 0 и 1), а E – номер элемента (на рис. 6 E изменяется от 1 до 6).

Рис. 5. Диаграмма рассеяния лучей, построенная компьютерной программой оптического проектирования Zemax

Рис. 6. Мира Resoluting Power Test Target USAF 1951, включающая шпалы 0-й и 1-й групп с элементами от 1 до 6

Мира устанавливалась перпендикулярно оптической оси ГАЛ со стороны сферической поверхности, её центр размещался на оптической оси, а расстояние между мирой и фронтальной поверхностью ГАЛ (передний отрезок) выбирался близким к эффективному фокусному расстоянию ГАЛ: s = –18,3 мм. Это обеспечивало приемлемое для анализа изображения линейное увеличение β = –8,81 при сферической аберрации на длине волны λ d в плоскости наилучшей установки для этой длины волны, не превышающей 0,05 λ . Мира освещалась осветителем с лампой накаливания (температура спирали 3200 К) через ультрафиолетовый и инфракрасный фильтр UV&IR Cut Filter [26] со спектральной полосой пропускания от λ = 0,42 мкм до λ = 0,68 мкм. В результате относительная интенсивность в излучении, падающем на миру, лежала в интервале от 0,17 (на длине волны λ = 0,42 мкм) до 1,0 (на длине волны λ = 0,68 мкм). На длинах волн, для которых ГАЛ ахроматизировалась, относительная интенсивность составляла 0,38 (на λ F ) и 0,95 (на λ C ).

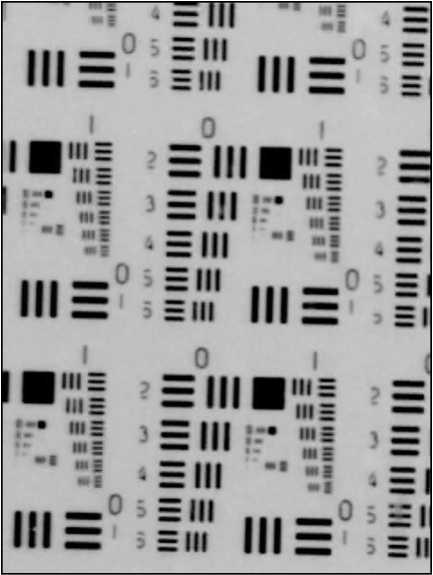

В изображении миры, сформированном ГАЛ на ПЗС-матрице и наблюдаемом на экране компьютера

(рис. 7), хорошо разрешаются шпалы элемента 6 группы 0. В соответствии с формулой (5) пространственная частота первой гармоники в этом элементе N 0;6 = 178 лин/мм (ширина шпал и промежутков между ними – 2,81 мкм).

Рис. 7. Изображение штриховой миры ЛКТБ ЛОЭП «Светлана», сформированное ГАЛ, зарегистрированное видеокамерой и воспроизведённое монитором компьютера (контраст изображения в соответствии с типографскими требованиями инвертирован)

Несколько хуже разрешаются шпалы элемента 1 группы 1. Пространственная частота первой гармоники в этом элементе N 1;1 = 200 лин/мм (ширина шпал и промежутков между ними – 2,5 мкм). В плоскости изображения все размеры в | β |=8,81 раз больше, а частоты в это же число раз меньше и частоте N 0;6 соответствуют 20,2 лин/мм, а частоте N 1;1 соответствуют 22,7 лин/мм.

Здесь отметим, что разрешение как в изображении, передаваемом ПЗС-матрицей в компьютер, так и в изображении, наблюдаемом на экране монитора, полностью определяется ГАЛ, т.к. разрешающая способность ПЗС-матрицы и монитора компьютера как минимум на порядок превышает частоту следования шпал в соответствующем изображении миры.

Полихроматическая ЧКХ, рассчитанная с помощью компьютерной программы Zemax для пространственных частот 20 и 23 лин/мм при учёте только +1-го рабочего дифракционного порядка, даёт значения контраста 0,28 и 0,24 соответственно. Полихроматическая ЧКХ, учитывающая все дифракционные порядки (вплоть до m = ±5), даёт практически не отличающиеся значения контраста. Это объясняется тем, что ввиду ощутимой оптической силы ДЛ в составе ГАЛ изображения, формируемые в побочных дифракционных порядках, оказываются настолько расфокуси- рованными, что в совокупности с низкой ДЭ в этих порядках создают очень слабый и практически равномерный фон, практически не влияющий на контраст сфокусированного изображения, формируемого в рабочем дифракционном порядке. Данный вывод подтверждается качеством представленного на рис. 6 изображения и хорошим совпадением расчётных и полученных экспериментально контрастов.

Вновь обращаясь к рис. 6, отметим, что светлопольный квадратный элемент миры позволяет оценить влияние гало, появление которого обусловлено наличием побочных дифракционных порядков, на визуальное восприятие изображения, формируемого ГАЛ. В изображении, представленном на рис. 7, гало отсутствует. С целью определения условий его появления увеличивалась освещённость миры. Эта освещённость доводилась до уровня, при котором существенно снижался контраст в изображении миры из-за того , что излучение, проходящее через её хромовый слой, существенно превышало порог чувствительности ПЗС-матрицы. Однако и в этом случае гало не наблюдалось . Обнаружить его можно, если заменить миру непрозрачным экраном с ярко освещённым малоразмерным отверстием. Сопоставив изображения такого отверстия, сформированные ГАЛ и одиночной рефракционной линзой, с сопоставимыми фокусным расстоянием и световым диаметром, можно сделать вывод, что появление гало обусловлено как рассеянием света на оправах оптических элементов, так и дифракцией света в побочные порядки ДЛ.

Заключение

Экспериментальные результаты, представленные в настоящей статье, продемонстрировали соответствие визуального восприятия расчётной оценке качества полихроматического изображения, формируемого исследованной рефракционно-дифракционной оптической системой. При этом гало, обусловленное дифракцией света в побочные порядки ДЛ, может оказать ощутимое негативное влияние на восприятие изображения сцен только с весьма высокими вариациями яркостей, которые, как правило, перекрывают динамический диапазон матричных фотоприёмников мобильных телефонов и массовых видеокамер наблюдения. Следовательно, побочные дифракционные порядки пилообразной рельефно-фазовой структуры не являются препятствием для использования ДЛ в объективах подобных устройств.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания вузу в сфере научной деятельности.