Визуальное моделирование и методы оптимизации цифровых приемопередающих систем радио и телевидения

Автор: Карякин Владимир Леонидович, Карякин Дмитрий Владимирович, Фруктовская Екатерина Олеговна

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Технологии радиосвязи, радиовещания и телевидения

Статья в выпуске: 3 т.8, 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены методы построения и оптимизации цифровых приемопередающих комплексов радио и телевидения на системном уровне с использованием средств визуального моделирования.

Цифровое телевидение, радиосвязь, радиовещание, оптимизация, визуальное системное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140191422

IDR: 140191422 | УДК: 621.373.14(075.8)

Текст обзорной статьи Визуальное моделирование и методы оптимизации цифровых приемопередающих систем радио и телевидения

В настоящее время подавляющее большинство систем радиосвязи являются цифровыми. В качестве примеров систем цифровой радиосвязи можно привести cотовую связь, мобильный Internet, беспроводные локальные сети, беспроводные сети городского покрытия.Цифровое радиои телевидение используются в навигации, спутниковом телевизионном и радиовещании, телефонии, специальных задачах [1-3]. В России планируется развертывание наземных сетей цифрового телевидения и радиовещания [1].

Такое широкое применение цифрового радио и телевидения обусловлено несколькими причинами. При организации системы связи или вещания основной задачей является передача требуемого или максимального количества информации за заданное время с высоким качеством (достоверностью) при минимальных энергетических затратах. Цифровая передача данных позволяет наиболее эффективно осуществить передачу информации с заданной достоверностью. Существенно и то, что большинство современных источников информации являются цифровыми.

В цифровом передатчике и приемнике большинство операций по обработке сигналов сосредо-точеновпроцессорецифровойобработкисигналов. Таким образом, большинство операций реализовано программно. Благодаря этому достигается более высокая функциональность цифровых систем по сравнению с аналоговыми системами, так как смена выполняемых функций, стандарта принимаемых сигналов, вида модуляции осуществляется путем загрузки нового программного обеспечения или его части.

Задачей данной работы является рассмотрение с единых позиций методов построения и оптимизации связных, радио- и телевизионных вещательных цифровых комплексов на системном уровне с использованием современных инструментальных средств визуального моделирования.

При подготовке статьи использованы результаты исследований, проводимых на кафедре радиофизики сверхвысоких частот Московского Государственного университета им. М.В. Ломоносова [2].

Доставка информации от источника к получателю

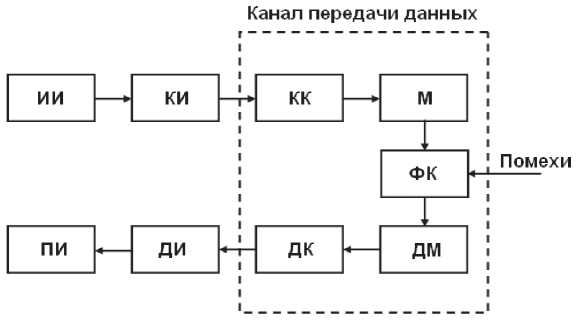

В наиболее общем виде структурная схема доставки информации от источника к получателю в системах цифрового радио и телевидения представлена на рис. 1.

Обобщенная структурная схема доставки информации в системах цифрового радио и телевидения (см. рис. 1) включает в себя источник информации (ИИ), кодер источника (КИ), кодер канала передачи данных (КК), модулятор (М), физический канал передачи данных (ФК), демодулятор (ДМ), декодер канала передачи данных (ДК), декодер информации (ДИ), получатель информации (ПИ). На физический канал передачи данных воздействуют различные помехи.

На передающей стороне все виды обработки информационных сообщений служат цели преобразования их в сигналы, наиболее подходящие для передачи по физическому каналу конкретного типа [1]. На приемной стороне производятся обратные операции, направленные на восстановление информации в исходном виде с минимально возможными ее искажениями. При этом следует иметь в виду, что искажения информации могут быть обусловлены как неидеальностью процес-

Рис. 1. Структурная схема доставки информации в системах цифрового радио и телевидения

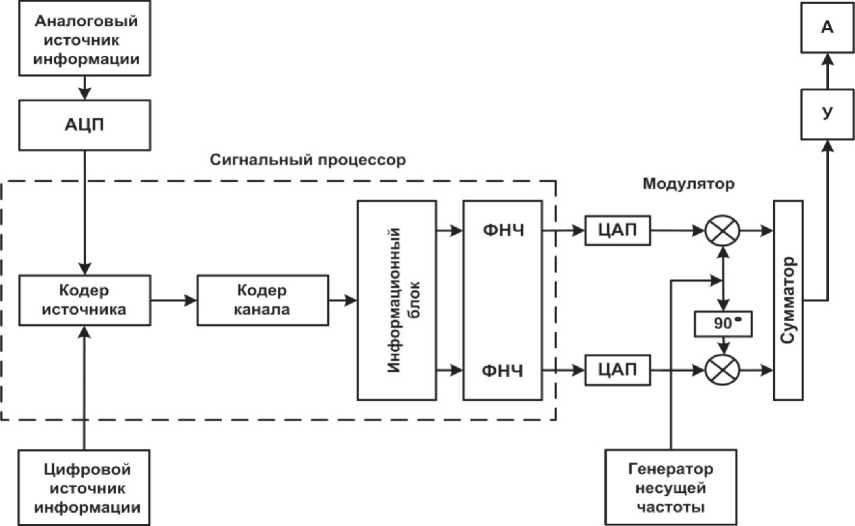

Рис. 2. Структурная схема цифрового передатчика

сов ее прямого и обратного преобразования, так и результатом воздействия помех на передаваемую информацию в физическом канале.

Эффективность доставки информации через системы цифрового радио и телевидения определяется свойствами передатчика и приемника, выбранными методами организации физического канала.

Передатчик цифровой системы

Типовая структура передатчика системы цифрового радио и телевидения изображена на рис. 2.

Первичным блоком в системах цифрового радио и телевидения является источник информации. Источник может быть аналоговым (непрерывным) или цифровым. Аналоговый источник характеризуется представлением исходной информации в виде непрерывного сигнала.

Цифровой источник сигнала генерирует цифровой сигнал – последовательность битов (символов) информации. Цифровым источником может быть, к примеру, персональный компьютер, цифровой носитель аудио- или видеоинформации. В случае, если источник является аналоговым, вы-полняетсяпреобразованиеегосигналавцифровой с помощью аналого-цифрового преобразователя. Преобразование является осуществлением двух операций – дискретизации во времени и квантования по уровню. Дискретизация во времени осуществляется путем взятия отсчетов (измерений) уровня аналогового сигнала в моменты времени, разделенные постоянным периодом – интервалом дискретизации. Сигнал, состоящий из отсчетов, взятых через интервал дискретизации, называется дискретным сигналом. Величина, обратная интервалу дискретизации, называется частотой дискретизации.

Здесь АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; У – усилитель; А – антенна; ФНЧ – фильтр нижних частот; 90° – фазовращатель на 90 град.

С выхода аналого-цифрового преобразователя цифровой сигнал поступает на кодер источника сигнала (см. рис. 2). Основная задача кодера источника – сжатие информации. Чем меньше объем информации, который необходимо передавать через радиоканал в единицу времени, тем меньше требуемая полоса частот и энергия, которую необходимо затратить на передачу.

Кодер канала (см. рис. 2) используется во всех современных системах цифрового радио и телевидения. Его основное предназначение – повышение достоверности передаваемой информа- ции. Однако увеличение достоверности передачи информации происходит не безвозмездно, а путем добавления избыточности к передаваемой информации. Очевидно, что это приводит к снижению скорости передачи.

Процесс добавления избыточности к исходной информации с целью повышения достоверности передачи называется помехоустойчивым кодированием. Достоверность передачи информации в цифровых системах характеризуется статистической величиной – вероятностью ошибки на бит (BER – Bit Error Rate). BER является вероятностью ошибочного приема при передаче одного бита информации, усредненной для статистически большого объема передаваемой информации.

В информационном блоке формируются низкочастотные сигналы ЯО и qMY Закон, по которому выполняется данное преобразование, определяет вид модуляции сигнала. Квадратурный модулятор выполняет следующее преобразование:

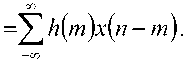

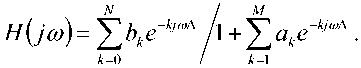

s^ = /(z)cos( Возможна также иная реализация, в частности, в наземных системах цифрового телевидения IQ-модулятор выполнен в цифровом виде и преобразование осуществляется сигнальным процессором в информационном блоке.В этом случае на выходе информационного блока формируется сигнал s^ на промежуточной частоте, более низкой, чем несущая частота.Данный сигнал преобразуется в аналоговый с помощью ЦАП и затем его спектр переносится на несущую частоту с помощью смесителя. В информационном блоке передающего устройства осуществляется фильтрация сигнала. Фильтрация необходима для ограничения спектра сигнала на выходе передатчика за пределами выделенной полосы частот, то есть для понижения уровня внеполосного излучения. Цифровой фильтр представляет собой программу, выполняемую сигнальным процессором. Известно,что операция фильтрации независимо от природы фильтра (цифрового или аналогового) математически записывается как свертка входного сигнала с импульсной характеристикой фильтра: v(z) = x(z)®/?(z)= Jx(r)/?(z-7")c/Z. Здесь x^t ^ – сигнал на входе фильтра, ^(z) – сигнал на выходе фильтра, /?(z) – импульсная характеристика фильтра, ® – обозначение операции свертки. Импульсная характеристика фильтра связана с частотой через преобразование Фурье: YjcoY ^Y^dt- При цифровой обработке дискретных сигналов импульсная характеристика также является дискретной. Цифровые фильтры подразделяются на фильтры с конечной импульсной характеристикой (КИХ) и бесконечной импульсной характеристикой (БИХ). В случае КИХ-фильтра значения отсчетов импульсной характеристики фильтра (ее отрезок с наиболее существенными значениями) хранятся в памяти процессора, и соотношение для выходного сигнала принимает следующий вид: yY=^/Y^U - Y В случае БИХ-фильтра операция фильтрации выполняется рекурсивно. Известно [2], что частотную характеристику любой линейной динамической системы можно представить в виде отношения двух многочленов по частоте: H UY=E bk UYk [Lak UYk, где ak ^ bk – параметры частотной характеристики динамической системы. В дискретном случае Здесь ak, b – параметры фильтра, A – интервал дискретизации. Соотношение для выходного сигнала для БИХ-фильтра принимает следующий вид: yUYT, bkxU -Y~Y акЛп - Y k=0 k=\ Из приведенного выражения следует, что каждый последующий выходной отсчет БИХ-филь-тра определяется не только входными отсчетами, но зависит также и от предыдущих выходных отсчетов. Из-за рекурсивной природы БИХ-фильтра его импульсная характеристика аппроксимируется как бесконечная (реально она равна длительности входного сигнала). Усилитель мощности обеспечивает необходимый уровень мощности в антенне передатчика. В зависимости от вида модуляции предъявляются различные требования к линейности усилителя и его динамическому диапазону. Использование амплитудной или амплитудно-фазовой модуляции требует высокой линейности усилителя и большого динамического диапазона, что приводит к существенным энергетическим затратам. Использование частотной модуляции допускает работу усилителей в нелинейном режиме с высоким коэффициентом полезного действия. Генератор несущей частоты вырабатывает немодулированное высокочастотное колебание, которое поступает на IQ-модулятор. К генератору предъявляются требования высокой стабильности частоты, низкого уровня фазовых шумов и возможности перестройки частоты. Приемник цифровой системы Приемный тракт цифровой системы связи содержит набор блоков, большинство из которых выполняют функции, обратные функциям, выполняемым в передатчике. Входной сигнал через малошумящий усилитель и тракт преобразования частоты и усиления поступает на IQ-демодулятор, выходными сигналами ко орого являются квадратурные составляющие iY и qY, которые поступают на АЦП и затем в процессор цифровой обработки сигнала. Процессор выполняет фильтрацию, содержит декодер канала и декодер источника. Далее при необходимости информация преобразуется в аналоговую форму при помощи ЦАП (например, для звукового воспроизведения) или выдается сразу в цифровой приемник информации. Методы и устройства синхронизации передаваемых и принимаемых сигналов определяются назначением цифровой системы (радиосвязь, радиовещание, телевидение), видом модуляции и характеристиками радиоканала [1]. Как правило, для синхронизации в приемнике имеется система восстановления несущей частоты и система восстановления тактовой частоты. Демодуляция с использованием восстановленного несущего колебания называется когерентной демодуляцией. Когерентная демодуляция обеспечивает меньший уровень битовых ошибок по сравнению с некогерентной демодуляцией, но требует существенного усложнения приемного тракта. Тактовая частота может быть восстановлена из специально передаваемого передатчиком сигнала тактовой частоты либо непосредственно из информационного сигнала. Восстановление из информационного сигнала наилучшим способом может быть осуществлено с использованием функции максимального правдоподобия. Эффективность цифровой системы передачи информации Величиной, характеризующей эффективность цифровой системы передачи информации, является пропускная способность. Пропускная способность характеризует количество информации, которое может быть передано в системах цифрового радио и телевидения в единицу времени. Верхняя граница пропускной способности системы при заданном отношении сигнал/шум и доступной полосе передачи устанавливается теоремой Шеннона. При исследовании систем цифрового радио и телевидения обычно оперируют не отношением сигнал/шум, а отношением энергии бита к плотности мощности шума EJN„. Энергия бита E ь – энергия, необходимая для передачи одного бита информации, равная произведению мощности передатчика на длительность бита. Верхняя граница пропускной способности систем цифрового радио и телевидения в соответствии с теоремой Шеннона определяется формулой EjN0=W^lclw-\^(C, где W – доступная ширина полосы пропускания системы, Гц; C – пропускная способность, бит/С. Приведенное соотношение устанавливает верхнюю границу пропускной способности, когда кодер канала обладает непрерывным выходом, а декодер канала (в приемнике) – непрерывным входом. Это означает, что кодер канала может генерировать любой уровень сигнала из определенного интервала, а декодер канала выносит решения, обрабатывая произвольный уровень сигнала в интервале. Таким образом, теорема Шеннона устанавливает верхний предел пропускной способности для систем цифрового радио и телевидения, начиная от кодера канала в передатчике и заканчивая декодером канала в приемнике, при исполь- зовании любых кодеров/декодеров, модуляторов/ демодуляторов и алгоритмов обработки сигнала для канала с аддитивным белым гауссовым шумом, но при условии непрерывности сигналов кодера и декодера. В реальных системах цифрового радио и телевидения часто кодер канала выдает дискретные значения уровня сигнала (M возможных уровней), декодер канала в приемнике принимает и обрабатывает также дискретные M-уровневые значения с выхода детектора демодулятора. Таким образом, между кодером передатчика и декодером приемника существует канал, на входе и на выходе которого существует M-уровневый дискретный сигнал. Такой канал называется M-уровневым симметричным каналом. Данный канал включает все блоки цифровой системы, включая модулятор передатчика и демодулятор приемника. Так как канал является дискретным, он характеризуется определенной вероятностью ошибки на бит, зависящей от выбранного метода модуляции. Пропускная способность такого канала определяется выражением: C = F[log2M + (1 - p0 )log2 (1 - p0) + Po ^_(p0/(M-l))] где Po – вероятность ошибки на бит (BER), M – число уровней, F – скорость передачи (бит/С), то есть та скорость, с которой информация подается в канал. Реальная пропускная способность будет меньше C. Степень приближения к C определяется выбранным методом кодирования канала. На практике достигается лишь некоторое приближение к пределу, устанавливаемому теоремой Шеннона. Это происходит из-за того, что теорема Шеннона устанавливает величину пропускной способности для канала с аддитивным белым гауссовым шумом. В радиоканале могут быть замирания, отраженный сигнал в сочетании с аддитивным белым гауссовым шумом и другие виды воздействий на работу систем цифрового радио и телевидения, которые необходимо принимать во внимание при проектировании реальных систем передачи информации. Применяемые методы канального кодирования, модуляции, хотя постоянно совершенствуются, позволяют достичь лишь некоторого приближения к границе Шеннона. Учитывая тот факт, что в реальных системах не требуется передавать информацию со 100%-ой достоверностью, как правило, достаточно обеспечить некоторый заданный уровень достоверности. Поэтому при проектировании систем цифрового радио и телевидения вместо оценки величины пропускной способности, характеризующей достоверную передачу информации, определяется скорость передачи информации при заданной вероятности ошибки на бит. Эффективность работы кодера канала описывается кодовой скоростью, которая определяется отношением длины кодового блока на входе к длине преобразованного кодового блока на выходе кодера. Например, если кодовая скорость равна 1/2, это означает, что к исходной информации добавлена избыточность в объеме, равном объему исходной информации. Типовые используемые значения кодовых скоростей для современных кодов составляют 1/4…3/4. Методы оптимизации цифровых систем радио и телевидения При проектировании цифровых систем радио и телевидения [4], как правило, ставится ряд задач, где одной из важнейших является задача выбора вида модуляции при заданных параметрах системы. Для решения задачи необходимо сформулировать критерии оптимизации и ограничения, то есть целевую функцию. Целевая функция в данном случае содержит критерий оптимизации: максимальная скорость передачи данных и ограничения – вид модуляции, отношение мощности сигнала к мощности шума в приемнике, полоса сигнала, вероятность ошибки на бит на выходе детектора приемника. Эффективным инструментом решения сложной структурно-параметрической оптимизационной задачи является среда визуального моделирования Visual System Simulator (VSS), являющаяся частью программной среды AWR Design Environment (AWR DE), производимой компанией Applied Wave Research. Среда VSS предназначена для моделирования цифровых связных, радио- и телевизионных вещательных комплексов, включая радиоканал, на системном уровне. Это означает, что различные составляющие части системы (устройства) представляются в виде блоков, блоки соединяются согласно путям распространения сигналов. VSS позволяет как производить измерения интегральных характеристик (таких, как вероятность ошибки на бит, чувствительность, динамический диапазон, искажения, АЧХ и ФЧХ трактов и др.), так и наблюдать параметры сигналов в каждой точке блок-схемы (временную форму, спектр, сигнальные созвездия, глазковые диаграммы и др.). В частности, VSS позволяет моделировать все блокипередатчика,приемника,каналраспростра-нения и проводить исследования. Таким образом, можно оценивать поведение систем связи и измерять их характеристики в различных условиях, изменяя параметры канала в реальном времени. В целом среда AWR DE состоит из трех частей: VSS, Microwave Office и EMSight. Все три части, обеспечивающие системное, схемотехническое и электродинамическое моделирование, взаимосвязаны и используются совместно при решении поставленной задачи. В частности, при формализации целевой функции и синтезе вида модуляции, удовлетворяющей критерию максимальной скорости передачи данных, заданным ограничениям на параметры системы. Заключение Рассмотренные методы построения цифровых систем радио и телевидения позволяют с единых позиций подойти к оценке эффективности связных, радио- и телевизионных вещательных цифровых комплексов на системном уровне. Задача обеспечения максимальной скорости передачи информации в рассмотренных цифровых системах может быть решена с использованием среды визуального моделирования при сформулированных ограничениях на их параметры, характеристики радиоканала, вероятности ошибки на бит на выходе детектора приемника, то есть при оптимизации по заданной целевой функции. Помимо рассмотренной однокритериальной целевой функции, обеспечивающей оптимальный выбор вида модуляции, в среде визуального моделирования возможно решение более сложных многокритериальных задач, в частности, решение задачи минимизации ошибки на бит и максимизации скорости передачи информации при различных весовых коэффициентах для каждого из критериев и различных ограничениях на параметры систем.

Список литературы Визуальное моделирование и методы оптимизации цифровых приемопередающих систем радио и телевидения

- Карякин В.Л. Цифровое телевидение. М.: Солон-Пресс, 2008. -272 с.

- http://p403a.narod.ru/DigComm_New_2008_ AWR.pdf.

- Карякин В.Л., Карякин Д.В. Системы цифрового телевидения: основы построения, технология видеомонтажа и эксплуатации//Приложение к ИКТ. №3, 2006. -238 с.

- Карякин В.Л., Карякин Д.В. Развитие прикладных систем автоматизированного проектирования телекоммуникационных систем и устройств//СПб.: Научно-технические ведомости СПбГПУ. Сер. Информатика, телекоммуникации, управление. № 1, 2009. -С. 109-115.