Визуальное представление эгоцентрического поля говорящего в македонском языке (экспериментальное исследование)

Автор: Боронникова Наталия Владимировна, Талески Александар, Белоусов Константин Игоревич, Рябинин Константин Валентинович

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Язык, культура, общество

Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются македонские демонстративы и личные местоимения в экспериментальном аспекте. Демонстративы в македонском языке помимо указателей включают членную морфему (артикль). Артикли в македонском языке имеют три формы: с корнями -в (показатель проксимальности), -т (показатель медиальности), -н (показатель дистальности). Поскольку употребление артиклей достаточно бедно в рассматриваемом битольском говоре, в эксперимент было включено задание на использование личных местоимений. Демонстративы и личные местоимения формируют личную сферу говорящего или же участников речевого акта. Цель исследования - проследить связь пространственных и личных показателей в сфере персональной коммуникации. Задача эксперимента - определить эгоцентрическую сферу говорящего и тип дейктической системы македонского языка. В качестве материала для эксперимента послужили лично-ориентированные и пространственно-ориентированные контексты, с помощью которых информанты определяли эгоцентрическую сферу говорящего. В эксперименте участвовало 20 испытуемых - детей-школьников, которые представляют собой «наивных» носителей языка. Для обработки экспериментальных данных была использована информационная система «Семограф». Взаимосвязь компонентов эгоцентрического поля визуально представлена на интерактивных графах. В качестве основного визуального средства отображения используется интерактивный граф с настраиваемыми средствами предобработки отображаемых данных. Для структурированного отображения данных высокой связности служит круговой граф. В результате проведенного эксперимента была создана модель эгоцентрического поля говорящего, показана взаимосвязь лично-ориентированных и пространственно-ориентированных параметров.

Пространственный дейксис, персональный дейксис, эгоцентризм, демонстративы, личные местоимения, македонский язык, визуализация

Короткий адрес: https://sciup.org/147226912

IDR: 147226912 | УДК: 811.163.3''36 | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-13-27

Текст научной статьи Визуальное представление эгоцентрического поля говорящего в македонском языке (экспериментальное исследование)

ResearcherID: N-7890-2016

Статья поступила в редакцию 30.07.2018

Просьба ссылаться на эту статью в русскоязычных источниках следующим образом:

Боронникова Н. В., Талески А., Белоусов К. И., Рябинин К. В . Визуальное представление эгоцентрического поля говорящего в македонском языке (экспериментальное исследование) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, вып. 3. С. 13–27. doi 10.17072/2037-6681-2018-3-13-27

Please cite this article in English as:

Boronnikova N. V., Taleski A., Belousov K. I., Ryabinin K. V. Vizual’noye predstavleniye egotsentricheskogo polya govoryashchego v makedonskom yazyke (eksperimental’noe issledovanie) [Visual Representation of the Egocentric Field of the Speaker in the Macedonian Language (Experimental Study)]. Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya [Perm University Herald. Russian and Foreign Philology], 2018, vol. 10, issue 3, pp. 13–27. doi 10.17072/2037-6681-2018-3-13-27 (In Russ.)

Рассматриваются македонские демонстративы и личные местоимения в экспериментальном аспекте. Демонстративы в македонском языке помимо указателей включают членную морфему (артикль). Артикли в македонском языке имеют три формы: с корнями -в (показатель проксимальности) , -т (показатель медиальности) , -н (показатель дистальности). Поскольку употребление артиклей достаточно бедно в рассматриваемом битольском говоре, в эксперимент было включено задание на использование личных местоимений. Демонстративы и личные местоимения формируют личную сферу говорящего или же участников речевого акта.

1. Теоретическое обоснование исследования

Статья посвящена анализу эгоцентрического поля говорящего в македонском языке.

Прежде всего рассмотрим основные теоретические положения. Понятие «дейксис» (греч. deixis – указание) – это указание как значение или функция языковой единицы, выражаемое лексическими и грамматическими средствами [Виноградов 1990: 128]. Ч. Филлмор описывает дейксис как понятие, относящееся к тем аспектам языка, трактовка которых зависит от ситуации высказывания: времени высказывания, местоположения говорящего во время высказывания и личности говорящего и аудитории. По его словам, дейксис – это «указание на личности говорящего и адресата, место и время высказывания» [Fillmore 1966: 220; Fillmore 1982: 35].

Со времен К. Бюлера выделяется три основных типа дейксиса – персональный, пространственный и временной. В качестве центральных языковых единиц этих типов дейксиса выделяют местоимения 1-го и 2-го лица ( я, вы ), локативные ( здесь ) и временные ( сейчас ) выражения [Бюлер 1993]. Эти единицы представляют собой эгоцентрический дейктический центр, на который ориентируются участники коммуникативного акта [Кибрик].

В нашем исследовании рассматриваются понятия «персональный дейксис» и «пространственный дейксис». Персональный дейксис – это указание на участников речевого акта при помощи личных местоимений или окончаний глаголов. Н. Д. Арутюнова обозначает персональный дейксис как указание на участников коммуникативного акта: говорящего и адресата речи (местоимения 1-го и 2-го лица) [Арутюнова 1992: 194]. Существует также понятие предметного дейксиса. Формы местоимений 1-го и 2-лица указывают на лицо, т. е. входят в сферу собственно-личного дейксиса, а предметный дейксис указывает на не-участников коммуникативного акта, он выражен местоимениями 3-го лица [Бондарко 1985: 556–558].

Под пространственным дейксисом понимается «шифтерная ориентация объекта или ситуации, указание на положение в пространстве или времени относительно дейктического центра, связанного с речевым актом. Он является указанием на расположение объекта относительно говорящего» [Жеребило]. По словам Ч. Филлмора, пространственный дейксис основан на лингвистическом выражении говорящим собственного положения в трехмерном физическом пространстве, где он представляет исходную точку. В данной геометрической модели мира перцепция говорящего выражена в трех измерениях: высота, ширина и длина. Ч. Филлмор, соглашаясь с мнением К Бюлера, указывает, что, кроме говорящего, в качестве ориентира физического пространства сюда может входить адресат, что пространственный дейксис указывает на позицию участников речевого акта в пространстве, определение которого совершается относительно тел коммуникантов как центральных объектов (см.: [Бюлер 1993; Fillmore 1975: 235–238; Fillmore 1982: 37]).

Для описания положения предметов по отношению к дейктическому центру Ч. Филлмор ввел понятие относительной дистанции [Fillmore 1975]. Элементарная дейктическая система заключается в схему «близко-далеко», точнее, она состоит из двух компонентов со значением «близко от говорящего» и «не близко от говорящего». Эта система является самой распространенной [Diessel 1999: 36].

В языках мира по степени близости предмета относительно говорящего в основном встречается двухкомпонентная дейктическая система, также существуют трехкомпонентная (в испанском, португальском, японском, в тюркских языках и других) и многокомпонентные системы. Яркий пример многокомпонентных систем представляют дравидийские языки (куи, куви), в которых присутствует четырехчленная система дейктиков. Здесь медиальный показатель имеет две степени удаленности [цит. по: Плунгян 2011: 325].

Выделяются два типа дейктической ориентации: лично-ориентированная система (характеризуется соотнесенностью дейктика с участниками речевого акта) и пространственноориентированная система (для которой важна дистанция между дейктическим центром и референтом) [Fillmore 1982; Anderson, Keenan 1985: 282–286; Jungbluth 2003; Diessel 1999 и др.]. По определению Х. Дисселя, «deictic systems that involve more than two deictic terms can be divided into distance-oriented systems, in which the deictic center is the only point of reference for the location of the referent, and person-oriented systems, in which, in addition to the deictic center, the location of the hearer serves as another reference point» [Diessel 1999: 39].

Для лично-ориентированных систем принципиальна соотнесенность дейктика с локуторами. Б. А. Успенский указывает, что ориентация на не-локутора встречается крайне редко, чаще всего дейктик указывает на предельную удаленность референта от говорящего [Успенский 2011: 6]. В языках с трехкомпонентными дейктически-ми системами, по словам Х. Дисселя, нужно различать систему, в которой средний член триады находится на медиальном расстоянии относительно дейктического центра, и систему, в которой средний член триады обозначает референта, близкого к слушателю [Diessel 1999: 39–40].

Рассмотрим взаимосвязь понятий «дейксис» и «эгоцентризм». По словам А. В. Кравченко, понятие «дейксис» и «эгоцентризм» нельзя смешивать друг с другом [Кравченко 1992: 10–14]. Эгоцентризм происходит из антропоцентризма, являясь логическим развитием последнего. Эта теория указывает на то, что человек – это «его я» [Гуреев 2004]. Ю. Д. Апресян отмечает, что язык не только антропоцентричен, но и эгоцентричен в гораздо большей степени, чем признается в настоящее время [Апресян 1997].

А. В. Кравченко понятие «эгоцентризм» описывает как «такие языковые явления, в основе которых лежит осуществляемое языковой формой указание относительно говорящего» [Кравченко 1992: 10–11]. Он добавляет, что в разряд эгоцентрических попадают практически все языковые формы, для которых в той или иной степени характерна указательность [там же]. Дейк-тические слова являются классическими эгоцентриками. Б. Рассел подчеркивает, что слова я , это , здесь и теперь являются основными эгоцентрическими словами, у которых изменяется значение с переменой говорящего и его положения во времени и пространстве. Таким образом, в канонической речевой ситуации указание осуществляется через отношение к говорящему, к месту и времени речи. Здесь говорящий воспринимает всю окружающую среду со своей точки зрения, каноническая ситуация сама по себе эгоцентрична. По определению Б. Рассела, эгоцентричные слова – это такие слова, «денотация которых определяется относительно говорящего». Но «нельзя считать, что точкой ориентации дейксиса всегда является говорящий» [Рассел 2000: 87].

Большинство лингвистов придерживается мнения, что весь процесс восприятия эгоцентричен, а не только ситуация высказывания [Гуреев 2004; Падучева 2013]. Так, например, для Дж. Лайонза ситуация является эгоцентричной, поскольку мы встречаемся с переключением центров дейктической системы из-за того, что роль говорящего в речи переходит от одного участника к другому [Лайонз 1999: 292; Lyons 1977: 638].

2. Описание эксперимента и материала исследования

Эксперимент посвящен исследованию дейк-тических средств (эгоцентриков): личных местоимений и пространственных дейктических показателей (демонстративов) в современном македонском языке. Цель исследования – проследить связь пространственных и личных показателей в сфере личной коммуникации.

Демонстративы в македонском языке включают указательные местоимения, указательные наречия, дейктические глаголы движения, членную морфему (артикль) и т. п. По словам В. А. Плунгяна, «диахронически указательные местоимения часто эволюционируют в показатели детерминации; в ряде языков они совмещают эти функции и синхронно (ср., например, немецкое der…). Еще более частотным (практически универсальным) является совмещение дейктиче-ской и анафорической функций…» [Плунгян 2011: 324].

Указательные местоимения и артикли в македонском языке имеют три формы: с корнями -в, -т, -н . Первый член триады обозначается как показатель проксимального дейксиса (Р) и указывает на объект, расположенный близко к говорящему, второй – как показатель медиального дейксиса (М) и характеризуется как нейтральный, третий – как дистального (D) и отсылает к удаленному от говорящего объекту.

Некоторые исследователи полагают, что показатель медиального дейксиса указывает на сферу адресата. А поскольку речь говорящего обращена к адресату, он является самым «нейтральным» с точки зрения указания. Его роль – указание на известный, индивидуализированный предмет либо на родовое понятие [Конески 1967; Тополињска 1974].

Демонстративы и личные местоимения формируют личную сферу говорящего или же локу-торов, участников речевого акта. В эксперименте через анализ личных местоимений и демонстра-тивов (артиклей) попытаемся определить эгоцентрическое поле говорящего.

Материалом для исследования послужили картинки из статьи А. А. Ростовцева-Попеля, посвященной типологии средних дейктиков в трехчастных дейктических системах и их соответствиям в двухчастных системах. В основе эксперимента А. А. Ростовцева-Попеля лежит теория описания дейктиков в структуре коммуникативной диады, предложенная К. Юнгблут, которая анализирует стратегии указания в зависимости от взаиморасположения трех компонентов коммуникативной ситуации: говорящего, адресата и референта [Jungbluth 2003].

Взаиморасположение говорящего и адресата в коммуникативном акте имеет следующие разновидности: коммуникация лицом к лицу, нахождение говорящего за спиной собеседника, нахождение говорящего рядом с собеседником. Кроме того, в качестве параметров рассматриваются местонахождение референта во внутреннем (пространство между локуторами) или внешнем (за ними или перед ними) пространстве коммуникации, а также нахождение референта в поле зрения локуторов или вне его.

А. А. Ростовцев-Попель в своем эксперименте предлагал испытуемым дополнить высказывания, которые подразумевали указание и в которых был пропущен дейктик. В его анализе мы встречаемся с варьированием количества референтов (1–3) и их местонахождения (между участниками коммуникации, за спиной у одного из них или у обоих, а также перед глазами, причем адресат не видит говорящего) [Ростовцев-Попель 2009].

На основе рисунков А. А. Ростовцева-Попеля Н. В. Боронникова провела эксперимент для выявления значения медиального показателя и определения типа дейктической системы в македонском языке. В эксперименте участвовало 68 испытуемых, и его результаты рассматривались с точки зрения социальных и коммуникативных факторов. Было установлено, что референт в сфере говорящего маркируется показателем про-ксимальности и медиальности, референт в сфере адресата – медиальности, промежуточный референт – медиальности. В македонском языке в ситуации дейктически нейтральной коммуникации возможно использование трех типов дейктиков, в остальных ситуациях для обозначения трех типов референта отдается предпочтение показателю медиальности. Показатель проксимальности привязан к сфере говорящего, показатель дис-тальности указывает на предельно удаленный от говорящего объект. Что касается показателя ме-диальности, то, как показал эксперимент, в дейк-тически ориентированных контекстах при нахождении референтов во внутреннем поле коммуникации он может маркировать сферу адресата. В остальных ситуациях он выполняет функции указания на средний объект во внутреннем и внешнем пространстве коммуникации, функции анафоры и катафоры вне указания на местоположение референта, на его видимость / невидимость [Боронникова 2016].

В настоящем эксперименте участвовало 20 испытуемых – детей-школьников 11–12 лет (10 девочек и 10 мальчиков). Все они живут в городе Битола, по национальности все македонцы. Один из испытуемых родился в США; по-македонски он говорит с рождения, в Македонии живет с 1 года; родители его тоже македонцы. Все информанты являются представителями центральных македонских говоров (битолски говор)1.

Все испытуемые представляют собой «наивных» носителей языка. Исходя из того, что в данном исследовании у всех испытуемых социальные факторы («место рождения», «место проживания», «возраст», «образование») одинаковые, мы сгруппировали результаты только по коммуникативному параметру («зависимость от условий коммуникации»).

Поскольку употребление пространственных дейктиков достаточно бедно в битольском говоре, мы включили в эксперимент задание на использование личных показателей (личных местоимений). Нам было интересно проследить связь пространственных и личных показателей в сфере личной коммуникации.

Рис. 1. Картинки для эксперимента

Fig. 1. Illustrations for the Experiment

При проведении эксперимента мы использовали 10 картинок (рис. 1). Их модификация зависит от следующих параметров:

1) положение локуторов: говорящего (на рисунках обозначен как S) и слушающего (A) относительно друг друга; 2) количество референтов, которое варьирует от одного до трех (в анкетах всего 23 ситуации); 3) положение референтов относительно локуторов: между ними, за ними, перед ними; 4) расположение локуторов относительно референтов. Всего используется 9 контекстов, рис. 4 и 6 абсолютно идентичны, контекст 6 используется как контрастный к контексту 5. Лично-ориентированными являются контексты 1, 2, 3, 7, 8, 10. Остальные – пространственно-ориентированные.

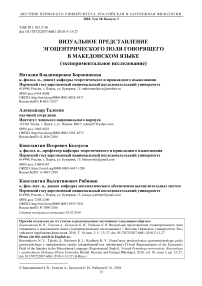

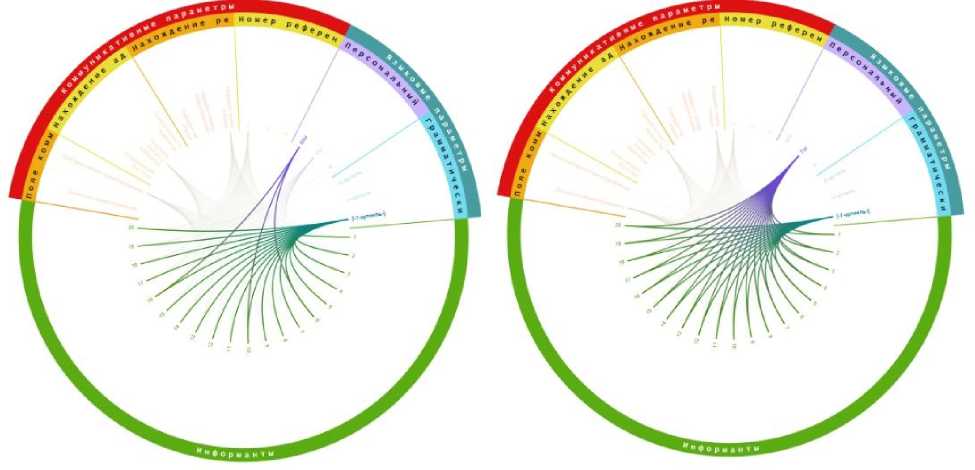

Все параметры и их связи представлены на рис. 4. Они разделены на две основные сферы – языковую и коммуникативную. В языковую сферу входят персональный дейксис (личные местоимения) и пространственный дейксис (артикли). Коммуникативная сфера содержит в себе следующие параметры: номер и положение референта по отношению к говорящему, местонахождение адресата и поле коммуникации (ПК). На рис. 4 показаны информанты и их отношение к языковым и коммуникативным параметрам. Отношение информантов с параметрами показано в зависимости от сочетания компонентов ситуации (обозначается как С) + референт (Р) (см. С1+Р1, С2+Р2 и т. п.) в ленте под графом.

Испытуемому предлагалось посмотреть на картинки и представить, что S – это он, а А – это его собеседник (см. рис. 2). Нужно попросить своего собеседника передать бутылку со стола. Под картинкой написаны фразы, в которых пропущены детерминативы, необходимо вставить соответствующий детерминатив (например, даj ми го шише (-во, -то, -но) од прва (-ва, -та, -на) маса ‘дай мне бутылку с первого стола’). В подписи к рисунку были пропущены также личные местоимения.

3. Принципы обработки экспериментальных данных

Для обработки экспериментальных данных была использована информационная система «Семограф» [Belousov 2017]. На первом этапе был создан проект, в котором для каждой реакции испытуемых выделялся отдельный контекст с описанием релевантных данных (см. рис. 3). На рисунке представлен скриншот окна контекста с ответом испытуемого 13 на стимул, создаваемый ситуацией С1 и референтом Р1. Каждый из ответов описывался набором параметров, среди которых номер референта, расположение референта, показатель дейксиса и др. (см. на рис. 3 поле компонентов справа от контекста). Всего в проекте было выделено 460 контекстов (23 ситуации для 20 информантов).

На следующем этапе осуществлялась автоматическая обработка внесенных данных. Результатом обработки в ИС «Семограф» могут выступать данные о плотности связей: а) между выделенными компонентами (и их группами), б) между выделенными компонентами (и их группами), с одной стороны, и метатекстовой информацией – с другой. В качестве такой информации могут выступать значения метаполей контекста, например, пол, возраст, образование информанта и др. В данной статье будут представлены результаты связей между выделенными компонентами (коммуникативными и языковыми параметрами ответов на приведенный стимул) и информантами (их номерами в базе данных).

Полученные в результате анализа данные обладают высокой связностью, поэтому в качестве основного визуального средства отображения используется интерактивный граф с настраиваемыми средствами предобработки (в частности, семантической фильтрации) отображаемых данных. Для структурированного отображения данных высокой связности используется круговой граф [Ageev 1996]. Модуль визуализации кругового графа функционирует на основе библиотеки графического расширения PixiJS и оптимизирован для работы в WebGL-совместимом браузере.

Погледнете ги сликите 1-10, пред вас се два) цат: замислете дека S - тоа сте вие, А -вашиот соговорник. Замолете го да ви го подаде шишето од масата (на секо]а слика има од една до три маси, ви требаат сите шишиньа). Потоа пополнете ги табелите, има 10 табели, по една за секо)а од сликите, бро]от вотабелата му одговара на брорт на шишето на сликата. Вовашите молби се испуштени членските форми и/или показните заменки, а исто така личните заменки, поставете ги.

Be молиме да го наведете следново:

-

1. Каде сте родени?

-

2. Во ко] град живеете?

-

3. Колку години имате?

-

4. Пол?

-

5. Образование?

Контекст"305"

Рис. 2. Формулировка задания Fig. 2. Task Description

Название* Создан Т

Сохранить Удалить Предыдущий | Следующий N ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Я *

Мета-Поля contextname: ^og context.component_count: 8

ситуация: 1 нахождение референта (относительно , референт меаду коммуникантами коммуникантов):

номер , 3

ситуации:

Рис. 3. Окно контекста с ответом испытуемого 13 на стимул

Fig. 3. Context Window with Informant 13 Response to Stimulus

Его вершины расположены по окружности на равном расстоянии друг от друга. Принадлежность вершины к той или иной группе отображается при помощи цвета. Дуги графа представляют собой квадратичные параболы, построенные по трем контрольным точкам. Первая и третья контрольные точки находятся в соединяемых вершинах, а вторая лежит в центре окружности. Толщина дуг отражает их вес.

Для обеспечения необходимой аналитической функциональности в круговом графе реализована поддержка интерактивности, включающая возможности масштабирования, фильтрации вершин и дуг по весу, выделения, переноса и переимено- вания отдельных вершин, изменения цвета, выделения дуг, перехода к отображению одиночных кластеров вершин (так называемый квази-зум [Бондарев и др. 2017]), а также изменения порядка следования уровней иерархии кольцевой шкалы (с соответствующей перегруппировкой вершин).

Набор данных для визуализации может включать несколько срезов по какому-либо показателю, в частности, по типу ситуации и референту.

В этом случае отображаемый граф имеет несколько состояний (англ. GraphStates), переключение между которыми осуществляется при помощи специальной дискретной шкалы.

Результат визуализации представлен в виде интерактивного графа дейктических параметров [ http://graph.semograph.org/cgraph/deixis ]; скриншот одного из состояний графа приведен на рис. 4.

Рис. 4. Круговой граф связи дейктических параметров и информантов Fig. 4. Circle Graph of Connection of Deictic Parameters and Informants

Ниже покажем результаты эксперимента, сгруппированные по коммуникативным параметрам, и проанализируем их взаимосвязи.

4. Результаты исследования

Итак, рассмотрим результаты использования дейктиков в зависимости от поля коммуникации. Ситуации 1, 2, 3, 7, 8, 10 являются персональноориентированными (ПК). Ситуации 4, 5, 6, 9 – пространственно-ориентированными.

На картинке 1 (рис. 1) в первой ситуации (С1+Р1), где присутствует прямой контакт субъекта и адресата, информанты используют местоимения Я (50 %): Дај ми го шишето што е на масата пред мене, ТЫ (50 %): Дај ми го шише-то што е на масата пред тебе и МЫ (5 %) Дај ми го шишето што е на масата пред мене / тебе – при указании на первый референт, который находится ближе к субъекту, перед глазами и между локуторами. Позиция референта относительно субъекта повлияла на выбор местоимений Я и ТЫ. На использование местоимения МЫ одним информантом воздействовал параметр «персонально-ориентированное поле коммуникации (ПК)». Таким образом, нахождение референтов перед глазами локуторов, а также между ними, с одной стороны, и прямой контакт между локуторами, с другой стороны, воздействовали на создание коммуникативного поля, которое интерпретируется обоими локутора-ми. Информанты в данном случае ориентировались, прежде всего, на адресата, а один информант - на обоих локуторов. Относительно использования артикля - здесь информанты выбрали только Т-артикль (100 %): Дaj ми го шишето што е на масата пред мене / тебе.

Что касается второго референта (С1+Р2), находящегося ближе к адресату, ситуация показывает, что информанты в большинстве случаев (95 %) маркируют своего собеседника с помощью личного местоимения ТЫ . Один из информантов отказался отвечать. В ситуации с референтом 2 мы встретились только с артиклем - Т , частота которого составляет 100 % использования. Таким образом, предложение с референтом 2 у всех информантов звучит одинаково: Дај ми го шише то што е на маса та пред тебе .

Вторая ситуация (С2+Р2) по коммуникативным параметрам является аналогичной первой. Различие состоит в количестве референтов: на картинке изображен один референт (Р2), который находится в сфере адресата. Здесь можем заметить, что информанты указывают на местонахождение референта 2 с помощью медиального дейктика (100 %). Что касается личных местоимений, как и в ситуации 1, информанты ориентировались на использование местоимения ТЫ (100 %): Да] ми го шише то што е на маса та пред тебе .

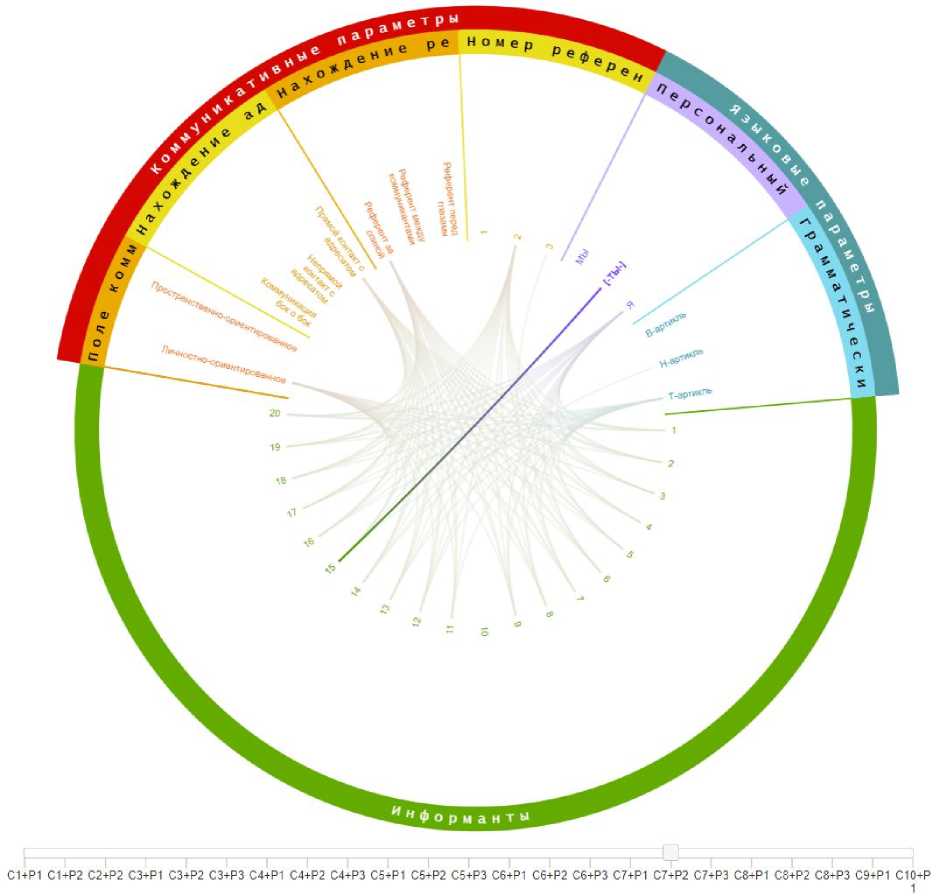

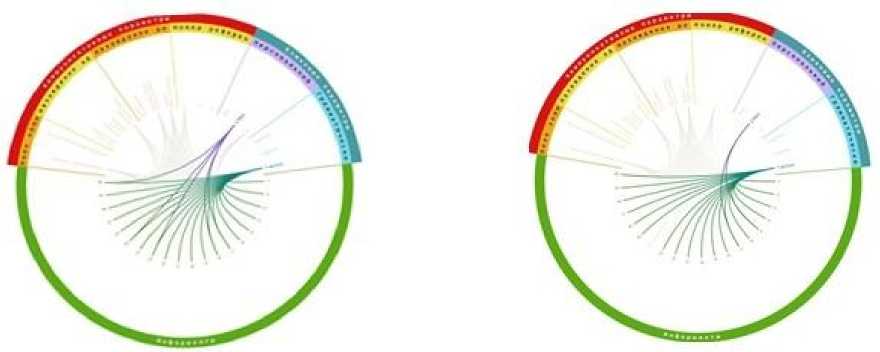

Анализ ситуации 3 (С3) показывает разнообразие в использовании языковых компонентов. Как видно из рисунка (рис. 1, карт. 3), количество референтов в этой ситуации - три. Референт 1 находится в сфере субъекта, референт 3 - в сфере адресата, а референт 2 занимает срединную позицию по отношению к локуторам. Остальные коммуникативные компоненты совпадают с компонентами из предыдущих ситуаций. Информанты маркируют референт 1 посредством медиального (95 %) и проксимального (5 %) показателей. Что касается личных местоимений, указание совершается через местоимения Я (75 %) и ТЫ (25 %) (см. рис. 5, граф 1). В ситуации с референтом 2 информантам не предлагалось дополнить контексты личными местоимениями, но часть из них (10 %) самостоятельно дописала местоимение ТЫ. С позиции пространственных показателей мы встречаем использование медиального -Т (95 %) и дистального -Н дейктиков (5 %). Информант, который маркирует референт 1 и 2 с помощью артиклей -В и -Н, в ситуации с референтом 3 (С3+Р3) употребляет медиальный дейктик (см. рис. 5, граф 3). Из этого следует, что для него средний референт является самым дальним (не около тебя, не около меня). Субъект определяет референт 3, находящийся в сфере адресата, как более близкий, чем референт 2. Этот факт показывает, что субъект ориентируется в ПК на адресат. Относительно использования личных местоимений в ситуации с референтом 3 (С3+Р3) можем отметить абсолютное употребление местоимения ТЫ (100 %).

Ситуации 4 и 6 идентичны. В них мы встречаем пространственно-ориентированное ПК, адресат стоит рядом с субъектом. Референты находятся перед глазами локуторов. В подписях к данным ситуациям не было возможности добавлять личные местоимения, только указатели. В обеих ситуациях мы столкнулись со сходными результатами, причем информанты маркируют референт 1 посредством медиального дейктика - Т (95 %): Да] ми ги шише то од прва та маса и проксимального дейктика - В (5 %): Да] ми ги шише во од прва ва маса ; референт 2 - с помощью медиального дейктика - Т (95 %): Да/ ми ги шише то од втора та маса и дистального дейк-тика - Н (5 %): Да] ми ги шише но од втора на маса . Референт 3 информанты определяют в пространстве только через медиальный дейктик (100 %): Да] ми ги шише то од трета та маса . Как и в ситуации 3, информант 14 определил референт 3 как более близкий, чем референт 2. В ситуации 5 референты находятся за спиной локуторов, расположение референтов известно локуторам. Остальные коммуникативные компоненты совпадают с ситуациями 4 и 6. Здесь информантам предлагалось дописать личные местоимения. Указание на лицо в ситуациях с референтами 1 и 2 выражено местоимениями ТЫ (60 %) и МЫ (40 %), в ситуации с референтом 3 -местоимениями ТЫ (55 %) и МЫ (45 %). Что касается использования артиклей в ситуации 5, мы можем заметить, что их вариативность в целом совпадает с вариативностью в ситуациях 3, 4 и 6: С5+Р1 - медиальный дейктик - Т (95 %) и проксимальный дейктик - В (5 %); С5+Р2 - медиальный дейктик -Т (95 %) и дистальный дейктик - Н (5 %); С5+Р3 - медиальный дейкик - Т (100 %): Да] ми го шише то од трета та маса зад тебе / нас .

Граф 1 (С3+Р1) / Graph 1 (S3+R1)

Граф 2 (С3+P2) / Graph 2 (S3+R2)

Граф 3 (С3+Р3) / Graph 3 (S3+R3)

Рис. 5. Соотношение языковых параметров в С3+Р1, Р2, Р3 Fig. 5. The Correlation of Language Parameters in S3+R1, R2, R3

Граф 4 (С9+Р1) / Graph 4 (S9+R1)

Граф 5 (С10+Р1) / Graph 5 (S10+R1)

Рис. 6. Соотношение языковых параметров с информантами в С9+Р1 и С10+Р1

Fig. 6. The Correlation of Language Parameters and Informants in S9+R1 and S10+R1

Для информанта 14 важна дистанция при расположении референтов, в С5+Р1 он использует проксимальный и медиальный дейктики в одном контексте: Дај ми го шише во од прва та маса зад нас . Как видим, компонент «нахождение референта» в целом (за редкими исключениями) не влияет на выбор артиклей, но воздействует на выбор личных местоимений. Вполне возможно, что увеличение доли личных местоимений 1-го л. мн. ч. МЫ объясняется тесной связью с компонентом «нахождение референта за спиной обоих локуторов», поскольку они находятся в тесном взаимодействии. Результаты ситуации 5 говорят об отнесении референтов к личной сфере обоих локуторов.

В ситуации 7 мы встречаемся с положением локуторов друг напротив друга, изменено также положение референтов по отношению к ним. Референты находятся за спиной субъекта во внешнем поле коммуникации в поле зрения адресата. В данном случае информанты для маркировки референта 1 выбрали показатели Р (5 %): Да] ми го шише во од прва ва маса зад мене и М (95 %): Да] ми го шише то од прва та маса зад мене / Да/ ми го шише то од прва та маса зад тебе / Дај ми го шише то од прва та маса зад нас , для маркировки референта 2 - показатели М (95 %): Да/ ми го шише то од втора та маса зад мене / Да] ми го шише то од втора та маса зад тебе / Дај ми го шише то од втора та маса зад нас и D (5 %): Да] ми го шише но од втора на маса зад мене , а референт 3 обозначали через показатель М (100 %): Да] ми го шише то од трета та маса зад мене / Дај ми го шише то од трета та маса зад тебе . Итак, указание совершается с помощью местоимений Я (85 %), ТЫ (5 %) и МЫ (5 %) в С7+Р1, С7+Р2 - Я (90 %), ТЫ (5 %) и С7+Р3 - Я (85 %), ТЫ (5 %). Не исключено, что местоимение ТЫ в данной ситуации использовано ошибочно, из-за неверного понимания задания. Некоторые информанты отказались добавлять личные местоимения. Следует отметить, что чаще всего референт маркируется медиальным дейктиком.

В следующей ситуации (8), как видно из рис. 1, все компоненты схожи с компонентами ситуации 7, кроме местонахождения локуторов, причем здесь субъект видит референты, а адресат нет. В данном случае информанты указывают на позицию референта 1 в пространстве с помощью медиального дейктика -Т (95 %) и проксимального дейктика -В (5 %), позиция референта 2 обозначается с помощью медиального дейктика (95 %) и дистального дейктика -Н (5 %), а позицию референта 3 информанты определяют только путем использования медиального дейктика -Т (100 %). Изменение положения локуторов от- ражается на употреблении личных местоимений. Информанты употребляют местоимения ТЫ (95 %) и Я (5 %) во всех трех ситуациях (С8+Р1, С8+Р2, С8+Р3): Да] ми го шишето/во од првата/ва (втората/на; третата) маса зад мене / тебе. Исходя из того, что в ситуации 8 референты находятся перед глазами субъекта, можно заметить, что увеличилась доля употребления местоимения ТЫ. Местоимение Я использовано школьниками ошибочно.

В ситуациях 9 и 10 используется один референт. В ситуации 9 - в поле зрения субъекта и адресата, а в ситуации 10 - в поле зрения говорящего. В первом случае (С9) адресат повернут спиной к говорящему и находится между ним и референтом (непрямой контакт с адресатом). В ситуации 10 адресат повернут спиной к референту, а перед его глазами находится субъект. Что касается языковых компонентов (см. рис. 6), в обеих ситуациях референт маркируется с помощью медиального дейктика - Т (100 %): Да] ми го шише то што е зад/пред тебе . Относительно употребления личных местоимений дело обстоит гораздо разнообразнее. Так, в ситуации 9 используются местоимения ТЫ (80 %): Да] ми го шише то што е пред тебе , Я (5 %) Да] ми го шише то што е пред мене и МЫ (15 %): Да] ми го шише то што е пред нас , а в ситуации 10 встречаем указание с помощью личного местоимения ТЫ (100 %): Да] ми го шише то што е зад тебе .

5. Выводы

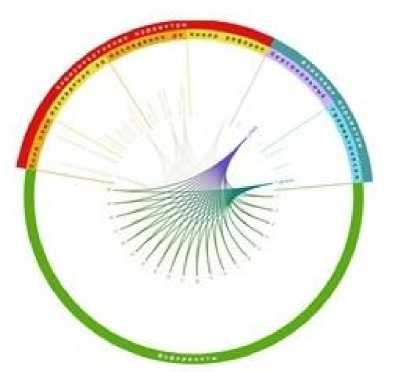

Полученные при анализе графов результаты свидетельствуют о том, что в речи детей-школьников из г. Битола встречаются следующие возможности использования дейктиков: пространственные - показатель медиального дейксиса (М) (97,4 %), показатель проксимального дейксиса (Р) (1,3 %), показатель дистального дейксиса (D) (1,3 %); персональные - личные местоимения Я (25,3 %), ТЫ (64,7 %), МЫ (9,4 %). В 1 % случаев информанты отказались отвечать.

В ситуациях, где изображено персональноориентированное ПК, информанты в большинстве случаев (97,6 %) маркируют референты с помощью показателя медиального дейксиса. По отношению к референту 3 визуализация данных в графе показывает абсолютное использование артикля - Т . Референты 1 и 2 в персональноориентированном ПК маркируются артиклем - Т (97 %), и только один информант (14) при маркировке использует артикли -В и - Н исключительно в ситуациях с тремя референтами, причем средний референт всегда маркируется дистальным показателем, поскольку говорящий не включает его в личную сферу субъекта и адресата.

Если рассматривать визуализацию персонально-ориентированных ситуаций в целом, то можно сказать, что эгоцентрическое поле чаще всего маркируется медиальным артиклем - Т . Это показывает, что положение референта и локуторов в пространстве не играет большой роли у детей-школьников при выборе того или иного артикля. Нейтральный артикль - Т входит в сферу говорящего, и через него информанты, с одной стороны, указывают на предмет, который находится близко к субъекту, а с другой стороны, -на предмет, близкий к адресату.

Дело с личными местоимениями в персонально-ориентированном ПК обстоит гораздо сложнее. Из интерактивного графа следует, что референты, которые находятся в сфере субъекта, не часто маркируются через сам субъект. В ситуации 1, несмотря на то, что референт 1 располагается в сфере говорящего, информанты в 50 % случаев маркируют его через адресат. Со сходными результатами мы столкнулись в ситуации С3+Р1. В ситуациях С1+Р2 и С2+Р2 референт находится в сфере адресата, причем информанты маркируют его с помощью личного местоимения ТЫ. Визуализация ситуаций С1, С2, С3+Р1, Р2, Р3 демонстрирует, что на выбор личных местоимений повлиял фактор «нахождение референта между локуторами и перед их глазами». Эту теорию подтверждают ситуации С7, С8, С10 + Р1, Р2 и Р3, где находим более логичную маркировку в зависимости от соотношения компонентов «нахождение адресата» и «нахождение референта».

С пространственно-ориентированным ПК мы встретились в ситуациях 4, 5, 6 и 9. Исходя из полученных результатов, можно говорить о частоте использования показателя медиального дейксиса при маркировании референтов 1, 2, и 3. Информанты в 100 % случаев маркируют референт 3 артиклем - Т , а что касается референтов 1 и 2, то мы встретились с ситуацией, где информант при маркировке использует артикли -В и - Н . И в данном случае, как и в ситуациях с персональноориентированным ПК, средний референт всегда маркируется дистальным показателем. Создается впечатление, что для этой группы информантов сфера употребления дистального показателя (артикля - Н) является неясной. Проксимальным указателем (артиклем -В) информанты маркируют сферу, расположенную ближе к субъекту, а с помощью медиального указателя (артикля -Т) маркируют сферу, находящуюся рядом с субъектом и рядом с адресатом. Итак, визуализация пространственно-ориентированного и персонально-ориентированного ПК показывает, что они совпадают по отношению к использованию артиклей. В обоих случаях дети-школьники из

Битолы предпочитают маркировать референты показателем медиального дейксиса.

Употребление личных местоимений в пространственно-ориентированном ПК встречаем только в ситуациях 5 и 9. В ситуации 5, в которой референты находятся за спиной локуторов, а сами локуторы находятся рядом друг с другом, информанты маркируют референты с помощью местоимения ТЫ , т. е. отмечают свое нахождение в сфере адресата (58 %), и с помощью местоимения МЫ , т. е. в совместной сфере (42 %). Информанты в ситуации 9 маркируют референт 1 посредством ТЫ (80 %), Я (5 %), МЫ (15 %). Таким образом, можно говорить, что в данных ситуациях (5, 9), с одной стороны, пространственно-ориентированное ПК сыграло роль при определении референтов в совместной сфере, а с другой стороны, прямой / непрямой контакт с адресатом повлиял на возрастание / снижение доли употребления местоимения МЫ . Таким образом, местоимение МЫ коррелирует с нахождением референтов за спиной обоих локуторов. В отличие от персональноориентированного ПК, в котором незначительный процент составляют ответы с местоимением МЫ , в пространственно-ориентированном ПК незначительный процент составляют ответы с использованием местоимения Я .

Итак, представленные выше результаты показывают, что дети-информанты из г. Битола маркируют референты чаще всего с помощью показателя медиального дейксиса.

Что касается личных местоимений, во всех ситуациях (кроме ситуаций С7 и С3+Р1) большой процент составляют ответы, в которых встречается личное местоимение ТЫ , которое определяет эгоцентрическую сферу собеседника. В С1+Р1 указание совершается местоимениями Я и ТЫ в равной мере. В С3+Р1 особую роль при выборе местоимения сыграло нахождение референта в сфере адресата, а в ситуации 7 - фактор «нахождение референта за спиной субъекта».

Примечание

-

1 В Битольском районе мы встречаемся с такой диалектной особенностью, как утрата членной морфемы -т для мужского рода (пр. градо ‘этот город’ , лебо ‘этот хлеб’ и т. п.), а также с тем, что членные формы -ов и -он для жителей этого края уже являются необычными при использовании в речи (см.: [Видоески 1998: 192-193]).

Associate Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

-

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. natboronnikova@rambler.ru

SPIN-code: 6435-6898

ResearcherID: R-6421-2017

Aleksandar Taleski

Researcher

Institute of the Czech National Corpus

ResearcherID: O-4819-2018

Konstantin I. Belousov

Professor in the Department of Theoretical and Applied Linguistics

Perm State University

-

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. belousovki@gmail.com

SPIN-code: 3300-9167

ResearcherID: A-4891-2016

Konstantin V. Ryabinin

Associate Professor in the Department of Mathematical Support for Computer Systems

Perm State University

-

15, Bukireva st., Perm, 614990, Russian Federation. kostya.ryabinin@gmail.com

SPIN-code: 7295-2309

ResearcherID: N-7890-2016

Submitted 30.07.2018

The article deals with demonstratives and personal pronouns in the Macedonian language in the experimental aspect. Among others, Macedonian demonstratives include a member morpheme (article). Articles in the Macedonian language have three forms: with roots -v (the proximality indicator), -t (the mediality indicator), -n (the distality indicator). Since the use of articles is rather poor in the Bitola dialect being considered, we included in the experiment the task of using personal pronouns. Demonstratives and personal pronouns create the personal sphere of the speaker or participants in the speech act. It was of interest to us to trace the relationship of spatial and personal indicators in the sphere of personal communication. Thus, the purpose of the experiment was to determine the egocentric sphere of the speaker and the type of the deictic system in the Macedonian language.

Список литературы Визуальное представление эгоцентрического поля говорящего в македонском языке (экспериментальное исследование)

- Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Семиотика и информатика. М., 1997. Вып. 35. С. 272-298.

- Арутюнова Н. Д. и др. Человеческий фактор в языке: Коммуникация, модальность, дейксис. М.: Наука, 1992. 281 с.

- Бондарев А. Е., Галактионов В. А., Шапиро Л. З. Обработка и визуальный анализ многомерных данных // Научная визуализация. М.: Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, 2017. Кн. 4, Т. 9, № 5. С. 86104. DOI: 10.26583/sv.9.5.08

- Боронникова Н. В., Котельникова Е. Ю. Экспериментальное исследование дейктических показателей македонского языка // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Гуманитарные науки. 2016. № 12. С. 124-134.

- Бюлер К. Теория языка: Репрезентативная функция языка. М.: Прогресс, 1993. 501 с.

- Видоески Б. Ддалектите на македонскиот jазик. Скопе: МАНУ, 1998. Т. 1. 365 с.

- Виноградов В. А. Дейксис // Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. М.: Сов. энциклопедия, 1990. С. 128.

- Гуреев В. А. Языковой эгоцентризм в новых парадигмах знания // Вопросы языкознания. 2004. № 53, ч. 2. C. 57-67.

- Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. URL: http://lingvistics_dictionary.academic.ru (дата обращения: 18.06. 2018).

- Интерактивный граф дейктических параметров. URL: http://graph.semograph.org/cgraph/deixis (дата обращения: 02.07.2018).

- Кибрик А. А. Дейксис // Энциклопедия Кругосвет. URL: http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/DEKSIS.html?page=0,0 (дата обращения: 15.06.2018).

- Конески Б. Граматика на македонскиот литературен jазик. Скопе: Култура, 1967. Дел I-II 552 с.

- Кравченко A. B. Вопросы теории указательности: Эгоцентричность. Дейктичность. Индексальность. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1992. 210 с.

- Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику. Благовещенский гуманитарный колледж им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 1999. 543 с.

- Падучева Е. В. Эгоцентрические единицы языка и режимы интерпретации // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: тр. Междунар. конф. «Диалог 2013». М., 2013. URL: http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2013/-materials/pdf/PaduchevaEV.pdf (дата обращения: 21.06.2018).

- Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира: учеб. пособие. М.: РГГУ, 2011. 672 с.

- Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы / пер. с англ. М.: Терра-Книжный клуб: Республика, 2000. 464 c.

- Ростовцев-Попель А. А. Типология демонстративов: средние дейктики // Вопросы языкознания. 2009. № 2. С. 22-34.

- Тополиньска З. Граматика на именската фраза во македонскиот литературен jазик. Род, броj, посоченост. Скопе: МАНУ, 1974. 156 с.

- Успенский Б. А. Дейксис и вторичный семиозис в языке // Вопросы языкознания. 2011. № 2. C. 3-30.

- Ageev A. A. Triangle-free Circle Graph with Chromatic Number 5 // Discrete Mathematics. 1996. Vol. 152. P. 295-298. 10.1016/ 0012-365X(95)00349-2.

- DOI: 10.1016/0012-365

- Anderson S. R., Keenan Е. Deixis // T. Shopen [ed.] Language Typology and Syntactic Description. Cambridge: Cambridge University Press, 1985. Vol. III. Р. 259-308.

- Belousov K., Erofeeva E., Leshchenko Y., Baranov D. "Semograph" Information System as a Framework for Network-Based Science and Education // Smart Education and e-Learning 2017. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 75. P. 263-272.

- Diessel H. Demonstratives: Form, Function and Grammaticalization. Amsterdam: Benjamins, 1999. 205 p.

- Fillmore Ch. Deictic Categories in the Semantics of "Come" // Foundations of Language: International Journal of Language and Philosophy. N. Y., 1966. Vol. 2, № 3. P. 219-232.

- Fillmore Ch. J. Santa Cruz Lectures on Deixis. Bloomington; Indiana Univ. Linguistics Club, 1975. 87 p.

- Fillmore Ch. Towards a Descriptive Framework for Spatial Deixis // Speech, Place and Action: Studies in Deixis and Rеlated Topics / ed. by R. J. Jarvella, W. Klein. Chichester, NY, Bris-bane, Toronto, Singapore, John Wiley & Sons Ltd, 1982. P. 31-59.

- Jungbluth K. Deictics in the Conversation Dyad: Findings in Spanish and Some Cross-linguistic Outlines // Deictic Conceptualization of Space, Time and Person / Friedrich Lenz (ed.). Amsterdam, 2003. P. 13-40.

- Lyons J. Semantics. L. etc.: Cambridge Univ. Press, 1977. Vol. 1, 2.