Визуальные доминанты Урала в фотографических изображениях конца XIX - начала XX века (по материалам путеводителей и почтовых открыток)

Автор: Власова Е.Г., Абашев В.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology

Рубрика: Литература в контексте культуры

Статья в выпуске: 3 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению фотографического образа Урала конца XIX - начала XX в. и той роли, которую сыграли видовые фотографии в процессе формирования визуальных доминант уральского пространства. Основным материалом работы послужили фотографические иллюстрации, представленные в путеводителях, а также фотографические почтовые открытки конца XIX - начала XX в. Теоретико-методологическим основанием исследования являются представление о средствах коммуникации как сообщении и структурно-семиотическое понимание культурного кода. Почтовые открытки и путеводители рассматриваются в качестве влиятельных кодировщиков пространства, которые представляют образ Урала в соответствии со своими коммуникативными установками. Туристическая направленность видовых фотографий приводит к отбору пространственных доминант, соответствующих статусу достопримечательности. Завершается утверждение Чусовой в качестве главной реки Урала. Происходит смещение интереса в сторону Южного Урала, поскольку здесь располагаются самые эффектные горные пейзажи. Доминантой Уральских гор становится гора Таганай, которая венчает группу высоких хребтов в районе Златоуста. Горнозаводское производство представлено в качестве предмета туристической этнографии. Особый интерес связан с мифами и легендами региона, а также историческими сюжетами, которые обладают качествами аттрактивного повествования. Постоянным ракурсом изображения становится вид сверху, что подчеркивает крутизну и масштабность пространства. Массовый характер авторства и интенсивность распространения фотографических видов Урала приводят к новому открытию уральского пространства.

Образ урала, травелог, путеводитель, почтовая открытка, визуальные доминанты, фотография, достопримечательность

Короткий адрес: https://sciup.org/147241911

IDR: 147241911 | УДК: [821.161.1:070.15]"18-1917" | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-3-84-95

Текст научной статьи Визуальные доминанты Урала в фотографических изображениях конца XIX - начала XX века (по материалам путеводителей и почтовых открыток)

Обращение к фотографическим изображениям Урала конца XIX – начала XX в. связано с обоснованием особой роли фотографии в процессе формирования образа уральского пространства. Благодаря массовому развитию фотографического производства и новым способам распространения фотографии на рубеже веков происходит настоящее визуальное открытие российских территорий. Агентами этого открытия становятся видовые почтовые открытки и путеводители. Фотографии, представленные ими, меняют восприятие пространства. До этого времени главным источником формирования пространственных представлений о большинстве российских регионов являлись вербальные тексты – научные, публицистические и литературные. Фотография впервые совместила существующие представления с реальными географическими видами. В этом процессе происходит смещение и уточнение пространственных значений, что в силу масштабности явления не могло не сказаться на дальнейшем развитии геокультурных образов российских территорий.

Исследования визуального образа пространства представлены сегодня в разных областях знания и формируют несколько актуальных направлений. Социологи городского пространства изучают визуальные репрезентации города как культурного конструкта [Головнёва, Марти-шина 2021]. Представительная группа работ в социологии и теории архитектуры связана с изучением визуальной среды города и ее влияния на жизнь горожан [Филоненко, Штомпель, Штом-пель 2020]. С социологическими исследованиями пространственных представлений пересекаются труды психологов, которые рассматривают визуальные образы в качестве когнитивноаффективного компонента городской идентичности [Голубь, Тимофеева, Озерина 2019]. Основным методологическим ориентиром для социологов и психологов при этом становятся ментальные карты К. Линча [Линч 1982]. Гуманитарные географы рассматривают визуальные элементы пространства в структуре геокультур-ного бренда [Замятин 2020]. Культурологи и историки искусства сочетают анализ перцептивных и творческих аспектов визуального образа [Горелова 2019]. Визуальные элементы локальных текстов культуры изучаются в работах филологов [Павлова, Романова 2022]. Можно выделить целую группу исследований, которые связаны с изучением образа города в презентационных фотографиях и почтовых открытках. Многие из них поднимают проблемы конструирования образа пространства [Бушмаков, Бушмакова 2016; Гри-бер, 2011]. Отмечая обширность феномена «ви- зуальный образ территории» и подходов, которые сформировались в сфере его изучения, сосредоточимся на историко-культурных и коммуникативных аспектах функционирования визуальных репрезентаций пространства: благодаря каким культурным феноменам территория обретала свой визуальный образ и какие значения этих репрезентаций легли в основу ее геокуль-турного кода.

В этом отношении наше исследование опирается на теорию локального текста, которая «обучает умению видеть за разными текстами <…> некий единый текст, ориентирует на анализ под углом зрения единства» [Топоров 2003: 84]. Под визуальными доминантами пространства понимаются повторяющиеся в разных изобразительных жанрах, будь то рисунок, картина, фотография, открытка, фильм и т. д., географические образы, которые фиксируют основные символические значения территории. Визуальные доминанты направляют внимание аудитории, играя роль кодировщиков пространства. Опираясь на бар-товское понимание культурного кода, можно сказать, что визуальные доминанты отсылают к «сверхтекстовой организации значений, которая навязывает представление об определенной структуре», «подспудно объединяющей внешне разрозненные поверхностные элементы текста и позволяющей фокусировать их смысл» [Барт 1989: 455, 457]. В качестве такой «сверхтекстовой организации» выступает образ Урала, который складывался в культурном сознании благодаря фотографии как новому изобразительному жанру и влиятельному средству коммуникации. Представленные в путеводителях и почтовых открытках фотографические изображения рассматриваются в качестве «визуальных нарративов» регионального текста, которые, с одной стороны, фиксируют устойчивые сюжеты и символические коды территориальной идентичности [Головнева 2018: 241], с другой – в силу своего массового распространения оказывают большое влияние на их формирование.

Другим базовым основанием исследования служит представление о внутренних связях между средством коммуникации, понимаемым вслед за М. Маклюэном как сообщение [Маклюэн 2003], и образом созданного им пространства. Эта связь проявляется в конфигурации пространственных образов: их семантике и поэтике. При этом будут учитываться не только структурные особенности фотографического изображения, но и характер бытования фотографий. Туристические установки, определяющие функционирование путеводителей и почтовых открыток, задают основные содержательные и стилистические координаты представленного в них образа Урала.

До появления фотографии визуальные репрезентации Урала носили несистемный и достаточно ограниченный характер: это были рисунки в отдельных путевых отчетах1 и редкие показы уральских видов на академических выставках Москвы и Санкт-Петербурга2.

Первый серьезный выход уральской темы в общероссийский художественный контекст был связан с творчеством А. К. Денисова-Уральского и совпал с массовым распространением видовой фотографии. В конце 1890-х гг. художник активно участвовал в столичных выставках, представляя свои акварельные и живописные работы по уральским сюжетам. Картины и камнерезные изделия уральского художника были с успехом представлены на Всемирных выставках в Сент-Луисе (1897) и Париже (1900). Следом состоялась череда персональных выставок на Урале и в обеих столицах. Поселившись в Петербурге и открыв здесь художественную камнерезную мастерскую, Денисов-Уральский сделал Урал главной темой своего творчества, оказав большое влияние на формирование образа уральского пространства в художественном сознании этого времени.

Однако влияние фотографий, в силу их массового распространения в разных сферах деятельности, носило по-настоящему революционный характер. Чтобы понять масштаб этого влияния, посмотрим, каким образом проходило распространение фотографических видов Урала на рубеже XIX–XX вв.

Самым влиятельным каналом распространения фотографических видов Урала становятся документальные, т. е. созданные на основе фотографических изображений, почтовые открытки, получившие массовое распространение начиная с 90-х гг. XIX в. Печать и продажа открыток оказывается прибыльным бизнесом. В рекламном объявлении киевского издательства «Новь» в 1916 г. говорилось: «Если Вы до сего времени не практиковали в своем магазине продажи художественных открытых писем, то не упустите настоящего благоприятного момента для использования этой отрасли оборота» (Ярцева). Изданием и продажей открыток занимались не только фотоателье и типографии, но и магазины и предприниматели, которые были связаны с книжной, музыкальной и сувенирной торговлей, в том числе крупные пароходства. В Перми, например, самыми крупными издателями открыток были фотограф-любитель Н. И. Аммосов (с 1910 по 1916 г. – 16 серий), сын владельца книжного магазина И. Ю. Пиотровского, музыкальный мага- зин А. В. Синакевича, типографии П. Ф. Каменского и Е. И. Заозерского, аптекарский магазин Д. Г. Сандлер, провизор Т. И. Овчинников, писчебумажный магазин Г. М. Никитина.

Пионером и бесспорным лидером уральской видовой фотографии считается екатеринбургский фотограф В. Л. Метенков, организовавший выпуск нескольких общих серий с названиями «Урал», «На Урале», а также серии, посвященные отдельным регионам и городам Урала, например серия «Южный Урал». Точное количество изданий и открыток В. Л. Метенкова до сих пор не установлено. Известный коллекционер открыток С. Н. Тагрин писал, что последним известным номером считается 725-й – это открытка «Южный Урал. Гора Кыртаж (Курташ. – прим. Е. В .) в 12 верстах от Белорецка» (Тагрин 1978).

Если фотоальбомы с видами городов оставались достаточно дорогостоящим и штучным товаром (такие фотоальбомы собирались в московских фотоателье еще с 1860-х гг.), то почтовые открытки оказались удобным и демократичным по стоимости форматом распространения видовых фотографий. Благодаря им произошла целая географическая революция – впервые массовому зрителю оказались доступны изображения самых отдаленных уголков страны. Продажи открыток сосредоточились в транспортных узлах и туристических центрах регионов, поддерживая развитие массового туризма в России. Например, только о Перми «Контрагентством Суворина и Ко», монополизировавшим торговлю в книжных и газетных киосках на железнодорожных стациях, в течение 1913–1917 гг. было издано 7 больших серий.

Другим влиятельным каналом распространения уральских фотографий служили региональные путеводители. Путеводители – это еще один жанр массовой культуры, который испытал подъем на рубеже столетий. На Урале одним только журналистом В. А. Весновским с 1899 о 1926 г. было подготовлено к изданию более десяти разных путеводителей: Путеводитель по Уралу, 1899; Спутник туриста по Уралу. Путеводитель по курортам Урала, 1902; Иллюстрированный путеводитель по Уралу, 1904; Весь Екатеринбург: справочник-ежегодник: с планом города Екатеринбурга, 1903; Весь Челябинск и его окрестности: карманный справочник, 1909; Путеводитель по Западно-Уральской железной дороге, 1912; Минеральные источники в Пермской губернии. Пермь, 1913 и др. Начиная с самого первого издания фотография служила обязательной принадлежностью уральских путеводителей.

Известный исследователь российских бедекеров этого времени И. И. Руцинская отмечает, что путеводители, «написанные местными авторами и изданные местными издателями, можно рассматривать как яркую форму региональной са-мопрезентации» [Руцинская 2018: 133]. В этом контексте иллюстративный ряд бедекера, чаще всего представленный видовыми фотографиями, вносил свои акценты в создаваемый образ уральского пространства, выделяя изображенные локусы как доминирующие.

Говоря о роли видовых фотографий в процессе формирования образа регионального пространства, нельзя не сказать об издательских проектах Русского географического общества, связанных с популяризацией систематических сведений о регионах Российской империи. Это прежде всего издание «Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении», подготовленное в 1870-х гг. и выходившее отдельными томами с 1881 по 1901 гг. Издание состоит из 19 книг, которые содержат 220 отдельных очерков и около 4000 иллюстраций, в том числе фотографий. Урал представлен во второй части восьмого тома, который включает более 300 страниц и 161 рисунок. Идея проекта была связана с совмещением научных и презентационных задач, поэтому описание российских регионов строится в опоре на живые очерковые жанры, в том числе путевые очерки, что позволяет создать эмоционально-насыщенный образ пространства. «От души желаем, чтобы наш труд и других русских людей побудил поближе ознакомиться с Россией и потрудиться на ее пользу, благо и процветание в будущем», – так определяет практическую цель издания его главный вдохновитель М. О. Вольф (Живописная Россия 1878: VII).

Второй подобного рода обобщающий проект – «Россия. Полное географическое описание нашего отечества: настольная и дорожная книга для русских людей», выходивший с 1899 по 1914 г. под общим руководством П. П. Семёнова-Тян-Шанского. Все книги этого издания были богато иллюстрированы, при этом основой визуального ряда послужили фотографии. Уралу посвящен 5-й том издания, который вышел в 1914 г.

Обобщающим этапом формирования фотографического образа дореволюционного Урала можно считать уральский цикл фотографий С. М. Прокудина-Горского, сделанных им в ходе специальных фотоэкспедиций на Урал в 1909, 1910 и 1912 гг., – всего 450 черно-белых и цветных фотографий. Многие из них послужили основой для почтовых открыток. Кроме того, С. М. Прокудин-Горский вел большую просветительскую деятельность, представляя свои фото- графии на публичных выступлениях. Профессиональный взгляд и просветительская установка Прокудина-Горского позволили соединить в этом цикле планомерный отбор локаций для съемки с пониманием визуальной аттрактивно-сти объектов, что способствовало созданию целостного и эстетически выверенного образа уральского пространства.

Перечисленные источники – почтовая открытка, фотографические иллюстрации в путеводителях и географических очерках, а также авторский цикл С. М. Прокудина-Горского, на наш взгляд, репрезентативно отражают те процессы визуального кодирования уральского пространства, которые происходят в массовом сознании благодаря фотографии.

Учитывая ярко выраженную презентационную направленность путеводителей и видовых открыток, можно сказать, что главным механизмом формирования образа Урала служит конструирование достопримечательностей. В процессе фотографирования и распространения фотоизображений с туристическими и сувенирными целями происходит направленный отбор пространственных доминант, соответствующих статусу достопримечательности: они обязаны поразить воображение, оказать эмоциональное воздействие, сформировать желание увидеть своими глазами.

При этом визуальная кодировка пространства происходит на основе сложившихся в общекультурном сознании символических представлений об Урале. В ходе анализа визуальные доминанты фотографического образа Урала будут рассмотрены с учетом их взаимодействия с теми значениями, которые сформировались в предыдущей культурной традиции, прежде всего в уральской путевой очеркистике [История литературы Урала 2020] и художественной прозе Д. Н. Мамина-Сибиряка [Абашев 2009].

Для группировки полученных результатов воспользуемся классификацией видовых фотографий, которую применяют для анализа туристических фотоизображений: природные пейзажи и антропогенные ландшафты; люди, занятые повседневными делами; мемориалы и архитектурные сооружения (здания, инфраструктурные сооружения и т.д.) [Olson, McAlexander, Roberts 1986]. Во всех намеченных группах можно выделить повторяющиеся визуальные образы, или визуальные доминанты.

В группе природных ландшафтов повторяется сочетание горной и речной стихии. При этом заметен акцент на скалистых берегах уральских рек, что позволяет создать эффектный визуальный образ (рис. 1).

Рис. 1. С. М. Прокудин-Горский.

Камень «Красный». Река Чусовая. 1912 г.3 Fig. 1. The stone ‘Red’. Chusovaya River. 1912, by S. M. Prokudin-Gorsky

Среди изображений скально-речного сюжета заметна активность чусовских фотографий. Камни на реке Чусовой становятся постоянным объектом съемки. Фотография реализует ожидание Д. Н. Мамина-Сибиряка, который, критикуя уральские картины П. П. Верещагина за отсутствие в них подлинного Урала4, писал: «Впрочем профессор не затруднил бы себя поездкою в горы; а в лучшем месте реки Чусовой, где она течет среди великолепных скал и утесов, именно между Межевой Уткой и Кыновским заводом он и совсем не был. Таким образом, Урал еще ждет своего художника, который воспроизведет на полотне его оригинальные, полные своеобразной прелести и суровой поэзии красоты…» (очерк «От Урала до Москвы», Русские ведомости, 1881–1882 гг.) (Мамин-Сибиряк 1955: 267–286). Благодаря фотографии река Чусовая заняла прочное место в уральском пейзаже. С уверенностью можно сказать, что видовая фотография послужила решающим фактором в процессе развития массового туризма на Чусовой.

Речные пейзажи часто дополняются видами пароходов, что подчеркивает деловой и динамичный характер пространства (рис. 2).

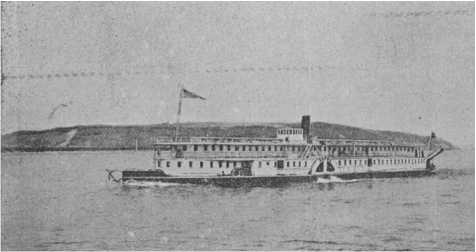

В горных видах преобладает установка на скалистые острые вершины, которые раньше не могли считаться репрезентативным символом Урала. Средний Урал, который представлял уральское пространство в силу сложившейся литературной традиции5, не мог похвастаться высокими горами. На рубеже веков в связи с развитием транспортного сообщения и туризма Южный Урал, где располагаются самые крутые вершины уральского хребта, попадает в фокус внимания. В горном уральском пейзаже на первый план выдвигается гора Таганай, расположенная около Златоуста. У В. Л. Метенкова, например, в серии «Южный Урал» Таганаю посвящено не менее 10 разных кадров. Иллюстрированный путеводитель В. А. Весновского открывается фотографией Таганая, привлекая туристов красотой и крутизной горных видов Урала. До этого времени Таганайский хребет, не связанный с горными уральскими промыслами, не входил в число обязательных для знакомства с уральским пространством мест. Развитие массового туризма, нацеленного на яркие визуальные впечатления, сделало Таганай одной из главных природных достопримечательностей Урала (рис. 3).

Рис. 2. Камский пароход. Фотография в путеводителе В. А. Весновского «Иллюстрированный путеводитель по Уралу». 1904 (Весновский 1904: 68)

Fig. 2. A steamship on the Kama River. A photograph from the guidebook by V. A. Vesnovsky An Illustrated Guide to the Urals . 1904

Рис. 3. В. Л. Метенков. Общий вид Малого Таганая и Откликного гребня. Почтовая открытка. 19036 Fig. 3. A view of Mount Malyy Taganay and the Otkliknyy Ridge. Postcard. 1903, by V. L. Metenkov

При выборе природных видов ставка делается не только на красоту, но и на экзотику и таинственность места. Путеводитель В. А. Веснов-ского, например, включает фотографию Чертова городища, овеянного легендами о языческих капищах. Многочисленные фотографии Чертова городища, как одной из самых популярных уральских достопримечательностей, представлены в почтовых открытках начала XX в. Не смог обойти вниманием это легендарное урочище и С. М. Прокудин-Горский.

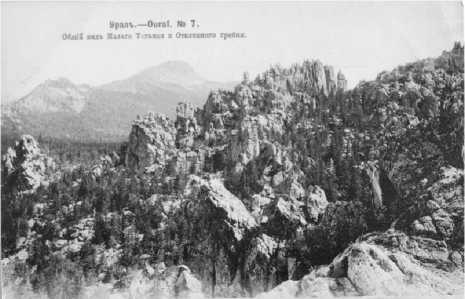

Среди антропогенных ландшафтов преобладают горнозаводские и железнодорожные виды. Характерные для документальной фотографии общие виды города нередко включают заводские сооружения (рис. 4). При этом завод оказывается на переднем плане, что подчеркивает его значимость в уральском пространстве.

Примечательно, что формирование устойчивого ракурса было зафиксировано в подписи к златоустовской панораме С. М. Прокудина-Горского: «Часть Златоуста. На первом плане завод» (рис. 5).

Рис. 4. Златоуст. Вид с восточной стороны. Почтовая открытка начала XX в.

Fig. 4. Zlatoust. A view from the east side.

A postcard from the early 20th century

Рис. 5. С. М. Прокудин-Горский. Часть Златоуста. На первом плане завод. Осень 1909 г.

Fig. 5. A view of a part of Zlatoust with the plant in the foreground. Autumn 1909, by S. M. Prokudin-Gorsky

Распространенным ракурсом в уральских видах, как антропогенных, так и природных, становится вид сверху, что связано с горным характером уральского рельефа (рис. 6). Этот ракурс закрепляет в представлениях об уральском пространстве значения крутизны и масштабности пространства. Представляется, что формирование этого ракурса во многом обусловлено общими особенностями туристической презентации места, в частности, популярностью такого элемента экскурсионного маршрута, как видовая площадка.

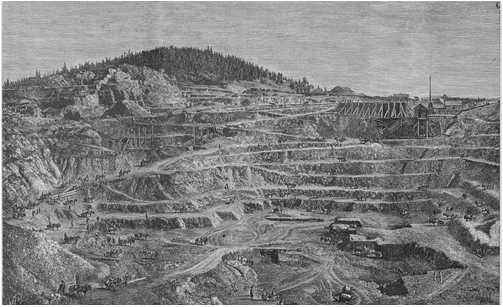

Другим распространенным сюжетом уральских видовых фотографий становится изображение открытых горных выработок. За счет высокого ракурса и панорамного охвата эти фотографии выразительно передают масштаб работ, а ступени карьера рождают ассоциации с античным амфитеатром – приглашающим к театральному зрелищу, центром которого становится горнодобывающее производство (рис. 7).

Рис. 6. Урал. Скала близ станции Миньяр.

1914 г. Почтовая открытка

Fig. 6. The Ural Mountains. A rock formation near the Minyar station. A postcard from 1914

Рис. 7. Магнитная гора Высокая. Разработка горы Высокой, Нижне-Тагильский участок. Большая яма.

Гравюра с фотографии в уральском томе «Живописной России» (Живописная Россия 1901: 193) Fig. 7. Magnetic Mountain Vysokaya. Development of Vysokaya Mountain, Nizhny Tagil area. A large pit. An engraving from a photograph in the Ural volume of The Picturesque Russia

Ассоциативный ряд, связанный с театральными мотивами, способствует символизации пространства, подчеркивая значимость горнозаводских локусов в геопоэтическом ландшафте Урала.

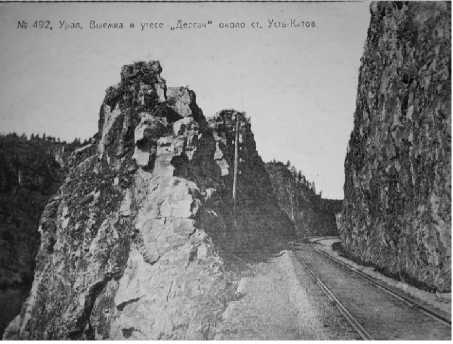

Представляя устойчивые сюжеты антропогенного ландшафта, нельзя не назвать динамичные фотоизображения железнодорожных выемок (рис. 8). Эти фотографии подчеркивают глубину и искривленность уральского пространства, а также поддерживают образ делового, горнозаводского Урала. Для туриста эти виды выполняют своего рода рекламную функцию – потенциальный путешественник понимает, что впечатления начнутся уже во время пути к месту назначения.

Рис. 8. Урал. Выемка в утесе Дергач около станции Усть-Катав. Почтовая открытка начала XX в.

Fig. 8. The Ural Mountains. A quarry in the Dergach cliff near the Ust-Katav station. A postcard from the early 20th century

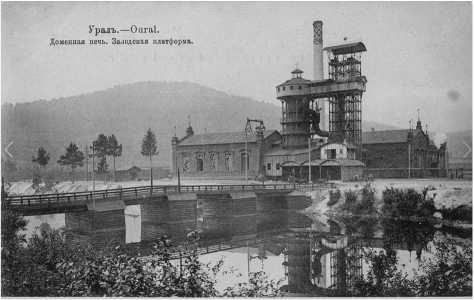

Композиционные возможности фотографии и правильно выбранный ракурс позволяют объединить ключевые значения уральского пространства в одном кадре. На фотографии В. Л. Метенкова «Доменная печь. Заводская платформа» (рис. 9) соединяются ведущие доминанты природного и антропогенного ландшафтов: гора, покрытая сосновым лесом; река, которая необходима для производственных процессов; завод, возносящийся трубами выше окрестных гор, а благодаря своему отражению в воде как будто уходящий в земные недра.

Подобные кадры нередко встречаются в уральском цикле С. М. Прокудина-Горского. В качестве выразительного примера можно вспомнить об одном из самых известных уральских кадров фотографа – Общий вид на г. Пермь с Городских горок (1909).

Люди на уральских фотографиях чаще всего представлены в процессе производства, характерного для местной жизни. Это портретные и репортажные фотографии рабочих на металло-делательных заводах, соляных и горных работах, золотых приисках, в камнерезных мастерских. Фотография пытается передать особенности этой необычной для центральных российских регионов деятельности, и здесь этнографический интерес подчас соседствует с экзотическим впечатлением.

Рис. 9. В. Л. Метенков. Доменная печь.

Заводская платформа. 1904. Почтовая открытка Fig. 9. A blast furnace. A factory platform.

1904, by V. L. Metenkov. Postcard

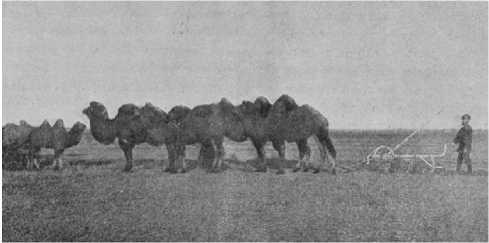

Экзотика как эффективный инструмент привлечения внимания туриста активно используется в фотографических иллюстрациях. «Живописная Россия», например, не упустила случая показать верблюдов во время весенней пахоты (рис. 10).

Рис. 10. Пахота на верблюдах в Оренбургской губернии (Живописная Россия 1901: 139) Fig. 10. Plowing with the use of camels in the Orenburg province

Среди многочисленных изображений мемориалов выделим те, которые чаще других повторяются при тиражировании. Это прежде всего пограничные знаки Европа-Азия, вошедшие в число самых узнаваемых уральских достопримечательностей. Подчеркивая пограничный характер Урала, туристические фотографии снимают при этом негативные коннотации соседства с «диким полем», которые раньше присутствовали в образе уральского пространства. Сейчас погранич-ность репрезентирована в качестве яркого впечатления, аттракциона, места для фотосессии.

Среди уральских мемориалов особым вниманием пользовался памятник вогулу Чумпину на горе Благодать. Памятник оказался фокусной точкой, вокруг которой выстраивался нарратив о русской колонизации Урала. Легенда о вогуле, показавшем русским богатства горы и убитым за это своими соплеменниками, служила эмоциональному включению зрителя в историю и одновременно расставляла правильные с политической точки зрения смысловые акценты.

В группе фотографических изображений уральской архитектуры, помимо традиционных для видовых фотографий рубежа веков церквей, присутственных учреждений, зданий театров, заметна активность горнозаводской и железнодорожной тем. Если одни заводские виды обусловлены впечатлениями масштабности и визуальной значимости, другие отсылают к истории и мифологии Урала, поддерживая общую установку видовых фотографий на привлечение туристического внимания. Так, массовая фотография начала века завершает формирование образа-символа Невьянской башни, которая связана с легендой о том, как Акинфий Демидов организовал в ее подвалах чеканку фальшивых серебряных монет. Наклонный силуэт усилил визуальную привлекательность башни, что способствовало активному тиражированию ее изображений.

Железная дорога на Урале играла роль стратегической транспортной артерии, связывающей его с центральной Россией и Сибирью. Транзитные значения уральского пространства нашли свое воплощение не только в динамичных образах крутых поворотов и туннелей в горах, но и в изящной архитектуре уральских вокзалов и станций, ставших яркими акцентами в суровом уральском ландшафте (рис. 11).

Рис. 11. Екатеринбург. Вокзал железной дороги.

Почтовая открытка начала XX в.

Fig. 11. Yekaterinburg railway station.

A postcard from the early 20th century

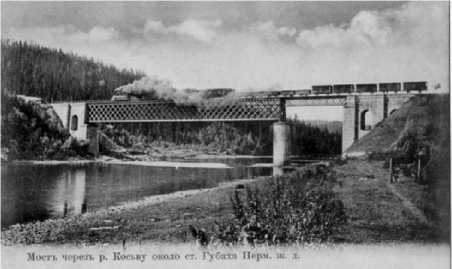

Ажурную легкость железнодорожной архитектуры поддерживают изображения многочисленных уральских мостов. Мосты на Урале отличались высотой и сложными конструкциями, поскольку возводились нередко в горной местности над быстрыми реками с обрывистыми берегами (рис. 12).

Рис. 12. Мост через р. Косьву около станции Губаха Пермской ж. д. Почтовая открытка начала XX в.

Fig. 12. A bridge over the Kosva River near the Gubakha station on the Perm Railway.

A postcard from the early 20th century

Железнодорожные видовые фотографии представляют Урал современным деловым пространством, акцентируя внимание не на проблемах, с которыми столкнулась горнозаводская промышленность Урала во второй половине XIX в. [Фомичева 2008], а на технологических достижениях. Отмечая парадный характер туристических фотографий и выборочность взгляда, нельзя не признать, что они зафиксировали важные для уральского индустриального ландшафта образы. Не случайно, железная дорога заслужила редкую для уральских впечатлений похвалу А. П. Чехова: «Уральская дорога везет хорошо. <…> хотя и приходится переваливать через Уральские горы. Это объясняется изобилием здесь деловых людей, заводов, приисков и проч., для которых время дорого» (Чеховым. 29 апреля 1890 г.) (Чехов 1976: 71).

В целом первые фотографические изображения Урала во многом становятся визуализацией устойчивых представлений об уральском пространстве, которые сложились в русской культуре благодаря литературным и публицистическим произведениям. Урал предстает как самобытный горнозаводский край, славный своими большими заводами, сильными реками, текущими среди густых лесов и скалистых берегов, живописными горами, которые резко отличают уральский ландшафт от привычного среднерусского пейзажа.

Однако необходимо отметить, что фотографический образ не только воспроизводит устоявшиеся образы и смыслы. Природа фотографического кадра, а также туристическая направленность сферы бытования видовых фотографий по-новому выстраивает символические локусы и сюжеты, меняя акценты в общей палитре смыс- лов. Благодаря масштабности влияния фотографические изображения Урала закрепляют эти изменения в образе уральского пространства.

Установка на туристический интерес делает уральское пространство не только более выразительным в визуальном и эмоциональном отношении. Важной миссией фотографических изображений становится более широкий и подробный, чем в прежних вербальных репрезентациях, охват уральского пространства. Усиливая друг друга, эти процессы приводят к изменению символических значений отдельных районов и региона в целом. Фотография завершает начатое в путевой очеркистике Д. Н. Мамина-Сибиряка утверждение Чусовой в качестве главной реки Урала. Заметно смещение интереса в сторону Южного Урала – здесь располагаются самые эффектные горные пейзажи. Фотография вновь подогревает интерес к уральской горной промышленности, которая переживает в конце XIX в. глубокий кризис. Фотография делает горную промышленность предметом туристической этнографии. Выделяются разного рода странные и экзотические локусы, овеянные местными легендами и преданиями, вроде Чертова городища, памятника вогулу или Невьянской башни, что усиливает значения загадочности и необычности пространства. Использование съемки с высокой точки, связанное с феноменом видовых площадок, поднимает взгляд наблюдателя и заставляет воспринимать окружающий ландшафт как масштабное и динамичное пространство. Фотография не только иллюстрировала, но и оценивала пространство изображения, предлагая увидеть его сквозь призму визуально эффектных и символически значимых образов.

Примечания

-

1 Так, в «Живописном путешествии от Москвы до китайской границы» Андрея Мартынова (СПб.: Типография Александра Плюшара, 1819) было представлено только два уральских вида в жанре офорта. Более развернутая серия зарисовок Урала появилась в «Путешествии по Сибири и прилегающим к ней странам Центральной Азии, по описаниям Т. У. Аткинсона, А. Т. фон-Миддендорфа, Г. Радде и др.», вышедшем в 1865 г. Уральские дневники В. А. Жуковского, сопровождавшиеся авторскими карандашными рисунками, были опубликованы только в начале XX в.

-

2 Выставка В. Е. Раева в Академии художеств в 1838 г. включила несколько картин, созданных во время поездки на Урал. Первая большая серия уральских пейзажей, выполненная П. П. Верещагиным по заказу УГЖД, была представлена в Петербурге в 1870-х гг. Пейзажи Михайловско-

го завода под Осой представлены на картинах А. А. Сведомского, выставлявшихся в 1880– 1890-х гг.

-

3 Фотографии С. М. Прокудина-Горского здесь и далее воспроизводятся по материалам сайта «Открытый исследовательский проект “Наследие С. М. Прокудина-Горского”». URL: http://prokudin-gorskiy.ru/

-

4 На самом деле, П. П. Верещагин создал в конце 1870-х целую серию картин, посвященных чусовским камням: Камень Писаный, Камень Мултык, Камень Красный, Камень Высокий и др. Правда, уральские виды оказались под сильным влиянием общих канонов, которых придерживался художник, поэтому потеряли свою специфику.

-

5 Образ уральского пространства, как и большинства других отдаленных регионов страны, складывался в многочисленных путевых очерках. В связи с этим пространство описания напрямую зависело от транспортных магистралей. Сибирский тракт и первые железнодорожные ветки, связавшие Урал с центральной Россией и Сибирью, проходили по Среднему Уралу. Заметим, что и первый художественный образ Урала был создан преданным екатеринбургскому Зауралью Д. Н. Маминым-Сибиряком.

-

6 Изображения почтовых карточек воспроизводятся по открытым источникам.

Список литературы Визуальные доминанты Урала в фотографических изображениях конца XIX - начала XX века (по материалам путеводителей и почтовых открыток)

- Абашев В. В. Д. Н. Мамин-Сибиряк: У истоков геопоэтики Урала // Уральский исторический вестник. 2009. № 1(22). С. 51-59.

- Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс. 1989. 616 с.

- Бушмаков А. В., БушмаковаЮ. В. Презентация города на почтовых открытках на примере Перми ХХ в. // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. 2016. № 3(23). С. 192-208.

- Головнева Е. В. Конструирование региональной идентичности в современной культуре: на материале Сибирского региона: дис. ... д-ра фи-лос. наук. Екатеринбург, 2018. 340 с.

- Головнёва Е. В., Мартишина Н. И. Владивосток в видовых открытках из коллекции Б. В. Августовского // Urbis et Orbis. Микроистория и семиотика города. 2021. № 1. С. 91-105. doi 10.34680/urbis-2021-1-91-105

- Голубь О. С., Тимофеева Т. С., Озерина А. А., Визуальный образ города как когнитивно-аффективный городской идентичности // Форум. Серия: Гуманитарные и экономические науки. 2019. № 1(18). С. 99-103.

- Горелова Ю. Р. Образ города в восприятии горожан. М.: Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 2019. 154 с.

- Грибер Ю. А. Многоцветная открытка как источник изучения колористики города начала XX века // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2011. № 6(3). С. 68-72.

- Замятин Д. Н. Геокультурный брендинг городов и территорий: от теории к практике: книга для тех, кто хочет проектировать и творить другие пространства. СПб.: Алетейя, 2020. 668 с.

- История литературы Урала. XIX век: в 2 кн. / В. В. Абашев, И. А. Айзикова, К. В. Анисимов [и др.]; гл. ред. Е. К. Созина; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т истории и археологии. М.: ЯСК, 2020. Кн. 1. 663 с.

- Линч К. Образ города / пер. с англ. В. Л. Гла-зычева; под ред. А. В. Иконникова. М., 1982. 328 с.

- Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М.; Жуковский: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2003. 464 с.

- Павлова Л. В., Романова И. В. «Цветная» составляющая частотного словаря «армянского текста» // Litera. 2022. № 12. С. 20-32. doi 10.25136/ 2409-8698.2022.12.39276.

- Руцинская И. И. Урал в региональных путеводителях второй половины XIX - начала XX века // Язык. Культура. Перевод. Коммуникация: сб. науч. тр. М.: КДУ: Университетская книга, 2018. Вып. 2. С. 133-135.

- Топоров В. Н. Петербургский текст русской литературы: Избранные труды. СПб.: Искусство-СПБ, 2003. 616 с.

- Филоненко В. И., Штомпель Л. А., Штом-пель О. М. Оценка городской визуальной среды жителями южно-российских городов // Социологические исследования. 2020. № 7. C. 155-159. doi 10.31857/S013216250010022-7

- Фомичева Т. С. Проблемы состояния казенной горнозаводской промышленности Урала в конце XIX века в оценках современников // Вестник ЧелГУ. 2008. № 24. C. 41-52.

- Olson J., McAlexander J., Roberts S. The impact of the visual content of advertisements upon the perceived vacation experience // Tourism Services Marketing: Advances in Theory and Practice. Proceedings of the Special Conference on Tourism Services Marketing / by ed. W. J. Benoy, L. Moutinho, I. Vernon. Cleveland, OH: Cleveland State University, 1986. P.260-269.