Вязкоупругие свойства модифицированного политетрафторэтилена

Автор: Ревина И.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 3 (48), 2014 года.

Бесплатный доступ

Исследовано влияние γ-облучения на вязкоупругие свойства полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. Анализируются причины, вызвавшие изменение вязкоупругих свойств.

Облучение, вязкоупругие свойства, структура, политетрафторэтилен

Короткий адрес: https://sciup.org/142142880

IDR: 142142880 | УДК: 678.742:

Текст научной статьи Вязкоупругие свойства модифицированного политетрафторэтилена

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) получил широкое применение в узлах трения машин благодаря уникальному комплексу физико-механических, химических и триботехнических свойств. Более высокие эксплуатационные свойства могут быть получены при использовании полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе ПТФЭ. Такие материалы применяются для изготовления подшипников скольжения, торцевых уплотнителей, сепараторов шарикоподшипников, направляющих втулок и т.п. Однако дальнейший прогресс в улучшении свойств ПКМ можно связать с использованием методов модификации, которые позволяют «использовать внутренние резервы» материалов и регулировать их структуру на всех уровнях ее организации.

Одним из наиболее интересных методов физической модификации с целью изменения структуры и триботехнических свойств ПКМ является обработка радиационным облучением. Ранее в работе [1] было показано повышение износостойкости радиационно модифицированных композиционных материалов на основе ПТФЭ в 1,5 2,5 раза в зависимости от состава.

Одной из особенностей полимерных материалов являются их резко выраженные вязкоупругие свойства [2], что приводит к специфической связи между напряжением и деформацией. Напряжение σ обычно сдвинуто по фазе относительно результирующей деформации ε на угол δ (0< δ <π/2). Твердое тело [3], в том числе и полимер, представляет собой систему, состоящую из различных типов структурных элементов (атомов, молекул, молекулярных групп и сегментов и т.д.). Каждый тип структуры представляет собой подсистему, которая отличается как тепловой подвижностью структурных элементов, так и временем жизни в случае наличия более сложных структурных элементов, что и приводит к набору различных релаксационных переходов, образующих в совокупности дискретный спектр времен релаксации. Таким образом, релаксационные явления в полимерах тесно связаны с особенностями структуры, различной степенью ее организованности, а величина энергии активации характеризует степень упорядоченности структуры. Поэтому вязкоупругие свойства полимерных материалов являются чувствительными к изменениям, происходящим при радиационном модифицировании. В то же время вязкоупругие свойства определяют процессы, происходящие в триботехнических системах.

Известно, что для всех полимеров вне зависимости от их конкретной структуры наблюдаются три фундаментальных релаксационных процесса: в, а, л, [4]. Им соответствуют три формы молекулярной подвижности, т.е. три подсистемы; β -процесс связан с подвижностью полимерных цепей (мелкомасштабное движение цепей), α -процесс связан с сегментарной подвижностью, т.е. с квазинезависимым движением участков полимерных цепей. Кроме того, наблюдаются медленные физические λ -процессы релаксации, связанные с подвижностью (временем жизни) упорядоченных микрообластей (ассоциатов), состоящих из большого числа сегментов.

Цель работы

Исследование вязкоупругих свойств γ -облученных полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена.

Методика проведения исследований

Для изучения вязкоупругих свойств полимерных композиционных материалов в данной работе использовали метод свободных затухающих колебаний, реализуемый с помощью обратного вертикального крутильного маятника [5]. Экспериментальные измерения спектров внутреннего трения и определения динамического модуля сдвига осуществлялись на частоте 1 Гц в интервале температур 120 422 К. Основные погрешности измерений, определенных экспериментально величин составили: для динамического модуля сдвига не более 2%, а для тангенса угла механических потерь не более 6%. Спектр внутреннего трения был снят для полимерных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена Ф4К20 и Ф4УВ5ДМЗ в исходном состоянии и у- облученных дозой 10 3 Гр. Облучение осуществлялось на установке «Исследователь» (источник излучения 60Со).

Изучение структуры исследуемых ПКМ проводили методом рентгено-структурного анализа с помощью рентгеновского дифрактометра ДРОН-3. Съемку широкоугловых рентгенограмм осуществляли в интервале брэгговских углов отражения 2 =5° 96°. В интервале брэгговских углов отражения 50 300 сосредоточены сведения о структуре матрицы ПТФЭ (аморфное гало, обусловленное аморфной фазой и рефлекс при 180, вызванный наличием кристаллической фазы). Кристаллическая область характеризуется параметрами а = в гексагональной ячейки, степенью кристалличности х и размерами кристаллитов L . Аморфная область характеризуется межслоевым расстоянием С ам . . Рентгеновская относительная степень кристалличности определяли по методу, предложенному Метьюзом и Пейзом [6]. Размер кристаллитов в направлении, перпендикулярном оси цепи, определяли по полуширине кристаллического рефлекса по формуле Шеррера [7]. Параметры кристаллической ячейки и межслоевое расстояние определяли по положению центра тяжести соответствующих фаз.

Результаты исследований и их обсуждение

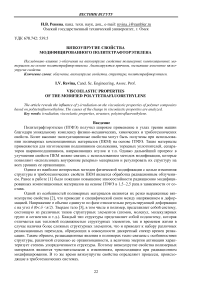

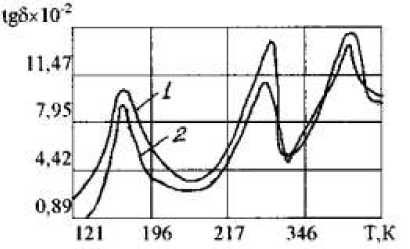

Спектр внутреннего трения для исследуемых материалов представлен на рисунках 1, 2. На спектрах внутреннего трения обнаружено три пика, которые имеют сходный характер для исходных и облученных ПКМ. Они соответствуют [2] -переходу, обусловленному сегментарной подвижностью в аморфных областях, фазовый переход первого рода и высокотемпературный релаксационный переход, который по современной классификации, относится к Л - переходу, связанному с флуктуацией локально ориентированных сегментов. Однако для облученных ПКМ высота и ширина пиков tg = f (T) имеют тенденцию к уменьшению.

Наибольший интерес представляет изучение -перехода, обусловленного стеклованием аморфной фазы. Следующий релаксационный переход проанализировать более затруднительно, так как происходит наложение двух максимумов максимума переориентации движения складок в кристаллитах и максимума, связанного с фазовыми структурными пе- реходами матрицы; -переход также связан с мультиплетностью. Поэтому эти релаксационные переходы в дальнейшем рассматриваться не будут [2, 5].

Рис. 1. Температурная зависимость тангенса угла механических потерь tgδ для Ф4К20: 1 – в исходном состоянии; 2 – модифицированный

Рис. 2. Температурная зависимость тангенса угла механических потерь tgδ для Ф4УВ5ДМ30: 1 – в исходном состоянии; 2 – модифицированный

В облученных ПКМ (рис. 1, 2) наблюдается уменьшение высоты -максимума, что обусловлено изменениями в надмолекулярной структуре ПКМ. Поэтому представляло интерес исследовать структуру материалов. Результаты рентгеноструктурных исследований ПКМ в исходном и радиационно модифицированном состояниях представлены в таблице 1, из которой следует, что у- облучение сопровождается повышением степени кристалличности, увеличением размеров кристаллитов, а также уменьшением межслоевого расстояния в аморфной фазе.

Таблица 1

Параметры структурной организации ПКМ на основе ПТФЭ

|

Параметры Материалы |

Степень кристалличности, χ, % |

Размер кристаллитов, L, A |

Параметры ячейки, a = b, A |

Межслоевое расстояние, С АМ , А |

|

Ф4К20 (исходный) |

45,0 |

647 |

5,66 |

16,56 |

|

Ф4К20 (модифицированный) |

51,3 |

700 |

5,66 |

15,85 |

|

Ф4УВ5ДМ30 (исходный) |

46,7 |

715 |

5,69 |

16,20 |

|

Ф4УВ5ДМ30 (модифицированный) |

55,0 |

773 |

5,69 |

15,79 |

В работах [8, 9] было показано, что с увеличением степени кристалличности -максимум ПТФЭ уменьшается на кривой tg = f(T). Обычно [5] если с увеличением степени кристалличности высота -пика на tg = f(T) возрастает, то полагают, что релаксационный максимум обусловлен процессами, происходящими в кристаллических областях (т.е. понижение межмолекулярного взаимодействия разупорядочением структуры). Если высота а-максимума на кривой tg = f(T) убывает с ростом степени кристалличности, то предполага- ется, что процесс происходит в аморфных областях (т.е. происходит некоторое упорядочение в расположении макромолекул, увеличивается межмолекулярное взаимодействие в полимерах в результате увеличения содержания упорядоченных кристаллических областей). В нашем случае уменьшение а- максимума обусловлено упорядочением аморфных областей. Эти выводы хорошо согласуются с результатами измерения межслоевого расстояния в аморфной фазе облученных ПКМ.

Для наполненных полимеров возможна мультиплетность (z-перехода, что обусловлено образованием межфазного слоя и связано с двумя уровнями организации аморфной структуры, т.е. с сегментальной подвижностью в матрице полимера (d) и в межфазном слое ( а1 ) [2]. Однако для исследуемых нами ПКМ в исходном и модифицированном состоянии дополнительный а- -переход не обнаружен, что, очевидно, обусловлено его близким расположением и малым количеством межфазного слоя в ПКМ. Все это не позволяет четко разрешить о-1 -переход.

Кроме того, обращает на себя внимание характерная асимметричность a-перехода при температуре меньшей температуры стеклования матрицы (Т < Т с ), что может быть следствием наложения нескольких релаксационных переходов. В полимерах рассматриваемого класса [2] при Т < Тс наблюдается вторичный релаксационный (3-переход, связанный с крутильной подвижностью С - С связей в пределах звена. Если крутильная подвижность связи С - С в цепи главных валентностей наблюдается в различных подсистемах, например, в аморфной и кристаллической фазах, то появляются группы -- переходов.

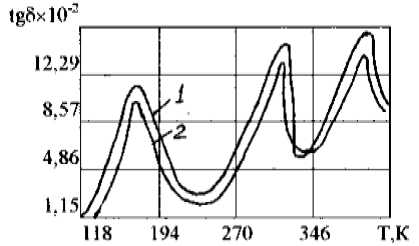

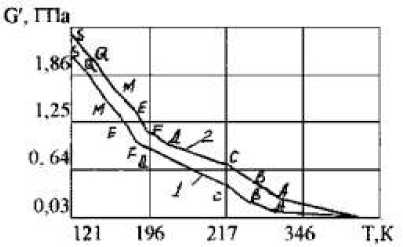

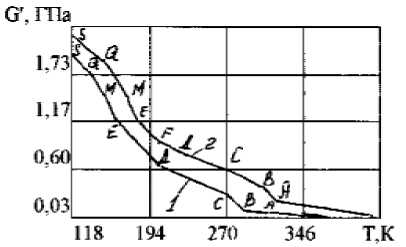

Динамический модуль сдвига (G`) является более чувствительным к релаксационным переходам в полимерах, чем тангенс угла механических потерь (tg ). Здесь каждому релаксационному переходу [5, 10] соответствует перелом в ходе плавной, почти линейной зависимости динамического модуля сдвига от температуры. Детальное исследование динамического модуля сдвига (рис. 3, 4) позволило обнаружить во всех ПКМ слабо выраженные дополнительные участки спада кривой (QМ и МЕ) с различными значениями температурных коэффициентов модуля сдвига АО'/АТ. Наличие данных участков подтверждает гипотезу о существовании в рассматриваемой температурной области, кроме ос-переходов, одного или нескольких релаксационных переходов (3-типа. Это может служить причиной асимметричности соответствующей сс-максимумом.

Кроме указанной особенности на зависимости G` = f (T) (рис. 3, 4) был обнаружен для у -облученных ПКМ еще один дополнительный перегиб FD. Точка F отсутствует в исходном Ф4УВ5ДМЗ, а в исходном Ф4К20 (рис. 4) слабо выражена. В облученных же ПКМ спад FD ярко выражен. Очевидно, наличие этого дополнительного спада связано с упорядочением межфазных областей. Так, известно, что кокс является структурно активным наполнителем, способствующим некоторому упорядочению межфазных областей. Радиационное модифицирование вызывает упорядочение структуры межфазного слоя.

Рис. 3. Температурная зависимость динамического модуля сдвига О’для Ф4К20: 1 - в исходном состоянии; 2 - модифицированный

Рис. 4. Температурная зависимость динамического модуля сдвига G’ для Ф4УВ5ДМ30: 1 – в исходном состоянии; 2 – модифицированный

В процессе радиационного модифицирования (103 Гр) возрастает динамический модуль сдвига (рис. 3, 4) ПКМ, что свидетельствует о возрастании упругости материалов и снижении количества «релаксаторов» вследствие упорядочения ПКМ на всех уровнях структурной организации. Это особенно важно для узлов трения, работающих в условиях динамических нагрузок.

Выводы

-

1. При радиационном модифицировании происходит образование упорядоченной структуры межфазного слоя в полимерных композиционных материалах, следствием чего является появление дополнительного спада на кривой G` = f (T).

-

2. Происходит некоторое упорядочение структуры аморфной фазы в объеме полимерной матрицы, следствием чего является уменьшение ОС-максимума.

-

3. Упорядочение структуры на всех уровнях (в межфазном слое и в объеме полимерной матрицы) при γ- облучении сопровождается повышением упругих свойств ПКМ, что позволяет увеличить надежность узлов трения, работающих в условиях динамических нагрузок.

-

6. Radiographical methods for study of polymer system / Ed. by U.C. Lipatov, V.V. Shilov, Yu.P. Ganza et al. Кiеv: Naukova Dumka, 1982. 296 p.

-

7 . Guinier А. Roentgenography in crystal. М.: Fizmatgiz, 1961. 640 p.

-

8. Mc. Crum N.G. She low temperature transition in polytetraftuoroethylene // Polimer Sci. 1959. – Vol. 27. – P. 555–559.

-

9. Mc. Crum N.G. An internal friction studi of polytetraftuoroethylene // Polimer Sci. 1959. – Vol. 34. – P. 351–369.

-

10. Perepechko I.I. Introduction to the physics of polymers. M.: Khimiya, 1978. – 312 р.