Вклад А. Е. Аболиной в организацию кафедры травматологии и ортопедии и подготовку профессиональных кадров (к 100‑летию со дня рождения)

Автор: Островский В. В., Гришин С. Е., Норкин И. А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Научные школы и памятные даты

Статья в выпуске: 3 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Ариадна Евгеньевна Аболина — организатор и первый заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Саратовского медицинского института, возглавлявшая ее 26 лет. В период руководства кафедрой А. Е. Аболиной получено первое в Саратовском медицинском институте авторское свидетельство на изобретение, выполнена одна из первых операций с наложением аппарата Илизарова, проведена первая в Саратове операция эндопротезирования тазобедренного сустава, снят первый в институте цветной учебный фильм, впервые применены полиэтиленовые транспортные шины

История медицины, история травматологии и ортопедии, Саратовский медицинский институт, А. Е. Аболина.

Короткий адрес: https://sciup.org/149138145

IDR: 149138145 | УДК: 616.001–617.3

Текст статьи Вклад А. Е. Аболиной в организацию кафедры травматологии и ортопедии и подготовку профессиональных кадров (к 100‑летию со дня рождения)

-

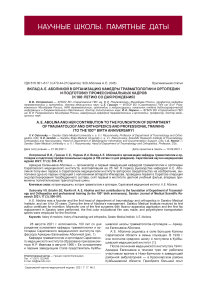

128 августа 2021 г. исполнилось 100 лет со дня рождения основателя кафедры травматологии и ортопедии Саратовского медицинского института профессора Ариадны Евгеньевны Аболиной (рис. 1).

Кафедра травматологии и ортопедии Саратовского медицинского института образована приказом ректора Н. Р. Иванова в августе 1966 г. Ее основателем и первым заведующим стала представитель Куйбы-

шевской школы травматологов-ортопедов — Ариадна Евгеньевна Аболина.

-

А. Е. Аболина родилась в селе Большие Копены Саратовской области в семье служащих. В 1939 г. она окончила среднюю школу и поступила в Куйбышевский медицинский институт [1].

После окончания медицинского института в 1944 г. Ариадна Евгеньевна в течение трех лет работала участковым врачом в Ново-Буянском и заведующей районной амбулаторией — в Красноярском районе Куйбышевской области. Приобретя большой опыт

Рис. 1. Ариадна Евгеньевна Аболина. Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной. Публикуется впервые практической работы, Ариадна Евгеньевна стремилась осуществить свою мечту — стать хирургом. В 1947 г. она была принята в ординатуру на кафедру госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института. Это был знаковый период в истории травматологии и ортопедии города: в 1947 г. ученик Р. Р. Вредена Александр Павлович Евстропов защищает докторскую диссертацию по ортопедии и открывает на базе кафедры госпитальной хирургии ортопедическое отделение. В этом ему активно помогает ординатор А. Е. Аболина.

За период обучения в ординатуре Ариадна Евгеньевна получила основательную теоретическую и практическую подготовку не только по хирургии, но и по будущей своей основной специальности травматолога-ортопеда, сформировалась как ученый и педагог. С 1951 г. она работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии. В том же году вышла ее первая научная статья [2].

Профессия хирурга, травматолога-ортопеда традиционно считалась и считается мужской, но тяга к хирургии настойчиво влекла Ариадну Евгеньевну проводить много времени за операционным столом. В 50-е гг. прошлого века в стране и мире распространилась эпидемия полиомиелита, которая преимущественно поражала детей и подростков. Последствиями этого заболевания были тяжелейшие расстройства центральной и периферической нервной системы, приводившие к нарушениям опорнодвигательной функции. Тысячи инвалидов детства нуждались в серьезной реабилитации, в том числе и из-за грубых ограничений движений, не позволяющих им самостоятельно передвигаться. Каждый день участия в операциях по восстановлению опорно-дви- гательной функции детей, переболевших полиомиелитом, утверждал А. Е. Аболину в предназначении стать травматологом-ортопедом.

Темой ее кандидатской диссертационной работы стала проблема поднимания ползающих при остаточных явлениях полиомиелита [3]. Защита диссертации успешно прошла 25 мая 1956 г. в диссертационном совете Куйбышевского медицинского института. В этом исследовании А. Е. Аболина разработала принципы применения артродеза и пересадки сухожилий у детей и подростков с последствиями перенесенного полиомиелита. Автор установила последовательность применения консервативных, оперативных, ортопедических и физиотерапевтических пособий для восстановления опорности и двигательной активности конечности. Было обосновано использование артродеза для достижения опорности конечности, а пересадки сухожилий наиболее активных мышц — для восстановления функции движений в суставах. Примененная тактика лечения ползающих детей и подростков вследствие перенесенного полиомиелита позволила поднять на ноги 64 пациента из 65.

В последующие годы Ариадна Евгеньевна не оставляла этого направления своей работы, продолжала оперировать и ставить таких пациентов на ноги.

С 1961 г. А. Е. Аболина как доцент кафедры читала лекции и вела практические занятия со студентами VI курса. Наряду с этим она руководила учебной частью кафедры госпитальной хирургии, была заместителем председателя секции ортопедов и травматологов при Куйбышевском хирургическом обществе им. В. И. Разумовского, членом комиссии по оздоровлению детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата при Куйбышевском облздравотделе.

В 1962 г. Ариадна Евгеньевна получила звание доцента по кафедре «Хирургия».

В послевоенные годы советское правительство особое внимание стало уделять развитию массового спорта, спортивным мероприятиям различного уровня. Естественным следствием данного процесса стало увеличение травматических повреждений. Особенно часто страдал самый незащищенный и биомеханически уязвимый коленный сустав. Одному из таких повреждений была посвящена докторская диссертация А. Е. Аболиной на тему: «Травматическое повреждение менисков коленного сустава» [4], в которой был обобщен опыт лечения 328 больных (рис. 2) и предложены новые методики диагностики и лечения. Научным руководителем и консультантом диссертационного исследования был заведующий кафедрой госпитальной хирургии Куйбышевского медицинского института, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Александр Михайлович Аминев.

Для повышения качества диагностики повреждения коленного сустава ученый предложила использование при его рентгенографии кардиотраста — нового для того периода контрастного вещества, что позволило повысить информационную ценность лучевого обследования. Ею была разработана и в диссертации подробно описана технология оперативного доступа к полости коленного сустава П-образным рассечением суставной капсулы. В образованном окне хорошо визуализировались мениски, суставные поверхности бедренной и большеберцовой костей, суставная поверхность надколенника, крестообразные связки. Метод отличался простотой и малой травматичностью. Предложенная тактика наблюдения и хирургического лечения при разрывах менисков в отдаленный период (от 6 месяцев до 13 лет) показала

Рис. 2. А. Е. Аболина проводит операцию на коленном суставе.

Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной. Публикуется впервые отличные результаты у 266 пациентов и удовлетворительные — у 7 из 273.

Начало 60-х гг. ХХ в. — период становления А. Е. Аболиной как крупного ученого. Под ее авторством выходят публикации в ведущих российских и зарубежных журналах [5–7], она стала автором статьи в Большой медицинской энциклопедии [8].

В августе 1966 г. приказом ректора профессора Н. Р. Иванова в Саратовском медицинском институте была открыта кафедра травматологии и ортопедии. Доктор медицинских наук, доцент А. Е. Аболина получила приглашение возглавить кафедру. Приказом министра здравоохранения РСФСР В. Трофимова № 612-л 17 мая 1967 г. она утверждена заведующей кафедрой травматологии и ортопедии как избранная по конкурсу ученым советом Саратовского медицинского института.

Первыми преподавателями, зачисленными в штат кафедры, были сотрудники Саратовского НИИ травматологии и ортопедии (СарНИИТО) кандидаты медицинских наук, доцент Владимир Григорьевич Серебряков и ассистент Лев Всеволодович Вадбольский. Этим небольшим коллективом сотрудников кафедры в кратчайшие сроки были подготовлены необходимые учебно-методические материалы для проведения практических занятий со студентами и чтения лекций, а 1 сентября 1966 г. кафедра приняла первых студентов. СарНИИТО стал первой базой размещения кафедры.

Для проведения практических занятий клиническая база была хорошей. Помимо клиник института, практические занятия стали проводиться в травмпункте Ленинского района, санатории для больных костно-суставным туберкулезом «Смирновское ущелье», протезно-ортопедическом предприятии, городском детском профилактории. Некоторые неудобства в чтении лекций заключались в том, что приходилось использовать аудитории различных кафедр. Трудно было доставлять больных и разнообразные наглядные пособия. В то же время в клиниках института было достаточное количество пациентов, для того чтобы качественно проводить практические занятия по травматологии и ортопедии.

Медицинские сестры института разрешали студентам участвовать в наложении гипсовых корсетов, изготовлении гипсовых кроваток и др. Студенты получали полное представление о работе травматологов-ортопедов, наблюдая за работой врачей и медицинских работников среднего звена в кабинете для гипсования, перевязочных и операционных.

Организация кафедры потребовала приобретения оборудования и имущества. Особенно это касалось обеспечения лекций. Понадобились проекционные аппараты, слайды, фотоаппарат и химикаты. Первые таблицы, используя эпидиаскоп, делали вместе с А. Е. Аболиной, формировали наборы рентгенограмм. В период подготовки основной базы кафедры профессор Т. А. Куницына выделила кабинет и несколько коек для госпитализации ортопедических больных на кафедре факультетской хирургии и онкологии педиатрического факультета. В этот период была произведена первая операция артродеза коленного сустава с наложением вместо тяжелой гипсовой тазобедренной повязки аппарата Илизарова. Через несколько дней больная была продемонстрирована на лекции студентам.

В течение первого учебного 1966/67 г. кафедра работала в СарНИИТО, имея только одну выделенную ей комнату, но уже в 1967 г. она получила собственную 100-коечную клиническую базу во 2-й городской клинической больнице (травматологическое отделение на 60 коек и ортопедическое отделение на 40 коек), а также семь учебных комнат, конференц-зал, большую аудиторию для чтения лекций, лабораторию, подсобные помещения. В этот период кафедру пополнили новые сотрудники Сар-НИИТО: Лидия Ивановна Томашенцева, Владимир Николаевич Гуляев, Марк Львович Абрамов.

В первый год работы кафедры на преподавание травматологии и ортопедии было отведено девять учебных дней, в течение которых были прочитаны пять лекций по ортопедии и четыре — по травматологии [9].

В дальнейшем на кафедре проводилось обучение травматологии и ортопедии студентов V–VI курсов лечебного факультетов, VI и VII курсов вечернего отделения, а затем стала преподаваться и военнополевая хирургия слушателям V курса военно-медицинского факультета. Учебная нагрузка составляла 6400 часов. Преподавание ортопедии было закреплено за В. Н. Гуляевым и Л. В. Вадбольским, преподавание травматологии — за В. Г. Серебряковым и Л. И. Томашенцевой [10].

Большая работа сотрудниками кафедры проводилась по организации учебно-методического процесса, где важная роль отводилась приобретению и созданию учебных и наглядных пособий. Многие таблицы создавались самими преподавателями. Были сформированы наборы таблиц к каждому практическому занятию и изготовлен ряд стендов-тренажеров с имитацией наиболее типичных и часто встречающихся суставных переломов. Популярностью у студентов пользовались электрифицированные стенды с рентгенограммами в соответствии с темами занятий.

С этого периода началась полноценная деятельность кафедры. В учебном процессе использовали стенды с движущимися сегментами конечностей, позволяющие отрабатывать различные варианты смещения отломков при травме и способы их репо-

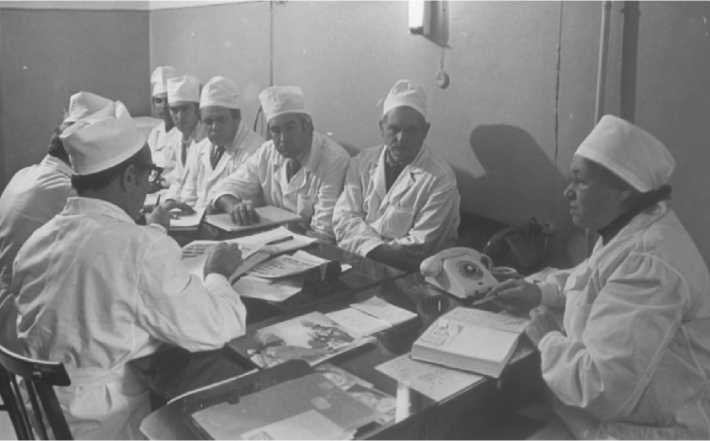

Рис. 3. А. Е. Аболина проводит заседание кафедры. Источник: личный архив семьи А. Е. Аболиной. Публикуется впервые

зиции. Постепенно была собрана фототека больных до и после лечения. Помогали студентам в освоении знаний по травматологии и ортопедии большие кафедральные альбомы с рисунками по темам занятий, макеты медицинского пункта, полка с заданиями и решениями медицинских задач. В проводимых в институте ежегодных конкурсах наглядных пособий на протяжении ряда лет кафедра неизменно занимала призовые места.

В 1968 г. А. Е. Аболина была утверждена ВАК СССР в ученом звании профессора по кафедре «Травматология и ортопедия».

Профессор А. Е. Аболина особое внимание уделяла повышению качества образовательного процесса. На одном из кафедральных заседаний после обсуждения методик преподавания, результатов зачетов и экзаменов выяснилось, что студенты недостаточно хорошо овладевают наложением транспортных шин. Было решено своими силами сделать учебный кинофильм. С приобретением кинокамеры и мощного кинопроектора со звуковым сопровождением на кафедре появились новые возможности организации учебного процесса. Сотрудниками этого подразделения института были сняты четыре цветных учебных кинофильма: «Артрогриппоз», «Реампутация и экспресс-протезирование на операционном столе», «Поднимание ползающих» и «Транспортная иммобилизация». Последний фильм получил в 1982 г. диплом на II Всесоюзном кинофестивале учебных медицинских фильмов. Это были первые фильмы, созданные в Саратовском медицинском институте. Особенной популярностью у студентов пользовались фильмы «Транспортная иммобилизация», где «актерами» были слушатели военно-медицинского факультета, и «Поднимание ползающих». В последнем снимался реальный больной, который, будучи уже молодым человеком, мог передвигаться, только ползая при помощи рук. Ноги его были в скрещенном состоянии. После операции, проведенной профессором А. Е. Аболиной, он научился ходить с помощью костылей.

Ариадна Евгеньевна вошла в историю кафедры и историю Саратовского медицинского университета как организатор и первый заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Саратовского медицин- ского института. В этой должности она проработала 26 лет и еще 6 лет была профессором кафедры.

Не менее важная заслуга профессора А. Е. Або-линой была в формировании коллектива кафедры как команды единомышленников, несмотря на то, что каждый из них был личностью со своими взглядами и характером. На становление кафедры как цельного коллектива ушло пять лет [11]. За это время на кафедре сформировались свои традиции, атмосфера доброжелательности и уважения друг к другу, студентам и пациентам (рис. 3).

Практиковала Ариадна Евгеньевна и коллективное представление результатов кафедральной работы на ведущих, знаковых конференциях. Так, на III Всероссийском съезде травматологов-ортопедов в Ленинграде, состоявшемся в 1977 г., был представлен доклад «О выборе метода лечения диафизарных переломов голени», в подготовке которого приняли участие практически все сотрудники кафедры. Был проведен сравнительный анализ различных методов консервативного и оперативного лечения диафизарных переломов костей голени, применяемых в то время, в том числе и разрезным болт-шурупом, изобретенным сотрудниками подразделения института. Проведенный в докладе анализ методов лечения пациентов с переломами костей голени убедительно показал, что следует отдавать предпочтение оперативным методам лечения [12].

Изобретательская активность А. Е. Аболиной реализовалась в создании простых в наложении и не требующих перевязочного материала полиэтиленовых транспортных шин. В частности, транспортная шина для нижней конечности была выполнена в виде желоба по форме ноги с подстопником. С целью надежной фиксации переломов нижней конечности и таза А. Е. Аболина снабдила ее подвижной проксимальной частью, захватывающей тазовую область, которая соединялась с основной шиной посредством петли. Крепление шины обеспечивали ремни. На эти шины были получены два авторских свидетельства на изобретения «Транспортная шина для фиксации переломов нижней конечности» (авт. свид. СССР № 322190 от 13.09.1971) и «Транспортная шина для фиксации переломов верхней конеч- ности» (авт. свид. СССР № 321252 от 03.09.1971). На тему применения данных транспортных шин были опубликованы методическое письмо и статья в ведущем отраслевом издании [13].

А. Е. Аболина, будучи опытным травматологом-ортопедом, одной из первых в Саратове оценила преимущества метода чрескостного остеосинтеза по Илизарову, и применила его в достаточно драматическом случае. В клинику поступил молодой мужчина со сложным переломом костей голени, осложненным остеомиелитом. Ранее пациент перенес несколько операций и поступил в клинику для очередного оперативного вмешательства. На консилиуме большинство врачей склонялось к необходимости ампутации голени. Ариадна Евгеньевна под свою ответственность настояла на сохранении голени и использовала в процессе операции аппарат Илизарова. Конечность была сохранена.

Наряду с организацией и совершенствованием учебного и воспитательного процессов кафедра активно занялась научной и лечебной деятельностью. Темы кандидатской и докторской диссертаций А. Е. Аболиной сыграли решающее значение при определении основного научного направления кафедры — артропатологии. Ариадна Евгеньевна интересовалась и другими, самыми разнообразными, направлениями травматологии и ортопедии, которые в последующем стали темами кандидатских и докторских диссертаций ее учеников. Она является автором более 150 печатных работ, среди которых вопросы травм конечностей, транспортной иммобилизации, компрессионно-дистракционного остеосинтеза, лечения остаточных повреждений конечностей как последствий полиомиелита, врожденной косолапости, экспресс-протезирования на операционном столе. А. Е. Аболина — автор шести авторских свидетельств на изобретения; под ее руководством подготовлены пять докторских и семь кандидатских диссертаций.

Ариадна Евгеньевна была депутатом Куйбышевского городского Совета депутатов трудящихся, заместителем председателя Саратовского общества травматологов-ортопедов, участником большинства Всесоюзных и всероссийских съездов ортопедов и травматологов [14, 15], руководила аспирантурой в Саратовском медицинском институте.

Награждена медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалями ВДНХ СССР, знаком «Отличник здравоохранения».

В заключение следует отметить, что организаторские способности А. Е. Аболиной в полной мере реализовались в процессе организации и становления кафедры травматологии и ортопедии в Саратовском медицинском институте. Здесь проявился ее талант ученого, врача — травматолога-ортопеда, педагога, организатора. Благодаря Ариадне Евгеньевне кафедра стала ведущей в изобретательской деятельности института. Опережая время, коллектив кафедры внедрял визуализацию в педагогический процесс. Кафедра травматологии и ортопедии стала кузницей подготовки отраслевых специалистов, а ее ученые внесли свой вклад в совершенствование методов остеосинтеза при переломах различных сегментов конечностей и эндопротезирование при травмах и заболеваниях крупных суставов.

Список литературы Вклад А. Е. Аболиной в организацию кафедры травматологии и ортопедии и подготовку профессиональных кадров (к 100‑летию со дня рождения)

- Archive of Saratov State Medical University. Fund 844, List 1, Case 4951. Russian (Архив СГМУ, ф. 844, оп. 1, д. 4951).

- Abolina AE. Congenital clubfoot and its treatment. In: Kuibyshev Regional House of Health Education: works. Kuibyshev, 1951; р. 48–54. Russian (Аболина А. Е. Врожденная косолапость и ее лечение. В кн.: Куйбышевский Областной дом санитарного просвещения: труды. Куйбышев, 1951; с. 48–54).

- Abolina AE. Raising creepers with residual effects of poliomyelitis: PhD abstract. Kuibyshev, 1956; 11 p. Russian (Aболина А. Е. Поднимание ползающих при остаточных явлениях полиомиэлита: автореф. дис. … канд. мед. наук. Куйбышев, 1956; 11 с.).

- Abolina AE. Traumatic injuries of the knee menisci (diagnostics, clinical picture, treatment): DSc abstract. Kuibyshev, 1964; 16 p. Russian (Аболина А. Е. Травматические повреждения менисков коленного сустава (диагностика, клиника, лечение): автореф. дис. … д-ра мед. наук. Куйбышев, 1964. 16 с.).

- Abolina AE. Neuartige Kniegelenköffnung bei Meniskusriss. Zentralblatt fǘr Chirurgie 1961; 68 (15): 31–3.

- Abolina AE. Conservative treatment of congenital clubfoot in children. Orthopedics, Traumatology and Prosthetic Care 1961; (8): 62–4. Russian (Аболина А. Е. Консервативное лечение врожденной косолапости у детей. Ортопедия, травматология и протезирование 1961; (8): 62–4).

- Abolina AE. Access to the knee joint when removing a torn meniscus. Orthopedics, Traumatology and Prosthetic Care 1963; (12): 35–8. Russian (Аболина А. Е. Доступ к коленному суставу при удалении разорванного мениска. Ортопедия, травматология и протезирование 1963; (12): 35–8).

- Abolina AE. Redressement. Great Medical Encyclopedia: in 36 volumes. 2nd edition. Moscow: Soviet Encyclopedia, 1962. Vol. 28: р. 141. Russian (Аболина А. Е. Редрессация. Большая медицинская энциклопедия: в 36 т. 2‑е изд. М.: Сов. энциклопедия, 1962. Т. 28: с. 141).

- Saratov Region State Archive. Fund R-844, List 2, Case 543, Sheet 4. Russian (Государственный архив Саратовской области, ф. Р-844, оп. 2, д. 543, л. 4).

- Saratov Region State Archive. Fund R-844, List 2, Case 543, Sheet 1. Russian (Государственный архив Саратовской области, ф. Р-844, оп. 2, д. 543, л. 1).

- Grishin SE, Norkin IA, Puchinyan DM, et al. History of the Department of Traumatology and Orthopedics in Saratov (1918– 1960). Bulletin of Saratov State Social and Economics University 2015; (3): 102–6. Russian (Гришин С. Е., Норкин И. А., Пучиньян Д. М. и др. К истории создания кафедры травматологии и ортопедии в Саратове (1918–1960‑е гг.). Вестник СГСЭУ 2015; (3): 102–6).

- Abolina AE, Abramov ML, Aranovich MG, et al. On the choice of a method for treating diaphyseal tibial fractures. In: Proceedings of the III All-Russian Congress of Trauma Orthopedists. Leningrad, 1977; р. 24–5. Russian (Аболина А. Е., Абрамов М. Л., Аранович М. Г. и др. О выборе метода лечения диафизарных переломов голени. В кн.: Труды III Всесоюз. съезда ортопедов-травматологов. Л., 1977; с. 24–5).

- Abolina AE. Polyethylene transportation splints for children. Orthopedics, Traumatology and Prosthetic Care 1971; (11): 110–3. Russian (Аболина А. Е. Полиэтиленовые транспортные шины для детей. Ортопедия, травматология и протезирование 1971; (11): 110–3).

- Abolina AE. The cause of errors and complications in the surgical treatment of congenital hip dislocation. In: Proceedings of the II All-Russian Congress of Trauma Orthopedists. Moscow, 1970; p. 144–5. Russian (Aболина А. Е. Причина ошибок и осложнений при оперативном лечении врожденного вывиха бедра. В кн.: Труды II Всесоюз. съезда ортопедов-травматологов. М., 1970; c. 144–5).

- Abolina AE. Treatment outcomes for open infected fractures of long bones. In: Proceedings of the II All-Russian Congress of Trauma Orthopedists. Moscow, 1981; p. 41–2. Russian (Аболина А. Е. Исходы лечения открытых инфицированных переломов длинных трубчатых костей. В кн.: Труды IV Всесоюз. съезда ортопедов-травматологов. М., 1981; с. 41–2).