Вклад дерматовенерологов Саратовской области в победу в Великой Отечественной войне

Автор: Шнайдер Д.А., Бакулев А.Л., Шерстобитова Л.А., Мартынова В.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Дерматовенерология

Статья в выпуске: 3 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Гуманизм и милосердие, верность принципам врачебного служения пациенту всегда составляли этическую и нравственную основу российской медицины. Особенно ярко эти качества проявились в героических свершениях медицинских работников во время Великой Отечественной войны. Обращение к нравственному наследию военных медиков - один из способов сохранения традиций российской медицины в современном обществе.

Великая отечественная война, врач, гуманизм, дерматовенерология, кожно-венерологический диспансер, медик, милосердие, нравственность, подвиг

Короткий адрес: https://sciup.org/149135464

IDR: 149135464 | УДК: 616.5/.97(091)(470.44)

Текст научной статьи Вклад дерматовенерологов Саратовской области в победу в Великой Отечественной войне

-

1В 2020 г. наша страна отметила юбилейную, 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — события всемирно-исторического значения, которое не померкнет в веках. Трагедия этой самой ожесточенной, самой кровопролитной из войн затронула каждую семью, коснулась буквально каждого советского гражданина. Поэтому сейчас мы свято чтим память тех, кто героически защищал родную землю, бесстрашно воевал на полях сражений, в составе партизанских отрядов мужественно бил ненавистных захватчиков, не жалея сил трудился в тылу, приближая победу.

Значительный вклад в Великую Победу внесли советские врачи и медицинские работники. Маршал Советского Союза И. Х. Баграмян в своих воспоминаниях писал: «То, что сделано советской военной медициной в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности» [1].

В годы войны на фронте трудилось более 700 тысяч медицинских работников. Более 116 тысяч человек личного состава военно-медицинской службы и 30 тысяч тружеников гражданского здравоохранения были награждены орденами и медалями, 42 медицинских работника удостоены высшей степени отличия — звания Героя Советского Союза.

Труженики тыла проявили стойкость не меньшую, чем фронтовики. Саратов, будучи прифронтовым городом, который имел медицинский институт и тысячи врачей, сыграл большую роль в восстановлении здоровья раненых бойцов и офицеров. С самого начала войны Саратов стал крупным госпитальным центром, здесь было создано 183 госпиталя. Быстрому восстановлению пострадавших в боях отдавали все силы и знания ученые и специалисты здравоохранения Саратовской области: академики С. Р. Миротворцев и Н. И. Жуков-Вережников, профессора мединститута К. Н. Третьяков, И. М. Рабинович, Н. И. Краузе, С. X. Архангельский, Н. В. Захаров, Н. И. Голубев, П. И. Шамарин, Г. М. Желябовский, Л. А. Варшамов, Л. С. Шварц, доцент Н. В. Герасимов и многие другие. За четыре года саратовские госпитали вернули в строй около 300 тысяч солдат и офицеров [2].

Во время Великой Отечественной войны Саратовским медицинским институтом выпущено 2452 специалиста, из них 1633 воспитанника вуза направлены в ряды Советской Армии и эвакогоспитали [3]. К середине 1942 г. ресурсы гражданского здравоохранения оказались исчерпанными, и тогда нехватку медперсонала стали решать путем ускоренной подготовки выпускников, что обеспечило восполнение кадровых потерь, понесенных на фронте и в тылу. Так, при институте прошли курсы повышения квалификации 850 человек, а при клиниках было подготовлено свыше 1000 медсестер и фельдшеров для фронта [3]. В военные годы учеными Саратовского медицинского института было закончено 465 научных работ;

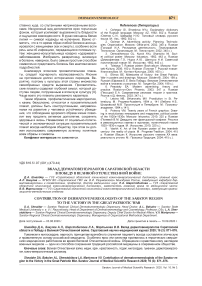

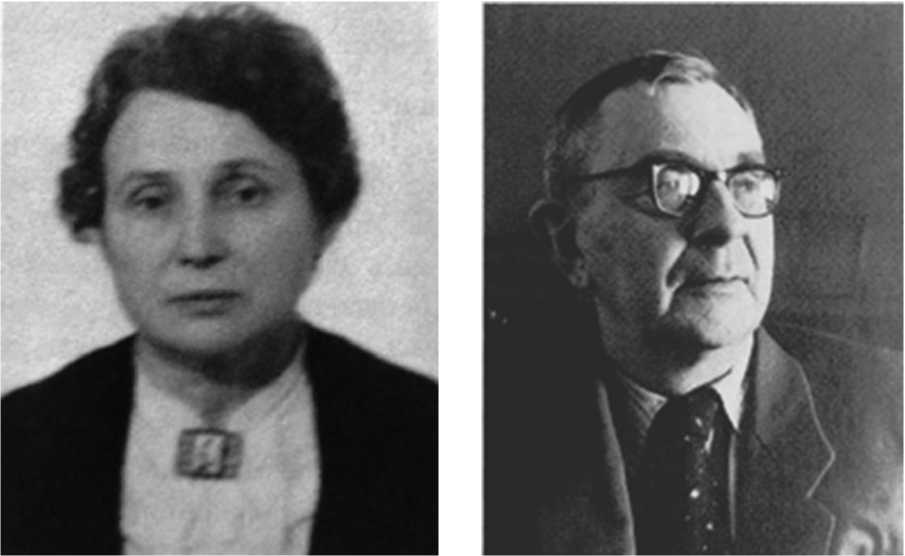

Окунь Ной Исаакович здесь состоялись две крупные областные конференции, 17 госпитальных и 32 межгоспитальных семинара, на которых было заслушано 2500 докладов [3].

В довоенные годы дерматовенерологическая служба области была представлена 13 венучреж-дениями, в том числе Нижневолжским краевым научно-практическим венерологическим институтом и клиникой с кафедрой кожных и венерических болезней медицинского факультета Саратовского университета. В начале 1941 г. Нижневолжский краевой научно-практический венерологический институт был реорганизован в Саратовский областной кожно-венерологический диспансер, который возглавил Н. И. Окунь. Он располагался по адресу: Саратов, ул. Коммунарная, 27 — и существует по настоящее время (ГУЗ «Саратовский областной клинический кожновенерологический диспансер»). Кроме того, в области к борьбе с венерическими и заразными кожными заболеваниями было привлечено 27 сельских врачебных участков, 12 женских консультаций. Работали четыре серологические лаборатории. Коечный фонд состоял из 87 коек, в том числе с 1939 г. при Нижневолжском краевом научно-практическом венерологическом институте был развернут стационар на 40 коек.

Ной Исаакович Окунь, кандидат медицинских наук, приват-доцент, заслуженный врач РСФСР, с момента создания Саратовского областного кожновенерологического диспансера 26 лет (03.09.1923– 30.09.1949) являлся организатором и бессменным руководителем учреждения. Во время Великой Отечественной войны большинство (70%) медицинских работников диспансера (А. Ф. Крянина, К. А. Анисимов, Н. И. Брындин, М. Е. Романдина и другие) были мобилизованы в ряды Советской Армии и принимали непосредственное участие в медицинском обеспечении и боевых действиях на различных фронтах. В те годы не прекращалась научно-исследовательская работа под руководством профессора А. Ф. Ухи-на: был составлен сборник методических указаний по лечению сифилиса, гонореи и некоторых кожных заболеваний.

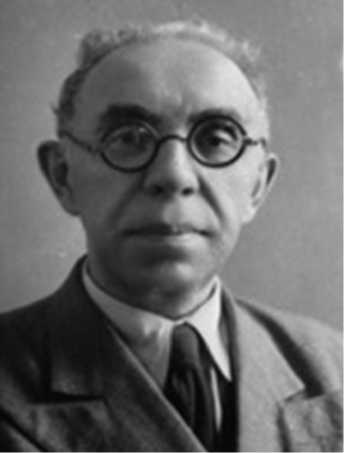

Байгузов Гавриил Гавриилович Гордеева Мария Дмитриевна Гусев Геннадий Нестерович

Клиникой с кафедрой кожных и венерических болезней (расположенной по адресу: Саратов, Провиантская, 22–24) руководил доцент А. Ф. Ухин. В период Великой Отечественной войны тематика научной работы на кафедре была обусловлена нуждами военного времени. Недостаток или отсутствие ряда высокоэффективных лекарственных средств побудили коллективы кафедры проводить научный поиск и испытывать их заменители. Так, для лечения пио-дермитов и некоторых видов грибов был предложен раствор Люголя. Кроме того, изучен патогенез и разработана методика лечения и профилактики око-лораневых экзем. На фронт ушли основные кадры кафедры: В. В. Дроздов, Н. М. Левчановский, П. И. Комаров, Е. А. Павловская, Ф. П. Алексеев; врачи клиники: Н. В. Фомин, А. А. Будников, Н. Н. Романова [4].

Множество ярких примеров героизма и самоотверженности, проявленных военными медиками в боях и в тылу, донесла до нас история Великой Отечественной войны. Сегодня мы с гордостью вспоминаем имена саратовских дерматовенерологов, которые ковали победу на фронтах Великой Отечественной войны и достойно выполняли профессиональный долг в послевоенные годы. Вот лишь некоторые из них.

Байгузов Гавриил Гавриилович . Родился 27 марта 1925 г. в Покровске Саратовской губернии. В феврале 1943 г. призван в ряды Красной Армии и направлен на курсы радиотелеграфистов, которые располагались в Хабаровске. После окончания курсов с декабря 1943 г. по январь 1946 г. служил автоматчиком в самоходной армейской бригаде 2-го Украинского фронта. В октябре 1945 гг. Г. Байгузов награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.». Вернувшись с фронта, он продолжил обучение в Саратовском медицинском институте. В 1951 г. с отличием окончил институт. Под руководством профессора А. Ф. Ухина он успешно выполнил и в марте 1956 г. успешно защитил диссертацию «Материалы к вопросу о функциональном состоянии печени у больных псориазом» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук [5].

Гордеева Мария Дмитриевна. Родилась 22 марта 1909 г. в Баку. В 1927 г. поступила на медицинский факультет Саратовского университета на лечебнопрофилактическое отделение, которое окончила в 1931 г. и была направлена на работу в должности санитарного врача в город Энгельс. Мария Дмитриевна проходила первичную специализацию в клинике кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института и Саратовском кожно-венерологическом диспансере. После окончания аспирантуры в 1942 г. принята на должность ассистента кафедры. В годы Великой Отечественной войны М. Д. Гордеева совмещала работу на кафедре кожных и венерических болезней и консультации в военных госпиталях № 3313 и 5132 и лечебных учреждениях Саратова. В 1947 г. награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5].

Гусев Геннадий Нестерович . Родился 16 января 1897 г. в Астрахани. С 1918 по 1925 г. обучался на медицинском факультете Саратовского университета. С 1925 по 1931 гг. Н. Гусев работает врачом-дерматовенерологом в Саратовском губернском кожно-венерологическом диспансере. Затем переходит на должность научного сотрудника и заведующего организационно-методическим отделом Нижневолжского краевого научно-практического венерологического института, созданного на базе клиники кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института, кожно-венерологического диспансера и венерологического отделения 1-й городской больницы. В течение двух лет исполнял обязанности директора института. С 1933 г. и до Великой Отечественной войны, являясь кадровым сотрудником научно-практического венерологического института, работал над вопросами организации и методики борьбы с венерическими болезнями. С июня 1941 по март 1946 г. находился на службе в Красной, а затем Советской Армии. Во время Великой Отечественной войны был начальником военно-санитарного поезда № 86 фронтового эвакопункта Южного, Закавказского и Северо-Кавказского фронтов (1941-1943), помощником начальника лечебного отдела фронтового эвакопункта отделения Приморской армии (1943–1944), начальником эвакогоспиталя № 1706 (г. Энгельс), членом военно-врачебной комиссии МЭП-86 (Саратов, 1945–1946). Г. Н. Гусев награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации из Советской Армии с апреля 1946 г. работал заведующим орга-

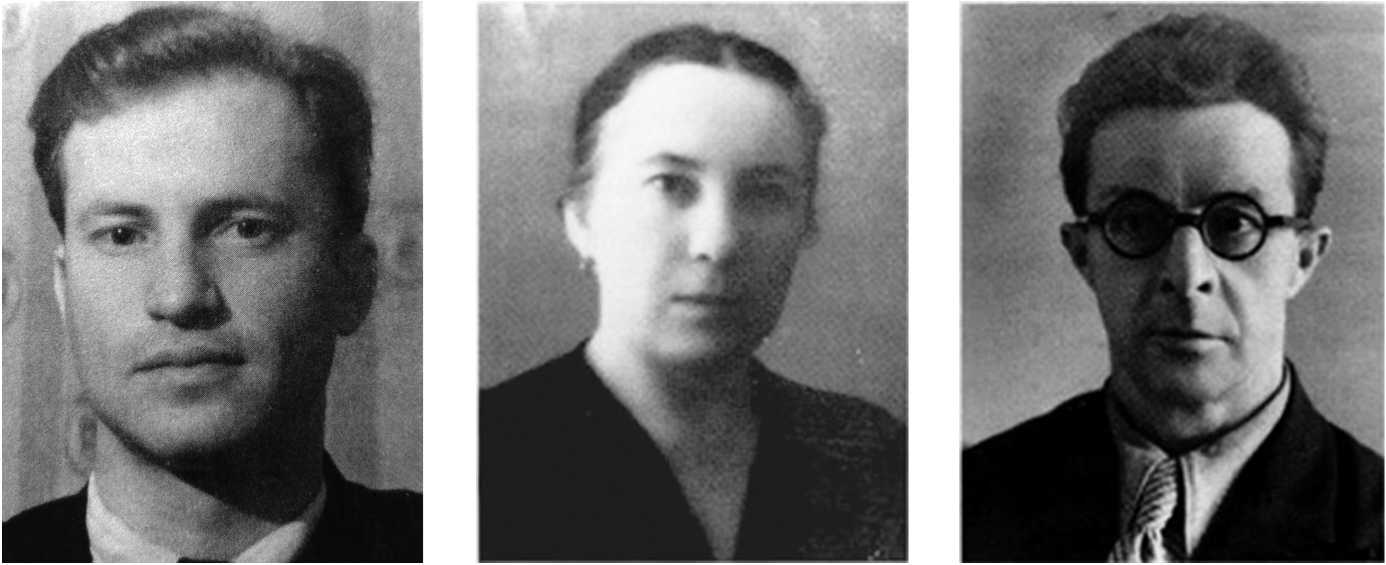

Должиков Лев Тимофеевич

Дроздов Владимир Васильевич

Калягин Евгений Алексеевич

низационно-методическим отделом Саратовского областного кожно-венерологического диспансера [5].

Должиков Лев Тимофеевич . Родился 12 мая 1926 г. в Балашове Саратовской области. После окончания средней школы № 39 в 1941 г. поступил учиться в Балашовскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в 1943 г., направлен на работу в должности медбрата в 408-й военно-окружной госпиталь. В мае 1944 г. Л. Т. Должиков призывается на воинскую службу в Красную Армию и служит в 96-м запасном полку в должности санинструктора. В октябре этого же года он добровольцем отправляется на 1-й Прибалтийский фронт в составе 46-й гвардейской дивизии и служит в должности командира санитарного взвода. После тяжелого ранения в феврале 1945 г. комиссован Военно-медицинской комиссией и признан инвалидом II группы со снятием с военного учета. С 1945 по 1951 г. Лев Тимофеевич обучался на лечебном факультете Саратовского медицинского института. Далее, работая в должности главного врача клиники кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института, он приложил немало усилий для современного технического оснащения рентгеновского и физиотерапевтического кабинетов, внедрил гипнотерапию при лечении хронических аллергодерматозов (экзема, нейродермит), а для диагностики грибковых заболеваний кожи — люминесцентный метод обследования. При его активном участии были введены во врачебную практику патологоанатомические и научно-практические конференции, организованы консультации по повышению квалификации врачей Саратова и области. За боевые заслуги Л. Т. Должиков награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и двумя медалями: «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5].

Дроздов Владимир Васильевич. Родился 31 марта 1902 г. в Кузнецке Саратовской губернии. В 1919 г. поступил на медицинский факультет Саратовского университета, который окончил в 1924 г., работал ординатором в венерологическом кабинете третьей амбулатории Саратова. В 1928 г. зачислен ординатором на кафедру кожных и венерических болезней Саратовского университета, по окончании которой с февраля 1931 г. по февраль 1936 г. работал научным сотрудником Нижневолжского краевого научно-практического кожно-венерологического института. В фев- рале 1936 г. В. В. Дроздов избирается на должность ассистента кафедры кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института. В этот период он активно занимается научной работой. С 24 июня 1941 г. по октябрь 1945 г. находился в рядах Красной Армии на различных должностях: начальника венерологического отделения, начальника медицинского отдела, начальника эвакогоспиталей № 1679, 3632, 197, 286, которые располагались в Саратове. После демобилизации из вооруженных сил В. В. Дроздов вновь работал ассистентом на кафедре кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института, где был избран на должность доцента кафедры. Многолетний и добросовестный труд В. В. Дроздова отмечен правительственными наградами: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» [5].

Калягин Евгений Алексеевич . Родился 5 февраля 1915 г. в Иркутске. В 1934 г. семья переехала в Саратов. В 1938 г. поступил в Саратовский медицинский институт. В 1941 г., окончив институт по укороченной программе, был призван в армию. С августа 1941 г. по май 1943 г. работал в эвакогоспитале № 1680 в должности начальника хирургического отделения, показал себя высокограмотным и знающим свое дело врачом. За время работы в госпитале овладел техникой гипсования и переливания крови, операционной техникой. Лично сделал 150 крупных и мелких операций. Возвратил в строй сотни солдат и офицеров. С июня 1943 г. служил в действующей армии, в авиационном госпитале № 188016-й воздушной армии и лазарете № 8831-го Белорусского фронта. С октября 1944 г. в авиационном госпитале № 188016-й воздушной армии овладел специальностью венеролога и вернул в строй с полным излечением более 800 больных с венерическими болезнями, что отражено в наградном листе к ордену Красной Звезды в 1945 г. Демобилизован в 1946 г. После войны работал в различных медицинских учреждениях Саратова, в частности руководил с 08.08.1952 г. по 05.04.1958 г. областным кожно-венерологическим диспансером [2].

Павловская Елизавета Александровна . Родилась 3 апреля 1906 г. в Саратове. В 1925 г. поступила на медицинский факультет Саратовского универ-

Павловская Елизавета Александровна

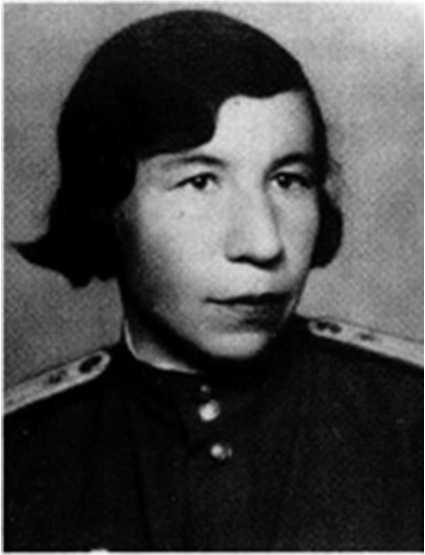

Табакова Лидия Степановна

Ухин Андрей Федорович

ситета, окончив который в 1930 г. была направлена на работу в Вольский округ. С ноября 1931 г. работала врачом-дерматовенерологом в Вольском кожновенерологическом диспансере, а затем заведующей диспансером. В феврале 1936 г. Е. А. Павловская поступила в аспирантуру при кафедре кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института, где под руководством профессора П. С. Григорьева начала диссертационное исследование по изучению этиологии патогенеза глубоких микозов и в феврале 1941 г. была принята на должность врача клиники кожных болезней, а затем ассистента кафедры кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института. С июля 1942 г. по февраль 1946 г. Елизавета Александровна выполняла профессиональный долг на различных фронтах в армейских госпиталях. Сначала проходила службу в патологоанатомической лаборатории, затем в госпитале легкораненых, а с 1944 г., в воинском звании майора медицинской службы, стада начальником по медицинской части специального госпиталя. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После демобилизации из армии в 1946 г. Е. А. Павловская вернулась на кафедру кожных и венерических болезней и продолжила работать ассистентом [5].

Табакова Лидия Степановна. Родилась 2 октября 1923 г. в Армавире Краснодарского края. После окончания средней школы в 1941 г. поступила в Ростовский государственный университет, но в связи с начавшейся Великой Отечественной войной была вынуждена оставить учебу. В марте 1942 г. Армавирским горкомом ВЛКСМ Л. С. Табакова направлена в распоряжение РЭГ-31, а оттуда в качестве делопроизводителя в военно-санитарный поезд № 87. После демобилизации из армии в 1946 г. поступила на лечебный факультет Саратовского медицинского института. В январе 1959 г. Лидия Степановна перешла на работу в клинику кожных и венерических болезней на должность врача-дерматовенеролога. В 1967 г. избрана на должность ассистента кафедры кожных и венерических болезней, где работала до ухода на пенсию в сентябре 1985 г. В феврале 1974 г. она успешно защитила диссертацию «Некоторые аспекты иммунологии псориаза» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. За боевые заслу- ги в Великой Отечественной войне и в дальнейшем за многолетний и добросовестный труд она награждена медалями: «За оборону Кавказа» (1943), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1965), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия

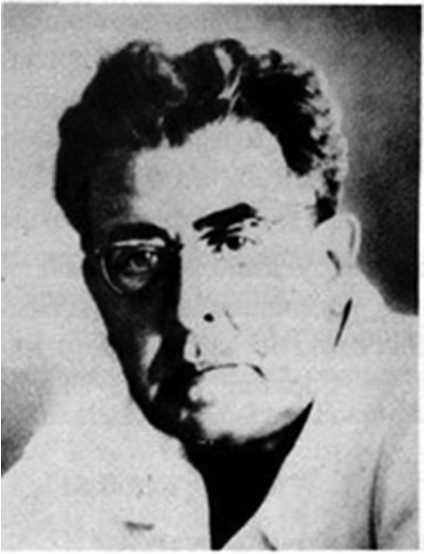

Файн Адольф Эммануилович

со дня рожде ния Владимира Ильича Ленина» (1970) [5].

Ухин Андрей Федорович . Родился 3 ноября 1897 г. в Покровской слободе (ныне г. Энгельс) Но-воузенского уезда Самарской губернии. После окончания Покровской мужской гимназии в 1916 г. он поступил на медицинский факультет Императорского Николаевского университета (Саратов). В марте 1918 г. Андрей Федорович вступил добровольно в ряды Красной Армии и служил в госпитале 4-й армии Восточного фронта в должности фельдшера одной из дивизий, которой командовал знаменитый командарм М. В. Фрунзе. В сентябре 1936 г. по рекомендации профессора П. С. Григорьева, переведенного на должность заведующего кафедрой 1-го Московского медицинского института, выполнял обязанности заведующего кафедрой кожных и венерических болезней Саратовского медицинского института [5].

Файн Адольф Эммануилович. Родился в 1900 г. в Саратове. В 1924 г. А. Э. Файн окончил медицинский факультет Саратовского университета. Затем работал врачом-венерологом во вновь организованном Саратовском кожно-венерологическом диспансере. В сороковых годах А. Э. Файн был назначен главным врачом Саратовского областного кожно-венерологи- ческого диспансера (03.10.1949–30.06.1950). Будучи руководителем лечебного учреждения, он успешно совмещал административную работу с практической лечебной деятельностью. В годы Великой Отечественной войны А. Э. Файн был врачом-консультантом по специальности «Дерматовенерология» в эвакогоспиталях Саратова. Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» [5].

…Мы с гордостью вспомнили лишь некоторые из имен дерматовенерологов, которые достойно выполняли профессиональный долг и ковали победу в тылу и на фронтах Великой Отечественной войны. Подвиг советских медиков навечно останется в памяти не только тех, кто воевал, но и тех, ради которых этот подвиг совершался.

Список литературы Вклад дерматовенерологов Саратовской области в победу в Великой Отечественной войне

- Быков И.Ю. Вклад советской медицины в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Военно-медицинский журнал МО РФ. М.: Красная звезда, 2005; (5): 86.

- Они сражались за Родину: Книга памяти. Саратов: РПИ "Детская книга", 2001. 336 с.

- Гижов В.А. Саратовский медицинский институт в годы Великой Отечественной войны. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016; (7), ч. 1:26-8.

- Данилов A.H., Шнайдер Д.А., Шерстобитова Л.А. и др. 90 лет Саратовскому областному кожно-венерологическому диспансеру. В сб.: Альманах истории. Саратов, 2013; с. 1-92.

- Завьялов A.M., Утц С.Р. Ученые-дерматовенерологи- выпускники Саратовского медицинского университета (историко-биографические очерки). Саратов: СГМУ, 2009; с. 7, 20, 27, 29, 32, 69, 88, 98, 103.