Вклад Г.Ф. Шлатера в создание "Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций" Н.И. Пирогова

Автор: Шевченко Ю.Л., Будко А.А., Назарцев Б.И., Матвеев С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 4-1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет часть коллекции Военно-медицинского музея: уникальный комплект подлинных рисунков и изданий, отражающих совместную работу Н.И. Пирогова и художника Г.Ф. Шлатера над атласом «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (Дерпт, 1837 г.).

Н.и. пирогов, г.ф. шлатер, хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций, военно-медицинский музей

Короткий адрес: https://sciup.org/140296601

IDR: 140296601 | DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_2_162

Текст научной статьи Вклад Г.Ф. Шлатера в создание "Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций" Н.И. Пирогова

В Военно-медицинском музее сложилась уникальная коллекция подлинных артефактов, отражающих разные грани деятельности Николая Ивановича Пирогова. Особо можно отметить материалы, позволяющие проследить этапы создания первого иллюстрированного атласа «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций».

Вышедший на латинском языке в Дерпте в 1837 г. этот труд Н.И. Пирогова [1] быстро приобрел заслуженную известность и впоследствии неоднократно переиздавался на латинском, немецком и русском языках (Рис. 1).

Издания атласа стали библиографической редкостью, но несмотря на то, что «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» в истории отечественной и мировой хирургии занимает исключительное по своей важности место, в советское время, да и в новейшей российской истории, как ни странно, Атлас не переиздавался вплоть до настоящего времени [2].

Обратимся к начальному периоду работы над атласом. В этой связи, отметим уникальный материал, хранящийся в фондах Военно-медицинского музея:

подшивка подготовительных рисунков Г.Ф. Шлатера к атласу Н.И. Пирогова (ВММ КП ОФ-102930/1-14). Напомним читателю, что Георг Фридрих Шлатер не только автор рисунков с натуры, но и литограф, который готовил эти рисунки к печати в изданиях атласа 1837–1838 гг.1

Однако первый лист в подшивке — это рисунок самого Н.И. Пирогова, подписанный им и датированный 16 января 1839 г. Рисунок относится уже к другой работе Н.И. Пирогова «О перерезке ахиллова сухожилия, как оперативноортопедическом средстве лечения», вышедшей на немецком языке в Дерпте в 1840 г. [3, с. 90–183].

Скрепленные в единый блок рисунки Н.И. Пирогова и Г.Ф. Шлатера приобретают в своем единстве почти символический характер. Они подтверждают слова, сказанные еще Леонардо да Винчи: «Выбрось из головы мысль, что строение человека во всех его аспектах может быть изложено словами: чем подробней будет описание, тем больше ты затемнишь сущность бытия и тем больше отдалишь от читателя понимание того, что ты хотел описать. Поэтому необходимо не только писать, но и рисовать» [Цит. по: 4, с. 50]. Атласы Н.И. Пирогова, в том числе самый первый — «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» — служат примером единства слова и изображения, где рисунок становится необходимым инструментом анатомо-хирургического исследования. На этом первом этапе и хирург (Н.И. Пирогов), и художник (Г.Ф. Шлатер) были одержимы одной и той же страстью — желанием узнать, что скрыто там, в глубине плоти.

Н.И. Пирогову предстояло преобразовать анатомию в каждодневное подспорье для хирургов. И если на рисунках неправильно воспроизводились соотношения между отдельными органами и тканями, хирург получал ложное представление о топографии той или иной области человеческого тела. Как красочно описывал И. Захаров: «Молодой хирург к ужасу своему не мог узнать среди пульсирующих, покрытый пленкою трубочек, даже основные кровеносные сосуды. Ведь теперь он наблюдал жизнь организма совершенно иным видением — через маленькое «окно», образованное разрезами скальпеля. Из глубины многослойной блестящей

от крови толщи незнакомыми буграми, складками проступали органы. Иногда их вообще не удавалось найти в указанных таблицами местах из-за особенностей конституции больного или патологического смещения» [5, с. 44]. Следовательно, чтобы уберечь хирурга от опасности задеть артерии или органы, надо найти «метки», по которым хирург ориентировался бы в организме как по карте. Такими «Метками» могут стать фасции — оболочки сосудов, органов и мышц.

«Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» стала началом гигантской работы Н.И. Пирогова по вопросам хирургической анатомии. По справедливому замечанию А.Н. Макси-менкова Н.И. Пирогов «раскрывал сущность особенностей анатомии хирургической и исследований, как определяющих путь движения хирурга в глубину ткани, как вехи, руководствуясь которыми хирург мог не только вмешиваться, но даже и предопределять в известной мере развитие патологического процесса» [6, л. 6].

Первый атлас Н.И. Пирогова положил начало совершенствования методологии анатомо-хирургического исследования, вовлекая в свою орбиту послойную анатомию и анатомию разрезов, «ледовую» анатомию и анатомию распилов.

Обратимся, однако, к изобразительной части атласа. В предисловии автора к изданию 1840 г., датированным 10 июня 1836 г. Н.И. Пирогов пишет: «Хороший анатомо-хирургический рисунок должен служить для хирурга тем, чем карта-путеводитель служит путешествующему: она должна представлять топографию местности несколько иначе, чем обыкновенная географическая карта, которую можно сравнить с чисто анатомическим рисунком. Чтобы открыть артерию, нож хирурга должен пройти несколько слоев, каждый из этих слоев, или по крайней мере те, которые лежат в непосредственном соприкосновении с артерией, должны быть изображены с самой педантической точностью, точно так же, как и все окружающие артерию части» [7, с. 8]. (Эти слова Н.И. Пирогова невольно заставляют вспомнить определение, данное современным аргентинским писателем Федерико Андахази: «Анатомические атласы — новые навигационные карты хирургии» [8, с. 9]).

Требование «педантической точности» заставляет Н.И. Пирогова обратиться к профессиональному художнику, хотя он и сам неплохо владел кистью и каран-

Рис. 1. Титульный лист альбома «Anatomia chirurgica truncorum arterialum nec nom fasciarum fibrosarum. Autor Nicol Pirogoff» (Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций. Автор — Николай Пирогов). г. Дерпт, 1838 г. ВММ КП ОФ-34691.

дашом. Все биографы и исследователи творчества Н.И. Пирогова отмечают его мастерство в изготовлении анатомо-хирургических препаратов и рисунков с них. Так, И.С. Захаров пишет, что докторская диссертация, которую Н.И. Пирогов защитил 31 августа 1832 г., была проиллюстрирована большим количеством рисунков, сделанных самим автором [5, с. 31]. П.И. Калью еще более подробно освещает эту сторону деятельности Н.И. Пирогова в Дерпте. Отмечает, что уже в конкурсной работе 1829 г. (что наблюдается при операциях по подвязыванию крупных артерий) — Н.И. Пирогов изготовил большое количество анатомо-хирургических препаратов, сделав с них рисунки. В последнем семестре 1830 г. также изготовил много анатомических препаратов, которые по его желанию были зарисованы. К своей докторской диссертации изготовил «изумительные по своей полноте и точности анатомические препараты», с которых с помощью местного художника г-на Шлатера сделал 28 красочных изображений [9, с. 36–39]. В 1954 г. профессор А.Н. Чистович2 выпустил учебное пособие, специально посвященное патологоанатомическим препаратам и рисункам Н.И. Пирогова [10].

Рис. 2. Репродукция портрета Н.И. Пирогова с литографии Ф. Шлатера. 1837 г. ВММ КП ОФ-7362.

О Г.Ф. Шлатере в своих воспоминаниях уже на склоне лет упоминает Н.И. Пирогов — и в связи с портретом 1837 г., заказанным студентами и подаренным своему профессору [11, с. 40] (Рис. 2), и в связи с разработкой нового в то время предмета: фасции и отношение их к артериальным стволам и органам таза. «Для издания этого труда мне нужны были, — пишет Н.И. Пирогов, — издатель-книгопродавец, художник-рисовальщик с натуры и хороший литограф. Нелегко было тотчас же найти в Дерпте трех таких лиц. К счастью, как нарочно к тому времени, явился в Дерпт весьма предприимчивый (даже слишком, и после обанкротившийся) книгопродавец Клуге. Ему, конечно, безденежно, передал все права издания, с тем лишь, чтобы рисунки были именно такими, какие я желал иметь. Художник-рисовальщик — этот рисовальщик был тот же г. Шлатер, которого я некогда отыскал случайно для рисунков моей диссертации на золотую медаль. Это был не гений, но трудолюбивый, добросовестный рисовальщик с натуры. Он же, самоучкою, работая без устали и с самоотверждени-ем, сделался и очень порядочным литографом… Первые опыты литографского искусства Шлатера и были рисунки моей «Хирургической анатомии». Они удались вполне» [12, с. 336–337]. Можно считать

это высокой оценкой работы Г.Ф. Шлатера, тем более что о других художниках, готовящих к переизданию иллюстрации «Хирургической анатомии…» (в 1861 г. это варшавский гравер К. Шмидель, в 1881 г. К. Рихтер в Петербурге), Н.И. Пирогов не упоминает вообще. Г.Ф. Шлатер остается подлинным соавтором гениального хирурга, разделяя с ним успех первых изданий атласа. Однако позже имя художника уходит в тень, а об его успехах в анатомическом рисунке упоминается лишь вскользь.

В большой статье Вольдемара Ваги к 100-летию со дня смерти художника анатомические рисунки к трудам Н.И. Пирогова перечисляются лишь среди иллюстраций к работам других авторов, отнюдь не медиков [13, с. 55].

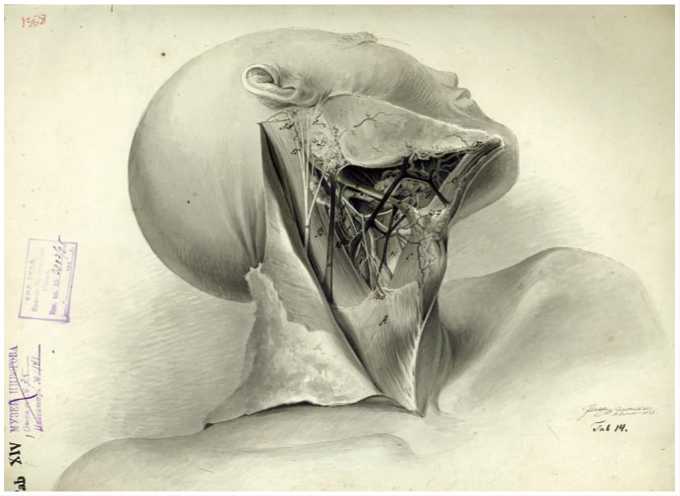

В Военно-медицинском музее хранится подшивка из 14 листов анатомических рисунков, 13 из которых — подготовительные рисунки Г.Ф. Шлатера к атласу Н.И. Пирогова «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Выполненные акварелью в черно-белых тонах, с градациями серого цвета и прорисями графитным карандашом рисунки содержат подпись художника — F. Schlater и пометку на латыни — ad naturam dei (рисовал с натуры). На четырех листах (л. 4, 8, 12, 13) проставлены даты, крайние из которых 09 февр. 1835 г. и 18 дек. 1836 г. Рисунки без названия, за исключением листов 11, 12, 14, где название изображений дается на латыни.

Но каждый рисунок (каждый лист) содержит номер таблицы, который полностью соответствует нумерации и описанию таблиц по печатному изданию атласа 1837–1838 гг.

Ниже приводится перечень таблиц в том порядке, в котором они подшиты в единый блок.

Л. 2 — таб. 17: второй слой, положение левой общей сонной.

Л. 3 — таб. 15: продолжение подчелюстной впадины в височно-челюстную ямку. Внутренняя челюстная артерия.

Л. 4 — таб. 8: фасция предплечья. Лучевая и локтевая артерии.

Л. 5 — таб. 49: положение передней большеберцовой артерии в средней трети голени.

Л. 6 — таб. 27: положение безыменного ствола в безыменной вены в надгрудинной ямке.

Л. 7 — таб. 26: поперечный разрез надгрудинной ямки.

Л. 8 — таб. 14: третий слой подчелюстной ямки. Место разделения общей сонной ветви наружной сонной (Рис. 3).

Рис. 3. Третий слой подчелюстной ямки; место разделения общей сонной ветви наружной сонной.

Л. 9 — таб. 13: второй слой подчелюстной впадины. Задняя пластинка шейной фасции. Артериальное влагалище.

Л. 10 — таб. 11: переход плечевой фасции в фасцию предплечья. Вены локтевого сгиба. Лучевая и локтевая артерии.

Л. 11 — таб. 10: шейная фасция.

Л. 12 — таб. 6: глубокий слой. Двуглавая мышца. Плечевая артерия. Срединный нерв.

Л. 13 — таб. 5: поверхностный слой. Плечевая фасция и плечевая артерия.

Л. 14 — таб. 4: основание подкрыльцовой ямки с ее естественными границами.

Как уже было сказано, приведенные в перечне таблицы и их нумерация полностью соответствует Дерптским изданиям атласа. Именно мастерство художника во многом способствовало успеху атласа Н.И. Пирогова, где в наглядной графической форме показана наблюдаемая при вскрытиях натура.

Работая с натуры или зарисовывая анатомические препараты, Г.Ф. Шлатер решал сложную задачу: на плоском листе бумаги добиться точной передачи особенностей структуры предмета изображения, формы и объема различных частей и органов, их взаиморасположение и, в целом, топографию изображаемого участка. Изображения должны были давать представление о важнейших слоях, обнажаемых в определенных границах один за другим с помощью ножа хирурга. Шлатер добивается максимальной точности (что и требовал Н.И. Пирогов); об этом свиде- тельствуют уже проставленные на таблицах буквенные обозначения отдельных частей изображения, которые отсылают к текстовой, описательной части атласа. При всей точности изображений, они не производят впечатления грубой натуралистичности. Возможно, этому способствует монохромность изображений, особенно в отпечатанных листах литографий. В проработке деталей и в пластической моделировке рисунка видна увлеченность мастера, не устающего восхищаться гармоничностью устройства человеческого тела и стремящегося — вслед за хирургом — увидеть и показать в организме «высокую функциональную слаженность и подчиненную ей морфологическую целесообразность» [2, с. 61]. Это особенно заметно в тех рисунках, где художник, как бы следуя за скальпелем хирурга, последовательно, слой за слоем, придерживаемых зажимами, уходит в глубину ткани; или в рисунках, где откинут лоскут кожи и обнажается предмет изображения.

В оформлении рисунка в целом Шлатер проявляет себя приверженцем классической школы: прорисовка абриса головы, очертаний туловища и его отдельных частей заставляет вспомнить античные статуи с их изумительной гармонией пропорций. Н.И. Пирогов отметил и еще одну особенность совместной работы с художником: «Рисунки препаратов постоянно дополняются очерком области. По-видимому, это излишняя роскошь, но если контур имеет целью показать положение той части, с которой срисован препарат,

то, я полагаю, что это очевидно нелишнее дополнение анатомо-хирургических рисунков» [2, с. 8]. Добиваясь четкости и выпуклости границ изображения еще до переноса его на литографский камень, Шлатер большеформатные рисунки вырезает по контуру и наклеивает на чистый лист бумаги (см. таб. 11, 26, 27, 49).

Отметим еще одну особенность, связанную с комплектом подготовительных рисунков Г.Ф. Шлатера к «Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций». На обороте каждого листа комплекта стоят штампы Пироговского музея (музей Русского хирургического общества Пирогова) и Военно-санитарного музея Военно-медицинской академии Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вероятно, именно там рисунки были скреплены в единый блок, но сделано это весьма небрежно: листы сшиты в произвольном порядке, безотносительно к имеющимся на них номерах таблиц; листы 7, 9 и 14 закреплены вверх ногами. В Пироговском музее подобной небрежности быть не могло. Сам комплект рисунков поступил в Военно-медицинский музей в его московский период деятельности в 1945 г. из Главного Военно-санитарного управления Красной Армии. Эти факты бытования рисунков Шлатера указывают в свою очередь на трех выдающихся деятелей отечественной медицины — Е.И. Смирнова3, А.Н. Максименкова4 и В.Н. Шевкуненко5, которые стоят у истоков создания Военно-медицинского музея, отмечающего в этом году свое 80-летие.

Им свойственна общность историко-медицинского подхода в изучении жизни и деятельности Н.И. Пирогова, понимания непреходящей актуальности его идей. Этим людям Военно-медицинский музей во много обязан тем, что в фондах музея собран значительный архивный, мемуарный, литературный и иконографический материал о Н.И. Пирогове и его современниках [7].

В заключении отметим следующее. В 2022 г. по инициативе, заботами и попечением основателя и президента Научно-медицинского хирургического центра (НМХЦ) им. Н.И. Пирогова академика РАН Юрия Леонидовича Шевченко» [3,

-

с. 2], увидело свет собрание сочинений великого хирурга в 10 томах. [14].

В третьем томе опубликован атлас «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций». Для перепечатки было избрано последнее прижизненное издание атласа на русском языке [15] под редакцией С. Коломнина6, которое, в свою очередь, основывалось на издании 1861 г. в обработке Ю. Шимановского [16]. Сравнивая эти издания с первоисточником, обнаруживаешь некоторые отличия. Для удобства пользователя иллюстративная часть (собственно атлас) и описания к нему объединены в один том, изменен формат иллюстраций и увеличено до 56 их число. К сожалению, на всех 288 страницах тома ни разу не упоминается автор рисунков с натуры и литографий — Георг Фридрих Шлатер. Но это нисколько не умаляет достоинств современного обращения к наследию Н.И. Пирогова, что доказывает его непреходящую актуальность.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов (The authors declare no conflict of interest).

Список литературы Вклад Г.Ф. Шлатера в создание "Хирургической анатомии артериальных стволов и фасций" Н.И. Пирогова

- Pirogoff N. Anatomia chirurgica truncorum arterialum nec nom fasciarum fibrosarum. Atlas. T.1, 2. Dorpati.: Sumtibus C.A. Kluge. 1837. 127 p.

- Пирогов Н.И. Собрание сочинений: В 10 т. — Т.3. — М.: Странникъ, 2022. — 288 с.

- Пирогов Н.И. Собрание сочинений: В 10 т. — Т.1. — М.: Странникъ, 2022. — 184 с.

- Тикотин М.А. Леонардо да Винчи в истории анатомии и физиологии. — Л.: Медгиз, 1957. — 263 с.

- Захаров И.С. Николай Иванович Пирогов: реформы и бессмертие. Книга первая (1810–1856 гг.). — СПб.: Рубин, 2008. — 176 с.

- Максименков А.Н. Анатомо-физиологическое направление в трудах Пирогова. — Л., 1950.

- Будко А.А. Пироговские реликвии и «Музей Пирогова» в Военно-медицинском музее Минобороны России // Военно-медицинский журнал. — 2019. — №10. — С.72-76.

- Андахази Ф. Анатом. — М.: Махаон, 2003. — 217 с.

- Калью П.И. Н.И. Пирогов и анатомо-физиологическое направление в хирургии. — М.: Медгиз, 1959. — 167 с.

- Чистович А.Н. Патологоанатомические препараты и рисунки Н.И. Пирогова. — Л.: Б.и., 1954. — 36 с.

- Максименков А.Н. Николай Иванович Пирогов: Жизнь и деятельность (Основные черты). — Л.: ВМОЛА им. С.М. Кирова, 1956. — 59 с.

- Пирогов Н.И. Собрание сочинений: В 10 т. — Т.10. — М.: Странникъ, 2022. — 363 с.

- Vaga V. 100 aastat g. Fr. Schlateri surmast. Kunst. — 1970. — №2 (37). — p. 49-55.

- Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, ученый, педагог, философ и религиозный мыслитель: (материалы к канонизации) / под ред. Шевченко Ю.Л. — М.: Историко-литературный журнал «Странникъ», 2020. — 262 с.

- Пирогов Н.И. Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций / Пер. с нем. под ред. и с прим. С. Коломнина. — Вып. 1-5. — СПб.: Н.Н. Цылов, 1881–1882.

- Пирогов Н.И. Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций: с 50 рис. с натуры, рис. Ф. Шлатером, литогр. Шмиделя; Вновь обраб. Ю. Шимановским. — Leipzig; Heidelberg: C.F. Winter’sche verlagshandlung, 1861. — 243 с.