Вклад Н.И. Пирогова в травматологию и ортопедию

Автор: Пинмачев О.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Юбилейный выпуск

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2020 года.

Бесплатный доступ

Показан вклад Н.И. Пирогова в развитие отечественной травматологии и ортопедии.

Н.и. пирогов, травматология, ортопедия

Короткий адрес: https://sciup.org/140260016

IDR: 140260016 | DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.86.21.005

Текст научной статьи Вклад Н.И. Пирогова в травматологию и ортопедию

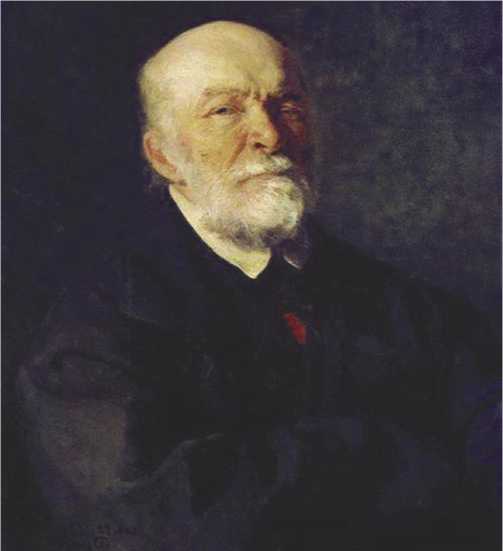

25 ноября этого года исполнится 210 лет со дня рождения Великого русского хирурга Николая Ивановича Пирогова. При произнесении имени Великого врача и ученого русский человек испытывает гордость.

Николай Иванович Пирогов — основоположник военно-полевой хирургии, великий педагог, анатом, основатель русской школы травматологии и ортопедии. C его именем связано становление и развитие отечественной травматологии и ортопедии как научно-практической дисциплины в XIX веке.

Глубокий научный подход к важнейшим проблемам хирургии и травматологии позволил ему внести огромный вклад в медицинскую науку и практику до сих пор не утративший своего значения. Несмотря на более чем вековую давность, труды Николая Ивановича Пирогова продолжают поражать оригинальностью и глубиной своей мысли.

Во время войны на Кавказе Н.И. Пирогов применил крахмальную повязку Сетена для фиксации переломов конечностей у раненых, которых необходимо было эвакуировать. Однако, убедившись на практике в ее несовершенстве, он в 1852 г. заменил последнюю на свою «налепную» алебастровую повязку.

Это дало возможность хирургам возвращать в строй раненых, которые несколькими годами раньше просто лишились бы руки или ноги в результате ампутации.

Создание и повсеместное использование в лечебной практике гипсовых повязок при переломах костей конечностей является важнейшим достижением хирургии и травматологии. Именно Н.И. Пирогов первым во всем мире создал и применил на практике совершенно иной метод иммобилизации с использованием алебастра, который при застывании превращался в гипс.

Чтобы получить необходимый эффект Николай Иванович Пирогов пытался использовать для повязки любое сырье — крахмал, коллоидин и даже гуттаперчу. Однако, любой из этих материалов обладал своими недо-

статками. Н.И. Пирогов решил создать свою собственную повязку из гипса, которая практически в том же виде используется и на сегодняшний день. Осознать то, что гипс является самым лучшим материалом, известный хирург смог после посещения мастерской популярного в те времена скульптора Н.А. Степанова. Как он сам вспоминал полтора десятилетия спустя, наблюдал за тем, как работает скульптор. «Я в первый раз увидел… действие гипсового раствора на полотне», — писал врач. — Я догадался, что его можно применять в хирургии, и тотчас же наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором,

на сложный перелом голени. Успех был замечательный. Повязка высохла в несколько минут: косой перелом с сильным кровяным подтеком и прободением кожи… зажил без нагноения и без всяких припадков. Я убедился, что эта повязка может найти огромное применение в военно-полевой практике». Как, собственно, и случилось.

Как писал сам Николай Иванович Пирогов, «война есть травматическая эпидемия». И как для всякой эпидемии, для войны должна была найтись какая-то своя, образно говоря, вакцина. Ею — отчасти, потому что далеко не все ранения исчерпываются перебитыми костями — и стал гипс.

Когда в 1853 году началась Крымская война, Николай Иванович счел своим гражданским долгом отправиться в Севастополь. Он добился назначения в действующую армию. На нее уже знаменитый к тому времени хирург Николай Иванович Пирогов приехал 24 октября 1854 года, в самый разгар событий. Именно в этот день состоялось печально знаменитое Инкерманское сражение, закончившееся для русских войск крупной неудачей.

Все эти печальные события произошли в связи с тем, что к началу Крымской войны Россия оказалась во многом не готова.

Не готова страна была в общем, экономико-общественном смысле. Не хватало современного оружия, боеспособного флота, железных дорог (и это оказалось критическим!), ведущих к театру военных действий.

А еще в Российской армии не хватало врачей. К началу Крымской войны организация медицинской службы в армии шла в соответствии с руководством, написанным за четверть века до того. Согласно его требованиям, после начала военных действий в войсках должно было насчитываться более 2000 врачей, почти 3500 фельдшеров и 350 фельдшерских учеников. В реальности же не хватало никого: ни медиков (десятой части), ни фельдшеров (двадцатой части), а их учеников не было вообще.

Казалось бы, не такая уж и существенная нехватка. Но тем не менее, как писал военный исследователь Иван Блиох, «в начале осады Севастополя один врач приходился на триста человек раненых». Чтобы изменить это соотношение, по сведениям историка Николая Гюббенета, за время Крымской войны на службу были приняты более тысячи врачей, в том числе иностранцы и студенты, получившие диплом, но не закончившие обучение. И почти 4000 фельдшеров и их учеников, половина из которых в ходе боевых действий вышла из строя.

В такой обстановке и с учетом свойственной, увы, русской армии того времени тыловой организованной беспорядочности, число навсегда выведенных из строя раненых должно было достигнуть как минимум четверти.

В письме своей жене Александре 24 ноября 1854 года Пирогов писал: «Да, 24 октября дело не было нежданное: его предвидели, предназначили и не позаботились. 10 и даже 11000 было выбывших из строя, 6000 слишком раненых, и для этих раненых не приготовили ровно ничего; как собак, бросили их на земле, на нарах, целые

недели они не были перевязаны и даже не накормлены. Укоряли англичан после Альмы, что они ничего не сделали в пользу раненого неприятеля; мы сами 24 октября ничего не сделали. Приехав в Севастополь 12 ноября, следовательно, 18 дней после дела, я нашел слишком 2000 раненых, скученных вместе, лежащих на грязных матрацах, перемешанных, и целые 10 дней почти с утра до вечера должен был оперировать таких, которым операции должно было сделать тотчас после сражения».

Но как стойкость защитников Севастополя изумила готовившихся к быстрой победе союзников, так и усилия медиков дали неожиданно куда более хороший результат. Результат, у которого было несколько объяснений, но одно имя — Пирогов.

Именно в этой обстановке таланты Николая Ивановича Пирогова проявились в полной мере. Во-первых, именно ему принадлежит заслуга во введении в практику системы сортировки раненых: «Я первый ввел сортировку раненых на севастопольских перевязочных пунктах и уничтожил этим господствовавший там хаос», — писал об этом сам великий хирург. По Пирогову, каждого раненого нужно было отнести к одному из пяти типов. Первый — безнадежные и смертельно раненые, которым нужны уже не врачи, а утешители: медсестры или священники. Второй — тяжело и опасно раненые, требующие безотлагательной помощи. Третий — тяжелораненые, «требующие также неотлагательного, но более предохранительного пособия». Четвертый — «раненые, для которых непосредственное хирургическое пособие необходимо только для того, чтобы сделать возможную транспортировку». И, наконец, пятый — «легкораненые, или такие, у которых первое пособие ограничивается наложением легкой перевязки или извлечением поверхностно сидящей пули».

А во-вторых, именно здесь, в Севастополе, Николай Иванович стал широко использовать не так давно изобретенную им гипсовую повязку. Насколько большое значение он придавал этому новшеству, можно судить по простому факту. Именно под него Пирогов выделил особый тип раненых — требующих «предохранительного пособия».

Вот оно, то самое «сберегательное лечение», оно же «предохранительное пособие»! Именно для него и применялась в Севастополе, как ее назвал Николай Иванович Пирогов, «налепная алебастровая (гипсовая) повязка». А частота ее применения прямо зависела от того, как много раненых врач старался уберечь от ампутации — а значит, какому числу бойцов нужно было наложить гипс на огнестрельные переломы рук и ног. И видимо, счет им шел на сотни. «У нас вдруг привалило до шестисот раненых в одну ночь, и мы сделали в течение двенадцати часов семьдесят ампутаций. Эти истории повторяются беспрестанно в различных размерах», — писал Пирогов своей жене 22 апреля 1855 года. А по свидетельству очевидцев, применение Пироговской «налепной повязки» позволило сократить число ампутаций в несколько раз. Получается, только в тот кошмарный день, о котором хирург рассказывал своей жене, гипс наложили двум-трем сотням раненых!

«Сотни ампутированных» — это значит, тысячи загипсованных. А загипсованных — значит, спасенных, поскольку именно смертность от ампутаций была одной из самых распространенных причин гибели русских солдат в годы Крымской войны. Так стоит ли удивляться, что там, где присутствовал Пирогов с его новинкой, смертность резко шла на убыль?

Одним из нововведений Николая Ивановича в русской армии стало создание института сестер милосердия. Он был одним из инициаторов создания Крестовоздви-женской женской общины сестер милосердия, участницы которой сыграли огромную роль в спасении раненых под Севастополем.

Как писал Н.И. Пирогов 6 декабря 1854 года: «Они день и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают при перевязке, бывают и при операциях, раздают больным чай и вино и наблюдают за служителями и за смотрителями и даже за врачами. Присутствие женщины, опрятно одетой и с участием помогающей, оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий».

Получив под свое начало сестер милосердия, Николай Иванович Пирогов довольно быстро ввел между ними разделение. Он выделил среди них перевязочных

и операционных, аптечных, дежурных, транспортных и хозяек, отвечавшим за питание.

Гипс, эфир, сортировка раненых… Есть ли что-то еще, что Пирогов сделал первым из коллег? Есть!

Разработанная Пироговым операция резекции локтевого сустава способствовала в известной мере еще больше ограничению ампутаций.

В 1840 г. в Дерпте вышел знаменитый труд Н.И. Пирогова о перерезке ахиллова сухожилия как оперативно ортопедическое средстве лечения косолапости.

Благодаря исследованиям Н.И. Пирогова стало известно, что разошедшиеся концы ахиллова сухожилия после его рассечения и редрессации стопы восстанавливаются с образованием сухожильной ткани.

Проблемой перерезки ахиллова сухожилия Н.И. Пирогов занимался с 1836 г. Вот как он об этом вспоминает: «В бытность мою в Берлине с 1834 г. По май 1835 г. я вообще не слышал ни слова об оперативной ортопедии. Таким образом, я осуществил до некоторой степени рискованное предприятие, когда в 1836 г. впервые решился произвести перерезку ахиллова сухожилия в моей частной практике». Как известно, операция им была выполнена у 14-летней девочки по поводу застарелой косолапости, с благоприятным результатом.

Как клиницист Николай Иванович Пирогов отличался исключительной наблюдательностью. Его высказывания, касающиеся заражения раны, значения миазм, применения различных антисептических веществ при лечении ран (иодной настойки, раствора хлорной извести, азотнокислого серебра), являются по существу предвосхищением работ английского хирурга Дж. Листера.

Взгляды Н.И. Пирогова на хирургические вмешательства, на превентивные операции на перевязочных пунктах и в полевых лазаретах менялись на протяжении всей его жизни. Вначале он был решительным сторонником предупредительных операций. После тщательного анализа клинических исходов ранений, дававших особенно высокую смертность от осложнений ран гнилостными процессами, а также смертности среди больных, оперированных в больницах и в условиях частной практики, Н.И. Пирогов сделал вывод о нецелесообразности предупредительных операций на перевязочных пунктах и о бессилии хирурга в этих условиях в борьбе за снижение смертности и инвалидности среди раненых. Ознакомившись во время

русско-турецкой войны с медицинским обеспечением боевых действий войск, с постановкой хирургической работы на главных перевязочных пунктах и в военновременных госпиталях (в частности, с результатами применения Листеровского метода борьбы с инфекцией при операциях), Н.И. Пирогов изменил свое отношение к роли хирургических вмешательств в профилактике осложнений огнестрельных ран. В своем последнем труде «Военноврачебное дело...» он говорил уже о двух путях развития хирургии (особенно военно-полевой): выжидательно-сберегательном и активно-профилактическом. С открытием и внедрением в хирургическую практику антисептики и асептики хирургия стала развиваться по второму пути, о котором Н.И. Пирогов писал: «Для полевой хирургии открывается обширное поле самой энергической деятельности на перевязочном пункте — первичные операции в небывалых доселе размерах».

Николай Иванович Пирогов внес существенный вклад в отечественную и зарубежную травматологию и в медицину в целом.

Период жизни и работы Николая Ивановича Пирогова — это период зарождения и развития Российской травматологии. Под его руководством были защищены первые отечественные научные работы, посвященные нашей специальности: «О косолапости и конской стопе, излечиваемые перерезкой ахиллова сухожилия» (Ф. Руин, 1837); «О рассечении ахиллова сухожилия» (О. Рееканпф, 1838); «Насильственное выправление анкилоза колена» (Л. Беккерс, 1860).

Николай Иванович Пирогов за свою жизнь внес огромный вклад в развитие Российской военно-полевой хирургии и фактически стал одним из основателей новой медицинской науки — травматологии и ортопедии. Его труды значительно определили свое время и были признаны как в нашей стране, так и за рубежом. Успехи в медицинской науке позволили спасти огромное количество жизней, вернуть в строй сотни и тысячи раненых на полях сражений.

Отдавая дань заслугам Николая Ивановича Пирогова можно смело сказать: «Великие люди потому и великие, что остаются в памяти благодарных потомков за деяния во имя благо народа и отечества!». Его деятельность была настолько многогранна, что его можно смело назвать гением русской медицины!

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).

Список литературы Вклад Н.И. Пирогова в травматологию и ортопедию

- Пирогов Н.И. Вопросы Жизни. Дневник старого врача. — М.: НМХЦ им. Н.И. Пирогова; 2010. [Pirogov NI. VoprosyZhizni. Dnevnikstarogo vracha. Moscow: NMKhTs im. NI Pirogova; 2010. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Налепная алебастровая повязка в лечении простых и сложных переломов и для транспорта раненых на поле воя. — М.: Медгиз; 1952. [Pirogov NI. Nalepnaya Alebastrovaya povyazka vlechenii prostykh i slozhnykh perelomov i dlya transporta ranenykh na pole voya. Moscow: Medgiz; 1952. (In Russ).]

- Шевченко Ю.Л. Праведный и Чудесный доктор Николай Пирогов: врач, ученый, педагог, философ и религиозный мыслитель (материалы к канонизации). — Смоленск: Странникъ; 2020. [Shevchenko YuL. Pravednyi i Chudesnyi doktor Nikolai Pirogov: vrach, uchenyi, pedagog, filosof i religioznyi myslitel' (materialy k kanonizatsii). Smolensk: Strannik; 2010. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Ч. 1. Под ред. Бурденко Н.Н. — М.: Медгиз; 1941. [Pirogov NI. Nachala obshchei voenno-polevoi khirurgii, vzyatye iz nablyudenii voenno-gospital'noi praktiki i vospominanii o Krymskoi voine i Kavkazskoi ekspeditsii. Part 1. Ed by Burdenko NN. Moscow: Medgiz; 1941. (In Russ).]

- Шевченко Ю.Л., Козовенко М.Н. Духовно-философические наследия Н.И. Пирогова // История медицины. — 2014. — №1. — С. 80-93. [Shevchenko YuL, Kozovenko MN. Dukhovno-filosoficheskie naslediya N.I. Pirogova. Istoriya meditsiny. 2014;(1):80-93. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблюдений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кавказской экспедиции. Ч. 2. Под ред. Бурденко Н.Н. — М.: Медгиз; 1944. [Pirogov NI. Nachala obshchei voenno-polevoi khirurgii, vzyatye iz nablyudenii voenno-gospital'noi praktiki i vospominanii o Krymskoi voine i Kavkazskoi ekspeditsii. Part 2. Ed by Burdenko NN. Moscow: Medgiz; 1944. (In Russ).]

- Смирнов Е.И. Идеи Н.И. Пирогова в дни Великой Отечественной войны // Хирургия. —1943. — №2-3. [Smirnov EI. Idei NI Pirogova v dni Velikoi Otechestvennoi voiny. Khirurgiya. 1943;(2-3). (In Russ).]

- Штрайх С.Д. Комментарии к "Севастопольским письмам и воспоминаниями Н.И. Пирогова". — М.: Издательство Академии наук СССР; 1950. [Shtraikh SD. Kommentarii k "Sevastopol'skim pis'mam i vospo-minaniyami NI Pirogova". Moscow: Izdatel'stvo Akademii nauk; 1950. (In Russ).]

- Коган И.С. Н.И. Пирогов. Харьков; 1946. [Kogan IS. NI Pirogov. Khar'kov; 1946. (In Russ).]

- Гезер Г. Основы истории медицины. Казань; 1890. [Gezer G. Osnovy istoriimeditsiny. Kazan'; 1890. (In Russ).]

- История медицины. Под ред. Петрова Б.Д. — М.: Медицина; 1954. [Istoriya meditsiny. Ed by Petrov BD. Moscow: Meditsina; 1954. (In Russ).]

- Пирогов Н.И. Севастопольские письма и вспоминания. — М.: Академии наук; 1950. [Pirogov NI. Sevastopol'skiepis'ma i vspominaniya. Moscow: Akademii nauk; 1950. (In Russ).]

- Злотников М.Д. Великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. — Иваново: Облгиз; 1950. [Zlotnikov MD. Velikii russkii khirurg Nikolai Ivanovich Pirogov. Ivanovo: Oblgiz; 1950. (In Russ).]