Вклад профессора Д.М. Пучиньяна в развитие научной проблематики гемостазиологии

Автор: Островский В.В., Ульянов В.Ю., Гришин С.Е., Федонников А.С., Норкин И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Юбилеи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрываются этапы научной биографии профессора Д. М. Пучиньяна, внесшего заметный вклад в развитие отечественной теоретической и практической гемостазиологии. Его имя связано с разработкой нового направления в гемостазиологии - адаптационной (превентивной) коагулологии, в центре внимания которой находится учет резервных возможностей системы гемостаза при проведении противотромботической профилактики больным с риском развития послеоперационных тромботических осложнений.

Адаптационная коагулогия, гемостаз, ниитон сгму, профессор д.м. пучиньян, сарниито

Короткий адрес: https://sciup.org/149143901

IDR: 149143901 | УДК: 612.115 | DOI: 10.15275/ssmj1901098

Текст научной статьи Вклад профессора Д.М. Пучиньяна в развитие научной проблематики гемостазиологии

-

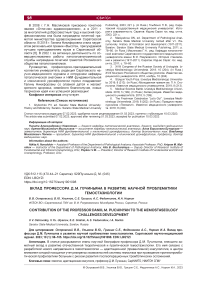

17 февраля 2023 г. исполнилось 75 лет со дня рождения одного из известных представителей саратовской научной школы гемостазиологов доктора медицинских наук, профессора Даниила Мироновича Пучиньяна, внесшего заметный вклад в развитие отечественной теоретической и практической гемо-стазиологии (рис. 1).

Даниил Миронович Пучиньян родился в 1948 г. в городе Саратове в семье служащих. Во время учебы в Саратовском медицинском институте активно участвовал в работе научного студенческого кружка при кафедре физиологии человека, со школьной скамьи мечтая связать свою профессиональную жизнь в медицине с физиологической наукой. В 1972 г., с отличием окончив лечебный факультет Саратовского медицинского института и завершив прохождение интернатуры по хирургии, Даниил Миронович был призван на двухгодичную военную службу в качестве начальника лазарета авиационного полка. После демобилизации с 1975 по 1976 г. работал врачом-хирургом в Дорожной клинической больнице Приволжской железной дороги, а затем с мая по октябрь 1976 г. — младшим научным сотрудником лаборатории патофизиологии Саратовского НИИ травматологии и ортопедии [1].

В октябре 1976 г. исполнилась мечта Д. М. Пучи-ньяна стать физиологом, чему поспособствовало введение новой учебной программы для студентов медицинских вузов страны и внесение изменений в штатное расписание теоретических кафедр, в том числе и кафедры физиологии человека, куда молодой врач был приглашен на работу в качестве ассистента. Даниил Миронович обратился к заведующей кафедрой профессору С. А. Георгиевой с просьбой изыскать возможность обучения в аспирантуре. Сусанна Артемьевна получила добро ректора института профессора Н. Р. Иванова на прием в аспирантуру. Окончив обучение в аспирантуре, в октябре 1979 г. Д. М. Пучиньян приступил к работе в должности ассистента кафедры нормальной физиологии (рис. 2).

Большое влияние на формирование преподавателя и ученого оказала заведующая кафедрой нормальной физиологии доктор медицинских наук, профессор С. А. Георгиева (рис. 3), которая уделяла особое внимание методологии педагогической деятельности и в процессе выполнения научно-исследовательских работ формировала личность будущего ученого.

В 1980 г. кандидатская диссертация Д. М. Пучи-ньяна на тему «Влияние инсулина на функциональную активность тромбоцитов и процесс свертывания крови» была принята к защите в Институте физиологии им. акад. И. П. Павлова АН СССР (г. Ленинград).

Corresponding author — Sergey E. Grishin

Тел.: +7 (927) 1222498

Рис. 1. Доктор медицинских наук, профессор Даниил Миронович Пучиньян

Тема диссертации соответствовала одному из основных научных направлений кафедры — изучению гормональной регуляции системы гемостаза. Автором было показано то, что в ответ на внутривенное введение инсулина интактным кроликам в системе гемостаза развиваются фазные изменения: после первоначального кратковременного сдвига в сторону гиперкоагуляции наступает продолжительная фаза гипокоагуляции и угнетения динамических и прокоагулянтных свойств тромбоцитов. В этих фазных изменениях свертываемости крови была определена ведущая роль тромбоцитов, функциональные свойства которых проявляли зависимость от углеводного метаболизма и были связаны с угнетением активности циклооксигеназы под действием гормона, наподобие механизма действия ацетилсалициловой кислоты. Кроме того, было обнаружено, что первоначальная гиперкоагуляционная реакция крови на действие инсулина связана с реактивным выбросом адреналина. Данный факт свидетельствовал о том, что у здоровых животных исследуемая доза инсулина вызывала стресс [2].

Рис. 2. Ассистент кафедры физиологии человека Д. М. Пучиньян проводит заседание научного студенческого кружка (1980 г.).

Источник: личный фотоархив профессора Д. М. Пучиньяна

Рис. 3. Д. М. Пучиньян, С. А. Георгиева. Источник: личный фотоархив профессора Д. М. Пучиньяна

В процессе исследования был разработан способ моделирования тромбогеморрагического синдрома путем нагрузки экспериментальных животных инсулином. Способ был защищен авторским свидетельством СССР на изобретение [3]. Кстати, данное изобретение было первым на кафедре физиологии человека. В практическом плане результаты работы продемонстрировали необходимость тщательного подбора вводимой дозы инсулина больным сахарным диабетом, так как несвоевременное и неадекватное по дозированию введение гормона вызывает в организме стресс, отражающийся на состоянии сосудистой стенки, что чревато развитием микро- и макроангиопатий [2].

Защита диссертации не обошлась без курьезов: диссертация была принята в 1980 г., а защита прошла только через год — в октябре 1981 г., так как документы были потеряны, и дважды пришлось проходить весь путь предварительной апробации.

Результаты диссертационного исследования Д. М. Пучиньяна были обобщены с предшествующими работами, выполненными на кафедре по изучению воздействия инсулина на систему гемостаза, и представлены в монографии «Инсулин, свертывание крови, фибринолиз» [4]. В работе рассмотрены гемостазиологические эффекты инсулина с позиций учения о системе регуляции агрегатного состояния крови академика О. К. Гаврилова и учения профессора М. С. Мачабели о тромбогеморрагическом синдроме. Согласовав собственные результаты исследования и данные литературы с основами этих теорий, авторы монографии показали то, что инсулин, воздействуя на центральные органы (печень) системы регуляции агрегатного состояния крови, ее периферические образования (клетки крови и сосудистой стенки, соединительной ткани) и местные регуляторы (почки, сердце, скелетные мышцы), выполняет функцию по упорядочиванию работы этой системы. Данное положение позволило авторам отнести инсулин к центральным регуляторам системы регуляции агрегатного состояния крови.

В декабре 1982 г. по приглашению директора института И. И. Жаденова Даниил Миронович возвратился на работу в Саратовский НИИ травматологии и ортопедии, и уже в декабре 1983 г. по конкурсу был избран на должность руководителя группы патофизиологии. На протяжении последующих 30 лет происходит его творческий и карьерный рост, это: старший научный сотрудник лаборатории патофизиологии, руководитель этой лаборатории, ведущий научный сотрудник группы патофизиологии, заместитель директора института по научной работе.

В 1988 г. Даниилу Мироновичу присвоено научное звание старшего научного сотрудника по специальности «физиология человека и животных».

Землетрясение в Спитаке 7 декабря 1988 г. Д. М. Пучиньян воспринял как собственное горе. Он оказался на месте трагедии в числе первых спасателей. Три месяца добровольцем участвовал в ликвидации последствий стихийного бедствия в Армении в качестве начальника медицинской роты Саратовского полка гражданской обороны в городе Ленинакане (ныне Гюмри).

Вернувшись в Саратов, Даниил Миронович с профессором С. А. Георгиевой стали обсуждать опыт оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясениях и других катастрофах. Так родилась идея новой книги. Ее написанию способствовало и то, что Саратовский НИИ травматологии и ортопедии с первых лет своего функционирования был центром развития в регионе нейрохирургии. Послевоенные истоки саратовской школы нейрохирургии связаны с именами всемирно известных профессоров В. М. Угрюмова, П. И. Эмдина, Е. И. Бабиченко. Их ученики достойно развивали хирургию головного и спинного мозга. На базе нейрохирургического отделения института велись работы и по изучению механизмов регуляции вегетативных функций организма, в том числе и коагуляционно-литического гомеостаза. Анализ собственных результатов и литературных данных представлен в монографии «Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга» [5]. В предисловии к монографии главный внештатный нейрохирург Минздрава России, директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского нейрохирургического института им. А. Л. Поленова, доктор медицинских наук В. П. Берснев писал: «Несомненно, настоящая книга, впервые освещающая с позиции гомеостаза травматическую болезнь головного и спинного мозга, заинтересует не только нейрохирургов, но и специалистов других областей — физиологов, патофизиологов, невропатологов, хирургов, травматологов». Действительно, в работе рассмотрены вопросы висцеральной патологии при травме центральной нервной системы, пато-морфологические и патофизиологические аспекты, сопровождающие течение травматической болезни головного и спинного мозга. Особое внимание уделено реакциям систем гемокоагуляции и фибринолиза при травме головного и спинного мозга, которые отражали развитие синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром) крови, чреватого усугублением течения основного заболевания. Вместе с тем авторы не рассматривают это состояние только с позиций патогенеза нарушения гемостатической функции организма, они подчеркивают саногенетическую, адаптационную роль ДВС-синдрома, которая проявляется улучшением реологических свойств крови. В книге подчеркивается, что «травматическая болезнь головного и спинного мозга — это еще и болезнь адаптации».

1970-е гг. — время активного развития и внедрения эндопротезирования тазобедренного сустава в стране. Саратов, наряду с Москвой и Ленинградом, оказался в эпицентре этих процессов: саратовские ученые Я. И. Шершер, И. Д. Ковалева, И. И. Жаде-нов и другие работали на переднем крае мировой науки, создавая эндопротезы нового поколения. Операции эндопротезирования того периода характеризовались высокой травматичностью, что влекло за собой развитие венозных тромботических осложнений, нередко с яркой манифестацией ДВС-синдрома в виде тромбоэмболии легочной артерии или тяжелых геморрагических проявлений, трудно поддающихся лечебным мероприятиям того времени. Возникла острая потребность в разработке и проведении адекватной противотромботической профилактики и способов купирования геморрагических и тромботических осложнений. В то же время сложность принятия решений заключалась в том, что шла борьба между консерваторами, которые механистически подходили к борьбе с гемокоагуляционными осложнениями (кровотечение — «лей кровь, вводи фибриноген»), и новаторами в лице М. С. Ма-чабели и ее последователей, которые теоретически обосновали необходимость использования гепарина для купирования тяжелых кровотечений, в основе которых лежит тромбогеморрагический синдром (позже названный ДВС-синдромом по западному образцу) — неконтролируемое свертывание крови, «сжигающее» прокоагулянты в сосудистом русле. Остановить этот процесс, чтобы добиться сбалансированности про- и антикоагулянтного звена гемостаза, предлагалось гепарином.

По инициативе директора СарНИИТО и руководителя Республиканского артрологического центра доцента И. И. Жаденова сотрудники лаборатории патофизиологии приступили к обобщению отечественного и мирового опыта по борьбе с тромбозами и кровотечениями в травматологии и ортопедии. В монографии «Профилактика гемокоагуляционных осложнений у больных травматолого-ортопедического профиля» [6] нашли отражение вопросы диагностики состояния гемокоагуляции и профилактики послеоперационных тромботических и геморрагических осложнений у больных со множественными и сочетанными травмами, заболеваниями и травмами нижних и верхних конечностей. Акцент в книге сделан на своевременной диагностике коагулопатий, профилактике и лечении гепарином. Обобщение собственных исследований Д. М. Пучиньяном позволило сделать вывод о том, что у больных с травмами и заболеваниями костей и суставов тазового пояса, как правило, выявляется латентная или хроническая формы тромбогеморрагического синдрома. На этом фоне дополнительная операционная травма может привести к его манифестации с преимущественным тромботическим и/или геморрагическим компонентом. Однократное дооперационное рутинное исследование коагуляционных и литических свойств крови не позволяет прогнозировать возникновение тромботических осложнений. Следует оценивать риск развития послеоперационных гемокоагуляционных осложнений по балльной шкале, учитывая при этом и показатели коагулограммы. Травмы и операции на костях тазового пояса сами по себе являются фактором риска развития тромбоза, поэтому неспецифическую и специфическую профилактику тромботических осложнений необходимо проводить всем больным этой категории.

Будучи руководителем патофизиологической лаборатории, Д. М. Пучиньян способствовал дальнейшему развитию гемостазиологического направления в институте, укрепляя лабораторию кадрами, способными обеспечить высокий уровень исследований в области совершенствования диагностики, профилактики и купирования тромботических и геморрагических осложнений в травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Следует отметить, что лаборатория обеспечивала выполнение практически всех диссертационных и плановых научно-исследовательских работ института.

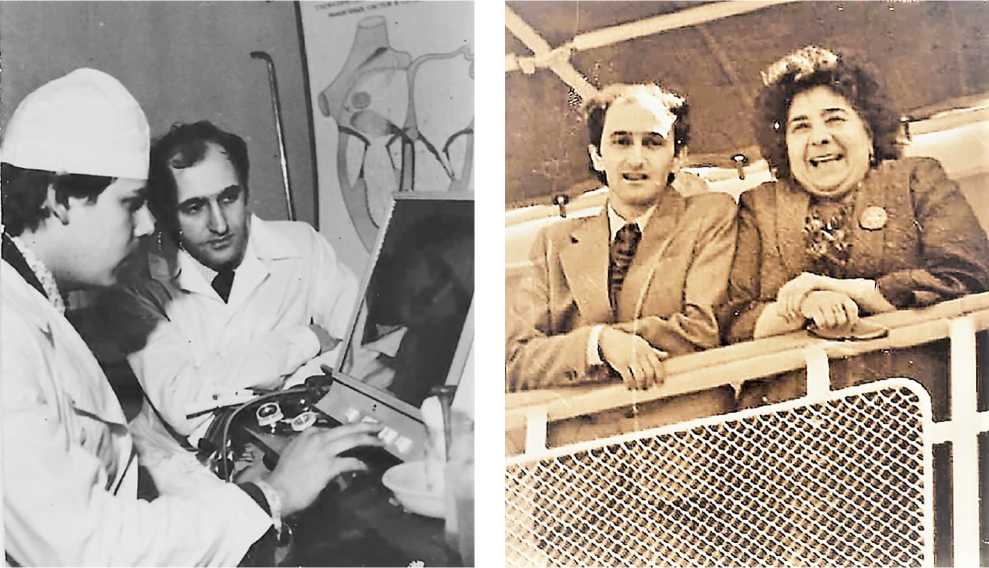

За время руководства Д. М. Пучиньяном лабораторией двое ее сотрудников выполнили и защитили кандидатские диссертации. Одна была посвящена исследованию состояния микроциркуляции у больных с остеоартрозом тазобедренных суставов [7], другая — усовершенствованию электрокоагуло-графического метода диагностики коагуляционных нарушений с разработкой алгоритма диагностики и профилактики [8]. В 1998 г. старший научный сотрудник института кандидат медицинских наук, доцент Г. В. Коршунов защитил докторскую диссертацию «Клинико-лабораторная диагностика адаптивных и дисфункциональных состояний системы гемостаза больных с травмами и заболеваниями

Рис. 4. Заведующий лабораторией патофизиологии кандидат медицинских наук Д. М. Пучиньян и старший научный сотрудник лаборатории кандидат медицинских наук Г. В. Коршунов за работой (1994 г.).

Источник: фотоархив НИИТОН СГМУ

опорно-двигательного аппарата» — первую в Приволжском регионе по специальности «клиническая лабораторная диагностика» (рис. 4).

С 1990 г. Д. М. Пучиньян активно разрабатывал тему, посвященную улучшению профилактики тромботических осложнений в травматологии и ортопедии, логическим завершением которой стала защита докторской диссертации. В 1996 г. в диссертационном совете Российского университета дружбы народов (Москва) прошла успешная защита докторской диссертации Д. М. Пучиньяна на тему «Физиологическое обоснование принципов профилактики послеоперационных гемокоагуляционных осложнений» [9], в которой на основе комплексного изучения микроциркуляции и коагуляционно-литических свойств крови пациентов с травмами костей нижних конечностей и тяжелыми формами дегенеративного поражения тазобедренных суставов были сформулированы принципы нового направления в профилактике гемокоагуляционных осложнений — адаптационной, или превентивной, коагулологии, базирующейся на учете адаптационных возможностей системы гемостаза. Этому способствовала разработка способов диагностики нарушений гемостаза на основе интегральных инструментальных методов регистрации процессов коагуляции крови и плазмы — тромбоэластографии [10] и электрокоагулографии [11]. Диссертационный совет рекомендовал опубликовать данную работу в виде монографии.

Анализ результатов проведенных исследований показал то, что применяемые рутинные биохимические коагуляционные тесты не имеют прогностического значения в отношении возможной реализации гемокоагуляционного потенциала в форме тромботических осложнений. Автором описан феномен сближения величин хронометрических и структурных показателей электрокоагулограмм или тромбоэластограмм крови и плазмы при одновременной регистрации процесса свертывания этих субстратов у больных с наличием латентного (или хронического) тромбогеморрагического синдрома. Установлено, что этот феномен является лабораторным критерием риска развития тромботических осложнений и обусловлен ролью эритроцитов в формировании адаптационных возможностей системы гемостаза. Выделены три типа регулирования эритроцитами гемокоагуляционного потенциала — нормальный, компенсированный и субкомпенсированный, отражающие состояние гемостатической функции организма, и соответственно три типа функционирования системы гемостаза — нормальный, компенсированный и субкомпенсированный [12]. Иными словами, показано, что эритроциты корригируют коагуляционный потенциал плазмы в соответствии с потребностями организма, но до определенного предела. Ограничение адаптационного потенциала системы гемостаза чревато риском развития тромботических венозных осложнений, особенно связанных с агрессивными воздействиями на организм, в частности хирургическим вмешательством. В этих случаях специфическая профилактика тромботических осложнений, проводимая больным в обязательном порядке, имеет абсолютную целесообразность. Однако, когда операция по своей травматичности не вызывает опасений развития тромбоза, игнорирование адаптационными возможностями системы гемостаза может привести к нежелательным последствиям. Это положение определяет необходимость внедрения методов оценки адаптационных гемокоагуляционных резервов организма в те разделы практической медицины, которые связаны с рисками развития тромботических осложнений.

На протяжении 20 лет, с июня 1995 по 2015 г., профессор Д. М. Пучиньян занимал должность заместителя директора Саратовского НИИ травматологии и ортопедии по научной работе. Его научная

Рис. 5. Профессор Д. М. Пучиньян и президент Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу профессор Е. В. Ройтман в президиуме научно-практической конференции «Георгиевские чтения» (Саратов, 2022 г.).

Источник: фотоархив НИИТОН СГМУ

деятельность в этот период не ограничивалась только вопросами исследования системы гемостаза. Так, он принимал участие в работах по клеточным технологиям и разработке скаффолдов для замещения костной ткани (2011–2015) [13, 14], оказывал консультативную помощь в выполнении кандидатской диссертации Г. А. Коршуновой (1996), посвященной определению места электронейромиографии в лечении пациентов с травмами и заболеваниями периферической нервной системы. Все это время Даниил Миронович занимался подготовкой научных кадров высокой квалификации.

На должности заместителя директора в полной мере проявились организаторские и научные способности Д. М. Пучиньяна. В указанный период институт входил в число лидеров среди профильных НИИ.

В 2003 г. Даниилу Мироновичу присвоено ученое звание профессора по специальности «физиология».

С 2015 г. по настоящее время Д. М. Пучиньян работает главным научным сотрудником отдела фундаментальных и клинико-экспериментальных исследований НИИТОН СГМУ. Круг его интересов пополнился исследованием цитокинового профиля сыворотки крови пациентов при дегенеративных [15] и опухолевых поражениях костной ткани [16].

На протяжении последних 30 лет профессор Д. М. Пучиньян ведет научную работу по адаптационному направлению в гемостазиологии. Им предложен способ оценки адаптационной способности системы гемокоагуляции на основании теста генерации тромбина, разработана классификация типов адаптации, позволяющая прогнозировать развитие геморрагических интра- и постоперационных осложнений и оценивать риск развития послеоперационных тромботических осложнений в дооперационный период у больных, нуждающихся в тотальной замене крупных суставов нижних конечностей. Он успешно продолжает научно-исследовательскую работу по совершенствованию диагностики гемокоагуляционных нарушений и профилактике тромбоэмболических и геморрагических осложнений [17–19].

Профессор Д. М. Пучиньян является автором более 500 печатных работ, в том числе 8 монографий, 94 статей в журналах из ядра РИНЦ, 73 статей в ведущих мировых журналах, а также 27 методических рекомендаций, учебных пособий, пособий для врачей и 32 объектов интеллектуальной собственности.

Особое место в жизни Даниила Мироновича занимает экспертная деятельность. Он член диссертационного совета Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского (по специальностям «кардиология», «физиология», «патофизиология»), рецензент статей в научных медицинских журналах. В качестве эксперта принимал участие в создании Российских рекомендаций по противотромботической профилактике в травматологии и ортопедии. Под руководством Д. М. Пучиньяна выполнены 5 кандидатских и 2 докторские диссертации.

Даниил Миронович активно занимается научно-организационной деятельностью: он является членом Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостазиологии и гемореологии (кратко: Национальной ассоциации по тромбозу и гемостазу), членом Федерации лабораторной медицины, почетным членом Ассоциации травматологов-ортопедов России, председателем Саратовского отделения Национальной ассоциации специалистов по тромбозам, клинической гемостази-ологии и гемореологии. По его инициативе и при непосредственном участии проведены несколько региональных научно-практических конференций по гемостазу (рис. 5).

Важным этапом в биографии Д. М. Пучиньяна является его активная общественная деятельность в саратовской региональной общественной организации «Армянская община Саратовской области «Крунк»».

Рис. 6. Профессор Д. М. Пучиньян — староста Армянской Апостольской церкви Святой Богородицы г. Саратова. Источник: личный архив профессора Д. М. Пучиньяна

Даниил Миронович — староста Армянской Апостольской церкви Святой Богородицы г. Саратова (рис. 6).

За успехи в науке Д. М. Пучиньян в 2003 г. был награжден знаком «Отличнику здравоохранения», в 2015 г. избран действительным членом Российской академии естествознания. Неоднократно награждался почетными грамотами Минздрава России, губернатора Саратовской области и других органов власти.

Сотрудники НИИ травматологии, ортопедии и нейрохирургии, благодарные коллеги, ученики и редакция «Саратовского научно-медицинского журнала» поздравляют талантливого исследователя, врача и педагога — профессора Даниила Мироновича Пучиньяна с 75-летним юбилеем и желают ему крепкого здоровья, новых научных открытий и успехов в его разносторонней деятельности.

Список литературы Вклад профессора Д.М. Пучиньяна в развитие научной проблематики гемостазиологии

- Архив НИИТОН СГМУ. On. 1 л/д. Д. 862. Л. 1,1 об.

- Способ моделирования тромбогеморрагического синдрома: авт. свид. СССР 903952, МКИ G 09 В, 23/28/Д.М. Пучиньян (СССР). №2897251/28-12; за-явл. 321.03.1980; опубл. 07.02.1982. Бюл. №5.

- Пучиньян Д.М. Влияние инсулина на функциональную активность тромбоцитов в процессе свертывания крови: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Ленинград, 1981. 16 с.

- Георгиева С.А., Головченко B.M., Пучиньян Д.М. Инсулин, свертывание крови, фибринолиз. Саратов: Изд-во Сарат ун-та, 1983; 205 с.

- Георгиева С.А., Бабиченко H.E., Пучиньян Д.М. Гомеостаз, травматическая болезнь головного и спинного мозга. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1993; 221 с.

- Пучиньян Д. M., Солун E. H., Жаденов И. И. Профилактика гемокоагуляционных осложнений у больных травматолого-ортопедического профиля. Саратов: Изд-во Сарат. унта, 1989; 123 с.

- Сисакян M.C. Микроциркуляция, реологические свойства и свертываемость крови при коксартрозе: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Саратов, 1989; 22 с.

- Коршунов А. Г. Алгоритм электрокоагулографической диагностики состояния системы гемостаза: автореф. дис... канд. мед. наук. Саратов, 1996. 22 с.

- Пучиньян Д.М. Физиологическое обоснование профилактики послеоперационных гемокоагуляционных осложнений: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 1996; 34 с.

- Способ диагностики синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови: авт. св. 1 520450 (СССР), МКИ G 01 N, 33/86/М. С. Сисакян, Д. М. Пучиньян (СССР). №54351586/28-14; заявл. 28.12.1987; опубл. 07.11.1989. Бюл. №41.

- Способ диагностики синдрома диссеминированного внутри-сосудистого свертывания крови: пат. 2033611 (РФ), МКИ G 01 N, 33/48/М.С. Сисакян, Д.М. Пучиньян (РФ). №5016274/14; заявл. 08.07.1992; опубл. 20.04.1995. Бюл. №11.

- Способ определения функционального состояния системы гемостаза: пат. 2063637 (РФ), МКИ G 01 N, 33/86/Д.М. Пучиньян (РФ). №5056681/14; заявл. 28.07.1992; опубл. 10.07.1996. Бюл. №19.

- Александрова О. И., Юдинцева Н. М., Сальковский Ю. Е. и др. Нетканый материал из нановолокон хитозана в качестве матрицы для культивирования стволовых клеток костного мозга и хондроцитов крыс. В сб.: Актуальные вопросы тканевой и клеточной трансплантации: V Всероссийский симпозиум с международным участием. Уфа, 2012; с. 123-4.

- Иванов A.H., Норкин И.А., Пучиньян Д.М. Возможности и перспективы использования скаффолд-технологий для регенерации костной ткани. Цитология. 2014; 56 (8): 543-8.

- Карякина E.B., Гладкова E.B., Пучиньян Д.М. Значение факторов воспаления в ремоделировании суставного хряща и субхондральной кости в начальной стадии первичного остеоартроза. Цитокины и воспаление. 2018; 17 (1-4): 43-8.

- Понамарев И. P., Пучиньян Д. M., Щаницын И. Н. Диагностическое значение цитокинов при новообразованиях опорно-двигательной системы. Саратовский научно-медицинский журнал. 2019; 15 (4): 934-9.

- Шахмартова С. Г., Воробьева И. С., Пучиньян Д.М. Возможности теста генерации тромбина в диагностике нарушений системы гемостаза у больных остеоартрозом. Саратовский научно-медицинский журнал. 2018; 4 (3, Прил.): 602-6.

- Пучиньян Д.М., Шахмартова С. Г., Воробьева И. С. Тест генерации тромбина в оценке адаптационных возможностей системы гемокоагуляции у пациентов с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями суставов. Тромбоз, гемостаз и реология. 2019; (4): 39-46. 19. Шахмартова С.Г., Воробьева И.С, Пучиньян Д.М. Типы реагирования системы гемокоагуляции на этапе тромбообразования. Клиническая лабораторная диагностика. 2021; 66 (4, Прил.): 77-8.