Вклад сотрудников Почвенного института им. В. В. Докучаева в изучение почв Монголии (к 50-летию совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедици РАН и АНМ)

Автор: Панкова Евгения Ивановна, Ямнова Ирина Аркадьевна

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 (13), 2019 года.

Бесплатный доступ

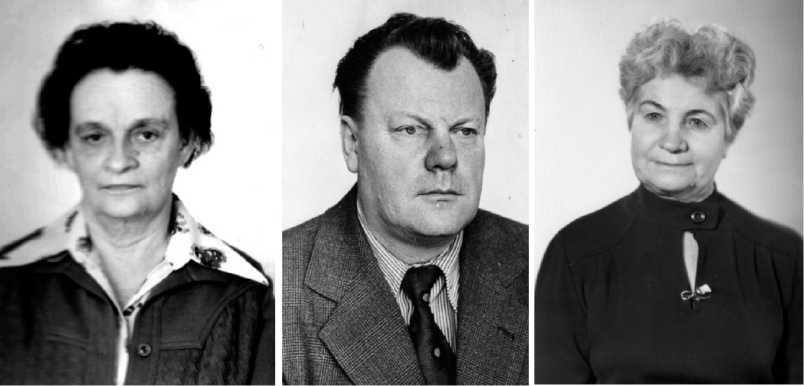

Дан краткий анализ работам сотрудников Почвенного института им. В. В. Докучаева в изучении почв Монголии в ХХ - начале ХХ1 в. К настоящему времени почвенный покров и почвы Монголии изучены достаточно хорошо: составлена почвенная карта М 1:2 500 000, средние, а также крупномасштабные карты на отдельные регионы Монголии. Почвенные исследования на территории Монголии были начаты Л. И. Прасоловым, который установил сходство ландшафтов Забайкалья и Северной Монголии; он впервые отметил существенные различия в свойствах каштановых почв юга Европейской России и Монголии. Б. Б. Полынов дал описание каштановым и бурым почвам Moнголии, таким образом продолжив классификационный список почв Монголии, составленный Л. И. Прасоловым, положил начало геохимическим исследованиям Монголии; в его работах были поставлены интереснейшие проблемы дальнейшего изучения почв страны. Н. Д. Беспалов собрал большой фактический материал о почвах, ранее не описанных почвоведами. Значительным этапом в изучении своеобразия почв Монголии явились работы И. П. Герасимова и Е. М. Лавренко, имеющие большое теоретическое значение и объясняющие причины своеобразия почв Монголии. Особое место в изучении почв Монголии занимают работы Советско-Монгольской комплексной биологической экспедиции, которые проводились в 1970-1975 гг. В этих работах принимали участие советские и монгольские специалисты - сотрудники разных учреждений: Почвенного института им. В. В. Докучаева - Н. А. Ногина (руководитель работ), К. А. Уфимцева, В. Л. Андроников, Л. П. Рубцова, Г. А. Шершукова и И. М. Комиссарова; Почвенного института Казахстана; Института почвоведения и фотосинтеза АН СССР, а также Института географии и мерзлотоведения АН Монголии. Основным итогом работы Советско-Монгольской экспедиции явились создание и публикация Почвенной карты МНР М 1:2500 000. В 1970-х гг. на базе пустынного стационара в Заалтайской Гоби под руководством профессора П. Д. Гунина было начато детальное исследование проблемы своеобразия засоления пустынных почв. По итогам работы в 1992 г. Е. И. Панковой была опубликована монография «Генезис засоления почв пустынь». Работы в оазисе проводились под руководством и при участии П. Д. Гунина с конца 70-х гг. ХХ в. до настоящего времени. Итогом многолетних исследований явилась книга «Экосистемы природных оазисов пустынной зоны Центральной Азии», опубликованная в 2018 г.

Природное и антропогенное опустынивание, почвенный покров и почвы монголии, история изучения

Короткий адрес: https://sciup.org/148318029

IDR: 148318029 | УДК: 631.47 | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-4-35-47

Текст научной статьи Вклад сотрудников Почвенного института им. В. В. Докучаева в изучение почв Монголии (к 50-летию совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедици РАН и АНМ)

В 2019 г. Российско-Монгольская биологическая экспедиция отмечала свой юбилей. Наша статья посвящена роли ученых Почвенного института в изучении почв уникального региона Центральной Азии — Монголии.

Почвенный покров и почвы Монголии к настоящему времени можно считать хорошо изученными: составлена почвенная карта М 1:2 500 000, средние и крупномасштабные карты на отдельные регионы Монголии. Детально изучены основные почвы Монголии и почвенные режимы, определяющие их формирование. Большая заслуга в изучении почв Монголии принадлежит российским ученым и в первую очередь сотрудникам Почвенного института им. В. В. Докучаева.

В год юбилея Российско(Советско)-Монгольской экспедиции отметим тех людей, которые внесли большой вклад в изучение почв Монголии, показали своеобразие и уникальность этой удивительной страны, расположенной в центре суббореального пояса азиатского материка. Целью данного сообщения является краткий анализ заслуг почвоведов в изучении почв Монголии, работавших в прошлом или работающих в настоящее время в Почвенном институте им. В. В. Докучаева.

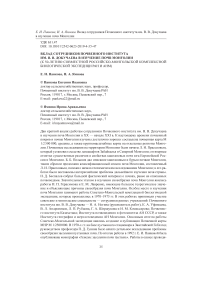

Почвенные исследования на территории Монголии были начаты Л. И. Прасоловым, который в течение многих лет был директором Почвенного института. В 1912 г. Л. И. Прасолов начал исследование почвы Монголии, которое стало продолжением его работ в Южном Забайкалье. Л. И. Прасолов работал в районах Северной Монголии. Ему принадлежат очень подробные почвенные описания маршрутных исследований и изученных им типов почв. На основании рекогносцировочных маршрутов Л. И. Прасолов установил сходство ландшафтов Забайкалья и Северной Монголии, он впервые отметил существенные различия в свойствах каштановых почв юга Европейской России и Монголии.

Следующим важным этапом в изучении почв Монголии были работы Б. Б. По-лынова, который впоследствии на протяжении многих лет работал в Почвенном институте им. В. В. Докучаева. Он впервые побывал в Монголии в 1924 г. Первая поездка в Монголию позволила Б. Б. Полынову составить план работ по исследованию почв Монголии. В 1925 г. Б. Б. Полынов работал в более южных районах, чем Л. И. Прасолов, но также в зоне степей, а в 1926 г. — в Гобийской полупустыне. Здесь он впервые описывает гобийские бурые почвы, определяет северную границу их распространения, отмечает их своеобразие и отличие от бурых почв Тургая [Полынов, Лисовский, 1930]. Таким образом, Б. Б. Полынов продолжил классификационный список почв Монголии, составленный Л. И. Прасоловым. Б. Б. Полынов дает описание каштановым и бурым почвам Moнголии. Он не только констатирует факт своеобразия этих почв, но и рассматривает причины этого своеобразия. Им впервые был поставлен под сомнение такой зональный признак сухостепных и пустынно-степных почв, как гипсоносность. Б. Б. Полынов высказывает мысль, что гипсоносность является местным признаком почв Западно-Сибирской и АралоКаспийской впадин. На первый план для сухостепных и пустынно-степных почв он выдвигает процессы карбонатного и содового соленакопления.

Б. Б. Полынов

Изучение широко распространенных бессточных котловин в Монголии и особенно подробные исследования в Тухумской котловине дали Б. Б. Полынову материал для решения геохимических вопросов, в частности, вопроса о взаимоотношении бессточных впадин и окружающих их гор. Эти данные широко использованы Б. Б. По-лыновым в капитальном труде «Кора выветривания» [1934]. Заслуга Б. Б. Полынова как исследователя почв Монголии не только в том, что он дал интересное и полное описание почв ряда абсолютно неисследованных в то время районов Монголии, что он положил начало геохимическим исследованиям Монголии, но и в том, что в его работах были поставлены интереснейшие проблемы дальнейшего изучения страны. В работе «Рекогносцировочные исследования в области Северной Гоби» есть особый раздел — «Вопросы очередного исследования Монголии» [1930], где он выделяет две группы вопросов, которые должны решить дальнейшие исследования, а именно: 1) вопросы общегеографического характера: границы распространения, подробное описание различных типов почв, встречающихся в Монголии; 2) изучение коры выветривания и миграции солей. Им впервые было описано содовое засоление в почвах котловин Монголии.

Заостряя внимание на изучении миграции и распределения кремнезема и марганца, Б. Б. Полынов предполагает, что скопление халцедона в почвах Монголии находится в связи с местными условиями выветривания и особенностями пород.

-

Н. Д. Беспалов, сотрудник Почвенного института им. В. В. Докучаева, в 1940– 1942 гг. проводит в Монголии маршрутные, а на территории отдельных госхозов — подробные почвенные исследования. Его исследованиями была охвачена практически вся территория Монголии, результатом которых явилась первая почвенная карта Монголии и монография «Почвы Монгольской Народной Республики» [1951]. В работе содержится большой фактический материал о почвах, ранее не описанных почвоведами, впервые составлено цельное представление о почвенном покрове Монголии, отмечены особенности отдельных почвенно-географических районов и отдельных типов почв; подсчитаны площади распространения различных почв. При этом автор не касается теоретических вопросов почвоведения, не заостряет внимания на причинах особенностей почв Монголии.

Следующим этапом в изучении своеобразия почв Монголии явились работы И. П. Герасимова и Е. М. Лавренко. И. П. Герасимов в этот период (1936–1956) являлся заведующим отделом географии и картографии почв Почвенного института им. В. В. Докучаева. В 1952 г. И. П. Герасимов и Е. М. Лавренко провели ряд маршрутов по территории Монголии. В статье «Основные черты природы Монгольской Народной Республики», опубликованной в 1952 г., эти авторы подчеркивают уникальность природы, резкую континентальность климата Монголии, определяющую, по их мнению, наряду с особенностями палеогеографии своеобразие ландшафтов и почв Монголии. И. П. Герасимов предлагает выделять в в центральной и южной Монголии палево-бурые, красновато-палево-гипсовые и каштановые почвы. Отмечается самобытность этих почв. К сожалению, в статье не содержится каких-либо аналитических почвенных данных, обосновывающих выделение указанных типов почв. Тем не менее эта работа И. П. Герасимова имеет большое теоретическое значение и объясняет причины своеобразия почв Монголии.

Е. И. Панкова, И. А. Ямнова. Вклад сотрудников Почвенного института им. В. В. Докучаева в изучение почв Монголии

И. П. Герасимов

В 1950–60-х гг. на территории Монголии планомерно проводятся почвенные работы Министерством сельского хозяйства Монголии по отбору земель, пригодных для земледелия. В этих работах принимают участие и советские специалисты (в том числе автор данного сообщения Е. И. Панкова). По результатам этих работ Е. И. Панковой в 1964 г. была защищена кандидатская диссертация «Каштановые почвы Монголии».

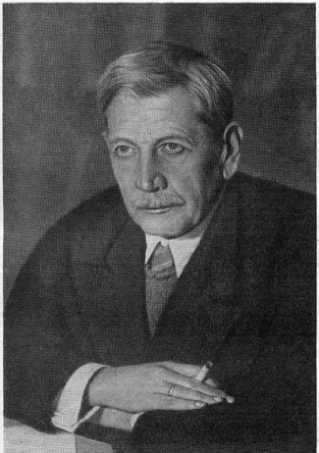

Н. А. Ногина

В. Л. Андроников

Л. А. Рубцова

Особое место в изучении почв Монголии занимают работы Советско-Монгольской комплексной биологической экспедиции, которые проводились в 1970–1975 гг. В этих работах принимали участие советские и монгольские специалисты — сотрудники разных учреждений. Руководителем работ со стороны Советского Союза была доктор географических наук Н. А. Ногина, работавшая в Почвенном институте им. В. В. Докучаева с 1939 по 1992 г. В работе данной экспедиции участвовали также сотрудники Почвенного института им. В. В. Докучаева: К. А. Уфимцева, В. Л. Андроников, Л. А. Рубцова, Г. А. Шершукова и И. М. Комиссарова.

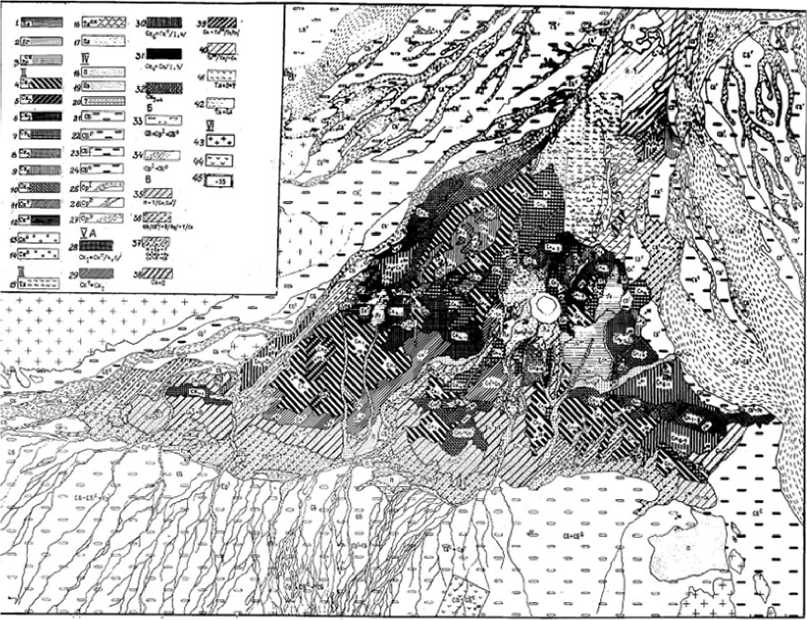

Наряду с ними в работах экспедиции участвовали сотрудники Почвенного института Казахстана (Ю. Г. Евстифеев, К. У. Умаров, Г. Н. Якунин); сотрудники Института почвоведения и фотосинтеза АН СССР (О. И. Худяков, С. В. Максимович), а также Института географии и мерзлотоведения АН Монголии (Д. Доржготов, Д. Должид и др.). Основным итогом работ этой экспедиции явились создание и публикация Почвенной карты МНР М 1:2500 000 (рис. 1), а также выпуск ряда монографий, характеризующих почвы Монголии. Среди них следует назвать, прежде всего, «Почвенный покров и почвы Монголии» (1984). Эта обобщающая работа, в которой приводится подробная характеристика основных типов почв Монголии и рассматриваются основные причины своеобразия этих почв в связи с их палеогеографией и спецификой современных условий. Итогом многолетних работ экспедиции явилась также монография «Почвенный покров основных природных зон Монголии», опубликованная в 1978 г. Ценность этой работы определяется большим фактическим материалом, основанном на режимных почвенных наблюдениях, впервые проведенных в разных природных зонах Монголии.

До 70-х–80-х гг. ХХ в. наиболее слабоизученными почвами Монголии оставались почвы пустынь. Хотя в монографии «Почвенный покров и почвы Монголии» Ю. Г. Евстифеевым была дана характеристика почвам пустынь, тем не менее своеобразие засоления этих почв оставалось слабоизученным. Детальное исследование этой проблемы было начато в 1970-х гг. на базе пустынного стационара, расположенного в пределах крайнеаридных пустынь Монголии в Заалтайской Гоби. Научным руководителем стационара являлся доктор географических наук профессор П. Д. Гунин. На стационаре проводились комплексные исследования по изучению природы крайнеаридных пустынь Монголии, включая оазисные земли. В почвенных исследованиях пустынных экосистем принимали участие Ю. Г. Евстифеев, Г. Н. Якунин и Е. И. Панкова. В изучении почв собственно оазиса участвовали Е. И. Панкова, Г. Н. Якунин и сотрудник института географии и геоэкологии АН Монголии — Мандахбаяр Жандым. Главным вопросом, который необходимо было решить в ходе работ на стационаре, являлась проблема, связанная с засолением автоморфных и гидроморфных почв крайнеаридных пустынь Монголии в связи с проявлением аридизации климата и процессом опустынивания. По итогам работы в 1992 г. Е. И. Панковой была опубликована монография «Генезис засоления почв пустынь». На основе материалов, собранных автором в период работ в монгольской экспедиции, а также в пустынных регионах Средней Азии, было доказано, что проявление засоленности в этих регионах резко различается. Автоморфные почвы пустынь Монголии в большинстве своем не засолены; засоление, как правило, проявляется в автоморфных почвах, формирующихся на мел-палеогеновых отложениях. Была подтверждена точка зрения Б. Б. Полынова [Полынов, 1952] и А. И. Перельмана [Перельман, 1975], которые считали, что засоленность автоморфных почв пустынь определяется в первую очередь историей формирования регионов. Пустыни Средней Азии, в отличие от пустынь Монголии, в мезо-кайнозое неоднократно покрывались водами эпиконтинентальных морей, которые оставили в почвообразующих породах

Средней Азии огромное количество солей [А. И. Перельман, 1975]. Пустыни Гоби в Монголии, в отличие от пустынь Средней Азии, прошли длительный этап континентального развития и начиная с палеозоя не покрывались морем. Для гобийских пустынь характерны высокая тектоническая активность и длительный этап аридиза-ции климата. Это определило господство на территории Гоби четвертичных континентальных, грубоскелетных пролювиальных незасоленных отложений [Синицын, 1959]. Наши материалы подтвердили идеи, высказанные классиками отечественной науки. Е. И. Панковой было показано, что засоление в гобийских пустынях Монголии проявляется в автоморфных почвах локально в районах выхода на поверхность соленосных мел-палеогеновых отложений либо в гидроморфных ландшафтах гобийских пустынь — в зонах выклинивания подземных или грунтовых вод.

Рис. 1. Почвенная карта Монгольской Народной Республики. М 2500 000

Проблема формирования гидроморфных ландшафтов в пустыне Заалтайской Гоби была изучена на примере оазиса Эхийн-Гол. Работы в оазисе проводились под руководством и при участии П. Д. Гунина с конца 70-х гг. ХХ в. до настоящего времени. Итогом многолетних исследований явилась книга «Экосистемы природных оазисов пустынной зоны Центральной Азии» (куда вошла почвенная карта оазиса, рис. 2), опубликованная Российско-Монгольской комплексной биологической экспедицией в 2018 г. В книге дано подробное описание природы оазиса Эхийн-Гол, впервые подробно изучены климатические, геоморфологические, гидрогеологические, геоботанические и почвенные условия оазиса. Особое внимание уделено проблеме соленакопления в почвах оазиса. Показано, что при наличии близких грунтовых или подземных слабоминерализованных (и даже ультрапресных) вод в условиях оазиса крайнеаридных пустынь формируются злостные солончаки, содержащие в поверхностных горизонтах (солевых корах) до 50% токсичных солей. Природная характеристика почв оазиса Эхийн-Гол на 70-е гг. ХХ в. была дана Е. И. Панковой. И. А. Ямнова впервые изучила минералогический состав легкорастворимых солей в почвах оазиса и на выходах соленосных пород, окружающих оазис [Панкова, Ямнова, 1980; Ямнова, 1990, 2018].

Рис. 2. Почвенная карта оазиса Эхийн-Гол

Легенда:

-

I. Почвы лугового ряда : 1 — Бл лугово-болотные солончаковые; 2 — Лг луговые темноцветные глубокопрогумусированные солончаковые; 3 — ЛгСН луговые темноцветные солонцово-сильносолончаковые.

-

II. Солончаки : 4 — Ск1 гидроморфные (с поверхности хлоридные, ниже сульфатные, в горизонте максимального засоления — повышенная щёлочность); 5 — Ск2 солончаки того же состава (прогрессивно засоляющиеся); 6 — Ск3 гидроморфные с маломощным солевым горизонтом, преимущественно хло-ридные; 7 — Ск4 гидроморфные, преимущественно хлоридные; 8 — Ск5 гидроморфные сульфатно-хлоридные и хлоридно-сульфатные; 9 — Ск6 гидроморфные преимущественно сульфатные, в горизонте максимального засоления — повышенная щёлочность и нитраты; 10 — Ск7 гидроморфные

преимущественно сульфатные; 11 — СкТ отакыренные преимущественно сульфатные; 12 — СкЛГ вторичные по луговой глубокопрогумусированной почве, хлоридные с повышенной щелочностью; 13 — СкО вторичные орошаемых полей, преимущественно сульфатно-хлоридные; 14 — СкП литогенные;

-

III. Почвы полугидроморфные и остаточно-гидроморфные (лугово-пустынные) : 15 — Тл лугово-такыровидные (в том числе, остаточно-гидроморфные) слабосолончаковые; 16 — ТлСК лугово-такыровидные солончаковые; 17 — Пл ПлСК лугово-пустынные и пустынные песчаные, незасоленные и солончаковые;

-

IV. Пустынные почвы и периодически затопляемые почвы сайров : 18 — П песчаные почвы бугров; 19 — Пэ мелкобугристые пески; 20 — Т такыровидные почвы межбугровых понижений; 21 — СБ серо-бурые крайнеаридные почвы пролювиальной равнины гор Цаган-Богдо; 22 — СБГ серо-бурые крайнеаридные сильногипсоносные почвы высоких равнин, окружающих оазис; 23 — СБ1Г серо-бурые крайнеаридные гипсоносные, сильноэродированные; 24 — СБС серо-бурые крайнеаридные слаборазвитые; 25 — Ср1 сайровые (на пролювиальных отложениях); 26 — Ср2 сайровые почвы в пределах оазиса; 27 — Ср3 сайровые почвы высоких террасовых уровней, окружающих оазис;

-

V. Контуры с неоднородным почвенным покровом (индекс преобладающей почвы стоит на первом месте). А — пятнистые (слабоконтрастные, неоднородные по засолению); представлены солончаками разного химизма и степени засоления: 28 — Ск1+СкТ (4,6); 29 — СкТ+Ск; 30 — Ск6+СкТ (1,4); 31 — Ск4+Ск (1,5); 32 — Ск3+Ск4. Б — сайровые (линейные) неоднородные по мощности мелкозема и выраженности верхних почвенных горизонтов: 33 — СБ+Ср+СБС; 34 — Ср+СБС. В — комплексы и мелкоконтурные сочетания (мозайки), представленные различными типами почв: 35 — СБ (СБС); (ППЭ)+Т(Ск); 36 — П+Т(Ск, СкТ); 37 — П+Ср+Т; СкТ+Ср+ПЭ; СкТ+П+СБ; 38 — Ск+П; 39 — Ск+ТлСК/Тл, Пл; 40 — ТлСК (Тл)+Ск; 41 — Тл+П+Т; 42 — Тл+Пл.

-

VI. Прочие обозначения : 43 — выходы горных пород; 44 — распаханные, орошаемые территории; 45 — номера почвенных разрезов.

Е. И. Панкова И. А. Ямнова

В начале ХХI в. по предложению П. Д. Гунина в оазисе Эхийн-Гол сотрудником МГУ и Почвенного института им. В. В. Докучаева Д. Л. Головановым был проведен повторный цикл исследований. Материалы этих работ приведены в указанной выше монографии. Они позволили констатировать, что в период 1970–2013 гг. климатические условия в оазисе практически не изменились, так же как и в крайнеаридных пустынях, то есть говорить о климатическом опустынивании оазиса нет основания. В то же время природа оазиса за этот период существенно изменилась: на 0,5 м понизился уровень грунтовых вод из-за строительства нового водохранилища на территории оазиса, что привело к изменению растительного и почвенного покрова. Этому способствовала также антропогенная нагрузка (вырубка кустарников, перевыпас).

Д. Л. Голованов

Понижение уровня грунтовых вод и перевыпас привели к изменению почвенного покрова и ухудшению свойств почв, возникновению новых очагов засоления на ранее не засоленных почвах. В то же время снижение уровня грунтовых вод под бывшими луговыми солончаками привело к разрушению солевой корки и выносу солей на окружающую территорию. Таким образом, повторные исследования оазиса Эхийн-Гол позволили зафиксировать антропогенное опустынивание оазиса и деградацию оазисных экосистем.

Проведенное сопоставление засоления в почвах разных ландшафтов крайнеаридных пустынь Монголии и менее аридных пустынь Средней Азии позволили сделать вывод о том, что усиление аридности климата способствует усилению засоления почв только в гидроморфных условиях [Панкова, Конюшкова, 2013].

Одновременно с работами на стационаре в Заалтайской Гоби сотрудники экспедиции по инициативе П. Д. Гунина выполнили огромную работу по созданию и публикации карты «Экосистемы Монголии» М 1:1 000 000 (1995), в создании которой участвовали и сотрудники Почвенного института. Подобная карта была создана в мире впервые. В работах по ее созданию участвовали и сотрудники Почвенного института.

В начале ХХI в. продолжалось сотрудничество Почвенного института и российско-монгольской экспедиции (в работах принимала участие И. А. Ямнова, сотрудник Почвенного института), основной темой являлось «Изучение процессов деградации и опустынивания почв в различных типах степных, полупустынных и пустынных экосистем под влиянием природных и антропогенных воздействий». В задачи исследования входило изучение процессов деградации и опустынивания почв в лесных и степных сообществах, выявление признаков лесного почвообразования в почвах современных степных сообществ на месте бывшего леса.

Установлено, что основными видами антропогенного воздействия на почвенный покров, характерными для пустынно-степных областей Монголии, являются перевыпас, автотранспорт, селитебная нагрузка, локальное орошение и заготовка саксаула на топливо. В последние годы усиливается также рекреационная нагрузка. Изучены процессы опесчанивания почв как одного из видов опустынивания, заключающегося в образовании на поверхности почвы эолового наноса разной мощности. Выявлена устойчивая закономерность, заключающаяся в повышенной плотности почв на выпасаемой части угодий. В ходе многолетних исследований установлено, что процесс опесчанивания нарастает, однако каждый год наблюдается перераспределение эолового плаща по элементам рельефа. Таким образом, сотрудники Почвенного института продолжают сотрудничество с Российско-Монгольской комплексной биологической экспедицией.

Необходимо отметить роль Петра Дмитриевича Гунина в организации и проведении в течение многих десятилетий комплексных исследований, выполнявшихся Российско-Монгольской комплексной биологической экспедицией.

П. Д. Гунин

Именно его организаторский талант, широкая эрудиция и глубокая заинтересованность в решении крупных научных проблем позволили столь плодотворно работать специалистам разных направлений в составе Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции и в том числе Почвенного института им. В. В. Докучаева.

Список литературы Вклад сотрудников Почвенного института им. В. В. Докучаева в изучение почв Монголии (к 50-летию совместной российско-монгольской комплексной биологической экспедици РАН и АНМ)

- Беспалов Н. Д. Почвы Монгольской Народной Республики. М.: Изд-во АН СССР, 1951. 319 с.

- Герасимов И. П., Лавренко Е. М. Основные черты природы Монгольской Народной Республики // Изв. АН СССР. Сер. Геогр., 1952. № 1. С. 27-48.

- Гунин П. Д., Панкова Е. И., Голованов Д. Л., Мандахбаяр Ж. Экосистемы природных оазисов пустынной зоны Центральной Азии // Тр. Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2018. Т. LXV 216 с.

- Панкова Е. И. Генезис засоления почв пустынь М.: ВАСХНИЛ, Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, 1992. 135 с.

- Панкова Е. И. Засоленность почв пустынь Монголии и Средней Азии как отражение современных и прошлых этапов развития пустынных экосистем // Экосистемы Внутренней Азии: вопросы исследования и охраны: сб. науч. тр. М., 2007. С. 215-224.

- Панкова Е. И., Голованов Д. Л., Мандахбаяр Ж. Мониторинг засоления оазиса Эхийн-Гол в пустыне Гоби на локальном уровне //Аридные экосистемы. 2004. Т. 10, № 24-25. С. 149-161.

- Панкова Е. И., Конюшкова М. В. Влияние глобального потепления климата на засоленность почв аридных регионов // Бюллетень Почв. ин-та им. В. В. Докучаева. М., 2013. Вып.71. С. 3-15.

- Панкова Е. И., Конюшкова М. В. Климат и засоленность почв пустынь Центральной Азии // Почвоведение. 2013. № 7. С. 771-777.

- Панкова Е. И., Ямнова И. А. Формы солевых аккумуляций в гидроморфных хлоридных и сульфатных солончаках Монголии // Почвоведение. 1980. № 2. С. 99-108.

- Перельман А. И. Засоление и рассоление ландшафтов // Геохимия ландшафтов. М.: Изд-во МГУ 1975. С. 3-26.

- Полынов Б. Б., Лисовский Е. И. Рекогносцировочные исследования в области Северной Гоби // Предварительный отчет почвенно-географических экспедиций в Северную Монголию. Л. 1930. Вып. 9. 74 с.

- Полынов Б. Б. Кора выветривания. М.: Изд-во АН СССР, 1934. Ч. I. 242 с.

- Почвенная карта МНР 1:2500000 М.: ГУГК, 1980.

- Почвенный покров основных природных зон Монголии. М.: Наука, 1978. 273 с.

- Почвенный покров и почвы Монголии. М.: Наука, 1984. 189 с.

- Прасолов Л. И. О мерзлоте в почвах юго-западной части Забайкальской области и в Монголии // Тр. Троицко-Савено-Кяхтинского о-ва Приамурского отд-ния Русского геогр. о-ва. 1912. Т. 15, вып. 2. С. 76-84.

- Прасолов Л. И. Южное Забайкалье: почвенно-геогр. очерк. Л.: Изд-во АН СССР, 1927. 424 с.

- Синицын В. М. Центральная Азия. М.: Географгиз, 1959. 456 с.

- Ямнова И. А. Микроморфологическая и минералогическая диагностика засоления почв: автореф. дис. ... канд. биол. наук. М.: Изд-во МГУ, 1990. 24 с.

- Ямнова И. А. Новообразования легкорастворимых солей и гипса в аридных почвах России и сопредельных стран: диагностика, генезис, антропогенная трансформация: автореф. дис. ... д-ра сельхоз. наук / Почвенный институт им. В. В. Докучаева. М., 2018. 40 с.