Включения минералов платиновой группы в золотых изделиях из могильника Ханкаринский Дол (Алтай)

Автор: Дашковский Петр Константинович, Юминов Анатолий Михайлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 7 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам рентгеноспектрального анализа золотых предметов, обнаруженных в процессе исследования курганов могильника пазырыкской культуры Ханкаринский Дол в Северо-Западном Алтае. Основное внимание уделено изделиям из золотой фольги, представленным преимущественно украшениями (аппликациями) костюмов. В фольге, кроме золота, выявлен значительный процент меди и серебра, а также впервые установлено присутствие в древних ювелирных изделиях Алтая минералов платиновой группы.

Алтай, пазырыкская культура, артефакты, рентгеноспектральный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/14737895

IDR: 14737895 | УДК: 902

Текст научной статьи Включения минералов платиновой группы в золотых изделиях из могильника Ханкаринский Дол (Алтай)

Настоящая статья продолжает серию публикаций, посвященных результатам рентгеноспектрального анализа предметов, полученных в процессе исследования курганов пазырыкской культуры на могильнике Ханкаринский Дол [Дашковский и др., 2007; Дашковский, Тишкин, 2009]. Она направлена на дальнейшее изучение химического состава и минеральных включений в древних ювелирных изделиях. Изучение химических и структурных особенностей драгоценных сплавов, а также фиксация в них характерных минералов-примесей позволяет производить реконструкцию технологических приемов, применявшихся в металлообработке золота в древности, что способствует определению типа разрабатываемого месторождения вплоть до установления конкретного источника руд.

В процессе исследования был использован рентгеноспектральный микроанализ (РСМА) с электронным зондом, предоставляющий возможность анализировать не- большой участок образца, в котором при помощи сфокусированного пучка электронов (микрозонда) возбуждается рентгеновское излучение. Полученный рентгеновский спектр содержит характеристические линии элементов. Качественный анализ проводится идентификацией по всплескам соответствующих длин волн на графиках [Рид, 2008]. Сравнение интенсивности линий образца с интенсивностями тех же линий в стандарте позволяет количественно определить содержание элементов.

Точность определения РСМА достигает 1 %, относительный предел обнаружения массовой доли элемента в минерале - 10,110,3 % в зависимости от определяемого элемента и условий анализа; пространственное разрешение ограничено, примерно 3-5 мкм. РСМА дает возможность исследовать не только приповерхностные, но и внутренние, практически не измененные части изделия, которые соответствуют первичному сплаву. Для некоторых предметов

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 08-06-00136), междисциплинарного и интеграционных проектов УрО РАН.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 7: Археология и этнография

имеется возможность получения микрогео-химических карт, на которых четко фиксируются пространственные неоднородности распределения основных компонентов. Важным преимуществом РСМА является способность исследования индивидуальных включений, содержащихся в древних сплавах (кварц, олово, минералы платиновой группы и пр.), по особенностям состава которых можно судить о месте добычи золота [Zaykov et al., 2008].

C 2011 г. археологическая экспедиция Алтайского государственного университета под руководством одного из авторов статьи проводит изучение погребально-поминальных объектов на Чинетинском археологическом комплексе, расположенном в среднем течении р. Ини (приток Чарыша), около с. Чинета в Краснощековском районе Алтайского края. В процессе работ были исследованы как объекты собственно пазы-рыкской культуры, так и погребальные комплексы скифского времени с синкретичными (пазырыкская, саксакая) чертами. Примечательно, что курганы пазырыкской культуры сосредоточены на могильнике Ханкаринский Дол, в то время как объекты с синкретичными чертами выявлены на могильнике Чинета II, расположенном в той же долине, но ближе к краю террасы. В пределах некрополя Ханкаринский Дол курганы сгруппированы в две «цепочки» по линии юг – север с незначительными отклонениями. Всего в настоящее время на памятнике зафиксировано 29 объектов, но не исключено, что число курганов на могильнике больше – из-за мощного гумусного слоя их можно обнаружить только в процессе зондирования металлическим щупом грунта и вскрытия сплошным раскопом значительной площади. В западной части памятника раскопаны три (№ 1–3), а в восточной – 20 сооружений скифского времени (№ 4–13, 15–24). При этом два объекта (№ 20, 24) из двадцати трех носили ритуальный характер [Дашковский, 2011].

По периметру большинства курганов выявлены каменные кольцевые выкладки из более крупных камней. Диаметр сооружений составлял от 5 до 14,25 м, высота от 0,1 до 1 м. Под курганами находились грунтовые могильные ямы овальной формы, средняя глубина которых составляла 2–2,2 м, хотя в одном случае глубина могилы достигала 3,45 м. Внутримогильные конструкции разнообразны: деревянная рама, колода, обкладка стенок могильной ямы камнями. Погребенные люди были уложены в могиле на правый бок, с подогнутыми ногами и ориентированы головой на восток или юго-восток. В пяти случаях зафиксированы вторичные захоронения, в том числе одно парное. В тринадцати курганах обнаружены сопроводительные захоронения лошадей. Животные были уложены на живот с подогнутыми ногами и ориентированы головой в том же направлении, что и человек.

В исследованных курганах найден разнообразный инвентарь: бронзовые чеканы, кинжал, нож, зеркала, гривны, обложенные золотой фольгой, железные ножи, костяной наконечник стрелы, керамические сосуды, аппликации из золотой фольги с головных уборов. Имеющиеся материалы позволяют определить хронологические рамки раскопанных курганов IV – началом III в. до н. э. Указанные хронологические рамки подтверждаются датировками, полученными с помощью радиоуглеродного метода [Тишкин, Дашковский, 2007].

В настоящей работе особое внимание уделяется изделиям из золота, обнаруженным в курганах № 12, 13, 15, 18. В круг рассматриваемых предметов входят золотая фольга, применявшаяся для обкладки деревянных псалиев (курган № 12), обкладка гривны (курганы № 13, 15, 18), зооморфные аппликации, нашивка и окантовка из фольги женского головного убора (курган № 15), восьмеркообразная проволочная серьга (курган № 15).

Как показали исследования, золото было расковано в фольгу до толщины 10–20 мк. Цвет металла – от блекло- до ярко-желтого, блеск сильный, металлический. На поверхности фольги в отдельных местах отмечены коричневатые пятна органического вещества (клей?), а также тонкие корки вторичных минералов меди (зеленые) и, реже, железа (буровато-коричневые). Поверхность в целом ровная, в отдельных местах ямчато-бугорчатая и морщинистая. Степень полировки хорошая. Количество царапин незначительное, они, как правило, неглубокие и ориентированы под различными углами, что исключает возможность использования валков для утончения поперечного сечения фольги.

Анализ состава золотых изделий проводился в Институте минералогии УрО РАН.

Результаты исследований представлены в табл. 1.

В фольге кроме золота обнаружено присутствие серебра и меди. Согласно полученным данным, для изготовления фольги использовались низкопробное (проба 600– 699 ‰) и относительно низкопробное золото (проба 700–799 ‰). Для первого случая (фольга в кургане № 12) характерны в определенной степени низкая химическая инертность (тускнеет и изменяет цветовые характеристики на воздухе), повышенная твердость (способность противодействовать механическому воздействию, что объясняет отсутствие царапин на фольге) и меньшая пластичность (фольга легко рвется даже при незначительном надавливании). Более высокопробные сплавы (курган № 15) лучше полируются и легче поддаются обработке. Вместе с тем они сохраняют достаточную твердость и прочность [Вол, Каган, 1976].

Результаты замеров показали, что химический состав золотой фольги, покрывающей различные предметы в кургане № 15, по содержанию основных компонентов практически не различается. Это позволяет предположить одновременность изготовления, специальную рецептуру сплава или единый источник металла.

В природе золото встречается, главным образом, в самородном виде, а также в виде твердых растворов с серебром (электрум, кюстелит) и медью (купроаурид). Содержание других элементов в самородном золоте, как правило, невелико и, для подавляющего большинства месторождений, не превышает 1 %. Природное медистое золото, в котором концентрации меди находятся в пределах 1–4 %, встречается достаточно редко и связано с месторождениями, локализованными в ультраосновных породах.

Пробность является важным геохимическим и типоморфным показателем золота, но она не всегда однозначно позволяет оценить принадлежность руд к определенному генетическому типу месторождения. Более важным критерием может служить выявление в золоте отдельных минералов-индикаторов. Присутствием в золотых изделиях включений минералов платиновой группы (МПГ) указывает на источник золота, связанный с ультрабазитами. Подобные иссле-

(могильник Ханкаринский Дол) *

Таблица 1

|

"с |

cd cd О |

Изделие |

о ” 5 |

Содержание, мас. % |

hQ Н О о & С |

||

|

Au |

Ag |

Cu |

|||||

|

1 |

Ха-12-1a |

Обкладка псалий лошади № 1 |

6 |

61,70–63,42 62,74 |

32,49–34,19 33,10 |

3,50–4,31 3,85 |

629 |

|

2 |

Ха-15-1 |

Золотая фольга обкладки |

3 |

69,50–71,29 70,27 |

25,45–26,25 25,83 |

2,85–3,81 3,43 |

706 |

|

3 |

Ха-15-6 |

Фольга с окантовки головного убора |

4 |

69,91–71,77 71,08 |

23,94–25,79 24,52 |

3,59–4,26 3,99 |

713 |

|

4 |

Ха-15-7 |

Фольга с окантовки головного убора |

4 |

70,64–72,05 71,33 |

24,16–26,02 25,03 |

3,07–3,65 3,32 |

716 |

|

5 |

Ха-15-8 |

Золотая нашивка на воротник одежды |

3 |

71,23–71,97 71,51 |

24,21–25,00 24,73 |

3,45–3,63 3,55 |

717 |

* В числителе приведены минимальные и максимальные значения, в знаменателе – средние. Микроанализа. Прибор РЭММА-202М, ЭДС Link LZ-5, диаметр пучка 5 мкм, U 30 кV, стандарты – искусственные сплавы, аналитик В. А. Котляров. Под цифрой 1 приведены изделия, обнаруженные в кургане № 12; 2–5 – изделия из кургана № 15.

Состав золотой фольги, применявшейся для обкладки изделий

дования в настоящее время проведены для ряда археологических объектов Южного Урала [Зайков и др., 2010; Юминов и др., 2010]. Впервые присутствие в древних золотых изделиях МПГ было установлено Д. Уильямсом и Дж. Огденом [1995].

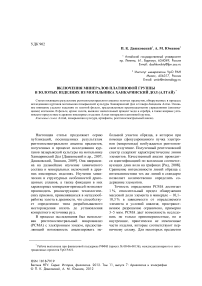

В мире известно около полусотни МПГ. Они представлены природными твердыми растворами с широким колебанием в содержании рутения, родия, палладия, осмия, иридия, платины и связаны с месторождениями золота. Для МПГ характерна высокая химическая инертность, сохраняющаяся даже при высоких температурах, а вариации химического состава минерала являются хорошим идентификационным признаком [Минералогия Урала, 1990]. Включения МПГ были выявлены при исследовании специальных полированных препаратов фрагментов золотой фольги. Включения размером от 2–5 до 8–10 мк имеют удлиненную, близкую к линзовидной форму (рис. 1). Углы и поверхность зерен сглажены, выступы и грани отсутствуют, степень окатанности хорошая. Судя по внешнему виду включений, можно предположить, что материал добывался из россыпей. Россыпи представляют собой скопления зерен полезных минералов в рыхлых и сцементированных обломочных отложениях, возникших в результате разрушения горных пород и рудных месторождений. Данные о составе минеральных включений приведены в табл. 2.

Минералы сложены иридием, рутением и осмием. В отдельных зернах отмечено присутствие платины. По атомному соотношению Os (Осмий), Ru (Рутений), Ir (Иридий)

Рис. 1. Анализ золотой фольги, покрывающей гривну, из женского захоронения кургана № 15 (обр. Ха15-1): a , b , c – окатанные зерна рутения; d , e , f – окатанные зерна рутениридосмина (точки анализов) (снимок сделан растровым электронным микроскопом)

Таблица 2

|

с ^ |

cd со cd о |

о ” 5 ч 2 « й |

Содержание, мас. % |

Минерал |

Кристаллохимическая формула |

|||

|

Ir |

Os |

Ru |

Pt |

|||||

|

1 |

Ха-15-1а |

3 |

37,71 |

32,24 |

24,68 |

5,12 |

Рутений |

Ru 0,38 Ir 0,31 Os 0,27 Pt 0,04 |

|

2 |

Ха-15-1б |

3 |

46,71 |

42,12 |

10,68 |

– |

Рутени-ридос-мин |

Ir 0,43 Os 0,39 Ru 0,18 |

|

3 |

Ха-15-6 |

1 |

82,17 |

17,28 |

– |

– |

Иридий |

Ir 0,82 Os 0,18 |

|

4 |

Ха-15-7 |

1 |

30,17 |

35,75 |

30,24 |

3,03 |

Рутений |

Ru 0,45 Os 0,29 Ir 0,24 Pt 0,02 |

|

5 |

Ха-15-8 |

1 |

39,83 |

45,71 |

9,65 |

4,41 |

Осмий |

Os 0,42 Ir 0,37 Ru 0,17 Pt 0,04 |

* Анализы выполнены на приборе РЭММА-202М, ЭДС Link LZ-5, диаметр пучка 3 мкм, U 30 кV, стандарты – искусственные сплавы, аналитик В. А. Котляров.

Состав зерен минералов платиновой группы в золотых изделиях (могильник Ханкаринский Дол) *

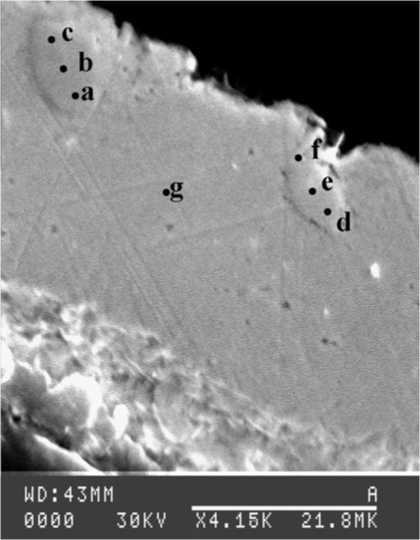

Рис. 2. Тройная диаграмма полей составов минералов платиновой группы в золотых изделиях из курганов Урала, Алтая и Тувы (серым цветом показаны результаты анализов включений из могильника Ханкаринcкий Дол)

в кристаллохимических формулах выделяются минералы трех типов:

-

• с преобладанием осмия (см. табл. 2, обр. 5); осмий иридисто-рутенистый с преобладанием иридия над рутением в два раза и небольшим количеством платины;

-

• с преобладанием рутения (см. табл. 2, обр. 1, 4); рутений иридисто-осмистый с преобладанием рутения, при близких значениях осмия и иридия и небольшом количестве платины;

-

• с преобладанием иридия; здесь выделено две разновидности – иридий осмистый, в котором отмечается значительное преобладание иридия над осмием (см. табл. 2, обр. 3), и иридий рутениево-осмистый; для последнего характерно преобладание иридия над осмием и несколько меньшее количество рутения (см. табл. 2, обр. 2).

Разнообразие состава включений свидетельствует об их кластогенной природе и о том, что источником металла являются рос- сыпи, связанные с золотоносными гиперба-зитами.

Позиция минеральных разновидностей показана на треугольной диаграмме (рис. 2). Как видно из рисунка, большинство фигуративных точек анализов минералов из золотых украшений Ханкаринского Дола не попадают в поля, характерные для уральских и тувинских объектов. Возможно, на данной территории использовался собственный источник сырья, связанный с крупными разломами Алтае-Саянского региона. Вместе с тем наметились группы анализов, близкие к составу платиносодержащих включений из отдельных изделий Филипповских курганов, которые не имеют россыпных аналогов Урала, и, возможно, были принесены с других территорий.

В целом полученные результаты, несмотря на довольно ограниченное количество проведенных анализов, оказались весьма информативными. Впервые было установ- лено присутствие включений минералов платиновой группы в древних золотых изделиях Алтая. Присутствие МПГ свидетельствует о непосредственной связи сырьевых источников с золотоносными гипербазита-ми, а морфологические особенности зерен говорят о добыче материала из аллювиальных (речных) россыпей. Химический состав золотой фольги соответствует самородному золоту.

INCLUSIONS OF PLATINUM GROUP MINERALS IN GOLDEN PRODUCTS FROM THE BURIAL GROUND HANKARINSKY DOL (ALTAI)