Включения омфацита, глаукофана и фенгита в рутиле ультрамафитов Булдымского массива (Южный Урал)

Автор: Вализер П.М., Русин А.И., Краснобаев А.А., Банева Н.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (230), 2014 года.

Бесплатный доступ

Выполнено минералогическое изучение серпентинизированного дунита Булдымского массива (Ю. Урал). Установлен широкий спектр минералов: оливин, энстатит, серпентин, хромшпинелиды, пирит, рутил, чермакит - роговая обманка, корунд, доломит, плагиоклаз, барит, гранат. В рутиле определены микровключения омфацита, глаукофана, фенгита и титанита. Такая ассоциация микровключений в акцессорном рутиле ультрамафитов обнаружена впервые. Равновесие ассоциации Omp + Gln + Ph + Ttn определяется параметрами T = 500-600 °C и P ≥ 15 кбар, отмечающими, вероятно, промежуточную стадию эволюции щелочно-ультраосновной породной ассоциации.

Булдымский массив, ультрамафит, омфацит, глаукофан, фенгит

Короткий адрес: https://sciup.org/149129123

IDR: 149129123

Текст научной статьи Включения омфацита, глаукофана и фенгита в рутиле ультрамафитов Булдымского массива (Южный Урал)

Ильмено-Вишневогорский комплекс представляет собой уникальный геологический объект, мировую известность которому принесли богатейшая самоцветная и редкометалльная минерализация пегматитов, а также широкое развитие щелочных пород — нефелиновых сиенитов. При значительной степени изученности комплекса вопрос о природе щелочного магматизма до сих пор остается дискуссионным. Известная палингенно-ме-тасоматическая модель образования миаскит-карбонатитовой ассоциации

-

[5] отрицает ее связь с глубинным мантийным магматизмом. В то же время геохимические особенности мафит-ультрамафитовых пород и данные по изотопии Nd и Sr [1, 7, 8] со всей определенностью свидетельствуют об их принадлежности к щелочно-ультраос-новной ассоциации [11], глубинным источником вещества которой являлись обогащенные мантийные резервуары типа EM-1 и EM-2. Сохранность в основных метафоидалитах реликтовых гроспидитовых парагенезисов [9] позволила на основе эксперименталь

ных данных зафиксировать давление в 22—27 кбар. Впервые обнаруженный высокобарический парагенезис микровключений в рутилах ультрамафитов дает дополнительную информацию об условиях декомпрессионного подъема глубинного блока, предшествующих его включению в нижнюю кору.

Краткая геологическая характеристика комплекса Ильмено-Вишневогорский комплекс, представленный различными

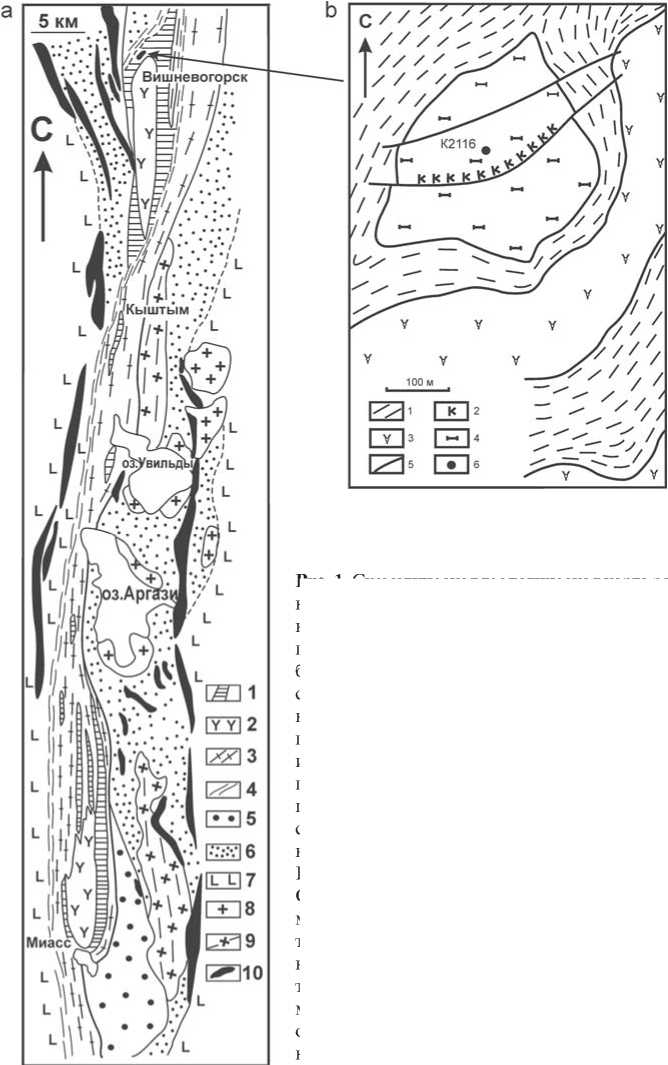

метаморфическими и магматическими образованиями, слагает узкую субмеридиональную зону от Ильменских до Вишневых гор протяжённостью более 100 км (рис. 1). Метаультрамафитыг и ассоциирующие с ними мафиты широко развиты как в осевой зоне комплекса, так и в его восточной части среди кварцитосланцевых толщ саитов-ской серии. Они образуют крупные серпентинитовые массивы (Няшевский и другие) или представлены мелкими будинообразными и линзовидными телами оливин-энстатитовых, энстатитовых, тальк-антофиллитовых, тальк-кар-бонатных, тремолит-антофиллитовых пород и разнообразных амфиболитов. В 70-е годы сформировалось представление о принадлежности этих тел к ран-негеосинклинальной офиолитовой ассоциации. Позже, в работах А. С. Варлакова [3 и др.], было выдвинуто предположение о позднедокембрийском рифтогенном генезисе мафит-ультра-мафитовой ассоциации, а В. Я. Левин с соавторами [5] допускали возможность отнесения гипербазитов к стратиформ-ным аповулканическим образованиям («метакоматиитам»). В наших работах [1,9,11] ультрамафиты, ассоциированные с высокобарическими метафоида-литами, рассматриваются как фрагменты щелочно-ультраосновной интрузии центрального типа, дезинтегрированной в зоне Ильмено-Вишневогорского постколлизионного сдвига.

Булдымский массив представлен крупными ультрамафитами, залегающими в фенитизированных бластомилонитах, выделявшихся ранее в вишневогорскую «метаосадочную свиту» [7, 8]. Массив имеет изометричные очертания и линзообразную форму размером до 1 км и мощностью до 250 м (рис. 1). Сложен оливиновыми и энстатит-оливиновыми породами с вкрапленностью флогопита и тремолита и вторичными лизардитовыми серпентинитами [3]. В экзоконтактах отмечаются гранат-амфиболовые породы, а к его средней части приурочена зона развития слюдитов с флого-пит-рихтеритовыми метасоматитами и карбонатитами. Изохронный Sm-Nd-возраст метасоматизирован-ных ультрамафитов и карбонатитов Булдымского массива составляет 602 ± 24 млн лет [8]. В единичных зернах цирконов ультрамафитов сохраняются реликтовые мезопротерозой-ские (1352 ± 14 млн лет) и силурийские (428.9 ± 2.1 млн лет) датировки. Отчетливо проявлен возрастной кластер (250—270 млн лет), отмечающий время формирования постколлизионного сдвига [4].

Методика исследований

Микрозондовый анализ состава минералов выполнен на растровом микроскопе РЭММА-202М с микроанализатором в лаборатории физических методов анализа минерального вещества Института минералогии (аналитик В. А Котляров). Ускоряющее напряжение 20 КВт, ток на образце H*10-10A Стандарты: AstJMEX scientific Limited MJNM 25—53 Mineral Mount serial № 01—044. Содержания петроген-ных элементов в ультрамафите определено рентгенфлуоресцентным методом на CPM — 18.25, VRA — 30, РЗЭ и РЭ на масс-спектрометре с индуктивно

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района Ильменских — Вишневых гор (а): 1 — Селян-кинский комплекс — амфиболит-гнейсово-пла-гиомигматитовый, 2 — массивы миаскитов, 3 — бластомилониты гранитоидного и сиенитового состава, 4 — милониты Кыштымского сдвига-надвига, 5 — «еланчиковская серия плагиослан-цев и мигматитов инъекционного типа», 6 — са-итовская метатерригенная серия, 7 — зеленосланцевые осадочно-вулканогенные комплексы Западно-Магнитогорской и Арамильско-Сухтелин-ской зон, 8 — Увильдинский монцонит-гранит-ный комплекс, 9 — гнейсовидные граниты Кисегачского комплекса, 10 — метагипербазиты. Схема геологического строения Булдымского массива гипербазитов (b): 1 — гнейсы, кварциты, амфиболиты Вишневогорской свиты; 2 — карбонатиты и ассоциирующие с ними флогопитовые и флогопит-рихтеритовые породы; 3 — миаскиты; 4 — серпентинизированные энстатит-оливиновые, оливиновые породы; 5 — послеруд-ные разломы; 6 — местоположение, номер пробы

связанной плазмой ELAN — 9000 в ЦКП ИГГ УрО РАН «Геоаналитик».

Минералогия

Серпентинизированный ультра-мафитжелтовато-зеленого цвета, массивной текстуры, пятнистой структуры, пятна образованы оливином и пироксеном. Структура основной массы петельчатая. Сложен оливином (5 %), пироксеном (5 %), антигоритом, хризотилом и серпофитом (86 %), хлоритом (2 %), карбонатом и магнетитом (2 %).

Редкие минералы представлены рутилом, включениями в нем омфацита, глаукофана, фенгита и титанита, амфиболами, гранатом, корундом, плагиоклазом и баритом.

Оливин наблюдается в виде неправильных зерен размером 0.4—0.5 мм. Маг-незиальность варьирует от 0.90 до 0.94, содержание никеля до 0.01 к. ф. (см. таблицу). Зерна чаще всего сер-пентинизированы, в отдельных зернах по оливину развит доломит (Mg46Ca52). А. С. Варлаков с соавторами [3] подчеркивает его вторичную природу, т. е. образование в процессе оливинити-зации.

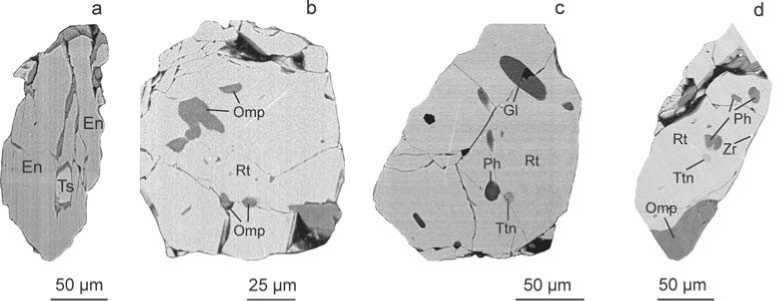

Энстатит образует призматические зерна размером 0.6—0.8 мм, замещается серпентином и хлоритом. Отмечаются включения чермакита (рис. 2, а). Он характеризуется колебанием магнезиальности от 0.88 до 0.91, содержит до 0.08 к. ф. алюминия и до 0.07 к. ф. хрома.

Серпентин развит по оливину и пироксену, замещая их. В основном представлен мелкими пластинчатыми

Рис. 2. Микрофотографии зерна энстатита с включениями чермакита (а) и зерен рутила с включениями омфацита, глаукофана, фенгита, циркона и титанита (b—d) из серпентинизирован-ного дунита Булдымского массива

зернами антигорита, по трещинкам в оливине и пироксене соответствует хризолиту, а в центре серпентинитовых петель встречается серпофит. По составу антигорит высокомагнезиаль-ный (# Mg = 0.96—0.94), содержит алюминий (до 0.14 к. ф).

Рутил — кристаллы и округлые зерна с разной интенсивностью окраски, темно-светло-коричневого цвета, размером от 0.1 до 1.2 мм. В его составе регистрируются колебания содержаний: Cr2O5 — от 0.03 до 1.26 мас. %; V2O5 — от 0.45 до 1.92 мас. %; Nb2O5 — до 1.53 мас. %. Содержит включения титанита, циркона, омфацита, глаукофана, фенгита (рис. 2, b, c, d).

Титанит во включениях в рутиле содержит оксид алюминия (до 1.1 мас. %), в основной массе породы содержание

Результаты микрозондового анализа минералов серпентинизированного дунита

|

Оксиды |

Rt |

Omp |

Rt |

G |

n |

Ph |

Ol |

Mgs |

En |

Ttn |

|||

|

SiO2 |

55.7 |

56.3 |

56.5 |

55.4 |

49.6 |

41.2 |

41.7 |

0.00 |

57.4 |

30.4 |

28.6 |

||

|

TiO2 |

99.3 |

1.79 |

0.84 |

98.6 |

0.00 |

1.80 |

3.05 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.05 |

37.3 |

43.1 |

|

А12О3 |

15.5 |

15.9 |

12.7 |

12.0 |

26.6 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

1.06 |

3.10 |

1.14 |

||

|

Сг2О3 |

0.02 |

0.00 |

0.00 |

0.03 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.02 |

0.00 |

0.00 |

|

FeO |

0.19 |

6.57 |

6.62 |

0.32 |

12.1 |

11.6 |

3.31 |

8.94 |

8.65 |

1.46 |

6.26 |

0.57 |

0.08 |

|

МпО |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.10 |

0.21 |

0.05 |

0.00 |

0.17 |

0.00 |

0.00 |

||

|

MgO |

4.51 |

3.91 |

9.76 |

9.75 |

3.34 |

49.2 |

48.9 |

19.4 |

34.6 |

0.00 |

0.00 |

||

|

СаО |

5.71 |

5.79 |

0.75 |

0.69 |

0.10 |

0.00 |

0.18 |

31.0 |

0.17 |

28.3 |

26.5 |

||

|

Na2O |

9.95 |

10.2 |

6.43 |

6.62 |

0.56 |

0.00 |

0.00 |

0.19 |

0.00 |

0.00 |

|||

|

К2О |

0.00 |

0.00 |

0.00 |

0.14 |

9.89 |

0.00 |

0.00 |

0.05 |

0.00 |

0.00 |

|||

|

V2O5 |

0.39 |

0.42 |

0.44 |

0.00 |

|||||||||

|

NbA)3 |

0.41 |

0.16 |

|||||||||||

|

99.90 |

99.73 |

99.56 |

99.78 |

98.24 |

98.00 |

96.55 |

99.99 |

99.48 |

51.86 |

99.97 |

99.67 |

99.58 |

|

|

(Продолжение таблицы) Оксиды En Ts Hbl Srp Grt Pl SiO2 58.2 46.7 43.8 46.7 53.0 48.6 44.4 44.1 38.3 39.5 61.90 53.8 58.2 TiO2 0.00 0.22 1.22 0.54 0.08 0.15 0.00 0.00 0.33 0.05 0.00 0.00 0.00 Al263 0.37 11.7 11.9 11.6 5.71 10.2 0.61 1.19 14.9 18.9 24.1 29.3 26.2 Cr2O3 0.00 0.61 0.00 0.47 0.33 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 FeO 5.70 4.83 16.1 5.00 3.41 4.84 3.85 3.05 11.0 5.00 0.00 0.00 0.00 MnO 0.11 0.02 0.14 0.00 0.00 0.00 0.12 0.20 0.49 0.03 0.00 0.00 0.00 MgO 35.4 19.7 10.5 19.4 22.5 20.3 40.2 40.8 0.58 0.57 0.00 0.00 0.00 CaO 0.16 12.0 12.5 11.8 12.2 12.1 0.25 34.4 35.0 5.71 11.7 8.47 Na2O 0.00 2.19 1.06 1.90 0.91 1.63 0.00 0.00 0.00 7.52 4.70 6.31 K,0 0.00 0.11 1.07 0.13 0.07 0.13 0.00 0.00 0.00 0.46 0.13 0.20 V2O5 Nb2O5 V 99.94 98.08 98.29 97.54 28.21 98.51 89.43 89.34 100.0 99.05 99.69 99.53 99.38 |

|||||||||||||

Примечание. Индексы минералов: En — энстатит, Gln — глаукофан, Grt — гранат, Hbl — роговая обманка, Mgs — магнезит, Ol — оливин, Omp — омфацит, Ph — фенгит, Pl — плагиоклаз, Rt — рутил, Srp — серпентин, Ttn — титанит, Ts — чермакит.

оксида алюминия более высокое (до 3.1 мас. %).

Включения омфацита (до 8— 15 мкм) прямоугольной формы характеризуются высоким содержанием жадеитового (60—71 %) и низким акмитового (5—7 мол. %) компонентов (см. таблицу). По составу сопоставимы с омфацитами жадеитсодержащего эклогита и жадеит-кварц-альмандиновой породы максютовского комплекса и омфацитами кианитовых «корундовых» эклогитов марункеуского комплекса.

Включения глаукофана имеют округлую или прямоугольную форму размером до 12—15 мкм. Для его состава характерно невысокое содержание Si4+ (7.47—7.65 к. ф.) и Al V (1.46— 1.67), железистость от 39 до 41 %. Позиция А вакантна, В не заполнена (см. таблицу). По составу сопоставим с глаукофаном гранат-глаукофановых зон Урала и другими.

Для фенгита отмечается низкое содержание Si4+ (3.27—3.29 к. ф.), вариации натрия — от 0.07 до 0.11 к. ф. и железистости — от 23 до 36 % (см. таблицу).

Амфиболы представлены чермакитом и роговой обманкой. Чермакит развит в виде включений в энстатите, для его состава характерна низкая железистость (F = 13 %) и повышенное содержание натрия (до 0.6 к. ф.). В ассоциации с титанитом амфибол представлен железистой разновидностью (46 %). Для роговой обманки характерна низкая железистость (F = 9— 12 %), вариации содержания алюминия — от 0.03 до 0.08 к. ф. и натрия — до 0.44 к. ф. Часто по роговой обманке развивается серпентинит.

Плагиоклаз по составу соответствует олигоклаз-анортиту (Ab42—78 An57—19) .

Гранат представлен андрадит -гроссуляром (Py2A1m2Sps1,Ca-comp95), F = 83—92 %, неоднороден с замещением Al ^ Fe от центра к краю зерна (см. таблицу).

Условия формирования

Включения в рутиле омфацита, глаукофана, фенгита и титанита, вероятно, представляют раннюю минеральную ассоциацию, которая типо-морфна для глаукофансодержащих пород высокобарических комплексов Урала. P-T-параметры ее образования по содержанию жадеитового компонента в омфаците [12], кремнезема и натрия в фенгите [2, 13] определяются температурой более 600 °C и давлением не менее 14—15 кбар. Для чермакита из включений в энстатите по амфиболовому термобарометру [6] рассчитана температура от 650 до 675 °C при давлении 8.5—8.7 кбар. Образование оливина и энстатита, по данным А. C. Варлакова с соавторами, отвечают условиям гранулитовой и амфиболитовой фаций [3]. Область формирования роговой обманки определяется температурой 550—620 °C при давлении 5.5—7 кбар.

Выводы

Обнаружение высокобарической ассоциации микровключений в ульт-рамафитах Булдымского массива важно для реконструкции термодинамических параметров формирования ще-лочно-ультраосновной ассоциации Ильмено-Вишневогорской зоны. Принято считать, что становление интрузий центрального типа происходит в гипабиссальных условиях, а генерация исходных расплавов — в глубинных мантийных резервуарах, что подтверждается изотопно-геохимическими данными. Анализ парагенезисов Уразбаевской щелочно-ультраоснов-ной ассоциации Ильмен позволил сделать вывод о гроспидитовом уровне генерации исходных расплавов [9— 11]. Новые данные по Булдымскому массиву могут быть интерпретированы как свидетельство декомпрессионного подъема ультрамафитового материала из глубинного мантийного источника.

Список литературы Включения омфацита, глаукофана и фенгита в рутиле ультрамафитов Булдымского массива (Южный Урал)

- Банева Н. Н., Медведева Е. В., Русин А. И. Геохимические особенности ультрамафитов Ильменогорской сдвиговой зоны // Ежегодник-2008. Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2009. С. 115-119.

- Вализер П. М. Светлая слюда максютовского эклогит-глаукофансланцевого комплекса (Южный Урал) // ЗРМО. 2012. № 2. С. 52-64.

- Варлаков А. С., Кузнецов Г. П., Кораблев Г. Г., Муркин В. П. Гипербазиты Вишневогорско-Ильменогорского метаморфического комплекса (Южный Урал). Миасс: ИМин УрО РАН, 1998. 195 с.

- Краснобаев А. А., Вализер П. М., Русин А. И., Бушарина С. В., Медведева Е. В. О цирконах гипербазитов Булдымского массива // Ежегодник- 2012: Тр. ИГГ УрО РАН. Екатеринбург, 2013. Вып. 160. С. 300-302.

- Левин В. Я., Роненсон Б. М., Самков В. С., Левина И. А., Сергеев Н. С., Киселев А. П. Щелочно-карбонатитовые комплексы Урала. Екатеринбург: Уралгеолком, 1997. 274 с.