Владение медицинскими специалистами цифровыми технологиями

Автор: Коленникова Ольга Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здоровье населения и социальное благополучие

Статья в выпуске: 3 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Создание цифрового пространства в сфере здравоохранения требует увязки технических изменений с повышением доверия к информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) и развитием соответствующих навыков у медицинских специалистов. Владение цифровыми технологиями рассматривается как важный элемент общей квалификации медицинского специалиста. В статье анализируется, в какой мере врачи и средний медперсонал используют ИКТ в работе, обладают ли они достаточными компетенциями для этого и каковы масштабы и виды обучения в данной области знаний. Источниками эмпирических материалов послужили микроданные Комплексного наблюдения условий жизни населения и второго раунда Статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, проведённых Росстатом в 2020 году. Выяснилось, что большинство врачей использовали компьютер и другую цифровую технику, но значительная часть медсестёр (47%) ими не пользовалась. В сравнении с другими специалистами, у медиков сильно ограничен дистанционный формат работы, что вызвано как отраслевой спецификой, так и недостатком возможностей. Около 30% врачей и медсестёр испытывали нехватку цифровых компетенций, что снижало их удовлетворённость работой. При базовой компьютерной грамотности и умении пользоваться Интернетом, дефицит знаний и навыков касался медицинских информационных систем и отдельных цифровых инструментов. Его восполнением медицинские специалисты занимались в основном самостоятельно, а не путём специализированного обучения. Для успешной реализации масштабной программы цифровизации здравоохранения важно совершенствование системы повышения квалификации медицинских специалистов в области ИКТ в рамках общей системы непрерывного медицинского образования.

Врач, медсестра, медицинские специалисты, квалификация, цифровизация здравоохранения, информационно-коммуникационные технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/143179027

IDR: 143179027 | DOI: 10.19181/population.2022.25.3.15

Текст научной статьи Владение медицинскими специалистами цифровыми технологиями

Развитие системы здравоохранения зависит от реализации возможностей, которые даёт цифровизация. В нормативноправовых документах1 внедрение цифровых технологий в здравоохранение рассматривается как действенный механизм повышения доступности и качества медицинской помощи населению. При этом под цифровыми технологиями подразумевается широкий круг электронных инструментов, устройств и систем, которые генерируют, хранят, обрабатывают и передают данные (компьютеры, мобильные устройства, программное обеспечение, веб-платформы, алгоритмы обработки данных и т.д).

Здравоохранение отстаёт в цифровизации от большинства других видов экономической деятельности. Трудовые процессы в данной сфере сложно поддаются преобразованиям, к цифровым технологиям с опаской относятся как врачи, так и пациенты, не говоря о том, что возникают вопросы этического и юридического характера и требуется значительное расширение масштабов и источников финансирования [1]. В настоящее время наиболее распространено применение электронных медицинских карт, в ряде стран достаточно широко используются цифровые инструменты для сбора и анализа данных, развивается телемедицина. Речь идёт не столько об автоматизации рабочих мест, сколько об изменении функционала рабочих задач [2].

В нашей стране сфера здравоохранения отнесена к числу приоритетных направлений цифровой трансформации экономики. Планируется перейти к электронному ведению медицинских документов и передаче информации онлайн, создать единые цифровые базы данных о пациентах и новые способы доступа к этим сведениям; внедрить телемедицину и информационные системы для лечения больных; использовать методы искусственного интеллекта при обработке медицинских данных2. С 2011 г. реализуется проект создания электронного здравоохранения, подразумевающий обеспечение всех медицинских организаций необходимой инфраструктурой, их подключение к сети Интернет и внедрение в них медицинских информационных систем (МИС). С конца 2018 г. создается цифровой контур в здравоохранении на базе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Планируется, что ЕГИСЗ будет аккумулировать огромный пласт информации: реестры медицинских организаций и медицинских работников, электронную регистратуру, интегрированную медицинскую карту, реестры электронных медицинских документов и нормативно-справочной информации, подсистему мониторинга оказания высокотехнологической помощи и санаторнокурортного лечения и другие базы дан-ных3. Ведётся работа по созданию и отладке вертикально-интегрированных медицинских информационных систем (ВИ-МИС) по отдельным направлениям — сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии, акушерству и неонатологии и другим, а также внедрение разработок на базе искусственного интеллекта для анализа результатов обследований (КТ, маммографии, кардиограмм и других).

Вызовы, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, ускорили цифровизацию медицины по многим направ- лениям, в том числе в области организации и оказания помощи с применением телемедицинских технологий. По данным Минздрава в 2020 г. было проведено 9,6 млн консультаций «врач-пациент», в том числе более 800 тыс. — с целью вынесения заключения по результатам диагностических исследований. Более 1,72 млн пациентов находились на дистанционном наблюдении за состоянием здоровья. Телемедицина позволяла врачам оказывать помощь, избегая потенциального заражения других пациентов и себя. Кроме того, резко расширились консультации «врач-врач»: если в 2019 г. было проведено более 293 тыс., то в 2020 г. их число возросло до 567 тыс., а число консультаций и консилиумов, проводимых ведущими медицинскими организациями,— с 41,5 тыс. в 2019 г. до 158,2 тыс. в 2021 году4.

Процессы цифровизации меняют трудовую сферу медицинских организаций. Специалисты прогнозируют значительные положительные эффекты, их можно обобщить в ряд направлений: 1) устранение (или по крайней мере сглаживание) дефицита медицинских кадров, особенно в малых городах и сельской местности; 2) оптимизация рабочих процессов, то есть высвобождение времени у медицинских специалистов на непосредственную работу с пациентом за счёт сокращения времени на ведение документации, поиск и/или ожидание нужных сведений и прочей рутинной административной работы; 3) расширение дистанционного типа труда, в том числе онлайн-мо-ниторинга состояния отдельных категорий пациентов (беременных, с хроническими и инфекционными заболеваниями и других); 4) улучшение качества оказания медицинской помощи и снижения числа врачебных ошибок за счёт доступа к полной информации о пациенте и использования цифровых помощников (та- ких как системы поддержки клинических решений и искусственного интеллекта); 5) рост квалификации за счёт дистанционных образовательных технологий, доступа к электронным клиническим рекомендациям и новейшим алгоритмам лечения, к онлайн-консультациям со специалистами ведущих медицинских центров; 6) усиленное развитие социальных навыков, необходимых в работе, в первую очередь, в телемедицине; 7) повышение удовлетворённости трудом в связи со снижением общей рабочей нагрузки и увеличением времени для обследования пациента и выработки стратегии и тактики лечения; 8) профилактика синдрома профессионального выгорания, снижение уровня хронического стресса на рабочем месте из-за повышенной напряжённости труда, сверхурочной работы и другого.

В медицинских кругах ведётся также дискуссия о высоких рисках непродуманного использования цифровых технологий. Специалисты поднимают вопросы о том, становится ли работа медицинских специалистов удобнее, снижается ли реально их рабочая нагрузка, могут ли они в полной мере доверять новым цифровым инструментам. В частности, выяснилось, что просмотр электронной карты пациента не обязательно экономит время по сравнению с просмотром бумажных записей. Острый дефицит вспомогательного персонала вынуждает медицинских специалистов тратить много времени на ввод данных и заполнение различных электронных документов, в итоге не высвобождая время для непосредственной работы с пациентом, а напротив, сокращая его. Сказывается и фактор повышенной когнитивной нагрузки в связи с необходимостью концентрировать внимание на корректности ввода данных, поиска алгоритма действий в специализированных программах и тому подобного. Затрудняют работу проблемы «зависания» Интернета, неудобные пользовательские интерфейсы МИС и другие проблемы, которые требуют решения [3]. Создание новых цифровых инструментов и решений для сфе- ры здравоохранения недостаточно, важно чтобы медицинские специалисты овладели требуемыми компетенциями для их эффективного применения. Не случайно, разработчики высказывают необходимость обучать врачей работе с цифровыми инструментами, так как, не понимая механизмы работы таких систем, они им не доверяют5.

Зарубежные исследования показывают схожий характер проблем в цифровизации здравоохранения и нехватку цифровых навыков у медицинских специали-стов6. Дефицит компетенций варьируется в зависимости от той или иной страны и медицинской профессии. По результатам этих исследований от 30 до 70% медицинских работников не обладали всеми навыками, необходимыми для использования цифровых технологий и полноценной работы с цифровой информацией [1].

Исследований, посвящённых оценке уровня владения цифровыми технологиями в российском здравоохранении, недостаточно. Показатели, отслеживаемые Росстатом в рамках мониторинга развития информационного общества в части электронного здравоохранения, касаются обеспеченности медицинских организаций компьютерной техникой и интернетом, но не дают представления о навыках работников. В работах, посвящённых оценке квалификации, говорится о недостатках подготовки в рамках дополнительного профессионального образования [4]. В числе проблем — недостаток отводимого на данную область знаний времени, трудности освоения прикладной медицинской информа- тики для начинающих, сложности в изучении математизированных программных средств, возрастные ограничения [5]. Недостаточный уровень компьютерной грамотности затрудняет работу на портале непрерывного медицинского образования и, следовательно, мешает подготовке к аккредитации [6]. Специалистами ставятся вопросы о более широком включении знаний и навыков в сфере ИКТ в основное содержание медицинского образования. Цель данной работы — оценить владение медицинскими специалистами цифровыми технологиями. В задачи исследования входит поиск ответов на вопросы, в какой мере врачи используют цифровые технологии на работе и достаточен ли уровень знаний и навыков для их применения, какова ситуация с обучением в данной области. Эти вопросы в немалой степени остаются открытыми и нуждаются в дополнительном изучении.

Материалы и методы

Исследование проводилось в рамках концепции трудового потенциала, в воспроизводственной структуре которого выделяют три элемента — психофизический, интеллектуальный и социальноличностный потенциал. В данной работе внимание фокусируется на интеллектуальном потенциале медицинских специалистов. Под ним подразумевают способность к труду, содержание и сложность которого связаны с объёмом и уровнем профессиональных знаний и умений работника [7]. Измеряется интеллектуальный потенциал уровнем образования и квалификации. Правомерно рассматривать знания и навыки в сфере ИКТ, требуемые для работы, как элемент общей квалификации медицинского работника. Иными словами, речь идёт о цифровой квалификации, надлежащий уровень которой наравне с медицинскими знаниями и навыками становится неотъемлемой частью профессионализма медицинского специалиста.

Эмпирическую базу исследования составили два источника. Во-первых, микроданные Комплексного наблюдения условий жизни населения, проведённого Росстатом в 2020 г. (КОУЖ-2020, опрошено 56750 занятых в экономике). Вторым источником информации послужили микроданные второго раунда Статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании в 2020 г. (НО-2020, опрошено 122497 занятых в экономике). Для целей исследования по единой методике отобраны выборки медицинских специалистов, работавших на должностях врачей и среднего медицинского персонала (согласно ОКЗ-2014) с медицинским образованием по специальностям «Фундаментальная медицина», «Клиническая медицина», «Науки о здоровье и профилактическая медицина» и «Сестринское дело». Выборка КОУЖ-2020 составила 2723 респондента, в том числе 40% врачей и 60% среднего медицинского персонала (СМП), в базе данных НО-2020 отобран 5221 респондент, в том числе 33% врачей и 67% СМП. Для статистической обработки информации использовалась программа SPSS Statistics 23.0.

Результаты

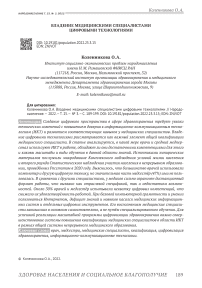

По данным КОУЖ-2020 большинство врачей использовали (хотя бы раз в неделю) на работе компьютерную технику (компьютеры, смартфоны, планшеты и подобное) и только 18,2% её не применяли. У среднего медперсонала ситуация была иной, значительная часть (46,6%) компьютером и/или другой цифровой техникой не пользовалась (рис. 1).

Рис. 1. Численность специалистов разных категорий, использовавших на работе компьютерную технику, %

The number of specialists of different categories using computer equipment at work, % Источник: микроданные Комплексного обследования условий жизни населения Росстата, 2020 год.

Владение компьютером и умение работать с цифровой информацией тем шире, чем выше уровень профессиональной квалификации, и если говорить об экономике в целом, то специалисты высшего уровня пользовались компьютерной и иной цифровой техникой в 1,3 раза чаще, чем специалисты среднего уровня. Данный разрыв у медицинских специалистов значительнее: врачи использовали цифровые технологии в 1,5 раза больше, чем медицинские сёстры. Таким образом, средний медицинский персонал отставал в дан- ных навыках от врачей, а в разрезе видов экономической деятельности медицинские специалисты уступали в отношении аналогичных показателей в экономике в целом.

В числе причин отставания — трудности цифровизации рабочих процессов в сфере медицины, требующих, как правило, непосредственного осмотра медицинским специалистом пациента, не говоря уже об уходе за ним. Разработка цифровых инструментов, основанных на системах искусственного интеллекта, о ко- торых все больше говорится в последнее время, требует массивов специально подготовленных данных, к примеру, в случае выявления дифференцированного рака молочной железы на маммограммах нужны десятки тысяч изображений7. Люди и машины по-разному принимают решения, и именно люди выбирают технологию машинного обучения, поэтому для широкого внедрения таких систем, врачи-пользователи должны детально представлять, каким образом тот или иной цифровой инструмент был создан.

Специфика медицины значительно ограничивает и использование онлайн-формата работы. Только 14,3% врачей и 6,9% медсестёр указали, что их работу (полностью или частично) можно было бы выполнять дистанционно с помощью сети Интернет (табл. 1).

Таблица 1

Численность специалистов, чья работа могла бы выполняться дистанционно с помощью сети Интернет, %

Table 1

The number of specialists whose work could be carried out remotely using the Internet, %

|

Категория работников |

Работа может выполняться дистанционно |

|||

|

полностью |

частично |

не может |

итого |

|

|

Врачи |

3,2 |

11,1 |

85,7 |

100 |

|

СМП |

2,2 |

4,7 |

93,1 |

100 |

|

Все специалисты высшего уровня квалификации |

32,2 |

37,6 |

30,2 |

100 |

|

Все специалисты среднего уровня квалификации |

14,0 |

26,5 |

59,5 |

100 |

Источник: микроданные Комплексного обследования условий жизни населения Росстата, 2020 год.

В этом отношении медицинские специалисты сильно выделяются среди работников аналогичного квалификационного уровня. Но, как показывает практика пилотных проектов в разных регионах, в отдельных профессиях применение телемедицинских технологий даёт очень большой эффект, к примеру, работа бригад скорой помощи эффективнее, если их оснастить телемедицинским оборудованием.

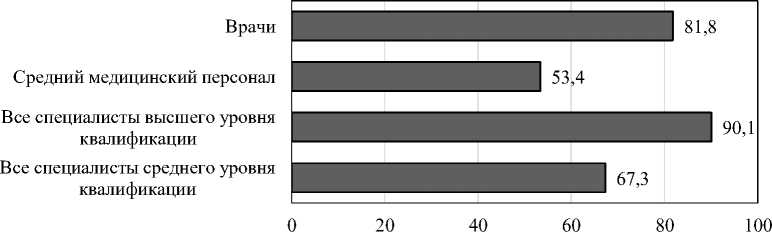

Даже если характер работы позволяет в той или иной мере выполнять её дистанционно, важно и наличие у работников возможностей для этого. Доступ к проведению консультаций, мониторингу пациентов и других видов работы онлайн имели только 15,4% врачей и 7,6% медицинских сестёр (рис. 2). В сравнении с другими категориями работников, медицинские специалисты значительно ограни- чены в этом плане. Но даже у тех врачей, у кого характер работы по меньшей мере частично позволял выполнять её дистанционно, только 52% имели для этого соответствующее оборудование, программное обеспечение и другое.

Ещё один важный вопрос, в какой мере знания и навыки в сфере информационных технологий и компьютерных программ соответствуют требованиям при выполнении работы. Выяснилось, что 31,3% врачей и 29,6% медсестёр, использовавших компьютерную технику, испытывали нехватку знаний и навыков в данной сфере, то есть их уровень цифровой квалификации был ниже необходимого. Дефицит компетенций затруднял выполнение должностных обязанностей, снижая удовлетворённость теми или иными сторонами работы (табл. 2).

Рис. 2. Численность специалистов, имевших возможности для работы дистанционно с помощью сети Интернет,%

Fig. 2. The number of specialists who have the possibility to work remotely using the Internet,% Источник: микроданные Комплексного обследования условий жизни населения Росстата, 2020 год.

Таблица 2

Численность медицинских специалистов, удовлетворённых разными сторонами работы в зависимости от владения цифровыми технологиями, %

Table 2

The number of medical specialists satisfied with different aspects of work, depending on the possession of digital technologies, %

|

Вполне удовлетворены: |

Нехватку знаний и навыков в цифровых технологиях |

|||

|

врачи |

СМП |

|||

|

не испытывали |

испытывали |

не испытывали |

испытывали |

|

|

заработной платой |

62,0 |

55,5 |

36,8 |

31,3 |

|

выполняемыми обязанностями |

90,3 |

82,8 |

81,4 |

77,5 |

|

режимом работы |

86,0 |

80,4 |

85,4 |

77,1 |

|

условиями труда |

88,0 |

79,7 |

80,1 |

81,2 |

|

профессией |

88,8 |

82,8 |

82,6 |

66,3 |

Источник: микроданные Комплексного обследования условий жизни населения Росстата, 2020 год.

Если говорить об общей компьютерной грамотности, умении пользоваться Интернетом не только на работе, но и в повседневной жизни, то каждый день (или почти каждый день) выходили в Интернет 88% врачей и 74% медсестёр, а не пользовались им только 0,6% и 3,3% соответственно. Общались в социальных сетях 89% врачей и 91% медсестёр, заходили в Интернет, чтобы узнать новости 82 и 78%, для осуществления финансовых операций 78 и 73%, заказывали товары и услуги 52 и 38%, оформляли госуслуги 45% врачей и 31% медицинских сестёр. Медики в этом плане мало отличались от других специали- стов. Таким образом, проблема дефицита цифровой квалификации у медицинских специалистов связана не с базовой компьютерной грамотностью, а с умением работать со специализированными информационными системами и отдельными цифровыми инструментами. Поэтому актуален вопрос о совершенствовании цифровой квалификации выше её базового уровня.

Для прояснения ситуации были привлечены данные НО-2020, в ходе которого у респондентов выяснялось их участие в дополнительном обучении за последние 12 месяцев. Обнаружился ряд важ- ных моментов (табл. 3). Врачи интенсивнее осваивали компьютерные технологии, чем средний медицинский персонал, что вызвано разной востребованностью для выполнения должностных обязанностей. Наращивали компетенции врачи и медицинские сёстры больше самостоятельно, чем на специализированных курсах. В особенности это касается среднего медицинского персонала, для них специализированные курсы куда менее доступны, чем для врачей, поэтому медицинские сестры по возможности сами осваивали компьютер и необходимые программы.

не страны создать возможности для оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий8. Это означает, что врачам и среднему медперсоналу расширят доступ к различным типам цифровых технологий, появятся возможности новых форм взаимодействия с пациентами и сотрудничества с коллегами во всей системе здравоохранения.

Цифровая инфраструктура (компьютеры, устройства связи, сети для передачи информации и др.) способна вывести систему здравоохранения на новый уровень, только если новые инструменты будут

Таблица 3

Численность специалистов, прошедших обучение в области цифровых технологий, %

Table 3

The number of specialists trained in the field of digital technologies, %

|

Категория специалистов |

Обучались на курсах по освоению компьютера, компьютерных программ и продуктов, практике использования сети «Интернет» |

Самообучение знаниям и навыкам по использованию компьютера |

|

Врачи |

1,4 |

6,9 |

|

СМП |

0,6 |

5,4 |

|

Все специалисты высшего уровня квалификации |

0,5 |

4,1 |

|

Все специалисты среднего уровня квалификации |

0,4 |

3,0 |

Источник: микроданные Статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании Росстата, 2020 год.

Между тем в сравнении с ситуацией в целом в экономике, медицинские специалисты активнее занимались обучением в области владения компьютерными технологиями, что вызвано преобразованиями в их организациях в рамках проектов цифровизации здравоохранения, а также мер по борьбе с эпидемией COVID-19.

Заключение

Согласно планам Правительства, к концу 2025 г. намечено внедрить медицинские информационные системы в 99% медицинских организаций по оказанию первичной медико-санитарной помощи, не менее 99% рабочих мест медицинских работников дооснастить компьютерным и другим оборудованием, в каждом регио- освоены и продуктивно использованы медицинскими специалистами. Их внедрение ставит задачу постоянного повышения уровня квалификации в этой области знаний. Между тем масштабы обучения существенно ниже потребностей. Следует учитывать, что уровень компетенций в сфере ИКТ сказывается на развитии и других сторон трудового потенциала.

Модели оказания медицинской помощи меняются, происходит перераспределение функций и задач между разными категориями медицинских работников, в частности, от врачей к медицинским сёстрам [8]. Между тем, как выяснилось, средний медперсонал меньше использует и хуже владеет цифровыми технологиями, чем врачи.

Проблемы концентрируются не в простых навыках владения компьютерной техникой и Интернетом, а в умении пользоваться медицинскими цифровыми системами и отдельными инструментами, требующими специальных навыков и критической оценки информации. Для удовлетворения спроса на растущие потребности в обучении важно дальнейшее развитие гибкой системы повышения ци- фровой квалификации и более широкого доступа к ней разных категорий медицинских специалистов,.

Заинтересованность в освоении новых цифровых инструментов будет расти, если медицинские специалисты в полной мере поймут и ощутят преимущества, которые цифровизация даёт по сравнению с прежними условиями работы. Непродуманное внедрение и отсутствие времени на адаптацию чреваты неблагоприятными последствиями, а именно тем, что новые цифровые технологии не облегчат работу, а создадут дополнительную нагрузку на медицинских работников.

Список литературы Владение медицинскими специалистами цифровыми технологиями

- Socha-Dietrich, K. Engaging and transforming the health workforce / K. Socha-Dietrich // Health in the 21st Century: Putting Data to Work for Stronger Health Systems. - Paris: OECD Publishing, 2019. - P. 120-145.

- Nedelkoska, L. Automation, skills use and training / L. Nedelkoska, G. Quintini // OECD Social, Employment and Migration: Working Papers № 202, 2018. - 124 p. DOI: 10.1787.2e2f4eea-en.

- Мохова, Е.А. Цифровизация российского здравоохранения: проблемы и перспективы / Е. А. Мохова, Л. В. Малкина //Уфимский гуманитарный научный форум. - 2020. - № 2. - С. 49-53. ;.

- Mokhova E. A., Malkina L. V. Tsifrovizatsiya rossijskogo zdravookhraneniya: problemy i perspektivy [Digitalization of the Russian healthcare: Problems and prospects]. Ufimskij gumanitarnyj nauchnyj forum [Ufa Humanitarian Scientific Forum]. 2020. No. 2. P. 49-53. 10.47309/2713-2358_2020_2_49 (in Russ.).

- Аксенова, Е.И. Профессиональный рост и трудовые стратегии медицинских специалистов / Е. И. Аксенова, О. А. Александрова, Н. В. Аликперова [и др.] - Москва: НИИОЗММ ДЗМ, 2020. - 223 с.

- Aksenova E. I., Aleksandrova O. A., Alikperova N. V. at al. Professional'nyj rost i trudovyje strategii medicinskikh spetsialistov [Professional Growth and Labor Strategies of Medical Workers]. Moscow. 2020. 223 p. (in Russ.).

- Гельман, В.Я. Проблемы преподавания информационно-коммуникационных технологий в медицинском последипломном образовании / В. Я. Гельман, Д. Ю. Белов, С. В. Ланько [и др.] // Профилактическая и клиническая медицина. - 2014. - № 1(50). - С. 18-23.

- Gelman V. Ya., Belov D. Yu., Lanko S. V. at al. Problemy prepodavaniya informatsionno-kommunikatsionnyh tekhnologij v medicinskom poslediplomnom obrazovanii [Problems of teaching ICT in medical postgraduate education]. Profilakticheskaya i klinicheskaya meditsina [Preventive and Clinical Medicine]. 2014. No. 1(50). P. 18-23. (in Russ.).

- Коленникова, О.А. Факторы дисфункции институтов оценки квалификации медицинских специалистов / О. А. Коленникова, М. С. Токсанбаева // Здравоохранение Российской Федерации. - 2021. - Т. 65. - № 5. - С. 467-476. ;.

- Kolennikova O. A., Toksanbaeva M. S. Faktory disfunktsii institutov otsenki kvalifikatsii meditsinskih spetsialistov [Factors of dysfunction of institutes for assessing the qualifications of medical specialists]. Zdravookhranenije Rossijskoj Federatsii [Health Care of the Russian Federation]. 2021. No. 65(5). P. 467-476. 10.47470/0044-197X-2021-65-5-467-476 (in Russ.).

- Мигранова, Л. А. Качество трудового потенциала российских регионов / Л. А. Мигранова, М. С. Токсанбаева // Народонаселение. - 2014. - № 2. - С. 106-119.

- Migranova L. A, Toksanbaeva M. S. Kachestvo trudovogo potentsiala rossijskih regionov [Quality of Labour Potential of Russian Regions]. Narodonaselenie [Population]. 2014. No. 2. P. 106-119. (in Russ.).

- Socha-Dietrich, K. Empowering the health workforce: Strategies to make the most of the digital revolution / K. Socha-Dietrich // OECD Health Working Papers, № 129. - Paris: OECD Publishing, 2020. - 71 p.