Владивостокский морской торговый порт в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.)

Автор: Гудков И.А.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 4 (70), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе архивных документов исследуются основные аспекты функционирования Владивостокского морского торгового порта - важнейшего транспортного узла в системе поставок по ленд-лизу - в 1943-1945 гг. Автор дает характеристику производственной деятельности, а также детально показывает процесс совершенствования портовой инфраструктуры во взаимосвязи с особыми условиями военного времени.

Великая отечественная война, ленд-лиз, владивосток, владивостокский морской торговый порт, транспорт

Короткий адрес: https://sciup.org/170207889

IDR: 170207889 | УДК: 94(470+571)"1941/1945" | DOI: 10.24866/1997-2857/2024-4/79-89

Текст научной статьи Владивостокский морской торговый порт в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.)

С началом Великой Отечественной войны все стороны жизни советского общества были подчинены решению задач военного времени. На Дальнем Востоке, не знавшем горя оккупации и опустошения, победа ковалась руками тружеников тыла, с неменьшей отвагой и героизмом выполнявших свои боевые задачи. Особая роль в этой сложнейшей миссии отводилась транспортным предприятиям – артериями советской военной экономики, доставлявшим все необходимое на фронт и предприятия страны. На Дальнем Востоке среди них особенно выделяется Владивостокский морской торговый порт, ставший в эти годы ключевыми «воротами» тихоокеанского ленд-лиза.

История Владивостокского порта в годы Великой Отечественной войны – это история о том, как утративший свое былое международное значение торговый порт в кратчайшие сроки стал одним из самых технически оснащенных и стратегически важных транспортных узлов Советского Союза. Несмотря на проделанную колоссальную работу по переустройству порта в целях его подготовки к массовому приему импортных грузов, основной поток поставок по ленд-лизу на Тихом океане начался лишь со второй половины 1942 г., и если до этого времени порт работал практически в «штатном режиме», без особого напряжения, то уже к лету 1942 г. волнообразно поступающий импорт и постоянно увеличивающееся количество су-

ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ дов и их водоизмещения создали ситуацию, когда портовое строительство и механизация попросту не поспевали за нарастающими объемами грузооборота [1, с. 67–68].

В рамках данной публикации автор ставит задачу, в продолжение нарратива о работе, проделанной портовиками за 1941–1942 гг. [1], продемонстрировать особенности функционирования Владивостокского морского торгового порта, а также отразить характерные изменения в его производственной деятельности, связанные с закреплением за ним статуса ключевого транспортного узла поставок по ленд-лизу.

Производственная деятельность порта в условиях военного времени

К началу 1943 г. торговый порт Владивостока все еще находился в состоянии масштабного материально-технического и организационно-управленческого переустройства. Порт и далее продолжал работу с грузопотоками малого и большого каботажа, бывшими основой довоенного грузооборота. Однако тенденция к возрастанию доли импорта, в связи с началом массовых поставок по ленд-лизу с лета 1942 г., стала для него серьезным испытанием.

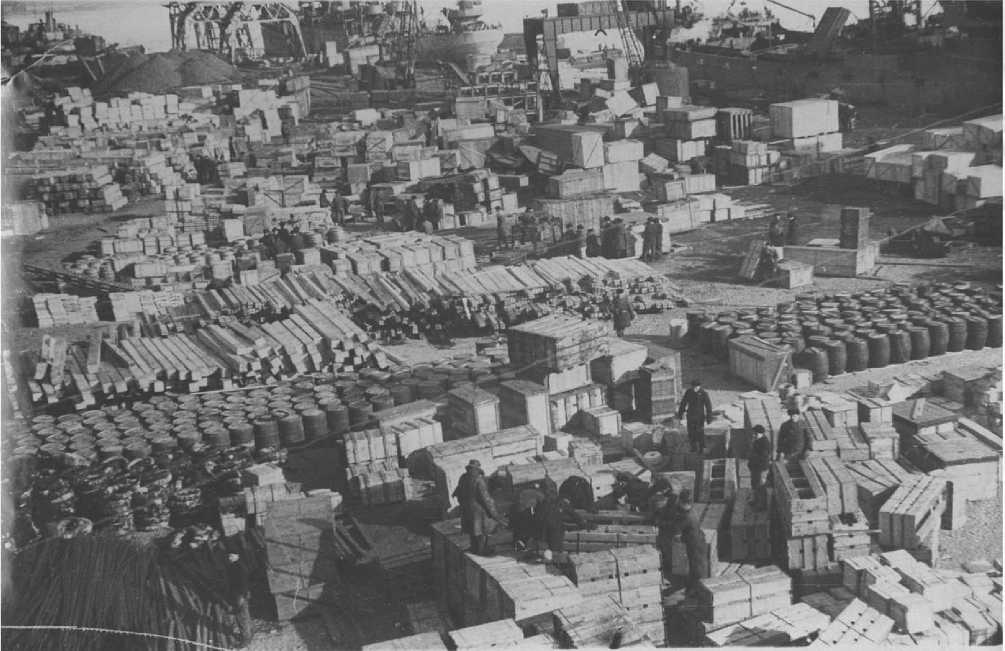

Изменения в структуре грузооборота вызывали осложнения во всей производственной деятельности Владивостокского порта. Во-первых, волнообразность поступления импортных грузов стала одним из факторов, приводивших к простою судов и невыполнению планов по выгрузке. Если в феврале 1942 г. в порт прибыло 3 судна с импортом, то в мае – уже 9, а в сентябре и декабре – 15 и 33 соответственно (Государственный архив Приморского края, далее – ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 38. Л. 14–15об.). Во-вторых, импортные грузы по своему роду значительно отличались от каботажных. Владивостокский торговый порт с самого начала своего существования осуществлял грузопереработку в основном продовольственных грузов, топлива и строительных материалов. Соответственно механизация порта (механические перегружатели) была узкоспециализированной и развивалась именно в направлении наращивания количества и протяженности конвейерных линий и ленточных транспортеров (Рис. 1), а не портального либо передвижного кранового оборудования. Как итог, резкое возрастание удельного веса тяжеловесных и бочковых грузов, составлявших основу импорта по ленд-лизу, при сокращении объемов поступления массовых грузов, таких как хлеб, переработка которого производилась главным обра-зом механизированным способом и по варианту «борт–вагон»1 , привела к резкому паде-нию процента механизации работ (до 70,2% в 1943 г. в сравнении с 80,7% в 1941 г.) и общего качества выполняемых погрузочноразгрузочных операций.

В целом грузооборот торгового порта Владивостока в 1943 г. исчислялся в 2 121,8 тыс. т, из которых 1 590,1 тыс. т (74,9%) приходилось на импорт; а в 1944 г. – 2 959,1 тыс. т, из которых импорт составлял 2 564,4 тыс. т (86,7%) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 46б. Л. 26; Д. 61. Л. 141).

Следует отметить, что 1943–1945 гг. характеризовались более плавным поступлением импортных грузов по месяцам. Если в 1942 г. основная нагрузка на порт выпадала на второе полугодие, то постепенное налаживание систематических поставок по ленд-лизу позволило сделать их более равномерными. Но за выравниванием темпов поставок следовало и общее увеличение их объема. Особенно значительным оно было к середине 1943 г., когда за полгода грузооборот возрос на 257,6% по сравнению с аналогичным периодом 1942 г. Причем основной объем был достигнут благодаря импорту, где рост составил 631,8% соответственно (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 61. Л. 117).

Обрабатывая в отдельные месяцы более 300 тыс. т грузов, порт превосходил квартальные показатели грузооборота предыдущих лет и даже годовые объемы работы практически всех советских портов, обеспечивавших поставки по ленд-лизу. Так, за годы Великой Отечественной войны арктическими конвоями в порты Архангельска и Мурманска было доставлено 3 964 тыс. т грузов [3, с. 121], из которых на Архангельск приходилось 1 672,6 тыс. т [2, с. 15].

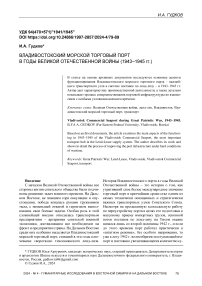

Номенклатура импортных грузов в указанный период оставалась практически неизменной, корректировался лишь удельный вес той или иной позиции (Рис. 2). В 1943 г., импортные грузы поступали по таким группам как: хлебные грузы – 135,6 тыс. т (8,8%); сахар – 75,3 тыс. т (5%); нефтепродукты – 149,5 тыс. т (9,7%); металлы – 195,4 тыс. т (12,6%); машины и оборудование – 403,7 тыс. т (25,7%); химическая продукция – 112,2 тыс. т (7%), а также прочие грузы, не выделенные в отдельные списки – 493,4 тыс. т (31%). К 1944 г. хлебных грузов в порт поступило значительно больше, чем в предыдущем году – 230,3 тыс. т, однако их удельный вес сохранился (9,1%). Аналогичная ситуация наблюдалась с металлами и оборудованием – 337,1 тыс. т (13,1%) и 711,6 тыс. т (27,7%) соответственно. При этом стоит отметить двукратный рост объема поступающих нефтепродуктов (381,8 тыс. т) и одновременно значительный рост удельного веса этой позиции (14,9%) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 61. Л. 117).

Рис. 1. Механизированная разгрузка судна с применением ленточных транспортеров и пластинчатых конвейеров во Владивостокском морском торговом порту, 1940-е гг.

К 1944 г. грузооборот порта достиг 306,2% (477,2% по импорту) по сравнению с 1942 г., однако при этом уменьшился по малому каботажу на 11,9%. Увеличение импорта произошло за счет нефтепродуктов (2295,4%), машин и оборудования (806,7%), металлов (331,1%) и хлеба (309,8%). Судооборот за 1944 г. вырос по сравнению с 1942 г. на 215,6%, что с учетом трехкратного увеличения грузооборота в целом говорит о постоянном росте дедвейта прибывающих судов (ГАПК. Ф. Р356. Оп. 9. Д. 58. Л. 31–38).

Рис. 2. Номенклатура грузов ленд-лиза во Владивостокском морском торговом порту, 1941–1945 гг. (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 63. Л. 1)

В этой связи, несмотря на возрастающую нагрузку, значительно увеличилось количество простоев в работе Владивостокского порта. Причины задержек можно условно разделить на три основные группы: стихийные обстоятельства непреодолимой силы (погодные условия, ледовая обстановка), независящие от порта причины (перебои с электроэнергией, несвоевременная подача железнодорожных вагонов, отсутствие погрузочно-разгрузочных работ) и внутрипортовые факторы, вызванные плохой организацией работ (неграмотное распределение рабочей силы, нарушения трудовой дисциплины, дополнительные перевалки грузов, поломки механизмов). Из вышеперечисленных причин простоя самой злободневной для порта оставалась нехватка железнодорожных вагонов под погрузку.

В 1943–1944 гг. систематическая нехватка железнодорожных вагонов под погрузку во Владивостокском торговом порту достигала 30–50% от минимальной потребности. Так, в 1944 г. с Приморской железной дорогой была согласована подача 149 427 вагонов под погрузку, однако подано было только 107 152 вагона. В результате этого в течение года в порту ежемесячно скапливалось до 84,7 тыс. т грузов (ГАПК. Ф. Р-261. Оп. 1. Д. 17. Л. 9).

Кроме того, зачастую не выполнялись запросы на отдельные типы вагонов (крытые, платформы, полувагоны, рефрижераторы и прочие), что приводило к замедлению отправки определенных типов грузов, а складские мощности, не запроектированные под хранение того объема грузов, который приходилось хранить в ожидании погрузки в железнодорожные составы, были переполнены. Скоростная разгрузка судов методом «борт–вагон» также не могла применяться повсеместно, во многом именно из-за систематической нехватки вагонов и волнообразности их поступления.

Невозможность в условиях увеличивающегося грузооборота своевременно погрузить импортные грузы в вагоны, недостаток складских площадей создавали ситуацию, когда грузы приходилось выгружать непосредственно на свободное пространство причальных линий. Это приводило к необходимости осуществления дополнительных погрузочно-разгрузочных операций по перемещению груза с причалов на склады или с одних складов на другие, имеющие доступ к железной дороге для дальнейшей отправки. Например, в первое полугодие 1944 г. было переработано по варианту «склад–склад» 164,1 тыс. т – 6,8% всего грузооборота. Дополнительные операции с грузом порождали увеличение коэффициента перевалки, что в условиях постоянного кадрового дефицита тормозило работу по разгрузке судов: в первом полугодии 1943 г. из 231 прибывшего в порт судна – 101 (43,7%) было обработано с простоем (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 44. Л. 30; Д. 58, Л. 31).

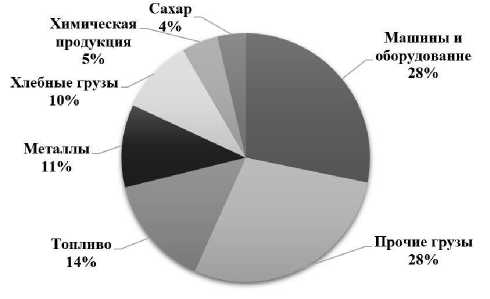

С течением времени ситуация с простоями приобрела накопительный эффект. На протяжении 1943–1944 гг. все свободное на причальной линии место, ранее предназначавшееся для разъезда погрузчиков и передвижения рабочей силы, было буквально завалено импортными грузами (Рис. 3).

В служебной записке заместителя председателя Совета народных комиссаров (СНК) А.И. Микояна на имя И.В. Сталина отмечалось, что по состоянию на 24 апреля 1943 г. порт имел «завал» до 200 тыс. т грузов, из которых 90 тыс. т находились непосредственно на причалах и складах, а 110 тыс. т в трюмах 20 пароходов, стоявших у причалов и на рейде (Российский государственный архив социально-политической истории, далее – РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 162. Л. 177–179). Аналогичной оставалась ситуация и к началу 1945 г. – согласно отчету начальника водного отдела Народного комиссариата государственной безопасности Тихоокеанского бассейна к январю в порту скопилось 311 тыс. т грузов (рассчитанных на 8,5 тыс. вагонов), 162 тыс. т из которых в трюмах 54 судов, ожидавших разгрузки в акватории Владивостока и на рейде еще с конца 1944 г. (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 30. Л. 25).

Таким образом, удовлетворительные результаты организации перегрузочного процесса, влекущие за собой рост удельного веса прямого варианта разгрузки по методу «борт–вагон», сводились на нет дополнительными перевалками груза из-за недостаточного количества железнодорожных вагонов. Портовикам периодически и вовсе приходилось отказываться от скоростной обработки судов ввиду катастрофического затоваривания причалов и складских площадей порта. В полной мере решения этой проблемы не удалось добиться вплоть до последних месяцев войны.

Периодическая неспособность руководства Владивостокского порта и Приморской железной дороги обеспечить своевременный вывоз импортных грузов из Владивостока всерьез беспокоила центральные ведомства. Особое внимание к функционированию Владивостокского железнодорожного узла проявлял Государственный комитет обороны (ГКО). В силу стратегической важности своевременной отправки импортных грузов на фронт и предприятия страны, в 1943–1944 гг. ГКО издал более десятка специальных постановлений, направленных на улучшение работы и обеспечение погрузки импорта с Приморской и Дальневосточной железных дорог: им выделялись составы с других участков – в первую очередь Московской и Калининской железных дорого; выстраивались приоритетные графики движения эшелонов; а движению «порожняковых» вагонов на восток было запрещено каким-либо образом препятствовать или замедлять его. Однако, несмотря на все принятые меры, полной обеспеченности вагонным парком добиться не удавалось. Даже в 1945 г. средний процент нехватки вагонов под погрузку во Владивостокском порту составлял 32,7% (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 44. Л. 27–28).

Вместе с тем, в условиях наращивания наступательного потенциала Красной армии во второй половине 1944 г., ожидалось лишь усиление поставок по ленд-лизу. В этой связи перед руководством порта в начале 1945 г. была поставлена задача освобождения причалов и складов во избежание полного коллапса транспортного сообщения. Специфика судоходства в северной части Тихого океана играла порту на руку, т.к. навигация в зимнее время традиционно была крайне ограниченной. Так, в начале 1945 г. Владивостокский порт получил некоторую передышку в работе с импортом. Отсутствие значительного грузооборота в феврале позволило проделать большую работу по отчистке складской площади и причальной линии от скопившихся грузов. Уже к концу месяца импорта на складах не оставалось, а хранилось лишь 11 тыс. т различных грузов, из которых 9522 т угля и руды для вывоза на экспорт (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75. Л. 2, 7).

Рис. 3. Загруженные грузами ленд-лиза причалы Владивостокского морского торгового порта

Подобные действия дали возможность подготовиться к открытию навигации в апреле 1945 г. И если в первую декаду месяца порт в среднем перерабатывал 4 тыс. т в сутки, что даже вызывало простои ввиду отсутствия работы, то уже с середины месяца начался самый напряженный по грузопотоку период за годы Великой Отечественной войны. Массовое прибытие судов с импортным оборудованием привело к тому, что среднесуточная переработка достигла 11,3 тыс. т. В отдельные дни показатели достигали 14–15 тыс. т, что являлось абсолютным рекордом за всю предыдущую историю существования торгового порта (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75. Л. 36).

Вместе с тем грамотное распределение рабочей силы, а также активное вовлечение новых механизмов в работу позволили работникам порта показать исключительно высокую эффективность. Уровень механизации грузовых работ в первом полугодии 1945 г. достиг 88%, а суточные показатели разгрузки судов по варианту «борт–вагон» систематически доходили до 40%, тогда как в предыдущие годы в среднем достигали 15–25% (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75. Л. 63–64).

Скоростной метод позволил значительно улучшить работу порта, а в сочетании с соревновательным подходом давал впечатляющие результаты: в апреле 1945 г. вместо 24 тыс. т по плану, скоростным образом было переработано 48,9 тыс. т – 19% от месячного грузооборота (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75.

Л. 104). В этот период владивостокскими портовиками были установлены впечатляющие рекорды: скоростная разгрузка судов позволила разгрузить пароход «Брянск» грузоподъемностью 9467 т за 38 час. вместо 363 час. (по нормативу); пароход «Сталинград» грузоподъемностью 9600 т – за 41 час вместо 269 час.; пароход «Кулу» грузоподъемностью 8120 т – за 24 час. вместо 260 час.; пароход «Менделеев» грузоподъемностью 6844 т – за 32 час. вместо 262 час.; пароход «Ижора» – за 20 час. вместо 172 час. (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 30. Л. 162–163).

Как результат, первое полугодие 1945 г. стало самым объемным по грузообороту за весь период войны. По сравнению с аналогичным периодом 1944 г. порт обработал на 127 тыс. т (или на 10,9%) больше грузов – 1 268,8 тыс. т, из которых 95,8% приходилось на грузы ленд-лиза. Основной грузопоток пришелся на второй квартал, который и являлся для порта наиболее напряженным (1 003,4 тыс. т – 79% от грузооборота за полугодие). С третьего квартала 1945 г. в грузообороте Владивостокского порта стали происходить качественные и количественные изменения. При общем его исчислении в 420 тыс. т импортных грузов с июля по сентябрь во Владивосток поступило лишь 129,6 тыс. т (30,9%) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75. Л. 60–61, 96).

Согласно дополнениям к «Оттавскому» протоколу 1944 г., СССР продолжал получать снабжение от союзников ввиду предстоящего вступления в войну с Японией. Таким образом, после победы СССР над гитлеровской Германией поставки товаров по ленд-лизу продолжились, хотя и значительно сократились. Сокращение доли импорта в структуре грузооборота порта в третьем квартале 1945 г. также было обусловлено переориентацией на внутренние перевозки: передислокацией воинских частей и подготовкой к будущим военным действиям на Дальнем Востоке.

В этой связи, к августу 1945 г. грузооборот торгового порта сократился до 81,2 тыс. т (из которых 23,5 тыс. т – импортные грузы), что было в 3,7 раза меньше июльских показателей и в 3,2 раза меньше, чем в августе 1944 г.

(ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 75. Л. 112). Однако и после разгрома японской группировки в Китае поставки по ленд-лизу продолжились вплоть до конца календарного года, согласно достигнутым ранее договоренностям.

Если следовать отчетным документам, то за 1941–1945 гг. Владивостокский морской торговый порт обработал на своих причалах 40 617 судов, из них 1 884 судна заграничного плавания с импортными и экспортными грузами, а также 2 716 судов большого и 36 017 малого каботажа [4, с. 216]. Общий объем грузооборота порта за указанные годы составил 9 971,9 тыс. т (Табл. 1).

Таблица 1

Грузооборот Владивостокского морского торгового порта, 1941–1945 гг.

|

Показатели, тыс. т |

1941 |

1942 |

1943 |

1944 |

1945 |

ИТОГО |

|

Импорт |

426,5 |

537,4 |

1 590,1 |

2 564,4 |

2 083,5 |

7 201,9 |

|

Экспорт |

18,7 |

1,2 |

50,4 |

17,8 |

81,4 |

169,5 |

|

Малый каботаж |

898,4 |

427,7 |

481,3 |

376,9 |

416,2 |

2 600,5 |

|

ИТОГО |

1 343,6 |

966,3 |

2 121,8 |

2 959,1 |

2 581,1 |

9 971,9 |

Источники : ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 29. Л. 3–3об.; Д. 38. Л. 2–3; Д. 46б. Л. 3–3об.; Д. 61. Л. 117; Д. 63. Л. 1

Обобщенные данные по грузообороту Владивостокского морского торгового порта за годы Великой Отечественной войны, представленные в таблице, демонстрируют отмеченные выше кардинальные изменения в его структуре. Изначально ориентированный на внутренние перевозки порт, обрабатывающий в основном малогабаритные продовольственные грузы, в срочном порядке трансформировался в ключевой общесоюзный транспортный узел по приему и обработке разнообразных импортных военных и гуманитарных грузов различных габаритов и веса. Притом, если в 1941 г. доля импортных грузов в общем грузообороте едва достигала 30%, то в последующие военные годы она ежегодно держалась на уровне не ниже 70%, достигнув в 1945 г. 80,7%. Всего же за период войны порт обработал 7 201,9 тыс. т импортных грузов – 72,3% от общего объема грузооборота за обозначенный период (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 44. Л. 26; Д. 61. Л. 44).

Развитие инфраструктуры и погрузочноразгрузочного комплекса порта

Колоссальный рост поступающих грузов происходил параллельно с поиском путей увеличения пропускной способности причалов порта. Отчетные документы говорят о том, что для руководства порта было очевидным усугубление и без того тяжелого положения в случае сохранения текущих темпов прироста грузов, совершенно не соответствовавших темпам оснащения и модернизации портового хозяйства.

В апреле 1943 г. ГКО обязал Наркомат морского флота провести мероприятия по доведению к концу 1943 г. среднесуточной перевалки импорта во Владивостокском порту до 7 тыс. т при одновременной разгрузке 12 судов в сентябре и 14 – в декабре, а также установке и монтажу 74 работающих механизмов (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 160. Л. 162–174). В этих условиях уже к концу апреля 1943 г. был принят новый годовой план капитального строительства во Владивостокском торговом порту на сумму 12,4 млн руб. В течение года он корректировался исходя из потребностей порта, в частности, уже к лету первоначальная сумма средств, предусмотренная для освоения, возросла до 13,2 млн руб. Из них 2,8 млн руб. было заложено на приобретение оборудования централизованным способом через Наркомат внешней торговли, а 10,5 млн руб. – на строительно-монтажные работы, которые были выполнены в 1943 г. на сумму 9 481 тыс. руб. (90,5%) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 7. Д. 102б. Л. 1).

В результате работ был произведен ремонт складских помещений, построены подкрановые опоры и железнодорожные пути под портальными кранами, смонтирован новый углепере-гружатель, отремонтированы 7 причалов, что позволило обрабатывать в порту одновременно до 16 судов. Были смонтированы 14 портальных кранов; собрано и введено в эксплуатацию 7 железнодорожных и 15 гусеничных кранов; сданы в эксплуатацию новые металлические понтоны (ГАПК. Ф. П 68. Оп. 4. Д. 122. Л. 2–3).

К ноябрю 1943 г. в порту имелось 74 механических перегружателя разных типов. Пополнение их шло в основном за счет ленд-лиза: автокран «Лорейн» (3 шт.), «Интернационал» (1 шт.); гусеничные краны «Марион» (2 шт.), «Осгуд» (5 шт.), «Харнишфегер» (3 шт.); портальные краны «Вашингтон», «Клайд», «Даррик», «Лер-рик» (3 шт.); железнодорожные краны «Браун-хайст» и «Браунинг» (4 шт.) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 44. Л. 59).

Ввод в эксплуатацию новых механизмов позволил значительно нарастить пропускную способность порта: с 4,5 тыс. т грузов в сутки в первом квартале 1943 г. до установленных требованиями ГКО 7 тыс. т к четвертому кварталу того же года. Увеличилась на 6,3% доля погрузочно-разгрузочных работ механизированным способом, достигнув к началу 1944 г. 76,5% от всех осуществляемых в порту погрузочно-разгрузочных операций, при общем росте грузоподъемности механизмов на 73% и их количества на 38% за аналогичный период (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 58. Л. 2-4).

Небольшой рост общего охвата механизацией относительно увеличения числа кранового оборудования объясняется изначально высокой степенью вовлечения механизмов в погрузочно-разгрузочные работы, сохранявшейся на уровне не ниже 70% в течение предшествующих лет. При этом, в отличии от проблем первых лет войны, связанных именно с недостатком механических перегружателей, к 1943 г. плановых показателей механизированной обработки портовикам не удавалось достигать по причине низкого использования механизмов по времени (28,3%), что объяснялось особенностью поступающих грузов. Дело в том, что в указанный период порт Владивостока имел большую насыщенность береговыми механизмами средней грузоподъемности от 15 до 43 т, но ощущал нехватку кранов, приспособленных к обработке тяжеловесных грузов, процент которых в общем грузопотоке постоянно возрастал. Так, если в 1942 г. тяжелые машины и оборудование занимали 16,4% от импортного грузопотока, то уже в 1944 г. этот показатель возрос до 27,7% (при росте грузооборота на 806,7%). Отсюда, пока вся нагрузка падала на немногочисленные плавучие и железнодорожные краны высокой грузоподъемности, значительная часть «легких» механизмов простаивала. Кроме того, некоторые краны не могли использоваться из-за «завала» причалов скопившимися грузами, которые мешали разъездам (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 38. Л. 2-3; Д. 61. Л. 117).

В условиях нехватки оборудования руководство порта направляло значительные усилия на повышение производительности погрузочно-разгрузочного комплекса: переоборудование и приспособление имеющихся механизмов к новым условиям работы; улучшение оснащения механических мастерских станочным оборудованием; проведение масштабной переподготовки обслуживающего персонала, крановщиков, мотористов для производства своевременного ремонта и качественного обслуживания перегружателей. Портовыми инженерами велись постоянные поиски методов рационализации технологического режима работы, выявлялись резервные мощности подъемно-транспортного оборудования.

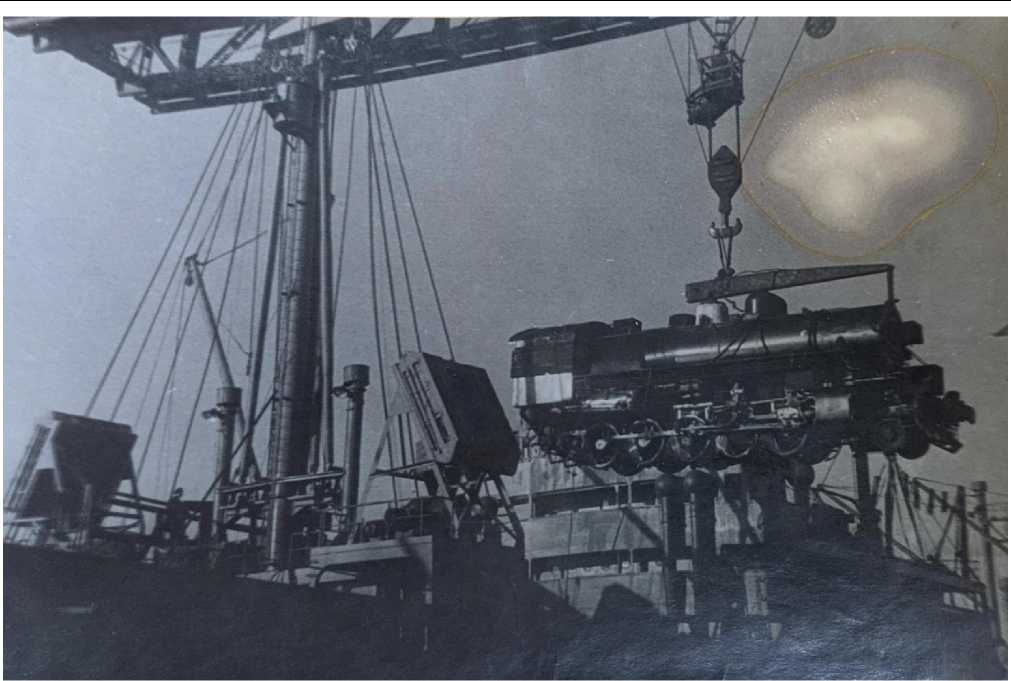

Интересен случай, когда, находясь в командировке во Владивостоке весной 1944 г., заместитель Народного комиссара морского флота А.А. Афанасьев, оценив ситуацию с механизацией порта, предложил для увеличения пропускной способности переоборудовать мостовой углеперегружатель под выгрузку тяжеловесных грузов (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 62а. Л. 3–5). Соответствующее поручение было дано отделу механизации Владивостокского порта. После проведения ряда изысканий в кратчайшие сроки мостовой углеперегружатель стал использоваться по двойному назначению: оборудованный грейферным захватом для бункеровки (погрузки угля) и крюковым - для выгрузки импортных локомотивов (Рис. 4).

Параллельно с эксплуатационной работой особое внимание уделялось ускоренному монтажу поступающих в порт импортных механизмов - за 1944 г. было введено в эксплуатацию еще 17 железнодорожных и гусеничных кранов, доставленных из США (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 58. Л. 100). Результаты начатых в 1944 г. строительно-монтажных работ позволили порту выйти на показатель ежесуточной обработки 10 тыс. т грузов, установленный постановлением ГКО от 25 апреля 1944 г. об увеличении пропускной способности порта. Таким образом, ключевые задачи, поставленные перед портовиками Государственным комитетом обороны, были выполнены (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 244. Л. 51-67).

В сфере кадрового обеспечения Владивостокского торгового порта в 1943-1945 гг. по-прежнему сохранялась хроническая для дальневосточного транспорта в целом и порта в частности проблема кадрового дефицита. На 1 января 1943 г. в порту трудилось 2 784 работника, из которых 673 - грузчики, при имеющейся потребности в 1 110 чел. (дефицит почти 60%) (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 288. Л. 71). Однако уже к 1 июля численность рабочих, задействованных в погрузочно-разгрузочных операциях, достигла 2 774 чел. Такое резкое увеличение контингента связано с переброской во Владивосток кадровых грузчиков из Архангельского и Мурманского торговых портов. Сократившаяся к концу 1942 г. нагрузка на северные порты позволила высвободить и направить во Владивосток 1 450 чел. Хотя это не решило проблему кадрового голода полностью, но позволило на некоторый срок прекратить практику привлечения сторонней неквалифицированной рабочей силы (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 44. Л. 31-60).

Рис. 4. Выгрузка импортных локомотивов переоборудованным мостовым углеперегружателем (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 62а. Л. 1)

Уже к декабрю 1943 г. общее количество работников порта достигло 6 448 чел., из которых 2 531 (39,3%) были задействованы на погрузочно-разгрузочных операциях, что было в 2,5 раза больше, чем в декабре 1942 г. Количество женщин, работающих в порту, возросло до 1 603 чел., что в три раза превышало показатели аналогичного периода (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 28. Д. 288. Л. 5– 6). Интересно отметить, что до 1942 г. в отчетных документах, в частности – в годовых отчетах по эксплуатационной деятельности, отдельно не выделялись половозрастные категории работников порта. Так, появление отдельной строки для обозначения женщин-работниц можно считать косвенным признаком повышения их роли на производстве.

Неуклонно возрастающий грузооборот порта создал постоянную потребность в дополнительных рабочих руках. К 1944 г. ресурс пополнения за счет прикомандированных из северных портов себя исчерпал и проблему пытались решить с помощью демобилизованных. По распоряжению ГКО от 28 января 1944 г. во Владивостокский порт на постоянную работу направлялась 1 тыс. военнослужащих, не годных к строевой службе, из войск Дальневосточного фронта. Однако данные меры были малоэффективны, поскольку большая часть кандидатов не могла быть принята на работу по результатам заключения медкомиссии: это были в основном раненные, непригодные для тяжелой физической работы (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 1. Д. 199. Л. 157; Оп. 2. Д. 274. Л. 143–144).

В связи с этим уже к весне 1944 г. руководство порта вернулось к практике привлечения к погрузочно-разгрузочным работам жителей города и военнослужащих ближних гарнизонов. Однако вследствие высокого уровня травматизма, частых хищений и порчи грузов, в 1944 г. контингент привлеченной рабочей силы был значительно меньше, чем в предыдущие годы – ежемесячно от 100 до 900 чел. Но, как и прежде, полностью закрыть потребности порта мобилизация граждан не могла. Ежемесячный дефицит достигал 25% (около 1 500 чел.) и так и не был полностью преодолен вплоть до конца войны (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 34. Д. 30. Л. 134).

Всего к декабрю 1944 г. в порту числилось работающими 6 685 чел., из которых 2 552 – грузчики, а к середине 1945 г. – 7 633 чел., из которых 5 477 были непосредственно заняты на погрузочно-разгрузочных операциях (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 58. Л. 31–38).

В связи с всевозрастающей ролью Владивостокского торгового порта в обеспечении поставок по ленд-лизу, в 1944 г., согласно распоряжению СНК от 14 января 1944 г., в его ведение была передана значительная часть складских площадей рыбного порта (Государственный архив Российской Федерации. Ф. Р-5446. Оп. 2. Д. 86. Л. 361), а по решению ГКО от 23 апреля 1944 г. в состав порта в качестве пятого нефтеналивного района вошла нефтебаза, ранее находившаяся в ведении «Главнефтеснаба». Последнее было вызвано увеличением поступления нефтепродуктов (в 1944 г. их количество увеличилось по сравнению с 1943 г. на 255,3%), с которым не справлялись имеющиеся в распоряжении торгового порта нефтеналивные причалы и резервуары (РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 321. Л. 149–163).

В октябре 1944 г. для упрощения администрирования всех тихоокеанских грузопотоков по приказу Наркомата морского флота портопункты Находка, Посьет, Тетюхе2, Ольга, Терней, Славянка, Судзухе3, Пфусунг4 были включены в управление Владивостокского морского торгового порта (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 58. Л. 86–87).

Всего к концу 1944 г. Владивостокский торговый порт имел в своем составе: 1-й район «Эгер-шельд» (6–16 причал); 2-й район «Владивосток» (17–30 причалы, исключая причалы 22, 23, 24, занятые судоремонтным заводом им. К.Е. Ворошилова («Дальзавод»); 3-й район «Мыс Чуркина» (58–60 причалы); 4-й район «Мыс Чуркина» (46– 50 причалы); 5-й район «Нефтеналивной» (Амурский залив, железнодорожная станция «Первая речка»); автотранспортную и ремонтную конторы (14-й причал); административные здания (управление порта, телефонную станцию, электростанции и подстанции, контору капитана порта, морской вокзал, транспортно-экспедиционную контору); а также вышеперечисленные портопункты (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 58. Л. 86–87).

Подводя итог обзору работ по совершенствованию материальной базы Владивостокского морского торгового порта в годы Великой Отечественной войны, необходимо отметить, что за 1941–1945 гг. на капитальное строительство во Владивостокском морском торговом порту было израсходовано приблизительно 35,4 млн руб., на капитально-восстановительный ремонт – 7,3 млн руб. К началу 1945 г. порт имел 24 хорошо оборудованных причала, из которых 3 были оборудованы пирсами для бункеровки. Причальный фронт позволял единовременную постановку под грузовые работы до 15 крупных судов с импортным оборудованием; 2 под грузовые операции малого каботажа; 2 под частичную разгрузку тяжеловесов и 2 под бункеровку [4, с. 215–216]. Таким образом, одновременно под грузовые операции могло быть поставлено 21 судно, тогда как к началу войны порт был способен принять только 12 судов (ГАПК. Ф. П-68. Оп. 4. Д. 122. Л. 2–3).

В годы войны Владивостокский торговый порт стал оснащаться новейшими средствами механизации погрузочно-разгрузочных работ всевозможных систем и различной грузоподъемности, в т.ч. и импортными. Было смонтировано около 2 км пластинчатых и ленточных транспортеров, мостовой углеперегружатель, 3 плавучих, 20 портальных кранов, 30 железнодорожных кранов, а также десятки гусеничных и автомобильных. Если в 1941 г. порт располагал только 2 небольшими портальными и 2 плавучими кранами, то в 1945 г. имел 84 крана различных марок общей грузоподъемностью 1 380 т; 40 штабелеукладчиков; 30 мото- и электрокаров грузоподъемностью от 1,3 до 4,5 т [4, с. 215–216], а по уровню механизации работ значительно опережал средние показатели по всему морскому транспорту Советского Союза [5, с. 150].

Заключение

Несмотря на продолжающиеся в отечественной историографии дискуссии о роли союзнических поставок по ленд-лизу в достижении победы, полностью отрицать их позитивный вклад некорректно. Не только фронт остро нуждался в технике и боеприпасах, идущих из зарубежа, но и ряд отраслей промышленности напрямую зависел от сырья, материалов и оборудования, поставляемых по программе.

Сам Владивостокский торговый порт, в военные годы ставший главным портом страны, связывающим Советский Союз со странами антигитлеровской коалиции, непосредственно зависел от поставок союзников. Бо́льшая часть сложных крановых механизмов, направленных на работу с тяжеловесными грузами, прибыла в порт на судах из США, а тысячи вагонов и локомотивов, которые впоследствии доставляли товары из порта в центр страны, таким же образом ставились на рельсы прямиком с корабельных палуб.

Учитывая специфику судоходства на Тихом океане, который с 1941 г. являлся зоной боевых действий, Владивосток стал центром приема преимущественно «мирных» грузов: через причалы прошли миллионы тонн продовольствия, топлива, сырья и оборудования для промышленных и транспортных предприятий страны. В этой связи организация эффективной и бесперебойной работы Владивостокского морского торгового порта становилась одним из факторов исправного функционирования советской военной экономики.

О важности труда владивостокских портовиков говорит и уровень внимания, оказанный порту в годы Великой Отечественной войны высшим руководством. Только за 1943–1945 гг. Государственный комитет обороны не менее 17 раз специальными постановлениями обязывал Наркоматы морского флота и путей сообщения принять срочные меры к устранению и недопущению задержек в работе Владивостокского железнодорожного узла5. Анализ этих постановлений отчетливо показывает, что центр обращался по большей части к одним и тем же проблемам на протяжении всего периода войны: простои в работе и затоваривание причалов. Особенно они обострились, как уже отмечалось, с 1943 г., когда тихоокеанский ленд-лиз заработал в полном объеме.

Необходимо отметить, что недочеты в работе порта были вызваны не только некачественной и несвоевременной реализацией погрузочно-разгрузочных операций или плохо организованным управлением, а в первую очередь постоянной «гонкой» портового погрузочно-разгрузочного комплекса и его технических возможностей с всевозрастающими объемами массово прибывающих в порт негабаритных и сложно-комплектных грузов, поставляемых по ленд-лизу.

Так, ключевой особенностью функционирования Владивостокского торгового порта в годы войны стала ситуация, когда в условиях практически стабильного ежемесячного перевыполнения планов по грузопереработке, неизменно развивающейся количественно и качественно портовой механизации, увеличения числа грузчиков и железнодорожных вагонов, подаваемых под погрузку, ежесуточная грузопереработка не могла достичь той величины, которая бы позволила обработать весь грузопоток без «простойного времени». Когда порт достиг требуемого ГКО показателя ежесуточной гру-зопереработки в 7 тыс. т, для своевременной отправки без задержек и завалов складов требовалось уже более 10 тыс. т в сутки. Подобная ситуация складывалась на протяжении всех 5 лет войны. Таким образом, постоянный рост нагрузки нивелировал в глазах контролирующих органов все достижения портового строительства и результаты погрузочно-разгрузочных работ, создавая впечатление «вечного простоя».

Масштаб стратегических задач, которые ставились перед морским и железнодорожным транспортом Дальнего Востока в военное время, вместе с фактором географической удаленности, хроническим кадровым дефицитом и недостаточно развитой материально-технической базой вынуждали порт работать на пределе своих возможностей практически постоянно. Такие условия ставили его руководство перед необходимостью неустанной работы по поиску и внедрению эффективных новаторских методов организации работы порта, в первую очередь – на погрузочно-разгрузочных работах. Непрекращающаяся рационализаторская деятельность, трудовые подвиги, а также выработка эффективных механизмов взаимодействия транспортных предприятий позволили справиться с поставленными перед Владивостокским торговым портом задачами военного времени. Героические усилия дальневосточных моряков и портовиков, направленные на своевременный прием и отправку важнейших стратегических грузов на фронт и предприятия страны, внесли неоценимый вклад в приближение победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Список литературы Владивостокский морской торговый порт в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.)

- Гудков И.А. Владивостокский морской торговый порт в начальный период Великой Отечественной войны (1941-1942 гг.) // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2020. № 2. С. 64-73. EDN: ZRFQIF

- Красавцев Л.Б. Проблемы разгрузки судов с грузами военной помощи в Архангельском морском торговом порту в 1941-1945 гг. // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия "Гуманитарные и Социальные науки". 2018. № 1. С. 5-17. EDN: YPQJMJ

- Монин С.М. Дорогами ленд-лиза // Великая Победа: в 15-ти т. Т. 15. Великая Победа и современный мир. М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 120-134.

- Ткачева Г.А. Оборонно-экономический потенциал Дальнего Востока СССР в 1941-1945 гг. Владивосток: ТОВМИ, 2005. EDN: YOMAFR

- Транспорт и связь СССР: статистический сборник. М.: Статистика, 1972.