Владивостокский морской торговый порт в предвоенный период (1937–1940 гг.)

Автор: Гудков И.А.

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: История российских регионов

Статья в выпуске: 2 (72), 2025 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена функционированию Владивостокского морского торгового порта как ключевого элемента транспортной инфраструктуры советского Дальнего Востока в предвоенные годы (1937–1940 гг.). Автор анализирует такие аспекты развития порта в указанный период, как реорганизация системы управления и модернизация инфраструктуры, а также фокусирует внимание на взаимодействии с железнодорожным узлом, военными и промышленными ведомствами. В качестве ключевых проблем работы порта на данном этапе выступали дефицит складских и причальных мощностей, технические ограничения, нехватка кадров и ресурсов, а также конфликты между ведомствами. На основе архивных данных показано, как геополитическая напряженность и ориентация на оборонные задачи трансформировали функции порта, снизив его экономическую значимость.

Дальний Восток, транспортная система, портовая инфраструктура, Владивостокский морской торговый порт

Короткий адрес: https://sciup.org/170209476

IDR: 170209476 | УДК: 94(470+571) | DOI: 10.24866/1997-2857/2025-2/61-69

Текст научной статьи Владивостокский морской торговый порт в предвоенный период (1937–1940 гг.)

В 1930-е гг. активно шел процесс интеграции Дальнего Востока в экономическое пространство СССР. Направление развития отдаленного региона в первую очередь задавалось необходимостью решения стратегических задач по укреплению государственной безопасности и обеспечению обороноспособности.

Транспорт исторически выступал основой реализации военно-стратегических программ, направленных на усиление армии и флота и наращивание промышленного потенциала. Он же стал ключевым инструментом модернизации Дальнего Востока, обеспечивая связь между центром и периферией.

К концу 1930-х – началу 1940-х гг. нагрузка на транспортную инфраструктуру резко возросла. Основные усилия были сосредоточены на реконструкции действующих магистралей, модернизации железнодорожного подвижного состава, обновлении морского и речного флотов, а также расширении автопарка. Эти меры отражали стремление создать устойчивую систему, способную отвечать как оборонным, так и экономическим вызовам в условиях нарастающей геополитической напряженности. Нестабильность на Дальнем Востоке, вызванная экспансией Японии в Маньчжурии, требовала комплексных мер для защиты национальных интересов. Укрепление обороноспособности имело два ключевых аспекта: обеспечение постоянной боевой готовности войск и формирование мощной военно-промышленной базы с мобилизационными резервами. Параллельно велась подготовка органов власти и населения к действиям в условиях военного времени [7, с. 107].

Важным элементом этой стратегии стало сокращение к концу 1930-х гг. объемов каботажных и международных морских перевозок в Тихоокеанском регионе. Данная мера была направлена на минимизацию рисков в условиях эскалации конфликта и переориентацию ресурсов на оборонные нужды. В этой связи, несмотря на проводившиеся в 1930-е гг. обширные преобразования в системе управления морским транспортом, которые были направлены на упорядочивание деятельности морских торговых портов и придание им большей «субъектности» в системе Народного комиссариата водного транспорта (Наркомвод), Владивостокский порт постепенно утрачивал роль драйвера региональной экономики. Сразу после завершения Гражданской войны и установления советской власти на Дальнем Востоке, ввиду разрушенных хозяйственных связей, регион был вынужден ориентироваться на поиск средств для развития путем увеличения экспорта собственной продукции на внешние рынки и развития международных коммуникаций. Однако с середины 1930-х гг. акцент кардинально сместился на создание крупной производственной базы, направленной на укрепление обороноспособности. В новых условиях порт из ключевого экономического субъекта превратился в рядовой элемент транспортной инфраструктуры, что существенно повлияло на масштабы его деятельности, уровень финансирования и авторитет в разрешении межведомственных противоречий.

Для защиты советских интересов на Дальнем Востоке в январе 1935 г. были восстановлены Морские силы Дальнего Востока, упраздненные в 1926 г. Они были преобразованы в Тихоокеанский флот (ТОФ) под командованием флагмана 1-го ранга

М.В. Викторова с главной базой во Владивостоке. Несмотря на масштабное строительство оборонительных объектов во второй половине 1930-х гг., нехватка финансирования и рабочей силы не позволяла рассматривать альтернативные варианты базирования кораблей ТОФ. Это возродило проблему «раздела» территории бухты Золотой Рог, существовавшую уже в начале ее эксплуатации, когда имеющаяся портовая инфраструктура не справлялась с одновременным размещением и обслуживанием военных и гражданских судов.

Торговый, рыбный и военный порты Владивостока функционировали автономно и без единой системы координации. Планирование их грузоперевозок осуществлялось множеством ведомств и межотраслевых структур, включая районные управления оперативного регулирования при Наркомате путей сообщения (НКПС), межведомственные совещания при Совнаркоме союзных и автономных республик, а также исполнительные комитеты местных советов. Эти организации часто вмешивались в деятельность транспортных предприятий, создавая бюрократическую конкуренцию. Отсутствие централизованного управляющего органа приводило к тому, что ряд спорных вопросов приходилось разрешать на высшем уровне – через Совнарком и Политбюро ЦК ВКП(б) [3, с. 73].

Наличие множества ведомств на территории Владивостокского порта провоцировало конфликтные ситуации между учреждениями. К 1939 г. Наркомвод контролировал менее половины прибрежной зоны бухты Золотой Рог, тогда как Управление Владивостокского торгового порта располагало лишь 17% складских и причальных площадей. Основная часть инфраструктуры (83%) находилась в ведении 1-й и 2-й Отдельных Краснознаменных Дальневосточных армий (ОКДВА), Дальстроя Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), конторы «Заготзерно» и акционерного общества «Экспортлес» (Государственный архив Приморского края, далее – ГАПК. Ф. П-84. Оп. 1. Д. 3. Л. 9). Такая ситуация трансформировала порт из транзитного узла и логистического центра в «один большой склад», где грузы годами хранились на ограниченных территориях. Это осложняло модернизацию имеющихся и строительство новых причалов и складов, прокладку подъездных путей, внедрение технологий для погрузочно-разгрузочных работ, а также систематическое проведение процедур дноуглубления. Кроме того, фрагментация территории негативно сказывалась на обслуживании клиентов, замедляя грузооборот и снижая операционную эффективность порта.

Раздел управления портовыми активами между различными ведомствами достиг критической точки, когда на фоне снижения международ- ной значимости торгового порта началось обсуждение изъятия у него территории бывшей Транзитной части (Эгершельд). Управление Дальневосточной железной дороги (ДВЖД), образованной в феврале 1936 г. после разделения Уссурийской железной дороги, неоднократно направляло запросы в НКПС с требованием передачи данной территории. В качестве обоснования указывалось, что район исторически входил в зону ответственности Уссурийской железной дороги, был тесно связан с железнодорожной инфраструктурой, а его развитие финансировалось преимущественно за счет средств НКПС. Однако запрос остался без удовлетворения. Причиной стало стратегическое значение Эгершельда как наиболее технически оснащенной части порта, где концентрировались основные складские мощности, причальные линии и грузопотоки северного завоза. Как отмечено в архивных документах, решающую роль в сохранении статус-кво сыграла позиция наркома водного транспорта Н.И. Пахомова, лично вмешавшегося в разрешение конфликта (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 36. Л. 89).

В 1937 г. по инициативе Наркомвода была проведена масштабная реорганизация управленческой структуры Владивостокского порта. В рамках преобразований произошло перераспределение эксплуатационных зон, были сформированы отдельные подразделения портового флота и автотранспорта, а также учреждены службы коммерции и грузоперевозок. Особое внимание уделили модернизации инфраструктуры: на мысе Чуркина, где ранее располагались солебаза и портовый холодильник, в соответствии с постановлением Совнаркома был создан Владивостокский рыбный порт. Он был организован на базе 3-го эксплуатационного района торгового порта и передан под управление Наркомата пищевой промышленности [4, с. 13–15]. Эти изменения отразили курс на специализацию портовых объектов и усиление их роли в обеспечении продовольственной безопасности региона.

К 1937 г. материально-техническая база Владивостокского торгового порта, несмотря на попытки модернизации и капитального ремонта, ввиду ограниченного финансирования находилась в плачевном состоянии. Значительная часть причалов была непригодна для эксплуатации крупнотоннажными судами, а оставшиеся не соответствовали требованиям для безопасной стоянки судов. Из восьми единиц буксирного флота, включая «Бурный», «Посьет», «Уссу-риец» и др., только два («Верный» и «Коломеец») могли осуществлять перешвартовку. Ледокольный флот, формально насчитывавший четыре судна общей мощностью 9 850 л.с., был сильно изношен. Работоспособными оставались лишь «Казак Поярков» и «Давыдов». Ледокол «Богатырь» был законсерви- рован из-за необходимости ремонта, а «Добрыня Никитич» выведен из строя после аварии. К апрелю 1938 г. порт полностью лишился действующих ледоколов, что парализовало навигацию в зимний период (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 13–15).

Серьезной проблемой оставалось и состояние складского хозяйства. Из 90 тыс. м2 крытых складов только 44 тыс. находились под управлением портовой администрации (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 6–7). Даже эти площади часто использовались для долгосрочного хранения. Например, склады № 101, 102, 141, 161 (9,3 тыс. м2) в течение 1938 г. были полностью заняты зерном, принадлежащим «Загот-зерну». Освободить их удалось лишь после судебного иска о взыскании платы за хранение и личного вмешательства наркома водного транспорта. Другие склады (№ 61, 91, 111, 112) использовались 1-й и 2-й ОКДВА, Дальвоенстроем и Проектно-монтажным трестом для размещения военных и строительных грузов. Открытые склады также не могли полноценно использоваться портом: 12 тыс. м2 на мысе Клет занимала Углебаза, а 16,9 тыс. м2 на причалах № 3, 7 и 19 – угольные запасы Комитета резервов (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 8–9). Эта «дележка» складского пространства снижала операционную гибкость и замедляла грузооборот, усугубляя и без того проблемную логистику.

Несколько лучше обстояло дело с механизацией работ. Благодаря большим капиталовложениям, поступавшим в торговый порт в конце 1920-х – начале 1930-х гг., в нем удалось сформировать крупный кластер механизированного оборудования. К 1938 г. порт располагал внушительным парком оборудования: 9 конвейерных эстакад, 290 передвижных и 42 ленточных транспортера, угольный конвейер, мостовой углеперегружатель на мысе Клет, краны различной грузоподъемности (6-тонный гусеничный, 120-тонный и 40-тонный плавучие, 18,5-тонный и 6-тонный железнодорожные), 2 портальных крана, 5 электрокаров, 1 аккумуляторный кран, плавучий углеперегружатель и прочая вспомогательная техника (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 3). Такой арсенал делал Владивостокский порт одним из самых технически оснащенных портов Советского Союза и обеспечивал высокую производительность, однако требовал постоянного обслуживания и модернизации в условиях растущих нагрузок. Хотя порт и располагал достаточным количеством конвейеров и транспортеров, дальнейшее изменение структуры грузопотока выявило дефицит береговых кранов, критически необходимых для эффективной обработки грузов.

В целом по всей стране к середине 1930-х гг. процесс механизации портовых операций начал набирать обороты. На XVII съезде ВКП(б) (январь – февраль 1934 г.) была поставлена задача повысить уровень охвата грузовых работ механизацией на водном транспорте СССР до 72%. На практике в 1933 г. этот показатель составлял лишь 17,2%. На общесоюзном уровне достичь показателя не получилось и к концу десятилетия: к 1937 г. показатель достигал 46,9%, а в 1940 г. – 65,5% [6, с. 150].

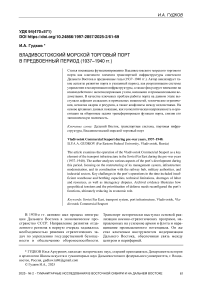

Несмотря на то, что во Владивостокском порту в период завершения первой и начала второй пятилеток преобладал ручной труд, уже к 1937 г. доля механизированных процессов в грузопереработке превысила 50%, что свидетельствовало о значительном прогрессе в этом направлении деятельности. Как видно из графика (Рис. 1), уровень механизации во

Владивостокском порту к 1940 г. достиг 79%, значительно опережая средние показатели по СССР. Ключевым фактором успеха стала изначальная ориентация на обработку генеральных грузов (любой упакованный в ящики, мешки, бочки или контейнера штучный груз, перевозимый на морских судах), составлявших основу грузооборота в предыдущие периоды. Сочетание сохранившейся исторической специализации и относительно развитой в этом направлении технической базы позволяло порту демонстрировать высокую эффективность, укрепляя его репутацию в глазах руководства страны.

Рис. 1. Доля механизации (в %) грузовых операций во Владивостокском морском торговом порту в 1934–1940 гг.

Сост. по: ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 1. Д. 10. Л. 85; Д. 134. Л. 3; Оп. 4. Д. 82. Л. 5, 57–58; Оп. 9. Д. 4. Л. 7–10; Д. 34. Л. 8; Д. 75. Л. 67; Ф. Р-1169. Оп. 1. Д. 51. Л. 2–2об.

Во второй половине 1930-х гг. структура грузооборота Владивостокского порта претерпела значительные изменения. Несмотря на его значительное сокращение (в 1934 г. – 2 297,1 тыс. т, в 1937 г. – 1 626,6 тыс. т), в первую очередь вызванное снижением перевозок большого каботажа (сообщение между отечественными портами, лежащими на побережьях различных морей), резко возрос заграничный импорт, связанный с поставками промышленного оборудования и строительных материалов для ключевых проектов второй и третьей пятилеток на Дальнем Востоке: 358,8 тыс. т. в 1937 г. против 47,2 тыс. т в 1933 г. (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 171а. Л. 24; Д. 171в. Л. 3; Д. 171г. Л. 4; Д. 172. Л. 20).

Переориентация порта на импортные грузы трансформировала работу всего железнодорожного узла Владивостока. Необходимость оперативной отправки грузов в центральные регионы страны усилила зависимость порта от железнодорожных станций. Дефицит складских мощностей для хранения крупногабаритных и комплектных грузов привел к росту объемов прямой перевалки с борта судов в вагоны на причалах, что резко уве- личило потребность в вагонном парке, однако закрыть эту потребность было нечем. Так, в марте-апреле 1938 г. порт простаивал из-за невозможности подхода судов, а в сентябре-октябре – из-за нехватки пустых вагонов, поставляемых Дальневосточной железной дорогой [4, с. 219]. Зимой основные простои судов во Владивостокском порту были связаны с ожиданием поставок угля и доступности ледоколов. Ледокольный флот, помимо задач штаба Тихоокеанского флота (ТОФ), обеспечивал буксировку судов и их проводку по маршрутам. Однако в первом квартале 1938 г. не удалось провести очистку акватории, а ко второму кварталу все ледоколы вышли из строя, оставаясь неработоспособными до конца года (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 13–15). Эти изменения усугубили и без того хроническую проблему своевременной обработки поступающих грузов.

Дальневосточная железная дорога систематически не справлялась с планами по подаче вагонов в порт, причем их поступление отличалось крайней неравномерностью. Отсутствие договоров между Управлением Владивостокского порта и ДВЖД о материальной ответственности за убытки, вызванные несвоевременной подачей, приводило к крупным финансовым потерям: порт вынужден был выплачивать значительные штрафы за срыв нормативов обработки составов. По итогам 1938 г. план грузопере-работки был выполнен лишь на 50%, что подчеркивало системный кризис координации между транспортными узлами (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. Д. 82. Л. 51-52об).

К 9 октября 1938 г. в порту скопилось 25 тыс. т цемента, 33 тыс. т рыбной продукции и 1 тыс. т чая - всего 60,4 тыс. т. Для оперативного вывоза требовалось 100–120 вагонов в сутки, но железная дорога выделяла лишь 5–10. Иностранные суда с цементом, стоявшие у причалов и на рейде, не могли разгрузиться из-за отсутствия свободных площадей. Склады превратились в долгосрочные хранилища для грузов различных организаций, что еще больше замедляло логистику [4, с. 215– 216]. В этом же году простои судов достигли 4,9 тыс. час., что эквивалентно годовому бездействию 18 судов. Во Владивостокском порту суда простаивали около 40% рабочего времени, включая ожидание разгрузки, а в его портопунктах -30%. До трети этих задержек были вызваны отсутствием причалов и кранового оборудования: из 185 морских пунктов вдоль побережья причалы имелись лишь в четырех, а механизация погрузочно-разгрузочных работ была только во Владивостоке [5, с. 212-213].

Ситуацию усугубляли и хронические для предприятий Дальнего Востока кадровые проблемы. В 1937-1938 гг., несмотря на превышение плановой численности грузчиков (1 175 чел. при потребности в 910 чел.), дефицит рабочей силы оставался критическим. Низкая производительность труда, составлявшая 67% по данным годового отчета, создавала фактическую потребность в 1 219 чел. При этом неравномерность грузопотока - от 67,1 до 134,9 тыс. т в месяц - увеличивала нагрузку на 28% выше среднемесячной, требуя уже 1 560 грузчиков. Существовала и большая текучесть кадров, вызванная низкими зарплатами и неудовлетворительными бытовыми условиями для работников порта. В 1937 г. было уволено 1 717 работников, а принято 1 734 (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 171г. Л. 10-13).

Согласно пояснительной записке к годовому отчету Владивостокского порта за 1938 г., высокая текучесть кадров препятствовала масштабному распространению стахановского движения среди грузчиков, т.к. взамен кадровых грузчиков на работу поступали в основном малоквалифицированные кадры, не имеющие опыта работы на погрузочно-разгрузочных операциях. Однако определенных успехов достигло «Блидмановское движение», названное в честь механика Киевского речного порта А.Ф. Блидмана. Он разработал метод комплексной механизации, при котором грузы подавались к ленточным транспортерам не вручную, а с помощью вспомогательных конвейеров, что значительно повысило производительность труда (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 37).

Несмотря на значительный парк механизмов (передвижные транспортеры, конвейеры, стационарные эстакады, электрокары), Владивостокский торговый порт до 1937 г. не справлялся с плановыми нормативами обработки грузов. Ситуация изменилась в мае 1938 г., когда А.Ф. Блидман, внедрив свои рационализаторские методы, достиг рекордной производительности в 630 т/час Этот успех вдохновил портовых работников Владивостока перенять его опыт. Уже к лету 1938 г. скорость обработки зерна выросла до 80 т/час против установленных планом 32 т/час. 30 июня того же года бригада механизаторов 1-го района порта, загружая пшеницу из склада в вагоны, превысила технические нормативы на 618%. По итогам года применение метода привело к выдающимся результатам: разгрузка зерна - 265 т/час (882% от нормы); загрузка рудного концентрата - заполнение вагона за 8 минут (1200%); обработка штучных грузов - 114 т/час (253%) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 38–39). Однако далеко не все поступающие в порт грузы удавалось обрабатывать с использованием ленточных транспортеров и конвейеров - прибытие крупногабаритных позиций, машин и оборудования, все еще приводило к задержкам в разгрузке и простою судов.

В соответствии с решением Народного комиссариата водного транспорта с 1 января 1938 г. была проведена очередная реструктуризация управленческой системы Владивостокского морского торгового порта. Главной целью преобразований стало закрепление за эксплуатационными районами функций погрузки-разгрузки, исключение из сферы их компетенции управления жилищно-коммунальным хозяйством и ремонтными работами, что позволяло сосредоточиться на основной производственной деятельности. Для реализации этой задачи был создан коммерческо-грузовой отдел, в ведение которого перешли все складские объекты и обслуживающий их персонал, а также жилищно-коммунальная группа, получившая контроль над общежитиями, бараками и прочими коммунальными объектами, ранее подчинявшимися районам. Подсобные предприятия порта, в зависимости от их локации, распределялись между начальниками эксплуатационных районов, отделом механизации порта и портового флота, а также механическими мастерскими (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 3).

Однако внедрение новой управленческой структуры уже в первые месяцы 1938 г. выявило неэффективность разделения жилищно-складских вопросов и производственной деятельности районов. Самостоя-

ИСТОРИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ тельное ведение финансового учета, отсутствие связи с реальными оперативными процессами порта, а также дублирование функций административными подразделениями выделенных хозяйств спровоцировало неоправданное увеличение управленческого персонала, что привело к возврату всех складских мощностей, подсобных и культурно-бытовых объектов под контроль эксплуатационных районов уже к середине того же года (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 5).

Реформирование системы управления советским морским транспортом в предвоенные годы активно шло и на всесоюзном уровне. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 апреля 1939 г. «О разделении Народного Комиссариата водного транспорта СССР» Наркомвод был реорганизован. Вместо него были созданы самостоятельные органы: Народный комиссариат морского флота (НКМФ), в ведение которого были переданы морской флот, порты, судоремонтные и судостроительные заводы и другие предприятия и организации морского транспорта, а также Народный комиссариата речного флота (НКРФ), которому были вверены судоходные речные пути, речной флот, речные порты и пристани, речные затоны и другие предприятия и организации речного транспорта.

25 мая 1939 г. Совнарком утвердил постановление «О структуре Народного комиссариата морского флота СССР», согласно которому в составе НКМФ были созданы 11 управлений и 23 отдела. Ключевым из них стало Центральное управление морских портов, ответственное за координацию деятельности торговых портов страны. Исключением оставался Тихоокеанский бассейн, где порты сохранили подчинение Дальневосточному государственному морскому пароходству (ДГМП) [2, с. 304].

В структуру ДГМП, охватывающего побережье Японского, Охотского и Берингова морей, входили около 250 морских пунктов. Среди них – порт первого разряда Владивосток с приписными пунктами Находка, Посьет и Славянка; порт третьего разряда Александровск-на-Сахалине с тремя приписными пунктами, а также портовые пункты Совгавань, Тетюхе, Де-Кастри, Ольга и агентства Псуфунг, Судзухе, Терней, Самарга и Владимир [4, с. 213]. После реорганизации Народного комиссариата водного транспорта и появления НКРФ на Дальнем Востоке сформировалось новое Николаевское-на-Амуре морское пароходство. Оно получило суда, буксиры и баржи из фондов речного и морского флота, специализируясь на перевозках по маршрутам «река–море» и охватывая районы побережья Охотского моря и острова Сахалин. Так же имелись порты Петропавловск-Камчатский (в ведении Акционерного Камчатского общества) и Нагаево (контролировался

Дальстроем). Однако большинство объектов не имели самостоятельных административных структур и зачастую представляли собой примитивные причалы, лишенные механизации и складских площадей [4, с. 213].

В октябре 1938 г. в бухте Находка было учреждено самостоятельное управление, подчиненное отделу портов ДГМП. Несмотря на то, что находкинский порт, функционировавший как рейдовый, не располагал техническим оснащением и складскими помещениями для переработки генеральных грузов, а его инфраструктура включала лишь деревянный 200-метровый причал на сваях и узкоколейную железную дорогу на нем, на него возлагались большие надежды (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 24. Д. 172. Л. 144).

В декабре 1938 г. командующий Тихоокеанским флотом Н.Г. Кузнецов, выступая на заседании Главного военного совета Народного комиссариата военно-морского флота (НКВМФ) с участием членов Политбюро ЦК ВКП(б), инициировал обсуждение переноса Владивостокского торгового порта в Находку. Это предложение предполагало преобразование Владивостока в закрытую военную базу, что подчеркивало растущую стратегическую роль региона в условиях обострения международной обстановки [3, с. 77]. Данная инициатива получила официальное одобрение: 7 октября 1939 г. Совнарком СССР издал постановление «О переносе Владивостокского торгового порта в бухту Находка». Согласно документу, три наркомата – морского флота, рыбной промышленности и внутренних дел – обязывались совместно построить в Находке торговый и рыбный порты, судостроительный и судоремонтный заводы, а также необходимую инфраструктуру. Аналогичные объекты планировалось возвести в Петропавловске-Камчатском и Советской Гавани [5, с. 213].

Владивостокский торговый порт должен был полностью освободить занимаемые территории в акватории бухты Золотой Рог уже к 1942 г. Взамен НКВМФ обязался передать участки бухты Находка, ранее использовавшиеся Тихоокеанским флотом, в распоряжение Управления торгового порта (Российский государственный архив социально-политической истории, далее – РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 162. Д. 26. Л. 85–87). Однако медленные темпы строительства и начало Великой Отечественной войны привели к свертыванию проекта. 17 июля 1941 г. заместитель председателя Государственного комитета обороны В.М. Молотов подписал распоряжение о прекращении работ в Находке (кроме минимально необходимых для Дальстроя) и переброске ресурсов на оборонные задачи. Строительство было возобновлено лишь в апреле 1943 г., но перенос инфраструктуры в военные годы уже не осуществлялся (РГАСПИ.

Ф. 644. Оп. 1. Д. 3. Л. 104; Оп. 2. Д. 160. Л. 162). Таким образом, начавшаяся война «спасла» Владивостокский торговый порт - он вернул себе важное стратегическое значение, внес весомый вклад в победу в Великой Отечественной войне и претерпел кардинальное обновление инфраструктуры (подробнее об этом см.: [1, с. 79–89]). Во многом поэтому возобновленный в 1947 г. проект переноса торгового порта так и не был окончательно реализован.

Последний предвоенный год стал своеобразной «репетицией» перед характерными трансформациями в работе всего морского транспорта Дальнего Востока, с которыми ему предстояло столкнуться в ближайшее пятилетие. Геополитические и экономические изменения, связанные с началом Второй мировой войны, позволили Владивостоку вернуть статус не только общесоюзного, но и важного международного транспортного узла. Это подтверждается резким ростом доли импорта в грузообороте: поставки направлялись как на стройки третьей пятилетки и в промышленные центры, так и транзитом через Европейско-Азиатскую судоходную линию, что было связано с усилением военной активности в Атлантике. Так, уже в 1940 г. Дальневосточное пароходство, которое тогда возглавлял будущий заместитель Наркома морского флота СССР А.А. Афанасьев, впервые за долгие годы выполнило плановые показатели, увеличив объем грузоперевозок в 2,4 раза по сравнению с 1933 г. - до 1 470,9 тыс. т против прежних 620,1 тыс. т [4, с. 220].

Однако практически сразу же выявились и серьезные проблемы в работе порта. В годовом отчете Управления Владивостокского морского торгового порта за 1940 г. подчеркивалось, что рост иностранного тоннажа при сокращении причальных мощностей привел к дисбалансу в распределении нагрузки: часть участков была перегружена, тогда как другие оставались невостребованными (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. Д. 82. Л. 51-52об.). Это подчеркивало структурные ограничения инфраструктуры, длительное время выстраивавшейся вокруг работы с генеральными грузами и не адаптированной к резким изменениям грузопотока.

В справке о состоянии и работе водного и железнодорожного транспорта, подготовленной по запросу уполномоченного комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) по Приморскому краю, отмечалось резкое увеличение поступления импорта (70 тыс. т за 3 месяца 1940 г.), приведшее к «завалу» порта и длительному простаиванию судов на рейде. Отсутствие опыта работы с тяжеловесными грузами, неприспособленность причальной механизации к разгрузке крупнотоннажных судов, а также специализация порта на приемке массовых генеральных грузов приводили к излишним пере- валкам грузов через баржи и плавсредства, что затягивало всю работу порта по грузопереработке (ГАПК. Ф. П-84. Оп. 1. Д. 15. Л. 88-93).

Время нахождения в порту и продолжительность обработки грузов иностранных судов строго регламентировались. С одной стороны, это способствовало систематизации погрузочно-разгрузочных работ: улучшилось планирование как концентрации грузов, так и организации процессов. Но при этом необходимость обслуживать иностранные суда вне зависимости от текущей загрузки порта часто вынуждала перемещать суда малого каботажа с причалов, выделенных для срочных грузовых операций, что усиливало нагрузку на портовые мощности, приводило к дополнительным расходам и увеличению бюрократических формальностей.

Руководство порта видело решение проблем в улучшении материально-технического состояния портовой инфраструктуры. Ввиду возрастания роли порта в международной торговле усиливалось и внимание к нему со стороны центральных властей, что способствовало росту капиталовложений, направленных на строительство новой и модернизацию уже имеющейся инфраструктуры. К началу 1940-х гг. был завершен первый этап перевода электросетей порта на энергию Артемовской ГРЭС им. С.М. Кирова, что частично решило проблему энергоснабжения новых механизмов. Были модернизированы причалы № 19 и 20, которые стали основными точками обработки тяжеловесных грузов. Внедрение централизованного водопровода позволило обеспечивать пресной водой суда на всех причалах 1-го и 2-го районов без использования водоналивных барж. Механические мастерские порта производили комплектующие для оборудования, включая звенья конвейеров и специализированные приспособления. На углебазе мыса Клет установили стационарный транспортер, интегрированный с железнодорожной веткой для одновременной разгрузки 20 вагонов. Также были разработаны односкатные грейферы для эффективной выгрузки зерна (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 4. Д. 82. Л. 53-53об.).

В целом, согласно отчетным документам, в 1939-1940 гг. на капитальное строительство и ремонт Владивостокского торгового порта было израсходовано 13,1 млн руб., а его грузооборот составил более 3 млн т, включая 2,2 млн т внутри региона и 751,7 тыс. т импорта (66,9% всего грузооборота Тихоокеанского бассейна) (ГАПК. Ф. Р-356. Оп. 9. Д. 35а. Л. 2).

Таким образом, в предвоенный период (1937– 1940 гг.) Владивостокский морской торговый порт, будучи стратегически важным элементом транспортной системы Дальнего Востока СССР, столкнулся с комплексом системных проблем, которые существенно ограничивали его эффектив- ность. К концу 1930-х гг. статус Владивостокского порта как ключевого элемента региональной логистики начал снижаться. Следует подчеркнуть, что в эти годы вся транспортная система Дальнего Востока СССР, включая порт, сохраняла приоритетность задач, связанных с укреплением обороноспособности и безопасности региона. Параллельно требовалось обеспечивать бесперебойное снабжение промышленными и продовольственными ресурсами, что создавало дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Морские маршруты обеспечивали доставку продовольствия и товаров первой необходимости в населенные пункты Приморья, Охотского побережья и Северного Сахалина. Одновременно суда вывозили с промышленных предприятий рыбу, уголь, лес и нефть, сохраняя фокус на внутрирегиональной логистике.

Владивостокский порт постепенно переставал быть катализатором развития региональной экономики – ориентация региона на экспорт и внешние рынки сменялась необходимостью формирования мощной производственной базы, направленной на усиление обороноспособности и обеспечение безопасности дальневосточных районов. Вместе с Транссибирской магистралью порт становился инфраструктурной основой расширения транспортной доступности всего Дальнего Востока, поддержания связи с основной частью страны для его окончательной экономической интеграции и завершения социалистической индустриализации. Однако в этих условиях Владивостокский торговый порт становился не ключевым субъектом экономической жизни региона, а лишь одной из составляющих региональной транспортной системы, что, безусловно, отразилось не только на объемах его производственной деятельности, но и на финансировании и «весе» в решении межведомственных противоречий.

Несмотря на возрастание значения Владивостокского порта в предвоенные годы, его инфраструктура оставалась технически отсталой и неадаптированной к динамике военно-экономических задач. Кризисные явления в транспортной системе усугублялись рядом факторов: слабой автоматизацией погрузочно-разгрузочных процессов, устойчивым дефицитом квалифицированных кадров (особенно операторов техники), а также недостатком транспортных средств, причальных мощностей, складских помещений и специализированного оборудования.

Управленческая раздробленность между ведомствами, одновременно находящимися на территории порта, порождала бюрократические конфликты и замедляла модернизацию. Существовала серьезная проблема распределения прибрежной территории: к 1940 г. причальный фронт бухты Золотой Рог включал 60 причалов, из которых лишь 28 находились в ведении Управления торгового порта. Остальные 32 контролировались рыбопромышленными организациями Наркомата пищевой промышленности, НКВМФ, Дальстроем и другими ведомствами, что приводило к невозможности нормально организовать производственные процессы, а портовые склады превращались в долгосрочные хранилища [4, с. 144–146].

Таким образом, предвоенный период выявил противоречие между растущими требованиями к порту как к оборонному и экономическому узлу и его ограниченными возможностями. Накопленные проблемы – от технической отсталости до управленческой неэффективности – стали вызовом в годы Великой Отечественной войны, потребовавшим мобилизации ресурсов и перестройки всей логистической системы. Однако именно эти трудности подчеркнули роль Владивостокского порта как неотъемлемого элемента системы национальной безопасности, чья адаптация в экстремальных условиях предопределила его послевоенное развитие.