Влияют ли биопотенциалы сердца на функциональное состояние центральной нервной системы: первый шаг в исследовании гипотезы

Автор: Шварц Юрий Григорьевич, Черкасова С.А., Кондальская Ю.О.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 4 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: подтвердить гипотезу о воздействии биопотенциалов сердца на состояние центральной нервной системы. Материал и методы. В исследование включались здоровые лица в возрасте от 18 до 26 лет. Формировались группы по 10 человек. Было смоделировано двукратное увеличение частоты биопотенциалов сердца, что достигалось при помощи искусственного нанесения между естественными сердечными сокращениями электрических импульсов, сходных с таковыми, возникающими при работе сердца. Дополнительные импульсы генерировались наружным кардиостимулятором и подводились к электродам на грудной клетке. Они синхронизировались с сердечным ритмом и располагались посередине между зубцами R, а по продолжительности соответствовали желудочковому комплексу электрокардиограммы. Их амплитуда подбиралась индивидуально в зависимости от высоты зубца R. В качестве показателя, отражающего функциональное состояние центральной нервной системы, использовалась подвижность нервных процессов, которая оценивалась по результатам теп-пинг-теста. Тест выполнялся по ходу исследования с определенными интервалами. Двум группам воздействие проводилось в противоположных режимах. Одной из них на протяжении часа дополнительные импульсы сообщались в течение первого и третьего 15-минутного промежутка, другой — на протяжении второго и четвертого. В середине и в конце каждого отрезка времени проводился теппинг-тест После предварительного анализа были протестированы еще два режима стимуляции. На протяжении 40 минут в одном случае она выполнялась в течение первого 20-минутного промежутка, в другом — наоборот. Результаты. При детальной оценке изменений в ходе каждого из выполненных тестов выявлено, что при стимуляции возникает кратковременное увеличение подвижности нервных процессов наряду с достоверным снижением их устойчивости. Заключение. Полученные данные подтверждают возможность влияния исследуемого воздействия на функциональное состояние центральной нервной системы и дают основания для дальнейшего изучения проблемы.

Биопотенциалы сердца, подвижность нервных процессов, сердце, теппинг-тест

Короткий адрес: https://sciup.org/14917659

IDR: 14917659

Текст научной статьи Влияют ли биопотенциалы сердца на функциональное состояние центральной нервной системы: первый шаг в исследовании гипотезы

Адрес: 410012, Саратов, ул. Б. Казачья, 112.

Тел.: 52-54-02, 39-08-06, + 7 927-220-11-01

Механизмы влияния работы сердца на функциональное состояние органов и систем многочисленны. Это и гемодинамические параметры, и рефлекторные воздействия, и гормональные составляющие [1]. С течением времени список этих воздействий, а также функций сердца как органа постепенно расширяется. Так, если 50 лет назад сердце рассматривалось преимущественно как насос, то в настоящее время известна и продолжает изучаться гормональная активность миокарда, изучаются кардиовисцеральные рефлексы, все большее значение придается пре-кардиальным вегетативным ганглиям [2, 3]. Единичные работы посвящены влиянию электромагнитных и электрических полей, генерируемых сердцем, на организм, и в частности на центральную нервную систему [4, 5]. Оказалось, что по сравнению с электромагнитным полем, создаваемым мозгом, электрическая составляющая поля сердца примерно в 60 раз больше по амплитуде и, очевидно, распространяется по всему телу [6]. Это послужило одной из основ гипотезы о том, что область сердца выступает в качестве носителя информации и генератора глобального синхронизирующего сигнала для всего организма [7]. В этом контексте важнейшим параметром представляется частота сердечных сокращений (ЧСС).

Частота сердечного ритма не только один из ведущих параметров кровообращения, но и прогностический критерий в практике кардиолога [8]. Установлено не только важное, но и статистически независимое значение этого параметра как индикатора риска сердечно-сосудистых катастроф. С частотой пульса связана и смертность от всех причин. В значительной мере это объясняется интегральностью показателя ЧСС, т.е. ее зависимостью от многочисленных ней-рогуморальных механизмов, состояния кровообращения и т.д. В этом контексте величину пульса можно рассматривать просто как индикатор многочисленных нормальных и патологических процессов в организме. Однако, как упоминалось, существует мнение и о самостоятельном прогностическом значении ЧСС. Частично его можно объяснить влиянием на гемодинамику, на продолжительность диастолы, коронарный кровоток и т.п. Многие механизмы влияния сердечной деятельности на организм человека остаются не изученными.

Вероятно, кроме традиционно учитываемых кардиальных влияний на функции различных органов, целесообразно рассмотреть и значение таких проявлений работы сердца, как генерация биопотенциалов. Последняя частично регистрируется при помощи ЭКГ, используемой в качестве метода диагностики. Но электромагнитные колебания, создаваемые сердцем, в кардиологии не учитываются как самостоятельный вид активности в плане влияния на иные органы и системы.

Могут ли столь слабые сигналы быть значимыми, например, для головного мозга, могут ли они выделяться из массы других электромагнитных волн, воздействующих на организм человека, существуют ли в принципе нерецепторные механизмы восприятия такого рода импульсов? Однозначно на этот вопрос ответить нельзя, однако было бы неправильным и отрицать такие возможности. В настоящее время сбор доказательств в этой сфере в большей мере касается теоретического обоснования, исследования эмоций и интуиции человека [6].

Наша гипотеза заключается в том, что, помимо известных механизмов взаимосвязи сердечной деятельности с другими органами и системами, существует влияние генерируемых сердцем волн: электромагнитных, звуковых и др., которое отражается на функции этих органов, а искусственно воспроизводя эти волны и меняя ЧСС, можно влиять на органы в нужном направлении, в том числена ЦНС. В данной статье предлагается описание первого шага исследований этой гипотезы.

Можно полагать, что действующим является наиболее мощное электромагнитное колебание, отра- жающее ход возбуждения по желудочкам и отображающееся на ЭКГ как зубец R. Условно назовем это импульсом. Представляется, что доказательством его реального действия на ЦНС будет изменение функции последней в ответ на существенное изменение частоты возникновения импульсов, при условии, что другие характеристики сердечной деятельности останутся неизмененными. Для этого необходимо создать искусственные стимулы, по характеристикам схожие с биопотенциалами желудочков. Кратного увеличения частоты импульсов можно добиться воспроизведением искусственного стимула через определенное время (0,5 RR) после каждого естественного сердечного сокращения, на равном расстоянии между соседними желудочковыми комплексами. Таким образом, их частота в целом увеличится в 2 раза, а собственный ритм сердца никак не изменится.

Сохранность исходного сердечного ритма является очень важным фактором, так как попытка участить собственные импульсы сердца неизбежно окажет влияние на гемодинамику. Изменение сердечного выброса и других параметров приведет к соответствующим переменам в рецепторных и гормональных воздействиях, что само по себе может стать причинами реакции со стороны ЦНС. Использование искусственных стимулов, схожих с настоящими сердечными комплексами, позволяет исключить такие реакции.

Цель работы: исследовать гипотезу о существовании влияния биопотенциалов, возникающих при работе сердца, на функцию центральной нервной системы, оценивая изменение подвижности нервных процессов в ответ на искусственное удвоение частоты колебаний электромагнитного поля, генерируемых в области сердца, т.е. воспроизводя посередине каждого сердечного цикла искусственный «стимул», схожий по амплитуде и продолжительности с биопотенциалами желудочков.

Методы. В качестве испытуемых выступали здоровые добровольцы в возрасте 18–26 лет обоих полов, которые давали информированное согласие на участие в исследовании. Лица с ожирением, дефицитом веса, явными особенностями телосложения и кожного покрова грудной клетки в исследование не включались.

Исследование проводилось в два этапа. Для первого, целью которого было выявить саму возможность воздействия импульсов на состояние ЦНС, набирались 2 опытные группы испытуемых по 10 человек, которые проходили стимуляцию в разных режимах, и контрольная группа, также состоящая из 10 лиц. Средний возраст составил 22,5 года, из всех участников 23% женщин.

Участие контрольной группы на первом этапе исследования было необходимо для того, чтобы учитывать возможность воздействия физиологических колебаний подвижности нервных процессов на результаты. Небольшой объем групп определялся этическими соображениями, так как задачей данной работы было определить только вероятность правомочности выдвигаемой гипотезы.

На втором этапе исследование также проводилось в двух режимах, но для одной группы из 10 человек. Испытуемые второго этапа набирались преимущественно из числа тех, кто ранее участвовал в первом (8 человек из 10), причем для обоих режимов стимуляции состав участников был одинаков, и каждый участник получал оба режима стимуляции, причем начальный выбирался случайным образом.

Пауза между воздействием разными режимами для каждого испытуемого составляла несколько дней.

Исследование проводилось в утренние часы на фоне длительного покоя в положении пациентов сидя при температуре комфорта в помещении. В качестве прибора для генерации искусственных импульсов был выбран наружный программируемый электрокардиостимулятор ЧЭЭКСп-3 «Вектор-МС». Для синхронизации с сердечным ритмом и подбора необходимых характеристик искусственного стимула использовался кардиомонитор STARTECH PM-8.

Продолжительность импульса во всех случаях составляла 8 мс, что приблизительно равно продолжительности зубца R и, соответственно, сходно с длительностью наиболее мощного электромагнитного колебания, сопровождающего каждое сердечное сокращение. Амплитуда подбиралась индивидуально, в зависимости от высоты R, видимого при регистрации ЭКГ на мониторе. В подборе характеристик импульса было два целевых критерия: максимальное соответствие амплитуде зубца R и отсутствие у испытуемых каких-либо субъективных ощущений от стимулов. У 60% лиц было достигнуто соответствие амплитуды, у 40% этого сделать не удалось из-за возникновения во время стимуляции ощущений в зоне расположения действующих электродов. Им была установлена субпороговая величина амплитуды, которая колебалась от 33 до 90% величины зубца R на экране. Прибор генерировал импульс с амплитудой от 9 до 16 В.

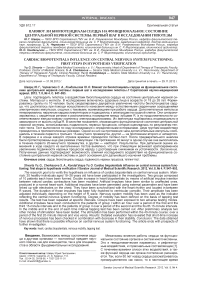

Задержка импульса относительно предшествующего естественного сердечного комплекса также отслеживалась и регулировалась по данным постоянной регистрации ЭКГ таким образом, чтобы добиться появления искусственного стимула после каждого естественного сердечного комплекса через промежуток времени, соответствующий 0,5 интервала RR (рис. 1). В процессе исследования этот промежуток мог подвергаться коррекции в зависимости от изменений частоты сердечных сокращений участников, которые, как правило, не выходили за пределы 2–5 ударов в минуту. Изменение времени задержки выполнялось в ручном режиме в зависимости от изменения продолжительности интервалов R-R.

Рис. 1. Электрокардиограмма. Нанесение дополнительных стимулов между естественными сердечными сокращениями

Подбор характеристик внешних импульсов подбирался заблаговременно для каждого из испытуемых, что повышало чистоту исследования на ранних этапах стимуляции.

На грудную клетку испытуемых электроды накладывались в следующем порядке. Три из них, идущие к монитору, присоединялись в соответствующих точках для регистрации I отведения электрокардиограммы. Два электрода кардиостимулятора накладывались в нижней части грудной клетки справа и слева по срединно-ключичным линиям. Они были предназначены для регистрации сердечных сокращений самим прибором и определения режима генерации искусственных стимулов. Последняя пара, через которую испытуемым сообщались дополнительные импульсы, накладывалась на кожу грудной клетки так, что левый находился в проекции верхушки сердца, а правый — в пятом межреберье по передней под- мышечной линии справа. Такое расположение действующих электродов было выбрано потому, что при данной локализации электромагнитные колебания, создаваемые между ними, распространяются примерно вдоль той же линии, что и колебания, возникающие при собственных сокращениях желудочков сердца. Это создавала некое сходство с естественными условиями работы органа. Использовались электроды от электрокардиографа для регистрации грудных отведений.

В ходе первого этапа исследование, продолжавшееся в течение часа, разделялось на 4 равных промежутка по 15 минут. Первой группе стимуляция выполнялась в течение первого и третьего временных промежутков, а на протяжении второго и четвертого прекращалась (15_S0S0). Участники второй группы получали импульсы в противоположном режиме: первый и третий 15-минутный промежуток оставались без стимуляции, а в течение второго и четвертого она проводилась (15_0S0S). При этом испытуемым не сообщалось, в какой момент они получают импульсы, а в какой нет, чтобы исключить влияние сознания на результаты наблюдений.

Выбор времени эксперимента и продолжительности стимуляции был сделан эмпирически, поскольку постоянная времени для изучаемых процессов достоверно не известна. Длительность обследования также ограничивалась этическими соображениями.

Контрольной группе, также состоящей из 10 лиц, электроды присоединялись в том же порядке. Этим испытуемым выполнялась имитация стимуляции. Они вообще не получали воздействия, однако через необходимые промежутки времени им проводилось измерение подвижности нервных процессов.

Для оценки функциональных изменений в ЦНС был выбран один из наиболее простых и достаточно точных параметров — подвижность нервных процессов (ПНП). Она может оцениваться по результатам широко известного теппинг-теста (ТТ).

Теппинг-тест, предназначенный для оценки подвижности нервных процессов, выполнялся по стандартной методике (методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным показателям Е. П. Ильина) [9], в бланковом варианте, в середине и в конце каждого 15-минутного промежутка времени (7, 14, 22, 29, 37, 44, 52, 59-я минута), что позволяло с достаточной частотой отслеживать динамику изменений. Испытуемые поочередно с максимальной скоростью ставили карандашом точки в 6 квадратах бумажного листа, на каждом по 5 секунд. В ходе его проведения был исключен компонент функциональной асимметрии: все испытуемые были праворукими и выполняли тест рабочей рукой.

На первом этапе исследования во время проведения ТТ подсчитывалось суммарное количество точек, отмеченных испытуемыми на всех шести квадратах. Такой подход обусловлен отсутствием задачи определения типа нервной деятельности, который обычно оценивают при его проведении. Результаты тестов, проведенных на 7, 14, 22-й минуте и далее, сравнивались между собой. Мы полагали, что сравнение суммарных показателей (общей частоты движений кисти за единицу времени) в достаточной мере позволяет оценить динамику изменений функционального состояния нервной системы.

Второй этап исследования предполагал подтверждение или исключение последействия стимуляции, с определенной коррекцией методики исследования. Для изучения возможного влияния искусственных импульсов на подвижность нервных процессов не только на протяжении их непосредственного воздействия, но и после его прекращения было решено рассмотреть изменение результатов ТТ на более продолжительном, но одиночном эпизоде стимуляции. Кроме этого, предполагалось сократить длительность исследования, и во время проведения ТТ использовать только 3 квадрата в целях уменьшения утомления испытуемых.

Для повышения корректности исследования был изменен подход к набору испытуемых. На первом этапе обе опытные группы включали по 10 человек, каждому из которых стимуляция проводилась только в одном режиме. Для исключения погрешностей, связанных с индивидуальными особенностями участников и небольшим объемом выборки, на втором этапе было решено проводить одному испытуемому стимуляцию в обоих режимах. При первом режиме дополнительные импульсы подавались на протяжении 20 минут, а последующие 20 минут они их не получали (20_S0). При втором режиме воздействие проводилось в противоположной последовательности (20_0S). При этом один и тот же человек вначале получал стимуляцию в одном режиме, а спустя 1–2 суток — в другом. Относительно долгий промежуток между двумя эпизодами стимуляции был необходим для того, чтобы исключить явления отдаленного последействия, если таковое имеется.

ТТ проводился в середине и в конце каждого 20-минутного промежутка времени. Кроме того, в течение 5 минут до эксперимента испытуемые дважды проходили пробный тест, чтобы полностью исключить явления, связанные с нарушением методики его выполнения и врабатыванием. В целом ТТ проводился 6 раз, причем через неравные промежутки времени, отличающиеся от таковых на первом этапе: 2 пробные попытки были проведены в течение 5 минут до начала исследования, а основные 4 шли с 10-минутными перерывами.

Обеспечивалась безопасность. Изначально безопасность не вызывала сомнений, исходя из длительного мирового опыта наружной кардиостимуляции, испольования стандартной медицинской аппаратуры и выбора субпороговой амплитуды стимулов. Однако первым 20 испытуемым проводилось измерение АД и контроль ЧСС после каждого ТТ. Для всех участников был выполнен контроль ЭКГ на мониторе. Ни в одном случае каких-либо существенных изменений контролируемых параметров, так же как и общего самочувствия, обнаружено не было.

В ходе работы было необходимо исключить влияние наносимых электрических импульсов на ПНП через раздражение кожных и других рецепторов. Помимо того, что для этого была установлена субпороговая амплитуда импульсации, на группе лиц из 10 человек выполнено воздействие с наложением стимулирующих электродов на кожу правого предплечья, с расстоянием между ними около 10 см. ЭКГ-электроды монитора и воспринимающие электроды кардиостимулятора накладывались так же, как и другим испытуемым. Характеристики синхронизированных с работой сердца импульсов были аналогичными таковым, используемым в группе 15_S0S0. Временные характеристики исследования также были аналогичными. В силу локализации стимулирующих электродов данная импульсация никак не отражалась на кардиомониторе. Можно полагать, что в этом случае генерируемые электромагнитные колебания практически не достигали головы и не были настолько сильны, чтобы воздействовать на электроды кардиомонитора. Результаты анализа ПНП в этой подгруппе полностью совпадали с результатами контрольной группы (15_0000) и детально обсуждаться не будут.

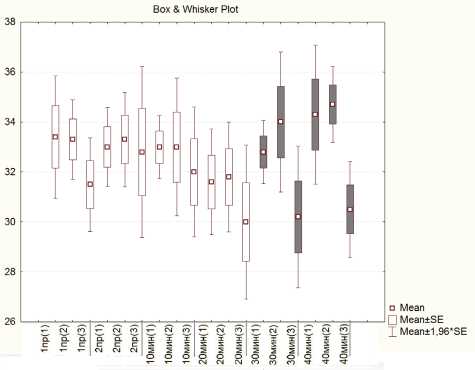

Статистика. По результатам теппинг-теста учитывались и суммировались все точки, поставленные во всех 6 квадратах на первом этапе и в трех квадратах — на втором. Использовалась программа Statistica 6. Для каждой подгруппы и для каждого периода тестирования определялись средние значения (Mean), стандартные ошибки среднего (SE), на графике также использовалась величина 1,96 от SE. По результатам строились графики типа «ящик с усами» (Box&Whisker Plot). На втором этапе работы с целью более подробного анализа были изучены не только суммарные показатели теппинг-теста (сумма точек во всех трех квадратах), но и более детальные данные. Определялись и сравнивались между собой результаты выполнения каждого теста в каждом из трех квадратов соответственно за каждые 5 секунд. Для оценки статистической значимости изменений результатов последовательно выполняемых тестов использовались критерий знаков и парный критерий Wilсoxon для зависимых выборок. На графике наличие или отсутствие существенных различий также демонстрируется границами SE, которые по сути совпадают с доверительными интервалами, поскольку в большинстве случаев распределение данных было нормальным.

Результаты. На первом этапе исследования были выявлены три закономерности, характерные для всех подгрупп испытуемых.

Во-первых, суммарные показатели первого теста (проведенного в середине первого 15-минутного интервала исследования) во всех трех группах оказались достоверно ниже, чем все последующие (рис. 1, 2, 3).

Во-вторых, в течение всего часа исследования отмечалась тенденция к постепенному улучшению результатов, что, вероятно, обусловлено адаптацией испытуемых к тестам.

В-третьих, нельзя не отметить, что выделенные подгруппы существенно отличались по среднему, максимальному и минимальному результату тестирования ПНП. Иными словами, изучаемые изменения проходили в нескольких различных диапазонах. Например, у лиц с режимом тестирования 15_S0S0 средняя величина достигала 29,5 за 5 секунд, в то время как в подгруппе 15_0S0S — 31,3 за 5 секунд Различия были статистически достоверны, но в процентном отношении крайне невелики.

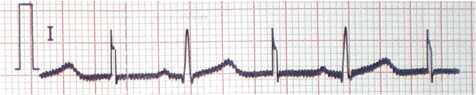

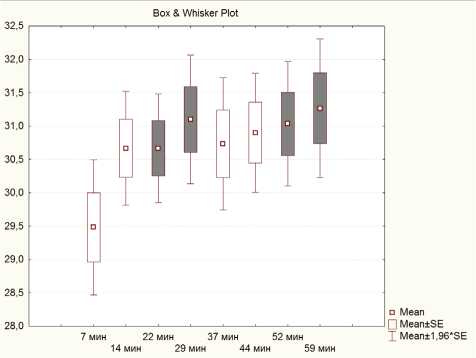

В контрольной группе испытуемых, не получавших воздействия (15_0000), не наблюдалось резких скачков ПНП. Отмечалось лишь плавное увеличение средних показателей за время исследования, с небольшими колебаниями, что позволяет говорить об отсутствии сильных спонтанных изменений ПНП в течение часа в состоянии покоя (рис. 2).

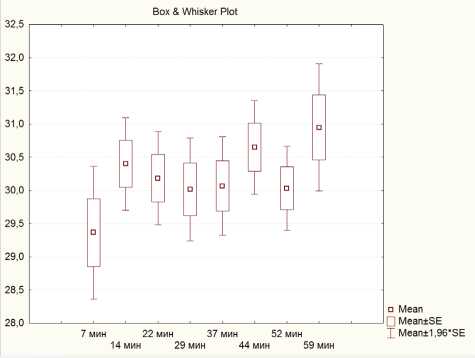

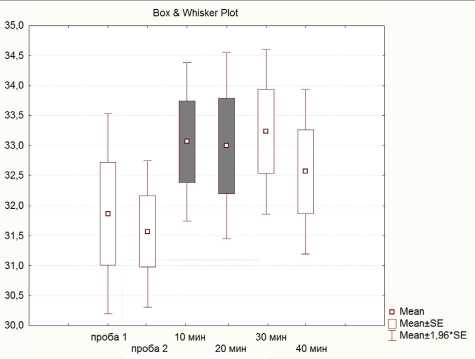

У группы, получающей импульсы в режиме 15_0S0S, также не было выявлено явной динамики, за исключением недостоверного увеличения показателя к концу эпизода стимуляции (рис. 3).

В группе 15_S0S0 начальный отрезок исследуемой кривой выглядит практически аналогично с данными двух других групп. К концу первого эпизода стимуляции ПНП значительно возросла. В целом значительных отличий в отношении первого периода стимуляции, периода отдыха и перехода ко второму периоду не отмечено.

Обращает на себя внимание то, что после прекращения второго эпизода стимуляции отмечалось отчетливое и статистически достоверное падение индикатора ПНП. К концу 15-минутного промежутка показатель снова проявил явную (p<0,05) тенденцию к росту и достиг исходного уровня (рис. 4).

Рис. 2. Изменение суммарного показателя подвижности нервных процессов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 15_0000

Рис. 4. Изменение суммарного показателя подвижности нервных процессов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 15_S0S0.

Рис. 3. Изменение суммарного показателя подвижности нервных процессов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме15_0S0S. Периоды стимуляции на этом и последующих рисунках отмечены темным цветом

Рис. 5. Изменение суммарного показателя подвижности нервных процессов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 20_S0

В ходе интерпретации результатов второго этапа исследования были выявлены следующие закономерности.

Во-первых, после первого пробного теста не отмечалось подъема подвижности нервных процессов, которое мы наблюдали у участников на первом этапе (рис. 5, 7).

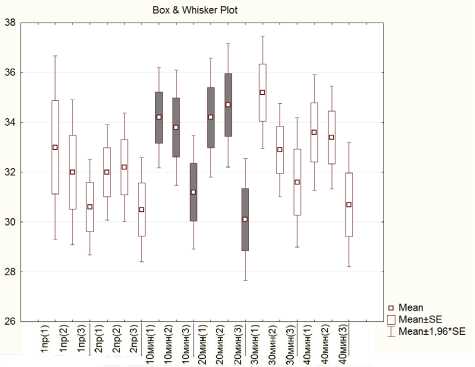

Обращает на себя внимание достоверное увеличение ПНП после начала стимуляции в группе 20_ S0 (рис. 5). При детальном анализе результатов ТТ (рис. 6) оказалось, что в период воздействия во втором поле показатели улучшались, а в третьем снова падали, причем в третьем квадрате они оказывались достоверно (p<0,05) ниже, чем в начале теста. При этом без стимуляции практически нигде такого выраженного падения не зафиксировано.

Необходимо отметить, что после прекращения стимуляции в группе 20_S0, на 30 и 40-й минуте, отмечалась тенденция к уменьшению показателя ПНП после первых 5 или 10 секунд выполнения теста, то есть сохранялись признаки снижения устойчивости. Возможно, эти же закономерности лежали в основе наблюдений, полученных на первом этапе исследования, когда в группе 15_S0S0 после второго эпизода стимуляции отмечалось значительное снижение общего показателя.

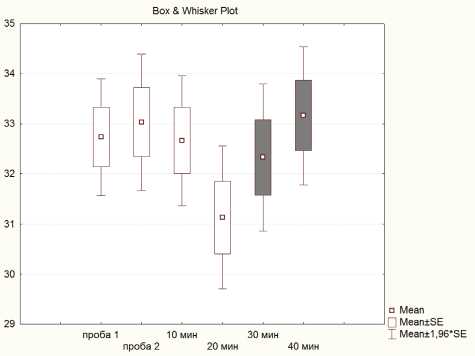

В группе с режимом стимуляции 20_0S обратило на себя внимание некоторое снижение показателя ПНП на 20-й минуте исследования (рис. 7). И, хотя данное снижение на фоне «покоя» было статистически не достоверно, можно заметить, что подобного не было на предыдущих графиках. Кроме спонтанных колебаний ПНП вряд ли можно это чем-либо объяснить. В этой связи трудно однозначно трактовать дальнейшее улучшение суммарных показателей на фоне стимуляции.

Наиболее значимым представляется появление на фоне стимуляции уже описанного явления значительного падения показателей ПНП на 10–15-й секундах теста (рис. 8). До ее начала подобного не отмечалось, несмотря на колебания средних величин.

Обсуждение. На первом этапе различие в диапазонах может объясняться не столько различиями между группами испытуемых, сколько естественными колебаниями общего состояния людей в ответ на изменения погоды, электромагнитного поля земли и т.п. [10]. Мы исходили из того, что большую важность представляет анализ возможных изменений ПНП в ответ на изучаемые воздействия, и суть этих изменений вряд ли зависит от незначительных колебаний общего фона.

Рис. 6. Изменение показателя подвижности нервных процессов в каждом из трех квадратов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 20_S0

Что касается недостоверных изменений в группе 15_0S0S, в данном случае можно говорить либо об отсутствии доказательств воздействия стимуляции на ПНП, либо о недостаточном количестве времени (7 и 14-я минута) для наступления и регистрации каких-либо изменений.

В группе 15_S0S0 к концу первого эпизода стимуляции ПНП значительно возросла. Можно предположить, что воздействие способствует увеличению показателя ПНП, однако оно замаскировано периодом врабатывания у испытуемых, и какие-либо однозначные заключения здесь затруднены.

«Провал» в графике у группы 15_S0S0 обусловлен неким истощением нервных процессов, наступившим после второй по счету 15-минутной стимуляции. В группе 15_0S0S такого явления не зафиксировано, возможно, потому, что для этих лиц исследование закончилось сразу после повторного воздействия, позже которого ПНП уже не изучалась.

Рис. 7. Изменение суммарного показателя подвижности нервных процессов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 20_0S

Все изложенное позволяет предположить, что стимуляция оказывает влияние на функциональное состояние нервной системы, однако условия эксперимента, во многом выбранные эмпирически (в частности, небольшая ее продолжительность), могли не вполне соответствовать выявлению закономерностей этого влияния.

Анализ первого этапа исследования выявил следующие методические проблемы. Падение подвижности нервных процессов, зарегистрированное только в одной из трех групп испытуемых (15_S0S0) и только после второго эпизода стимуляции, свидетельствует о том, что была выбрана слишком малая продолжительность воздействия и ее следует увеличить.

Кроме этого, у всех трех групп было затруднительно оценить результаты, полученные в начальной части эксперимента. Суммарные показатели первого теста, как уже указывалось, оказались ниже, чем все последующие. Вероятно, это связано с тем, что большая часть участников исследования выполняла подобное задание впервые в жизни и во время первой попытки в недостаточной степени приспособилась к условиям проведения теста.

Рис. 8. Изменение показателя подвижности нервных процессов в каждом из трех квадратов в группе испытуемых, получавших стимуляцию в режиме 20_0S

Возможно, на результаты могли повлиять такие факторы, как наличие фонового электромагнитного излучения от других электроприборов и проводки. Однако основой исследуемой гипотезы является предположение о способности клеток организма, и в частности ЦНС, «выделять» и реагировать лишь на колебания с определенными характеристиками, в данном случае совпадающими со свойствами биопотенциалов сердца.

В результатах второго этапа отсутствие достоверного подъема ПНП, вероятно, объясняется тем, что испытуемые второго этапа набирались преимущественно из числа тех, кто ранее участвовал в первом (8 человек из 10).

Увеличение ПНП после начала стимуляции в группе 20_S0 подтверждает предположение о влиянии исследуемого воздействия на этот показатель.

Кратковременное увеличение, а затем резкое падение показателей на протяжении выполнения теста в период стимуляции дает основания предполагать, что изучаемое воздействие оказывает неоднозначное влияние на функциональные характеристики центральной нервной системы.

Улучшение суммарного результата, а также показателей первого и второго квадрата на фоне наложения импульсов демонстрирует их стимулирующее действие, способствующее ускорению ПНП. Наряду с этим, их резкое падение в третьем квадрате свиде- тельствует о более быстром наступлении истощения нервных процессов под действием дополнительных стимулов.

Таким образом, анализ результатов исследования продемонстрировал наличие двух видов изменений в ПНП, которые, очевидно, произошли под прямым или косвенным воздействием искусственного удвоения частоты электромагнитных колебаний, генерируемых сердцем. И на первом, и на втором этапе отмечались признаки определенного «истощения», снижение устойчивости нервных процессов наряду со стимулирующим влиянием указанного воздействия.

Ограничения. Кроме уже упомянутых ограничений исследования, есть ряд моментов, которые пока оставляют сомнения в истинности выдвигаемой гипотезы. Вот некоторые из них.

Несмотря на статистическую значимость полученных результатов, нельзя полностью исключить случайность выявленной зависимости, с учетом немногочисленности контингента и известных недостатков метода.

Из исследуемых явлений пока исключается влияние стимуляции на само сердце и многочисленные обратные связи между сердцем и ЦНС. Подобная узость данного исследования оправдана довольно конкретной задачей: ответить на вопрос, существует ли в принципе воздействие кардиопотенциалов на мозг.

Пока исследовался только один режим стимуляции, имитирующий удвоение частоты сердечных сокращений, изучались лишь два варианта ее длительности, использовалась только одна характеристика импульса, оценивались результаты только одного теста на подвижность нервных процессов. Для нивелирования указанных недостатков и подтверждения выдвинутого предположения очевидны и необходимы следующие действия. В первую очередь последовательное изменение параметров воздействия и подтверждение влияния других имитирующих сердечную деятельность режимов стимуляции. При подтверждении реальности воздействия синхронизированной с работой сердца ритмичной стимуляции следует оценить роль асинхронной и аритмичной стимуляции. В последующем нужно доказать отсутствие значимости для ЦНС стимулов с отличными от кардиопотенциалов характеристиками, например очень коротких и чрезмерно продолжительных.

Нельзя не отметить, что используемая методика определения ПНП не отличается безупречной точностью и новизной, однако для пилотного исследования может считаться вполне приемлемой.

Пока в рамках изучения основной гипотезы остается значительное количество важных вопросов. Приведем часть из них. Какие, как и почему электромагнитные колебания, генерируемые сердцем, действуют на ЦНС? Каковы нерецепторные механизмы восприятия этих колебаний? Существуют ли разные типы реакции на изменение частоты обсуждаемых колебаний? Можно ли управлять данным воздействием в профилактических и лечебных целях? Ответить на них можно лишь после того, как будет подтверждено принципиальное существование исследуемого механизма взаимосвязи сердечного ритма и функции ЦНС.

Заключение. В ответ на имитацию удвоения частоты электромагнитных колебаний, генерируемых сердцем, т.е. воспроизведение посередине каждого сердечного цикла искусственного «стимула», схожего по амплитуде и продолжительности с биопотенциалами желудочков, выявлены изменения характеристик нервных процессов по данным теппинг-теста.

Последние можно охарактеризовать как увеличение подвижности при снижении устойчивости. С учетом значительных методических ограничений полученные результаты можно оценить как первый пробный шаг в исследовании гипотезы о существовании влияния биопотенциалов, возникающих при работе сердца, на функцию центральной нервной системы.

Список литературы Влияют ли биопотенциалы сердца на функциональное состояние центральной нервной системы: первый шаг в исследовании гипотезы

- Сперелакис Н. Физиология и патофизиология сердца. М.: Медицина, 1988. Т. 1. 624 с.

- Булыгин И. А. Новые принципы структурно-функциональной организации симпатических ганглиев. Минск: Наука и техника, 1979. 231 с.

- Булыгин И.А., Солтанов В. В. Электрофизиологический анализ висцеральных афферентных систем. Минск: Наука и техника, 1973. 336 с.

- McCraty R., Atkinson М., Bradley R.T. Electrophysiologi-cal evidence of intuition. Part 1: The surprising role of the heart//J. Altern. Complement Med. 2004. № 10 (1). P. 133-143

- McCraty R., Atkinson M., Bradley R.T. Electrophysiologi-cal evidence of intuition. Part 2: A system-wide process?//J. Altern. Complement Med. 2004. № 10 (2). P. 325-336

- Bradley R.T, McCraty R., Atkinson M. Emotion self-regulation, psychophysiological coherence, and test anxiety: results from an experiment using electrophysiological measures//Appl. Psychophysiol.Biofeedback. 2010. № 35 (4). P. 261-283

- Science of the heart: exploring the role of the heart in human performance: An overview of research conducted be the Institute of HeartMath. URL: http://www.scribd.com/doc/9730574/Science-of-the-Heart (дата обращения: 17.06.2012)

- Levy R. L., White P. D., Stroud W. D. Transient tachycardia: prognostic significance alone and with association with transient hypertension//JAMA. 1945. № 129. P. 585-588

- Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты: учеб. пособие. Самара: «БАХРАХ», 1998. 672 с.

- Агаджанян Н.А., Макарова И. И. Магнитное поле Земли и организм человека//Экология человека. 2005. № 9. С. 3-9.