Влияние Acer negundo L. на зарастание залежных земель пригородных территорий

Автор: Уфимцев Владимир Иванович, Цандекова Оксана Леонидовна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.21, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследована эколого-ценотическая структура насаждений Acer negundo L. как показатель трансформации сообществ на бывших обрабатываемых землях. Исследования проводились на пойменных территориях в пригородах г. Кемерово, на которых более 30 лет назад располагались садовые товарищества и приусадебные участки. Объектами исследования выбраны средневозрастные насаждения A. negundo, обладающие различной сомкнутостью крон: несомкнутые, среднесомкнутые и высокосомкнутые. Подбор пробных площадей проведен с учетом горизонтальной дифференциации пространства на подкроновые, прикроновы и внешние зоны фитогенных полей. Проведены геоботанические описания стандартными методами, определена таксономическая и эколого-ценотическая структура напочвенного покрова. Всего отмечено 49 видов высших растений, которые относятся к 47 родам и 21 семейству, установлено зональное распределение видов по рангу семейств. Наибольшее видовое обилие отмечено для внешних зон несомкнутых насаждений - 25 видов, наименьшее - для подкроновых зон высокосомкнутых насаждений. В несомкнутых насаждениях восстановительные сукцессии протекают по луговому типу со значительной задержкой в прикроновых и подкроновых зонах деревьев, где локализуются сорные и инвазивные виды. В среднесомкнутых насаждениях отмечается сохранение проективного покрытия Poa angustifolia L. - до 50 %, но происходит значительное обеднение видового состава. В высокосомкнутых насаждениях преобладают группы лесных и рудеральных видов, однако основное значение в сложении живого напочвенного покрова имеют Humulus lupulus L. и Urtica dioica L., которые не только устойчивы к совместному произрастанию под покровом A. negundo, но и дополняют его роль как вида-трансформера, что приводит к формированию упрощенных сообществ в метастабильном состоянии в течение неопределенно длительного срока.

Древесные насаждения, эколого-ценотическая структура, инвазии, трансформация сообществ

Короткий адрес: https://sciup.org/148314160

IDR: 148314160 | УДК: 631.963.2

Текст научной статьи Влияние Acer negundo L. на зарастание залежных земель пригородных территорий

Клен американский ( Acer negundo L.) – один из наиболее активных инвазивных видов, который внедряется в естественные и нарушенные экосистемы Сибири, преобразует их структуру и функционирование [1]. Инвазиям A. negundo , в большей степени, подвержены заброшенные приусадебные участки и бывшие садовые товарищества, мозаичный ландшафт которых особенно способствует его распространению . Такие земли часто располагаются на пойменных территориях, неудобьях, вблизи лесополос, где посадки A. negundo часто практиковались в полезащитных, противоэрозионных и декоративных целях [2]. После прекращения хозяйствования A. negundo , обладающий колос-

сальной семенной продуктивностью, осваивает территорию быстрее, чем местные древесные и многие травянистые виды [3], и уже на начальной стадии сукцессии становится абсолютным доминантом [4].

Помимо повышенной репродуктивной способности, A. negundo обладает целым набором качеств, способствующих его расселению: высокой биологической продуктивностью при полной акклиматизации к суровым условиям вторичного ареала, резистентностью к местным вредителям и возбудителям заболеваний, выделением в среду ингибиторов роста растений – что в совокупности обеспечивает безусловную конкурентоспособность A. negundo [5, 6]. Становясь эдификатором сообществ, A. negundo формирует упрощенный тип экосистем, которая варьирует в зависимости от ценотических показателей плотности его популяции.

Цель настоящей работы – оценить влияние A. negundo на формирование структуры сообществ при зарастании бывших садовых массивов в пойменных местообитаниях.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования выбраны естественные насаждения A. negundo , произрастающие на территории брошенных 25–30 лет назад садовых участков (местонахождение – 55°21’55’’ СШ, 85°09’45’’ ВД). Структура насаждений мозаичная, площадь общего массива около 70 га, из них участки с доминированием A. negundo занимают до 15 %, остальная площадь занята куртинами Populus nigra L., Salix viminalis L., Betula pendula Roch., Padus avium L. и залежными луговинами, в том или ином сочетании.

Массив имеет незначительный (до 1–2°) северный макроуклон. Режим увлажнения территории мезо- и гидроморфный. Почвы общего массива – луговые, аллювиально-луговые, аллювиально-болотные, исследуемые насаждения располагаются на луговых почвах.

Насаждения A. negundo III класса возраста – 20–25 лет, средняя высота в древостоях составляет 12–14 метров, одиночных деревьев – 8–10 м, средний диаметр в древостоях – 12–16 см, одиночных деревьев – 22–40 см. Побор пробных площадей A. negundo проводился из расчета сомкнутости крон. Были выбраны 3 градации насаждений, наиболее полно характеризующие структуру популяции A. negundo – несомкнутые (30 %), среднесомкнутые (60 %) и высокосомкнутые (90 %). В несомкнутых насаждениях выделены подкроновые, прикро-новые и внешние зоны фитогенных полей (ФП), в среднесомкнутых и высокосомкнутых – только подкроновые и прикроновые.

С учетом мозаичности ФП определено 7 пробных площадей, в которых проводились исследования: В30 – несомкнутые, внешняя зона; П30 – несомкнутые, прикроновая зона; ПК30 – несомкнутые, подкроновая зона; П60 – среднесомкнутые, подкроновая зона; ПК60 – среднесомкнутые, прикроновая зона; П90 – высокосомкнутые, подкроновая зона; ПК90 – высокосомкнутые, прикроновая зона.

Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [7], с учетом границ ФП [8]. Обработка данных проводилась с помощью ПО ИБИС [9], определялась эколого-ценотиче-ская принадлежность видов [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Всего обнаружено 49 видов высших сосудистых растений, относящихся к 21 семейству и 47 родам. В общем массиве четко прослеживается ранжирование ведущих семейств – Asteraceae , Poaceae , Fabaceae , Rosaceae – в соответствии с их зональным соотношением. Такая тенденция сохраняется по всем пробным площадям.

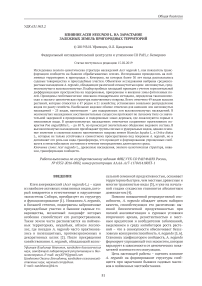

По числу видов выделяется В30 – 25 – в 1,6– 3,1 раза больше, чем на остальных ПП (рис. 1).

Следует отметить, что во внешних зонах ПФ влияние вида-эдификатора минимально, как по параметрам преломления факторов среды (отенение, перераспределение осадков и т.п.), так и по растительному опаду [11], что, следовательно, является основным условием увеличения видового обилия. На пяти из семи ПП число видов составляет 13–16, что, в свою очередь, свидетельствует о существенном влиянии A. negundo на живой напочвенный покров даже при малой сомкнутости крон. Минимальное число видов (8) отмечено в П90, где трансформация среды популяцией A. negundo максимально, однако в подкроновых зонах ПК90 происходит их возрастание до 13, что свидетельствует о наличии ряда видов, имеющих выраженную приспособительную реакцию при совместном произрастании с A. negundo .

Спектр видов травянистого покрова насаждений A. negundo представлен лесным, луговым, рудеральным, лугово-степным и прибрежноводным компонентом (рис. 1). Лугово-степные и прибрежно-водные виды представлены единичными видами и экземплярами, их присутствие в травостое вызвано фактором случайности, поэтому данные по ним не обсуждаются.

В несомкнутых насаждениях во всех зонах ФП значительна доля рудеральных видов – 40– 60 % от общего числа. В подкроновых и прикро-новых зонах рудералы составляют абсолютное большинство, во внешних зонах значительно возрастает число луговых видов, которые выходят на первое место – 48 % и формируют наибольшее видовое обилие на В30. Число лесных видов в несомкнутых насаждениях минимально, 2 и 3 – в подкроновых и внешних зонах соответственно; в прикроновых зонах лесных видов не отмечено.

В среднесомкнутых насаждениях значение рудералов сохраняется на прежнем уровне – 50 %, однако возрастает доля лесных видов – до 25,0–28,5 %, при существенном снижении доли луговых – 12,5–21,3 %.

В высокосомкнутых насаждениях отмечены существенные различия в зависимости от зонирования ФП. В подкроновых пространствах преобладают рудералы – 50 %, остальные доли в равной степени принадлежат лесным и луговым видам, однако в виду крайне низкого видового обилия данной зоны, распределение видов следует интерпретировать как спорадическое. В прикроновых зонах ФП значительно возрастает доля лесных видов, участие которых здесь достигает максимума – 53,8 %, а доля рудеральных и луговых видов, при сохранении числового выражения, в долевом снижается до 30,7 % и 15,3 % соответственно.

В большей степени, чем растительное окружение, от влияния вида-эдификатора зависят

-----1 7 . 2.4 ПК90

5П90

ПК60

=П60

взо ~ пкзо пзо

О 5 10 15 2025

81 И2 ЕЗЗ П4 И5

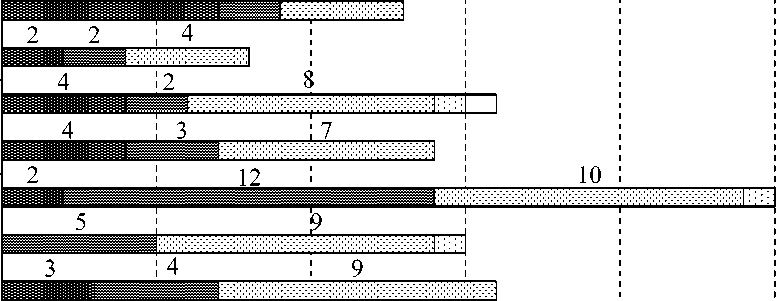

Рис. 1. Видовое обилие (шт.) эколого-ценотических групп растений в насаждениях A. negundo: I – несомкнутые, II – среднесомкнутые, III – высокосомкнутые; 1 – лесные виды, 2 – луговые, 3 – рудеральные, 4 – лугово-степные, 5 –прибрежно-водные проективные покрытия эколого-ценотических групп растений (рис. 2).

В несомкнутых насаждениях отмечается прямая зависимость общего проективного покрытия (ОПП) от зоны ФП. Во внешних зонах (В30), наиболее удаленной от деревьев A. negundo , ОПП достигает максимума – 93,4 %. Основная доля в его сложении принадлежит луговым видам – 72,6 %, которые формируют двухъярусную структуру травостоя: верхний ярус составляют Achillea millefolium L. – 30 %, и Dactylis glomerata L. – 20 % и Agrostis gigantea Roth. – 1 %, нижнего – Phleum pratense L. – 10 % и Poa angustifolia L. – 10 %. Преобладание этих видов характерно для

III стадии растительной сукцессии на залежных землях. Остальные луговые виды занимают менее, чем по 1 %. Второе место по проективному покрытию занимают рудеральные виды – 19,6 %, среди них выделяются Armoracia rusticana G. Gaertn., B.Mey. & Scherb – 10 %, сохраняющийся длительное время и распространяющийся после забрасывания садовых участков, Cirsium setosum (Willd.) Bes. – 5 %, Urtica dioica L. – 1 %, и инвазивный вид Solidago canadensis L. – 1 %, остальные виды представлены единично. Среди лесных видов основную долю занимает Aegopodium podagraria L. – 1 %, часто распространяющийся как сорняк.

----------- 13,4; 0,2 ; ; ; пкоо ми^^

: ; 40,1 ; G

П90 И»Ш^^

65,2.

о;2 15,2;

---------0,4 : :52 :

[К60 I;

13 10,3 7,5!

П60 ■■■i:

15,5

взо

пкзо

ПЗО

1.1 I о ' : 27

2,2 ;20,2

72,6

64,3

: 19.6 :

1——г ; 23,6 ;

О 10 20 30

s 1

■ 2

ИЗ

□ 4

70 80 90 100

□ 5

Рис. 2. Проективные покрытия (%) эколого-ценотических групп растений в насаждениях A. negundo : I – редины, II – среднесомкнутые, III – высокосомкнутые;

1 – лесные виды, 2 – луговые, 3 – рудеральные, 4 – лугово-степные, 5 –прибрежно-водные

В прикроновых зонах (ПК30) травостой сохраняет высокое ОПП 92,3 %, однако в его структуре группа рудералов становится преобладающей – 64,3 % – в основном за счет высокой доли Elytrigia repens (L.) Desv. ex. Nevski – 50 %, который выпадает во внешних зонах в процессе доминирования позднесукцессионных злаков, но локализуется в прикроновых зонах A. negundo , где условия произрастания для последних, вероятно, менее благоприятные. В прикроновых зонах возрастает доля S. canadensis L. – до 5 %, где он также не встречает конкуренции со стороны луговой растительности. Из других руде-ралов присутствует Valeriana offi cinalis L. – 5 %, кустарниковая форма Prunus fruticosa Pall. – 2 % – как следы былой хозяйственной деятельности. Луговые виды представлены злаками D. glomerata – 10 %, Phleum pratense L. – 5 % и P. angustifolia L. – 5 %, доли которых по сравнению с внешними зонами снижаются в 2 раза, и Vicia amoena Fisch. – 5 %, для которой повышенное увлажнение и снижение конкуренции со стороны злаков в прикроновых зонах оказываются более благоприятными.

В подкроновых зонах (П30) ОПП снижается в 2 раза и составляет 46 %, из них почти равными долями представлены рудеральные и луговые виды. Среди рудералов основная доля принадлежит U. dioica – 20 %, второе место занимает S. canadensis – 2 %. Остальные виды, характерные для начальных стадий залежных сукцессий, представлены единичными экземплярами. Луговой компонент также представлен двумя видами злаков, которые сохраняют свое присутствие: D. glomerata – 10 % и P. angustifolia – 10 %. Из лесных видов появляется Humulus lupulus L. – 2 %, остальные представлены единично, среди них – экземпляры Angelica sylvestris L., формирующие максимальный габитус.

В среднесомкнутых насаждениях различия по ОПП между зонами ФП существенны: в при-кроновых зонах – 69 %, в подкроновых – 20,8 %. В прикроновых зонах (ПК60) луговые виды занимают 52 % проективного покрытия, его почти полностью формирует P. angustifolia – 50 % с вкраплениями V. amoena и A. gigantea . Рудеральные виды занимают только 15,5 %, основное проективное покрытие из них формируют Artemisia vulgaris L. – 5 %, Sonchus arvensis L. – 5 % и S. canadensis – 5 %. Лесные виды представлены единичными экземплярами H. Lupulus , Dryopteris fi lix-mas (L.) Schott., Lamium album (L.), Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.

В подкроновых зонах при низком ОПП существенно преобладает доля лесных видов – 13,2 %, из которых 10 % занимает H. lupulus . Луговые виды попадаются спорадически, а среди рудера-лов выделяется собственный подрост A. negundo

– 5 %, где, вероятно, наиболее благоприятные условия для его самовозобновления, и Glechoma hederacea L. – 2 %. Возможно, свободную нишу подкроновых зон, наряду с H. lupulus L., может занимать U. dioica – ее отсутствие в среднесомкнутых насаждениях можно объяснить недостаточным обсеменением и связанным с этой мозаичностью ее произрастания.

В высокосомкнутых насаждениях ОПП травостоя высокое: в прикроновых зонах – 78,8 %, в подкроновых – 55,5 %. Эту нишу занимают виды, способные произрастать при сильном отенении и, очевидно, при значительном аллелопатическом воздействии A. negundo . В прикроновых зонах преобладают рудералы U. dioica – 40 % и A. negundo 25 % – в виде обильного мелкого подроста. Среди лесных видов выделяется H. lupulus – 10 %. Остальные виды этих групп, а также все луговые виды, присутствуют в виде единичных экземпляров.

В подкроновых зонах ОПП составляют те же виды, но преобладающим становится H. lupulus – 40 %, влияние которого последовательно сохраняется и возрастает по мере увеличения сомкнутости крон A. negundo . H. lupulus формирует многочисленные побеги – лианы на стволах, поэтому, вероятно, не только устойчив к воздействию вида-эдификатора, но и положительно реагирует на его биохимические выделения. Сохраняется высокое обилие U. dioica – 10 %, которая становится доминантом напочвенного покрова сообществ A. negundo . Доля подроста A. negundo снижается до 5 %, остальные виды распределены случайным образом единичными экземплярами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарастание деградированных пойменных земель Acer negundo L. препятствует протеканию восстановительных сукцессий. Если на открытых участках несомкнутых 20-25-летних насаждений A. negundo сукцессии протекают по луговому типу, то в прикроновых и подкроновых пространствах по-прежнему преобладают раннесукцессионные виды, а также эти участки служат местами локализации и последующего распространения травянистых инвазий. В среднесомкнутых насаждениях происходит обеднение видового состава, с сохранением лугового вида Poa angustifolia L. в прикроновых пространствах. Высокосомкнутые насаждения имеют упрощенную структуру с резким доминированием в подчиненном ярусе Humulus lupulus L. и Urtica dioica L., которые дополняют трансформирующий эффект A. negundo L. и в совокупности способствуют формированию метастабильных лесорудеральных сообществ.

Список литературы Влияние Acer negundo L. на зарастание залежных земель пригородных территорий

- Черная книга флоры Сибири / А.Л. Эбель, А.Н. Куприянов, Т.О. Стрельникова, [и др.]. Новосибирск: Изд-во «Гео», 2016. 440 с.

- Гусев А.П., Шпилевская Н.С., Веселкин Д.В. Вторжение Acer negundo L. в сукцессию в природно-антропогенном ландшафте (на примере юго-востока Беларуси). II Дорофеевские чтения: Экологическая культура и охрана окружающей среды: Мат. междунар. науч.-практ. конф. 2016. С. 34-35.

- Инфантов А.А. Возрастная структура инвазионных ценопопуляций Acer negundo L. и Fraxinus pennsylvanica Marsh. в городе Балашове // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2014. № 7 (94). С. 124-129.

- Invasive Acer negundo outperforms native species in non-limiting resource environments due to its higher phenotypic plasticity / A.J. Porte, L.J. Lamarque, C.J. Lortie, R. Michalet & S. Delzon // BMC Ecology. 2011. 11:28.

- Лаврова О.П., Петров Д.А., Аржаева Е.В., Мирошкина Д.Ю. Аллелопатическое влияние деревьев на формирование травянистого покрова в их подкроновом пространстве. Инновации в ландшафтной архитектуре: Мат. VIII науч.-практ. конф. Н. Новгород, 2012. С. 60-64.