Влияние адгезионной добавки и природы наполнителя на межфазное взаимодействие и усталостные параметры асфальтовых вяжущих

Автор: Горбатова В.Н., Гордеева И.В., Дударева Т.В., Красоткина И.А.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 5 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. В работе исследовано влияние адгезионной добавки и природы наполнителя на усталостную долговечность и межфазное взаимодействие в асфальтовых вяжущих. Материалы и методы исследования. Для битума марки БНД 100/130 и асфальтовых вяжущих (АВ) на его основе, содержащих наполнители различной природы, на реометре динамического сдвига выполняли: а) частотную развертку в диапазоне частот от 0,1 до 100 рад/с при деформации (у) 0,05% при температурах от 30 до -10°С с шагом 10°С; б) циклические испытания (LAS test) при температурах от 16 до 1°С с шагом 3°С. Асфальтовые вяжущие готовили смешением битума (3 мин; 160°С и 600 об/мин) и наполнителя (объемная доля наполнителя 0,275). Для исследования влияния адгезионной добавки (АД) на свойства битума и асфальтовых вяжущих ее в количестве 0,7% вводили в битум до наполнителя. Расчет кривой накопления повреждений при циклических нагрузках проводили по двум моделям теории VECD (система моделирования повреждений вязкоупругой сплошной среды): рассеянной энергии деформации и энергии псевдодеформации. Результаты и обсуждение. Исследовано влияние природы и свойств наполнителя, адгезионной добавки, температуры и частоты испытаний на параметр мефжазного взаимодействия K-B-G* и толщину адсорбированного слоя d. Проанализировано накопление повреждений в образце при циклических нагрузках и поведение усталостных параметров в зависимости от температуры испытаний при двух вариантах определения параметра а.

Асфальтовое вяжущее, наполнитель, межфазное взаимодействие, толщина адсорбированного слоя, усталостные параметры

Короткий адрес: https://sciup.org/142243179

IDR: 142243179 | УДК: 665.775.4 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-5-415-430

Текст научной статьи Влияние адгезионной добавки и природы наполнителя на межфазное взаимодействие и усталостные параметры асфальтовых вяжущих

Горбатова В.Н., Гордеева И.В., Дударева Т.В., Красоткина И.А. Влияние адгезионной добавки и природы наполнителя на межфазное взаимодействие и усталостные параметры асфальтовых вяжущих // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 5. С. 415–430. – EDN: KQNYDX.

Межфазное взаимодействие между битумом и каменными материалами асфальтобетонной смеси (щебень разных фракций, песок и тонкодисперсный наполнитель) во многом определяет эксплуатационные характеристики и срок службы всего дорожного покрытия. При приготовлении ас- фальтобетонной смеси сразу же за процессом смачивания поверхности каменных материалов происходит избирательная адсорбция компонентов битума. Активность адсорбции определяется природой, дисперсностью и удельной поверхностью каменных материалов, химическим составом битума и широко применяемых для улучшения адгезии поверхностно-активных веществ, а состав адсобрированного

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ битума характеризуется повышенной, по сравнению с объемным битумом, концентрацией наиболее высокомолекулярных и полярных компонентов [1].

На протяжении многих десятилетий внимание исследователей направлено на разработку эффективных методов оценки адгезии битума с каменными материалами [2]. В последние годы активно исследуется взаимосвязь межфазного взаимодействия и реологических свойств асфальтовых вяжущих, состоящих из матричной фазы битума и тонкодисперсного наполнителя [3-6].

Используя модель эмульсии Palierne [7], которая была разработана для системы твердых частиц, диспергированных в вязкоупругой подложке, физико-химическое взаимодействие между битумом и наполнителем может быть описано параметром межфазного взаимодействия K–B–G*через комплексные модули составляющих компонентов:

K-B-G*

(Gc / Gm) 1

(l.S+Gc’/G^X^ ,

где φ – объемная доля наполнителя; G*c и G*m – значения комплексного модуля для асфальтового вяжущего и матрицы (битумного вяжущего) в зависимости от частоты.

Одним из основных видов разрушений дорожных покрытий является образование усталостных трещин при так называемых средних температурах эксплуатации. Содержание асфальтового вяжущего в асфальтобетонной смеси составляет всего около 10–15%, однако при циклических нагрузках именно этот компонент может разрушаться в первую очередь и оказывать непосредственное влияние на усталостную долговечность покрытия.

Для оценки усталостных свойств битумных и асфальтовых вяжущих широко используется тест линейной амплитудной развертки (LAS) [8–9], выполняемый на реометре динамического сдвига. На первом этапе проведения испытаний по результатам частотной развертки в области LVE диапазона определяются вязкоупругие характеристики образца. На втором этапе, когда образец подвергается серии циклов колебательной нагрузки при увеличивающейся амплитуде деформации, определяются накопленные повреждения, что позволяет определить усталостные характеристики, приближенные к реальным условиям деформации битумного или асфальтового вяжущего в процессе эксплуатации дорожных покрытий [10].

Анализ усталостных свойств производят в соответствии c теорией VECD (система моделирования повреждений вязкоупругой сплошной среды – viscoelastic continuum damage), основанной на теории потенциала Schapery [11], где интенсивность накопления повреждений (D) зависит от потенциальной энергии (W), которая связана с ростом повреждений и параметра α, который определяется способностью данного материала накапливать повреждения:

dD/dt =-(div/dof . (2)

Основным элементом этой теории является построение зависимости, связывающей интенсивность накопления повреждений с функцией, характеризующей целостность материала при циклическом нагружении. Интенсивность накопления повреждений при определенном уровне разрушения, определяемом выбранным критериям разрушения, входит в определение коэффициента А в законе усталости для определения параметра усталостной долговечности Nf :

, 13»

где Nf – число циклов до разрушения, В = 2α – характеризует неразрушенное состояние материала, определяют на основе экспериментальных данных LAS теста в первой его части при минимальной деформации. а γ max – максимальная деформация при данной конструкции дорожного покрытия, которая принимается обычно как 2.5, 5 или 15% [12].

Расчет интенсивности накопления повреждений проводят по различным моделям теории VECD, основанным на энергии, которая определяет накопление повреждений [13–16]. В последнем стандарте AAS-HTO T391-20 [12], принятом в США, используется модель, основанная на рассеянной энергии деформации, где в качестве функции, характеризующей целостность материала, применяют модуль потерь:

, (4)

а накопление повреждений от времени испытаний определяется по формуле (5):

o(t) = Z^J^Dr^C^sm^i -

, (5)

где ID – значение комплексного модуля G* при деформации 1 %; γ i, Gi , δ i и ti– текущие значения деформации, комплексного модуля, фазового угла и времени в испытании линейной амплитудной развертки (вторая часть LAS теста).

Вторая, широко используемая модель расчета основана на энергии псевдодеформации, а в качестве функции целостности материала при циклических нагрузках используется псевдожесткость [17–18]:

^- = -cY? , (6)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ где γR – псевдо деформация, С – целостность материала, определяемая как псевдожесткость по формуле (7):

где | G*|in и | G*i|(t) – начальное (определяемое во второй точке) и текущее значения комплексного модуля, полученные во второй части LAS теста.

Интенсивность накопления повреждений в этом случае:

, (8)

?^ = ?<. ■ К; 1лт , (9),

С =

тр

,

где γ p R – псевдодеформация при τ p , α – параметр, характеризующий ненарушенное состояние образца (первая часть LAS теста), γ p – деформация, определенная при τ p на кривой τ(γ) в каждом цикле нагрузки, а DMR определяется как:

DMR = -—^ , lG \lve

где | G*|LVE – значение комплексного модуля, определенное в испытании частотной развертки (первой части LAS теста).

Для определения параметра B используют угол наклона зависимости логарифма модуля релаксации от времени ( m) . Из-за трудностей, связанных с проведением релаксационного испытания, модуль

релаксации обычно получают с помощью методов преобразования или, упрощая, строят зависимости комплексного модуля или модуля упругости ( G′ ) от частоты. Отметим, что зависимость B от угла наклона m остается открытой. Для асфальтобетонных смесей обычно принимают В = 2α, где α = 1/ m , тогда как для вяжущих применяется и эта формула, и формула α = 1/(1+ m ) [12, 19].

В данной работе поставлена цель - исследовать влияние адгезионной добавки и природы минерального наполнителя на межфазное взаимодействие в асфальтовых вяжущих на основе дорожного битума БНД 100/130 и оценить влияние толщины адсорбированного слоя битума на параметры усталостной долговечности асфальтовых вяжущих.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалы

В работе были использованы:

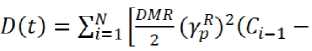

-

• Битум нефтяной дорожный марки БНД 100/130 по ГОСТ 33133 [20]: глубина проникания иглы (пе-нетрация) при 25°С – 115 × 0,1 мм; температура размягчения по кольцу и шару – 46°С; температура хрупкости по Фраасу – минус 23°С. Групповой химический состав битума, определенный по методу жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением [21], представлен на рис. 1.

-

• Наполнители:

– минеральный порошок карбонатных пород марки МП-1 по ГОСТ Р 52129-2003 [22] (Н1);

– порошок, полученный механическим дроблением некарбонатных пород (габбро) (Н2).

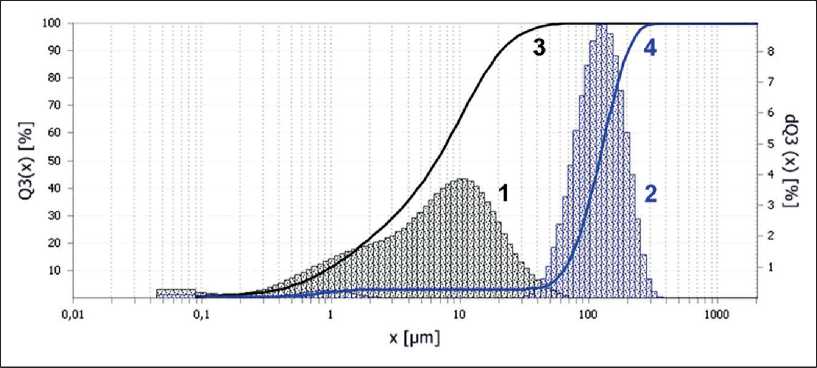

Распределение частиц наполнителей по размерам исследовали методом лазерной дифракции частиц в жидком потоке. Измерения выполняли на приборе ANALYSETTE 22 NanoTec plus с использованием

Рис. 1. Групповой химический состав битума: парафино-нафтеновые углеводороды (S), ароматические углеводороды (Ar), смолы (R), асфальтены (A)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ программного обеспечения FRITSCH MaS control. Полученные результаты представлены на рис. 2 и в табл. 1.

Удельную поверхность наполнителей определяли на приборе NOVA Series 1200e Quantachrome (USA) методом низкотемпературной адсорбции азота. Величину удельной поверхности и объем пор исследуемых образцов получали из анализа изотерм адсорбции-десорбции N2 при –196°С (77К), измеренных в области равновесных относительных давлений паров (Р/Р0) от 10–3 до 0,995. Образцы предварительно дегазировали при 180°С в течение 3 часов. Истинная плотность, удельная поверхность и значения параметров пористой структуры наполнителей, определенные по методу BET, представлены в табл. 1. Ошибка измерений не превышала 5–7%.

В соответствии с классификацией IUPAC [23] средний диаметр пор обоих наполнителей характерен для структуры с преобладанием мезопор. Полу- ченные результаты показали, что наполнитель Н2 отличается от наполнителя Н1 большим размером частиц, большей истинной плотностью и меньшими значениями удельной поверхности, объема и размера пор.

Адгезионная добавка

В качестве адгезионной добавки (АД) использовали поверхностно-активное вещество, применяемое в дорожном строительстве для улучшения сцепления нефтяного дорожного битума с каменными материалами как кислых, так и основных пород.

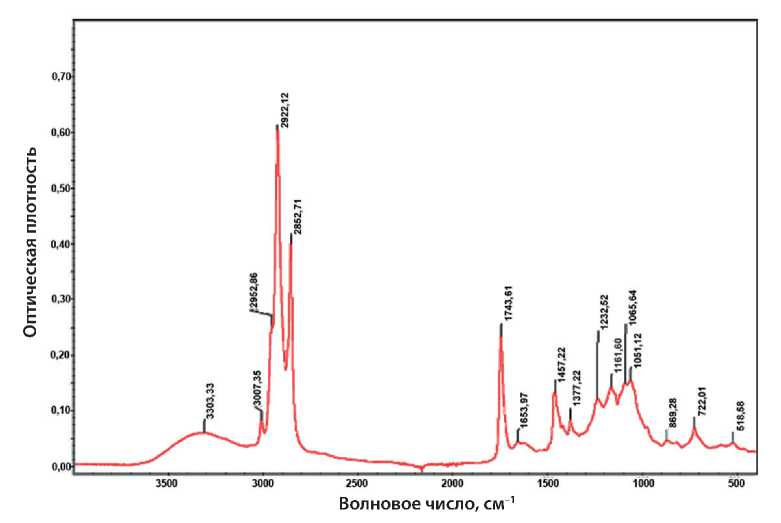

ИК спектр адгезионной добавки, полученный c использованием ИК-Фурье-спектрометра Thermo Scientific Nicolet iS50, приведен на рис. 3.

При изучении ИК-спектра адгезионной добавки отмечены хорошо выраженные пики 2952, 2922 и 2852 см–1, соответствующие –СН3, –СН2

Рис. 2. Дифференциальная (1, 2) и интегральная (3, 4) кривые распределения частиц наполнителей по размерам: Н1 (1, 3), Н2 (2,4)

Таблица 1

Основные параметры наполнителей

|

Параметр |

Наполнитель |

||

|

Н1 |

Н2 |

||

|

Распределение по размерам |

D50, мкм |

7 |

120 |

|

D75, мкм |

13 |

160 |

|

|

D90, мкм |

21 |

201 |

|

|

Истинная плотность, ρ, г/см3 |

2,71 |

3,05 |

|

|

Удельная поверхность, SBET, м2/г |

4,214 |

1,437 |

|

|

Общий объем пор при относительном давлении Р/Р0 = 0,99, Vt, см3/г |

0,0106 |

0,002742 |

|

|

Средний диаметр пор, Dпор, нм |

10,1 |

7,63 |

|

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 3. ИК-спектр адгезионной добавки

и –СН-группам. Наличие более слабых по интенсивности пиков 1457 и 1377 см–1 свидетельствует о значительном содержании в адгезионной добавке предельных и ароматических углеводородов (парафинов, масел и т.д.). Полоса поглощения в области 3005–3007 см–1 образована валентными C–H колебаниями, проявляющимися у ненасыщенных жирных кислот. Широкая полоса поглощения при 3300 см–1 относится к валентным колебаниям О–Н связей фенола. Четко выражена полоса поглощения 1743 см–1, характеризующая карбонильные группы сложных эфиров насыщенных кислот. Полосы поглощения в области 1600–1560 см–1 характерны для функциональных групп С=О аминокислот. Пик при волновом числе 1065см–1 относится к валентным колебаниям С–N связей.

Приготовление образцов для проведения реологических испытаний

Известно, что термоистория образцов, размер пластин, толщина зазора между пластинами реометра и т.д. могут влиять на результаты измерений реологических свойств [24]. Поэтому все образцы для реологических испытаний готовили и испытывали в одинаковых условиях.

Образец Б представлял собой битум БНД 100/130, подвергнутый нагреву до 160°С и перемешиванию при этой температуре в течение 3 минут при скорости вращения мешалки 600 об/мин.

Образец Б-АД готовили аналогичным образом, добавляя адгезионную добавку в количестве 0,7 мас.% в битум перед его разогревом.

Асфальтовые вяжущие АВ1 и АВ2 получали смешением при 160°С предварительно нагретого до этой температуры битума БНД 100/130 (Б) и наполнителя (Н1 и Н2, соответственно) в течение 3 минут при скорости вращения мешалки 600 об/мин. Массу наполнителей подбирали с учетом истинной плотности так, чтобы объемная доля (Φ) наполнителей в АВ была одинаковой и составляла 0,275.

При приготовлении образцов асфальтовых вяжущих АВ1-АД и АВ2-АД, содержащих адгезионную добавку и наполнитель Н1 и Н2, соответственно, АД предварительно вводили в битум перед его разогревом в количестве 0,7 мас.%.

Для исключения процедуры повторного разогрева образцы сразу же после приготовления разливали в силиконовые формы диаметром 8 мм, выдерживали сутки при комнатной температуре и затем использовали для реологических испытаний.

Методы испытаний

Реологические испытания выполняли на реометре динамического сдвига «MCR 702e» («Anton Paar») с параллельной геометрией пластин диаметром 8 мм. Измерительный зазор составлял 2 мм. Образцы извлекали из силиконовых форм и укладывали между пластинами реометра, нагретыми до 64°С. Обрезку образцов производили при этой же температуре. Расхождение измеряемых параметров от среднего значения не превышало 3–7%.

Для оценки межфазного взаимодействия выполняли частотную развертку в диапазоне частот от 0,1 до 100 рад/с при деформации (γ) 0,05% при темпе-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ратурах от 30 до –10°С с шагом 10°С. Деформация 0,05% была выбрана, т.к. она находится в LVE диапазоне для всех образцов при –10°С (минимальное значение наблюдалось для AB и составляло 0,15%). Использовали один образец, который термостатировали после достижения заданной температуры испытаний в течение 10 минут.

Параметр К–В–G* , характеризующий физикохимическое взаимодействие между минеральным порошком и битумом, через комплексный модуль определяли по формуле (1). При определении отношения комплексных модулей асфальтового вяжущего к матрице ( G*c /G*m ) для АВ1 и АВ2 в качестве матрицы использовали данные для битума, а для АВ1-АД и АВ2-АД – для битума с адгезионной добавкой (Б-АД).

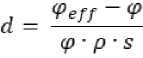

Толщину адсорбированного слоя ( d ) определяли по формуле (12):

где φ эфф = φ•( K–B–G* ) – эффективная объемная доля наполнителя, т.е. наполнитель вместе со слоем адсорбированного битума, φ – объемная доля наполнителя; ρ – плотность наполнителя, s – удельная поверхность наполнителя.

Усталостные испытания по методу линейной амплитудной развертки (LAS в соответствии с [12]) выполняли в диапазоне температур от 16 до 1°С с шагом 3°С. Верхнюю температуру диапазона испытаний выбирали так, чтобы начальное значение модуля потерь (G*sinδ) битума или битума с адгезионной добавкой превышало 5–6 МПа. Для каждой темпе- ратуры использовали новый образец. Первая часть испытаний выполнялась в режиме частотной развертки (ω = 0,2–30 Гц при деформации 0,1%). Далее, используя тот же образец, вторая часть испытаний выполнялась в режиме ступенчатой линейной амплитудной развертки при частоте 10 Гц в диапазоне деформаций 0.1%; 1% и далее с шагом 1% до 30% (по 100 циклов при каждом значении деформации, всего 3100 циклов).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Межфазное взаимодействие и толщина адсорбированного слоя в асфальтовых вяжущих

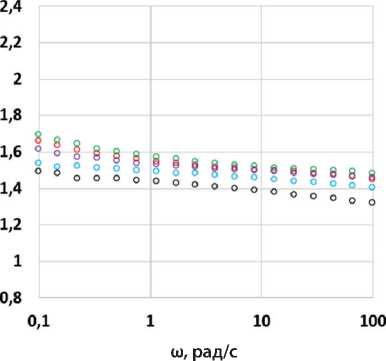

На первом этапе работы методом частотной развертки было исследовано межфазное взаимодействие по параметру К–B–G * в асфальтовых вяжущих без адгезионной добавки (АВ1 и АВ2) и в ее присутствии (АВ1-АД, АВ2-АД). Особенностью испытаний было то, что один образец использовался для последовательных измерений при пяти температурах, начиная от 30°С и до –10°С с шагом 10°С и с термостатированием образца при каждой температуре.

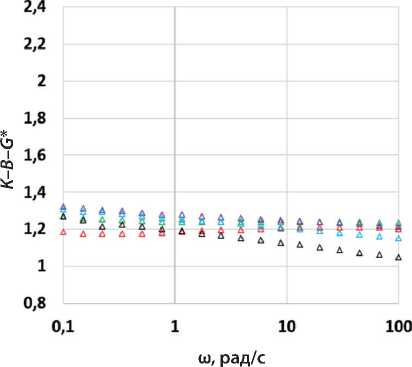

Как можно видеть на рис. 4, при одинаковой объемной доле наполнителя (0,275) большее значение параметра K–B–G* как без адгезионной добавки, так и в ее присутствии наблюдалось для образца АВ1, т.е. при использовании в качестве наполнителя минерального порошка карбонатных пород Н1.

Параметр K–B–G* асфальтового вяжущего АВ2 на основе наполнителя порошка некарбонатных пород (габбро) Н2 оказался более чувствителен к веде-

Рис. 4. Графики зависимости параметра межфазного взаимодействия K–B–G* от частоты испытаний (ω) для образцов: АВ1 (а), АВ2 (б), АВ1-АД (в), АВ2-АД (г) при температурах 30 (красный), 20 (зеленый), 10 (лиловый), 0 (голубой) и –10°С (черный)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 4. Окончание нию адгезионной добавки. При этом чувствительность к воздействию температуры и частоты для образца АВ2-АД была меньше, чем для образца АВ1-АД.

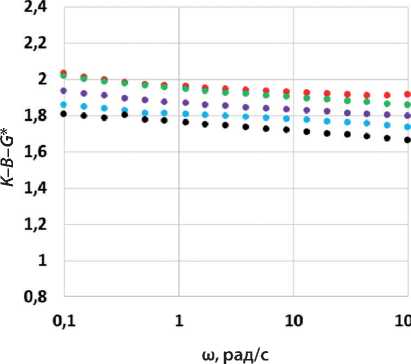

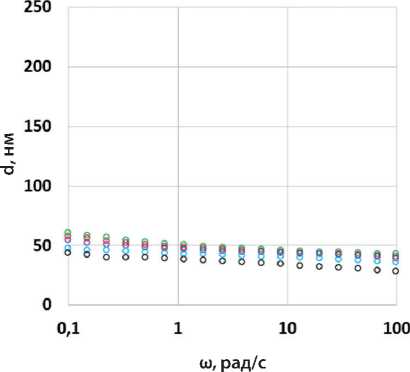

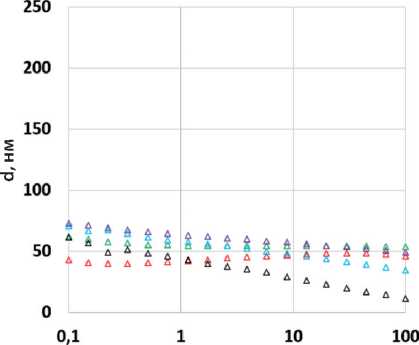

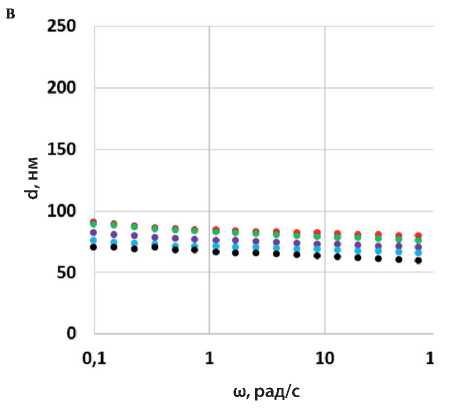

На рис. 5 для всех асфальтовых вяжущих представлены графики зависимости толщины адсорбированного слоя ( d ) от температуры и частоты испытаний. Толщина слоя в образцах, не содержащих адгезионную добавку, составляет от 60 до 30 нм для АВ1 и от 75 до 10 нм для АВ2 (см. рис. 5а и 5б).

Введение в асфальтовые вяжущие адгезионной добавки (АД) в обоих случаях увеличивает d (см. рис. 5 в и 5 г). Этот эффект проявлен в меньшей степени для образца АВ1-АД, в состав которого входит наполнитель Н1. При этом можно отметить тенденцию к увеличению зависимости толщины адсорбированного слоя от температуры по сравнению с образцом АВ1 без адгезионной добавки. Для АВ2-АД на основе Н2 можно отметить увеличение по сравнению с АВ2 толщины межфазного слоя более чем в 2 раза (до 190–150 нм).

Усталостные испытания

Область температур испытаний, где механизм разрушения определяется усталостными свойствами материла без влияния текучести и потери адге-

ω, рад/с

Рис. 5. Графики зависимости толщины адсорбированного слоя d от частоты испытаний (ω) для образцов: АВ1 (а), АВ2 (б), АВ1-АД (в), АВ2-АД (г) при температурах 30 (красный), 20 (зеленый), 10 (лиловый), 0 (голубой) и –10°С (черный)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 5. Окончание зии, рекомендовано выбирать таким образом, чтобы комплексный модуль сдвига находился в диапазоне от 12 до 60 МПа [25]. В табл. 2 приведены зависимости параметров G* (ID) и G*sinδ (С0) от температуры испытаний. В соответствии с общепринятым подходом, ID определяли как начальное значение комплексного модуля G* при деформации 1 %; а С0 как среднее значение G*sinδ при деформации 0,1%.

Как можно видеть из табл. 2, для образца битума (Б) С0 при температуре 16°С составляет 6,6 МПа, что довольно близко к значениям, характеризующим не усталостное поведение, а пластическое течение в процессе испытаний. Из приведенных данных также можно видеть, что введение наполнителей в битум привело к увеличению ID и эквижесткие (или близкие к ним) образцы наблюдаются при испытаниях на 6 градусов выше. Введение адгезионной добавки в битум и АВ снизило значение ID образцов, и эквижесткие образцы наблюдаются во всех случаях при испытаниях на 3 градуса ниже.

Так, например, значения параметра ID, близкие к 22 и 32 МПа, соответствуют температурам испыта-

Таблица 2

Зависимости параметров ID и С0 от температуры испытаний

|

Параметр |

Образец |

||||||

|

Б |

Б-АД |

АВ1 |

АВ1-АД |

АВ2 |

АВ2-АД |

||

|

ID , МПа |

|||||||

|

Температура, °С |

16 |

10,2 |

22,1 |

21,4 |

|||

|

13 |

14,5 |

33,8 |

24,8 |

35,8 |

19,6 |

||

|

10 |

22,1 |

12,3 |

53 |

29,4 |

48 |

31 |

|

|

7 |

31,7 |

20,2 |

61,8 |

50,6 |

59,5 |

43,5 |

|

|

4 |

42,1 |

31,6 |

76,2 |

63,8 |

|||

|

С0, МПа |

|||||||

|

Температура, °С |

16 |

6,6 |

15,9 |

15,7 |

|||

|

13 |

9,0 |

22,9 |

16,3 |

24,7 |

13,5 |

||

|

10 |

12,6 |

7,4 |

32,5 |

17,9 |

29,1 |

20,0 |

|

|

7 |

16,8 |

11,0 |

35,5 |

30,9 |

36,6 |

26,0 |

|

|

4 |

21,4 |

16,5 |

40,7 |

36,7 |

|||

Примечание: тонировка ячеек выполнена для двух групп эквижестких (или близких к ним) образцов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

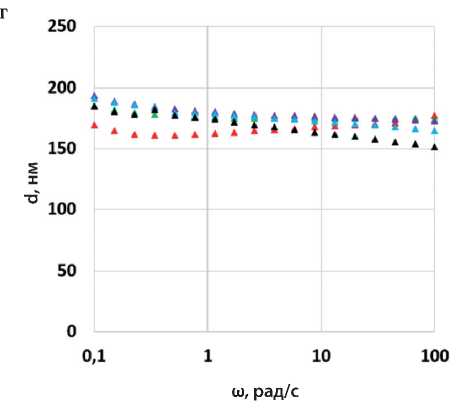

Рис. 6. Зависимость напряжения сдвига (τ) от деформации (γ) для образцов: а) битум (1, 2) и Б-АД (3,4) при температурах 10 (1, 3) и 7°С (2, 4); б) для АВ1 (1) и АВ2 (2) при 13°С и АВ1-АД (3) и АВ2-АД (4) при 10°С

ний 10 и 7°С для битума, 7 и 4°С для Б-АД, 16 и 13°С для АВ1 и АВ2, 13 и 10°С для АВ1-АД и АВ2-АД. Вместе с тем, как можно видеть на рис. 6, где приведены графики зависимости напряжения сдвига (τ) от деформации (γ), в процессе усталостных испытаний поведение эквижестких образцов с адгезионной добавкой и без нее существенно различается.

Так, на рис. 6а эквижестким образцам соответствуют кривые 1 (битум, при 10°С) и 4 (битум с адгезионной добавкой при 7°С). Снижение температуры испытаний для образцов Б и Б-АД приводит к увеличению максимального напряжения сдвига и уменьшению соответствующей ему деформации. При этом введение в битум адгезионной добавки снижает максимальное напряжение сдвига, что должно положительно сказываться на усталостной долговечности, но изменяет поведение постпикового участка кривой, что, по-видимому, может отражать более быстрое разрушение образца в процессе испытаний. Аналогичную тенденцию более резкого снижения τ после прохождения максимума можно проследить, сравнивая кривые τ(γ) эквижестких образцов АВ и АВ-АД (рис. 6б).

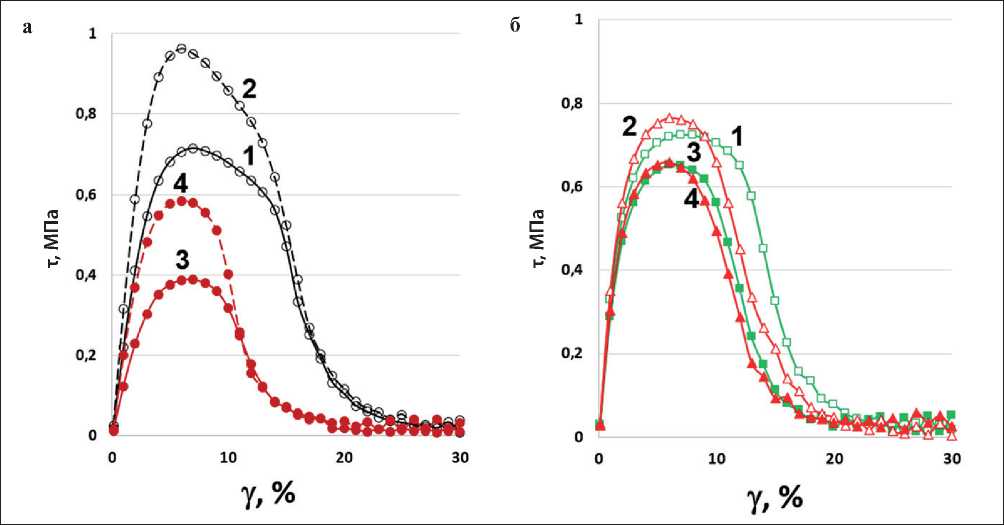

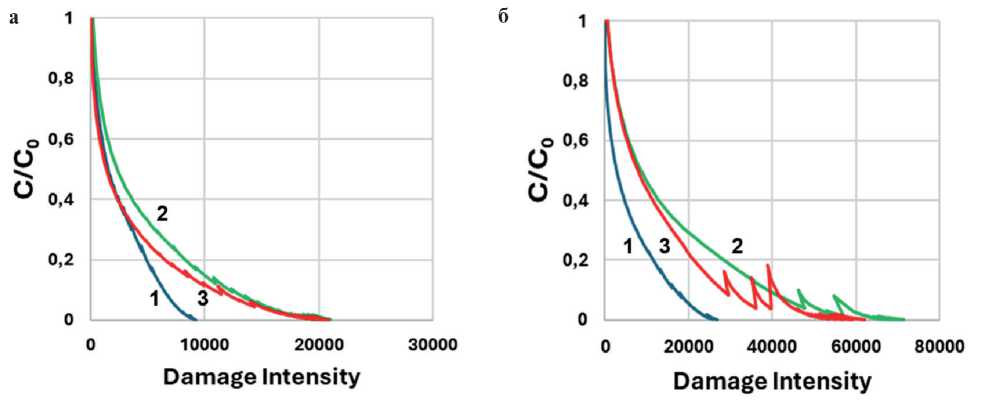

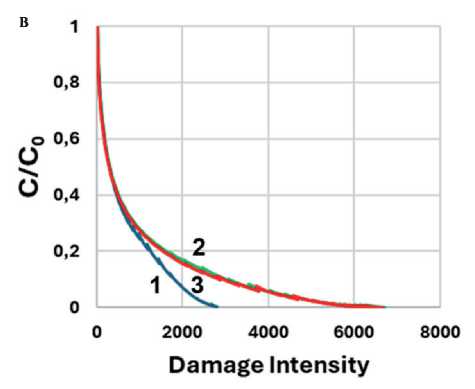

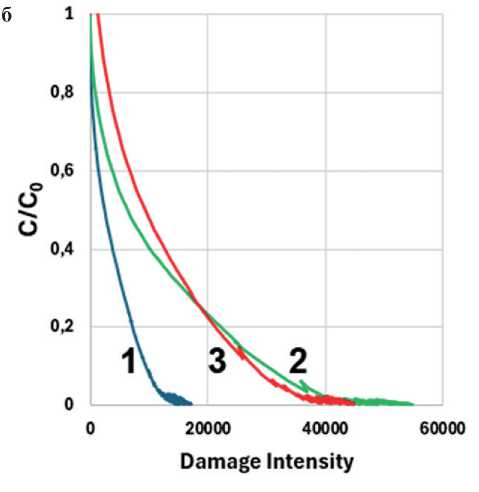

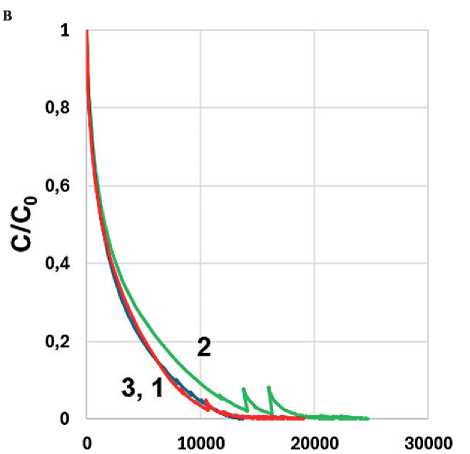

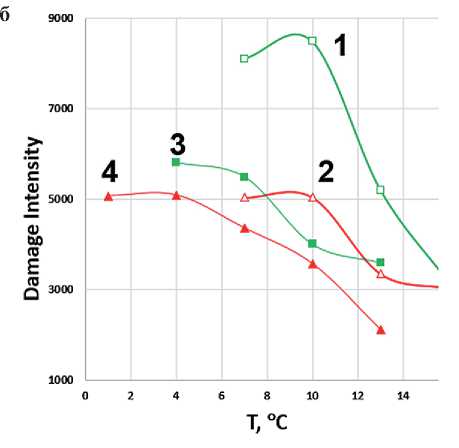

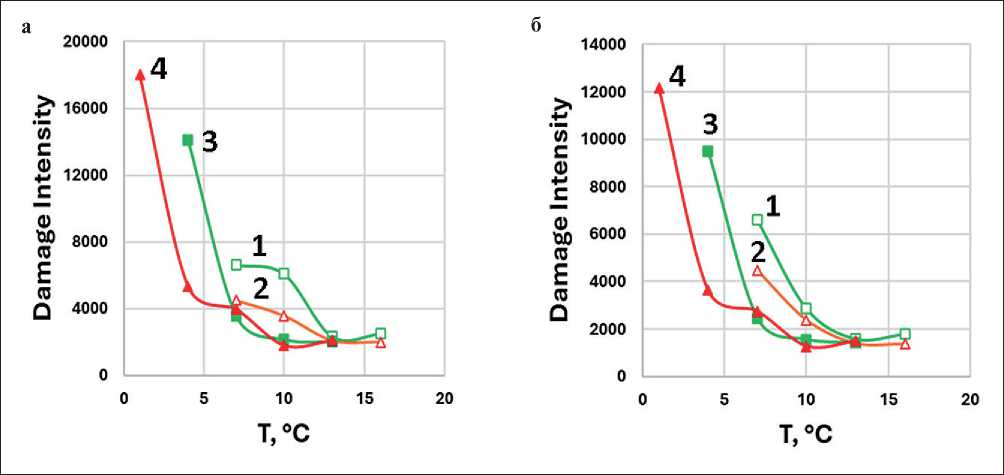

Для характеристики усталостной долговечности в теории VECD анализируется кривая зависимости накопления повреждений от деформации (Damage Curve), отражающая потерю структурной целостности материала при циклическом нагружении. На рис. 7 представлены Damage Curve, представляющие собой зависимость отношения параметра С (текущего мо- дуля потерь (G*•sinδ) в модели рассеянной энергии деформации (см. рис. 7а и 7б) и комплексного модуля (G*) в модели энергии псевдодеформации (см рис. 7в и 7г) к его начальному значению С0 от интенсивности накопления повреждения (Damage Intensity). Анализируя представленные данные, следует помнить, что значение С/C0 = 1 соответствует деформации γ = 0,1%, а минимальное значение С/C0 для каждой кривой фиксируется при γ = 30%. Появление зубцов, возможно, связано с особенностями расчета Damage Intensity по различным моделям и краевыми эффектами при больших деформациях сдвига.

Как можно видеть из рис. 7а и 7в, при температуре 16°С наименьшее накопление повреждений по обоим расчетным моделям проявляет битум, в то время как для образцов асфальтовых вяжущих при расчете по методу энергии псевдодеформации практически отсутствует разница между кривыми. При понижении температуры (см. рис. 7б, 7г и рис. 8), а также при введении адгезионной добавки (рис. 8) проявляется преимущество образца АВ2, что может быть связано с большей толщиной адсорбированного слоя.

Следует обратить внимание на то, что при температуре 7°С ухудшается устойчивость к разрушению образца битума без адгезионной добавки (рис. 8а, в), так что кривая битума оказывается близка к кривой АВ2. Учитывая высокое (15,6%) содержание па-рафино-нафтеновых углеводородов в битуме (см. рис. 1), можно предположить протекание в этом

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Damage Intensity

Рис. 7. Зависимость С/C 0 от Damage Intensity: (а) при температуре 16°С (а, в) и 10°С (б, г) для образцов: Б (1) АВ1 (2), АВ2 (3) по моделям рассеянной энергии деформации (а, б) и энергии псевдодеформации (в, г)

температурном диапазоне процессов структурирования, связанных с кристаллизацией (плавлением) н-алканов (парафинов) [25]. Структурирование битума приводит к появлению новых границ раздела, по которым также может происходить зарождение микротрещин. Добавление адгезионной добавки, по-видимому, сдвигает структурирование битума в область более низких температур, и при температуре 7°С (рис. 8б и 8г) битум с адгезионной добавкой опять имеет преимущество перед асфальтовыми вяжущими с той же АД.

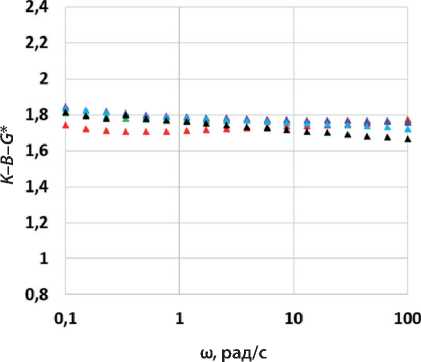

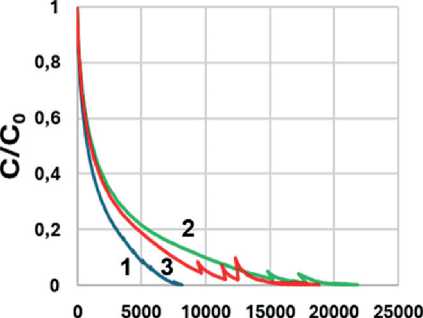

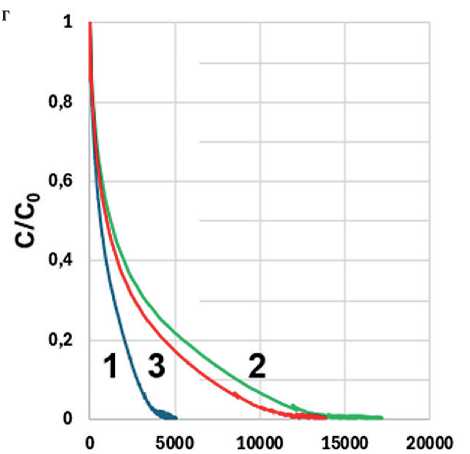

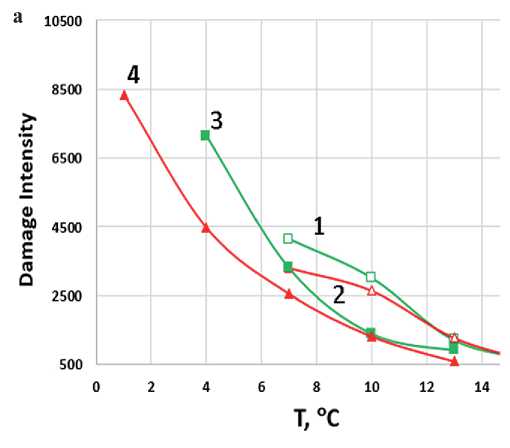

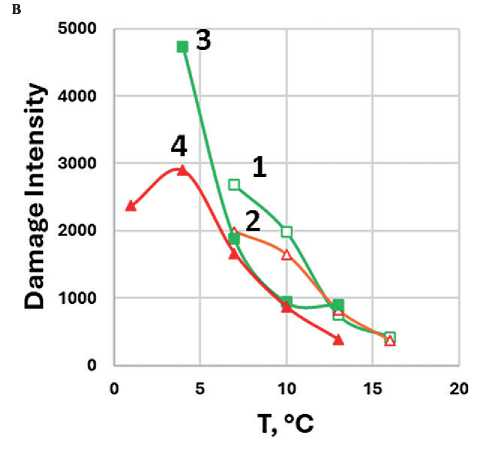

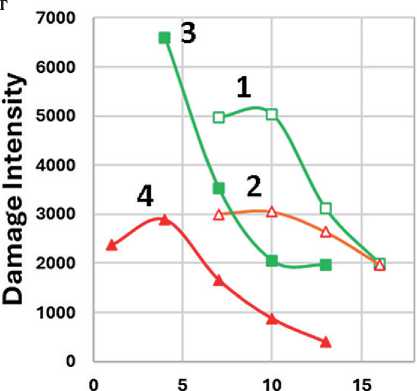

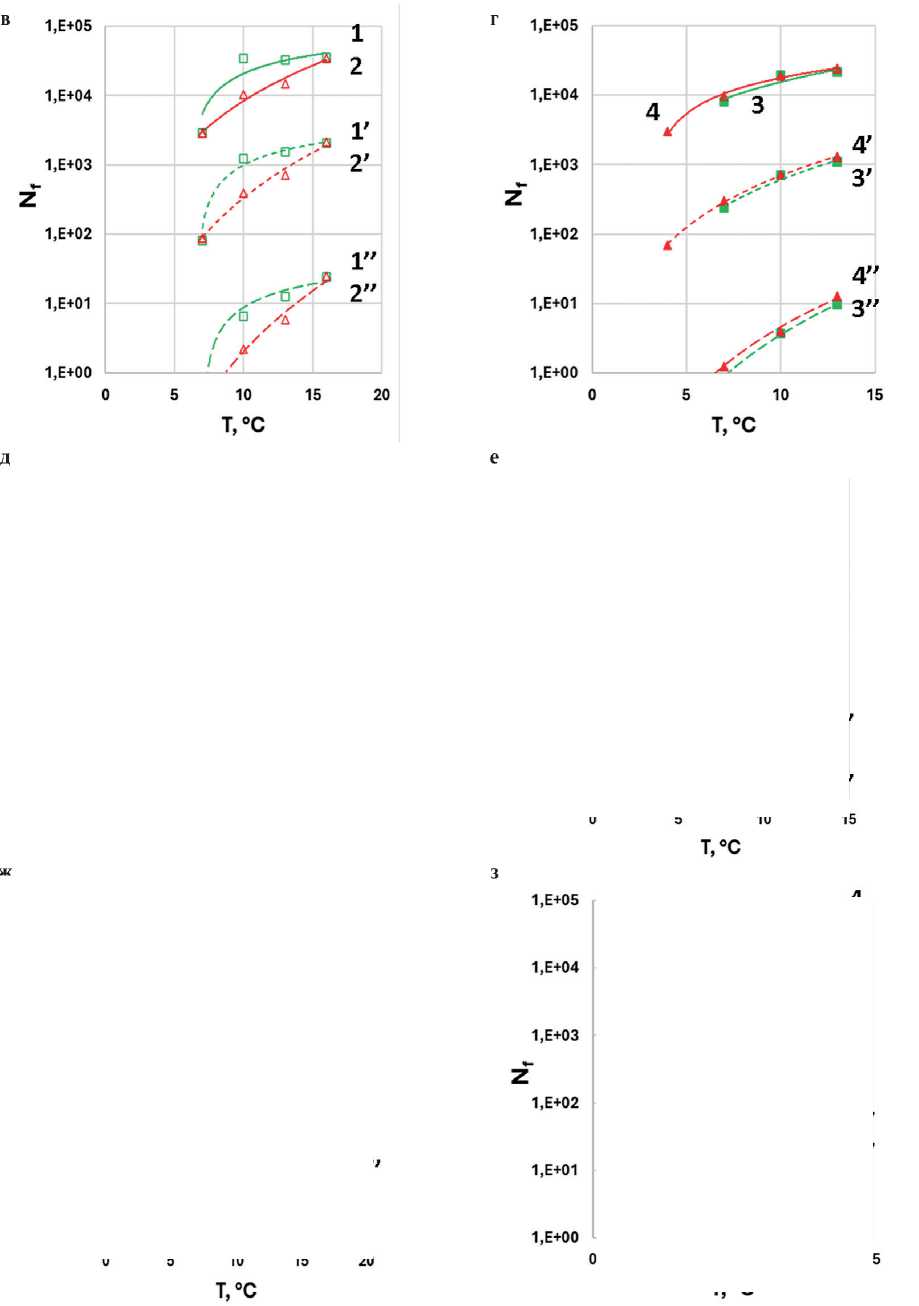

На рис. 9 представлены кривые зависимости интенсивности накопления повреждений от температуры. Расчет проводили по модели рассеянной энергии деформации и двух вариантов критерия отказа (разрушения, failure) – С/C0 = 0,65 [12] и С/C0 при τmax на кривой τ(γ) в тесте амплитудной развертки. Па- раметр α, входящий в расчет Damage Intensity, определяли двумя способами как α = 1+1/m и α =1/m.

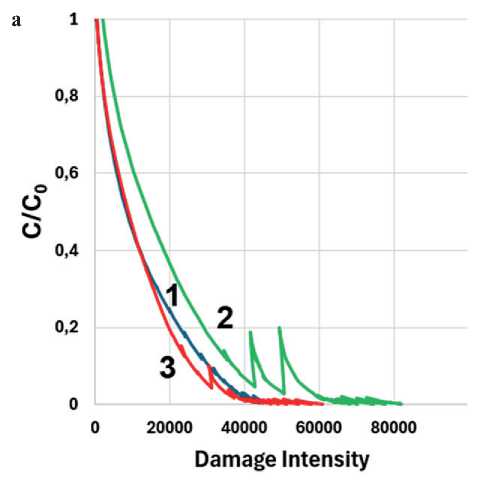

Аналогичные кривые, полученные по модели энергии псевдодеформации для критерия отказа С/C 0 при τmax на кривой τ(γ) и двух вариантах определения параметра α, представлены на рис. 10.

Для всех вариантов расчетов, критериев разрушения и вариантов определения параметра α можно отметить общие тенденции, заключающиеся в том, что при одной температуре ранжирование образцов в порядке убывания накопленных повреждений (Damage Intensity) выглядит следующим образом: АВ1, АВ2, АВ1-АД, АВ2-АД. Сопоставляя данные, приведенные на рис. 9–10 и рис. 5 и 7–8, можно проследить определенную корреляцию между толщиной адсорбированного слоя ( d ) и Damage Intensity: увеличение d приводит к снижению Damage Intensity.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Damage Intensity

Damage Intensity

Рис. 8. Зависимость С/C0 от Damage Intensity: (а) при температуре 7°С для образцов без АД (а, в) и с АД (б, г): Б (1) АВ1 (2), АВ2 (3) по моделям I (а, б) и II (в, г)

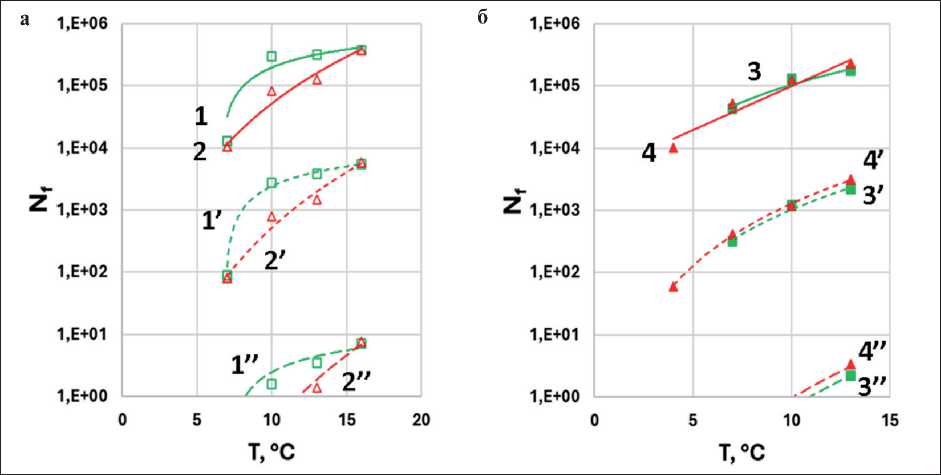

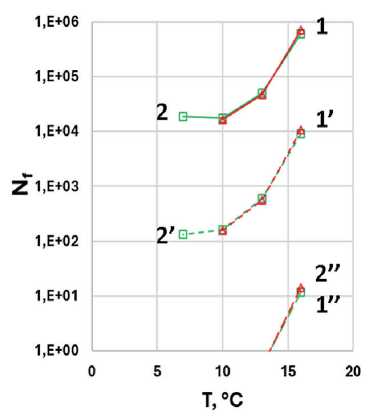

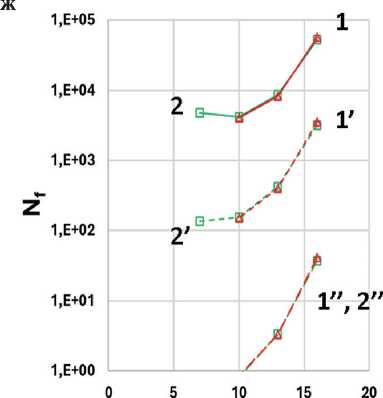

К сожалению, применение моделей расчета для параметра Nf не дало однозначного результата. На рис. 11 для образцов асфальтовых вяжущих представлена зависимость от температуры параметра числа циклов до разрушения (Nf) для деформаций 2,5, 5 и 15% при расчете по модели рассеянной энергии деформации при α = 1+1/m и α = 1/m и критерию разрушения (отказа, failure) при τmax на кривой τ(γ). Для всех образцов Nf уменьшается при понижении температуры. В отсутствии адгезионной добавки зна- чения Nf для образца АВ1 близки к битуму (кривая не приводится) и превышают значения Nf для образца АВ2. Добавление адгезионной добавки несколько снижает Nf битума (кривая не приводится) и АВ1, в то время как для АВ2 наблюдается увеличение усталостной долговечности независимо от того, по какой формуле производится расчет параметра α.

Графики зависимости Nf от температуры при расчете по модели энергии псевдодеформации для образцов без адгезионной добавки носят тот же ха-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 9. Зависимость накопления разрушений (Damage Intensity) от температуры при расчете по модели рассеянной энергии деформации при α = 1+1/ m (а, б) и α = 1/ m (в, г) и при критериях разрушения: С/C 0 = 0,65 (а, в), С/C 0 при τmax на кривой τ(γ) (б, г) для образцов АВ1 (1), АВ2 (2), АВ1-АД (3), АВ2-АД (4)

рактер, но различия между образцами АВ1 и АВ2 практически отсутствует, независимо от способа расчета параметра α. Образец АВ2-АД демонстрирует несколько большую усталостную долговечность по сравнению с АД1. А вот кривая Nf ( T ) образца битума с адгезионной добавкой возрастает при понижении температуры (кривая не приводится), что вызывает сомнение в применимости данного метода расчета для прогнозирования усталостной долговечности в таких образцах.

Таким образом, удалось проследить только некоторые тенденции влияния толщины адсорбированного слоя в асфальтовых вяжущих и асфальтовых вяжущих, содержащих адгезионную добавку, на накопление повреждений (Damage Intensity), но не на параметр усталостной долговечности Nf.

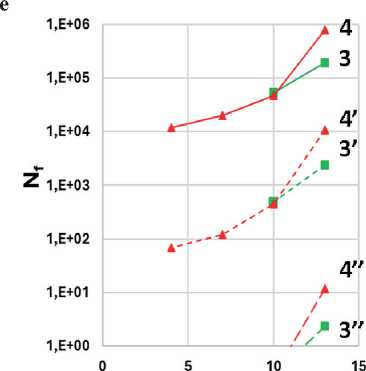

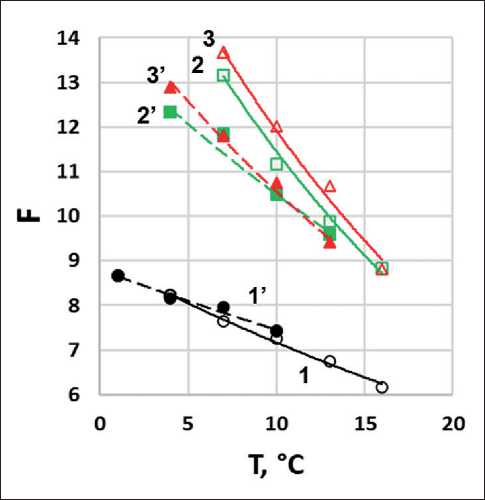

Интересную закономерность удалось проследить по параметру F , который фактически характеризует скорость нарастания энергии псевдодеформации. Ранее было показано, что более низкое значение параметра F связано с более высокой усталостной долговечностью образца [26]. Как можно видеть на рис. 12, введение наполнителя Н2 приводит к более сильному ухудшению усталостной долговечности битума по сравнению с Н1. Введение адгезионной добавки приводит к снижению величины F для ас-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 10. Зависимость накопления разрушений (Damage Intensity) от температуры при расчете по модели энергии псевдодеформации при α = 1+1/ m (а) и α = 1/ m (б) и критерии разрушения (отказа) С/C 0 при τmax на кривой τ(γ) для образцов АВ1 (1), АВ2 (2), АВ1-АД (3), АВ2-АД (4)

фальтовых вяжущих, т.е. увеличивает их усталостную долговечность, причем это увеличение больше проявлено для АВ с наполнителем Н2, у которого толщина адсорбированного слоя выше. Следует отметить, что для битума влияние адгезионной добавки на этот параметр практически отсутствует.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были использованы стандартный минеральный порошок карбонатных пород (Н1) и наполнитель некарбонатных (габбро) пород (Н2), отличавшийся от Н1 большим размером частиц, боль-

Рис. 11. Зависимость числа циклов до разрушения ( Nf ) при расчете по модели рассеянной энергии деформации при α = 1+1/ m (а, б) и α = 1/ m (в, г) и по модели энергии псевдодеформации при α = 1+1/ m (д, е) и α = 1/ m (ж, з) при критерии разрушения (отказа, failure) τ max на кривой τ(γ) для образцов АВ1 (1), АВ2 (2); АВ1-АД (3), АВ2-АД (4) при деформациях 2,5% (1–4), 5% (1’–4’) и 15% (1’’–4’’)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 11. Окончание

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

шей истинной плотностью и меньшими значениями удельной поверхности, объема и размера пор. При одинаковой объемной доле наполнителя (0.275) в асфальтовых вяжущих на основе битума БНД 100/130 большее значение параметра K–B–G* как без адгезионной добавки, так и в ее присутствии наблюдалось для образца асфальтового вяжущего (АВ) на основе наполнителя Н1. Введение адгезионной добавки в асфальтовое вяжущее на основе напол-

Рис. 12. Зависимость параметра F от температуры для образцов: битум (1), АВ1 (2), АВ2 (3); Б-АД (1’), АВ1-АД (2’), АВ2-АД (3’)

нителя Н2 привело к большему, по сравнению с АВ на основе Н1, росту параметра K–B–G* , снижению его чувствительности к воздействию температуры и частоты испытаний. Толщина адсорбированного слоя при применении адгезионной добавки (АД) существенно увеличивается в асфальтовом вяжущем с наполнителем H2.

Для оценки усталостной долговечности по результатам LAS теста были использованы различные модели VECD теории, критерии разрушения и варианты параметра неразрушенной структуры α. Для всех вариантов расчетов наблюдаются тенденции сохранения ранжирования образцов по устойчивости к накоплению повреждений (Damage Intensity) при одной температуре: AВ1 < AВ2 < AВ1-AД < AВ2-AД. Увеличение толщины межфазного слоя (d) приводит к снижению Damage Intensity. Однозначных данных по зависимости параметра усталостной долговечности – числа циклов до разрушения ( Nf ) от температуры – получить не удалось. Показано, что увеличение толщины адсорбционного (межфазного) слоя приводит к улучшению усталостной долговечности, определяемой по усталостному критерию F .

Работа будет продолжена с расширением круга исследуемых объектов: битумов, наполнителей и адгезионных добавок.

Список литературы Влияние адгезионной добавки и природы наполнителя на межфазное взаимодействие и усталостные параметры асфальтовых вяжущих

- Колбановская А.С., Михайлов В.В. Дорожные битумы. Москва: Транспорт, 1973. 261 с.

- Пыриг Я.И. A review of methods for evaluating the adhesion of bitumen to stone materials // Вісник ХНАДУ. 2019. 85:73-85. https://doi.org/10.30977/BUL.2219-5548.2019.85.0.73

- Cardone F., Frigio F., Ferrotti G., Canestrar F. Influence of mineral fillers on the rheological response of polymer-modified bitumens and mastics // Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition). 2015; 2(6):373–381. https://doi.org/10.1016/j.jtte.2015.06.003

- Chen M., Javilla B., Hong W., Pan C., Riara M., Mo L. Rheological and Interaction Analysis of Asphalt Binder, Mastic and Mortar // Materials. 2019; 12 (1):128. https://doi.org/10.3390/ma12010128

- Guo M., Tan Y. Interaction between asphalt and mineral fillers and its correlation to mastics’viscoelasticity // International Journal of Pavement Engineering. 2021; 22(1):1–10. https://doi.org/10.1080/10298436.2019.1575379

- Guo M., Bhasin A., Tan Y. Effect of mineral fillers adsorption on rheological and chemical properties of asphalt binder // Construction and Building Materials. 2017; 141:152–159. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.02.051

- Palierne J.F. Linear rheology of viscoelastic emulsions with interfacial-tension // Rheologica Acta. 1990; 29(3):204–214.

- Hintz C., Velasquez R., Johnson C., Bahia H. Modification and validation of linear amplitude sweep test for binder fatigue specification // Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board. 2011; 2207:99–106. https://doi.org/10.3141/2207-13

- Riccardi C., Falchetto A.C., Wistuba M.P. Comparison of fatigue test methods on asphalt mastic. In book: Functional Pavement Design. Proceedings of the 4th Chinese-European Workshop on Functional Pavement Design. 2016. ISBN 9781138029248.

- Christensen D.W., Tran N. Relationships Between the Fatigue Properties of Asphalt Binders and the Fatigue Performance of Asphalt Mixtures. NCHRP RESEARCH REPORT 982. 2022. Washington, DC. ISBN 978-0-309-09342-2. https://doi.org/10.17226/26302

- Schapery R. A. A theory of mechanical behavior of elastic media with growing damage and other changes in structure // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 1990; 38(2):215–253. https://doi.org/10.1016/0022-5096(90)90035-3

- AASHTO T391-20. Standard Method of Test for Estimating Fatigue Resistance of Asphalt Binders Using the Linear Amplitude Sweep. Washington, DC: AASHTO

- Cao W., Wang W. New comprehensive analysis framework for fatigue characterization of asphalt binder using the Linear Amplitude Sweep test // Construction and Building Materials. 2018; 171:1–12. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.03.125

- Zhang H., Shen K., Xu G., Tong J., Wang R., Cai D., Chen X. Fatigue resistance of aged asphalt binders: An investigation of different analytical methods in linear amplitude sweep test // Construction and Building Materials. 2020; 241:118099. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.118099

- Safaei F., Castorena C., Kim Y.R. Linking asphalt binder fatigue to asphalt mixture fatigue performance using viscoelastic continuum damage modeling // Mechanics of Time-Dependent Materials. 2016; 20:299-323. https://doi.org/10.1007/s11043-016-9304-1

- Chen H., Bahia H.U. Modelling effects of aging on asphalt binder fatigue using complex modulus and the LAS test // International Journal of Fatigue. 2021; 146:106150. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2021.106150

- Wang C., Castorena C., Zhang J., Kim Y.R. Unified failure criterion for asphalt binder under cyclic fatigue loading // Road Materials and Pavement Design. 2015; 16 (2):125–148. https://doi.org/10.1080/14680629.2015.1077010

- Underwood B.S. A continuum damage model for asphalt cement and asphalt mastic fatigue // International Journal of Fatigue. 2016; 82(3):387-401. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2015.08.020

- AASHTO TP101-14 Estimating Damage Tolerance of Asphalt Binders Using the Linear Amplitude Sweep.

- ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

- Методика измерений группового химического состава тяжелых нефтепродуктов методом жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением. Уфа: 2014. 18 с.

- ГОСТ Р 52129-2003 Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия

- International Union of Pure and Applied Chemistry Physical Chemistry Division Commission on Colloid and Surface Chemistry, Subcommittee on Characterization of Porous Solids: “Recommendations for the characterization of porous solids (Technical Report)” // Pure and Applied Chemistry. 1994; 66(8):1739–1758.

- Sheidaei M., Gudmarsson A. Sample preparation techniques on dynamic shear rheometer testing: round robin tests on bitumen // Road Materials and Pavement Design. 2024; 25(3):474-491. https://doi.org/10.1080/14680629.2023.2213775

- Frolov I.N., Firsin A.A., Yusupova T.N., Okhotnikova E.S., Ziganshin M.A. Dynamics of formation of asphalt microstructure according to modulated differential scanning calorimetry data // Petroleum Chemistry. 2017; 57(12):1002-1006. https://doi.org/10.1134/S0965544117120039

- Zhang J., Sabouri M., Guddati M., Kim Y. Development of a failure criterion for asphalt mixtures under fatigue loading // Road Materials and Pavement Design. 2013; 14(2):1-15. https://doi.org/10.1080/14680629.2013.812843