Влияние агрогенеза на эколого-биологические свойства дерново-бурых почв

Автор: Каменщикова В.И., Кувшинская Л.В., Усталова В.И., Черных Ю.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Почвоведение

Статья в выпуске: 9, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведены комплексные исследования изменения физико-химических свойств, состава микробных сообществ, их биохимической активности в дерново-бурых оподзоленных ненарушенных и агрогенно измененных почвах. В агроценозе происходит усиление минерализационных процессов, снижается запас органического вещества, формируются специфичные микробные сообщества с повышенным содержанием спорообразующих и олигонитрофильных микроорганизмов.

Короткий адрес: https://sciup.org/147204439

IDR: 147204439 | УДК: 632.122

Текст научной статьи Влияние агрогенеза на эколого-биологические свойства дерново-бурых почв

Основным фактором деградации почвенного покрова на территории Пермского края является агро-генный. Пахотные почвы приобретают новый комплекс свойств и режимов, и согласно новой классификации их относят к типу агроземов (Классификация…, 2004).

Среди дерново-подзолистых почв, которые преобладают в Пермском крае, встречаются дерново-бурые и коричнево-бурые почвы, занимающие около 0,74 % территории. Они относятся к категории редких почв Пермского края и по существующим современным положениям являются претендентами для включения в Красную книгу почв Пермского края (Бузмаков и др., 2006).

Сформировались эти почвы небольшими по площади островками на пермских красноцветных мергелистых глинах по пологим склонам.

При длительном сельскохозяйственном использовании почвы претерпевают существенные изменения физико-химического состояния (Добровольский, Никитин, 1990). Известно, что степень изменчивости почв при антропогенной нагрузке во многом зависит от их буферной способности, содержания и состава органического вещества, гранулометрического состава, а также от уровня антропогенного воздействия. При этом наиболее сильные изменения претерпевают биотические компоненты, которые деструктируют поллютанты, способствуя перераспределению их по почвенной толще (Андреюк, 1988; Артамонова, 2002; Клевенская, 1957, 1992; Федоров, 2004).

Объект и методы исследований

Объектами исследования послужили ненарушенные и вовлеченные в агроценоз дерново-бурые опод-золенные почвы на территории учебно-опытного хозяйства Пермской сельскохозяйственной академии в районе поселка Соболи Пермского района.

Разрез дерново-бурой ненарушенной почвы (далее разрез № 1) заложен в нижней части пологого склона в смешанном елово-березовом лесу со средней высотой древостоя 20–22 м. В разреженном травяном ярусе преобладают кислица обыкновенная, звездчатка, вейник наземный, сныть обыкновенная. Разрез № 2 заложен на поле кормового травопольного севооборота, где в 2007 г высевался овес.

Из верхних генетических горизонтов с соблюдением стерильности отбирали почвенные пробы для определения численности, состава и биохимической активности микроорганизмов. Параллельно из этих же горизонтов и по всему профилю были отобраны почвенные образцы с трех стенок разрезов в пятикратной повторности для определения физико-химических свойств.

Физико-химические показатели определяли в воздушно-сухих образцах по общепринятым методикам (Агрохимические…, 1975). Численность эколого-трофических групп микроорганизмов определяли методом предельных разведений с последующим высевом на элективные среды, о биохимической активности микроорганизмов судили по активности каталазы и продуцированию углекислого газа по методу Шаркова в исходной и инициированной глюкозой среде (Методы…, 1980; Метроды…, 2004). В поверхностном (0–10см) горизонте и почвообразующей породе определяли содержание тяжелых металлов атомно-адсорбци-

онным спектрофотометром.

Результаты и их обсуждение

Формирование описываемых почв на пермских известковистых глинах накладывает отпечаток на их морфологическое строение. Окраска внешних горизонтов имеет темно-бурые и коричневые тона, что отличает их от окружающих дерново-подзолистых почв.

Разрез № 1 – ненарушенная дерново-бурая оподзоленная почва.

Гор. А о не превышает 1 см, состоит из хвойнорастительного перепревшего опада.

Гор. А 1 (1–14 см) – темно-серый с бурым оттенком, мелко-комковато-порошистой структуры, пронизанный крупными и мелкими корнями, слабо уплотненный, тяжелый влажный суглинок. Переход в нижележащий горизонт постепенный по окраске, ясно выражен по плотности сложения.

Гор. А 1 А 2 (14–28 см) – грязно-бурый, мелко-ореховатой структуры, уплотненный, влажный, встречаются единичные крупные корни. Переход постепенный по цвету и плотности.

Гор. А 2 В 1 (28–38 см) – бурый с серой присыпкой, крупной ореховато-призматической структуры, переход постепенный по плотности сложения и цвету.

Гор. В 1 (38–70 см) – красновато-бурый, орехо-вато-призматической структуры, увлажнен, уплотненный, переход ясный.

Гор. В 2 (70–90 см) – красновато-темно-бурый, плотной ореховатой структуры, влажный, глинистый, переход ясный.

Гор. В 2 С (90–104 см) – красно-бурый, крупно-ореховатой распадающейся структуры.

Разрез № 2 заложен на пашне в 100 м от разреза № 1, на той же экспозиции пологого склона.

Для сравнения почвенные образцы из разреза № 2 в пахотном слое почвы 0–38 см отбирали с глубин, соответствующих целинным аналогам.

Гор. Апах (0–24 см) – однородного грязнобурого цвета, крупно-комковатой структуры, свежий, на глубине 24 см – пожнивные остатки, переход в нижеследующий горизонт ясный.

Гор. АпахА 2 (28–38 см) – светло-бурый, комко-вато-ореховатой структуры, сильно уплотнен, увлажнен, переход постепенный по цвету, ясно выражен по структуре.

Гор. А 2 В 1 (38–61 см) – светло-коричневый, ореховатой структуры, рыхлый, влажный, встречаются мелкие корни.

Гор. В 2 (61–103 см) – коричнево-бурый, однородной крупно-ореховатой структуры, влажный, глинистый, плотный.

Гор. В 2 С (112–127 см) – красновато-коричневая опесчаненная пластинчатая влажная глина.

Физико-химические свойства почв

Дерново-бурые почвы имеют тяжелый механический состав, с содержанием ила до 38%, крупнопылеватых частиц до 17–28%, поэтому показатель потенциальной структурности, связности и противоэрозионной устойчивости у них достаточно высок (табл. 1).

Таблица 1

Гранулометрический состав дерново-бурой оподзоленной почвы

|

Горизонт |

Глубина, см |

Гигровлага, % |

Содержание фракций (мм) в % |

||||||

|

1-0,25 1 |

0,25-0,05 1 |

0,05-0,01 п 0,01-0,005 0,005-0,001 п < 0,001 < 0,01 |

|||||||

|

Разрез № 1 – целина, глина легкая иловатая |

|||||||||

|

А 1 |

0-14 |

4,38 |

1,0 |

26,0 |

20,7 |

9,3 |

14,4 |

28,6 |

52,3 |

|

А 1 А 2 |

14-24 |

2,62 |

0,5 |

24,5 |

29,0 |

7,1 |

17,6 |

21,3 |

46,0 |

|

А2 |

28-38 |

3,96 |

0,6 |

20,1 |

26,9 |

6,7 |

14,1 |

31,6 |

52,4 |

|

А 2 В 1 |

40-70 |

6,52 |

1,2 |

22,3 |

16,6 |

3,5 |

18,3 |

38,1 |

59,9 |

|

В 2 |

70-90 |

6,07 |

1,2 |

22,7 |

20,3 |

4,6 |

16,8 |

34,4 |

55,8 |

|

В 2 С |

94-104 |

5,96 |

1,7 |

27,5 |

20,9 |

5,6 |

14,8 |

29,5 |

49,9 |

|

Разрез № |

2 – агрозем, глина легкая крупно-пылеватая |

||||||||

|

Апах |

0-10 |

2,50 |

0,1 |

14,0 |

32,8 |

7,9 |

16,5 |

28,7 |

53,1 |

|

Апах |

14-24 |

2,00 |

0,2 |

18,3 |

30,7 |

8,9 |

14,5 |

27,4 |

50,8 |

|

АпахА2 |

28-38 |

2,64 |

0,2 |

17,2 |

29,5 |

10,9 |

15,4 |

26,8 |

53,1 |

|

А 2 В 1 |

38-61 |

4,26 |

0,2 |

13,9 |

31,8 |

6,8 |

11,5 |

35,8 |

54,1 |

|

В 2 |

61-103 |

4,24 |

0,1 |

18,9 |

29,2 |

5,6 |

11,0 |

35,2 |

51,8 |

|

В 2 С |

112-127 |

3,91 |

0,1 |

20,1 |

29,6 |

7,1 |

10,3 |

32,8 |

50,2 |

Механическое перемешивание генетических горизонтов при обработке в системе агроценозов существенно изменяет физические свойства дерново-бурых почв. Определение объемного веса, проводимое в полевых и лабораторных условиях, показало дифференциацию генетических горизонтов целинных почв как по объемному весу, так и по водовместимости. Снижение порозности в слое

28–38 см обусловлено выносом мелкого песка и ила в иллювиальный горизонт, что обусловило меньшую влагоемкость и снижение скорости просачивания в элювиальном горизонте (табл. 2).

Агрогенноизмененные почвы характеризуются более тяжелым объемным весом пахотного слоя. Обладают меньшей влагоемкостью, что может отразиться на содержании влаги в почве, росте и развитии растений. Содержание влаги в агроземе виального горизонта в глубь профиля. У этого го-было на 10–12% ниже, чем в целинной почве. Уве- ризонта была установлена минимальная влагоем-личение объемного веса в агроземе было выявлено кость, полевая влажность и скорость фильтрации в слое 38–60 см, что указывает на смещение элю- воды.

Таблица 2

Водно-физические свойства дерново-бурой почвы

|

Горизонт |

Глубина, см |

Вес скелета, г/см3 |

Полевая влажность, % |

Капиллярная влагоем-кость, % |

Полная влагоем-кость, % |

Пороз-ность, % |

Скорость капиллярного поднятия, мм/мин |

Скорость фильтрации, мм/мин |

Разрез № 1

|

А 1 |

0-14 |

1,04 |

29,7 |

33,38 |

44,87 |

44,7 |

0,43 |

2,08 |

|

А1А2 |

14-24 |

1,23 |

22,2 |

36,72 |

36,54 |

44,9 |

1,13 |

1,63 |

|

А 2 |

28-38 |

1,35 |

20,6 |

27,43 |

30,42 |

41,1 |

0,43 |

1,13 |

|

А 2 В 1 |

40-70 |

1,36 |

18,3 |

29,30 |

31,34 |

42,6 |

1,78 |

1,81 |

|

В 2 |

70-90 |

1,31 |

19,6 |

30,41 |

32,25 |

42,2 |

1,21 |

4,14 |

|

В 2 С |

94-104 |

1,31 |

19,6 |

34,50 |

39,96 |

48,4 |

4,50 |

25,0 |

|

С |

104-120 |

- |

- |

34,50 |

36,96 |

48,4 |

4,5 |

25,0 |

Разрез № 2

|

Апах |

0-10 |

1,32 |

16,6 |

31,19 |

32,58 |

43,0 |

1,38 |

2,10 |

|

Апах |

14-24 |

1,29 |

15,7 |

36,88 |

37,38 |

48,2 |

0,54 |

3,10 |

|

АпахА2 |

28-38 |

1,22 |

17,7 |

35,73 |

36,09 |

44,0 |

1,16 |

2,85 |

|

А 2 В 1 |

38-61 |

1,33 |

16,1 |

33,37 |

32,86 |

43,7 |

1,02 |

1,94 |

|

В 2 |

61-103 |

1,25 |

17,6 |

34,14 |

35,68 |

44,6 |

0,64 |

3,12 |

|

В 2 С |

112-127 |

1,34 |

18,0 |

30,07 |

30,84 |

41,3 |

1,04 |

2,17 |

По данным гранулометрического состава и водных свойств можно заключить, что длительное агрогенное использование дерново-бурых почв приводит к разрушению структурного состояния и утяжелению веса почвы. Повышается плотность сложения, снижается влагоемкость и водоудерживающая способность, что негативно влияет на содержание влаги в почве и может пагубно сказываться на росте и развитии растений и функционировании микробных сообществ почв, особенно таких чувствительных к недостатку влаги, как нитрифицирующие и азотфиксирующие бактерии.

Дерново-бурые почвы в естественном состоянии характеризуются значительными запасами гумуса, но с глубины 40 см количество его резко сокращается. Та же закономерность отмечена и у аг-роземов, где весь запас гумуса (до 3,6%) приходится на пахотный горизонт. Исследуемые почвы богаты валовым фосфором, так как сформировались на богатых фосфором материнских породах, поэтому подвижных фосфатов особенно много в нижних горизонтах. Верхние же горизонты дерново-бурых почв в естественных условиях испытывают недостаток подвижных форм фосфора. Элементов азотного питания в почвах содержится значительное количество (табл. 3).

Дерново-бурые почвы содержат значительное количество обменных оснований, которые увеличиваются с глубиной, причем количество магния достигает в ненарушенных почвах значительных величин (до 6 мг-экв/100г). Гидролитическая и обменная кислотности в почвах достигают высоких показателей. Обменная кислотность зависит в основном от содержания алюминия и достигает значительных величин. В агроценозах при извест- ковании часть кислотности нейтрализуется вносимой известью.

Длительное использование дерново-бурых почв в системе агроценозов привело к выравниванию в слое 0–38 см содержания биогенных элементов и гумуса, содержание которых снизилось на 20% по сравнению с их содержанием в целинной почве.

Состав и биохимическая активность микроорганизмов

Микробные сообщества целинных дерновобурых почв характеризуются многочисленной и разнообразной микрофлорой корнеобитаемого горизонта. Содержание микроорганизмов плавно снижается в переходном к элювиальному слое (табл. 4). В мик-робоценозе преобладает бактериальная флора, составляющая до 70–60% от общей численности микроорганизмов, среди которых на спорообразующие формы приходится 30–40%, что обусловлено некоторым иссушением поверхностных горизонтов в летний период. Среди спорообразующих преобладают Вас. мegaterium , Bac. cereus , в меньшем количестве присутствует Bac. mycoides . В поверхностном горизонте целинных почв выявлено высокое содержание микромицетов, в составе которых преобладают грибы рода Рenicillum , грибы родов Aspergilus и Мucor были единичны. В целинной почве не было выявлено азотобактера. Вглубь по профилю содержание микроорганизмов (особенно спорообразующих и грибов) резко снижалось, в микробоценозе преобладали олигонитрофильные бактерии.

Физико-химические свойства дерново-бурой оподзоленной почвы

Таблица 3

|

Горизонт |

Глубина, см |

pH |

Гумус, % |

Обменные основания, мг-экв/100 г |

Гидроли-тическая кислотность, мг-экв/ЮОг |

А120з мг/100г |

Р2О5, % |

Подвижные |

|||||

|

Н2О |

КС1 |

Са~ |

Mg^ |

Сумма |

nh4 мг/кг |

NO3 мг/кг |

Р2О5 мг/100г |

||||||

Разрез №1 - целина

|

Ai |

0-14 |

5,76 |

4,85 |

7,63 |

32,26 |

4,07 |

36,33 |

8,84 |

0,00 |

0,10 |

30,7 |

15,1 |

8,9 |

|

AiA2 |

14-24 |

5,60 |

4,05 |

2,43 |

19,18 |

2,32 |

21,50 |

8,86 |

0,293 |

0,08 |

20,7 |

7,7 |

2,2 |

|

а2 |

28-38 |

5,55 |

3,80 |

0,85 |

22,67 |

3,49 |

26,16 |

8,56 |

1,067 |

0,06 |

9,9 |

3,1 |

2,4 |

|

а2в, |

40-70 |

5,72 |

3,78 |

0,62 |

27,90 |

5,81 |

33,71 |

8,60 |

1,150 |

0,05 |

10,7 |

2,2 |

10,3 |

|

в2 |

70-90 |

5,95 |

3,80 |

0,49 |

31,67 |

6,39 |

38,06 |

5,85 |

0,729 |

0,05 |

9,9 |

2,0 |

36,5 |

|

В2С |

94-104 |

5,65 |

3,80 |

7,63 |

31,97 |

6,68 |

38,65 |

6,13 |

0,681 |

0,12 |

10,7 |

2,4 |

36,8 |

Разрез №2 - агрозем

|

Апах |

0-10 |

7,04 |

5,75 |

2,71 |

27,75 |

3,92 |

31,67 |

2,6 |

0,0 |

0,12 |

9,9 |

6,2 |

17,8 |

|

Апах |

14-24 |

6,78 |

5,70 |

3,60 |

28,48 |

4,07 |

32,55 |

2,97 |

0,0 |

0,16 |

9,0 |

2,0 |

18,3 |

|

АпахА2 |

28-38 |

6,55 |

5,56 |

2,44 |

26,15 |

4,07 |

30,22 |

3,24 |

0,0 |

0,13 |

12,4 |

3,2 |

12,2 |

|

А2В| |

38-61 |

6,60 |

4,90 |

0,66 |

29,06 |

4,36 |

33,42 |

2,97 |

0,0 |

0,07 |

9,1 |

2,4 |

9,4 |

|

в2 |

61-103 |

6,60 |

4,80 |

0,52 |

27,61 |

5,09 |

32,70 |

3,18 |

0,004 |

0,06 |

7,8 |

1,8 |

17,5 |

|

В2С |

112-127 |

6,60 |

4,75 |

0,48 |

28,48 |

3,78 |

32,26 |

2,97 |

0,001 |

0,11 |

6,4 |

2,3 |

27,8 |

Влияние агрогенеза на эколого-биологические свойства дерново-бурых почв

В. И. Каменщикова, Л. В. Кувшинская, В. И. Устинова, Ю. С. Черных

Изменения численности микроорганизмов в дерново-бурой почве

Таблица 4

|

Гори-зонт, см |

Бактерии, растущие на МПА |

Микроорганизмы, растущие на КАА |

Микро-мицеты |

Олигонитрофилы |

Общее число микроорганизмов |

Бактерии |

Бациллы |

Термофилы* |

Актиноми-цеты |

Грибы |

Ко** |

Км** |

|||

|

общее число |

бациллы |

термофилы |

общее число |

актиноми-цеты |

|||||||||||

|

тыс. КОЕ/г _________________________________ |

__________ % от общей численности |

||||||||||||||

Разрез №1 - целина

|

0-10 |

500 |

235 |

130 |

840 |

180 |

80 |

1040 |

760 |

65,8 |

30,9 |

17,1 |

23,68 |

10,5 |

2,1 |

1,3 |

|

14-24 |

400 |

70 |

6 |

460 |

100 |

0 |

400 |

500 |

80,0 |

14,0 |

1,2 |

20,0 |

0 |

1,0 |

0,9 |

|

28-38 |

30 |

15 |

2 |

100 |

10 |

2 |

160 |

42 |

71,4 |

35,7 |

4,8 |

23,8 |

4,7 |

5,3 |

3,0 |

|

45-55 |

45 |

35 |

2 |

40 |

10 |

0 |

20 |

55 |

81,8 |

63,6 |

3,6 |

18,18 |

0 |

0,4 |

0,7 |

Разрез № 2 - агрозем

|

0-10 |

800 |

250 |

240 |

9400 |

2200 |

5 |

4450 |

3005,0 |

26,6 |

8,3 |

8,0 |

73,2 |

0,16 |

5,56 |

9,00 |

|

14-24 |

1100 |

370 |

65 |

6200 |

900 |

3,5 |

4950 |

2003,5 |

54,9 |

18,5 |

3,2 |

44,9 |

0,17 |

4,50 |

4,82 |

|

28-38 |

500 |

360 |

330 |

2250 |

650 |

0 |

1200 |

1150,0 |

43,5 |

31,3 |

28,7 |

56,5 |

0 |

2,40 |

3,20 |

|

45-55 |

210 |

30 |

20 |

335 |

65 |

0 |

1010 |

275,0 |

76,4 |

10,9 |

7,3 |

23,6 |

0 |

4,81 |

1,29 |

Примечание - * - % от численности микроорганизмов на МПА; ** Ко - коэффициент олигонитрофильности (соотношение численности олигонитрофилов и микроорганизмов, усваивающих органические соединения азота); Км - коэффициент минерализации (соотношение численности микроорганизмов, усваивающих неорганические соединения азота, и микроорганизмов, утилизирующих его органические формы).

Изменение структуры землепользования (распашка почв) приводит к существенным изменениям в функционировании микробных сообществ. Микробные комплексы в силу большого разнообразия и высокой чувствительности к изменениям среды реагировали неоднозначно на повышение аэрации. Количество гетеротрофных бактерий увеличилось в 2–3 раза по сравнению с их количеством в целинной почве, особенно в бывшем элювиальном горизонте, в то время как абсолютное и относительное содержание автотрофных микроорганизмов, участвующих в минерализационных процессах, возросло на порядок. Существенно снизилось содержание и разнообразие микроскопических грибов, что обусловлено смещением рH в сторону нейтрализации при известковании. Однородность физико-химических свойств в слое 0–38 см в большей мере проявилась в выравнивании по профилю численности спорообразующих. Коэффициент олиготрофности был ниже коэффициента минерализации, и он максимально высокий в поверхностном слое (0–10 см) и почвообразующей породе. Установлена максимальная минерализационная активность микроорганизмов в нижней части пахотного горизонта на глубине 20–30 см, где содержится много растительных остатков.

Снижение доступных для питания органических веществ в агроземах обусловливает усиление позиций в микробоценозе олигонитрофильных бактерий, неприхотливых к условиям питания. Изменение питательного режима в почве не только повлияло на смену состава микробных сообществ, но и отразилось на биохимической активности микроорганизмов.

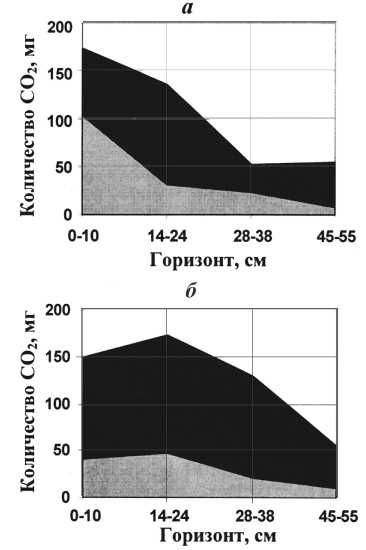

Эмиссия СО 2 из почв является одним из основных процессов углеродного цикла в наземных экосистемах. Зависимость её от факторов среды недостаточно исследована. Определение потенциального продуцирования углекислого газа в све-жевзятых почвенных образцах показало усиленное выделение углекислого газа в поверхностном гумусовом горизонте целинных почв (рис.1).

С глубиной уровень базального дыхания снижался в соответствии с содержанием органического вещества, чего нельзя сказать об активности каталазы, которая в большей мере отражала интенсивность окислительных минерализационных процессов.

Активность эмиссии СО2 из поверхностного пахотного горизонта была в 2,5 раза ниже, чем у целинного аналога, что свидетельствует о низком содержании доступного для микроорганизмов легко гидролизуемого органического вещества. Внесение в почву глюкозы показало высокий уровень субстратиндуцированного дыхания – высокую биохимическую активность микроорганизмов при наличии органики. В силу высокого содержания микроорганизмов в распаханной почве скорость потребления вносимого органического вещества была в 2 раза больше, чем на целине, что свиде- тельствует о необходимости внесения органиче- ского вещества для поддержания потенциального плодородия распаханных почв.

■ Микробное дыхание, мг СО2 □ Базальное дыхание, мг СО2

Рис. 1. Эмиссия углекислого газа в целинной ( а ) и агрогенноизмененной ( б ) почве, сумма СО 2 за 3 суток

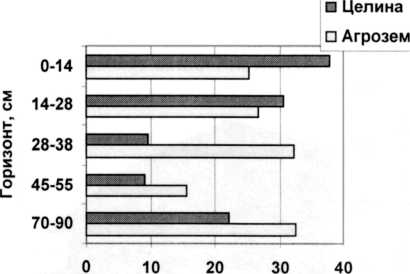

Исследованиями установлено, что уровень базального дыхания в поверхностных органогенных горизонтах коррелирует с содержанием органического вещества и может служить показателем плодородия почв. Активность каталазы и показатели субстратиндуцированного дыхания в большей мере отражают интенсивность минерализационных процессов, которые усиливаются в пахотных слоях вследствие повышенной аэрации (рис. 2).

Количество мг О2 за 5 мин в 1 г почвы

Рис. 2. Активность каталазы в дерново-бурой оподзоленной почве

Заключение

Дерново-бурые тяжелосуглинистые почвы ненарушенных фитоценозов характеризуются дифференцированным профилем с плавным переходом генетических горизонтов, обусловленным морфологическими, физико-химическими свойствами и микробной обсемененностью. Элювиальный горизонт обеднен илистыми фракциями и элементами азотного питания, имеет низкий уровень pH. Отличительной особенностью целинных почв является высокое содержание подвижного фосфора в иллювиальном горизонте и подвижных форм азота в гумусовом горизонте.

Гумусовый горизонт характеризуется высокой насыщенностью и разнообразием микроорганизмов, где превалируют автотрофные бактерии и грибы. С глубиной в составе микробоценоза преобладают олигонитрофильные бактерии, которые имеют низкую биохимическую активность.

Длительное использование дерново-бурых почв в системе агроценозов привело к удлинению почвенного профиля, заглублению элювиального горизонта, к выравниванию пахотного и подпахотного горизонта по содержанию гумуса, биогенных элементов, насыщенности и биохимической активности микроорганизмов. Разрушение почвенной структуры отрицательно сказалось на воднофизических свойствах, водоудерживающей способности пахотного горизонта, что может явиться одним из негативных моментов для продуктивности растений. Усиление аэрации при ежегодной обработке способствовало формированию специфических микробных сообществ с высоким содержанием микроорганизмов-минерализаторов, обладающих высокой биохимической активностью, что привело к снижению содержания органического вещества, перераспределению его по профилю при водно-промывном режиме.

Низкое содержание гетеротрофных бактерий, принимающих активное участие в ресинтезе органического вещества, и отсутствие пополнения его запасов в почве при повышенном содержании автотрофных и олигонитрофильных бактерий в мик-робоценозе агроземов обусловливают необходимость внесения навоза или другого органического вещества для поддержания потенциального плодородия почв.

Таким образом, микробное и биохимическое тестирование наряду с изучением физико-химичес- ких свойств почв дает возможность ранней диагностики серьезных нарушений в экологическом равновесии микробных систем почв, возникающих при использовании их в сельскохозяйственном производстве, и своевременно наметить пути для их ликвидации и снижения негативных последствий.

Список литературы Влияние агрогенеза на эколого-биологические свойства дерново-бурых почв

- Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 656 с.

- Андреюк, Е.И. Почвенные микроорганизмы и интенсивное земледелие/Е.И. Андреюк, Г.А. Иутинская, А.И. Дульгеров. Киев: Наук. думка, 1988. 186 с.

- Артамонова, В.С. Микробиологические особенности антропогенного преобразования почв Западной Сибири/В.С. Артамонова. Новосибирск: Изд-во СОРАН, 2002. 210 с.

- Артамонова, В.С. Особенности микробиологических свойств урбанизированных территорий//Сибир. эколог. журн. 2002. Т. 9, № 3. С. 349-354.

- Бузмаков, С.А. К созданию Красной книги почв Пермского края/С.А. Бузмаков, О.З. Еремченко, В.И. Каменщикова, Л.В. Кувшинская, С.А. Кулакова//Антропогенная динамика природной среды: материалы междунар. науч.-практ. конф. Т. 1. Пермь, 2006. С. 229-233.

- Добровольский, Г.В. Функции почвы в биосфере и экосистемах/Г.В. Добровольский, В.Д. Никитин. М.: Наука, 1990. 261 с.

- Классификация и диагностика почв России. М.: Ойкумена, 2004. 341 с.

- Клевенская, И.Л. Изменение численности почвенных микроорганизмов при различной обработке залежных земель Северной Кулунды//Вопросы освоения целинных и залежных земель Западной Сибири. Новосибирск, 1957. С. 179-189.

- Клевенская, И.Л. Эволюция микробоценозов и их функции//Экология и рекультивация техногенных ландшафтов. Новосибирск, 1992. С. 149-199.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/под ред. Д.Г. Звягинцева. М.: Изд-во МГУ, 1980. 220 с.

- Методы почвенной микробиологии и биохимии/под ред. А.И Нетрусова. М.: Академия, 2004. 272 с.

- Федоров, А.С. Биологическая активность как фактор устойчивости почв к загрязнению ТМ//Материалы 1У съезда Докучаевского о-ва почвоведов: Почвы -национальное достояние России. Кн. 1. Новосибирск, 2004. С. 692.