Влияние агромелиоративных мероприятий на удельную поверхность почвы

Автор: Гурбанов Санан Габиль

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена изучению закономерностей изменения удельной поверхности почвы под влиянием агромелиоративных мероприятий, в основном оросительных и агротехнических работ, проводимых на серо-бурых почвах Апшеронского полуострова Азербайджана. На основе четырехлетнего опыта установлено, что в результате проведенных агромелиоративных мероприятий в пахотном слое почвы происходят изменения ее удельной поверхности. Так, в слое почвы 0-20 см наблюдалось уменьшение удельной поверхности, а в слое почвы 20-40 см - увеличение удельной поверхности. В первый год опытов среднее значение удельной поверхности в слое почвы 0-20 см составляло 3 098-3 988 см2/г, а в слое почвы 20-40 см - 1 056-3 567 см2/г. Однако через четыре года значение удельной поверхности в слое почвы 0-20 см составило 1 949-3 340 см2/г, а в слое 20-40 см - 3 290-5 023 см2/г. Увеличение удельной поверхности в нижних слоях почвы связано с постепенным вымыванием пыли, ила и коллоидных частиц из пахотного слоя и миграцией их в нижние слои. Уменьшение удельной поверхности верхнего слоя почвы приводит к деградации верхнего слоя почвы, ухудшению водно-физических свойств, образованию уплотнения под пахотным слоем и, в конечном итоге, к снижению плодородия почвы. В статье даются конкретные предложения по предотвращению этого процесса. Также на основе расчетов было установлено, что удельная поверхность почвы, богатой илистыми, пылеватыми и коллоидными частицами, во много раз больше удельной поверхности песчаной почвы. Удельная поверхность коллоидного ила в 43 000 раз больше, чем удельная поверхность пыли, и в 130 000 раз больше, чем удельная поверхность песка.

Почва, удельная поверхность, агромелиоративные мероприятия, фракции почвы, песок, пыль, ил, коллоид, влияние, изменение

Короткий адрес: https://sciup.org/14117615

IDR: 14117615 | УДК: 631.43 | DOI: 10.33619/2414-2948/59/13

Текст научной статьи Влияние агромелиоративных мероприятий на удельную поверхность почвы

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 631.43 (075.8)

Одним из показателей, отражающих водно-физические и другие свойства почв, используемых в сельском хозяйстве, является удельная поверхность почвы, характеризующаяся величиной «площадь удельной поверхности». Поверхность механических элементов, из которых состоит почва, считается ее геометрической и физической характеристикой. Распад, фрагментация и дисперсия минеральных элементов почвы указывают на переход почвы в новую активную фазу. При этом поверхность твердой фазы в однородной массе и объеме почвы увеличивается, и, таким образом, увеличивается энергия поверхности почвы. Явления поглощения минеральных зольных веществ, паров и газов, передвижение воды и воздуха в почве, водно-физические и технологические свойства почвы напрямую связаны с величиной поверхности частицы [1–3].

Согласно исследованиям, удельная поверхность почвы позволяет различать внешнюю дисперсность элементарных частиц, составляющих почву, и трещины их внутренних тупых микропор. Поверхность частиц почвы имеет сложный микрорельеф, а отдельные их участки обладают с энергетической точки зрения разным значением. Особо активная зона расположена в выпуклых элементах частиц. Активность поверхности вещества характеризует поглощение тепла, дифференциальную адсорбцию тепла, поверхностную проводимость и другие показатели. Поэтому с помощью удельной поверхности почвы можно решить ряд проблем. Например, с помощью удельной поверхности можно оценить количество воды и тепла, поглощенных почвой, величину физического испарения, скорость движения воды в порах и другие показатели. Изменение площади удельной поверхности почвенных частиц напрямую связано с ее водно-физическими свойствами. По изменению удельной поверхности можно определить процессы, происходящие в почве [1–3]. В связи с этим определение удельной поверхности почвы и тенденции ее изменения имеет большое научное и практическое значение.

Следует также отметить, что тенденция изменения удельной поверхности почв в Азербайджане практически не изучена.

Цель исследования заключается в установлении закономерности изменения удельной поверхности почвы под влиянием агромелиоративных мероприятий.

Объектом исследования являются орошаемые серо-бурые почвы Апшеронского полуострова Азербайджана. Опыты проводились на территории Азербайджанского научноисследовательского института земледелия и посевных участках села Пиршага.

Методика исследования

Изменение удельной поверхности исследуемых почв изучалось «геометрическим методом», применяемым в науке почвоведения [1–2].

На опытных участках были организованы три стационарные наблюдательные площадки, и с каждых 10 см данных площадок отбирались образцы почвы, после чего методом «пипетки», предложенным Кочинским, определялся гранулометрический (механический) состав почвы [1–4].

По гранулометрическому составу было найдено количество песчаной, пылеватой и илистой фракций в %. Путем расчета был установлен средний диаметр частиц, составляющих фракции почвы. Количество частиц в образце почвы, принятой (взятой) для расчета, определялось по следующей формуле:

N =

6 m

п D3/ ’

где N — количество частиц, шт. ; m — масса образца, г ; D — средний диаметр фракций почвы, см ; / — удельный вес почвы — плотность твердой фазы, г/см 3 .

Плотность твердой фазы определялась «пикнометрическим методом» [1–2, 4].

Площадь поверхности каждой фракции (частицы) почвы рассчитывалась по следующей формуле:

S = п D 2 (2)

где S — площадь поверхности частицы сферической формы, см 2; D — диаметр частицы, см ; п = 3,14 , величина постоянная.

Площадь наружной поверхности почвы по количеству сфер, находящихся во взятом образце почвы, определялась по следующей формуле:

S n = SN (3)

где S n — площадь внешней поверхности одноименных частиц во взятом образце почвы, см 2; S — площадь поверхности одной частицы, см 2; N — количество частиц в образце.

Удельная поверхность почвы по одной фракции почвы рассчитывалась по следующей формуле:

F = S n. (4)

m где F — удельная поверхность почвы по одной фракции, см2/г; Sn — площадь внешней поверхности одноименных частиц во взятом образце, см2; m — масса образца почвы, г.

На основе удельной поверхности отдельных фракций (частиц) почвы и процентного содержания этих фракций во взятом образце средняя удельная поверхность почвы определялась по следующему выражению:

F = FP + FP + FP (5)

o 100

где F o — средняя удельная поверхность почвы, см 2/ г ; F 1 , F 2 , F 3 — значение удельной поверхности, рассчитанное по песчаной, пылеватой и илистой фракциям соответственно, см 2/ г ; P 1 , P 2 , P 3 — часть из образцов, образованная песчаной, пылеватой и илистой фракцией соответственно, %.

Анализ и обсуждения

Апшеронский полуостров расположен на востоке Азербайджана и с трех сторон окружен Каспийским морем. Его общая площадь 1300 км2. Почвы полуострова характеризуется серо-бурым типом, и здесь распространена солончаковато-солонцеватая, орошаемая солончаковатая, заболоченная, слаборазвитая и неполноразвитая серо-бурая почва [5–6].

Климат полуострова сухой субтропический, зима мягкая, а лето жаркое и засушливое. Годовое количество осадков составляет 130–244 мм, а количество испарений — 1000–1260 мм. Почва состоят из песка, песчанок и легкой глины, имеет низкую влажность и слабую водоудерживающую способность.

На полуострове выращивают зерно, овощи, бахчевые, кормовые и другие сельскохозяйственные культуры. Также здесь выращивают оливки, фисташки, миндаль, инжир, виноград и другие редкие фруктовые и ягодные деревья. Для удовлетворения потребностей растений в воде и питательных веществах, получения высокого и устойчивого урожая на этих землях проводятся комплексные агротехнические, агрохимические и мелиоративные мероприятия. Опыт показывает, что реализуемые агромелиоративные мероприятия влияют на окружающую среду, в том числе на почву. В некоторых случаях осуществляемые агромелиоративные мероприятия приводят к изменению водно-физических, химических и других свойств почв [7–8], снижению их урожайности.

Для определения процессов, происходящих в почве, и эффективности осуществляемых мероприятий изменение удельной поверхности почвы изучалось как по отдельным фракциям, так и по совокупному значению фракций.

По образцам, взятым с наблюдательных площадок, определялся гранулометрический состав почвы и рассчитывался средний диаметр отдельных фракций. Установлено, что средний диаметр частиц песка размером от 0,05 мм до 1 мм составляет 0,39 мм, частиц пыли размером от 0,001 до 0,05 мм — 0,013 мм, а средний диаметр частиц ила — 0,001 мм.

На основании расчетов, проведенных методом, описанным в разделе «Методика исследования» статьи, было установлено, что удельная поверхность почв, состоящих из песчаных фракций, имеет очень малое значение, а удельная поверхность одного грамма почвы составляет 59 см2/г на фракцию песка. По пылеватой фракции удельная поверхность почвы по сравнению с песчаной почвой больше. Площадь удельной поверхности одного грамма почвы составляет 1774 см2/г по пылеватой фракции, в 30 раз превышая удельную поверхность песчаной почвы. По илистой фракции удельная поверхность почвы намного больше удельной поверхности песчаной и пылеватой почвы. Удельная поверхность одного грамма почвы по илистой фракции составляет 22985 см2/г, что в 390 раз больше, чем удельная поверхность песчаной почвы, и в 13 раз больше, чем удельная поверхность пылеватого грунта.

Однако почва состоит не из одной фракции. Она представляет собой естественное тело, образованное комбинированным присутствием песчаной, пылеватой и илистой фракций и других элементов. В зависимости от количества каждой из этих фракций формируется удельная поверхность почвы. Поэтому среднее значение удельной поверхности почвы варьируется в зависимости от количества фракций, т. е. среднее значение удельной поверхности почвы существенно отличается от удельной поверхности отдельных фракций, а в целом удельная поверхность почвы, состоящей из различных фракций, изменяется под влиянием осуществляемых агромелиоративных мероприятий.

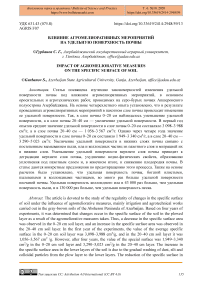

Изменение количества почвенных фракций и средней удельной поверхности по почвенным слоям под влиянием агромелиоративных мероприятий отражено в Таблице.

В первый год опытов (2014 г.) значение удельной поверхности в слоях почвы 0–10 и 10– 20 см было в пределах 3098–3988 см2/г. Значение удельной поверхности в нижних слоях 20– 30 и 30–40 см колебалось в пределах 1056–3567 см2/г. Однако в последний год опытов (2017 г.) значение удельной поверхности в слоях почвы 20–30 и 30–40 см увеличилось, составив 3447–5023 см2 /г (Таблица).

Таблица.

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПОЧВЕННЫХ ФРАКЦИЙ И СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

|

№ наблюдательной площадки |

Слои почвы, см |

Фракции и их количество, % |

Удельная поверхность почвы F o , см2/г |

||

|

песок |

пыль |

ил |

|||

|

2014 г |

|||||

|

0–10 |

47,72 |

40,76 |

11,52 |

3399 |

|

|

10–20 |

56,40 |

32,80 |

10,80 |

3098 |

|

|

№1 |

20–30 |

49,88 |

46,44 |

3,68 |

1699 |

|

30–40 |

54,89 |

44,06 |

1,05 |

1056 |

|

|

0–10 |

40,12 |

47,08 |

12,08 |

3636 |

|

|

10–20 |

46,80 |

41,60 |

11,60 |

3432 |

|

|

№2 |

20–30 |

43,44 |

53,88 |

2,68 |

1598 |

|

30–40 |

47,40 |

41,08 |

11,52 |

3405 |

|

|

0–10 |

28,16 |

63,84 |

8,00 |

3988 |

|

|

10–20 |

33,56 |

55,84 |

10,60 |

3447 |

|

|

№3 |

20–30 |

48,43 |

39,20 |

12,37 |

3567 |

|

30–40 |

50,89 |

41,59 |

7,52 |

2496 |

|

|

2017 г |

|||||

|

0–10 |

55,12 |

39,60 |

5,28 |

1949 |

|

|

10–20 |

49,20 |

43,96 |

6,84 |

2380 |

|

|

№1 |

20–30 |

36,18 |

52,59 |

11,25 |

3540 |

|

30–40 |

33,56 |

55,84 |

10,60 |

3447 |

|

|

0–10 |

46,52 |

43,87 |

9,61 |

3015 |

|

|

10–20 |

45,72 |

43,16 |

11,12 |

2749 |

|

|

№2 |

20–30 |

44,38 |

40,12 |

15,50 |

4301 |

|

30–40 |

33,16 |

48,84 |

18,00 |

5023 |

|

|

0–10 |

42,68 |

47,48 |

9,84 |

3129 |

|

|

10–20 |

40,56 |

48,78 |

10,66 |

3340 |

|

|

№3 |

20–30 |

47,12 |

41,88 |

11,00 |

3299 |

|

30–40 |

40,89 |

46,59 |

12,52 |

3728 |

|

Увеличение удельной поверхности почвы было зарегистрировано преимущественно в слое почвы 30–40 см. Значение удельной поверхности в этом слое почвы по сравнению с первым годом опытов увеличилось примерно в 3–4 раза. На площадке №1 в слое почвы 30– 40 см значение удельной поверхности увеличилось в 3,4 раза, а на наблюдательных площадках №2 и №3 — в 2,5 раза. Хотя значение удельной поверхности в слое почвы 20–30

см на наблюдательных площадках №1 и №2 увеличилось примерно в 2 раза, на наблюдательной площадке №3 увеличения удельной поверхности не наблюдалось. Однако произошло резкое увеличение в слое почвы 30–40 см (Таблица).

Как известно, илистая фракция состоит из глины и коллоидных частиц. В то же время мелкие частицы пылеватой фракции близки к илистой фракции. Эти фракции неводоустойчивы. Во время сильных осадков и орошения пылеватые, глинистые и коллоидные частицы, расположенные в верхнем пласте пахотного слоя, мигрируют в нижние слои и накапливаются под пахотным слоем, образуя тонко уплотненный и затвердевший слабо водопроницаемый слой.

Если почва состоит только из коллоидного ила, ее удельная поверхность получает большее значение. Диаметр коллоидного ила колеблется в пределах 0,00005–0,00001 см [1, 2]. Приняв средний диаметр коллоидного ила равным 0,00003 см, была рассчитана его удельная поверхность.

Согласно формуле (1) составляет, количество коллоидных частиц во взятом 10граммовом образце почвы:

N =------- 6^10-3----- = 2,71 • 1016 шт.

3,14 • 0,00003 2 • 2,61

Согласно формуле (2), площадь поверхности частицы коллоидного ила составляет

S = 3,14 • 0,00003 2 = 28,26 • 10 - 10 см 2

Согласно формуле (3), площадь внешней поверхности коллоидной частицы во взятом образце почвы составляет:

Su = 28,26 • 10 - 10 • 2,71 • 1016 = 76,58 • 106 sm 2

Согласно формуле (4), удельная поверхность почвы, состоящей из коллоидного ила, составляет

F 76,58 •Ю6 6 2/ 2/

F = = 7,66 •Ю см 2 /г =766 м 2 /г

10 ,

Как видно из примера, наличие в составе почвы илистой фракции приводит к увеличению ее удельной поверхности. Илистая фракция придает почве особое качество. Оптимальное количество илистой фракции в составе почвы приводит к увеличению ее адсорбционной и водоудерживающей способности, улучшению теплопроводности и водопроводимости, увеличению водо- и теплоемкости, срастанию друг с другом и структурированию микро- и макроагрегатов. Однако чрезмерное содержание илистой фракции в почве ухудшает ряд ее качественных показателей. Структура таких почв слабая, и они интенсивно испаряют влагу. Капиллярное поднятие очень высокое, что приводит ко вторичному засолению, образованию больших трещин при высыхании, плохой водопроводимости и т. п.

Анализ гранулометрического состава почвы показывает, что серо-бурые почвы Апшеронского полуострова не так хорошо обеспечены илистой фракцией. Вымывание илистой и пылеватой фракций с пахотного слоя почвы при орошении приводит к деградации почвы. Поэтому важно реализовать следующие дополнительные агромелиоративные и агротехнические мероприятия:

–проведение глубокой плантажной вспашки каждые 4–5 лет;

–применение системы чередующегося (периодического) посева с участием растений, корневая система которых проникает в глубокие слои;

–внесение в почву органических веществ, в том числе навоза, компостов и других структурно-восстановительных веществ;

–периодическое рыхление глубоких слоев почвы, зернистое структурирование посевного слоя;

–предпочтение и использование передовых методов и технологий орошения.

Выводы

-

1. Проведенные агромелиоративные работы, особенно интенсивное орошение, приводят к уменьшению удельной площади в верхнем слое почвы и ее увеличению под посевным слоем. Этот процесс связан с постепенным вымыванием пылеватых, илистых и коллоидных частиц с пахотного слоя и миграцией в нижние слои.

-

2. Смыв пылеватых, илистых и коллоидных частиц с пахотного слоя создает условия для деградации почвы, образования в нижних слоях плотного и затвердевшего слоя, ухудшения водно-физических и других свойств почвы.

-

3. Удельная поверхность коллоидного ила в 43 000 раз больше удельной поверхности пыли и в 130 000 раз больше удельной поверхности песка. Оптимальный уровень коллоидных частиц в почве — один из факторов, способствующих улучшению воднофизических свойств почвы и повышению ее урожайности.

Список литературы Влияние агромелиоративных мероприятий на удельную поверхность почвы

- Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв. Москва: Агропромиздат, 1985. 416 с.

- Гречин И. П. Практикум по почвоведению. М.: Колос, 1964. 423 с.

- Роде А. А., Смирнова В. Н. Почвоведение. М.: Высшая школа, 1972. 480 с.

- Кауричев И. С. Практикум по почвоведению. М.: Колос, 1980. 272 с.

- Салаев М. Э. Диагностика и классификация почв Азербайджана. Баку: Элм, 1996. 237 с.

- Babayev M. P., İsmayılov A., Hüseynova S. Azərbaycan milli torpaq təsnifatının Beynəlxalq Sistemə inteqrasiyası. Bakı: Elm, 2017. 272 s.

- Qurbanov S. Q. Abşeron yarımadasında təbii və antropogen amillərin torpaqların aqrofiziki xassələrinə təsiri // ADU-nun Elmi əsərləri. 2014. №3. S. 50-51.

- Qurbanov S. Q. Abşeron yarımadasının boz-qonur torpaqlarının bəzi fiziki və su-fiziki xassələri // Coğrafiya: nəzəriyyə, praktika və informasiya. Bakı, 2015. S. 369-372.