Влияние агрометеорологических условий на изменение свойств мелиорированных солонцов сухостепной зоны

Автор: Любимова Ирина Николаевна, Аксенов Алексей Викторович, Горобец Андрей Васильевич

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 66, 2010 года.

Бесплатный доступ

Дана оценка влияния погодных условий на изменение содержания легкорастворимых солей, обменных оснований и гумуса в мелиорированных автоморфных высококарбонатных солонцах сухостепной зоны при разных типах мелиоративного воздействия. Приведенные результаты исследований показывают, что погодные условия в первую очередь оказывают влияние на быстроменяющиеся свойства почв, такие как содержание легкорастворимых солей и обменных оснований. Не выявлено достоверной корреляции между содержанием гумуса и погодными условиями. Направленность и доля влияния климатических показателей для разных свойств мелиорированных солонцов отличается, но в большинстве случаев она составляет менее 30% от доли влияния других факторов.

Солонцы, мелиорация солонцов, динамика агрометеорологических условий, изменение содержания солей, изменение состава обменных катионов, изменение содержания гумуса

Короткий адрес: https://sciup.org/14313539

IDR: 14313539 | УДК: 631.4

Текст научной статьи Влияние агрометеорологических условий на изменение свойств мелиорированных солонцов сухостепной зоны

Влияние агрометеорологических условий на изменение свойств почв солонцовых комплексов неплохо изучено на примере гидроморфных и полугидроморфных почв. Эти сведения можно найти в работах М.Л. Сиземской (1989), О.З. Еремченко (1997), М.К. Сапанова (2007), А.И. Голованова, Н.И. Сотневой (2009), Ю.И. Чевердина (2009). Все они отмечают, что изменение погодных условий влияет на глубину залегания грунтовых вод и их минерализацию, а также приводит к увеличению запасов солей в почвенном профиле, в том числе в верхних горизонтах.

Цель настоящих исследований: оценить влияние погодных условий на изменение содержания легкорастворимых солей, обменных оснований и гумуса в мелиорированных автоморфных высо- кокарбонатных солонцах сухостепной зоны при разных типах мелиоративного воздействия.

Анализируемые свойства почв были выбраны не случайно. Содержание легкорастворимых солей в почвах - весьма динамичный показатель, который быстро реагирует на изменение погодных условий. Изменение содержания обменных оснований в ПИК связано с изменением состава солей в почвенном растворе, скоростью и полнотой обмена протекающих реакций, скоростью проникновения почвенных растворов во внутрипочвенную массу агрегатов. Изменение содержания гумуса в мелиорированных почвах сухостепной зоны - процесс достаточно сложный и многостадийный. Хорошо известно, что урожай сельскохозяйственных культур в сухостепной зоне во многом связан с погодными условиями. Во влажные годы можно ожидать увеличения поступления растительных остатков в почвы. Характер дальнейшего разложения органических остатков будет также определяться погодными условиями. Можно предположить, что во влажные годы будут преобладать процессы гумификации растительных остатков, а в сухие -минерализации. В первом случае будет наблюдаться увеличение содержания гумуса, во втором - нет. Именно поэтому нами оценивалось влияние погодных условий, не только относящихся к году отбора образцов, но и к предшествующему году.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве объектов исследований использовали данные двух многолетних опытов Е.Т. Дегтяревой по мелиорации солонцов. Опытные участки расположены в Городищенском районе Волгоградской области в 18 км к северу от г. Волгоград на южном окончании Приволжской возвышенности. Опыты заложены в 1973 г., продолжались до 1993 г. и в настоящее время находятся в залежном состоянии. Они включали следующие варианты мелиоративного воздействия: отвальная вспашка с почвоуглублением (далее «отвальная вспашка»), трехъярусная и плантажная обработки, химическая мелиорация по фону трехъярусной вспашки с использованием в качестве мелиорантов гипса и фосфогипса. До закладки опыта под руководством Е.Т. Дегтяревой была составлена детальная почвенная карта опытного участка в масштабе 1: 500. Почвенный покров участков комплексный с участием каштановых степ- ных солонцов мелких и средних солончаковатых (25-50%), светло-каштановых солонцеватых (35-50%), лугово-каштановых (5-10%) и перерыто-карбонатных (почвы бутанов) почв (5%). Отбор образцов на опытных участках проводился раз в несколько лет с разной периодичностью на постоянно закрепленных контрольных площадках размером Юх 10 м, расположенных на солонцовых пятнах и на зональных почвах. При определении содержания легкорастворимых солей и обменных оснований с динамической площадки по глубинам отбирался один смешанный образец из 10 скважин. Содержание гумуса определялось отдельно для каждой скважины. Все аналитические определения были выполнены по апробированным методикам, используемым в Почвенном институте им. В.В. Докучаева для анализа засоленных почв.

Анализировалась взаимосвязь со следующими погодными условиями: суммой осадков за гидрологический год, суммой осадков за октябрь-ноябрь и за апрель-сентябрь, коэффициентом увлажнения (КУ) за апрель-сентябрь1. Обработка данных велась отдельно для каждого варианта, для опыта в целом, для всех анализируемых опытов без учета вариантов опыта с использованием статистического пакета STATISTICA 6 (StatSoft Inc., 2003).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

За время проведения опыта наблюдались как экстремально сухие годы с количеством осадков меньше средней многолетней величины на 125-130 мм, так и экстремально влажные, где количество осадков превышало среднюю многолетнюю величину в 2 раза. Наиболее засушливыми оказались 1975 г. (207 мм осадков за год), 1980 г. (263 мм), 1984 г. (270 мм), и 1986 г. (212 мм). Наиболее влажные годы: 1985 (440 мм осадков), 1988 (652 мм осадков), 1989 (672 мм), 1990 (752 мм), 1997 (516 мм). За период наблюдений (1973-1990 гг.) 6 лет оказались теплыми, 4 года холодными, 7 лет со средней многолетней годовой температурой воздуха.

Наиболее характерной особенностью климата в районе проведения опытов является резкий дефицит влаги весной и в первую половину лета, часто повторяющиеся засухи и суховеи. Максимальное количество осадков приходится на июнь-июль. Количе- ство осадков, выпадающих в период с апреля по сентябрь, составляет в среднем 63,7% от суммы осадков за гидрологический год и колеблется от 35,9% в сухие до 81% во влажные годы. Испаряемость в этот период 2,5 раза превышает количество выпадающих осадков (Сажин, 1986). По данным А.Н. Сажина и О.Н. Губина (1992), запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы под озимыми культурами на дату перехода температуры воздуха весной через +10°С составляют около 100 мм, к середине июля - от 5 до 35 мм, в конце сентября, при переходе температур через +10°С, запасы влаги увеличиваются до весеннего уровня. По многолетним наблюдениям установление теплого периода (начало весны), когда температура воздуха переходит +10°С, происходит в Волгограде 23 марта, а полное оттаивание почвы 1 апреля.

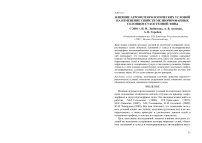

Из этих данных видно, что из климатических показателей на изменение свойств почв в первую очередь будет оказывать влияние количество выпадающих осадков в период, когда температура почвы выше 0°С. Больше половины годовой суммы осадков выпадает именно в это временя (рис. 1). Именно поэтому, влияние количества осадков, выпадающих в октябре-марте, на содержание легкорастворимых солей и изменение состава обменных оснований в большинстве случаев может быть незначительно.

Рис. 1. Средняя многолетняя кривая выпадения осадков (А) и температуры (Б) в Волгограде (Сажин, 1986; Сажин, Губин, 1992).

Осадки, выпадающие в июле, также не должны оказывать влияния на вымывание легкорастворимых солей и изменение состава обменных оснований из-за быстрого их испарения и не возможности в связи с этим достаточного увлажнения почв (табл. 1). В то же время осадки, выпадающие в период с апреля по июнь и в августе-октябре, должны оказывать влияние на распределение солей и состав обменных оснований по профилю почв. Период биологической активности почв светло-каштановой подзоны составляет всего 100 дней. Он приходится на весну, когда происходит бурное развитие микроорганизмов, что вызывает интенсивную гумификацию и минерализацию органического вещества. В жаркий летний период при иссушении почвы микробиологическая деятельность замирает, органическое вещество изменяется мало.

Анализируя характер изменения отдельных свойств почв и погодных условий по годам наблюдений, можно отметить, что, как и ожидалось, количество выпадающих осадков в первую очередь влияло на содержание в мелиорированных солонцах легкорастворимых солей, обменных оснований (табл. 2, 3). И это влияние было статистически значимо2.

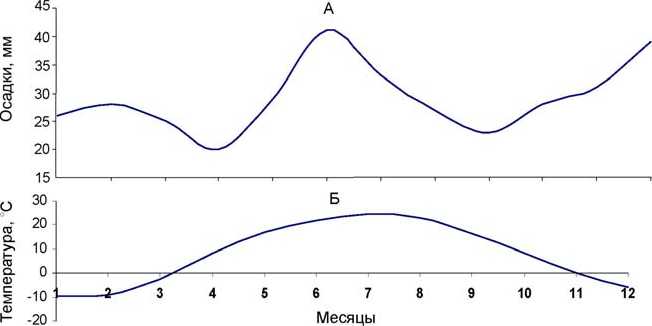

В сухой 1984 г. наблюдалось увеличение содержания легкорастворимых солей и обменного натрия в пахотном слое почв. При наступлении влажных лет (1988, 1997 гг.) легкорастворимые соли быстро вымывались из верхней части профиля как из мелиорированных, так и немелиорированных солонцов. Уменьшалось содержание обменного натрия.

Анализ взаимосвязи между содержанием солей в верхней части профиля и количеством выпадающих осадков за текущий год и весенне-летние месяцы предыдущего гидрологического года показал, что между ними имеет место отрицательная корреляция. Для нижней части профиля, отмечена положительная корреляция между этими показателями. Значения коэффициентов парной и ранговой корреляций не высоки. Во многих случаях значения коэффициентов не достоверны. Тем не менее, представленные резуль-

Таблица 1. Значения парных коэффициентов корреляции между содержанием легкорастворимых солей в мелиорированных солонцах и погодными условиями текущего (числитель) и предшествующего (знамена тель) годов (опыт 1) _____________________________________________________

|

Глубина, |

Осадки |

|||||

|

я Я |

cd Н |

СМ |

за год |

октябрь-март |

апрель- |

КУ за ап- |

|

& |

я о |

сентябрь |

рель- |

|||

|

сентябрь |

||||||

|

1 |

0-20 |

-0,51/-0,48 |

—0,18/— 0,63 |

-0,43/-0,40 |

-0,45/-0,45 |

|

|

cd |

20^0 |

-0,46/-0,49 |

—0,19/— 0,64 |

-0,38/-0,42 |

-0,4/-0,46 |

|

|

О со |

40-60 |

-0,02/0,57 |

-0,01/-0,61 |

-0,02/-0,53 |

-0,04/-0,56 |

|

|

W cd |

cd ЬЙ |

60-80 |

0,24/-0,49 |

0,22/-0,41 |

0,16/-0,51 |

0,17/-0,50 |

|

§ |

80-100 |

0,42/0,43 |

0,09/0,48 |

0,37/0,36 |

0,33/0,32 |

|

|

со |

100-120 |

0,29/0,15 |

0,24/0,23 |

0,21/0,07 |

0,15/0,01 |

|

|

о |

120-140 |

0,20/0,03 |

0,33/0,14 |

0,09-0.05 |

0,06/-0,09 |

|

|

0-20 |

—0,68/— 0,41 |

—0,35/— 0,60 |

—0,54/— 0,29 |

-0,52/-0,29 |

||

|

S |

20^10 |

-0,47/-0,19 |

-0,29/-0,28 |

-0,36/-0,08 |

-0,29/-0,01 |

|

|

Я о |

cd ЬЙ |

40-60 |

-0,42/-0,13 |

-0,23/-0,20 |

-0,33/-0,04 |

-0,26/0,04 |

|

& W |

cd |

60-80 |

-0,48/-0,20 |

-0,23/-0,28 |

-0,39/-0,11 |

-0,31/-0,03 |

|

X |

со |

80-100 |

-0,04/0,19 |

-0,30/0,13 |

0,05/0,25 |

0,10/0,32 |

|

& н |

100-120 |

-0,02/0,08 |

0,22/0,19 |

-0,27/0,06 |

-0,21/0,13 |

|

|

120-140 |

-0,31/-0,13 |

0,20/-0,04 |

-0,36/-0,13 |

0,28/-0,05 |

||

|

0-20 |

-0,51/-0,49 |

0,07/-0,57 |

-0,50/-0,47 |

-0,54/-0,55 |

||

|

S |

20^10 |

-0,44/-0,26 |

-0,19/-0,41 |

-0,36/-0,20 |

-0,40/-0,28 |

|

|

я * |

cd ЬЙ |

40-60 |

-0,51/-0,45 |

—0,23/— 0,62 |

-0,42/-0,37 |

-0,44/-0,42 |

|

cd Н |

cd |

60-80 |

-0,37/-0,15 |

-0,21/-0,30 |

-0,29/-0,10 |

-0,33/-0,16 |

|

cd |

d со |

80-100 |

0,21/0,48 |

-0,20/0,42 |

0,25/0,47 |

0,21/0,43 |

|

к |

100-120 |

0,0/0,06 |

0,24/0,13 |

-0,07/0,01 |

-0,1/-0,03 |

|

|

120-140 |

-0,24/-0,26 |

0,47-0,18 |

-0,37/-0,35 |

-0,42/-0,44 |

||

Примечание. Здесь и далее жирным шрифтом выделены значимые коэффициенты корреляции при Р <0,05.

таты позволяют говорить о направленности влияния количества выпадающих осадков на содержание легкорастворимых солей в мелиорируемых и распаханных почвах. Так, анализ изменения значений коэффициентов корреляции с глубиной позволил выявить, что изменение направленности зависимости легкорастворимые соли-количество осадков в варианте опыта с отвальной вспашкой,

Годы наблюдений

Рис. 2. Изменение содержания легкорастворимых солей в пахотном слое мелиорированных солонцов в варианте с трехъярусной вспашкой. Обозначения: ----слой 0-10 см; — слой 10-20 см.

происходит на глубине 60 см, а в вариантах с трехъярусной и плантажной вспашками - 80 см. Эти данные показывают, до какой глубины выпадающие осадки влияют на вымывание солей в мелиорированных и немелиорированных почвах.

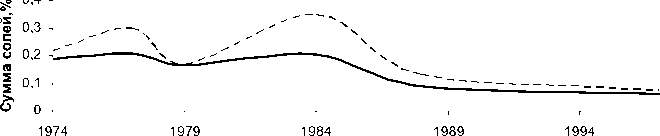

Несколько иная картина наблюдается при изучении влияния погодных условий на состав обменных оснований. На изменение содержания в мелиорируемом слое обменных натрия, кальция и магния оказывают влияние как погодные условия, так и мелиоративный прием. При внесении химических мелиорантов по мере увеличения количества лет, прошедших после мелиорации, содержание обменного натрия постепенно уменьшается, а кальция увеличивается. Влияния погодных условий в этом случае мало заметно. Иная картина наблюдается в вариантах с различными обработками. В этом случае влияние погодных условий на содержание обменного натрия заметно (рис. 3). Анализ корреляционных зависимостей между количеством обменного натрия и погодными условиями в год отбора образцов и погодными условиями предыдущего года показал, что во всех вариантах опыта наблюдается отрицательная зависимость между ними. Влияние осадков на содержание обменного натрия сильнее выражено для пахотного слоя, чем для подпахотного.

Во всех мелиорированных солонцах отмечена положительная корреляция между содержанием в ППК обменного кальция и количеством выпадающих осадков, как в год отбора образцов, так и с осадками за предыдущий год.

Таблица 2. Значения парных коэффициентов корреляции между содержанием обменных оснований и погодными условиями текущего и пре дыдущего годов (опыт 1 и 2)

|

Вариант опыта |

Глубина, см |

Осадки |

|||||

|

в год отбора образцов |

в предыдущий год |

||||||

|

за год |

октябрь– март |

апрель– сентябрь |

за год |

октябрь– март |

апрель– сентябрь |

||

|

Отвальная с |

0–20 |

О – 0,69 |

бменный 0,07 |

натрий –0,62 |

0,91 |

0,30 |

0,76 |

|

почвоуг- |

20–40 |

–0,29 |

0,41 |

–0,18 |

0,86 |

0,17 |

0,85 |

|

лублением Мелиора- |

0–20 |

–0,37 |

0,12 |

–0,40 |

–0,30 |

0,69 |

0,05 |

|

тивные |

20–40 |

–0,26 |

0,01 |

–0,25 |

– 0,65 |

–0,35 |

–0,59 |

|

вспашки Внесение |

0–20 |

–0,44 |

0 |

–0,41 |

0,17 |

0,86 |

– 0,87 |

|

гипса |

20–40 |

–0,43 |

–0,24 |

–0,45 |

0 |

0,90 |

– 0,77 |

|

Внесение |

0–20 |

–0,52 |

0 |

–0,33 |

0,17 |

0,86 |

– 0,85 |

|

фосфогипса |

20–40 |

–0,11 |

–0,12 |

–0,06 |

0 |

0,84 |

– 0,85 |

|

Отвальная с |

0–20 |

Об 0,07 |

менный –0,14 |

кальций 0,02 |

0,73 |

0,20 |

–0,56 |

|

почво- |

20–40 |

0,06 |

0,04 |

0,08 |

–0,17 |

–0,58 |

– 0,78 |

|

углублением Мелиора- |

0–20 |

0,77 |

– 0,64 |

0,85 |

–0,57 |

–0,38 |

0,87 |

|

тивные |

20–40 |

0,71 |

–0,12 |

0,70 |

–0,36 |

–0,05 |

0,75 |

|

вспашки Внесение |

0–20 |

0,83 |

–0,13 |

0,78 |

–0,35 |

–0,51 |

0,54 |

|

гипса |

20–40 |

0,81 |

0,26 |

0,80 |

–0,19 |

–0,64 |

0,57 |

|

Внесение |

0–20 |

0,85 |

–0,17 |

0,82 |

–0,65 |

0,13 |

0 |

|

фосфогипса |

20–40 |

0,91 |

0,16 |

0,78 |

–0,48 |

0,31 |

0,43 |

|

Отвальная с |

0–20 |

О 0,77 |

бменный 0,20 |

магний 0,67 |

– 0,84 |

–0,24 |

0,09 |

|

почвоуг- |

20–40 |

0,34 |

0,71 |

0,15 |

– 0,66 |

0,73 |

0,09 |

|

лублением Мелиора- |

0–20 |

– 0,79 |

0,43 |

– 0,83 |

0,60 |

0,11 |

– 0,93 |

|

тивные |

20–40 |

– 0,68 |

0,18 |

– 0,67 |

0,21 |

–0,13 |

– 0,78 |

|

вспашки Внесение |

0–20 |

–0,56 |

0,15 |

–0,54 |

0 |

0,05 |

–0,61 |

|

гипса |

20–40 |

–0,99 |

0,15 |

–0,93 |

0,16 |

0,07 |

–0,62 |

|

Внесение |

0–20 |

–0,55 |

0,11 |

–0,53 |

0,36 |

–0,56 |

–0,33 |

|

фосфогипса |

20–40 |

–0,88 |

0,07 |

–0,78 |

0,05 |

0 |

–0,65 |

Таблица 3. Значения парных коэффициентов корреляции между содержанием гумуса в мелиорированных солонцах и погодными условиями текущего и предшествующего годов (опыт 1)

|

Вариант обработки |

Глубина, см |

Осадки |

|||||

|

в год отбора образцов в предшествующий |

год |

||||||

|

за год |

октябрь– март |

апрель– сентябрь |

за год |

октябрь– март |

апрель– сентябрь |

||

|

Отваль- |

0–20 |

0,04 |

0,09 |

–0,24 |

0,06 |

0,18 |

–0,18 |

|

ная с |

20–40 |

–0,31 |

–0,35 |

0,25 |

0,12 |

0,03 |

0,04 |

|

почвоуг-лублени-ем Трехъя- |

0–20 |

–0,11 |

–0,16 |

0,27 |

–0,10 |

–0,19 |

0,19 |

|

русная |

20–40 |

–0,22 |

–0,21 |

0 |

0,20 |

0,14 |

–0,14 |

|

Плантаж- |

0–20 |

0,13 |

0,17 |

0 |

0 |

0,17 |

–0,18 |

|

ная |

20–40 |

–0,30 |

-0,32 |

0,18 |

0 |

0 |

0 |

В варианте опыта с отвальной вспашкой зависимости между этими показателями обнаружено не было. Отмечена положительная взаимосвязь количества выпадающих осадков и содержанием обменного магния в пахотном слое варианта с отвальной обработкой и отрицательная на мелиорированных вариантах солонцов.

Изменение содержания гумуса анализировалось только для пахотного горизонта. Проведенная оценка достоверности различий содержания гумуса в самом сухом (1984) и самом влажном (1988) годах показала, что различия между содержанием гумуса в 1984 и 1988 гг. статистически не значимы. Анализ взаимосвязи между количеством выпадающих осадков, КУ и содержанием гумуса в почвах опытных участков не выявил значимой связи между этими показателями.

ВЫВОДЫ

-

1. Приведенные результаты исследований показывают, что погодные условия в первую очередь оказывают влияние на быстро-меняющиеся свойства почв, такие как содержание легкорастворимых солей и обменных оснований.

-

2. Не выявлено достоверной корреляции между содержанием гумуса и погодными условиями.

-

3. Направленность и доля влияния климатических показателей для разных свойств мелиорированных солонцов отличается, но в большинстве случаев она составляет менее 30% от доли влияния других факторов.

Отвальная обработка

Рис. 3. Изменение содержания обменных оснований (% от суммы обменных катионов) в мелиорированных солонцах по вариантам опытов. Обозначения слоев: 1 - 0-10 см; 2 — 10—20 см; 3 — 20—30 см; 4

- 30-40 см.

Список литературы Влияние агрометеорологических условий на изменение свойств мелиорированных солонцов сухостепной зоны

- Голованов А.И., Сотнева Н.И. Математическое моделирование влаго-и солепереноса в геосистемах солонцовых комплексов Северного Прикаспия//Почвоведение. 2009. № 3. С. 273-289.

- Еремченко О.З. Природно-антропогенные изменения солонцовых почв в Южном Зауралье. Пермь: Изд-во Пермского ун-та, 1997. 317 с.

- Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 448 с.

- Сажин А.Н. Современные климатические тенденции в Нижнем Поволжье//Природа и хозяйственная деятельность в нижнем Поволжье: Сб. науч. тр. Волгоград, 1986. С. 28-36.

- Сажин А.Н., Губин О.Н. Агроклиматические ресурсы и их изменчивость во времени//Почвенно-экологические проблемы в степном земледелии: Сб. науч. тр. Пущино, 1992. С.30-44.

- Сапанов М.К. Синхронность изменения уровней Каспийского моря и грунтовых вод в Северном Прикаспии во второй половине ХХ в.//Изв. РАН. Сер. географии. 2007. №5. С. 82-87.

- Сиземская М.Л. Изменение морфологии и солевого состава почв солонцового комплекса северного Прикаспия под влиянием агролесомелиорации (на примере Джаныбекского стационара): Автореф. дис. … канд. биол. наук. М., 1989. 24 с.

- Чевердин Ю.И. Закономерности изменения свойств почв юго-востока Центрального Черноземья под влиянием антропогенного воздействия: Автореф. дис. … докт. биол. наук. Воронеж, 2009. 48 с.