Влияние агротехнических факторов на развитие корневых гнилей ячменя в условиях Красноярской лесостепи

Автор: Ивченко В.К., Полосина В.А., Горбунова С.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 6, 2019 года.

Бесплатный доступ

Исследования проведены в зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием культур: сидеральный пар - яровая пшеница - ячмень - кукуруза - пшеница - в полевом стационарном опыте на территории учебно-опытного хозяйства «Миндерлинское» ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». В качестве объекта исследований был выбран чернозем выщелоченный. Ячмень высевали по двум фонам - без удобрений и удобренный. В качестве минеральных удобрений вносили аммиачную селитру в дозе 34,7 кг/га д.в. Предшественником ячменя являлась яровая пшеница, которая высевалась по сидеральному рапсовому пару. Нашими исследованиями установлено снижение заболеваемости подземных органов ячменя при размещении по варианту с плоскорезным рыхлением, минимальной обработкой и отвальной вспашкой по сравнению с вариантомбез проведения основной обработки почвы. На фоне внесения минеральных азотных удобрений развитие корневых гнилей на стерневых образцах ячменя в осенний период 2017 г. снижается до 36,3 % на минимальной обработке почвы, что меньше, чем по другим изучаемым вариантам основной обработки почвы, на 8,7- 14,9 %...

Чернозем выщелоченный, пшеница, ячмень, корневые гнили, минеральные удобрения, обработка почвы

Короткий адрес: https://sciup.org/140243471

IDR: 140243471 | УДК: 633.15:631.116

Текст научной статьи Влияние агротехнических факторов на развитие корневых гнилей ячменя в условиях Красноярской лесостепи

Введение. Корневые гнили являются самыми распространенными и вредоносными забо- леваниями зерновых культур в Красноярском крае. Недобор зерна яровой пшеницы ежегодно превышает 7 %, а ячменя 10 % [1].

По данным краевой станции защиты растений, наиболее высокую вредоносность корневые гнили имеют в зонах недостаточного увлажнения (лесостепная) и засушливых степных районах.

Значительное развитие корневых инфекций обусловлено высокой насыщенностью севооборотов восприимчивыми культурами, которые увеличивают потенциал возбудителей. Немаловажное значение имеет также низкая микробиологическая активность зональных почв, способствующая длительному выживанию покоящихся структур и формированию долговременных эпифитотических очагов [2, 3].

Известно, что механическая обработка почвы является самым энергоемким и дорогостоящим приемом при возделывании сельскохозяйственных культур. На обработку почвы приходится до 40 % всех затрат в зависимости от возделываемых культур. Поэтому предпринимаются попытки сокращения этих затрат путем замены энергоемких приемов обработки почвы менее энергозатратными.

Цель исследований. Изучить влияние различных приемов основной обработки почвы на распространение и развитие болезней ячменя и урожайность зерна на двух фонах – без внесения и с применением минеральных азотных удобрений.

Объекты и методы исследований. Исследования проведены в зернопаропропашном севообороте в полевом стационарном опыте на территории учебно-опытного хозяйства «Мин-дерлинское» ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ.

Объект исследования – чернозем выщелоченный. Гранулометрический состав чернозема выщелоченного – тяжелосуглинистый.

В опыте высевался ячмень сорта Ача.

Схема опыта включала следующие варианты:

-

1. Отвальная обработка (вспашка на 20– 22 см).

-

2. Безотвальная обработка (плоскорезное рыхление на 20–22 см).

-

3. Минимальная обработка (дискование на 8–10 см).

-

4. Без основной обработки почвы.

Общая площадь полевого опыта составляет 10 га. Повторность в опыте – 4-кратная. Срок посева ячменя – третья декада мая.

Агротехника возделывания ячменя была общепринятой [4].

В каждом варианте ячмень высевали по двум фонам – без удобрений и удобренный. В качестве минеральных удобрений вносили аммиачную селитру в дозе 34,7 кг/га д.в.

В течение вегетационного периода и в лабораторных условиях были проведены следующие учеты и наблюдения:

-

1. Распространение и развитие болезней определяли в сроки, установленные стандартными методиками; оценивали в соответствии со шкалами (балл, процент), рекомендованными ВНИИЗР.

-

2. Фитоэкспертиза семян проводилась методом влажных рулонов.

-

3. Анализ структуры урожая проводили перед уборкой зерновых культур методом пробных площадок, которые выделяли по диагонали участка через равные промежутки на всех вариантах опыта в четырехкратной повторности.

-

4. Фактический урожай в бункерной массе учитывали по каждому варианту в 4-кратной повторности, приводили к стандартной 14%-й влажности и 100%-й чистоте.

-

5. Биологическую урожайность рассчитывали на основании данных структуры урожая (продуктивного стеблестоя, озерненности колоса, массы 1000 зерен).

-

6. Математическая обработка результатов исследований проводилась по Б.А. Доспехову.

Результаты исследований и их обсуждение . Ячмень является очень важной продовольственной, кормовой и технической культурой. Для получения высоких урожаев этой культуры необходимо защитить растения от воздействия вредных организмов и болезней. Высокая степень пораженности зерна ячменя ставит на повестку дня вопросы снижения вредоносности патогенных микроорганизмов с помощью агротехнических методов.

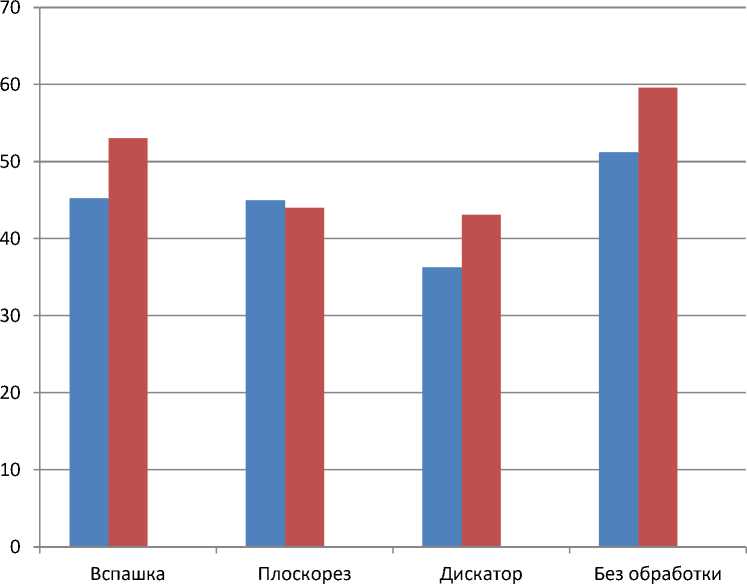

Осенью 2017 года нами были отобраны стерневые образцы ячменя для определения зараженности корневыми гнилями. Полученные результаты исследований представлены на рисунке.

■ Без удобрений

■ Удобренный

Развитие корневой гнили на подземных органах ячменя (6.09.2017), %

«Индекс развития болезни» объединяет два показателя – распространенность и степень поражения растений болезнями.

Из рисунка видим, что внесение только одного азотного удобрения усиливает развитие болезни. Общеизвестно, что избыточное азотное питание усиливает вегетативный рост растений, затягивает их развитие, обогащает растение азотосодержащими веществами, которые служат главным источником энергии для патогенов, поэтому возрастает восприимчивость растений-хозяев к инфекциям разной этиологии. В результате такого противоречия общее количество больных растений увеличивается, хотя урожай этих растений выше по сравнению с больными растениями на неудобренных участках [5]. Оценивая влияние различных приемов основной обработки почвы на неудобренном фоне на показатель индекса развития болезни ячменя, можно отметить снижение заболеваемости подземных органов этой культуры при размещении по варианту с минимальной обработкой почвы (дискатор) по сравнению с другими изучаемыми вариантами основной обработки почвы. Макси- мальный индекс развития болезни ячменя отмечен на варианте без проведения основной обработки почвы (см. рис.).

На фоне внесения минеральных азотных удобрений развитие корневых гнилей на стерневых образцах ячменя, отобранных в осенний период 2017 г., снижается до 36,3 % на минимальной обработке почвы дискатором на 8– 10 см, что меньше, чем по другим вариантам обработки почвы, на 8,7–14,9 %.

Результаты определения степени вредоносности корневых и прикорневых гнилей посредством обследования посевов, которое проводилось нами два раза за сезон – в фазу кущения и фазу молочно-восковой спелости зерна, представлены в таблице 1.

Результаты проведенных в 2018 году исследований свидетельствуют, что развитие корневых гнилей в период от фазы кущения и до фазы молочно-восковой спелости увеличивается (табл. 1). В фазе молочно-восковой спелости как распространение корневых гнилей, так и интенсивность развития болезни корней возросло в 1,1–2,1 раза.

Таблица 1

Влияние приемов основной обработки почвы и удобрений на развитие корневых гнилей ячменя, 2018 г.

|

Вариант |

Фон |

Распространение, % |

ИРБ, % |

Степень поражения, балл |

|||

|

1 |

2 |

1 |

2 |

1 |

2 |

||

|

Вспашка отвальная на 20–22 см |

Удобренный |

98 |

100 |

40,0 |

45,0 |

1,6 |

1,8 |

|

Без удобрений |

72 |

100 |

29,0 |

61,0 |

1,3 |

2,6 |

|

|

Без обработки |

Удобренный |

94 |

100 |

37,1 |

58,0 |

1,5 |

2,3 |

|

Без удобрений |

91 |

100 |

39,3 |

64,0 |

1,6 |

2,4 |

|

Примечание: 1 – фаза кущения; 2 – фаза молочно-восковой спелости; ИРБ – индекс развития болезни.

При этом приемы основной обработки почвы и минеральные удобрения не оказали заметного влияния на такой показатель, как распространение болезни. На всех изучаемых вариантах обработки почвы и фонах удобрений в фазу молочно-восковой спелости распространение болезни достигло максимального уровня и составило 100 %.

В то же время следует отметить, что к моменту наступления фазы молочно-восковой спелости ячменя удобренный фон варианта с отвальной вспашкой характеризовался более низкими показателями индекса развития болезни (45,0 %) и, соответственно, степени пораженности, выраженной в баллах (1,8). Возможно, это связано с более благоприятным режимом увлажнения, который сложился в почве варианта с отвальной обработкой. Так, запасы доступной влаги в метровом слое почвы на варианте с отвальной вспашкой составили 178,7 мм, в аналогичном слое варианта без основной обработки – 134,6 мм.

Влияние различных приемов основной обработки почвы и удобрений отразилось на биометрических показателях и урожайности ячменя (табл. 2).

На варианте с отвальной обработкой почвы отмечено повышенное количество продуктивных колосьев как на удобренном, так и неудобренном фоне по сравнению с аналогичными фонами варианта без проведения основной обработки почвы.

Совершенно иная зависимость характерна для показателя массы 1000 зерен: на варианте без обработки почвы масса 1000 зерен больше на 1,3–2,4 г (на удобренном фоне на 1,3 г, неудобренном – на 2,4 г) по сравнению с отвальной обработкой почвы при НСР 095 (на неудобренном фоне 1,6 г, на удобренном – 1,5 г).

Биологическая урожайность ячменя изменялась на изучаемых вариантах от 24,0 до 37,0 ц/га (табл. 2).

Таблица 2

|

Вариант |

Фон |

Количество продуктивных колосьев, шт. |

Озернен-ность колоса, шт. |

Масса 1000 зерен, г |

Урожайность, ц/га |

|

|

биологическая |

фактическая |

|||||

|

Вспашка на 20–22 см |

Удобренный |

405 |

20 |

46,3 |

37,0 |

25,8 |

|

Без удобрений |

341 |

19 |

45,1 |

29,2 |

23,7 |

|

|

Без обработки почвы |

Удобренный |

380 |

19 |

47,6 |

34,0 |

23,1 |

|

Без удобрений |

263 |

19 |

47,5 |

24,0 |

22,4 |

|

Урожайность зерна ячменя в 2018 году, ц/га

Вспашка в качестве основной обработки почвы под ячмень способствовала увеличению урожайности как на удобренном, так и неудобренном фоне на 3,0–5,2 ц/га по сравнению с нулевой обработкой (табл. 2).

При возделывании ячменя на варианте без проведения основной обработки почвы происходит снижение биологической урожайности зерна ячменя с 29,2 до 24,0 ц/га на неудобренном фоне и с 37,0 до 34,0 ц/га на фоне с применением минеральных азотных удобрений.

Учет фактической урожайности зерна ячменя показал, что, несмотря на снижение абсолютной урожайности этой культуры по сравнению с биологической, отмеченная выше зависимость изменения продуктивности ячменя от различных приемов основной обработки почвы и фона удобрений сохраняется (НСР 095 для удобренного фона составляет 0,9 ц/га; НСР 095 для фона без удобрений – 0,7 ц/га).

Выводы

-

1. Максимальный индекс развития болезни ячменя отмечен на варианте без проведения основной обработки почвы.

-

2. Развитие корневых гнилей в период от фазы кущения и до фазы молочно-восковой спелости ячменя увеличивается в зависимости от варианта основной обработки почвы и вносимых удобрений в 1,1–2,1 раза.

-

3. Вариант с отвальной обработкой почвы характеризовался повышенным количеством продуктивных колосьев как на удобренном, так и неудобренном фоне по сравнению с аналогичными фонами варианта без проведения основной обработки почвы.

-

4. Положительное влияние на фитосанитар-ное состояние посевов ячменя обеспечила традиционная отвальная вспашка на глубину 20– 22 см, которая характеризовалась максимальной урожайностью зерна ячменя по сравнению с вариантом без проведения основной обработки почвы.

Установлено положительное действие минимальной обработки почвы, проводимой под вторую зерновую культуру – ячмень, которое про- является в снижении уровня заболеваемости корневыми гнилями на подземных органах как на удобренном, так и на неудобренном фоне по сравнению с другими вариантами основной обработки почвы.

Максимальный показатель массы 1000 зерен получен на варианте без проведения основной обработки почвы по сравнению с отвальной вспашкой.

Список литературы Влияние агротехнических факторов на развитие корневых гнилей ячменя в условиях Красноярской лесостепи

- URL: https://rosselhoscenter.com/index.php/ otdel-zashchity-rastenij-17 (дата обращения: 05 февраля 2019).

- Порсев И.Н. Адаптивные фитосанитарные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях Зауралья. - Шадринск, 2009. - 320 с.

- Торопова Е.Ю. Экологические основы защиты растений от болезней в Сибири. - Новосибирск, 2005. - 370 с.

- Система земледелия Красноярского края на ландшафтной основе: науч.-практ. рекомендации / под общ. ред. С.В. Брылева. - Красноярск, 2017. - 224 с.

- Терехова В.Ф. Фитопатологическая экспертиза семян: учеб. пособие / Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск, 2009. - 100 с.