Влияние активного порошка дискретно девулканизованной резины на низкотемпературные свойства битума

Автор: Горбатова Виктория Николаевна, Гордеева Ирина Владимировна, Дударева Татьяна Владимировна, Красоткина Ирина Александровна, Никольский Вадим Геннадьевич, Егоров Виктор Михайлович

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Результаты исследований ученых и специалистов

Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.

Бесплатный доступ

Введение. Рассмотрены различные методы определения прогнозируемой температуры разрушения битумного вяжущего при низких температурах и дана оценка возможного влияния на результаты химического состава битума, природы модификатора и термоистории испытуемых образцов. Для улучшения низкотемпературных свойств битума предложен порошковый эластомерный модификатор, способный к быстрому распаду на микро- и нанофрагменты при контакте с горячим битумом. Материалы и методы исследования. При температурах до -36оС проведены осцилляционные реологические испытания (4-mm DSR тест) RTFO-состаренных образцов битума БНД 60/90 и модифицированного вяжущего (МВ), содержащего активный порошок дискретно девулканизованной резины (АПДДР), полученный методом высокотемпературного сдвигового измельчения из резины изношенных шин. МВ готовили смешением битума (3 мин; 160оС и 600 об/мин) с 12.5 масс. % АПДДР. Результаты и обсуждение. Исследовано влияние условий проведения испытаний на реологические параметры. Определены структурные переходы в битуме и МВ методами дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) и температура растрескивания тех же образцов в статических условиях в тесте ABCD. Выявлено снижение температуры фактического растрескивания образца МВ по сравнению с битумом. Заключение. Показано, что АПДДР в качестве модификатора влияет на структуру битума и снижает температурную чувствительность битума к внешним воздействиям.

Битум, апддр, низкотемпературные трещины, стеклование

Короткий адрес: https://sciup.org/142237357

IDR: 142237357 | УДК: 665.775.4 | DOI: 10.15828/2075-8545-2023-15-1-72-83

Текст научной статьи Влияние активного порошка дискретно девулканизованной резины на низкотемпературные свойства битума

Выбирая битум для строительства дорожных покрытий, стремятся к тому, чтобы его температурный интервал пластичности, определяемый как разница между температурой размягчения и температурой хрупкости, соответствовал климатическим условиям региона. В противном случае велика вероятность образования различного рода дефектов, среди которых существенное место занимает образование трещин в зимний период [1]. Низкотемпе- ратурные трещины могут появляться в отсутствие транспортной нагрузки при однократном понижении температуры вследствие усадочных и растягивающих напряжений. Также важна устойчивость битума к циклическим деформациям, возникающим под действием движущихся транспортных средств, и к статическим – во времени под нагрузкой [2].

Температура хрупкости по Фраасу [3] большинства современных дорожных битумов не достигает –30оС [4], в то время как на 65% территории Российской Федерации температура воздуха в самые холод-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ные дни опускается ниже –35оC [5]. Для улучшения свойств битума его модифицируют различного рода полимерами, термоэластопластами, эластомерами и другими добавками [6]. Как правило, модификация обеспечивает высокую устойчивость дорожного покрытия к пластическим деформациям в жаркий период года. Относительно влияния модификаторов на низкотемпературные и усталостные свойства битума нет единого мнения, несмотря на сообщения о положительных результатах мониторинга дорожных покрытий [7–9].

Несмотря на многолетние исследования, сохраняется проблема прогнозирования поведения дорожных покрытий в процессе эксплуатации на основании низкотемпературных лабораторных испытаний битума [10]. Во многом это связано со сложностью химического состава битума [7] и динамики изменения микроструктур, образующихся при охлаждении [11–12]. Присутствие в битуме двух типов восков (wax): парафинового и нафтенового (микрокристаллического), способных к кристаллизации при положительных и отрицательных температурах, соответственно [13–15] определяет центры концентрации напряжений. Битумы, получаемые из нефти разного месторождения, могут отличаться содержанием восков с различным химическим составом, что приводит к возможности стеклования, кристаллизации, рекристаллизации и плавления микроструктур в широком температурном диапазоне: от 80-90 °С вплоть до отрицательных температур, даже ниже –40оС [7, 15].

Среди наиболее распространенных методов низкотемпературных испытаний битума следует назвать определение температуры хрупкости по Фраасу [16] и BBR тест [17]. Однако считается, что эти методы недооценивают низкотемпературные характеристики модифицированных вяжущих (МВ) [18]. В последние годы предложены новые методы низкотемпературных испытаний как битума, так и МВ, позволяющие определять температуру разрушения образца при охлаждении в статических условиях (ABCD-test [19]) и реологические характеристики при динамических испытаниях на реометре динамического сдвига с диаметром параллельных пластин 4 мм (4-mm DSR тест) [20]. Сущность метода ABCD заключается в охлаждении образца кольцевой формы с фиксированным внутренним диаметром до растрескивания. В 4-mm DSR тесте выполняют осцилляци-онные испытания в заданном диапазоне частот при деформации 0.1%. Каждый образец испытывают при двух температурах, различающихся на 10оС, начиная с более низкой. Несмотря на то, что DSR позволяет исследовать образцы вплоть до –40оC, испытания при низких температурах до настоящего времени не являются общепринятой практикой [21]. При разработке 4-mm DSR теста предлагалось прово- дить испытания при относительно высоких температурах по сравнению с BBR тестом, а полученные результаты затем сдвигать к соответствующей низкой температуре [22].

По сложившейся практике, параметры, получаемые в BBR тесте, используются для расчета теплового напряжения битума и асфальтобетона [23]. Поэтому был предложен метод преобразования данных комплексного модуля сдвига (G*), получаемых в 4-mm DSR тесте в параметры, определяемые в BBR тесте: жесткость (S) и коэффициент ползучести (m) [20]. Отметим, что для вяжущих, модифицированных блок-сополимером стирол-бутадиен-стирола (СБС), исследования взаимосвязи этих параметров показали наличие линейной корреляции в случае, когда битум совместим с СБС, и отклонения от линейной тенденции в вяжущих с плохой совместимостью СБС и битума, когда наблюдается расслоение на макрофазы [9].

Также следует отметить, что в большинстве случаев протоколы лабораторных испытаний игнорируют эффект, так называемого, термообратимого старения битума, являющегося следствием физических процессов, таких как кристаллизация, разделение фаз и стеклование, которые обратимы при нагревании до достаточно высоких температур, в отличие от окислительного старения [24–25]. Так, например, схема пробоподготовки образцов перед испытаниями в 4-mm DSR тесте [26] на реометре динамического сдвига не предусматривает их отжиг (только кратковременный разогрев до 70оС для улучшения адгезии к пластинам реометра) и не регламентирует сроки хранения образцов между процедурой старения и проведением испытаний, в отличие от образцов, испытываемых по BBR тесту (разогрев до 163–175оС и «испытание в течение 4 часов») [27] и по ABCD тесту (разогрев до 163–175оС и «остывание до комнатной температуры в течение не менее 30 минут») [28]. Результатом является проведение испытаний образцов, зачастую находящихся в неравновесном состоянии, следствием чего порой является несоответствие прогнозируемого и реального срока службы покрытий [10, 24]. Ввиду этого особое значение приобретает термоистория образцов, осуществляемая в процессах пробоподготовки и проведения испытаний [29].

Целью данной работы было исследование влияния эластомерного порошкового модификатора, способного к быстрому распаду в горячем битуме на микро- и нанофрагменты [30], на низкотемпературные свойства битума. В настоящей работе для образцов с различной термоисторией при –20, –26, –30 и –36оС проведены реологические испытания битума БНД 60/90 и модифицированного вяжущего, содержащего активный порошок дискретно девулка-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ низованной резины (АПДДР), полученный методом высокотемпературного сдвигового измельчения [31] из резины изношенных шин. Полученные данные были сопоставлены с результатами низкотемпературного растрескивания в статических условиях (в отсутствие нагрузки) тех же образцов в тесте ABCD и с данными дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе были использованы:

-

• Битум марки БНД 60/90: глубина проникания иглы (пенетрация) при 25оС – 60×0,1 мм; температура размягчения по кольцу и шару – 48оС; температура хрупкости по Фраасу – минус 18оС.

-

• Активный порошок дискретно девулканизо-ванной резины (АПДДР), полученный высокотемпературным сдвиговым измельчением рези-

- ны изношенных шин. Размер частиц – менее 0,63 мм; удельная поверхность (BET) при Т = 77 К – 0,45 м2/г.

-

• Модифицированное вяжущее (МВ), приготовленное перемешиванием при 160оС в течение 3 мин битума и АПДДР со скоростью вращения 600 об/мин. Концентрация АПДДР в МВ составляла 12.5 масс. %.

До проведения испытаний образцы битума и МВ подвергали термоокислительному старению [32] в тонком слое в течение 85 минут при 163оС (RTFO старение).

Испытания устойчивости образцов к низкотемпературному растрескиванию в статических условиях выполняли на приборе ABCD фирмы «Инфотех» (РФ) с использованием 4 параллельных образцов в соответствии с [28].

Тепловые свойства исследовали на калориметре ДСК-500 в атмосфере азота при скорости нагрева-

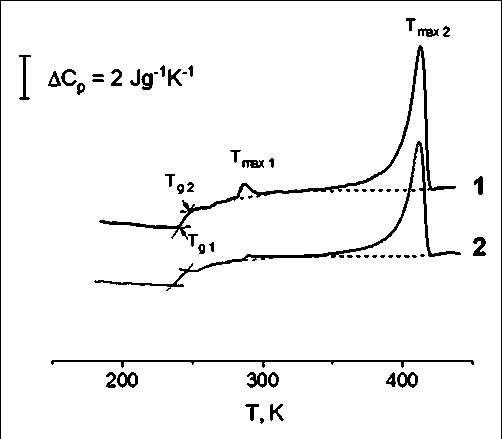

Таблица 1

Схемы пробоподготовки RTFO-состаренных образцов битума и МВ для проведения 4-mm DSR теста

Рис. 1. Схема вариантов проведения испытаний

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ ния 1–5 K/мин. Температурная шкала калибровалась по точкам плавления льда (273.1 К) и индия (429.7 К); шкала теплового потока – по теплоемкости лейкосапфира. Измерения проводились в области температур 180–430 K. Вес образцов для испытаний составлял 5 мг.

Реологические исследования выполняли на реометре динамического сдвига «MCR 702e» фирмы «Anton Paar» (Австрия) с параллельными пластинами диаметром 4 мм (4-mm DSR тест). Для оценки влияния термоистории образцов использовали 3 схемы пробоподготовки (см. таблицу 1). Укладку образцов в реометр проводили при 60оС, обрезку образцов проводили при этой же температуре после 5 мин термостатирования с установленным зазором между пластинами реометра 1.87 мм. Установку рабочего зазора – 1.75 мм – выполняли при 30оС, с последующим термостатированием в течение 20 минут. Выполняли осцилляционные испытания при постоянной деформации (γ) 0.1 % в диапазоне частот (ω) от 0.016 до 7.96 Гц при –36, –30, –26 и –20оС с термостатированием образцов при температуре испытаний в течение 20 мин.

Варианты проведения низкотемпературных испытаний представлены на рис. 1: при варианте испытаний ВИ-1 один образец исследовали при двух температурах с интервалом 10оС, начиная с более низкой в соответствии с [26]; при варианте испытаний ВИ-2 для каждой температуры использовали новый образец.

Параметры низкотемпературной трещиностой-кости: жесткость ползучести S(60), m, Т(S) и Т(m) определяли в соответствии с [26].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Испытания RTFO-состаренных образцов битума БНД 60/90 и модифицированного вяжущего (МВ) на его основе на приборе ABCD показали (см. табл. 2), что растрескивание МВ происходило на 7.6оС ниже, чем у исходного битума при более высоких деформации (в 1,7 раза) и напряжении разрушения (в 1,8 раз), что говорит о положительном эффекте модификации.

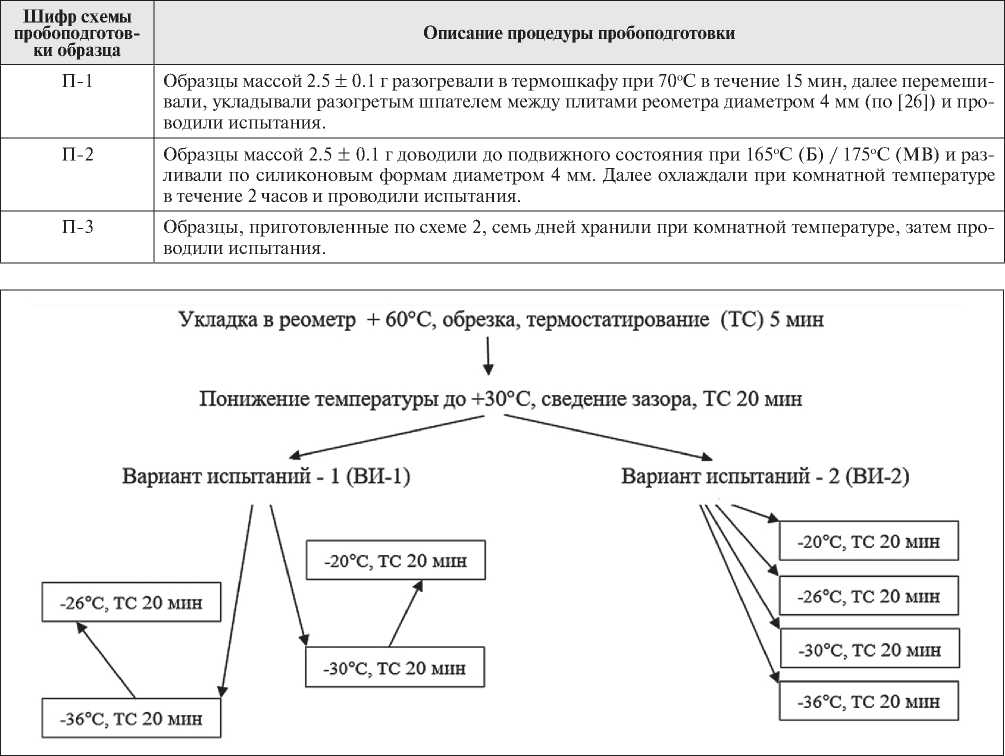

Экспериментальные кривые ДСК для исследованного битума и МВ приведены на рис. 2. На обе-

Рис. 2. Кривые ДСК RTFO-состаренных образцов битума (1) и МВ (2)

их кривых теплового потока в интервалах температур Tg: 241–249 K (от –32оС до –24оС) для битума и 235–241 K (от –38оС до –32оС) для МВ наблюдается ступенька, связанная с процессом стеклования. По температурному положению эта ступенька попадает в температурный диапазон расстеклования аморфной части низкомолекулярного полиэтилена (для битума – восков). В исследованных образцах объем этой аморфной части составляет ~ 60%. Второй интересный факт, что наблюдающийся для данного битума при Т = 288 К пик, характерный для плавления кристаллов парафинов с длиной цепи порядка 16–19 единиц, сильно уменьшается для МВ и немного сдвигается до 290 К. Следует отметить, что для МВ энтальпия плавления ∆H1 уменьшается до 2 Дж–1 от 8 Дж–1 для битума, и, соответственно, содержание закристаллизованной части воска значительно меньше, чем в образце битума. Следовательно, в модифицированном вяжущем большая часть восков не образует изолированных локальных объемов, в которых могут образоваться зародыши микрокристаллов (уменьшение энтальпии плавления ∆H2), а служит пластификатором для матрицы (на это указывает снижение температурного диапазона расстеклования). Скорее всего это говорит о том,

Таблица 2

Результаты испытаний RTFO-состаренных образцов по методу ABCD

|

Материал |

Температура растрескивания (фактическая), ТABCD, оС |

Скачок деформации, µε |

Напряжение разрушения, σ, MПa |

|

Битум |

–34,3 |

16,1 |

2,3 |

|

МВ |

–41,7 |

26,8 |

4,2 |

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ что стерические затруднения в матрице образца из-за наличия микро- и суб-микрочастиц резины [34] существенно уменьшают число и размер кристаллов воска.

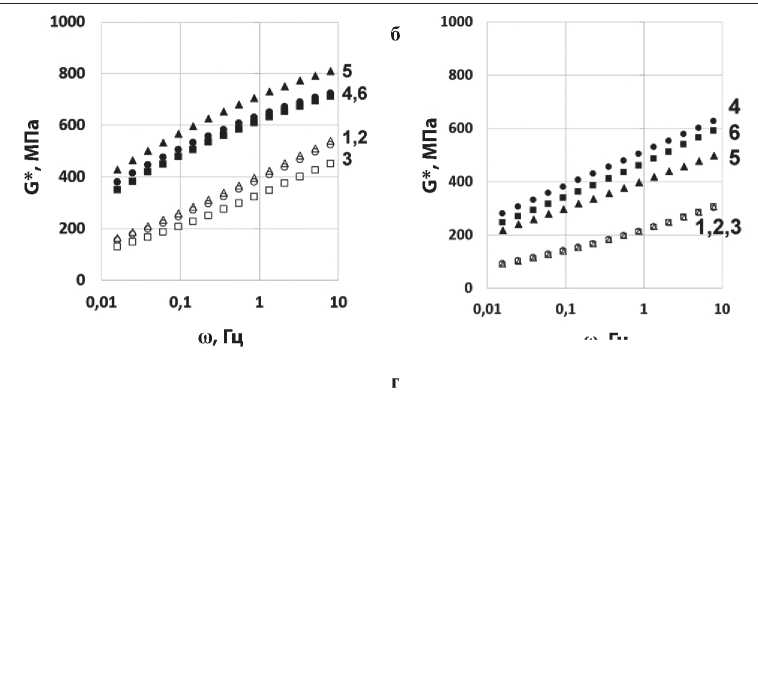

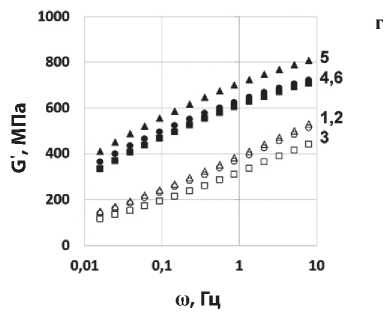

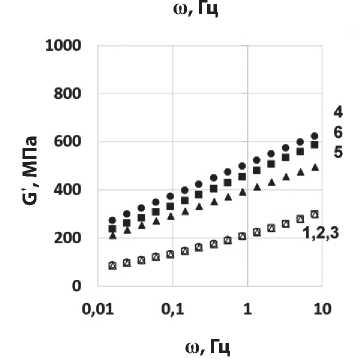

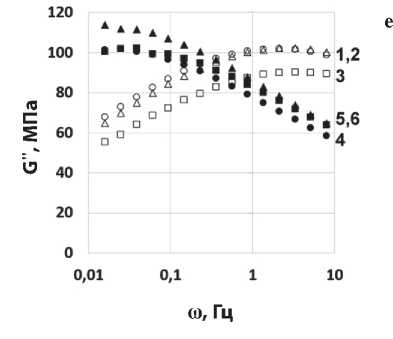

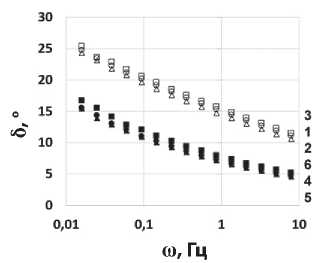

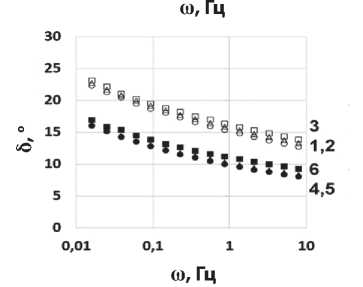

На первом этапе реологических исследований оценивали влияние пробоподготовки (термоистории) образцов (см. табл. 1) на реологические параметры. На рис. 3 приведены графики зависимости от частоты испытаний комплексного модуля (G*) (а, б), модуля упругости (G') (в, г), модуля потерь (G'') (д, е) и фазового угла (δ) (ж, з) для битума Б и модифицированного вяжущего (МВ) при–20 и –36оС при схемах пробоподготовки П-1 (кривые 1, 4); П-2 (кривые 2, 5); П-3 (кривые 4, 6) (вариант испытаний ВИ-1).

Анализируя графики, представленные на рис. 3, можно отметить значительное влияние термоистории на поведение образцов битума при обеих температурах испытаний. Для МВ схема пробоподготовки не имела значения при –20оС (все кривые расположены очень близко), в отличие от поведения МВ при –36оС.

Следует отметить, что образец битума с пробо-подготовкой П-2 (отжиг) при –36оС демонстрировал во всем диапазоне частот максимальные, по сравнению с пробоподготовками П-1 и П-3, значения G*, G' и G'' (в то время, как образец МВ – минимальный); минимальные значения и большую зависимость δ от частоты по сравнению с МВ.

Возможное объяснение различного влияния отжига на структуру вяжущего заключается в том, что битум был отожжен при более низкой температуре, чем МВ – 165 и 175оС, соответственно. Имеющиеся в литературе данные говорят о том, что полное исчезновение микроструктуры можно наблюдать вблизи 180оС [34]. В таком случае можно предположить, что вариант пробоподготовки П-2 для МВ сопровождался гомогенизацией микроструктуры при отжиге при 175оС с последующим образованием менее жесткой структуры, по сравнению с вариантом пробоподго-товки П-1, где кратковременный разогрев до 70оС не полностью убирает низкотемпературное отверждение.

a

Рис. 3. Графики зависимости от частоты испытаний при варианте испытаний ВИ-1: а, б – комплексного модуля (G*), в, г – модуля упругости (G'), д, е – модуля потерь (G''), ж, з – фазового угла (δ) RTFO-состаренных образцов битума (слева) и МВ (справа): при –20оС (1, 2, 3) и –36 оС (4, 5, 6) при схемах пробоподготовки П-1 (1, 4); П-2 (2, 5); П-3 (3, 6)

в

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

д

я

У

з

i::

Q а ° 0°°

ж

ОД

О 0,01

Продолжение рис. 3. Графики зависимости от частоты испытаний при варианте испытаний ВИ-1: а, б – комплексного модуля (G*), в, г – модуля упругости (G'), д, е – модуля потерь (G''), ж, з – фазового угла (δ) RTFO-состаренных образцов битума (слева) и МВ (справа): при –20оС (1, 2, 3) и –36 оС (4, 5, 6) при схемах пробоподготовки П-1 (1, 4); П-2 (2, 5); П-3 (3, 6)

Можно также отметить близость результатов испытаний образцов с пробоподготовками П-1 и П-3 и для битума, и для МВ, что говорит об обратимости микроструктуры вяжущих после отжига.

Также при анализе результатов, представленных на рис. 3, обращает на себя внимание различие в поведении кривых G' и G'' битума и МВ. Если значения G' в обоих случаях растут с увеличением температуры и частоты испытаний, то кривые G'' демонстрирует более сложное поведение, существенно различающееся для битума и МВ. Так, при –20оС, значение G'' для МВ растет аналогично G' во всем диапазоне частоты испытаний, а для битума рост G'' замедляется и наблюдается слабо выраженный максимум, независимо от варианта пробоподготовки. При –36оС значение G'' битума при пробоподготовке П-2 (кривая 5) снижается во всем диапазоне частоты испытаний, а при пробоподготовках П-1 (кривая 4) и П-3 (кривая 6) демонстрирует небольшой рост при малых частотах с последующим снижением. Для МВ при этой же температуре кривые, соответствующие пробоподготовкам П-2 и П-3 (кривые 5 и 6, соответственно), растут, а при пробоподготовке П-1 (кривая 4) рост G'' замедляется и наблюдается очень слабо выраженный максимум.

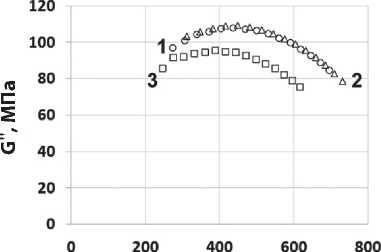

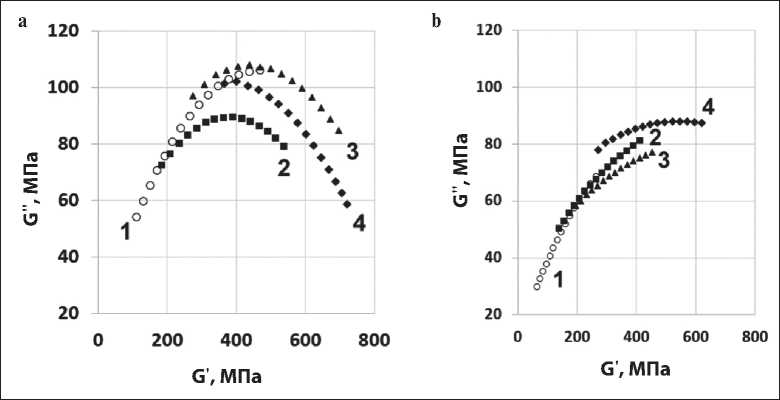

На рис. 4 для образцов битума и модельного вяжущего с разными схемами пробоподготовки представлены полученные при –30оС зависимости модуля потерь G'' от модуля упругости G' (Cole-Cole диаграммы).

Как можно видеть, при испытаниях RTFO-состаренных образцов всех схем пробоподготовки на кривых битума (рис. 4 а) присутствует максимум (частоты положения максимума приведены в табл. 3), в то время как на кривых МВ максимум не наблюдается.

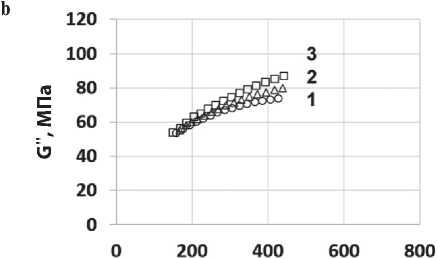

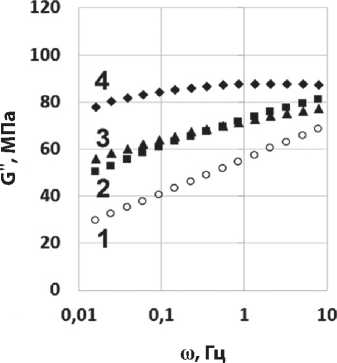

Схема пробоподготовки П-1 была выбрана для дальнейших испытаний как наиболее воспроизводимая. На рис. 5 для RTFO-состаренного битума приведены графики зависимости G* (а); G' (б); G'' (в); δ (г) от частоты испытаний (ω) в 4-mm DSR тесте при –20; –26; –30 и –36оС. Для каждой температуры использовали новый образец (вариант испытаний – ВИ-2). Как можно видеть, при понижении температуры и увеличении частоты испытаний G* и G' растут. Совершенно иначе ведет себя G'', который при –20оС демонстрирует рост, а при –26 и –30оС после достижения максимума наблюдается уменьшение значений. При –36оС наблюдается

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

a

G ' , МПа

Рис. 4. Cole-Cole диаграммы при –30оC RTFO-состаренных образцов: битум (а) и МВ (б) при схеме пробопод-готовки П-1 (1), П-2 (2), П-3 (3)

G ' , МПа

Таблица 3

Влияние условий испытаний на частоту ωG''max при схеме пробоподготовки П-1

Следует отметить, что температура –36оС близка к температуре фактического растрескивания битума в статических условиях, которая в тесте ABCD составляет –34.3оС. Отметим, что есть мнение, что среди всех методов низкотемпературных испытаний результаты метода ABCD с относительной деформацией образцов около 0.012% наиболее близки к дилатометрическому методу определения температуры стеклования [35].

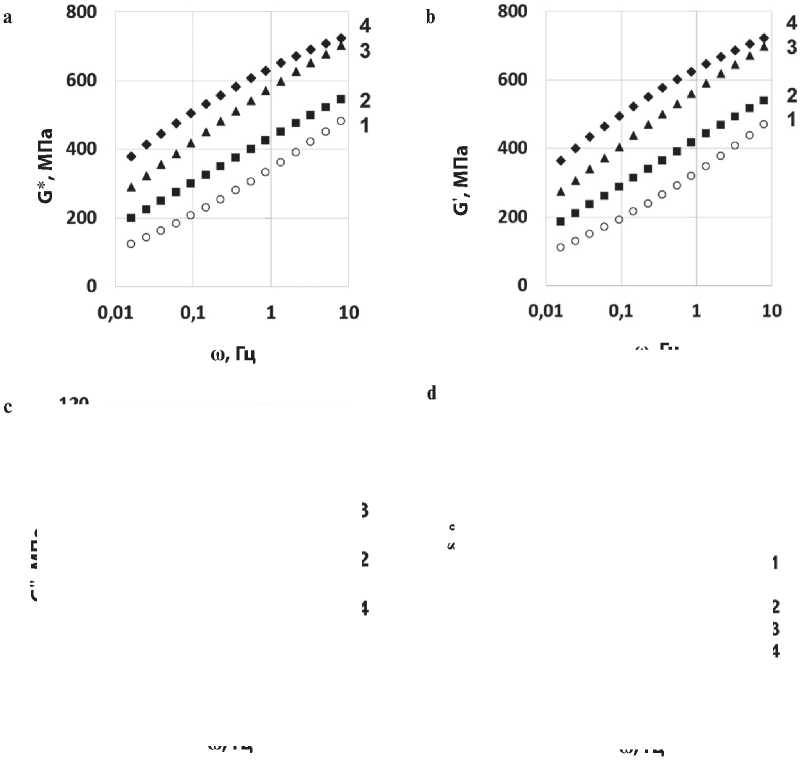

На рис. 6 для RTFO-состаренного образца МВ представлены графики зависимости G'' (6 а) и δ (6 б) от частоты испытаний (ω) при –36 и –30оС. Про-боподготовку образцов производили по схеме П-1, для каждой температуры использовали новый образец (вариант испытаний – ВИ-2). Для МВ, как и для битума, в исследованном интервале температур наблюдается рост G* и G' (не приводится) и сниже- ние δ. Следует отметить меньший, по сравнению с битумом, угол наклона фазового угла при –36оС и его более высокие значения: от 16 до 8 градусов. Модуль потерь МВ при –20 и –26оС растет, подобно G* и G'; при –30оС скорость его роста замедляется так, что при больших частотах кривые G'' соответствующие температурам испытаний –26 и –30оС, пересекаются, а при –36оС можно наблюдать подобие плато.

На рис. 7 представлены Cole-Cole диаграммы RTFO-состаренных образцов битума и МВ (про-боподготовка по схеме П-1, вариант испытаний – ВИ-2) при –20; –26; –30 и –36оС.

Как можно видеть из рис. 7 а, Cole-Cole диаграммы битума при –26; –30 и –36оС характеризуются наличием хорошо выраженного максимума, что может быть интерпретировано как динамическое (механическое) стеклование, возникающее под действием приложенной нагрузки при частоте (ωG''max). Можно также предположить, что температура –36оС, при которой модуль потерь битума начинает снижаться при малых частотах (0.016 Гц), близка к температуре

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 5. Графики зависимости от частоты испытаний (ω) в 4-mm DSR тесте: G* (а), G' (б), G'' (в), δ (г) RTFO-состаренного битума при –20оС (1); –26оС (2); –30оС (3) и –36оС (4). Пробоподготовка П-1, вариант испытаний – ВИ-2

a

b

Рис. 6. Графики зависимости от частоты испытаний (ω) в 4-mm DSR тесте: G'' (а); δ (б) RTFO-состаренного образца МВ при –20 (1); –26 (2); –30 (3) и –36оС (4). Пробоподготовка по схеме П-1, вариант испытаний – ВИ-2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Рис. 7. Сole-Cole диаграмма RTFO-состаренных образцов: битум (а) и МВ (б) при –20оС (1); –26оС (2); –30оС (3) и –36оС (4). Пробо-подготовка по схеме П-1, вариант испытаний – ВИ-2

структурного стеклования. На Cole-Cole диаграмме МВ (рис. 7 б), как можно видеть, подобие максимума появляется при –36оС.

Отсутствие максимума на Cole-Cole диаграмме МВ –20; –26; –30оС (рис. 7 б) в сочетании с более высокими, по сравнению с битумом, значениями δ и более низкими значениями модулей (рис. 6) позволяет сделать вывод о благоприятном влиянии модификатора на структуру битума и понижении температуры динамического стеклования. Это заключение подтверждает понижение температуры растрескивания в тесте ABCD для МВ по сравнению с битумом (табл. 1), а также смещение в сторону более низких температур ступеньки стеклования на кривой ДСК (рис. 2).

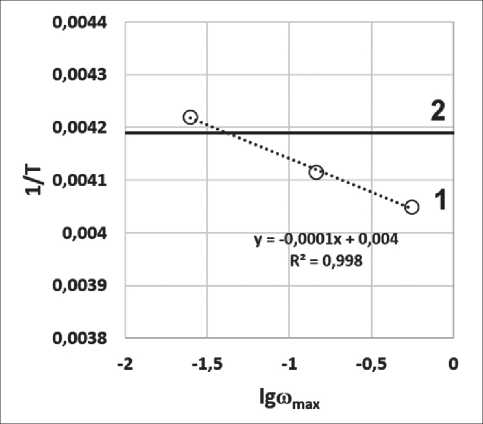

На рис. 8 для RTFO-состаренного битума приведен график зависимости положения максимума по частоте от обратной температуры испытаний, которая носит линейный характер с достоверностью аппроксимации (R2) 0.9988. На этом же графике показана прямая, параллельная оси абсцисс, соответствующая значению обратной температуры разрушения образца битума в ABCD тесте.

При температурах ниже –20оС можно ожидать, что приложенные к битуму нагрузки даже в линейном диапазоне будут приводить к накоплению повреждений, сказывающихся при повторном использовании образца. Это предположение подтвердилось при сравнении испытаний по вариантам ВИ-1 и ВИ-2. В табл. 3 для битума и МВ приведены значения частоты ωG''max, соответствующей максимуму G'' на Cole-Cole диаграммах, в зависимости от варианта испытаний и температуры испытаний для схемы пробоподготовки П-1. При анализе таблицы следует помнить, что в обоих вариантах испытаний при –30 и –36оС испытывались новые образцы. При –20 и –26оС в варианте ВИ-2 использовали новые образцы, а в варианте ВИ-1 образцы, которые до это-

Рис. 8. График зависимости частоты положения максимума на Сole-Cole диаграмме от обратной температуры испытаний RTFO-состаренного битума го были испытаны при –30 и –36оС, соответственно. Следует отметить, что вариант испытаний ВИ-1 соответствует требованиям [26], на основании результатов которого производится маркировка битумных вяжущих по допустимой температуре эксплуатации при отрицательных температурах. Можно видеть, что предварительное испытание образца при более низкой температуре в сочетании с частотным воздействием (вариант ВИ-1) привело к появлению максимума G'' на Cole-Cole диаграмме битума при –20оС, отсутствующего в варианте ВИ-2, и к смещению ωG''max при –26оС в сторону меньших частот. Для МВ подобных эффектов при испытаниях по схеме ВИ-1 не было обнаружено.

На основании результатов 4-mm DSR теста, в соответствии с [26], были определены модуль жестко-

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Таблица 4

Значения параметров Т(S), Т(m) и ∆T, определенных по результатам 4-mm DSR теста

Как можно видеть, T(S) МВ при любом способе пробоподготовки и варианте испытаний ниже, чем у битума, что можно трактовать как положительный эффект модификации. Вместе с тем, наблюдается большой разброс результатов, особенно по значениям Т(m) МВ, которые во всех случаях выше, чем T(S), и выше, чем Т(m) битума, что должно было бы говорить о неудаче модификации, однако это абсолютно противоречит характеру экпериментальных кривых и продемонстрированной выше устойчивости МВ к динамическому стеклованию. Высокие значения Т(m) характерны и для вяжущих, модифицированных СБС [36], которые, как известно, лучше сопротивляются распространению трещин, чем немодифицированные битумы [37].

Скорее всего, принятое предельное значение коэффициента ползучести m = 0,3 недостаточно удовлетворяет условиям хрупкого разрушения, тем более для модифицированных образцов, когда модификатор встраивается в структуру битума и образует физическую и/или химическую сетку, что приводит к уменьшению фазового угла. Более обосновано полагать, что битумное вяжущее приближается к состоянию упругого тела (модуль упругости приближается к комплексному модулю), когда фазовый угол достигает, по крайней мере, 10 градусов. В связи с этим представляется справедливым предложение, что норму «m = 0,3» для пересчета в температуру разрушения T(m) следует пересмотреть, уменьшив значение m до 0,1–0,15 [35].

Положительный эффект модификации при использовании порошкового эластомерного модификатора, способного к структурированию битума за счет быстрого распада частиц на микро- и нанофрагменты при их концентрации вблизи порога перколяции [30, 33], может быть связан с рядом факторов, среди которых следует отметить возможность включения дополнительных механизмов релаксации напряжений, с учетом того, что в рассмотренном интервале температур частицы АПДДР находятся выше температуры стеклования каучука. Отметим также, что теоретические исследования процесса разрушения в условиях приложения деформаций показывают, что эластичные частицы наиболее эффективно защищают вяжущее от растрескивания в диапазоне размеров от нескольких микрон до сотни нанометров. При этом с ростом напряжения эффект модификации проявляется сильнее [38].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами АBCD, ДСК и 4-mm DSR выполнены испытания RTFO-состаренных образцов нефтяного дорожного битума марки БНД 60/90 и модифицированного вяжущего (МВ), приготовленного кратковременным смешением (3 мин; 160оС и 600 об/мин) битума с активным порошком дискретно девулка-низованной резины (АПДДР), полученным методом высокотемпературного сдвигового измельчения (ВСИ) из резины изношенных шин.

Показано, что:

– модификация снижает температуру фактического растрескивания битума в статических условиях испытаний по методу ABCD и увеличивает величину деформации и напряжение разрушения;

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ

– модификация сдвигает положение ступеньки стеклования для битума (от –32оС до –24оС) на экспериментальных кривых ДСК в сторону более низких температур (от –38оС до –32оС). По температурному положению эта ступенька попадает в температурный диапазон расстеклования аморфных восков;

– по данным 4-mm DSR теста, для образцов МВ в исследованном интервале температур и частот отсутствует явление динамического стеклования, которое наблюдается для битума;

– процедура пробоподготовки оказывает значительное влияние на реологические параметры, на Т(S) и Т(m) битума и МВ, при этом наибольшие отличия наблюдаются при отжиге образцов;

– меньший разброс значений по параметру Т(S) для МВ, по сравнению с битумом, может гово- рить о большей однородности микроструктуры образцов МВ.

– высокие значения Т(m) МВ, которые для всех случаев пробоподготовки испытаний выше, чем T(S) МВ, и выше, чем Т(m) битума, могут быть объяснены тем, что модификатор встраивается в структуру битума и образует физическую и/или химическую сетку, что приводит к уменьшению фазового угла. Представляется справедливым предложение, что норму «m = 0,3» для пересчета в температуру разрушения T(m) следует пересмотреть, уменьшив значение m до 0,1–0,15 [35].

Полученные результаты позволяют сделать вывод об увеличении устойчивости вяжущего, модифицированного АПДДР, к образованию низкотемпературных трещин в статических и динамических условиях эксплуатации дорожных покрытий.

Список литературы Влияние активного порошка дискретно девулканизованной резины на низкотемпературные свойства битума

- Partl M.N., Bahia H.U., Canestrari F., etc. Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials. The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM). Switzerland: Springer; 2013.

- Vinogradov G.V., Isayev A.I., Zolotarev V.A., Verebskaya E.A. Rheological properties of road bitumens. Rheol. Acta. 1977; 16: 266–281.

- Гун Р.Б. Нефтяные битумы. М.: Химия, 1973. 432 с.

- ГОСТ 33133. Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования.

- Дубина С.И., Кондрашин В.Г. Качество российских автомобильных дорог // Транспорт Российской Федерации. 2006. 2. 49–50.

- Partl M.N., Bahia H.U., Canestrari F., etc. Advances in Interlaboratory Testing and Evaluation of Bituminous Materials. The International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures (RILEM). Switzerland: Springer; 2013.

- Vinogradov G.V., Isayev A.I., Zolotarev V.A., Verebskaya E.A. Rheological properties of road bitumens. Rheol. Acta. 1977; 16: 266-281.

- Frolov I.N., Yusupova T.N., Ziganshin M.A., Okhotnikova E.S., Firsin A.A. Features of formation of colloidal disperse structure in oil bitumen. Colloidal Journal. 2016; 78(5): 650–654. https://doi.org/10.7868/S0023291216050062

- Kane M., Djabourov M., Volle J.L., Lechaire J.P., and Frebourg G. Morphology of paraffin crystals in waxy crude oils cooled in quiescent conditions and under flow. Fuel. 2003; 82: 127–135. https://doi.org/10.1016/S0016-2361(02)00222-3

- Musser B.J., Kilpatrik P.K. Molecular characterization of wax isolated from a variety of crude oils. Energy Fuels. 1998; 12(4): 715–725. https://doi.org/10.1021/EF970206U

- Lu X., Langton M., Olofsson P., Redelius P. Wax morphology in bitumen. Journal of Materials Science. 2005; 40: 1893–1900. https://doi.org/10.1007/s10853-005-1208-4

- Фролов И.Н., Юсупова Т.Н., Зиганшин М.А., Охотникова Е.С., Фирсин А.А. Особенности формирования коллоидной дисперсной структуры в нефтяном битуме // Коллоидный журнал. 2016. 78 (5). 650–654. https://doi.org/10.7868/S0023291216050062

- AASHTO T 313. Determining the Flexural Creep Stiffness of Asphalt Binder Using the Bending Beam Rheometer (BBR).

- Jellema E., Scholten E., De Vries S., Soo Kim S., Kluttz B. Comparing cold performance results using fracture toughness test, asphalt binder cracking device, Fraass breaking point and bending beam rheometer. 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress. Istanbul. 2012.

- Kim S. Asphalt Binder Cracking Device to Reduce Low-Temperature Asphalt Pavement Cracking. Final Report. Highways for LIFE, Federal Highway Administration, 2010. [Electronic resource]. URL. www.fhwa.dot.gov/hfl/partnerships/asphalt/ez/ez.pdf January 2023.

- Farrar M. Technical White Paper. Determining the Low-Temperature Rheological Properties of Asphalt Binder Using a Dynamic Shear Rheometer (DSR). Fundamental Properties of Asphalts and Modified Asphalts III Product: FP. 2015.

- Büchner J., Wistuba M.P., Remmler T., Wang D. On low temperature binder testing using DSR 4 mm geometry. Materials and Structures. 2019; 52: 113. https://doi.org/10.1617/s11527-019-1412-3

- Kommidi S.R. and Kim Y.-R. Investigation of DSR Test Methods to Determine Binder Low Temperature Properties. A Report on Research Sponsored by Nebraska Department of Transportation. 2019. [Electronic resource] URL. https://trid.trb.org/view/1652812 January 2023.

- Radovsky B.S., Teltaev B.B. Viscoelastic characteristics of bitumen and their assessment by standard indicators. – Almaty: Bilim; 2013.

- Hesp S.A.M., Iliuta S., Shirokoff J.W. Reversive Aging in Asphalt Binders. Energy and Fuels. 2007; 21: 1112–1121. https://doi.org/10.1021/ef060463b

- Berkowitz M., Filipovich M., Sevilla A.B., Hesp S.A.M. Oxidative and Thermoreversible Aging Effects on Performance-Based Rheological Properties of Six Latin American Asphalt Binders. Energy and Fuels. 2019; 33(4): 2604–2613. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b03265

- GOST R 58400.9-2019 Petroleum bituminous binder materials. Method for determining the low-temperature properties using a dynamic shear rheometer (DSR).

- Радовский Б.С., Телтаев Б.Б. Вязкоупругие характеристики битума и их оценка по стандартным показателям. Алматы: Білім, 2013. 152с.

- GOST R 58400.11-2019 Petroleum bituminous binder materials. Method for determining the temperature of cracking with the device ABCD.

- Büchner J., Wistuba M.P., Dasek O., Staschkiewicz M., Soenen H., Zofka A., Remmler T. Interlaboratory study on low temperature asphalt binder testing using Dynamic Shear Rheometer with 4 mm diameter parallel plate geometry. Road Materials and Pavement Design. 2022; 23(4): 890–906. https://doi.org/10.1080/14680629.2020.1851291

- ГОСТ Р 58400.9-2019. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения низкотемпературных свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR).

- ГОСТ Р 58400.8-2019. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR).

- ГОСТ Р 58400.11-2019. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD.

- Nikol’skii V., Dudareva T., Krasotkina I., etc. Mechanism of multi-stage degradation in hot bitumen of micronized Elastomeric Powder Modifiers from worn-out tire’s rubber. Polymers. 2022; 14(19): 4112. https://doi.org/10.3390/polym14194112

- Nahar S.N., Schmets A.J.M., Scarpas A., Schitter G. Temperature and thermal history dependence of the microstructure in bituminous materials. European Polymer Journal. 2013; 49(8): 1964–1974. https://doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2013.03.027

- Никольский В.Г., Сорокин А.В., Лобачев В. А., Красоткина И.А. Дударева Т.В. Способ получения высокодисперсного полимерного материала и устройство для его осуществления // Патент РФ 2 612 637. 2017. Заявл. № 2015131481 от 29.07.2015.

- ГОСТ 33140-2014. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT).

- Lesueur D., Elwardany M.D., Planche J.-P., Christensen D., King G.N. Methods for determining stresses at key temperatures. Construction and Building Materials. 2021; 293(1–2): 123464. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123464

- Kaplan A.M., Chekunaev N.I. Theoretical Foundations of Grinding Heterogeneous Materials. Theoretical foundations of chemical technology. 2010; 44(3): 354–362.