Влияние аномалий развития поясничного отдела позвоночника и поясничного остеохондроза на состояние тазового дна и пролапс гениталий у женщин

Автор: Худяев А.Т., Нестеров Ф.В., Щурова Е.Н., Кривоногова З.М.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

С целью исследования сопряженности остеохондроза, аномалий развития поясничного отдела позвоночника и пролапса гениталий у женщин было проведено клинико-инструментальное исследование у 103 женщин с опущениями стенок влагалища и матки. Спондилография поясничного отдела позвоночника проведена у 83 (80,5 %), компьютерная томография у 90 (87,3 %) больных. У 31 женщины с выпадением внутренних половых органов исследована температурно-болевая чувствительность, а у 26 пациенток - электромиография мышц нижних конечностей. Было определено, что у женщин с пролапсом гениталий температурно-болевая чувствительность нарушена в 96,8 %. В наибольшей степени процент нарушения регистрируется в дерматомах LIV, LV, SI, соответствующих наиболее часто встречающейся локализации очага поражения поясничного отдела позвоночника и корешков конского хвоста. ЭМГ указывает на дизрегуляцию функционального состояния мышц вследствие компрессии корешков спинного мозга. Было выявлено соответствие между степенью нарушения температурно-болевой чувствительности и тяжестью гинекологического статуса больных Выпадение и опущение внутренних половых органов может явиться результатом нарушения нервной регуляции мышц тазового дна. Остеохондроз, врожденные аномалии поясничного отдела позвоночника может являться причиной развития пролапса гениталий у женщин.

Поясничный остеохондроз, врожденная аномалия позвоночника, пролапс гениталий, температурно-болевая чувствительность, кт, эмг

Короткий адрес: https://sciup.org/142121039

IDR: 142121039

Текст научной статьи Влияние аномалий развития поясничного отдела позвоночника и поясничного остеохондроза на состояние тазового дна и пролапс гениталий у женщин

Лечение пациентов с отдаленными последствиями и клиническими проявлениями аномалий поясничного отдела позвоночника и поясничного остеохондроза является одной из актуальных и малоизученных проблем медицины на сегодняшний день. Мы рассматриваем проблему пролапса гениталий с позиций нарушения запирательной функции мышц тазового дна, как следствие хронической невральной недостаточности. Данные, представленные Л.Б. Илюгиной (2006) и Loret de Mola (1996), о том, что аномалии развития поясничного отдела позвоночника и поясничный остеохондроз могут приводить к развитию опущений и выпадений стенок влагалища и матки у женщин, подтверждают наши предположения. Позволим себе не согласиться с основополагающим значением таких факторов как послеродовый травматизм мышц промежности, дисплазии соединительной ткани, на которые указывает В.И. Краснопольский (1997).

На сегодняшний день единственным действенным методом в лечении пролапса гениталий у женщин является хирургический, хотя частота рецидивирования, по данным

И.Д. Рижинашвили (1991), достигает 30-50 %. Высокая распространенность пролапса гениталий, высокий процент рецидивов после выполненных операций в различных модификациях делают актуальным дальнейшее изучение патогенеза этой патологии с подробным анализом причин развития рецидивов. Проанализировав ближайшие и отдаленные результаты комплексного хирургического лечения больных, страдающих пролапсом гениталий, мы пришли к выводу о необходимости проведения исследований состояния поясничного отдела позво- ночника у больных с нарушением запирательной функции тазового дна и пролабированием стенок влагалища и матки.

Цель нашей работы на основании клинических, рентгенологических исследований, данных температурно-болевой чувствительности, электромиографии мышц конечностей доказать сопряженность аномалий развития поясничного отдела позвоночника и поясничного остеохондроза у больных с опущениями и выпадениями стенок влагалища и матки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было проведено обследование 103 пациенток с опущением и выпадением стенок влагалища. Возраст больных находился в диапазоне 37-78 лет, давность заболевания от 3,7 до 15 лет. По степени тяжести пролапса гениталий выявлено: I степень опущения стенок влагалища у 18 (17,5 %), II степень у 59 (57,3 %), III степень опущения (полное выпадение стенок влагалища и матки) у 26 (25,2 %) пациенток. Спондилография поясничного отдела позвоночника проведена 83 пациенткам (80,5 %). Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника выполнена 90 (87,3 %) больным. У 31 (30 %) больной исследовали температурно-болевую чувствительность на электрическом эстезиометре с одновременной регистрацией температуры кожи (Nihon Kohden). Методической основой изучения температурно-болевой чувствительности являлась оценка температурного восприятия в ответ на локальное нагревание определенного дерматома. Все измерения проводили симметрично справа и слева в области дерматомов LII-SV. Площадь контакта термодатчика 1 см2.

Диапазон изменения температуры колебался от 10 до 50 ºС, скорость увеличения температуры составляла 2 град/мин.

Статистическая обработка результатов проведена с использованием методов вариационной статистики. Оценка достоверности различия средних значений производилась с помощью параметрического t-критерия Стьюдента.

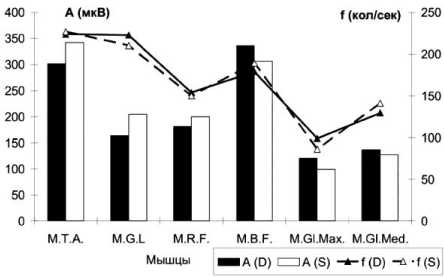

Электромиографическое исследование проведено 26 (25,1 %) пациенткам. В основе метода лежит комплекс методов, обеспечивающих тестирование функционального состояния моторных и сенсорных волокон корешков спинного мозга. Для тестирования мышц нижних конечностей методом глобальной ЭМГ при максимальном произвольном напряжении использовалась цифровая ЭМГ-система «Disa 1500» фирмы Dantec. Измеряли амплитуду (А) и частоту (f) ЭМГ. Вычисляли арифметическую ошибку (М) и ошибку средней (m) ЭМГ-параметров, степень возможной связи между клиническими признаками патологии, выраженными в виде балльных показателей, и параметрами ЭМГ оценивали с помощью коэффициента корреляции рангов Спирмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследование всех пациенток начинали с субъективной оценки клинических проявлений. При анализе групп симптомов было выявлено уменьшение стадии пролапса со снижением субъективных симптомов.

Обзорная спондилография, проведенная 83 пациенткам, выявила наличие незаращения дужек заднего отдела LV-SI у 7 (8,4 %), сколиоз у 29 (34,9 %), переходный LVI у 6 (7,2 %), не стабильность в позвоночном сегменте у 43 (51,8 %), снижение высоты диска у 78 (93,9 %).

Рентгенологическая картина, полученная при проведении компьютерной томографии, обозначила определенную закономерность: врожденный стеноз позвоночного канала выявлен у 44 (48,9 %), причем частота этой патологии значительно выше у больных с более глубокими нарушениями в гинекологическом статусе, а длина распространения стеноза канала усугубляет тяжесть пролапса стенок влагалища и несостоятельность мышц тазового дна. Остеохондроз в поясничном отделе выявлен у всех больных независимо от тяжести выпадения стенок влагалища, хотя характерные симптомы, указывающие на глубокие изменения в межпозвонковых дисках с деформацией позвоночного канала и сдавлением корешков нервов, чаще отмечены у пациенток с запущенными стадиями пролапса у 45 больных (50 %).

Анализ данных температурно-болевой чувствительности, полученных у больных с опущением и выпадением стенок влагалища и матки и несостоятельностью мышц тазового дна, показал, что у 30 обследованных (98,5 %) имелись нарушения температурно-болевой чувствительности. Распределение нарушения чувствитель- ности представлено в таблице 1.

Отличие порогов тепловой чувствительности от уровня здоровых людей составляет от 3 до 5 градусов, в большей степени нарушения проявляются в дерматомах LIV, LV, SI. В этих областях повышены пороги чувствительности при самом высоком проценте отсутствия тепловой чувствительности. При анализе температурноболевой чувствительности в группе больных, имеющих сочетание остеохондроза и врожденной аномалии позвоночника, выявлены более значительные сдвиги порогов ощущения тепла и боли при расчете средних значений всех больных этой группы (табл. 2).

Достоверные изменения порогов тепловой чувствительности чаще регистрируются на дерматомах LIV, LV, SI, SII. Следует отметить, что процент нарушения тепловой и болевой чувствительности выше, чем в общей группе больных. При сопоставлении величины опущения стенок влагалища и количества дерматомов с нарушенной температурно-болевой чувствительностью было определено, что они взаимосвязаны между собой. Корреляцию этих двух показателей можно описать уравнением линейной регрессии Q = 0,0865h+8,0024, r=0,40, n=27, где Q количество дерматомов с нарушенной температурно-болевой чувствительностью, h величина опущения влагалища в %. Существует соответствие между степенью нарушения температурно-болевой чувствительности и тяжестью пролапса гениталий и расхождением мышц тазового дна. Выраженный характер нарушения температурно-болевой чувствительности обусловлен длительной компрессией нервных структур, в большей степени имеющей этиологию врожденной аномалии поясничного отдела позвоночника (68-72 %).

Полученные результаты ЭМГ-тестирования представлены на рисунке 1 и таблице 3.

Таблица 1

Показатели температурно-болевой чувствительности (град.) у больных с опущением стенок влагалища и выпадением матки (М±m), 31 больная, 558 дерматомов

|

Дерматомы |

Показатели |

|||||

|

Температура кожи |

Порог тепловой чувствительности |

Порог болевой чувствительности |

Процент нарушения тепловой чувствительности |

Процент отсутствия тепловой чувствительности |

Процент нарушения болевой чувствительности |

|

|

L II |

30,9±0,2 |

33,4±0,5 |

43,8±00,1 |

38,7 |

21,0 |

61,3 |

|

LIII |

30,4±0,2 |

34,0±0,6 |

42,6±0,4 |

43,6 |

14,5 |

42,0 |

|

L IV |

30,8±0, |

35,8±0,9 |

43,8±0,4 |

74,2 |

46,8 |

53,2 |

|

LV |

31,0±0,1 |

36,5±0,8* |

44,3±0,2* |

80,7 |

45,2 |

69,7 |

|

S I |

30,8±0,2 |

36,2±0,6* |

43,7±0,3 |

88,7 |

53,2 |

53,2 |

|

SII |

30,9±0,2 |

35,2±0,6 |

43,4±0,4 |

66,0 |

32,3 |

46,8 |

|

S III |

31,3±0,2 |

35,3±0,6 |

42,8±0,5 |

53,2 |

13,0 |

46,8 |

|

S IV |

31,7±0,1 |

35,4±0,6 |

43,0±0,5 |

61,3 |

24,2 |

42,1 |

|

S V |

32,1±0,2 |

34,6±0,9 |

42,8±0,6 |

58,1 |

32,2 |

13,0 |

Примечание: У здоровых людей порог тепловой чувствительности составляет 34,4±0,5º, порог болевой чувствительности - 42,2±1,2º.

* - достоверность отличия показателей от уровня здоровых людей (р ≤ 0,05).

Таблица 2

Показатели температурно-болевой чувствительности (град.) у больных с опущением стенок влагалища и выпадением матки (М±m), имеющих сопутствующую врожденную аномалию позвоночника (21 больная, 378 дерматомов)

|

Дерматомы |

Показатели |

|||||

|

Температура кожи |

Порог тепловой чувствительности |

Порог болевой чувствительности |

Процент нарушения тепловой чувствительности |

Процент отсутствия тепловой чувствительности |

Процент нарушения болевой чувствительности |

|

|

LII |

30,8±0,2 |

33,8±0,6 |

43,8±0,4 |

47,4 |

26,0 |

55,1 |

|

LIII |

30,5±0,2 |

34,9±0,6 |

43,2±0,4 |

52,6 |

15,6 |

52,6 |

|

L IV |

30,8±0,1 |

38,1±0,9* |

44,4±0,4* |

86,9 |

47,4 |

57,9 |

|

LV |

30,8±0,1 |

37,1±0,8* |

44,6±0,2* |

84,8 |

42,1 |

73,7 |

|

S I |

30,6±0,3 |

37,6±0,5* |

43,9±0,3 |

100,0 |

63,2 |

60,6 |

|

S II |

30,8±0,2 |

36,2±0,6* |

43,8±0,4 |

76,4 |

39,4 |

44,7 |

|

S III |

31,3±0,2 |

35,8±0,6* |

43,4±0,5 |

57,9 |

15,7 |

50,0 |

|

S IV |

31,8±0,2 |

36,1±0,6* |

43,2±0,5 |

68,1 |

26,3 |

47,4 |

|

S V |

31,9±0,3 |

35,9±0,8 |

41,8±0,6 |

68,0 |

31,6 |

21,0 |

Примечание: У здоровых людей порог тепловой чувствительности составляет 34,4±0,5º, порог болевой чувствительности -

42,2±1,2º.

Рис. 1. Параметры ЭМГ мышц правой (черный цвет) и левой (белый цвет) нижних конечностей у больных с аномалиями развития позвоночника и поясничным остеохондрозом, имеющих пролапс гениталий

Таблица 3

Параметры ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с аномалиями развития поясничного отдела позвоночника и поясничным остеохондрозом имеющих пролапс гениталий

|

Мышцы |

Амплитуда (мкВ) |

Частота (кол/сек) |

Асимметрия |

|||

|

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

|

|

M.T.A. |

50 |

322±37 |

46 |

225±10 |

25 |

30±5 |

|

M.G.L |

50 |

184±12 |

50 |

217±7 |

25 |

30±4 |

|

M.R.F. |

50 |

191±10 |

50 |

152±5 |

25 |

23±3 |

|

M.B.F. |

50 |

321±20 |

50 |

184±9 |

25 |

18±2 |

|

M.Gl.Max. |

38 |

110±10 |

36 |

93±5 |

19 |

30±5 |

|

M.Gl.Med. |

38 |

132±12 |

37 |

135±7 |

19 |

26±5 |

Примечание: n – количество наблюдений; M – средняя арифметическая ЭМГ-параметра; m – ошибка средней (стандартная ошибка).

рии мало отличаются от нормы, в то время как индивидуальные значения широко варьируют, у больных с первым-вторым периодом остеохондроза уровень асимметрии ЭМГ по амплитуде ниже, чем у больных в третьем периоде. Для оценки влияния комплекса клинических признаков выраженности патологии на функциональное состояние спинальных двигательных центров мы использовали балльный показатель (S), который рассчитывали как сумму баллов, начисляемых по одному (при наличии клинического признака), плюс количество баллов, соответствующее стадии остеохондроза и стадии опущения стенок влагалища и матки, по формуле:

i 1

S s A B, in где: si – i-й признак (при его наличии s=1, при отсутствии s=0), n – количество учитываемых признаков (в нашем случае n=3), A – период остеохондроза, B – стадия опущения матки.

При оценке комплексного показателя S (табл. 4) удалось выделить две группы сравнения, первая группа: S=4-5 баллов, вторая группа: S=6-8 баллов. Данные указывают на снижение амплитуды ЭМГ во второй группе.

Полученные данные подтверждают сделанное ранее предположение о высоком уровне локализации очагов дизрегуляции функционального состояния мышц у больных с аномалиями развития поясничного отдела позвоночника и поясничного остеохондроза, имеющих пролапс гениталий. Существенным элементом дизрегуляции является длительная компрессия

Средние значения коэффициентов асиммет- корешков спинного мозга.

Таблица 4

Параметры ЭМГ мышц нижних конечностей у больных с аномалиями развития поясничного отдела позвоночника и поясничным остеохондрозом, страдающих пролапсом гениталий

|

Мышцы |

Группа |

Амплитуда (мкВ) |

Частота (кол/сек) |

Асимметрия |

|||

|

n |

M±m |

n |

M±m |

n |

M±m |

||

|

M.Tibialis anterior |

I |

22 |

361±67 |

22 |

220±16 |

11 |

30±6 |

|

II |

24 |

318±44 |

24 |

230±14 |

12 |

28±8 |

|

|

M.Gastrocnemius l. |

I |

24 |

178±15 |

24 |

220±11 |

12 |

27±5 |

|

II |

26 |

190±19 |

26 |

214±10 |

13 |

32±5 |

|

|

M.Rectus femoris |

I |

24 |

184±14 |

24 |

143±6 |

12 |

27±4 |

|

II |

26 |

197±15 |

26 |

160±9 |

13 |

21±4 |

|

|

M.Biceps femoris |

I |

24 |

348±31 |

24 |

190±13 |

12 |

15±3 |

|

II |

26 |

297±26 |

26 |

179±12 |

13 |

20±4 |

|

|

M.Gluteus maxim. |

I |

16 |

125±14 |

16 |

88±5 |

8 |

34±7 |

|

II |

20 |

107±13 |

20 |

97±9 |

10 |

30±8 |

|

|

M.Gluteus medius |

I |

17 |

149±23 |

17 |

139±9 |

8 |

28±4 |

|

II |

20 |

124±9 |

20 |

132±11 |

10 |

20±6 |

|

Примечание: n – количество наблюдений; M – средняя арифметическая ЭМГ-параметра; m – ошибка средней (стандартная ошибка) I и II группы сравнения (объяснения в тексте).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

При обследовании больных с пролапсом гениталий нами было выявлено, что в 96,8 % случаев регистрировались нарушения температурно-болевой чувствительности различной степе- ни выраженности. В большей степени процент негативных изменений отмечался в дерматомах LIV, LV, SI, что определялось наиболее часто встречающейся локализацией очага поражения поясничного отдела позвоночника и корешков конского хвоста. Кроме того, нами было выявлено соответствие между степенью нарушения температурно-болевой чувствительности и тяжестью гинекологического статуса женщин. Электромиография мышц конечностей указывала на нарушение механизмов регуляции функционального состояния мышц, существенным элементом которого является компрессия корешков спинного мозга.

Можно сделать вывод, что в результате дегенеративно-дистрофического процесса, аномалий развития позвоночника, подтвержденных компьютерной томографией и спондилографи-ей, развивались ишемические явления корешков конского хвоста. Ухудшение проводниковотрофической функции нервных корешков может вызывать расстройства нервной регуляции и трофики различных внутренних органов и приводить к функциональным нарушениям, органической патологии.

Наибольшей чувствительностью к ишемии подвержены аксоны быстрых двигательных единиц, афференты сухожильных и мышечных рецепторов.

При различных проявлениях остеохондроза возникают расстройства нижерасположенных мышц, в том числе и мышц тазового дна. В мышцах тазовой диафрагмы возникают нейротрофические нарушения, которые приводят к потере способности этих мышц сокращаться. Отдельные органы или их части не попадают в проекцию поддерживающего аппарата и при повышении внутрибрюшного давления начинают выдавливаться за пределы тазового дна. Выпадение и опущение внутренних половых органов может явиться результатом нарушения нервной регуляции мышц тазового дна.

Общность различных проявлений остеохондроза, аномалий развития позвоночника и пролапса гениталий может проявляться и в том, что эти патологии развиваются при врожденной несостоятельности соединительной ткани, и заболевания поясничного отдела позвоночника первичны по отношению к пролапсу гениталий.

ВЫВОДЫ

-

1. У женщин с опущением и выпадением внутренних половых органов температурноболевая чувствительность нарушена в 96,8 % случаев. В наибольшей степени нарушения регистрируются в дерматомах L IV , L V , S I , соответствующих наиболее часто встречающейся локализации очага поражения поясничного отдела позвоночника и корешков конского хвоста.

-

2. По характеру распределения нарушения температурно-болевой чувствительности по дерматомам у женщин с пролапсом гениталий можно выделить соответствие между степенью нарушения температурно-болевой чувствительности и

- тяжестью гинекологического статуса больных.

-

3. В результате дегенеративно-дистрофического процесса развиваются ишемические явления корешков конского хвоста и нарушение их функции, что может вызывать расстройства нервной регуляции и трофики различных внутренних органов. Выпадение и опущение внутренних половых органов может являться результатом нарушения нервной регуляции мышц тазового дна.

-

4. Поясничный остеохондроз, врожденные аномалии позвоночника могут являться факторами, запускающими развитие пролапса гениталий у женщин.