Влияние антигипертензивной терапии на клинико-психологические характеристики больных гипертонической энцефалопатией

Автор: Белова Людмила Анатольевна, Гаврилюк Ольга Вячеславовна, Машин Виктор Владимирович, Белова Наталья Вячеславовна, Биктимирова Камила Тофиковна, Пинкова Екатерина Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 4 т.7, 2011 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования: оценка влияния антигипертензивной терапии на клинико-психологические характеристики больных гипертонической энцефалопатией (ГЭ). Материалы: 107 больным ГЭ I-III стадий, получавших неадекватную антигипертензивную терапию, проведена оценка суточного мониторирования артериального давления (СМАД), неврологического статуса, уровня астенических расстройств, параметров качества жизни (КЖ), качества сна, типа отношения к болезни. Повторно пациенты обследованы через 6 месяцев после назначения адекватной антигипертензивной терапии. Группу контроля составили 30 практически здоровых лиц. Результаты: в динамике среднесуточные показатели артериального давления (АД) у больных стали сопоставимы с контрольными, увеличилось количество больных с нормальной степенью ночного снижения АД, отмечено повышение физического и психологического компонентов здоровья, улучшение качества сна, увеличение числа пациентов с гармоничным типом отношения к болезни. Заключение: применение современных антигипертензивных препаратов оказывает положительное влияние на клинико-психологические характеристики больных ГЭ

Антигипертензивная терапия, гипертоническая энцефалопатия, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14917426

IDR: 14917426

Текст научной статьи Влияние антигипертензивной терапии на клинико-психологические характеристики больных гипертонической энцефалопатией

Адрес: 432970, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 42.

Тел.: +79084905015

Доказана ведущая роль АГ в развитии инсульта, а также хронических нарушений церебральной гемодинамики — гипертонической энцефалопатии (ГЭ) и сосудистой деменции [1–3, 5–7]. Поэтому одним из условий профилактики развития и прогрессирования ЦВП является адекватная антигипертензивная терапия (АГТ). При этом важнейшее значение имеет качество контроля АД, выбор антигипертензивного препарата и регулярность лечения [2, 4]. Наряду с показателями лабораторных и инструментальных методов исследования для оценки эффективности лечения также важны субъективные ощущения больного улучшается или ухудшается состояние его здоровья на фоне проводимой терапии [3, 8, 9]. В частности, данные о качестве жизни (КЖ), качестве сна, уровне астенических расстройств позволяют осуществлять постоянный мониторинг физического и психологического состояния больного и, при необходимости, проводить коррекцию лечения [6, 9].

Целью нашей работы являлось изучение влияния АГТ на клинико-психологические характеристики больных ГЭ.

Методы. Обследовано 107 больных ГЭ I–III стадии (в соответствии с классификацией Научного центра неврологии РАМН, 1985). В числе обследованных было 33 (30,8%) мужчины и 74 (69,2%) женщины в возрасте от 30 до 75 лет, средний возраст 53±10,3 года. Группу контроля (ГК) составили 30 практически здоровых лиц. Этиологическим фактором хронической мозговой недостаточности у всех обследованных была АГ длительностью более 5 лет (12,3±7,5 года). Больным, принявшим участие в исследовании, ранее не проводилась систематическая АГТ. Анализ приверженности лечению с помощью теста Мори-ски — Грина (Morisky D. E., Green L. W., Levine D. M., 1986) показал, что на момент включения в исследование систематически принимали антигипертензивные препараты 15 (36,6%) больных ГЭ I стадии, 18 (39,1%) больных ГЭ II стадии, 14 (70,0%) ГЭ III стадии. Однако даже при регулярном приеме антигипертензивных препаратов дозы их были неадекватны, преобладали препараты короткого действия. Всем исследуемым больным ГЭ была подобрана адекватная АГТ.

Для контроля за эффективностью АГТ проводилось суточное мониторировние артериального давления (СМАД) портативной системой «Meditech 04» (Венгрия). Анализировали усредненные показатели систолического АД (САД), диастолического АД (ДАД), среднего АД (АДСр), пульсового АД (ПАД), максимальные и минимальные значения АД, суточный индекс (СИ).

Больным проводилось клинико-психологическое исследование первично и в динамике через 6 месяцев от начала адекватной антигипертензивной терапии.

Исследование КЖ проводилось с помощью опросника SF-36 (Medical Outcomes Study 36-Item ShortForm Health Survey — MOS SF-36) (John E. Ware, The Health Institute, New England Medical Center, Boston, Massachusetts, 1992), состоящего из 8 шкал: физическая активность (PF); ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RP); физическая боль (BP); общее восприятие здоровья (GH) — физический компонент здоровья (PCS); жизненная активность (VT); социальное функционирование (SF); ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (RE); психическое здоровье (MH) — психологический компонент здоровья (MCS).

Качество сна оценивалось с помощью анкеты оценки субъективных характеристик качества сна (Вейн А. М., Левин Я. И., 1998). Ответы оценивались по балльной системе: 22 и более балла — отсутствие нарушений сна, 19–21 балл — пограничное состояние, менее 19 баллов — выраженная инсомния.

Для оценки выраженности астенических расстройств применена субъективная шкала оценки астении MFI-20 (Multidimensional Fatigue Inventory, Smets E. M., Garssen B., Bonke B. et al., 1995). При сумме баллов больше 12 хотя бы по одной шкале и при общей сумме баллов более 60 астения считалась значимой.

Тип отношения к болезни определяли с помощью личностного опросника Бехтеревского института (Санкт-Петербург, 1983).

Статистическую обработку проводили с использованием прикладной программы Statistica 6.0 с вычислением критерия достоверности (р), средней арифметической (M), стандартного отклонения (SD), результаты представлены в виде М (SD). За достоверные принимались различия при р<0,05.

Показатели СМАД у больных ГЭ

Таблица 1

|

Этап |

Стадия ГЭ |

САД, M (SD) |

ДАД, M (SD) |

АДСр., M (SD) |

ПАД, M (SD) |

|

I |

147,3 (11,1)* |

95,9 (8,0)* |

118,5 (9,0)* |

56,9 (21,2)* |

|

|

До лечения |

II |

153,6 (18,6)* |

95,9 (10,1)* |

119,1 (14,4)* |

55,3 (15,4)* |

|

III |

157,5 (22,4)* |

97,1 (10,2)* |

120,1 (19,6)* |

51,2 (11,0)* |

|

|

I |

121,0 (12,6) |

70,5 (7,7) |

94,1 (12,4) |

44,5 (14,7) |

|

|

В динамике |

II |

122,7 (11,7) |

68,7 (14,1) |

97,1 (10,1) |

45,9 (9,8) |

|

III. |

116,7 (13,1) |

76,7 (3,4) |

89,5 (9,4) |

42,0 (11,3) |

|

|

ГК |

124,5 (8,5) |

79,2 (9,6) |

101,4 (8,4) |

45,2 (7,29) |

|

П р и м еч а н ие : * – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении с ГК.

Таблица 2

Распределение больных по суточному индексу для САД у больных ГЭ в динамике

|

СИ |

До лечения n (%) |

В динамике n (%) |

ГК n (%) |

|

Dippers |

47 (43,9)* |

51 (47,6)*# |

23 (76,7) |

|

Non-dippers |

44 (41,1) |

40 (37,4)# |

3 (10) |

|

Night-peakers |

14 (13,1) |

14 (13,1) |

2 (6,7) |

|

Over-dippers |

2 (1,9) |

2 (1,9) |

2 (6,7) |

Примечание : * – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении с ГК; # – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении в динамике.

Результаты. Первоначальной задачей исследования было назначение эффективной АГТ обследуемым больным. Контроль за эффективностью АГТ осуществлялся посредством метода СМАД. Данные СМАД в начале исследования и через 6 месяцев после назначения АГТ представлены в табл. 1.

При первичном мониторировании у всех больных ГЭ отмечалось повышение среднесуточного САД, ДАД, АДСр, ПАД. В динамике данные показатели стали сопоставимы с контрольными.

Критерием сохранности циркадного ритма является наличие достаточной степени ночного снижения АД [3, 8, 10]. Распределение больных на группы по СИ для САД у больных ГЭ представлены в табл. 2.

По сравнению с группой контроля у больных ГЭ отмечалось статистически значимое снижение количества больных в группе Dippers. При анализе СИ для ДАД и АДСр выявлены аналогичные закономерности. В динамике в процессе АГТ статистически значимо увеличилось количество больных с нормальной степенью ночного снижения АД (p<0,05) и уменьшение числа больных группы Non-dippers.

Таким образом, наблюдение за больными проводилось на фоне АГТ, эффективность которой контролировалась посредством СМАД.

Мы предприняли попытку выяснить, как проведение АГТ влияет на клиническую картину заболевания. Обследуемые больные предъявляли жалобы на головную боль (85,1%), головокружение системного и несистемного характера (55,2%), шум в голове (60,0%), нарушение сна (61,4%), повышенную утомляемость (47,1%), снижение фона настроения (34,3%), слабость в конечностях (5,7%), поперхива-ние при глотании (18,6%), нарушение речи (7,1%). Симптомы органического поражения головного мозга были представлены пирамидными, вестибуло-мозжечковыми нарушениями, расстройствами чувствительности.

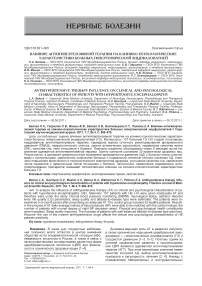

Через 6 месяцев после начала адекватной АГТ отмечено статистически значимое уменьшение частоты жалоб на головную боль, головокружение системного и несистемного характера (рис. 1).

Частота других жалоб статистически значимо не изменилась. При оценке неврологического статуса динамики также не выявлено.

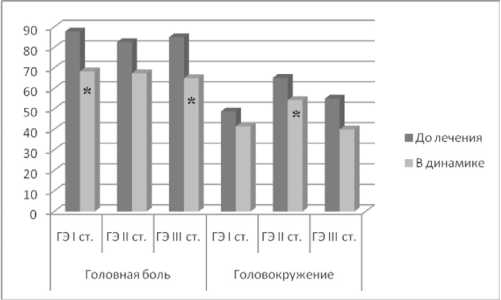

Изучение КЖ больных ГЭ в начале исследования установило статистически значимое снижение всех показателей по сравнению со стандартизированными показателями, полученными в популяционных исследованиях. При анализе по стадиям выявлены определенные закономерности (рис. 2).

По мере утяжеления стадии ГЭ снижались показатели по шкалам PF, RP, GH и PCS, что свидетельствовало о снижении физического благополучия пациентов, общего восприятия здоровья, а также физической активности, в том числе в связи с состоянием здоровья. На фоне ухудшения физического компонента здоровья установлено ухудшение и психологического компонента здоровья. Выявлено статистически значимое снижение от стадии к стадии ГЭ показателей VT, SF, RE, MH. Пациенты в более поздних стадиях ГЭ в большей степени фиксировались на плохом самочувствии, меньше контактировали с окружающими, не принимали активного участия в текущих событиях.

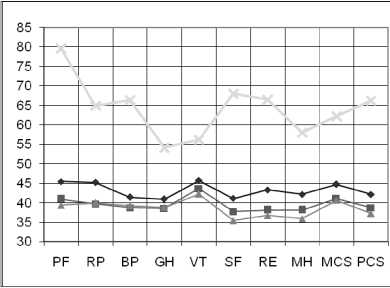

Через 6 месяцев от начала регулярной АГТ терапии были выявлены определенные изменения параметров КЖ у пациентов с ГЭ (рис. 3).

У больных ГЭ I стадии показатели, характеризующие как физический компонент, так и психологи- ческий компонент здоровья, стали выше, причем по шкале BP статистически значимо (p<0,03). Физическая боль, прежде всего цефалгия, меньше влияла на поведение, активность и объем выполняемых работ. У больных ГЭ II ст. по сравнению с исходными улучшились показатели RP (p<0,05), GH (p<0,001), SF (p<0,03), PCS (p<0,01). Пациенты отмечали, что стали более энергичными, достаточно легко выполняли свои повседневные обязанности, причем круг обязанностей постепенно расширялся. При ГЭ III ст. в динамике улучшились все показатели по сравнению с исходными, причем BP и MCS статистически значимо (p<0,05). Обследуемые в большей степени принимали участие в повседневной жизни, оценивали свое самочувствие более позитивно.

Анализ качества сна у больных ГЭ в начале исследования показал наличие его нарушений. Пограничное состояние отмечено у больных ГЭ I стадии (19,7

Рис. 1. Динамика жалоб на головную боль и головокружение у больных ГЭ

Примечание : * – p<0,05 – статистически значимые различия при сравнении в динамике.

—♦—ГЭ I

-е-ГЭН

-*- ГЭ III контроль

Рис. 2. Качество жизни у больных ГЭ до начала лечения

Рис. 3. Качество жизни у больных ГЭ в динамике в процессе АГТ

Уровень астенических расстройств у больных ГЭ

Таблица 3

|

Группа |

Стадия ГЭ |

общая астения, M (SD) |

физическая астения, M (SD) |

пониженная активность, M (SD) |

снижение мотивации, M (SD) |

психическая астения, M (SD) |

общая оценка, M (SD) |

|

I |

13,5 (3,6) |

13,2 (3,8) |

12,5 (3,0) |

8,7 (3,9) |

9,9 (3,8) |

57,8 |

|

|

До лечения |

II |

14,6 (3,3) |

14,1 (4,2) |

12,6 (4,4) |

10,4 (3,6) |

10,1 (4,2) |

61,8 |

|

III |

14,1 (2,5) |

13,6 (4,2) |

13,5 (3,5) |

10,6 (4,3) |

10,5 (4,4) |

62,3 |

|

|

I |

12,3 (4,5) |

10,7 (3,6) |

10,6 (4,8) |

7,9 (3,3) |

9,1 (3,8) |

50,6 |

|

|

В динамике |

II |

13,4 (4,4) |

12,9 (4,0) |

13,5 (4,3) |

10,1 (3,8) |

10,6 (5,0) |

60,5 |

|

III |

13,7 (2,8) |

11,9 (4,1) |

12,1 (4,1) |

8,7 (3,3) |

8,4 (4,1) |

54,8 |

(3,6) балла), выраженная инсомния — у больных ГЭ II стадии (18,9 (3,9) балла) и ГЭ III стадии — (17,9 (3,4) балла). В процессе лечения пациенты отмечали улучшение качества сна: уменьшение длительности засыпания, уменьшение количества ночных пробуждений и улучшение качества утренних пробуждений. Установлена положительная динамика показателей во всех стадиях, но статистически значимое улучшение имело место лишь при ГЭ I стадии (p<0,05).

Проведен анализ выраженности астенических нарушений. Обследуемые предъявляли жалобы на раздражительность, слезливость, снижение памяти, внимания, трудность усвоения информации, потребность в дополнительном отдыхе, не приносящем облегчения, сексуальные расстройства. Уровень астенических расстройств у больных ГЭ представлен в табл. 3.

В процессе лечения обследуемые отмечали уменьшение утомляемости, потребности в дополнительном отдыхе, метеозависимости, повышение работоспособности, улучшение переносимости физических и эмоциональных нагрузок. Показатели астенических проявлений у больных ГЭ несколько уменьшились по сравнению с исходными, но статистически значимых закономерностей выявлено не было (р>0,05).

Типы отношения к болезни (ТОБ) у пациентов ГЭ в начале исследования распределились следующим образом: гармоничный имел место более чем у половины больных (70,7% у больных ГЭ I ст., 78,3% у больных ГЭ II, 75,0% у больных ГЭ III). Через 6 месяцев после лечения 18,7% больных с негармоничным типом перешли в группу с гармоничным типом отношения к болезни (p<0,02), таким образом, увеличилось количество пациентов с гармоничным типом отношения к болезни (97,6% у больных ГЭ I ст., 90,0% у больных ГЭ III) (p<0,05).

Обсуждение. ГЭ представляет собой прогредиентное сосудистое заболевание головного мозга, приводящее к значительному нарушению функций, вплоть до развития стойкой инвалидности [2, 3, 7]. Контроль АД у больных ГЭ имеет важное значение в плане предупреждения прогрессирования заболевания [2, 4]. В то же время наше исследование показало низкую приверженность лечению больных ГЭ. Даже в более поздних стадиях ГЭ, когда пациенты относительно осознают тяжесть заболевания и число больных, регулярно принимающих препараты, увеличивается до 70,0%, это преимущественно неадекватные дозы препаратов или препараты короткого действия.

Известно, что традиционные разовые измерения АД не дают информации об изменениях АД при обычных нагрузках в течение суток и в ночное время, не позволяют подобрать лекарственные препараты и адекватно оценить их антигипертензивную активность [1, 2, 4]. СМАД, проводимое больным в ходе исследования, показало адекватность и эффективность назначенной нами АГТ: среднесуточные показатели АД стали сопоставимы с контрольными, увеличилось число больных группы с нормальной степенью ночного снижения АД и уменьшилось число больных группы с недостаточной степенью ночного снижения АД.

Существенную роль в формировании субъективной картины болезни при ГЭ играло ухудшение КЖ больных в виде снижения его физического и психологического компонентов по сравнению со стандартизированными показателями, полученными в популяционных исследованиях. Выявлены значительные расстройства сна у обследуемых больных вплоть до выраженной инсомнии при II и III стадиях ГЭ, выраженные проявления астенического синдрома. В процессе проведения адекватной АГТ мы не выявили объективных изменений неврологического статуса обследуемых больных. Наряду с этим статистически значимо уменьшилась частота жалоб на головную боль, головокружение системного и несистемного характера, наблюдали отчетливое улучшение КЖ по всем шкалам, улучшение качества сна. Итогом этого, вероятно, стало появление у больных ГЭ стремления во всем активно содействовать успеху лечения и, следовательно, увеличение числа пациентов с гармоничным типом реагирования на болезнь.

Заключение. Для предупреждения прогрессирования ГЭ необходимо назначение адекватной АГТ. Подбор лекарственных препаратов и адекватная оценка их антигипертензивной активности должны проводиться под контролем СМАД. Важнейшим условием эффективности АГТ является повышение мотивации и приверженности лечению больных ГЭ: постоянный прием антигипертензивных препаратов, контроль уровня АД в домашних условиях, частая обращаемость к врачу.

Показатели КЖ, качества сна, уровня астенических расстройств могут служить дополнительными критериями эффективности АГТ. При этом наиболее чувствительными являются показатели КЖ. Проведенное исследование отчетливо показало, что применение современных антигипертензивных препаратов оказывает положительное влияние на клинико-психологические характеристики больных ГЭ.

Список литературы Влияние антигипертензивной терапии на клинико-психологические характеристики больных гипертонической энцефалопатией

- Факторы риска при гипертонической энцефалопатии и возможные пути их фармакологичской коррекции/В. В. Машин, Е.А. Пинкова, Л.Н. Винокуров [и др.]//Мед. альманах. 2011. №1 (14). С. 195-197.

- Практическая кардионеврология/под ред. З.А. Суслиной, А. В. Фонякина. М.: ИМА-ПРЕСС, 2010. 304 с.

- Клиническая эффективность цитофлавина при дисцир-куляторной энцефалопатии -хронической ишемии мозга/З.А. Суслина, С. А. Румянцева, А.И. Федин [и др.]//Вестн. Санкт-Петерб. мед. акад. им. И. И. Мечникова. 2005. № 3. С. 7-14.

- Суслина 3. А., Гераскина Л. А., Фонякин А. В. Артериальная гипертония, сосудистая патология мозга и антигипертензивное лечение. М., 2006. 200 с.

- Белова Л. А., Машин В. В., Белов В. Г., Гаврилюк О. В. Ар-терио-венозные взаимоотношения в формировании гипертонической энцефалопатии с позиции системного подхода//Бюллетень сибирской медицины. 2008. № 5. С. 55-61.

- Гаврилюк О. В., Белова Л. А., Машин В. В., Белова Н. В. Динамика качества жизни и приверженность к антигипертензивной терапии у больных гипертонической энцефалопатией//Паллиативная медицина и реабилитация. 2011. № 1. С. 28-30.

- Белова Л.А., Машин В.В., Никитин Ю.М., Белов В. Г. Гипертоническая энцефалопатия: клинико-патогене-тические подтипы, классификация, диагностика. Ульяновск: УлГУ, 2010. 210 с.

- Мясоедова Н.А., Тхостова Э. Б., Белоусов Ю.Б. Оценка качества жизни при различных сердечно-сосудистых заболеваниях//Качественная клиническая практика. 2002. № 1. С. 53-57.

- Новик А.А., Попова Т.Н. Руководство по исследованию качества жизни в медицине. СПб.: Изд. дом «Нева». М.: «ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир», 2002. 320 с.