Влияние антиортостатического воздействия на произвольный контроль торакальных и абдоминальных дыхательных движений

Автор: Миняева Арина Владимировна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 10, 2008 года.

Бесплатный доступ

У молодых мужчин с использованием компьютерного безмасочного пневмографа изучено произвольное сдерживание торакальных и абдоминальных дыхательных движений в условиях кратковременного и продолжительного антиортостатического воздействия. Выявлено, что пребывание в антиортостатическом положении вызывает снижение торакального вклада в спонтанную вентиляцию легких и уменьшение степени подверженности торакальных дыхательных движений произвольному контролю. Поскольку эти эффекты проявляются через 12 ч антиортостатического воздействия, их причиной может быть гравитационное распределение региональных объемов крови и биологических жидкостей.

Антиортостаз, дыхательные движения, произвольный контроль

Короткий адрес: https://sciup.org/146116127

IDR: 146116127 | УДК: 612.2

Текст научной статьи Влияние антиортостатического воздействия на произвольный контроль торакальных и абдоминальных дыхательных движений

Известно, что одной из основных причин снижения работоспособности у космонавтов в условиях длительного пребывания в невесомости является детренированность дыхательных мышц [1]. К инспираторным мышцам относят диафрагму и наружные межреберные мышцы. Абдоминальные и внутренние межреберные мышцы составляют экспираторную мышечную группу [4]. Межреберные мышцы представляют собой мышечные полоски, занимающие каждый межреберный промежуток. Волокна наружных межреберных мышц ориентированы наклонно вниз и вперед и, сокращаясь, поднимают ребра, увеличивая объем грудной клетки в передне-заднем и боковом направлениях. Внутренние межреберные мышцы прикрепляются спереди к грудиннореберному соединению и простираются назад до задних углов ребер. Их волокна лежат по наклонной вниз и назад от верхнего к нижнему ребру, так что эффектом их сокращения является опускание ребер и уменьшение объема грудной клетки. Диафрагма представляет собой плоскую мышечно-сухожильную структуру, отделяющую грудную полость от брюшной. Сокращение диафрагмы вызывает каудальное смещение сухожильного центра, в результате которого давление в грудной полости снижается и легкие растягиваются [4].

Поскольку межреберные мышцы и диафрагма различаются морфологически, функционально и регуляторно, принято выделять соответственно торакальный и абдоминальный компоненты аппарата дыхания [6; 9; 10]. Соотношение торакльного и абдоминального вкладов в дыхательные объемы зависит от баланса упругих и эластических сил, действующих на грудную клетку и органы брюшной полости, а также от гравитационного распределения региональных объемов крови и биологических жидкостей [3; 10].

В обычных условиях спокойный вдох происходит активно за счет сокращения инспираторных мышц, а выдох осуществляется пассивно за счет эластичности органов брюшной полости, поднимающих диафрагму, и опускающей ребра силы тяжести. В условиях микрогравитации происходит значимое изменение механики дыхания [7], что и приводит к детренированности инспираторной мускулатуры.

Одним из способов поддержания функционального состояния дыхательной мус- кулатуры является использование различных модификаций произвольного дыхания. Поскольку система дыхания кроме осуществления газообмена участвует в реализации функций, подотчетных произвольному контролю (речь, пение, дыхательные упражнения и т.п.), ее эффекторный аппарат подвержен как автономной регуляции, так и произвольному (осознанному) контролю [2; 5].

Целью данной работы было изучение особенностей произвольного контроля движений торакальной и абдоминальной дыхательной мускулатуры в условиях моделирования невесомости.

Методика. Для изучения подверженности произвольному контролю дыхательной мускулатуры использовался методический прием раздельного грудного и брюшного дыхания с регистрацией и количественным анализом произвольного сдерживания спонтанных торакальных и абдоминальных дыхательных движений.

В соответствии с инструкцией испытуемые при грудном дыхании вентилируют легкие за счет торакальных дыхательных движений при максимально возможном произвольном сдерживании абдоминальных. При брюшном дыхании вентиляция легких осуществляется исключительно за счет абдоминальных дыхательных движений. Задание выполняется в режиме слежения по монитору за регистрируемыми дыхательными движениями.

При спонтанном (1 мин), грудном (1 мин) и брюшном (1 мин) дыхании торакальные и абдоминальные дыхательные движения регистрировались у шести молодых мужчин (19 – 21 лет) посредством оригинального компьютерного безмасочного пневмографа [6]. Для количественной оценки степени сдерживания дыхательных движений используются коэффициент сдерживания абдоминальных дыхательных движений при грудном дыхании (KAb) и коэффициент сдерживания торакальных дыхательных движений при брюшном дыхании (KTh):

KTh = ThV T сп ThV T пр , 100% и

ThVT сп

KAb = AbVTсп - AbVTпр ■ 100%, AbVTсп где ThVTсп – торакальный вклад в спонтанный дыхательный объем;

ThVT пр – торакальный вклад в дыхательный объем при брюшном дыхании;

AbVT сп – абдоминальный вклад в спонтанный дыхательный объем;

AbVT пр – абдоминальный вклад в дыхательный объем при брюшном дыхании.

В качестве модели невесомости использовалось 12-часовое пребывание в антиор-тостатическом положении с углом наклона -15º. Раздельное дыхание осуществлялось в контрольном горизонтальном положении (лежа на спине), при кратковременном (15 мин) и долговременном (12 ч) антиортостатическом воздействии.

Для контроля функционального состояния системы дыхания испытуемых проводилась проба форсированного выдоха. Определяли форсированную жизненную емкость легких (FVC), объем форсированного выдоха за 1 с (FEV1) и рассчитывали индекс Тифно (IT):

IT = FEV1

.

FVC

Достоверность различий оценивалась по непараметрическому критерию Вилкок-сона.

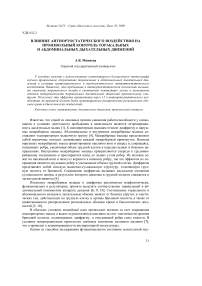

Результаты исследования и их обсуждение. В горизонтальном положении при спонтанном дыхании торакальный и абдоминальный вклады в вентиляцию легких практически не различаются и составляют соответственно 46,0 ± 10,9 и 54,0 ± 10,9 %

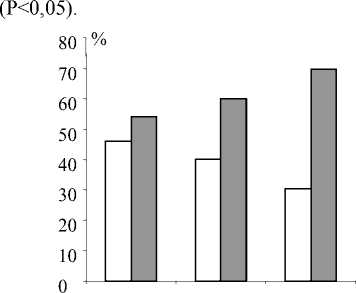

(рис. 1). При раздельном грудном дыхании в горизонтальном положении всем испытуемым удалось произвольно снизить амплитуду абдоминальных дыхательных движений. Коэффициент сдерживания абдоминальных дыхательных движений составил 97 ± 1 % от спонтанного (рис. 2). Абдоминальный вклад в вентиляцию легких уменьшился до 0,8±0,5 %, а торакальный соответственно увеличивался до 99,2±0,5 %

Рис. 1. Влияние кратковременного и долговременного антиортостатаза (-15о) на соотношения торакального и абдоминального вкладов в вентиляцию легких (%):

Рис. 2. Влияние кратковременного и долговременного антиортостатаза (-15о) на коэффициенты произвольного сдерживания торакальных и абдоминальных дыхательных движений:

-

1 – горизонтальное положение,

-

2 – 15 мин антиортостаза, 3 – 12 ч антиортостаза. Белые столбики – торакальный вклад, серые столбики – абдоминальный

1 – горизонтальное положение, 2 – 15 мин антиортостаза, 3 – 12 ч антиортостаза.

Белые столбики – KTh, серые столбики – KAb

При раздельном брюшном дыхании торакальный вклад в вентиляцию легких снизился до 5,0 ± 1,7 %. Однако не всем испытуемым удалось произвольно уменьшить амплитуду торакальных дыхательных движений. KTh в горизонтальном положении составил лишь 57 ± 21 %, что значительно меньше, чем коэффициент сдерживания абдоминальных дыхательных движений при грудном дыхании (P<0,05) (рис. 2).

Переход в антиортостатическое положение (-15о) вызвал незначительное увеличение абдоминального вклада в спонтанную вентиляцию легких до 59,9 ± 11,4 % и соответственное снижение торакального вклада (рис. 1). Однако в антиортостатическом положении уже не всем испытуемым удалось произвольно сдерживать абдоминальные дыхательные движения, что выразилось в некотором снижении коэффициента сдерживания абдоминальных движений до 79 ± 22 % (рис. 2). Довольно низкий абдоминальный вклад в вентиляцию легких (1,1 ± 0,64 %) объясняется значительным увеличением торакального вклада.

При брюшном дыхании в условиях кратковременного антиортостатического воздействия также наблюдается незначительное снижение коэффициента произвольного сдерживания торакальных дыхательных движений до 47 ± 22 % (рис. 2).

После двенадцати часов пребывания в антиортостатическом положении у всех испытуемых значительно уменьшился торакальный вклад в спонтанную вентиляцию легких до 30,3 ± 14,4 % (рис. 1), а абдоминальный, соответственно, увеличился

(P<0,05). Коэффициент произвольного сдерживания абдоминальных дыхательных движений несколько восстановился, но все равно не достиг значения, полученного в горизонтальном положении (рис. 2). При этом длительное пребывание в антиортостазе вызвало значительное (P<0,05) снижение способности испытуемых к произвольному сдерживанию торакальных дыхательных движений (рис. 2).

Таким образом, переход в антиортостатическое положение практически не меняет как соотношение торакального и абдоминального вкладов в вентиляцию легких, так и подверженность дыхательной мускулатуры произвольному контролю. Однако длительное пребывание в антиортостазе вызывает как снижение участия торакального компонента в спонтанном дыхании, так и способность к произвольному сдерживанию торакальных дыхательных движений.

Результаты анализа пробы форсированного выдоха показали, что переход из горизонтального в антиортостатическое положение сопровождается незначительным снижением объема форсированного выдоха с 4,4 ± 0,4 л/мин до 4,3 ± 0,3 л/мин. Но уже после двенадцати часов антиортостатического воздействия у всех испытуемых объем форсированного выдоха снизился до 3,9 ± 0,4 л/мин (P<0,05). Поскольку объем форсированного выдоха за 1 с претерпевает синфазные изменения с FVC, величина индекса Тифно сохраняется, что говорит об уменьшении респираторной поверхности легких вследствие их отека [8].

Поскольку снижение торакального вклада в спонтанное дыхание и уменьшение степени подверженности произвольному контролю торакальных дыхательных движений проявляется не сразу, а через 12 ч антиортостатического воздействия, их причиной может быть изменение объема жидкости в грудной полости. Вероятнее всего, перераспределение жидкостных сред происходит вследствие вовлечения в циркулирующий объем крови, которая была под влиянием гравитации депонирована в емкостных сосудах нижних конечностей.

Tver State University

Random control of thoracic and abdominal respiratory movements of young men under short-time and long-time antiorthostatic influence were investigated with the use of computer mask-less pneumograph. It was revealed that stay in antiorthostatic position excite the lowering of thoracic impact in spontaneous lungs ventilation and decrease of level of liability of thoracic respiratory movements to random control. Since effects becomes evident after 12 hours of antiorthostatic influence. It can be caused by a gravitational distribution of regional blood volume and biological fluid.