Влияние антисептика «Анавидин» на показатели неспецифической резистентности при заживлении инфицированных повреждений кожи

Автор: Григорьев Г.Е., Лепехова С.А., Зарицкая Л.В., Ильина О.П., Коваль Е.В., Гольдберг О.А., Постовая О.Н., Батунова Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 1, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье изучено влияние антисептика «Анавидин» на заживление инфицированных повреждений кожи. Установлено, что применение антисептика способствует ограничению системной воспалительной реакции, сохранности неспецифической резистентности и отсутствию сенсибилизации.

Иммунология, резистентность, рана, антисептики, кровь

Короткий адрес: https://sciup.org/14082015

IDR: 14082015 | УДК: 616.001.47.02

Текст научной статьи Влияние антисептика «Анавидин» на показатели неспецифической резистентности при заживлении инфицированных повреждений кожи

Лечение длительно незаживающих гнойно-некротических повреждений кожи относится к числу важных разделов ветеринарии, так как эта патология наносит значительный экономический ущерб крупным специализированным и фермерским хозяйствам [1, 2].

Бесконтрольное использование антибиотиков привело к возникновению антибиотикорезистентных штаммов [3–6].

Наибольшую роль в резистентности к возбудителю играют естественные антитела, комплемент и полиморфноядерные лейкоциты. По мере развития специфической иммунной реакции на инфекцию в ране включаются сложные механизмы ответной реакции иммунной системы организма [7]. Вся стройная последовательность развития иммунологической реакции нарушается, если доза микроба превышает определенный порог, или лечение неэффективно.

Нарушение любой фазы иммунного ответа способно привести к развитию иммунодефицита, что является важным маркером при оценке эффективности лечения [7,8].

Одним из способов профилактики и лечения гнойных ран является применение антисептиков, что побудило нас к оценке влияния нового сибирского антисептика «Анавидин» на некоторые показатели неспецифической резистентности организма при инфицированных повреждениях кожи.

Материалы и методы . Работа выполнена на базе научного отдела экспериментальной хирургии с виварием Научного центра реконструктивной и восстановительной хирургии СО РАМН. Животных содержали в условиях вивария при свободном доступе к воде и пище соответственно нормативам ГОСТ «Содержание экспериментальных животных в питомниках НИИ» (вет. удостоверение 238 № 0015220 от 25 марта 2009 г, служба ветеринарии Иркутской области). В эксперимент включали крыс-самцов линии Вистар в возрасте не менее 6 месяцев, весом 200–250 г. Опыты на животных выполнялись в соответствии с правилами гуманного обращения с животными, которые регламентированы «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», утвержденными Приказами МЗ СССР №742 от 13.11.84 г. «Об утверждении правил проведения работ с использованием экспериментальных животных» и №48 от 23.01.85 г. «О контроле за проведением работ с использованием экспериментальных животных».

У всех экспериментальных крыс моделировали инфицированное повреждение кожи. Животные были разделены на три группы. Первую составили крысы, с ежедневным промыванием инфицированного повреждения кожи физиологическим раствором (КГ-1). Вторую – животные, которым раны обрабатывали 0,02% раствором хлоргексидина биглюконата (КГ-2). Третью – животные, которым раны промывали 0,02% раствором антисептика «Анавидин»

(ОГ). Забор материала для иммунологического исследования производился на 1-е, 3-и, 7-е, 11-е и 19-е сутки после внесения микст-инфекта E. coli+ Ps. aeruginosa (0,5:0,5) 109 микробных тел.

Иммунологические исследования проводили в лабораторном отделе Центральной научноисследовательской лаборатории Иркутского государственного института усовершенствования врачей. Для определения параметров фагоцитарной реакции нейтрофилов крови использовали убитые при температуре 80–90°С клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae . Оценивали фагоцитарный показатель (фагоцитарная активность или фагоцитарный индекс) – процент фагоцитов из числа сосчитанных нейтрофилов, и фагоцитарное число – среднее число дрожжей, поглощенных одним активным нейтрофилом. Для оценки степени антигенной раздраженности неактивных in vitro гранулоцитов крови исследовали спонтанный тест восстановления нитросинего тетразолия (НСТ-тест), выражая результаты в процентах. Активированный НСТ-тест проводили для оценки функционального кислородозависимого механизма бактерицидности фагоцитов. Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) выполняли по стандартной методике Гриневича.

Общий анализ крови проводили стандартными методами с подсчетом количества эритроцитов, лейкоцитов и лейкоцитарной формулы.

Результаты исследований. Для оценки системной воспалительной реакции на индукцию инфицированного повреждения кожи, под влиянием антисептика «Анавидин», был проведен сравнительный анализ уровня лейкоцитов и формулы периферической крови.

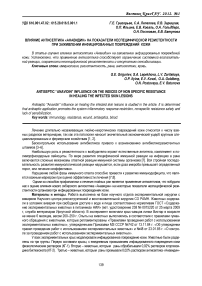

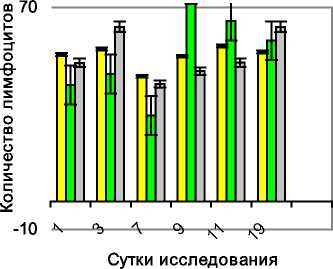

При исследовании лейкоцитов венозной крови (рис. 1) оказалось, что максимальным проявлением системной воспалительной реакции на 1-е сутки исследования в КГ-1, КГ-2 и ОГ закономерно наблюдался лейкоцитоз, при этом уровень лейкоцитов в КГ-1 был максимальным по сравнению с КГ-2 (p U =0,02), ОГ (p U =0,004), а в ОГ был наименьшим, но достоверно выше нормы (p D =0,03). От нормальных величин также не отличалось количество лейкоцитов у КГ-2, но было статистически меньше по сравнению с КГ-1 (p U =0,02) и больше, чем в ОГ (p U =0,04). Высокие показатели лейкоцитоза сохранялись во всех группах до 9-х суток, однако наименьший показатель среди групп был выявлен в ОГ с санацией инфицированного повреждения кожи анавидином.

Таким образом, выявлено, что показатель лейкоцитоза у животных с обработкой инфицированного повреждения кожи анавидином был наименьшим по сравнению с группами контроля на протяжении всех суток исследования, но был существенно выше нормальных значений до 11-х суток, с нормализацией на 19-е сутки. Однако отметим, что выбранный для контроля хлоргексидин биглюконат также ограничивал лейкоцитоз, показатели в этой группе были существенно ниже, чем в контрольной группе, где инфицированные повреждения кожи просто промывали физиологическим раствором, но были существенно выше, чем в опытной группе.

□ ОГ ■ КГ-1 □ КГ-2

Сутки исследования

Рис. 1. Динамика уровня лейкоцитов в группах

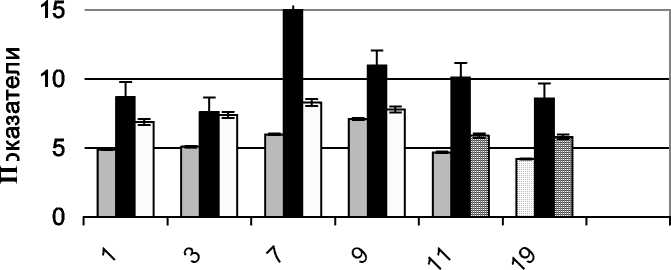

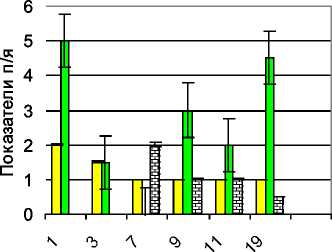

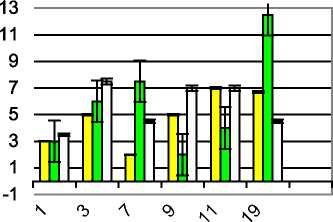

Обработка инфицированного повреждения кожи антисептиком «Анавидин» приводит к уменьшению воспалительного ответа, что подтверждается нормализацией к 19-м суткам уровня лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и лимфоцитов (рис. 2–5).

□ ОГ □ КГ-1 0 КГ-2

Сутки исследования

Рис. 2. Количество палочкоядерных лейкоцитов

□ ОГ □ КГ-1 s КГ-2

Рис. 3. Количество сегментоядерных лейкоцитов

в динамике исследования

в динамике исследования

□ ОГ □ КГ-1 □ КГ-2

Рис. 4. Количество моноцитов в динамике исследования

□ ОГ □ КГ-1 □ КГ-2

Сутки исследования

Рис. 5. Количество лимфоцитов в динамике исследования

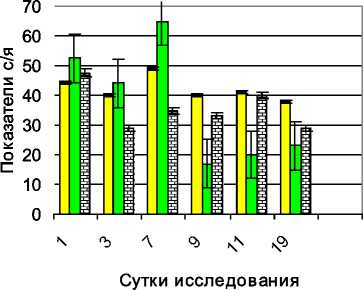

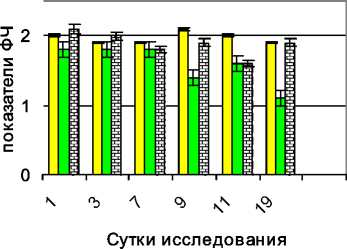

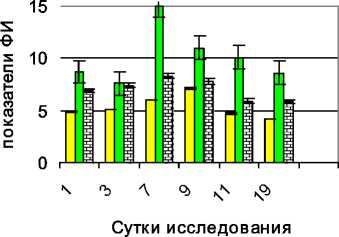

При исследовании показателей фагоцитарной активности нейтрофильных лейкоцитов (рис. 6,7) обнаружено, что во всех группах экспериментальных животных на 1-е сутки имело место повышение фагоцитарного индекса. На 7-е сутки имелось несущественное снижение ФИ у ОГ и КГ-2, но показатель сохранялся выше нормы во всех группах (p D ≤ 0,05). Максимальным показатель был в группе КГ-1, что по срокам совпадает с максимальным лейкоцитозом в этой группе. При сравнении показателя в группах ОГ и КГ-1 выявлено, что в ОГ показатель существенно ниже (p U =0,03). Эти данные указывают на активацию фагоцитарного звена иммунного ответа на инфекцию.

На 9-е сутки эксперимента ФИ был минимальным в КГ-1 по сравнению с нормой (p D =0,002) и КГ-2 (p U =0,009), а также по сравнению с 7-ми сутками (p W =0,0001). В ОГ отмечался также повышенный фагоцитарный индекс по сравнению с КГ-1 (p U =0,005). Однако отметим, что показатель ФИ в группах КГ-2 и ОГ сохранялся существенно более высоким по сравнению с нормой (p D ≤ 0,05).

Существенное снижение ФИ к 9-м суткам у животных контрольной группы 1 совпадает с литературными данными об угнетении фагоцитоза при гнойно-некротических поражениях тканей.

К девятнадцатым суткам ФИ нормализовался в КГ-2 и ОГ, тогда как в КГ-1 показатель оставался существенно ниже нормы (p D =0,0001) КГ-2 и ОГ (p U ≤ 0,05).

□ ОГ □ КГ-1 в КГ-2

Рис. 6. Показатели фагоцитарного индекса в динамике исследования

□ ОГ п КГ-1 S КГ-2

Рис. 7. Показатели фагоцитарного числа в динамике исследования

Нами подтверждено, что санация инфицированных повреждений кожи анаведином не оказывает подавляющего влияния на фагоцитоз. Выявленная динамика ФИ совпадает с изменениями ФЧ (см. рис. 6,7).

Таким образом, установлено ограничение системной воспалительной реакции, сохранность неспецифической резистентности и отсутствие сенсибилизации при инфицированном повреждении кожи под воздействием антисептика «Анавидин». Тогда, как в контрольной группе 1 отмечали прогрессирующие расстройства неспецифической резистентности реакции организма, характерные для течения гнойных ран без лечебных воздействий.