Влияние антропогенной нагрузки прибрежной зоны озер Тургояк и Увильды на зоопланктонное сообщество

Автор: Машкова Ирина Вячеславовна, Кострюкова Анастасия Михайловна, Белов Сергей Александрович

Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия @vestnik-susu-chemistry

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3 т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Техногенное воздействие на гидроэкологическое состояние водоемов сказывается на всех этапах формирования водных экосистем. Особенно чувствительны к воздействию такие организмы, как планктон, составляющие основу трофических цепей. При комплексной нагрузке создаются условия, неблагоприятно меняющие видовой состав, разнообразие, размер, массу и доминирование в планктонных сообществах. Для озер Южного Урала, относящихся к памятникам природы, изучение основных закономерностей антропогенной сукцессии, фито- и зоопланктонных сообществ, выявление природных и антропогенных факторов, определяющих их жизненные циклы, и установление связи между отдельными показателями гидроэкологического состояния озер и антропогенной нагрузкой имеют первостепенное значение. В данной статье исследуется степень деградации прибрежных зон двух водоемов Челябинской области (озер Тургояк и Увильды). Степень деградации прибрежных зон оценивалась по травянистой растительности, биоразнообразию, плотности покрытия и антропогенной нагрузке данных территорий. Вокруг озер под воздействием дисперсной рекреационной нагрузки сформировались ландшафтно-рекреационные зоны с различной степенью дигрессии. Оценка антропогенной трансформации в трехсотметровой прибрежной зоне озера Увильды показала, что доля территорий, характеризующихся 4-5 стадиями дигрессии возросла до 40-45 %, а для озера Тургояк - до 50-55 %. Результаты исследования видового состава зоопланктонных сообществ на участках с разными степенями дигрессии выявили, что литоральный зоопланктон обильнее в тех частях акватории озер, где имеются оптимальные условия для его развития, наименьшая рекреационная нагрузка и наименьшая степень дигрессии. Коловратки, как наиболее устойчивые к ухудшению качества окружающей среды, увеличивают свой вклад в состав биоценоза на участках с более высокой стадией дигрессии.

Памятник природы, озеро увильды, озеро тургояк, антропогенная нагрузка, дигрессия, зоопланктон

Короткий адрес: https://sciup.org/147238616

IDR: 147238616 | УДК: 574.52 | DOI: 10.14529/chem220314

Текст научной статьи Влияние антропогенной нагрузки прибрежной зоны озер Тургояк и Увильды на зоопланктонное сообщество

На территории Челябинской области находится большое количество озер. По данным из разных источников оно составляет более тысячи [1, 2]. Территориальное размещение водных объектов весьма неравномерно, в большей степени они сконцентрированы на севере и востоке области. Природные зоны, в которых они размещаются, относятся к степным, лесостепным и горнолесным. Большинство озер Челябинской области различной морфологии отнесены к объектам особо охраняемых природных территорий. Крупные и средние озера Челябинской области, имеющие хозяйственное значение, изучены достаточно хорошо. Существуют несколько монографий [1, 3–5], в которых описана морфофизиологическая и геохимическая характеристики водоемов. Также имеется около трех десятков научно-исследовательских статей [6], связанных с практическими запросами и с изучением состояния крупных водных экосистем, имеющих хозяйственное, рекреационное значение или относящихся к особо охраняемым природным объектам [7].

Исследуемые озера Тургояк и Увильды расположены в Восточных предгорьях и горах Южного Урала. Положение озер в пределах вышеуказанных территорий способствовало широкому развитию разнообразных форм туризма, отдыха и лечения. Преобладающие на водосборах березово-сосновые, а также встречающиеся липовые и еловые леса увеличивают привлекательность территории. Большинство учреждений отдыха у водоемов сосредоточены в зоне двадцатиминут- ной пешей доступности от автобусных остановок и железнодорожных станций, что определяет перспективу дальнейшего развития инфраструктуры отдыха на исследуемой территории. К тому же в конце XX века стихийное рекреационное освоение водоемов Южного Урала привело к несанкционированной застройке прибрежных территорий. Природопользование, организованное таким образом, усилило территориальную контрастность. В результате на берегах тектонических озер сформировалась довольно сложная иерархическая сеть из природно-антропогенных прибрежных территорий, с закономерно изменяющейся в пространстве степенью дигрессии.

Исследованием экологического состояния озер Тургояк и Увильды занимаются достаточно давно [8]. Известны их гидрологические и гидрохимические характеристики [8–10], видовой состав планктонных сообществ [11–16], изучены сообщества растительных и животных макроорганизмов. В связи с нарастающей у водоемов антропогенной нагрузкой и контрастностью форм отдыха возникла проблема усиления дигрессии прибрежной территории водоемов до критических уровней, соответствующих 4–5 стадиям [17]. Ухудшение состояния биоценозов прибрежной зоны ведет за собой ухудшение качества воды и состояния водных организмов. Зоопланктон, как чувствительный биоиндикатор, может откликаться на изменения условий водной среды даже когда гидрохимические показатели качества воды находятся в пределах нормы.

Цель настоящего исследования – это оценка антропогенной трансформации прибрежных территорий озер Увильды и Тургояк Челябинской области и выявление закономерностей изменения видовой структуры зоопланктона в зависимости от степени деградации прибрежных зон.

Объекты исследования

Озеро Увильды находится на севере Челябинской области (рис. 1), в 80 км к северо-западу от Челябинска. Озеро является памятником природы, а с 1970-х годов входит в международный список самых ценных озер мира. Основные морфометрические параметры озера Увильды: высота над уровнем моря 272 м, площадь водной поверхности 68,1 км2, максимальная и средняя глубины 38 и 13 м [13]. Озеро представляет собой типичный тектонический водоем, расположенный в глубоком переднем разломе. Берега озера Увильды сильно изрезаны полуостровами и заливами. Западная и юго-западная части характеризуются значительным подъёмом глубины. Дно озера песчаное, местами отмечаются галька и ил. Большая часть извилистой береговой линии покрыта сосновыми и смешанными лесами.

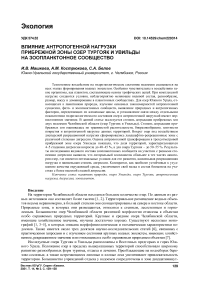

а) б)

Рис. 1. Изучаемые озера Увильды (а) и Тургояк (б): 1–5 – точки отбора проб

В 1976–1977 гг. была осуществлена перекачка около четверти объема воды озера в Аргазин-ское водохранилище для водоснабжения г. Челябинска. Уровень воды снизился почти на 4 м. В зоне осушения выросла древесно-кустарниковая растительность, которая была затоплена во время восстановления уровня воды в 2006 г.

С середины ХХ века озеро Увильды использовалось в рекреационных целях. На его берегах расположено около семидесяти баз отдыха, несколько санаториев, детских оздоровительных лагерей и частных коттеджей. Почти вся береговая линия застроена (кроме небольших участков на юге и северо-западе озера).

Озеро Тургояк также является тектоническим водоёмом (см. рис. 1) [1]. Основные морфометрические параметры озера Тургояк: высота над уровнем моря 320 м, площадь водной поверхности 26,4 км2, максимальная и средняя глубины 34 м и 19,2 м [1]. Берега западной части изрезаны мысами и заливами. Дно Тургояка каменистое, на западе отмечаются большие камни, на востоке – мелкая галька. Береговая линия на 90 % покрыта сосновыми лесами, также отмечаются березовые леса и ольшаники.

С 1952 до начала 90-х гг. был организован водозабор из Тургояка для хозяйственных целей, превышающий среднемноголетний водный баланс озера (т. е. более 5…6 млн м3/год) [18]. В 1985–1990-х гг. произошло понижение уровня воды в водоеме и на части обнажившейся территории выросла древесно-кустарниковая растительность.

На восточном берегу озеро расположен большой поселок Тургояк. По берегам озера расположено множество баз отдыха.

Вода обоих водоемов пресная, по химическому составу относится к гидрокарбонатно-кальциевым, а по соотношению ионов – к сульфатно-натриевым. На водосборе озера Увильды есть источники сапропелевой грязи и радона, которые способствовали развитию общенациональных курортов. В настоящее время имеет озеро Увильды имеет переходный статус между олиго-и мезотрофным, а озеро Тургояк относится к олиготрофным. Оба озера являются гидрологическими памятниками природы Челябинской области с 1969 г.

Методика исследования

Полевые экспедиционные исследования проводились в июне–августе 2021 г. на озерах Увильды и Тургояк. Для исследования было выбрано по пять участков на озере Увильды и озере Тургояк ( рис. 1). Выбранные участки расположены в зонах с разной степенью рекреационной нагрузки побережья (различные санатории, базы отдыха, населенные пункты).

Оценку нагрузки рекреационной деятельности на состояние прибрежных территорий водоемов производили согласно [19] с помощью нескольких методов: трансектного, пробных площадей, а также математико-статистического и регистрационно-измерительного. Уровень стадии дигрессии оценивали по отношению площади вытоптанной до минерального горизонта поверхности напочвенного покрова к общей площади обследуемого участка (от 1,0 до 25,0 % соответственно) [19]. Для оценки дигрессии лесных рекреационных территорий использовали методику пробных площадок в зонах отдыха размером не менее 100 х 100 м (по Волковой) [20]. В основу оценки стадий дигрессии геосистем вошли 5 критериев согласно матричному методу введения весовых параметров дигрессии по Волковой [20]. Уровень дигрессии на пробной площадке определяли по интегральной обобщенной оценке пятнадцати характерных критериев антропогенной трансформации геосистем по пятибалльной шкале [19]. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон определяли согласно СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89) [21].

Зоопланктон отлавливали в литоральной части озер [22]. Сбор зоопланктона производили фильтрованием 50 литров воды через сеть Апштейна. Концентрированные пробы просматривали в день сбора, кроме этого, проводили фиксацию материала 70° спиртом. Для определения видовой принадлежности были использованы классические определители [23–27].

Расчет биомассы животных проводили по уравнениям пропорционального роста [28], а также по номограммам Л. Численко [29].

Обсуждение результатов

Антропогенная нагрузка на прибрежные территории изучаемых водоемов в основном носит рекреационный характер, поскольку данные водоемы являются привлекательными туристическо-рекреационными объектами. В настоящее время одним из существенных факторов, который может изменять экологическое состояние различных водных объектов является интенсивная рекреационная деятельность, приводящая к той или иной стадии антропогенной деградации при- брежных зон. Рекреационная дегрессия – это процесс негативного изменения биогеоценоза в результате рекреационного воздействия. Главные признаки рекреационной дигрессии - вытоптанная площадь, уничтоженный подрост, поврежденные деревья, смена лесных трав на луговые и затем на сорные. Стадия рекреационной дегрессии определяется как этап изменения биогеоценоза в результате воздействия рекреационной нагрузки. Выделяют 5 стадий дегрессии:

-

• 1 стадия характеризуется отсутствием заметных изменений в биогеоценозе в результате деятельности человека;

-

• 2 стадия – изменения незначительны;

-

• 3 стадия – изменения средней степени;

-

• 4 стадия – изменения сильной степени;

-

• 5 стадия – практически полностью деградированный биогеоценоз.

Согласно результатам визуальных наблюдений и анализа картографических материалов площадь учреждений отдыха у исследованных озер составляла в 2010–2011 гг. 0,5–20,0 га [30], в 2021 г. осталось неизменной, при этом преобладают учреждения отдыха площадью 3–5 га. Максимальная единовременная рекреационная нагрузка на прибрежных территориях возросла с 5–7 на западных и северо-западных побережьях и с 40–90 чел/га на восточных до 7–10 чел/га и 70– 140 чел/га соответственно. Преобладающая нагрузка изменилась с 25–45 чел/га в 2010–2011 гг. до 30–55 чел/га в 2021 г, так как большинство учреждений представлено малыми базами отдыха, на которых при данной нагрузке наблюдается максимальная наполняемость отдыхающими.

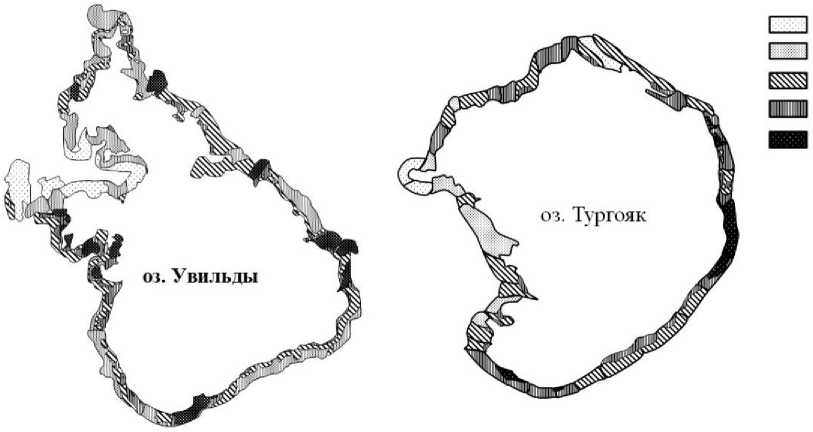

Результаты обследования трехсотметровой прибрежной зоны обоих водоемов в 2017 г. (табл. 1) показали, что около 8 % территории озера Увильды было представлено геосистемами с 5-й стадией дигрессии, 27 % – с 4-й стадией, и около 65 % – с 2–3 стадиями [2, 30]. В аналогичной зоне озера Тургояк территории с 5-й стадией составляли 9 %, с 4-й стадией – 26 % и с 2–3 стадиями – 65 %. По результатам наших исследований в 2021 г. (табл. 1, рис. 2) в трехсотметровой прибрежной зоне озера Увильды доля территорий, характеризующихся 4–5 стадиями дигрессии, возросла до 40–45 %, а для озера Тургояк – до 50–55 %. Такое интенсивное ухудшение состояния прибрежной зоны озера Увильды связано с открытием бесплатного «Коровьего» пляжа на юго-востоке озера и транспортной доступностью большей части береговой линии для заезда к водоему машин. У озера Тургояк увеличение доли территорий с высокой степенью дигресии произошло за счет территорий, прилегающих к Городскому пляжу и местам асфальтовых подъездов к озеру. Наибольшее негативное изменение экологического состояния наблюдались на «диких» не оборудованных кемпинговых стоянках, часть из которых стала платной, но экологическое состояние и уровень благоустройства оставляют желать лучшего.

Таблица 1

Результаты оценки степени дигрессии прибрежной территории озер Тургояк и Увильды

|

Озеро Тургояк |

Озеро Увильды |

|||||||||

|

Номер точки отбора проб |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Стадия дигрессии (2017 г.) |

1 |

4 |

5 |

2 |

3 |

2 |

1 |

3 |

4 |

5 |

|

Стадия дигрессии (2021 г.) |

1 |

4 |

5 |

5 |

4 |

2 |

1 |

4 |

4 |

5 |

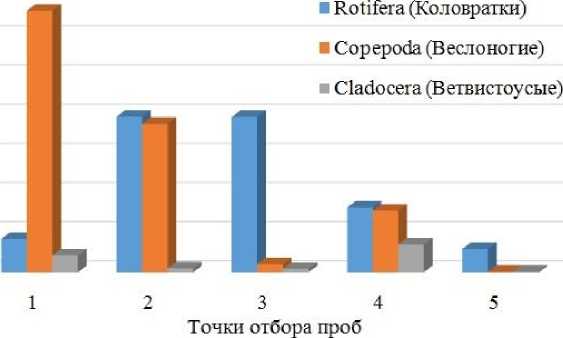

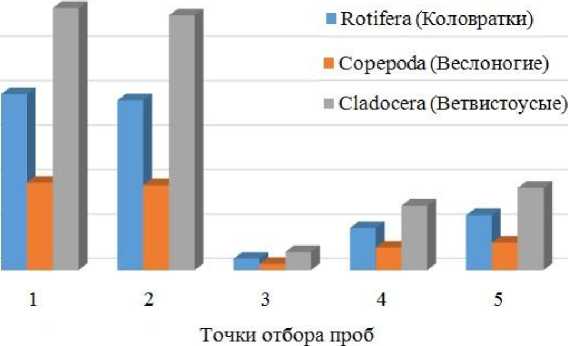

Результаты исследования видового состава зоопланктонных сообществ озер Тургояк и Увильды следующие. Всего было выявлено 40 видов зоопланктона в озере Тургояк (среди них 10 веслоногих (Copepoda), 19 ветвистоусых раков (Cladocera) и 11 коловраток (Rotifera)). По данным Рогозина А.Г. [14] 2009 года, в озере Увильды отмечено 46 видов зоопланктона (среди них 7 веслоногих (Copepoda), 12 ветвистоусых раков (Cladocera) и 27 коловраток (Rotifera)). В ходе наших исследований было зарегистрировано 37 видов (среди них 7 веслоногих (Copepoda), 11 ветвистоусых раков (Cladocera) и 19 коловраток (Rotifera)). Плотность и биомасса зоопланктона озера Увильды (рис. 3а) на станции 1 (15918 особей/м3; 1,0545 г/м3 соответственно) и станции 2 (15731 особей/м3; 1,0215 г/м3) имеют наивысшие для озера величины, на станции 5 – наименьшие (1251 особей/м3; 0,0617 г/м3), на станции 3 значения плотности и биомассы составляют 8531 осо-бей/м3 и 0,5842 г/м3, на станции 4 – 7867 особей/м3 и 0,4928 г/м3. Плотность и биомасса зоопланктона озера Тургояк (рис. 3б) на станциях 1 (5912 особей/м3; 0,5323 г/м3 соответственно) и 2 (5731 особей/м3; 0,4134 г/м3) имеют наивысшие для озера величины, на станции 3 – наименьшие (401 особь/м3; 0,0211 г/м3), на станциях 4 (1452 особей/м3; 0,0842 г/м3) и 5 (1853 особей/м3; 0,1322 г/м3) занимают по этим показателям промежуточное положение.

1 стадия

2 стадия

3 стадия

4 стадия

5 стадия

Рис. 2. Схема дигрессии ландшафтно-рекреационных зон прибрежных территории озер Тургояк и Увильды (2021 г.)

Плотность, число особей / м3

о

Плотность, число особей / м3

а)

Рис. 3. Распределение плотности особей отдельных групп зоопланктона озер Увильды (а) и Тургояк (б)

В озерах Тургояк и Увильды основу зоопланктона составляют обычные и широко распространённые виды, например, коловратки – Asplanchna priodonta ( Gosse) , Ploesoma hudsoni (Imhof) , Kellicottia longispina (Kellicott), веслоногие – Eudiaptomus graciloides (Lill.), Mesocyclops leuckarti (Claus) , ветвистоусые – Ceriodaphnia quadrangula (O.F. Müller) , Daphnia cristata ( Sars), Daphnia cucullata (Sars), Diaphanosoma brachyurum (Levin) и другие озерные виды, тяготеющих к олиготрофным водам. Ввиду очень малых размеров, коловратки играют крайне незначительную роль в составе зоопланктона изучаемых озер. Однако в озере Тургояк средняя численность коловраток вполне сопоставима с численностью Cladocera и превосходит среднюю численность Copepoda. Cladocera – доминирующая группа зоопланктона в озере Тургояк, преобладающая по таксономическому разнообразию, встречаемости, ценотической значимости. В олиго-мезотрофном озере Увильды ведущая роль принадлежит веслоногим ракообразным. Из рис. 3 видно, что соотношение основных групп зоопланктона изменяется в зависимости от состояния окружающей среды.

Также было рассчитано соотношение таксонов (по числу видов), при котором приняли за единицу Cladocera (табл. 2). Чем выше дигрессия территории (см. рис. 3, табл. 2) тем больше оказывается влияние на экосистему, тем больше в воде таких ландшафтах представителей Rotifera, некоторые виды которых весьма устойчивы к ухудшению качества окружающей среды.

Таблица 2

Соотношение таксонов Rotifera : Copepoda : Cladocera

|

Озеро Тургояк |

|||||

|

Номер точки отбора проб |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Стадия дигрессии |

1 |

4 |

5 |

5 |

4 |

|

R: C: Cl |

0,24:1,15:1 |

01:05,5 |

2,5:1,8:1 |

2,2:1,6:1 |

1,2:1,5:1 |

|

Озеро Увильды |

|||||

|

Номер точки отбора проб |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Стадия дигрессии |

2 |

1 |

4 |

4 |

5 |

|

R: C: Cl |

0,9:1,5:1 |

0,18:0,19:1 |

1,3:1,6:1 |

1,5:1,8:1 |

2,5:1,8:1 |

Примечание: Rotifera – R, Copepoda – C, Cladocera – Cl

Заключение

Антропогенная нагрузка на водные объекты является одной из наиболее острых проблем в экологии водных экосистем. Если раньше негативное воздействие в большей степени на водные объекты оказывала хозяйственная деятельность, то в настоящее время все более возрастает доля рекреационной нагрузки.

Оценка антропогенной трансформации прибрежных территорий озер Увильды и Тургояк показала, что под воздействием увеличившейся рекреационной нагрузки возросла и площадь территорий с наиболее высокими стадиями дигрессии (4-й и 5-й) и составила для озера Увильды 40– 45 %, а для озера Тургояк – 50–55 %.

Ухудшение состояния биоценозов прибрежной зоны приводит к изменению качества воды и состояния водных экосистем. Зоопланктон реагирует на антропогенную трансформацию прибрежной зоны, даже если эти изменения еще не отражаются на гидрохимических показателях. По результатам наших исследований, литоральный зоопланктон обильнее в тех частях акватории озер, где имеются оптимальные условия для его развития, наименьшая рекреационная нагрузка и наименьшая степень дигрессии. Коловратки как наиболее устойчивые к ухудшению качества окружающей среды увеличивают свой вклад в состав биоценоза на участках с более высокой стадией дигрессии.

Список литературы Влияние антропогенной нагрузки прибрежной зоны озер Тургояк и Увильды на зоопланктонное сообщество

- Андреева М.А. Озера Среднего и Южного Урала: моногр. Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 1973. 270 с.

- Захаров С.Г. Озера Челябинской области: монография. Челябинск: АБРИС, 2010. 128 с.

- Черняева Л.Е., Черняев А.М., Еремеева М.Н. Гидрохимия озер: Урал и Приуралье: моногр. Л.: Гидрометеоиздат, 1977. 336 с.

- Ландшафтный фактор в формировании гидрологии озер Южного Урала: монография. Л.: Наука, 1978. 248 с.

- Драбкова В.Г. Эколого-продукционные особенности озер различных ландшафтов Южного Урала: монография. Л.: Наука, 1978. 213 с.

- Богданова О.Г. Экологическое состояние озер Челябинской области и меры по его улучшению: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Пермь: Изд-во ПГУ, 2009. 23 с.

- Исследование видового состава перифитонных микроорганизмов озера Ильменское / А.М. Кострюкова, Т.Г. Крупнова, И.В. Машкова и др. // Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2014. Т. 19, № 5. С. 1692-1695.

- Ткачева В.А., Рогозина А.Г. Экология озера Тургояк: монография. Миасс: ИГЗ УрОРАН, 1998. 154 с.

- Радаева В.Ю. Эволюция и современное состояние экосистемы озера Увильды (Южный Урал): автореф. дис. ... канд. геогр. наук. Екатеринбург: Рос. НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, 1995. 22 с.

- Гидрохимия озера Увильды в Челябинской области / С.Ф. Лихачев, А.Р. Сибиркина, Д.Ю. Двинин и др. // Экологические проблемы промышленно развитых и ресурсодобывающих регионов: пути решения: сб. науч. тр. 2018. С. 209.1-209.5.

- Short Communication: Assessing Phytoplankton Species Structure in Trophically Different Water Bodies of South Ural, Russia / A. Kostryukova, I. Mashkova, S. Belov et al. // Biodiversitas. 2021. Vol. 22 (8). P. 3530-3538. DOI: https://doi.org/10.13057/biodiv/d220853.

- Retrospective Analysis of Phytoplankton Community Structure in Water Bodies of South Ural (Russia) / A. Kostryukova, I. Mashkova, S. Belov, E. Shchelkanova., V. Trofimenko // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021. Vol. 626 (1). 012008. DOI: 10.1088/17551315/626/1/012008.

- Phytoplankton Biodiversity and Its Relationship with Aquatic Environmental Factors in Lake Uvildy, South Urals, Russia / A.M. Kostryukova, I.V. Mashkova, T.G. Krupnova, N.O. Egorov // Biodiversitas. 2018. Vol. 19 (4). P. 1422-1428. DOI: 10.13057/biodiv/d 190431.

- Рогозин А.Г. Зоопланктон озера Увильды (Южный Урал) // Известия Челябинского научного центра УрО РАН. 2009. № 1. С. 62-67.

- Ярушина М.И., Танаева Г.В., Еремкина Т.В. Флора водорослей водоемов Челябинской области: моногр.. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 310 с.

- Снитько Л.В., Сергеева Р.М. Водоросли разнотипных водоемов восточной части Южного Урала: моногр. Миасс: ИГЗ УрО РАН, 2003. 166 с.

- Assessing Relationship of Degradation of Coastal Zones and Phytoplankton Species Structure of Lake Uvildy and Lake Turgoyak (South Ural, Russia) / A. Kostryukova, I. Mashkova, S. Belov et al. // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 958 (1). 012002. DOI: 10.1088/1755-1315/958/1/012002.

- Захаров С.Г. Динамика экологического состояния рекреационных озёр Южного Урала (на примере озёр Тургояк, Большой Кисегач, Еловое) // Актуальные вопросы современного естествознания Южного Урала: материалы III Всерос. науч.-практ. конф. 2018. С. 70-77.

- ОСТ 56-100-95. Методы и единицы измерения рекреационной нагрузки на лесные природные комплексы. М., 2006. 8 с.

- Волкова И.И., Шаплыгина Т.В. Перспективы формирования трансграничной особо охраняемой природной территории на Вислинской косе // Вестник Российского государственного университета им. Иммануила Канта. Серия «Естественные науки». 2008. Вып. 1. С. 16-20.

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. М., 1994. 120 с.

- Study of the Zooplankton Community as an Indicator of the Trophic Status of Reservoirs of the Chelyabinsk Region, Russia / I.V. Mashkova, A.M. Kostriykova, A.I. Slavnaya, V.V. Trofimenko // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 344. 012013. DOI: 012013.

- Кутикова Л.А. Коловратки фауны СССР: определитель. Л.: Наука, 1970. 744 с.

- Мануйлова Е.Ф. Ветвистоусые рачки (Cladocera) фауны СССР: определитель. М.; Л.: Наука, 1964. 327 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР / под ред. Л.А. Кутиковой, Я.И. Старобогатова. Л.: Наука, 1977. 290 с.

- Определитель пресноводных беспозвоночных России / под ред. С.Я. Цалолихина. СПб.: Изд-во ЗИН РАН, 1994. 396 с.

- Смирнов Н.Н. Фауна СССР. Ракообразные. Chydoridae фауны мира: определитель. Л.: Наука, 1970. Т. 1, Вып. 2. 531 с.

- Методические рекомендации по сбору и обработке материалов гидробиологических исследований на пресноводных водоемах. Зоопланктон и его продукция. Л.: ГосНИОРХ, 1984. 34 с.

- Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по размерам и форме тела: справочник. Л.: Наука, 1968. 287 с.

- Белов С.А. Ландшафтно-рекреационная структура прибрежных территорий тектонических озер Южного Урала: дис. ... канд. геогр. наук. Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2010. 220 с.