Влияние бактеризации семян смесями штаммов-антагонистов и несимбиотических азотфиксирующих бактерий на развитие заболеваний и ростовые показатели рапса

Автор: Чураков А.А., Аболенцева П.А., Овсянкина С.В., Халипский А.Н., Хижняк С.В., Курицын Е.В.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 7, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования – изучение возможности использования комбинаций автохтонных штаммовантагонистов и свободноживущих азотфиксаторов для защиты рапса от грибных болезней и стимуляции роста культуры в почвенноклиматических условиях Красноярского края. Объекты исследования – выделенные авторами из сельскохозяйственных почв Красноярского края штаммыантагонисты и несимбиотические азотфиксирующие штаммы, а также растения ярового рапса Brassica napus var. napus L. сорта Форпост КЛ. В качестве антагонистов использовали Bacillus altitudinis (1 штамм), Bacillus atrophaeus (8 штаммов), Bacillus cereus (2 штамма), Bacillus megaterium (1 штамм), Bacillus simplex (1 штамм), Bacillus subtilis (4 штамма), Peribacillus simplex (1 штамм) и Bacillus sp. (4 штамма). В качестве азотфиксаторов использовали штамм Azomonas macrocytogenes и штамм Azotobacter chroococcum. Полевые исследования показали, что предпосевная бактеризация семян рапса изучаемыми штаммами существенно (в 1,92–2,67 раза, или на 48–63 процентных пунктов, в зависимости от комбинации штаммов) снижает распространенность листовой пятнистости, а также интенсивность развития заболевания (в 1,16–3,10 раза в зависимости от комбинации штаммов и фазы учета), превосходя по эффективности обработку химическим препаратом «Селест Топ». Кроме этого бактеризация привела к увеличению высоты (в 1,13–1,20 раза в зависимости от комбинации штаммов) и массы растений (в 2,25–5,60 раза в зависимости от комбинации штаммов) в конце вегетации, также существенно превзойдя по положительному эффекту препарат «Селест Топ». В целом по вариантам максимальный эффект как в плане снижения распространенности и интенсивности развития листовой пятнистости, так и в плане улучшения ростовых показателей рапса показала бактеризация азотфиксаторами.

Рапс, фитопатогенные грибы, листовая пятнистость, биологический метод, бактерии-антагонисты, азотфиксирующие бактерии

Короткий адрес: https://sciup.org/140310712

IDR: 140310712 | УДК: 579.64 | DOI: 10.36718/1819-4036-2025-7-44-56

Текст научной статьи Влияние бактеризации семян смесями штаммов-антагонистов и несимбиотических азотфиксирующих бактерий на развитие заболеваний и ростовые показатели рапса

Financing : the work was carried out with the financial support of the Regional State Autonomous Institution Krasnoyarsk Regional Fund for the Support of Scientific and Scientific-Technical Activities as part of the implementation of scientific research and development under project № 2023030309439 Development of a biopreparation for the protection of rapeseed from fungal diseases and stimulation of rapeseed growth in the soil and climatic conditions of the Krasnoyarsk Region.

Введение. Рапс (Brassica napus L.) – это одна из важнейших масличных культур, значение которой в XXI в. существенно возросло в связи с использованием рапсового масла для производства биодизеля. По данным Росстата [1], посевные площади под яровым и озимым рапсом в Российской Федерации в 2024 г. состави- ли 2725,7 тыс. га, что на 29 % выше аналогичного показателя предыдущего года и в 2,3 раза превосходит посевные площади под данной культурой в 2013 г. По состоянию на 2024 г., на долю ярового рапса приходится 80,3 %, на долю озимого – 19,7 % посевных площадей. По посевным площадям под рапсом первое место среди субъектов Российской Федерации занимает Красноярский край, на его долю приходится 12 % посевных площадей под яровым рапсом (озимый рапс в регионе не возделывается в связи с агроклиматическими условиями), и 9,8 % общих площадей под рапсом.

Одним из важных факторов, снижающих урожайность рапса, является поражение культуры болезнями, главным образом, грибной этиологии. Несмотря на наличие большого ассортимента химических препаратов для борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур, в мире наблюдается растущий интерес к использованию биологических методов защиты растений, основанных на интродукции в ризосферу либо в филлосферу штаммов микроорганизмов, проявляющих антагонизм к возбудителям болезней. Данные методы являются высокоспецифичными, экологически безопасными и экономически выгодными [2]. При этом в качестве наиболее перспективных подходов к разработке биопрепаратов рассматривается использование не отдельных штаммов, а их консорциумов. Главным препятствием на пути широкого распространения биологических методов защиты растений является недостаточное число подходящих штаммов. В этой связи поиск подобных штаммов, а также их комбинаций, является в высшей степени актуальной задачей [3]. При этом предпочтение должно отдаваться штаммам, выделенным из автохтонных микробных сообществ и, соответственно, адаптированным к местным почвенным условиям [4–6].

Цель исследования – изучение возможности использования комбинаций автохтонных штаммов-антагонистов и свободноживущих азотфик-саторов для защиты рапса от грибных болезней и стимуляции роста культуры в почвенноклиматических условиях Красноярского края.

Объекты и методы. Объектами исследования были выделенные авторами из сельскохозяйственных почв Красноярского края штаммы-антагонисты и несимбиотические азотфикси-рующие штаммы, а также растения ярового рапса Brassica napus var. napus L. В качестве антагонистов использовали Bacillus altitudinis (1 штамм), Bacillus atrophaeus (8 штаммов), Bacillus cereus (2 штамма), Bacillus megaterium (1 штамм), Bacillus simplex (1 штамм), Bacillus subtilis (4 штамма), Peribacillus simplex (1 штамм) и Bacillus sp. (4 штамма). Таксономическая принадлежность перечисленных штаммов была определена по нуклеотидной последователь- ности гена 16SpРНК (4 штамма), методом MALDI-TOF масс-спектрометрии (16 штаммов) и по культурально-морфологическим признакам (2 штамма). Большой набор включенных в работу штаммов-антагонистов обусловлен тем, что ни один из них в отдельности не является достаточно эффективным в отношении всего круга потенциальных фитопатогенов, что вынуждает использовать эти штаммы в комбинации [7].

В качестве азотфиксаторов использовали штамм Azomonas macrocytogenes и штамм Azotobacter chroococcum , идентифицированные по нуклеотидной последовательности гена 16SpРНК.

Тест-культурой рапса служил сорт Форпост КЛ (оригинатор – ФГБНУ ФНЦ ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта). Сорт включен в Госреестр и допущен к использованию в Северо-Западном, Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черноземном, Средневолжском, Уральском, Западно-Сибирском и ВосточноСибирском регионах; рекомендован для возделывания в Тульской, Курганской, Оренбургской областях, Красноярском крае и Республике Хакасия. Полевой опыт проводили на базе УНПК «Борский» (56°26′15″ с. ш., 92°54′11″ в. д.) ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ в Сухобузимском районе Красноярского края. Полевое исследование выполнено в 2024 г. на черноземе выщелоченном тяжелосуглинистого гранулометрического состава. По результатам почвенно-агрохимического обследования установлено, что чернозем характеризуется высоким уровнем потенциального плодородия. Почва отличается высоким содержанием гумуса (6,3 %), очень высокой суммой обменных оснований (69,5 ммоль-экв/100 г), нейтральной реакций почвенного раствора (7,3 ед. рНн 2 о). Эффективное плодородие выщелоченного чернозема характеризуется средней обеспеченностью подвижным фосфором (184 мг/кг) и очень высокой – обменным калием (248 мг/кг).

По данным ГМС «Сухобузимское» вегетационный сезон 2024 г. можно охарактеризовать как теплый и влажный. Однако в разные периоды погодные условия отличались от среднемноголетних показателей климата. В третью декаду мая зафиксировано снижение среднесуточной температуры до 11,9 °С, что ниже предшествующего периода на 1,2 °С. В первой пятидневке июня также установилась прохладная погода, средняя температура составила 10,5 °С. Осадки конца мая после засушливого периода положительно повлияли на динамику всхожести.

В июне теплые и влажные условия благоприятствовали дружному развитию рапса. Бутонизация и начало цветения совпали с неустойчивой погодой. За две декады месяца зафиксировано три дня с агрономически ценным количеством осадков (более 5 мм). На фоне теплой засушливой погоды у растений рапса продолжительность межфазного периода от полных всходов до начала цветения составила всего 34 дня. Быстрое протекание этапов органогенеза в итоге отрицательно сказалось на продуктивности сорта. В среднем за месяц дефицит осадков составил 10 процентных пунктов, а средняя суточная температура превысила многолетнее значение на 3,2 °С. За август было накоплено 146 % осадков. За месяц зафиксировано 5 дней с дождями более 10 мм в сутки. На фоне избыточной обеспеченности теплом созревание растений затянулось. В первой декаде сентября сложились прохладные, дождливые условия, неблагоприятные для вызревания культуры. В целом погодные условия в критические периоды не соответствовали биологическим особенностям рапса.

Схема опыта включала следующие варианты:

-

1) контроль – без предпосевной обработки семян;

-

2) предпосевная обработка семян инсекто-фунгицидным протравителем Селест Топ, КС (регистрант ООО «Сингента», действующие вещества дифеноконазол, мандипропамид), расход рабочего раствора 15 л/т;

-

3) предпосевная обработка семян смесью штаммов антагонистов (в жидкой питательной среде), расход рабочей жидкости 15 л/т;

-

4) предпосевная обработка семян смесью штаммов азотфиксаторов (в жидкой питательной среде), расход рабочей жидкости 15 л/т;

-

5) предпосевная обработка семян смесью штаммов антагонистов и азотфиксаторов (в жидкой питательной среде), расход рабочей жидкости 15 л/т.

Площадь посева по каждому варианту 0,25 га. Рапс размещался в четырехпольном зернопаропропашном севообороте со следующим чередованием культур и полей: чистый пар, картофель, соя, рапс. Посев культуры проведен в оптимально поздний срок – 28 мая. Использована пневматическая сеялка точного высева ССНП-16. Норма высева с учетом посевной годности семян составила 5,5 кг/1 га. После посева проведено прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6а.

Штаммы-антагонисты и штаммы-азотфикса-торы выращивали в течение 7 сут при температуре (25 ± 1) °C на агаризованных средах (на среде № 1 ГРМ ФБУН ГНЦ ПМБ и на безазо-тистой среде Эшби соответственно), затем подращивали в течение 24 ч на жидких средах того же состава в колбах на лабораторной качалке, после чего готовили смеси для бактеризации с совокупным титром клеток 108 на мл.

В качестве показателей учитывали наличие и интенсивность развития (в баллах по шкале от 0 до 4, где 0 означает отсутствие симптомов, а 4 – максимальное развитие болезни) болезней надземной части и корневой системы в фазах начала роста стебля, образования стручков, побурения стручков в нижнем ярусе и побурения стручков в среднем ярусе. В последней фазе учитывали также высоту и сырую биомассу растений (с корневой системой).

Статистическую значимость различий между вариантами обработки и контролем по распространенности заболеваний проверяли точным тестом Фишера для таблиц 2 × 2. Для описания динамики распространенности заболеваний использовали нелинейный регрессионный анализ. Для проверки статистической значимости различий между вариантами опыта по интенсивности развития заболевания использовали дисперсионный анализ с последующим попарным сравнением вариантов с помощью теста Шеф-фе [8]. В качестве программного обеспечения использовали пакет StatSoft STATISTICA 8.0.

Результаты и их обсуждение. Основным симптомом заболеваний у растений рапса в полевом опыте была листовая пятнистость, в то время как симптомов поражения корневой системы в течение вегетации не выявлено ни в одном варианте опыта, за исключением единичных случаев в контроле.

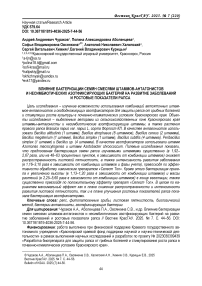

Заметные признаки листовой пятнистости у растений рапса появились в фазе начала роста стебля, распространенность заболевания в среднем по вариантам составила 3,6 %. В дальнейшем распространенность увеличивалась, составив в фазе образования стручков 15,1 %, в фазе побурения стручков в нижнем ярусе 72,2 %, а в фазе побурения стручков в среднем ярусе – 100,0 %. Динамика увеличения распространенности листовой пятнистости носила ярко выраженный нелинейный характер (рис. 1) и адекватно (коэффициент детерминации R2 = 0,999, статистическая значимость регрессии p < 0,001) описывалась уравнением

1 + e ~ k ( X - X o) + b ,

тости, %; k , X 0 и b – коэффициенты, равные соответственно 0,14; 43,90 и 5,75 (значения округлены до второго знака после запятой).

где X – время с появления первых симптомов, дни; Y – распространенность листовой пятнис-

Время с момента появления первых симптомов, дни

Экспериментальные значения Теоретические значения

Рис. 1. Динамика распространенности листовой пятнистости у растений рапса в среднем по вариантам; теоретические значения рассчитаны по уравнению (1) The dynamics of the prevalence of leaf spotting in rapeseed plants on average by variants; theoretical values are calculated by equation (1)

Динамика распространенности листовой пятнистости в контроле носила тот же характер и описывалась тем же уравнением (коэффициент детерминации R2 = 0,999, статистическая значимость регрессии p < 0,001), однако рост распространенности заболевания происходил существенно быстрее, чем в среднем по вариантам. Так, в фазе начала роста стебля распространенность листовой пятнистости в контроле составила 16,0 %, в фазе образования стручков – 50,0 %, а в фазе созревания плодов и семян достигла 100,0 %. В фазах начала роста стебля и образования стручков распространенность заболевания в вариантах с бактеризацией семян и варианте с обработкой семян препаратом Се- лест Топ статистически значимо (p < 0,001) уступала распространенности в контроле. В фазе побурения стручков в нижнем ярусе распространенность листовой пятнистости в варианте с Селест Топ сравнялась с распространенностью в контроле, достигнув 100,0 %, в то время как распространенность заболевания в вариантах с бактеризацией по-прежнему была статистически значимо (p < 0,001) ниже, чем в контроле (табл. 1).

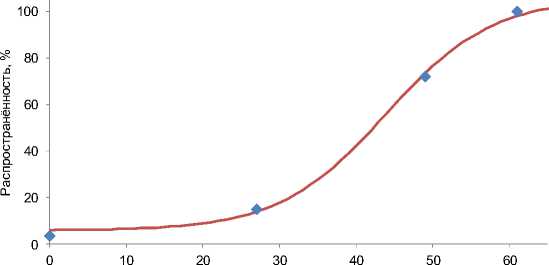

В фазе побурения стручков в нижнем ярусе интенсивность развития листовой пятнистости в вариантах с бактеризацией была статистически значимо (p < 0,001) ниже, чем в контроле и в варианте с обработкой семян препаратом Селест Топ (рис. 2, табл. 2).

Таблица 1

Распространенность листовой пятнистости в разных вариантах опыта в фазе побурения стручков в нижнем ярусе

The prevalence of leaf spotting in different variants of the experiment in the browning phase of the pods in the lower tier

|

Вариант |

Распространенность пятнистости, % |

Статистическая значимость различий с контролем, p-односторонней |

|

Контроль |

100,0 |

– |

|

Селест Топ |

100,0 |

нет |

|

Антагонисты |

37,5 |

< 0,001 |

|

Азотфиксаторы |

52,2 |

< 0,001 |

|

Антагонисты + азотфиксаторы |

48,6 |

< 0,001 |

Вариант

Рис. 2. Интенсивность развития листовой пятнистости в разных вариантах опыта в фазе побурения стручков в нижнем ярусе; вертикальными линиями показаны 95 %-е доверительные интервалы для среднего

The intensity of leaf spot development in different experimental variants during the browning phase of the pods in the lower tier; vertical lines show 95 % confidence intervals for the average

Таблица 2

Статистическая значимость (p) различий между разными вариантами опыта по интенсивности развития листовой пятнистости в фазе побурения стручков в нижнем ярусе согласно тесту Шеффе

Statistical significance (p) of differences between different experimental variants in the intensity of leaf spot development during the browning phase of the pods in the lower tier according to the Scheffe test

|

Вариант |

Контроль |

Антагонисты + азотфиксаторы |

Азотфиксаторы |

Антагонисты |

|

Контроль |

< 0,001 |

< 0,001 |

< 0,001 |

|

|

Антагонисты + азотфиксаторы |

< 0,001 |

Нет |

Нет |

|

|

Азотфиксаторы |

< 0,001 |

Нет |

Нет |

|

|

Антагонисты |

< 0,001 |

Нет |

Нет |

|

|

Селест Топ |

Нет |

< 0,001 |

< 0,001 |

< 0,001 |

Здесь и далее : «нет» означает отсутствие статистически значимых различий.

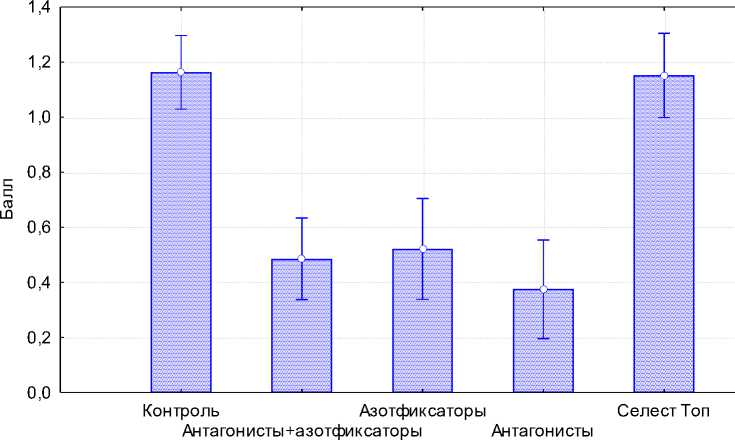

В фазе побурения стручков в среднем ярусе интенсивность развития листовой пятнистости в вариантах с бактеризацией также была ниже, чем в контроле и варианте с обработкой семян препаратом Селест Топ, однако статистическая значимость различий с контролем доказана лишь для вариантов с бактеризацией азотфик-саторами и антагонистами, но не для варианта с бактеризацией смесью азотфиксаторов и антагонистов (рис. 3, табл. 3).

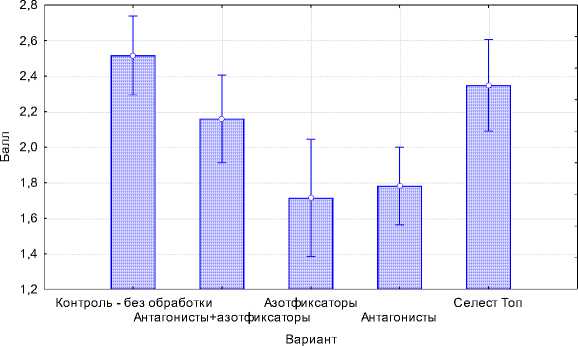

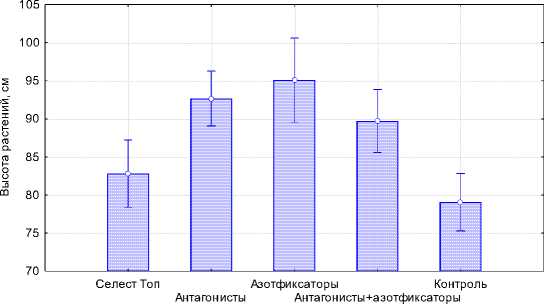

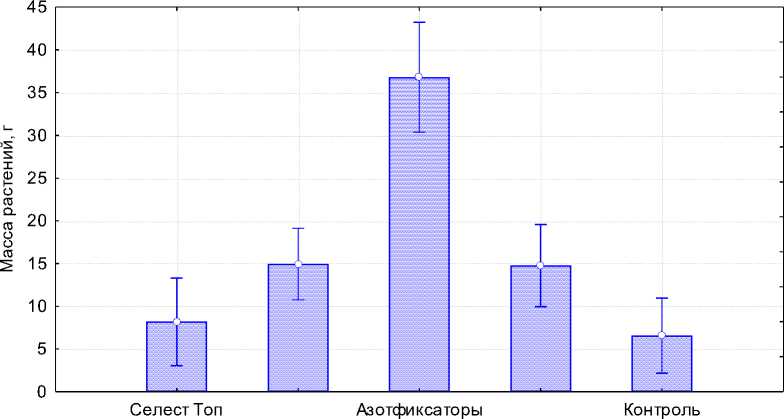

Бактеризация также оказала стимулирующее влияние на высоту и массу растений (рис. 4, 5; табл. 4, 5). Особенно заметное увеличение массы растений в сравнении как с контролем, так и с предпосевной обработкой семян препаратом Селест Топ проявилось при бактеризации семян азотфиксаторами (см. рис. 5, 6).

Рис. 3. Интенсивность развития листовой пятнистости в разных вариантах опыта в фазе побурения стручков в среднем ярусе; вертикальными линиями показаны 95 %-е доверительные интервалы для среднего

The intensity of leaf spot development in different experimental variants during the browning phase of the pods in the middle tier; vertical lines show 95% confidence intervals for the average

Таблица 3

Статистическая значимость (p) различий между разными вариантами опыта по интенсивности развития листовой пятнистости в фазе побурения стручков в среднем ярусе согласно тесту Шеффе

Statistical significance (p) of differences between different experimental variants in the intensity of leaf spot development during the browning phase of the pods in the middle tier according to the Scheffe test

|

Вариант |

Контроль |

Антагонисты + азотфиксаторы |

Азотфиксаторы |

Антагонисты |

|

Контроль |

– |

Нет |

< 0,01 |

< 0,001 |

|

Антагонисты + азотфиксаторы |

Нет |

– |

Нет |

Нет |

|

Азотфиксаторы |

< 0,01 |

Нет |

– |

Нет |

|

Антагонисты |

< 0,001 |

Нет |

Нет |

|

|

Селест Топ |

Нет |

Нет |

Нет |

< 0,05 |

Вариант

Рис. 4. Высота растений в разных вариантах опыта в фазе побурения стручков в среднем ярусе (вертикальными линиями показаны 95 %-е доверительные интервалы для среднего)

The height of plants in different experimental variants in the browning phase of the pods in the middle tier (vertical lines show 95% confidence intervals for the average)

Таблица 4

Статистическая значимость (p) различий между разными вариантами опыта по высоте растений в фазе побурения стручков в среднем ярусе согласно тесту Шеффе Statistical significance (p) of differences between different experimental variants in the height of plants in the browning phase of the pods in the middle tier according to the Scheffe test

|

Вариант |

Селест Топ |

Антагонисты |

Азотфиксаторы |

Антагонисты + азотфиксаторы |

|

Селест Топ |

– |

< 0,05 |

< 0,05 |

Нет |

|

Антагонисты |

< 0,05 |

– |

Нет |

Нет |

|

Азотфиксаторы |

< 0,05 |

Нет |

– |

Нет |

|

Антагонисты + азотфиксаторы |

Нет |

Нет |

Нет |

– |

|

Контроль |

0,801 |

< 0,001 |

< 0,001 |

< 0,01 |

Антагонисты Антагонисты+азотфиксаторы

Вариант

Рис. 5. Масса растений в разных вариантах опыта в фазе побурения стручков в среднем ярусе (вертикальными линиями показаны 95%-е доверительные интервалы для среднего)

Plant mass in different experimental variants at the pod browning phase in the middle tier (vertical lines show 95% confidence intervals for the mean)

Таблица 5

Статистическая значимость (p) различий между разными вариантами опыта по массе растений в фазе побурения стручков в среднем ярусе согласно тесту Шеффе Statistical significance (p) of differences between different experimental variants in plant weight during the browning phase of the pods in the middle tier according to the Scheffe test

|

Вариант |

Селест Топ |

Антагонисты |

Азотфиксаторы |

Антагонисты + азотфиксаторы |

|

Селест Топ |

– |

Нет |

< 0,001 |

Нет |

|

Антагонисты |

Нет |

– |

< 0,001 |

Нет |

|

Азотфиксаторы |

< 0,001 |

< 0,001 |

– |

< 0,001 |

|

Антагонисты + азотфиксаторы |

Нет |

Нет |

< 0,001 |

– |

|

Контроль |

Нет |

Нет |

< 0,001 |

Нет |

Рис. 6. Внешний вид растений в варианте с предпосевной обработкой препаратом Селест Топ (слева) и в варианте с бактеризацией азотфиксаторами (справа) The appearance of plants in the variant with pre-sowing treatment with Celest Top (left) and in the variant with bacterization with nitrogen fixers (right)

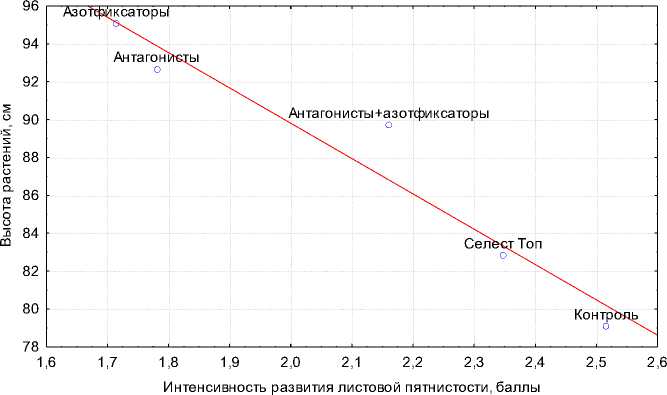

Выявлены статистически значимые (р < 0,05) отрицательные корреляции между средними по вариантам интенсивностью развития листовой пятнистости в фазе созревания плодов и семян, интенсивностью развития листовой пятнистости в фазе побурения стручков в среднем ярусе и распространенностью листовой пятнистости в фазе созревания плодов и семян с одной стороны, и высотой растений - с другой (коэффициенты корреляции равны соответственно 0,925; 0,968 и 0,915) (рис. 7).

Рис. 7. Связь между интенсивностью развития листовой пятнистости в фазе побурения стручков в среднем ярусе и высотой растений

The relationship between the intensity of leaf spot development in the browning phase of the pods in the middle tier and the height of the plants

По развитию корневой системы растений статистически значимых различий между вариантами не выявлено.

Как видно из полученных данных, бактеризация семян существенно снизила распространенность и интенсивность развития листовой пятнистости, а также повысила рост растений и накопление надземной биомассы не только в сравнении с контролем, но и в сравнении с обработкой препаратом Селест Топ. Снижение распространенности и интенсивности развития заболевания при бактеризации штаммами-антагонистами (как в отдельности, так и в смеси с азот-фиксаторами), равно как и улучшение роста растений при обработке азотфиксаторами, представляется вполне закономерным и хорошо согласуется с результатами предварительных лабораторных испытаний штаммов. Несколько парадоксальным представляется значительное снижение развития листовой пятнистости при обработке азотфиксаторами, которые в лабораторных тестах не показали антибиотической активности в отношении возбудителей грибных болезней рапса. Возможным объяснением данного эффекта может быть улучшение физиологического состояния растений благодаря повышению обеспеченности азотом за счет бактериальной азотфиксации в ризосфере. Известно, что улучшение азотного питания растений повышает их устойчивость к фитопатогенам за счет повышения уровня синтеза белков (как не обладающих ферментативной активностью, так и ферментов), участвующих в защите от инфекции, а также за счет усиления экспрессии генов, связанных с защитой [9-10].

Объяснения также требует снижение положительного эффекта азотфиксаторов на накопление биомассы при их использовании в смеси со штаммами-антагонистами, что особенно ярко проявилось в плане накопления биомассы растений (см. рис. 5, табл. 5). Поскольку лабораторные тесты не выявили антибиотической активности штаммов-антагонистов в отношении использованных в работе азотфиксаторов, можно предположить, что в данном случае имеет место эффект конкуренции между азотфиксаторами и антагонистами за источник углерода в ризосфере.

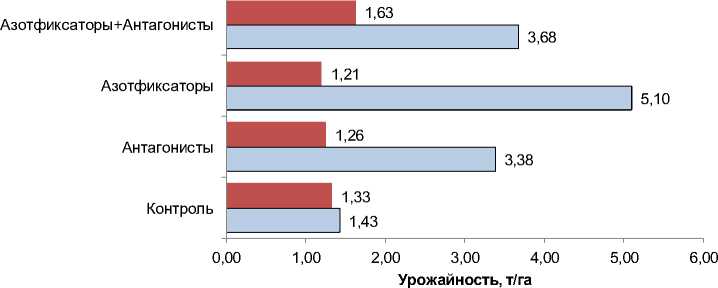

По биологической урожайности, рассчитанной как произведение числа растений на единицу площади на число стручков на 1 растение на массу семян с 1 стручка, с большим отрывом лидировал вариант с бактеризацией азотфикса-торами, превысивший по этому показателю контроль в 3,57 раза. На втором месте оказался вариант с бактеризацией смесью азотфиксаторов и антагонистов (превышение контроля в 2,57 раза), на третьем - вариант с бактеризацией антагонистами (превышение контроля в 2,36 раза).

Хозяйственная (фактическая) урожайность была существенно ниже. По показателю хозяйственной урожайности лишь вариант с бактеризацией смесью азотфиксаторов и антагонистов статистически значимо (р < 0,05) превзошел контрольный вариант. Превышение составило 29,4 % (1,63 ц/га в варианте с бактеризацией против 1,26 ц/га в контроле). Варианты с бактеризацией азотфиксаторами и бактеризацией с антагонистами не показали статистически значимых отклонений от контроля по хозяйственной урожайности (рис. 8).

Хозяйственная урожайность, т/га Биологическая урожайность, т/га

Рис. 8. Биологическая и хозяйственная (фактическая) урожайность рапса в разных вариантах опыта в пересчете на т/га

Biological and economic (actual) rapeseed yields in different variants of experiments in terms of tons/ha

Столь сильное отклонение хозяйственной урожайности от биологической, на наш взгляд, объясняется резко неблагоприятными погодными условиями в период сбора урожая в 2024 г., что вынудило ввести режим ЧС [11–12]. Это вызвало затягивание уборочной компании, и, как следствие, большие потери урожая при уборке. Корреляционный анализ показал, что величина отклонения биологического урожая от хозяйственного (фактического) в нашем исследовании была прямо пропорциональна величине биологического урожая; коэффициент корреляции между величиной биологической урожайности и величиной отклонения биологической урожайности от фактической составил r = 0,993, его статистическая значимость p < 0,01. Это можно трактовать как повышенные потери урожая при уборке высокоурожайных вариантах в сравнении с низкоурожайными.

Заключение. Полевые исследования показали, что предпосевная бактеризация семян рапса изучаемыми штаммами существенно (в 1,92–2,67 раза, или на 48–63 процентных пунктов в зависимости от комбинации штаммов) снижает распространенность листовой пятнистости, а также интенсивность развития заболевания (в 1,16–3,10 раза в зависимости от комбинации штаммов и фазы учета), превосходя по эффективности обработку химическим препаратом Селест Топ. Кроме этого, бактеризация привела к увеличению высоты (в 1,13–1,20 раза в зависимости от комбинации штаммов) и массы растений (в 2,25–5,60 раза в зависимости от комбинации штаммов) в конце вегетации, также существенно превзойдя по положительному эффекту препарат Селест Топ. В целом по вариантам максимальный эффект, как в плане снижения распространенности и интенсивности развития листовой пятнистости, так и в плане улучшения ростовых показателей рапса, показала бактеризация азотфиксаторами. Если увеличение роста и биомассы растений в присутствии азотфиксаторов логично объясняется улучшением азотного питания, то снижение распространенности и интенсивности заболевания на фоне бактеризации азотфиксаторами можно объяснить повышением общего иммунного статуса растений за счет более высокой обеспеченности азотом. При комбинировании азотфик-саторов с антагонистами их эффективность снижалась, вероятно, из-за конкуренции за источники углерода в ризосфере.

По величине биологической урожайности с большим отрывом лидировал вариант с бактеризацией азотфиксаторами, превысивший по этому показателю контроль в 3,57 раза. По величине хозяйственной урожайности лидировал вариант с бактеризацией смесью азотфиксато-ров и антагонистов, который статистически значимо (p < 0,05) превзошел контрольный вариант на 29,4 %; сильное расхождение между показателями биологической и хозяйственной урожайности, на наш взгляд, объясняется большими потерями урожая при уборке, вызванными резко неблагоприятными погодными условиями в уборочный период.