Влияние беременности на значимость сопутствующей патологии как фактора риска гипертрофического гингивита

Автор: Левина Наталья Михайловна

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (10), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты клинико-статистического исследования значимости сопутствующей патологии у беременных женщин как фактора риска гипертрофического гингивита на примере Самарской области. Показано, что гестационные сдвиги в организме женщины достоверно усиливают патогенное воздействие сопутствующих заболеваний на полость рта.

Гипертрофический гингивит, беременность, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14344045

IDR: 14344045 | УДК: 616.311.2-002-007.61:618.2

Текст научной статьи Влияние беременности на значимость сопутствующей патологии как фактора риска гипертрофического гингивита

Беременность приводит к изменению многих секреторных функций, в том числе и продукции слюны [1, 2]. Патология гестации влечет более значимые сдвиги обменных процессов. В ряде исследований показано увеличение частоты и тяжести патологии твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки полости рта при патологическом течении беременности [3].

Однако, не смотря на многочисленные исследования, особенности патогенеза воспалительных заболеваний пародонта у беременных женщин изучены недостаточно. Поэтому профилактика, диагностирование и лечение гингивита у них остаются недостаточно эффективными. Кроме того, в период беременности многие терапевтические средства и воздействия использовать невозможно (или возможно, но только при сопоставимом риске для здоровья матери – от гингивита, и плода – от применяемых средств). Между тем, гипертрофический гингивит (ГГ) имеет негативное влияние на течение беременности и повышает вероятность перинатальных осложнений [4, 5].

Цель исследования . Изучить соматическую патологию, сопутствующую гипертрофическому гингивиту у женщин в Самарской области, и определить ее значимость как фактора риска ГГ на фоне беременности.

Материалы и методы исследования . Обследовано 400 беременных женщин, разделенных на две группы: основную – беременные с ГГ (n=100), группу сравнения – небеременные женщины с ГГ (n=100), контроль1 – беременные без воспалительных заболеваний пародонта (n=100) и контроль 2 – небеременные женщины без воспалительных заболеваний пародонта.

Женщины в группы подбирались по следующим критериям:

-

- возраст 20-35 лет — благоприятный для реализации репродуктивной функции; кроме того, сравнительно высокий возрастной порог (20 лет) позволил исключить из исследования женщин с ювенильным гингивитом, обусловленным поздним половым развитием;

-

- одноплодная беременность (для основной группы и контроля 1);

-

- наличие добровольного информированного согласия.

Подбор женщин, вошедших в сравниваемые группы, осуществлялся по методу «случай-контроль». При этом контролируемым параметром для группы сравнения и контроля был возраст женщин, отобранных в основную группу. Это позволило нивелировать возрастные отличия в гормональной регуляции, которая, как известно, во многом определяет этиологию ГГ. Средний возраст в основной группе составил 26,7±0,7 года, в контроле — 27,2±0,8 года.

Методика исследования состояла из сбора анамнеза, объективных методов обследования и статистического анализа полученных результатов. В специально разработанную карту обследования беременной женщины производилась выкопировка анамнестических данных из унифицированной диспансерной книжки беременной женщины (ФИО, возраст, семейное положение, образовательный ценз, профессиональные вредности, социально-бытовые условия, применение лекарственных средств до наступления настоящей беременности, личная гигиена, перенесенные и сопутствующие соматические заболевания, акушерско-гинекологический анамнез). Полученная информация дополнялась и уточнялась в ходе индивидуального собеседования с каждой женщиной.

Результаты и их обсуждение . Сравнение групповых анамнестических данных показало, что наиболее отягощенный анамнез наблюдался в группе сравнения: на 1 женщину приходилось 1,86 заболевания. В основной группе этот показатель составил 1,37 заболевания или на 35,8% меньше, чем в группе сравнения (р<0,05). При этом в контрольных группах соматическая заболеваемость в анамнезе была достоверно меньше, чем в основной группе и группе сравнения – 0,91 заболевания на 1 женщину в контроле 1 и 0,92 заболевания в контроле 2.

Частота инфекционных и паразитарных заболеваний, входящих в класс I МКБ-10, в сравниваемых группах не имела достоверных отличий, за исключением показателей группы сравнения и контроля 2: в анамнезе небеременных женщин с ГГ данные заболевания встречались в 1,7 раза чаще, чем в анамнезе небеременных без ВЗП (р<0,05).

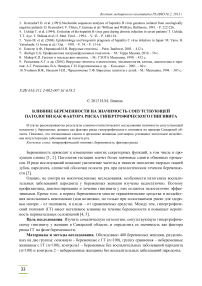

Болезни III класса МКБ-10 в анамнезе обследуемых были представлены анемиями, обусловленными питанием и ферментными нарушениями, а также преходящей гипогаммагло-булинемией детей (наследственные и приобретенные хронические иммунодефициты отсутствовали вследствие критериев отбора женщин в сравниваемые группы). При этом в основной группе и группе сравнения эти заболевания встречались достоверно чаще, чем в контрольных группах (рис. 1).

В частности, в основной группе этот показатель (5 диагнозов преходящей гипогаммагло-булинемии детей (ПГГГД) и 8 диагнозов анемии) в 2,6 раза больше, чем в контрольных группах (1 ПГГГД, 4 анемии - в контроле 1; 2 ПГГГД, 3 анемии - в контроле 2). В группе сравнения аналогичный показатель (9 случаев ПГГГД и 12 случаев анемии) был в 4,2 раза выше, чем в контрольных группах, и в 1,6 раза выше, чем в основной группе.

Болезни, входящие в IV класс МКБ-10, в анамнезе сравниваемых групп были представлены заболеваниями щитовидной железы (ЩЖ), обусловленными йодной недостаточностью (гипотиреоз (Е02), эндемический зоб (Е01)), и ожирением, обусловленным избыточностью питания (Е66.0), приемом лекарственных средств (Е66.1), и неуточненным ожирением (Е66.9).

Данные заболевания также достоверно чаще встречались в анамнезе женщин с ГГ. В анамнезе беременных с ГГ общее количество заболеваний ЩЖ (6) и диагнозов ожирения

-

(18) в 1,6 раза превышало аналогичный показатель беременных без ВЗП (3 случая заболеваний ЩЖ и 12 случаев ожирения).

Рис. 1. Соматический анамнез в сравниваемых группах (% от численности групп)

В анамнезе небеременных женщин с ГГ частота данных заболеваний (12 заболеваний ЩЖ и 25 случаев ожирения) была в 2,3 раза больше, чем у здоровых небеременных женщин (4 заболевания ЩЖ и 12 случаев ожирения), и в 1,5 раза больше, чем в основной группе. Следует отметить высокую распространенность заболеваний ЩЖ в диспансерной группе. Это свидетельствует о неэффективности профилактики йодной недостаточности в Самарской области, давно признанной йоддефицитным регионом [6]. Большую частоту ожирения среди женщин с ГГ мы во многом связываем с разницей в доходах и, соответственно, с характером потребляемых продуктов питания. Меньшие доходы ведут к росту доли продуктов с высоким содержанием углеводов и жиров.

Х класс заболеваний в анамнезе сравниваемых групп был представлен хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей (риниты, назофарингиты, фарингиты, синуситы, хронические болезни миндалин и аденоидов). Данные нозологии в анамнезе женщин с ГГ встречались достоверно чаще, чем в анамнезе беременных и небеременных без воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП).

Так, в основной группе имелось 36 диагнозов (в том числе 11 аллергических ринитов (АР)), что в 1,7 раза выше аналогичного показателя беременных без ВЗП (21 диагноз, в том числе 5 АР). В анамнезе группы сравнения имелось 49 хронических заболеваний (в том числе 19 АР), что в 1,9 раза превышало аналогичный показатель контроля 2 (26 диагнозов, в том числе 8 АР).

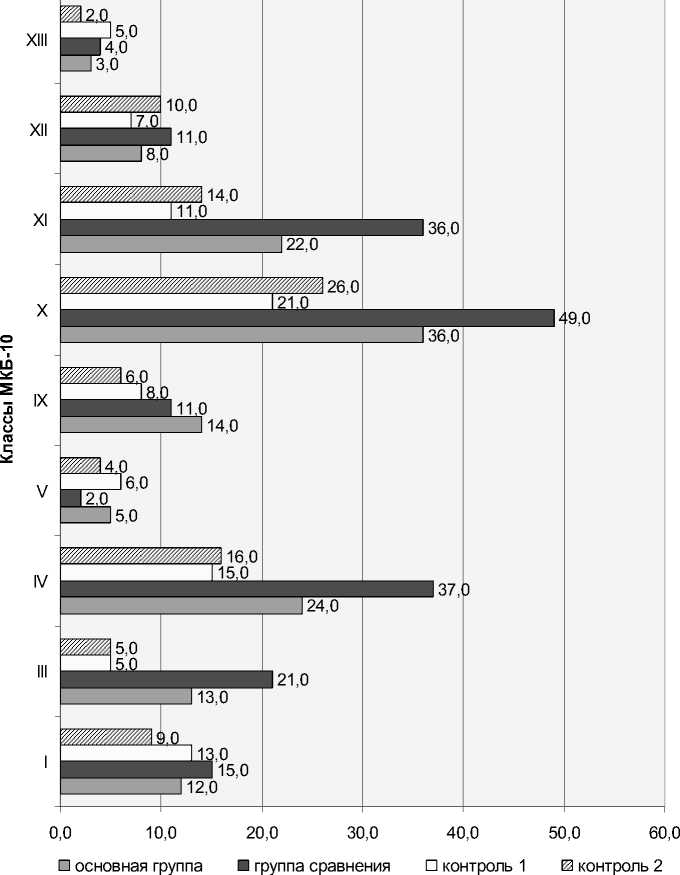

В основной группе заболевания ЖКТ в анамнезе были представлены 2 ЯЖ, 1 ЯДК, 5 ГЭРБ, 3 хроническими панкреатитами (ХП), 2 острыми и 11 хроническими гастритами (рис. 2). В целом распространенность заболеваний ЖКТ в анамнезе беременных с ГГ была в 2,0 раза выше, чем у беременных без ВЗП (контроль 1). При этом в контроле 1 в анамнезе имелись 1 диагноз ЯБЖ, 1 – острый панкреатит, 2 – ГЭРБ, 1 – острый гастрит, 6 – хронический гастрит.

Рис. 2. Заболевания ЖКТ в сравниваемых группах (% от численности групп)

В анамнезе небеременных женщин с ГГ (группа сравнения) имелись следующие заболевания ЖКТ: 4 случая ЯЖ, 2 – ЯДК, 8 – ГЭРБ, 2 – острый панкреатит, 6 – ХП, 3 острых и 15 хронических гастритов. В целом заболеваемость ЖКТ в группе сравнения была в 1,6 раза выше, чем в основной группе, и в 2,6 раза выше, чем у небеременных без ВЗП (контроль 2). В контроле 2 в анамнезе обследуемых имелись 1 случай ЯЖ, 2 - острого панкреатита, 1 – ХП, 2 – ГЭРБ, 3 острых и 5 хронических гастритов.

Показатели сравниваемых групп по распространенности всех вышеперечисленных заболеваний подчиняются двум закономерностям:

-

а) заболеваемость в основной группе достоверно выше, чем в контроле 1, но достоверно ниже, чем в основной группе;

-

б) разрыв между показателями беременных с ГГ и беременных без ВЗП всегда меньше, чем разница между показателями небеременных с ГГ и небеременных без ВЗП.

Подобное соотношение анамнестической заболеваемости в группах говорит о том, что ГГ у беременных женщин развивается при менее отягченном анамнезе, чем у небеременных. Основываясь на этом выводе, мы приняли гипотезу, что беременность приводит к таким изменениям в организме женщины, которые благоприятствуют развитию ГГ.

Для проверки этой гипотезы была определена относительная значимость выявленных соматических ФР, имевшихся на момент диагностирования ГГ (то есть хронических заболеваний). Сравнительный анализ полученных результатов показал, что наибольший относительный риск развития ГГ связан с сочетанной хронической патологией: для беременных он составляет 1,51, для небеременных – 2,01 (таблица 1).

Следует отметить, что ХЗ органов пищеварения самостоятельно влекут практически такой же риск ГГ, как и в сочетании с любой другой патологией из исследованных: для беременных вероятность развития ГГ при ХЗ ЖКТ вырастает в 1,54 раза, для небеременных – в 1,97 раза. Это говорит о ведущем значении патологии ЖКТ как системного фактора риска ГГ.

Таблица 1

Сравнительная значимость выявленных соматических ФР ГГ для беременных и небеременных женщин

Заболевания ЩЖ и ожирение оказывают менее негативное воздействие на вероятность ГГ: для беременных – 1,30, для небеременных – 1,63. Относительный риск ГГ при хронических заболеваниях верхних дыхательных путей составляет 1,41 для беременных и 1,60 для небеременных.

Выводы. Общим для всех исследованных заболеваний является то, что одна и та же болезнь (группа болезней) для небеременных влечет больший риск развития ГГ, чем для беременных. Однако пациентки основной группы все же заболели ГГ, несмотря на меньший риск, связанный с соматическими факторами. При этом основная группа и группа сравнения были отобраны таким образом, что единственным значимым отличием между ними (кроме уже установленных ФР ГГ) является беременность. Следовательно, беременность достоверно усиливает этиопатогенетическое значение соматической патологии в развитии воспалений пародонта.

Список литературы Влияние беременности на значимость сопутствующей патологии как фактора риска гипертрофического гингивита

- Губаревская B.Л. Состояние пародонта при изменении баланса половых гормонов: автореф. дисс. … канд. мед. наук/В.Л. Губаревская. -Д., 1973. -16 с.

- Луцкая И.К. Эффективность противовоспалительного лечения гингивита у беременных/Луцкая И.К., Демьяненко Е.А., Буза Т.П.//Стоматологический журнал. -2003. -№2. -С. 43-46.

- Аленькина А.Б. Дерматозы у беременных: автореф. дисс.. канд. мед. наук/А.Б. Аленькина. -М., 2006. -17 с.

- Яворская Е.С. Особенности клинического течения генерализованного пародонтита у больных нейро-соматического профиля/Яворская Е.С., Антоненко М.Ю., Бешарова Т.К.//Стоматология: Респ. межвед. сб. -Вып. 25. -Киев, 1990. -С. 40-42.

- Silk H., Douglass A.B., Douglass J.M., Silk L. Oral health during pregnancy//Am Fam Physician. -2008. -Vol. 77. -№8. -P. 1139-1144.

- Туровинина Е.Ф. Сравнительный анализ эффективности методов йодной профилактики у беременных женщин, проживающих в условиях зобной эндемии: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Самара, 2002. -24 с.