Влияние биогумуса и цеолита на динамику питательных веществ

Автор: Исакова Вусала Гудрат

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 11 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

За период исследований было изучено в динамике количество питательных элементов (нитратная форма азота, поглощенный аммиак, подвижный фосфор) в орошаемых лугово-сероземных (в World Reference Base soil types - Gleyi-Irragic Calcisols ) почвах под растением фасоли адзуки Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi. Схемы, применяемые на практике: 1. контрольная (без удобрений); 2. биогумус 5 т/га; 3. цеолит 5 т/га; 4. биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га; 5. биогумус 7,5 т/га; 6. цеолит 7,5 т/га; 7. биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га. В течение вегетационного периода количество питательных элементов существенно менялось в зависимости от количества вносимых биогумуса и цеолита, а также фаз роста растения. Количество питательных элементов в орошаемых лугово-сероземных почвах изменялось от начала до конца вегетации в сторону уменьшения. Питательные вещества из почвенной среды интенсивно усваиваются растением, так как расходуются на формирование вегетативных и генеративных органов в течение вегетационного периода фасоли.

Сероземы, орошаемые почвы, адзуки, азот, аммиачный азот, фосфор, гумус, цеолиты, питательные вещества

Короткий адрес: https://sciup.org/14126125

IDR: 14126125 | УДК: 631.46:631.87 | DOI: 10.33619/2414-2948/84/20

Текст научной статьи Влияние биогумуса и цеолита на динамику питательных веществ

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

На валовое содержание и содержание подвижных форм элементов в почве, также, существенное влияние оказывают различные факторы: время, осадки, растительность, состояние твердой фазы, грунтовые воды, наличие микроорганизмов, их активность и т. д.

[13]. Нарушение циклов элементов (значительное снижение степени замкнутости) в основном обусловлено следующим: выносом биогенных элементов урожаем; потерями биогенных элементов в ходе выщелачивания, с поверхностным стоком, в процессе эрозии и дефляции; потерями азота при денитрификации и т. д. [12].

Питательные вещества для растений являются ключевой частью устойчивого сельского хозяйства. Почвы содержат естественные запасы питательных элементов для растений, но эти запасы недоступны растениям, и лишь небольшая их часть может быть использована в результате ежегодной биологической деятельности или химических процессов [16].

Цель работы — изучить закономерности изменения динамики питательных элементов (нитратного азота, поглощенного аммиака и подвижного фосфора) под растением фасоли на орошаемых лугово-сероземных почвах при внесении биогумуса и цеолита.

Объекты исследования

Объект исследований — орошаемые лугово-сероземные (в WRB — Gleyi-Irragic Calcisols ) почвы субтропической зоны, различные дозы биогумуса и цеолита, растение фасоли адзуки Vigna angularis (Willd.) Ohwi & H. Ohashi. Большую роль в генезисе орошаемых лугово-сероземных почв играет влияние подземных грунтовых вод, эти почвы характеризуются низким содержанием гумуса (1,3–2,8%), обычно в нижних слоях увеличивается количество обменного натрия, в результате наблюдается засоление и солонцевание почвы.

Опыт проведен в 7 вариантах и 3 повторах по схеме: 1. контроль (без удобрений); 2. биогумус 5 т/га; 3. цеолит 5 т/га; 4. биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га; 5. биогумус 7,5 т/га; 6. цеолит 7,5 т/га; 4. биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га.

Количество нитратного азота, поглощенного аммиака и подвижного фосфора определяли по методу Е. Б. Аренушкиной [1]. Математико-статистический и дисперсионный расчет чисел, полученных в результате исследования, проводили в Excel [5].

Результаты и обсуждение Нитратная форма азота

При вовлечении почв в сельскохозяйственное использование содержание в них общего азота резко, в 1,5–2,0 раза, снижается. Это происходит оттого, что в ходе обработок верхнего горизонта почв земледельческими орудиями в нем устанавливается резко окислительная обстановка, что благоприятствует процессу минерализации органических соединений. Высвобождение минерального азота сопровождается его усиленным выносом в нижележащие горизонты, потреблением сельскохозяйственными культурами с последующим отчуждением с продукцией, а также денитрификацией. Одновременно ослабевает биологическая фиксация азота. В конечном итоге это приводит к снижению запасов почвенного азота и, соответственно, к существенной деградации почвы [12]. Азот находится в почве в виде органических и неорганических соединений. Благодаря саморегулирующейся системе в естественных ценозах азот усваивается растениями сбалансированно, но круговорот азота нарушается при вспашке почвы и использовании ее под различные сельскохозяйственные культуры, в результате чего органические соединения азота расщепляются и азот уносится урожаем. Внесение удобрений — один из самых удобных способов подкормки растений азотом [2]. Биоудобрения стимулируют биологическую активность почвы, питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье растений. Биогумус, полученный при компостировании местных органических отходов, положительно влияет на агрохимический, агрофизический, структурно-агрегатный состав питательных элементов (N, P, K) в почве и количество микроорганизмов [6].

Влияние однократного и комплексного внесения биогумуса и цеолита на азотный режим под растениями фасоли на орошаемых лугово-сероземных почвах не изучалось. Проведение таких исследований позволяет отслеживать изменения количества нитратной и аммиачной форм азота в почве в течение вегетационного периода и определять взаимосвязь поглощения элементов питания в зависимости от фазы развития растений [2].

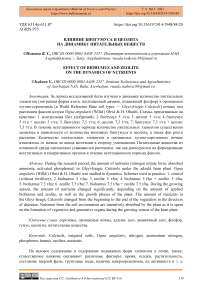

В орошаемых лугово-сероземных почвах количество нитратного азота в слое 0–50 см в начальной стадии развития растения фасоли составляет 2,9, в фазе цветения — 2,5 и в фазе биологической спелости 2,0, в варианте биогумус 5 т/га оно варьировалось в пределах соответственно: 4,0; 3,4 и 2,7; в варианте цеолит 5 т/га: 3,0, 2,5 и 2,0; в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га: 4,4; 3,8 и 3,2; в варианте биогумус 7,5 т/га: 4,8, 4,2 и 3,5; в варианте цеолит 7,5 т/га: 2,9, 2,6 и 2,1, в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га 5,2, 4,4 и 3,6 мг NO 3 /кг в почве (Рисунок 1).

Рисунок 1. Содержание нитратов в орошаемых лугово-сероземных почвах

В период от начального периода роста вегетации до последнего периода биологического созревания количество нитратов в контроле, понизившись, составило 0,9 мг NO 3 /кг (31%), в варианте биогумус 5 т/га — 1,3 мг NO 3 /кг (32,5%), в варианте 5 т/га цеолит — 1,0 мг NO 3 /кг (33,7%), в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га — 1,2 мг NO 3 /кг (27,3%), в варианте биогумус 7,5 т/га — 1,3 мг NO 3 /кг (27,1%), в варианте цеолит 7,5 т/га — 0,8 мг NO 3 /кг (27,6%), в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га — 1,6 мг NO 3 /кг (30,8%). Таким образом, снижение количества нитратов за вегетационный период колебалось в пределах 27,3–33,7% в зависимости от вариантов. Существенное влияние на увеличение накопления минеральных соединений азота в почвах оказывают органические и минеральные удобрения [3]. Внесение вермикомпоста под растение вызывало увеличение минерального азота и снижение в конце вегетации по сравнению с контролем. По-видимому, снижение содержания минерального азота осенью связано как с его выносом культурами, так и с использованием со стороны микроорганизмов [2].

Ссылаясь на результаты исследований, можно утверждать, что количество нитратов составляет в контроле 2,5 в слое 0–50 см, в варианте биогумус 5 т/га — 3,3, в варианте цеолит 5 т/га — 2,5, в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га — 3,8, в варианте биогумус 7,5 т/га — 4,2, в варианте цеолит 7,5 т/га — 2,5 и в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га — 4,4 мг NO3/кг в почве, количество нитратов в пахотном слое (0–25 см) по сравнению с подпахотным слоем (25–50 см) было относительно высоким. Из полученных данных цифр можно сделать вывод, что прирост по сравнению с контролем в слое 0–25 см составляет в варианте биогумус 5 т/га 26,3%, в варианте цеолит 5 т/га — 3,6%, в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га — 57,1%, в варианте биогумус 7,5 т/га — 40,4%, в варианте цеолит 7,5 т/га — 3,6%, в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га — 42,9%.

В опытах доказана возможность использования цеолита для предупреждения вымывания нитратного азота из корнеобитаемого слоя. На варианте с внесением цеолита отмечалось более низкое содержание нитратного азота в почве в период вегетации ячменя. Особенно заметно наблюдалось снижение содержания нитратного азота с глубиной [8]. Под действием внесенных удобрений происходит изменение показателей эффективного плодородия агросерой почвы. Содержание нитратного азота достоверно увеличилось на 29– 59% в вариантах с внесением 3 т/га вермикомпоста, а при применении 6 т/га — на 29–118% в зависимости от вида вермикомпоста по сравнению с контролем [9].

Внесение биогумуса и цеолита под растение фасоли на орошаемых лугово-сероземных почвах по-разному влияло на количество нитратов. Таким образом, несмотря на то, что применение биогумуса отдельно и в комплексе с цеолитом приводило к увеличению количества нитратов, применение только цеолита приводило к изменению в сторону уменьшения количества нитратов. Несмотря на это, потребность фасоли в азоте в течение вегетационного периода обеспечивалась за счет деадсорбции. Проведен математикостатистический анализ влияния биогумуса и цеолита на культуру фасоли в орошаемых лугово-сероземных почвах. Из полученных данных видно, что в слое 0–25 см — среднеарифметическое число составило — 3,8 мг NO 3 ; дисперсия — 1,083; среднеквадратичное отклонение — 1,041; коэффициент вариации — 27,6%; средняя ошибка выборки — 0,130; коэффициент вариации 3,42%; конечные пределы погрешности пробоотбора — 3,5–4,0 мг NO 3 ; в слое 25–50 см — соответственно, 2,9 мг NO 3 ; 0,714 0,845; 29,5%; 0,105; 3,62% и 2,7– 3,1; в слое 0–50 см — 3,3 мг NO 3 ; 0,887; 0,942; 28,2%; 0,119; 3,61%; 3,1–3,6 мг NO 3 . С вероятностью 95% количество нитратов под фасолью в слое 0–25 см колебалось в пределах 3,5–4,0, в слое 25–50 см — 2,7–3,1 и в слое 0–50 см — 3,1–3,6 мг NO 3 .

Рассчитана дисперсия влияния внесения биогумуса и цеолита на количество нитратов в орошаемых лугово-сероземных почвах за период 2019–2021 гг. и трехлетний итог. Расчеты показывают, что во все годы Ffac>Fcric, то есть между всеми вариантами существует значительная разница. Таким образом, на орошаемых лугово-сероземных почвах под культурой фасоли наблюдалась значительная разница между контролем, всеми вариантами применения биогумуса и цеолита. Применение цеолита не позволяло вымывать нитраты из почвенных слоев в грунтовые воды, их количество в грунтовых водах было очень низким. Таким образом, цеолит можно рассматривать как азотное удобрение постепенного действия [17].

Улучшение качества окружающей среды может быть достигнуто за счет использования новых методов управления, которые сохраняют почвенную влагу и увеличивают доступные формы азота для растений, ограничивая выщелачивание азота. Авторы показывают, что в этом отношении выгодно применение мочевины с цеолитом (клиноптилолитом) [14].

Поглощенный аммиак

Обычно, в зависимости от типа почвы, почвенно-климатических условий, полевой влажности и т. д., растения используют в качестве источника пищи нитратную или аммиачную форму азота. Применение цеолита обеспечило удержание NH4+-N в верхнем слое почвы и предотвратило вымывание NO3--N в более глубокие слои [15]. Накопление нитратов в почве во многом зависит от влажности почвы и выращиваемой культуры. Обследование опытных полей на содержание нитратного азота показало, что в зависимости от выращиваемой культуры и варианта опыта, его содержание варьируется в широких пределах [10].

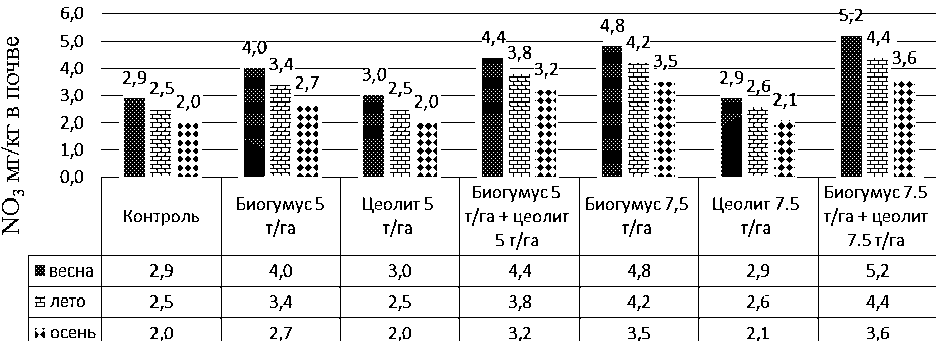

На орошаемых лугово-сероземных почвах аммиачная форма азота под растением фасоли изменялась в убывающем направлении от начальной стадии развития растений до конечной. За период исследований количество аммиака, поглощенного растением фасоли в начальный период (весна), в слое 0–50 см составило 24,3, в варианте с биогумусом 5 т/га — 27,0, в варианте с цеолитом 5 т/га — 24,3, в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га — 28,5, в варианте биогумус 7,5 т/га — 28,9, в варианте цеолит 7,5 т/га — 23,6 и в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га 29,7; в фазу цветения (лето), соответственно, 19,2; 21,7; 21,4; 23,7; 23,6; 21,4 и 26,3; осенью (биологическое созревание) — 16,9; 20,1; 19,5; 21,0; 21,4; 19,9 и 22,6 мг NH 4 /кг в почве (Рисунок 2).

Рисунок 2. Количество поглощенного аммиака в орошаемых лугово-сероземных почвах

Поскольку в орошаемых лугово-сероземных почвах аммиак, как питательное вещество интенсивно поглощается цеолитом, количество аммиачной формы азота было выше по сравнению с вариантами, где биогумус вносился отдельно и совместно с цеолитом. Количество аммиака в слое почвы 0–50 см от начального периода развития растения до периода полной спелости уменьшилось на 7,4 на контроле, в варианте с биогумусом 5 т/га — на 6,9, в варианте с цеолитом 5 т/га на 4,8, в варианте с биогумусом 5 т/га + цеолит 5 т/га — на 7,5, в варианте с биогумусом 7,5 т/га — на 7,5, в варианте с цеолитом 7,5 т/га — на 6,9 и в варианте с биогумусом 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га — на 7,8 мг NH 4 /кг в почве (Рисунок 2). Таким образом, согласно расчетам, конечные пределы поглощения аммиака в слое 0–25 см колебались в интервале 23,5–25,4, в слое 25–50 см — 20,0–22,5 и в слое 0–50 см — 22,1–23,8 мг NH 4 /кг в почве.

При выращивании фасоли использовали биогумус и цеолит. Они участвовали во всех стадиях развития фасоли, что подтверждается дисперсионными расчетами. Как видно из полученных результатов, Ffac>Fcric, т. е. количество поглощенного аммиака было различным в вариантах применения биогумуса и цеолита. Внесение цеолита в почву благотворно влияет на окружающую среду, предотвращает просачивание элементов минерального питания (особенно азота) в грунтовые воды и повышает эффективность питательных элементов в почве, не оказывает отрицательного влияния на качество выращиваемого урожая, поэтому будет правильным утверждать, что природный цеолит играет положительную роль в питании растений [17].

Цеолит предотвращает вымывание нитратного азота из верхнего слоя почвы в грунтовые воды, поэтому цеолит можно рассматривать как азотное удобрение медленного действия [18].

Прогнозирование обеспеченности полевых культур почвенным азотом и определение их потребности в азотных удобрениях остается наиболее сложной задачей в системе эффективного применения удобрений. Это связано как с мобилизационными процессами азотсодержащих органических соединений, интенсивность которых зависит от гидротермических условий и агротехнических факторов, так и с высокой подвижностью минеральных соединений азота во времени и в массе почвы [3].

Подвижный фосфор

Фосфор — такой же необходимый элемент для жизнедеятельности, как и азот [11]. Внесение биологических удобрений оказывает большое влияние на развитие микоризы, обеспечивает высокое содержание фосфора в почве [16]. Уровень фосфорного питания сельскохозяйственных культур в севообороте обусловлен мобилизацией естественных запасов подвижных фосфатов в почве. В то же время содержание доступных для растений соединений фосфора в почве, являясь одним из основных показателей окультуренности, достаточно объективно характеризует ее плодородие по отношению к этому элементу питания [10].

Требуется оптимальное количество подвижного фосфора и обменного калия в почве. Для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур [4], поэтому основными агрохимическими показателями, определяющими состояние плодородия почвы, являются степень кислотности почв и содержание в них гумуса и подвижных форм фосфора и калия [7].

По мере продолжения фаз развития растения интенсивно используют питательные вещества, а когда формируются генеративные и вегетативные органы растения, т. е. на более поздних стадиях его развития, потребляется большее количество питательных веществ. Сравнение вариантов показывает, что в орошаемых лугово-сероземных почвах относительно высокое количество подвижного фосфора под фасолью зафиксировано в вариантах, где биогумус вносился отдельно и в комплексе с цеолитом. В тех вариантах, когда цеолит вносился отдельно, количество подвижного фосфора, в сравнении с контролем, мало отличалось, поскольку цеолит интенсивно поглощает питательные вещества как адсорбент.

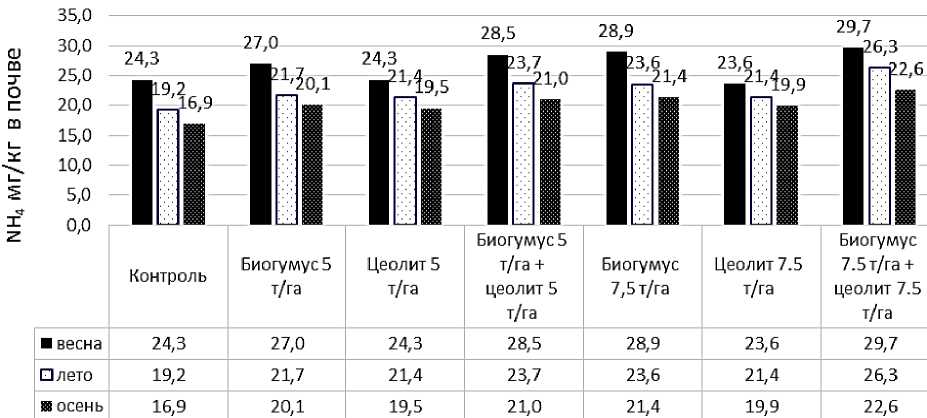

За период исследований количество подвижного фосфора в орошаемых луговосероземных почвах изменялось в слое 0–25 см в контроле в интервалах 11,3–14,2; в варианте с биогумусом 5 т/га — 13,7–16,8; в варианте с цеолитом 5 т/га — 12,3–15,5, в варианте биогумус 5 т/га + цеолит 5 т/га — 14,8–17,5; в варианте с биогумусом 7,5 т/га — 15,3–17,9; в варианте с цеолитом 7,5 т/га — 11,0–15,6, в варианте биогумус 7,5 т/га + цеолит 7,5 т/га — 15,5–18,3 мг P 2 O 5, в подпахотном (25–50 см) слое этот показатель был относительно низким (Рисунок 3).

Средние трехлетние показатели количества подвижного фосфора в орошаемых луговосероземных почвах под фасолью менялись по вариантам в интервалах: в слое 0–50 см весной (период первичного роста) 10,8–16,2, летом (период цветения) 11,6–16,1 и осенью (полное созревание) 10,4–14,7 мг P 2 O 5 .

Проведен математико-статистический анализ влияния биогумуса и цеолита на количество подвижного фосфора под растением фасоли в орошаемых лугово-сероземных почвах по слоям 0–25, 25–50 и 0–50 см и полученные данные по слоям были следующими: в слое 0–25 см — среднее арифметическое — 15,1 мг P2O5; дисперсия — 3,212; среднеквадратичное отклонение — 1,792; коэффициент вариации — 11,9%; средняя ошибка выборки — 0,226; коэффициент вариации 1,50%; конечные пределы погрешности выборки – 15,1±0,447(14,6÷15,5) мг P2O5; в слое 25–50 см — 13,2 мг Р2О5; 3,746; 1,935; 12,4%; 0,244; 1,85% и 13,2±12,7÷13,7; в слое 0–50 см — 14,2 мг P2O5; 3,496; 1,870; 13,1%; 0,236; 1,66%; 13,8÷14,7 мг P2O5.

Рисунок 3. Количество подвижного фосфора в орошаемых лугово-сероземных почвах

В орошаемых лугово-сероземных почвах конечные пределы количества подвижного фосфора в слое 0–25 с вероятностью 0,95 колебались в интервалах 14,6–15,5, в слое 25–50 см 12,7–13,7 и в слое 0–50 см 13,8–14,7 мг P 2 O 5 .

Рассчитана дисперсия влияния биогумуса и цеолита на количество подвижного фосфора в орошаемых лугово-сероземных почвах. Полученные результаты показывают существенное изменение количества подвижного фосфора в зависимости от вариантов, что подтверждается тем, что Ffac>Fcric. Таким образом, внесение биогумуса и цеолита в орошаемые лугово-сероземные почвы оказало значительное влияние на количество подвижного фосфора. Это влияние было значительно заметно в вариантах биогумус и биогумус+цеолит. Содержание подвижных соединений фосфора закономерно увеличивается как от внесения минеральных удобрений, так и от применения цеолита [18].

Выводы

-

1. В орошаемых лугово-сероземных почвах количество нитратов изменялось в сторону уменьшения до конца развития растений; если низкое количество нитратов в начале вегетации в основном связано с поглощением их цеолитом, то на более поздних стадиях развития растений это связано с интенсивным их использованием самим растением.

-

2. В вариантах, где применялся только цеолит, снижение количества аммиака до конца вегетации было относительно небольшим. Главная особенность цеолита в том, что он адсорбирует аммиак и постепенно отделяет его от себя, то есть постепенно расходует. Внесение биогумуса и цеолита в орошаемые лугово-сероземные почвы, используемые под фасолью, существенно изменило в динамике количество аммиака в зависимости от фазы роста растения и норм внесения цеолита и биогумуса.

-

3. Результаты исследования показывают, что количество подвижного фосфора в почве было относительно высоким в начальный период развития растений, а так как к концу вегетации он интенсивно поглощался растением, количество изменялось в сторону снижения.

Список литературы Влияние биогумуса и цеолита на динамику питательных веществ

- Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1962. 491 с.

- Бутенко М. С., Ульянова О. А. Влияние вермикомпоста на азотный режим агросерой почвы и урожайность зерновых культур // Агрохимия. 2019. №1. С. 11-18. https://doi.org/10.1134/S0002188119010034

- Гамзиков Г. П. Прогноз обеспеченности почв азотом и потребности полевых культур в азотных удобрениях // Инновации и продовольственная безопасность. 2015. №3. С. 11-20. https://doi.org/10.31677/2311-0651-2015--3-11-20

- Гафурова Л. А., Саидова М. Э. Эколого-биологическое состояние деградированных почв Приаралья // Современные проблемы изучения почвенных и земельных ресурсов: Сборник докладов Третьей Всероссийской открытой конференции. М., 2019. C. 231-241.

- Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Колос, 1979. 416 с.

- Исмайлов С. Д. Эффективность биогумуса, полученного вермикультивированием, в повышении плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур: автореф. … канд с.-х. наук. Баку, 2001.

- Лапа В. В., Цыбулько Н. Н. Плодородие почв Республики Беларусь: мониторинг и защита от деградации // Агрохимия в XXI веке: Материалы Всероссийской научной конференции. М. 2018. C. 13-17.

- Макеева Т. Ф., Гудилина М. В. Роль Сосковского цеолита в повышении агроэкологической эффективности органических и минеральных удобрений на серых лесных почвах Орловской области // Вестник аграрной науки. 2008. Т. 13. №4. С. 36-39.

- Сенкевич О. В. Влияние новых видов вермикомпоста на свойства агросерой почвы и урожайность сельскохозяйственных культур // Почвоведение – продовольственной и экологической безопасности страны: тезисы докладов VII Съезда почвоведов им. В.В. Докучаева. Ч. II. М., Белгород, 2016. C. 57-59.

- Антоненко Д. А. Сложный компост и его влияние на свойства почвы и продуктивность сельскохозяйственных культур. Краснодар, 2015. 181 с.

- Титова В. И., Дабахова Е. В., Дабахов М. В. Агро- и биохимические методы исследования состояния экосистем. Н. Новгород, 2011. 170 с.

- Титова В. И., Забегалов Н. В. Сравнительное изучение влияния цеолита и минеральных удобрений на продуктивность зерновых культур и агрохимическую характеристику светло-серой лесной легкосуглинистой почвы // Почвоведение и агрохимия. 2014. №1 (52). C. 190-198.

- Цагараева Э. А. Биологический потенциал бобовых растений и проблемы его эффективного использования в условиях Центрального Предкавказья: дисс. … д-р биол. наук. Владикавказ, 2014. 385 c.

- Ippolito J. A., Tarkalson D. D., Lehrsch G. A. Zeolite soil application method affects inorganic nitrogen, moisture, and corn growth // Soil science. 2011. V. 176. №3. P. 136-142. https://doi.org/10.1097/SS.0b013e31820e4063

- Zheng J. et al. Influence of zeolite and phosphorus applications on water use, P uptake and yield in rice under different irrigation managements // Agronomy. 2019. V. 9. №9. P. 537. https://doi.org/10.3390/agronomy9090537

- Sneha S., Anitha B., Sahair R. A., Raghu N., Gopenath T. S., Chandrashekrappa G. K., Basalingappa M. K. Biofertilizer for crop production and soil fertility // Academia Journal of Agricultural Research. 2018. V. 6. №8. P. 299-306. https://doi.org/10.15413/ajar.2018.0130

- Torma S., Vilcek J., Adamisin P., Huttmanova E., Hronec O. Influence of natural zeolite on nitrogen dynamics in soil // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 2014. V. 38. №5. P. 739-744. https://doi.org/10.3906/tar-1311-13

- Vilcek J., Torma S., Adamisin P., Hronec O. Nitrogen sorption and its release in the soil after zeolite application // Bulgarian journal of agricultural science. 2013. V. 19. №2. P. 228-234.