Влияние биологических особенностей видов лекарственных растений на результаты интродукции

Автор: Васфилова Е.С., Сушенцов О.Е., Зайнуллина К.С., Портнягина Н.В., Фомина М.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 2, 2014 года.

Бесплатный доступ

Проведен статистический анализ взаимосвязи биологических особенностей видов лекарственных растений и успешности их интродукции в условиях Ботанического сада УрО РАН (Екатеринбург, подзона южной тайги) и Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, подзона средней тайги). Выявлено влияние особенностей распространения и жизненной формы видов на результат интродукции и определяющие его показатели.

Интродукция растений, лекарственные растения, южная тайга, средняя тайга

Короткий адрес: https://sciup.org/147204674

IDR: 147204674 | УДК: 581.522.4+633.8

Текст научной статьи Влияние биологических особенностей видов лекарственных растений на результаты интродукции

Лекарственные растения относятся к группе экономически важных видов, являются ценными природными ресурсами. Важным шагом на пути к широкому возделыванию лекарственных растений является их первичная интродукция в условиях ботанических садов с целью обогащения флоры конкретного региона ценными в хозяйственном отношении видами, их более полного и рационального использования, а также максимального охвата разнообразия растительного мира [Скворцов. 1996]. Изучение закономерностей изменчивости растений при интродукции в новые для них условия среды позволяет исследовать специфику адаптации их к этим условиям и составить представление о широте их адаптивного потенциала.

Для объективной оценки результатов интродукции необходимо использование статистической обработки материалов и оценки достоверности полученных результатов, что делается только в единичных работах [Головкин, 1973]. К сожалению, большинство авторов ограничиваются лишь эмпирическим описанием полученных данных.

В Ботаническом саду УрО РАН (Екатеринбург) и Ботаническом саду Института биологии Коми НЦ (Сыктывкар) созданы коллекции лекарственных растений. Основной целью работы с видами коллек ций является исследование их в условиях культуры в подзонах южной и средней тайги, изучение особенностей адаптации к местным природно-климатическим условиям, оценка перспективности для интродукции и возделывания.

Ранее нами на основе анализа уровней жизненности видов лекарственных растений были выявлены некоторые факторы, влияющие на успешность их интродукции в изучаемые регионы [Васфилова и др., 2013]. В настоящей работе проводится комплексная оценка результатов интродукции на основе использования разработанной нами шкалы, учитывающей различные аспекты адаптации растений к условиям культуры.

Целью нашей работы явилась статистическая оценка влияния биологических особенностей ряда видов лекарственных растений на суммарный результат их интродукции в изучаемом регионе и на определяющие его показатели.

Методика работы

В условиях Ботанического сада УрО РАН (Екатеринбург. подзона южной тайги Среднего Урала) и Ботанического сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, подзона средней тайги Северо-Востока Европейской части России) созданы коллекции видов лекарственных растений. Закладка коллекций и наблюдения за растениями проводились по методике, предложенной Всесоюзным НИИ

С Васфилова Е. С.. Сушенцов О. Е.. Зайнуллина К. С., Портнягина Н. В.. Фомина М. Г.. 2014

лекарственных и ароматических растений (ВИЛАР) [Методика..., 1984], а также в соответствии с проектом программы исследований по интродукции лекарственных растений [Сацыперова, Рабинович, 1990].

По итогам многолетних исследований проведен анализ результатов интродукции 66 видов в условия южной и средней тайги. Изучали преимущественно травянистые растения (одно-, дву-, многолетние); небольшое число видов составили полукустарнички и полукустарники. Для оценки результатов интродукции нами была разработана авторская шкала, на основе методики Р.А. Карписоновой [1985], включающая следующие показатели, каждый из которых оценивали по трехбалльной шкале:

-

1. Особенности семенного воспроизводства (наличие плодоношения и самосева, их регулярность и интенсивность): 1 балл - растения не плодоносят; 2 балла - растения плодоносят, но самосев отсутствует, либо слабый; 3 балла - плодоношение регулярное и обильное, самосев хороший.

-

2. Способность к естественному вегетативному разрастанию и размножению в условиях культуры (учитывалась способность к вегетативному размножению только естественным путем): 1 балл - вегетативное размножение отсутствует, 2 балла - вегетативное размножение слабое, 3 балла - вегетативное размножение интенсивное.

-

3. Повреждаемость вредителями и болезнями: 1 балл - повреждения ежегодные, массовые, 2 балла -повреждения не ежегодные, не слишком сильные, 3 балла - повреждения почти или совсем отсутствуют.

-

4. Устойчивость по отношению к неблагоприятным факторам окружающей среды, в первую очередь, зимостойкость; ее устанавливали путем визуальной оценки величины зимних выпадов при ежегодной весенней инвентаризации: 1 балл - выпадает большинство или все особи, 2 балла - выпадает менее половины особей, 3 балла - выпад почти или совсем отсутствует.

-

5. Длительность существования вида в коллекции лекарственных растений ботанического сада: 1 балл - менее 5 лет, 2 балла - от 5 до 10 лет, 3 балла - свыше 10 лет.

Для оценки успешности интродукции вычисляли средний балл. Необходимость введения среднего балла связана с тем, что в интродукционный эксперимент вовлекались не только многолетние, но и однолетние растения, у которых, в силу их биологических особенностей не определялись такие показатели, как способность к вегетативному размножению и зимостойкость (т.е. число изучавшихся показателей уменьшалось до трех), и двулетние растения, у которых не определялась способность к вегетативному размножению. Очевидно, что для сравнения однолетников, двулетников и многолетников суммарные балльные оценки использовать нельзя, их необходимо нормировать.

Для выяснения влияния конкретных факторов на успешность интродукции видов и составляющие ее показатели мы использовали однофакторный дисперсионный анализ с использованием программного пакета Statistica 6.0. Из анализа исключали градации факторов, которым соответствовало менее 5 видов. Для каждого фактора проводился анализ его влияния на успешность интродукции в целом и на каждый из показателей.

Результаты и обсуждение

При статистической оценке влияния конкретных факторов на результат интродукции лекарственных растений нами выявлено достоверное влияние особенностей долготного и зонального распространения видов, произрастания видов в регионе интродукции, принадлежности к определенной жизненной форме.

Виды лекарственных растений были разделены нами на следующие группы в связи с наличием их в местной флоре изучаемых регионов:

-

1. Виды-интродуценты, ареалы которых лежат за пределами Среднего Урала и Северо-Востока Европейской части России.

-

2. Виды, произрастающие на Среднем Урале, но отсутствующие на территории Северо-Востока Европейской части России.

-

3. Виды, распространённые на Среднем Урале и Северо-Востоке Европейской части России в естественных природных сообществах.

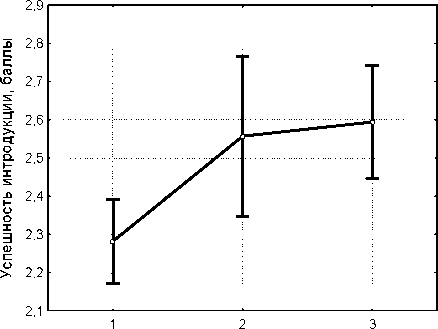

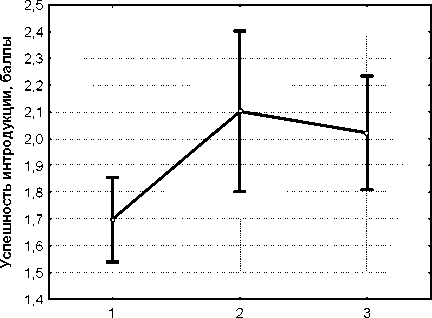

Проведенный анализ показал, что успешность интродукции видов первой группы достоверно ниже, чем видов двух других групп как для Екатеринбурга (р = 0.0022, рис. 1), так и для Сыктывкара (р = 0.014, рис. 2). Таким образом, интродукция видов местной флоры протекает успешнее, чем видов из других районов. Для Сыктывкара интроду-центами являются виды как первой, так и второй группы, но виды второй группы произрастают в регионе, относительно близком пространственно и по комплексу природно-климатических условий (Средний Урал).

Рис. 1. Успешность интродукции видов-интро-дуцентов и видов местных флор в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

Рис. 2. Успешность интродукции видов-интро-дуцентов и видов местных флор в условиях Сыктывкара (обозначение групп см. в тексте)

Повышенная успешность интродукции видов местных флор (группы 2 и 3) связана с более интенсивным семенным размножением (р = 0.016ир = 0.018 для Екатеринбурга и Сыктывкара соответственно), повышенной зимостойкостью (р = 0.0045 и р = 0.0071) и большей длительностью существования вида в коллекциях (р = 0.0018 и р = 0.025).

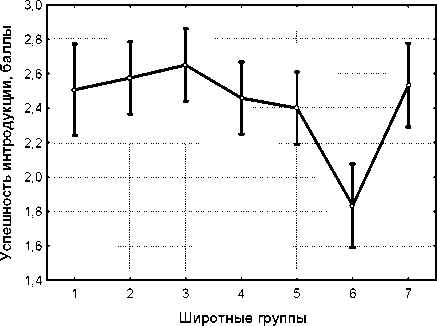

При изучении влияния особенностей широтного (поясно-зонального) распространения видов в анализ вошли следующие группы: 1 - плюризо-нальные; 2 - бореально-неморальные; 3 - бореаль-но-неморально-степные; 4 - неморально-субтропи-ческие; 5 - степные и лесостепные; 6 - субтропические и тропические; 7 - горно-лесные и субальпийские.

Значимые различия между широтными группами по успешности интродукции наблюдаются только в Екатеринбурге (р = 0.0035, рис. 3). Наименее успешно протекает интродукция субтропических и тропических видов (группа 6), что связано с низкой продолжительностью существования их в коллекции (р < lx 10"20).

Рис. 3. Успешность интродукции видов различных широтных групп в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

Для условий Сыктывкара достоверных различий по успешности интродукции видов из разных широтных групп не выявлено. Однако наблюдается пониженная интенсивность семенного размножения (р = 0.026) и низкая зимостойкость (р = 0.024) у степных и лесостепных видов (группа 5).

В ходе анализа установлено, что наиболее успешно в условиях Екатеринбурга протекает интродукция видов, ареал которых включает зоны тундры (р = 0.025) и хвойных лесов (р = 0.025). В то же время наблюдается снижение длительности существования в коллекции у видов, ареал которых включает зоны субтропических влажных лесов Северной Америки (р = 0.032) и субтропических пустынь и полупустынь (р = 0.013), хотя влияние этих факторов на успешность интродукции в целом не выявлено.

В условиях Сыктывкара наиболее успешно интродуцируются виды, ареал которых включает зону хвойных лесов (р = 0.0013). Выявлена взаимосвязь особенностей широтного распространения видов и отдельных показателей успешности интродукции: виды, встречающиеся в зоне тундры, обладают повышенной зимостойкостью (р = 0.021); а для видов, ареал которых включает зону субтропических влажных лесов Северной Америки, характерна меньшая длительность существования в коллекции (р = 0.048).

Таким образом, в целом для района исследования характерна повышенная успешность интродукции видов, распространенных в более холодных регионах, наименее успешно протекает интродукция видов, ареал которых не заходит в умеренный пояс.

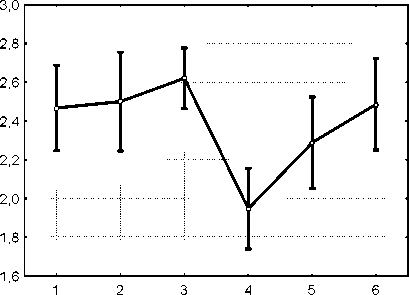

При изучении влияния особенностей долготного распространения видов в анализ вошли следующие группы: 1 - голарктические; 2 - евросибир-ские, 3 - европейско-западноазиатские, 4 - европейско-югозападноазиатские, 5 - европейские; 6 -евразиатские.

Значимые различия между долготными группами по успешности интродукции наблюдаются только в Екатеринбурге (р = 0.00026, рис. 4). Наиболее успешно протекает интродукция голарктических, евросибирских, европейско-западноазиатских и евразиатских видов, наименее успешно - европейско-югозападноазиатских. Эго связано с меньшей длительностью существования в коллекции (р = 0.00001).

В условиях Екатеринбурга наиболее успешно протекает интродукция видов, встречающихся на территории Западной (р = 0.0018) и Восточной (р = 0.0051) Сибири, Северной Америки (р = 0.035), и наименее успешно - видов, произрастающих в Африке (р = 0.047). Для видов, встречающихся на территории Западной и Восточной Сибири, характерны большая длительность существования в коллекции (р = 0.0043 и р = 0.0019 соответственно) и повышенная зимостойкость (р = 0.00011 и р = 0.00089). В то же время виды, произрастающие в

Восточной Сибири, менее устойчивы по отношению к вредителям и болезням (р = 0.044). Для видов, произрастающих в Северной Америке, повышенная успешность интродукции, очевидно, связана с более интенсивным семенным воспроизводством (р = 0.0070). Для видов, распространенных в Африке, пониженная успешность интродукции связана с меньшей длительностью существования в коллекции (р = 0.00008).

Б

|

Долготные группы

Рис. 4. Успешность интродукции видов различных долготных групп в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

Кроме того, в Екатеринбурге у видов, встречающихся в Восточной Европе и на Дальнем Востоке, наблюдается повышенная зимостойкость (р = 0.0085 и р = 0.014), хотя это и не оказало значимого влияния на успешность интродукции в целом.

В условиях Сыктывкара наиболее успешно протекает интродукция видов, произрастающих в Восточной Европе (р = 0.049) и Северной Америке (р = 0.011). Эго связано с повышенной зимостойкостью данных групп видов (р = 0.022 и р = 0.0080 соответственно). Кроме того, у видов, произрастающих в Северной Америке, наблюдается более интенсивное семенное воспроизводство (р = 0.00097).

Повышенная зимостойкость характерна также и для видов, распространенных в Западной (р = 0.020) и Восточной Сибири (р = 0.032) и на Дальнем Востоке (р = 0.035), хотя это и не оказало значимого влияния на успешность интродукции в целом. Кроме того, виды, встречающиеся в Восточной Сибири, дольше сохраняются в составе коллекции (р = 0.047).

С другой стороны, меньшее время существования в коллекции характерно для тропических видов, распространенных в Африке (р = 0.046) и Южной Азии (р = 0.039).

Таким образом, при анализе влияния на успешность интродукции особенностей долготного распространения видов наблюдается повышенная успешность интродукции видов из регионов, близких к интродукционному пункту: в условиях Екатеринбурга наиболее успешно интродуцируются виды из Сибири, а в условиях Сыктывкара - из Восточной Европы. Виды, встречающиеся в Се верной Америке, хорошо интродуцируются в обоих пунктах; подобная закономерность известна и для древесных растений, введенных в культуру в Уральском регионе. По мнению С.А. Мамаева, Н.А. Луганского, И.П. Петуховой [1967], это связано «... с большой эндемичностью их флор на фоне взаимной общей климатической аналогии».

В обоих интродукционных пунктах повышенной зимостойкостью характеризуются виды, произрастающие в Северной Евразии от Восточной Европы до Дальнего Востока.

При изучении влияния на рассмотренные показатели принадлежности видов к определенной жизненной форме в анализ вошли следующие жизненные формы по системе И.Г. Серебрякова [1964]: 1 - стержнекорневые поликарпики, 2 - длиннокорневищные поликарпики, 3 - короткокорневищные поликарпики, 4 - однолетние монокарпики, 5 -двулетние монокарпики.

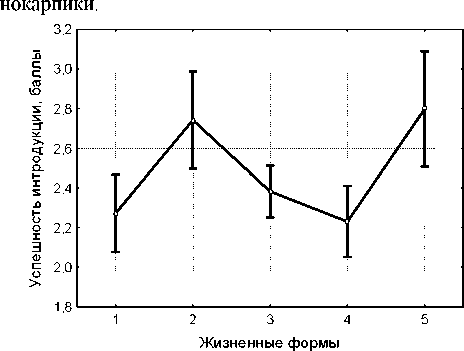

Влияние данного фактора на успешность интродукции оказалось значимым только в условиях Екатеринбурга (р = 0.0012, рис. 5). Наиболее успешными являются длиннокорневищные поликарпики и двулетние монокарпики, наименее - короткокорневищные поликарпики и однолетние мо-

Рис. 5. Успешность интродукции видов различных жизненных форм в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

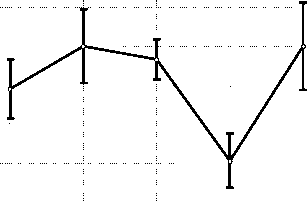

Низкая успешность интродукции однолетних монокарпиков (группа 4), по-видимому, связана с меньшим временем существования в коллекции растений этой жизненной формы (р< 1х1О"20, рис. 6).

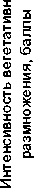

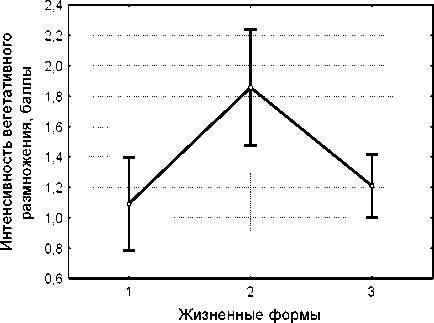

Различия в успешности интродукции поликарпи-ков (группы 1-3), очевидно, связаны с различиями в интенсивности вегетативного размножения (р < 1х1О"20, рис. 7). Наибольшая интенсивность вегетативного размножения характерна для длиннокорневищных поликарпиков, по сравнению с короткокорневищными и стержнекорневыми. Аналогичная картина соотношения данных групп наблюдается и для успешности интродукции в целом.

4,0

ф

S’

1,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

2 3 4

Жизненные формы

0,5

Рис. 6. Длительность существования в коллекции видов различных жизненных форм в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

Жизненные формы

Рис. 7. Интенсивность вегетативного размножения различных групп поликарпиков в условиях Екатеринбурга (обозначение групп см. в тексте)

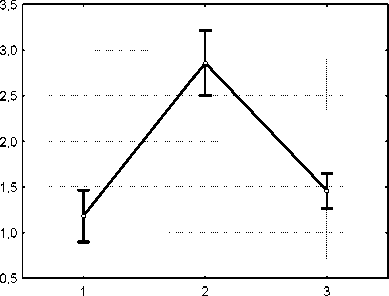

В условиях Сыктывкара удалось выявить только взаимосвязь жизненной формы вида и интенсивности вегетативного размножения (р = 0.0067, рис. 8). Она оказалась аналогичной, наблюдавшейся в Екатеринбурге.

Рис. 8. Интенсивность вегетативного размножения различных групп поликарпиков в условиях Сыктывкара (обозначение групп см. в тексте)

Заключение

Ограниченность имеющегося материала позволила выявить лишь наиболее очевидные взаимосвязи биологических особенностей видов и успешности их интродукции. В дальнейшем, в ходе анализа большого количества видов, возможно выявление более тонких закономерностей. В результате проведенного исследования выявлено влияние следующих факторов на успешность интродукции лекарственных растений в условия средней и южной тайги: особенности долготного и зонального распространения видов, их произрастание в природных ценозах региона интродукции, принадлежность к определенной жизненной форме.

Выявлено, что интродукция видов местной флоры протекает успешнее, чем видов из других районов. Повышенная успешность интродукции видов местных флор связана с более интенсивным семенным размножением, повышенной зимостойкостью и большей длительностью существования вида в коллекции.

При анализе влияния на успешность интродукции особенностей долготного распространения видов наблюдается повышенная успешность интродукции видов из регионов, близких к интродукционному пункту: в условиях Екатеринбурга наиболее успешно интродуцируются виды из Сибири, а в условиях Сыктывкара - из Восточной Европы. В обоих пунктах успешно протекает интродукция видов, встречающихся в Северной Америке. И в Екатеринбурге, и в Сыктывкаре повышенной зимостойкостью характеризуются виды, произрастающие в Северной Евразии от Восточной Европы до Дальнего Востока.

В целом для района исследования характерна повышенная успешность интродукции видов, распространенных в более холодных регионах (зоны тундры и хвойных лесов); наименее успешно протекает интродукция видов, ареал которых не заходит в умеренный пояс (субтропических и тропических).

При изучении влияния принадлежности видов к определенной жизненной форме по системе И.Г. Серебрякова показана низкая успешность интродукции однолетних монокарпиков, что, по-видимому, связано с меньшим временем существования в коллекции растений этой жизненной формы. Различия в успешности интродукции поликарпиков, очевидно, связаны с различиями в интенсивности вегетативного размножения: наибольшая интенсивность характерна для длиннокорневищных поликарпиков, по сравнению с данным показателем у короткокорневищных и стержнекорневых поликарпиков.

В ходе проведения анализа материала нам удалось оценить степень информативности использованных показателей успешности интродукции. Биологические особенности видов оказались наиболее тесно связанными с длительностью существования в коллекции и зимостойкостью растений. Кроме того, длительность существования в коллекции может рассматриваться как интегральный показатель результата интродукции, и, с учетом простоты его использования, представляет особый интерес для подведения итогов интродукционных экспериментов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Уральского отделения РАН, проект № 12-И-4-2023 «Анализ морфологической и биохимической изменчивости новых видов лекарственных растений в связи с проблемой изучения их адаптивного потенциала».

Список литературы Влияние биологических особенностей видов лекарственных растений на результаты интродукции

- Васфилова Е.С. и др. Некоторые закономерности интродукции лекарственных растений, выявленные на основе анализа их уровней жизненности//Вестник Пермского университета. Серия. Биология. 2013. Вып. 2. С. 4-10.

- Головкин Б.Н. Переселение травянистых многолетников на Полярный Север. Эколого-морфологический анализ. Л.: Наука, 1973. 268 с.

- Карписонова Р.А. Травянистые растения широколиственных лесов СССР: эколого-флористическая и интродукционная характеристика. М.: Наука, 1985. 206 с.

- Мамаев С.А., Луганский Н.А., Петухова И.П. Основные итоги интродукции древесных растений на Урале//Труды ИЭРиЖ УФАН. 1967. Вып. 54. С. 37-43.

- Методика исследований при интродукции лекарственных растений ВИЛАР/Н.И. Майсурадзе, В.П. Киселев, О.А. Черкасов и др.//Лекарственное растениеводство. М., 1984. Вып. 3. 33 с.

- Сацыперова И.Ф., Рабинович А.М. Проект общесоюзной программы исследований по интродукции лекарственных растений//Растительные ресурсы. 1990. Т. 26, вып. 4. С. 587-597.

- Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение//Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 146-205.

- Скворцов А.К. Интродукция растений и ботанические сады: размышления о прошлом, настоящем и будущем//Бюллетень Главного ботанического сада. 1996. Вып. 173. С. 4-16.