Влияние биотехнологий на рост эффективности рисоводства на юге России

Автор: Мелихов Виктор Васильевич, Медведева Людмила Николаевна, Фролова Мария Викторовна, Московец Мария Васильевна

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 4 (14), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье авторами рассматриваются актуальные вопросы развития рисоводства на Юге России; показаны пути повышения эффективности данного сектора АПК на основе использования биотехнологий. Обращено внимание на то, что при возделывании риса одной из достаточно трудно разрешимых проблем остается «цветение» водоемов синезелеными водорослями из группы низших фотосинтезирующих растений, что вызывает угнетение культуры риса при возделывании. Поскольку основным местом обитания синезеленых водорослей являются водоемы со слабым течением воды (рисовые чеки), то очистка водоемов от них - актуальная задача для ученых и сельхозпроизводителей. Отрицательная роль синезеленых водорослей обусловлена совпадением времени их интенсивного развития с начальными фазами вегетации риса, что нередко приводит к гибели всходов, снижению сбора урожая. При сильном развитии синезеленых водорослей аграриям приходится сбрасывать воду с рисовых полей, что приводит к значительным потерям. Авторы обращают внимание на то, что вода, необходимая для возделывания культуры риса, должна предварительно проходить очистку от механических и биологических примесей, что, с одной стороны, обеспечивает получение высокого урожая, а с другой - увеличивает затраты на 1 га возделываемой культуры...

Сельское хозяйство, рисоводство, конкурентоспособность, рисовые чеки, синезеленые водоросли, фитопланктон, "цветение" водоемов, биотехнология, суспензия хлореллы, эвтротрофные водоемы

Короткий адрес: https://sciup.org/149131151

IDR: 149131151 | УДК: 574.55 | DOI: 10.15688/re.volsu.2016.4.9

Текст научной статьи Влияние биотехнологий на рост эффективности рисоводства на юге России

DOI:

Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением эффективности возделывания риса, развитием отраслевого рынка, усиливается в связи с глобализацией и санкциями, введенными ведущими странами в отношении России.

Проводимые исследования показывают, что спрос на рис в мире увеличивается. Так, согласно прогнозам ФАО, к 2020 г. он составит более 780 млн т, превысив темпы роста спроса по пшенице на 2–3 %, в то же время ожидаемое производство риса составит немногим более 700 млн т, что не позволит покрыть мировые потребности в данном продукте. Традиционно производство риса сосредоточено в странах Юго-Восточной Азии.

Ежегодно в Китае собирают 190 млн т, Индии – 145, Индонезии – 57,2, что обеспечивает лишь 50 % мирового производства. Рис является одной из основных культур в орошаемом земледелии, по посевным площадям и валовому сбору занимает второе место, служит основным источником питания для 2/3 населения Земли [3]. В России посевные площади под рисом занимают около 125 тыс. га, а ежегодное валовое производство – 99,5 тыс. тонн. Рис в основном возделывают в Краснодарском крае (около 90 % всего производства в стране). Значительно меньше риса выращивают в республиках СКФО, а также в Ростовской и Астраханской областях.

Ведутся научные работы по возделыванию риса в более «северных широтах», например, в Волгоградской и Саратовской областях, с использованием системы полива методами дождевания и капельного орошения. Динамика валовых сборов риса в России постоянно увеличивается, за последние 10 лет увеличилась и его урожайность с 37,7 до 51,4 ц с га. Разработкой проектов целевых, ведомственных и иных программ в области мелиорации земель, водного хозяйства и возделывания риса занимается Департамент мелиорации Министерства сельско- го хозяйства РФ, на местах эту работу ведут комитеты (управления) сельского хозяйства администраций регионов.

Государственное регулирование рисовой отрасли осуществляется через систему экономических и административных инструментов. Так, в систему экономической поддержки и регулирования входят меры: регулирование цен на рис и продукты его переработки; финансовая поддержка сельхозпроизводителей и сельхозпе-реработчиков; поставки сельхозтехники через государственный лизинг; развитие рыночной инфраструктуры зернового рынка; маркетинг рисового продукта.

Среди административных мер государственного регулирования: сертификация и стандартизация риса и его зернопродуктов; контроль за качеством зерна, а также продуктов его переработки; лицензирование работы предприятий по сортововедению; карантинная защита растений; проведение мелиоративных работ; статистический учет состояния рынка риса.

В последние пять лет рисоводство в стране растет в среднем на 17 % и часть экспертов считают причиной позитивной динамики этого процесса господдержку сельхозпроизводителей, содействие стабильному спросу на рисовые продукты на внутреннем и внешних рынках, относительно высокий уровень цен на оптовые закупки риса, а также поддержку науки в этой области исследований.

Одна из важных задач, решение которой направлено на дальнейшее развитие рисоводства в стране, – уменьшение на рисовых чеках синезеленых водорослей – группы низших фотосинтезирующих растений, которые обеспечивают эффект «цветения воды». Являясь постоянными спутниками рисового ценоза, они оказывают разностороннее влияние на почву и на культуру риса. Отрицательная роль этих водорослей обусловлена совпадением времени их интенсивного развития с начальными фазами вегетации риса, что может приводить к угнетению рисовой культуры и гибели всходов. При сильном развитии водорослей, отсутствии необходимых биохимических мер борьбы с ними воду с чеков сбрасывают, поля просушивают, в итоге о получении урожая этой культуры приходится забыть.

Синезеленые водоросли преобладают в планктоне эвтрофных водоемов, где их массовое развитие вызывает такой эффект, как «цветение» воды. При этом значительно увеличивается вторичное загрязнение и заиливание водоема, так как их биомасса в «цветущем» водоеме достигает значительных величин (от 200 до 500 г/м3), к тому же прижизненные выделения и продукты разложения у некоторых из этих групп водорослей достаточно токсичны [3; 5, с. 18].

Водоросли рисовых оросительных систем локализируются на поверхности почв рисовых полей, дренажных, оросительных внутричековых периферийных каналов, а также могут свободно плавать в оросительной воде. В межвегетационный период водоросли, в том числе и вредоносные виды, сохраняются на поверхности чека в глубоких колеях от уборочной техники, в невспаханной почве и на пожнивных остатках, в заполненных водой элементах рисовой оросительной системы [1, с. 124]. Синезеленые водоросли потребляют аммонийный азот, в результате при оптимальном световом и тепловом режимах, когда ощущается недостаток нитратного азота, они обгоняют в своем развитии диатомовые, протококковые водоросли. Положительным считается участие некоторых зеленых видов водорослей в накоплении органического вещества и фиксации атмосферного азота.

По данным А.М. Музафарова, биостимулирующие свойства зеленой водоросли из рода Chlorella vulgaris были установлены на растительных культурах – рисе, винограде значительно недавно. Водоросль хлорелла (лат. Chlorella vulgaris ) относится к классу одноклеточных пресноводных зеленых водорослей, с диаметром клеток до 10 микрон и является активным продуцентом биомассы водоемов [6, с. 133].

В строении клетки водоросли принимают участие большинство известных белков, витаминов, минералов. В хлорелле содержится следующее количество: витаминов: каротина – 1 341 мкг/г, токоферола (Е) – 180 мкг/г, никотиновой кислоты – 140 мкг/г, рибофлавина (B2) – 7,0 мкг/г, пиридоксина (B6) – 5,3 мкг/г, витамина B1 – 4,2 мкг/г, витамина В12 – 8 мкг/100 г, вита- мина D – 100 мкг/100 г, витамина К – 6 мкг/100 г; аминокислот: глутаминовой кислоты – 31,84 г/кг, аспарагиновой кислоты – 25,66 г/кг, лейцина – 21,68 г/кг, аланина – 20,13 г/кг, валина – 17,58 г/кг, глицина – 17,02 г/кг, треонина – 13,66 г/кг. Из микроэлементов в наибольшей мере присутствуют: кальций, фосфор, магний, калий, сера, цинк, марганец, рубидий. Культуральная среда хлореллы содержит значительное количество йода и активную гамму индольных и фенольных соединений, что позволяет ее использовать в бальнеологических целях.

Исследования, проведенные учеными ФГБНУ ВНИИОЗ, показали, что суспензия хлореллы обогащает почву органическими веществами, улучшающими ее структуру; стимулирует рост полезных почвенных микроорганизмов; ускоряет ферментативную активность почвы и коэффициент использования азотных удобрений; сокращает расход воды для полива сельхозна-саждений; уменьшает заболеваемость растений [8, с. 69]. Хлорелла активно синтезирует природный антибиотик «хлореллин», который способен уничтожать патогенные микроорганизмы, в том числе водоросли и бактерии. Внесение в почву протококковых водорослей способствует увеличению количества микроорганизмов: на опытных делянках до 400 млн клеток и более, в контроле – 180–190 млн в 1 г гумуса. По прямому учету, проведенному учеными института, на полях, где применялась суспензия хлореллы, число микроорганизмов достигало 273–425 млн клеток в 1 г почвы, в контрольном варианте – от 93 до 110, при этом увеличивалось и количество полезных микроорганизмов [6, с. 101].

Опыты болгарских ученых, проведенные в Институте физиологии растений им. М. Попова Болгарской академии наук, показали, что биомасса протококковых водорослей может активно использоваться для увеличения урожаев риса. Применение суспензии хлореллы считается перспективным для предпосевной обработки семян, опрыскивания растений во время вегетации или при внесении с оросительной водой для полива [7, с. 134].

В 1977 г. из Нурекского водохранилища Н.И. Богдановым был выделен новый планктонный штамм хлореллы ИФР № С-111, который по своим свойствам оказался намного эффективнее, чем почвенные штаммы. Благодаря своим уникальным свойствам планктонный штамм позволил значительно упростить саму биотехнологию культивирования хлореллы и технологию хранения маточной культуры.

Многолетние исследования ученых ФГБНУ ВНИИОЗ в области новых биотехнологий позволили доказать, что штамм зеленой водоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в природной воде выступает активным антагонистом основных возбудителей эффекта «цветения» воды [2, с. 86]. Впервые технология внесения суспензии хлореллы в водоемы была апробирована на Пензенском водохранилище питьевого назначения, где были получены положительные результаты. После вселения штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в водохранилище в течение семи лет не наблюдался процесс «цветет», в структуре фитоценозов увеличилась степень развития группы зеленых протококковых водорослей, что позволило характеризовать водохранилище, как «водоем с улучшенным качеством воды» [2]. Исследования показали, что суспензия хлореллы может использоваться при технологии очистки природной воды для питьевых целей на Юге России, поскольку проблема качества питьевой воды здесь остается достаточно острой [4, с. 84].

Патентно-лицензионные документы (патенты РФ № 1751981, 2315805, 2370458, 2350569, 2350570), полученные группой волгоградских ученых, подтверждают практическое применение технологии биологической мелиорации водоемов с помощью водоросли хлореллы, ее штамма ИФР № С-111. Первый опыт по вселению хлореллы в водоемы (Береславское водохранилище) был проведен в 2005 г. сотрудниками ГНУ Всероссийского НИИ орошаемого земледелия и Волгоградского отделения Государственного научно-исследовательского института озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ), который в экспериментальном варианте дал положительные результаты [8, с. 68]. Экспертные заключения ГУ Волгоградской областной ветеринарной лабора- тории (№ 224/70 бак., № 391/121 бак., № 1988 бак., № 601/25 бак., 378 Мик. № 588/181 бак.) свидетельствуют, что в суспензии отсутствуют возбудители из группы анаэробов, протея, сальмонелл, энтерококков, энтеропатогенной Е. coli, при вселении в водоемы суспензия хлореллы безопасна для животных, рыб и человека.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Волгоградского научно-исследовательского противочумного института (ФГУЗ Волгоград НИПЧИ Роспотребнадзор), штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111 не обладает местным раздражающим действием и не имеет токсических свойств, что позволяет ее рассматривать в качестве лечебного продукта.

В 2010–2015 гг. учеными ФГБНУ ВНИИ ОЗ проводилось вселение хлореллы на Варваровс-ком и Береславском водохранилищах, и было отмечено, что присутствие Chlorella vulgaris подавляет развитие синезеленых водорослей и создает благоприятные условия для развития других организмов.

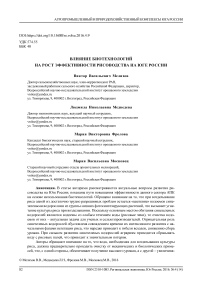

После внесения штамма Chlorella vulgaris качество воды на Варваровском и Береславском водохранилищах заметно улучшалось (см. табл. 1–2, рисунок).

В результате биологической мелиорации водоемов Варваровского и Береславского водохранилищ индекс загрязнения воды (ИЗВ, интегральная характеристика загрязнения воды) улучшился по сравнению с 2010 г. на 30–40 %.

В 2015 г. средний уровень ИЗВ составил от 0,637 до 0,666 единиц, в среднем – 0,651, что позволяет отнести воду в Варваровском и Берес-лавском водохранилищах ко II классу качества воды (чистые, ИЗВ = 0,3–1,0). Состояние фитопланктона Варваровского и Береславского водо-

Таблица 1

Динамика изменения качества воды (по ИЗВ) Варваровского водохранилища за период с 2010 по 2015 г.

|

Годы |

Величина ИЗВ (индекс загрязнения воды) |

Качество воды (класс) |

Описание класса |

|

2010 |

1,220 |

Третий |

Умеренно загрязненная |

|

2011 |

0,947 |

Второй |

Чистая |

|

2012 |

0,965 |

Второй |

Чистая |

|

2013 |

0,865 |

Второй |

Чистая |

|

2014 |

0,715 |

Второй |

Чистая |

|

2015 |

0,666 |

Второй |

Чистая |

Примечание . Источник: [8].

хранилищ представлено в таблицах 3, 4 и на фото 1, 2.

Гидрохимические анализы воды, подтверждающие ее качество, проводились в испытательной лаборатории ФГБУ «Управление эксплуатации Вол- гоградского водохранилища», которая аккредитована на выполнение вышеперечисленных работ.

Исследования фитопланктона Береславско-го и Варваровского водохранилищ проводились на основе проб, которые брались в точках водо-

Таблица 2

Динамика изменения качества воды (по ИЗВ) Береславского водохранилища за период 2010–2015 гг.

|

Год |

Величина ИЗВ (индекс) |

Качество воды (класс) |

Описание класса |

|

2010 |

1,210 |

Третий |

Умеренно загрязненная |

|

2011 |

0,911 |

Второй |

Чистая |

|

2012 |

0,881 |

Второй |

Чистая |

|

2013 |

0,800 |

Второй |

Чистая |

|

2014 |

0,645 |

Второй |

Чистая |

|

2015 |

0,637 |

Второй |

Чистая |

Примечание . Источник: [8].

■ Ди намика изменения качества воды (по ИЗВ) Варваровского водохранилища за период 2010-2015г.г.

•м**Ди намика изменения качества воды (по ИЗВ)Береславского водохранилища за период 2010-2015г.г.

Рисунок. Динамика изменения качества воды (по ИЗВ) Варваровского и Береславского водохранилищ за период с 2010 по 2015 г.

Примечание . Источник: [8].

Таблица 3

Состояние фитопланктона Варваровского водохранилища в 2015 г.

|

Наименование |

Март Апрель Май |

Июнь |

Июль Август Сентябрь Октябрь |

|||||

|

Численность клеток, тыс. кл./л |

||||||||

|

Синезеленые |

23 |

34 |

2100 |

2150 |

1700 |

1350 |

300 |

140 |

|

Зеленые |

331 |

1 020 |

6 824 |

7 300 |

8 200 |

12 340 |

5 300 |

3 010 |

|

Диатомовые |

2 |

5 |

10 |

212 |

320 |

40 |

26 |

16 |

|

Биомасса водорослей, мг/л |

||||||||

|

Синезеленые |

0,022 |

0,020 |

0,618 |

0,600 |

0,446 |

0,180 |

0,087 |

0,070 |

|

Зеленые |

0,358 |

0,82 |

0,890 |

2,137 |

3,215 |

10,960 |

4,212 |

2,802 |

|

Диатомовые |

0,008 |

0,01 |

0,019 |

0,480 |

0,830 |

0,300 |

0,210 |

0,192 |

Примечание . Источник: [8].

забора после проведения альголизации, с марта по октябрь. Гидробиологические анализы воды проводились в лаборатории ФГБНУ Волгоградского отделения ГосНИОРХ.

Проведенные исследования (с 2010 по 2015 г.) показали, что биологическая мелиорация с применением хлореллы штамма Chlorella vulgaris ИФР № С-111 в водоемах Береславско- го и Варваровского водохранилищ позволила предотвратить интенсивное «цветение» воды синезелеными водорослями, улучшить ее гидрохимические и гидробиологические показатели, повысить качество воды, используемой для орошения сельскохозяйственных культур.

Разработанная учеными ФГБНУ ВНИИОЗ методика получения суспензии хлореллы в инсти-

Таблица 4

Состояние фитопланктона Береславского водохранилища в 2015 г.

|

Вид |

Март Апрель |

Май |

Июнь |

Июль Август Сентябрь |

Октябрь |

|||

|

Численность клеток, тыс. кл./л |

||||||||

|

Синезеленые |

17 |

27 |

51 |

88 |

1738 |

1710 |

726 |

707 |

|

Зеленые |

89 |

150 |

177 |

265 |

3750 |

9710 |

2417 |

2300 |

|

Диатомовые |

16 |

21 |

38 |

67 |

291 |

308 |

67 |

33 |

|

Биомасса водорослей, мг/л |

||||||||

|

Синезеленые |

0,020 |

0,044 |

0,055 |

0,078 |

1,000 |

0,821 |

0,235 |

0,201 |

|

Зеленые |

0,048 |

0,100 |

0,130 |

0,317 |

3,030 |

9,810 |

1,870 |

1,510 |

|

Диатомовые |

0,019 |

0,025 |

0,041 |

0,074 |

0,680 |

0,711 |

0,095 |

0,059 |

Примечание . Источник: [8].

Фото 1. Забор проб на Береславском водохранилище и внесение суспензии хлореллы учеными ФГБНУ ВНИИОЗ (Волгоград)

Фото 2. Лаборатория ФГБНУ ВНИИОЗ для выращивания суспензии хлореллы

тутской лаборатории «Аквакультур» позволяет получать до 12 т суспензии в месяц, однако такого количества недостаточно, чтобы покрыть потребности сельхозпроизводителей региона (фото 2).

После одного месяца применения хлореллы положительный эффект удерживается год и более. Важным вопросом практического использования хлореллы остается ее технологичность, доступность и себестоимость. Эти характеристики могут в одних случаях делать хлореллу более доступной для сельхозпроизводителей, в других – не обеспечивать необходимое ее количество в регионе. Разработанный российскими учеными уникальный биологический метод очистки водоемов от «цветения» на основе природной конкуренции с использованием водоросли хлореллы будет способствовать повышению конкурентоспособности рисовой отрасли в стране, улучшению культуры возделывания риса, модернизации оросительных систем, внедрению новых биотехнологий.

Список литературы Влияние биотехнологий на рост эффективности рисоводства на юге России

- Альгофлора рисовых полей Кубани/Г. Г. Фанян, А. Х. Шеуджен, В. Г. Власов ; под ред. А. Х. Шеуджена; Рос. акад. с.-х. наук, Всерос. НИИ риса. -Майкоп: ГУРИПП, 2001. -578 с.

- Биологическая мелиорация водоемов Волгоградской области/В. В. Мелихов, И. П. Кружилин, П. И. Кузнецов //Озерные экосистемы: сб. докл. III Междунар. науч. конф., г. Минск, 17-23 сентября 2007 г. -Минск: ИЦ БГУ, 2007. -С. 85-86.

- Биотехнологические методы решения проблемы «цветения» водоемов южных регионов России/И. П. Кружилин, В. В. Мелихов, Н. И. Богданов //Экватек-2006: сб. докл. 7-го Междунар. конгресса «Вода: экология и технология», 30 мая 2006 г., г. Москва. -М.: НПФ «КРУГ», 2006. -С. 20-21.

- Качественная питьевая вода для сельских поселений Южного федерального округа -курс на новое качество жизни/М. К. Старовойтов, О. П. Комарова, Л. Н. Медведева, Я. М. Старовойтова//Региональная экономика. Юг России. -2015. -№ 2 (8). -С. 84-93.

- Морарь, С. Н. Особенности развития водорослей на рисовых полях Кубани: автореф. дис.... канд. биол. наук/Морарь Серафим Николаевич. -Краснодар, 1973. -24 с.

- Музафаров, А. М. Культивирование и применение микроводорослей/А. М. Музафаров, Т. Т. Таубаев. -Ташкент: Фан, 1984. -136 с.

- Черкезов, Н. Использование микроводорослей в сельском хозяйстве/Н. Черкезов//Международный сельскохозяйственный журнал. -1989. -№ 2. -С. 132-134.

- Экологические аспекты устойчивости биоценозов водохранилищ юга России и некоторые пути их решения/В. В. Мелихов, И. П. Кружилин, П. И. Кузнецов //Тезисы докладов 9-й Междунар. конф., 14-15 июня 2006 г., г. Санкт-Петербург. -СПб.: AQUATERRA, 2006. -С. 68-69.