Влияние биоуглей на концентрацию доступных для растений элементов в почве

Автор: Пономарев К.О., Дрягина А.А., Филимоненко Е.А., Димитрюк И.Д.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 120, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для решения экологических проблем и снижения экономических затрат необходимо усовершенствовать системы применения минеральных удобрений путем разработки и внедрения новых технологий, включая использование биоуглей. Из-за отсутствия эффективного мониторинга изменений в почве сложно корректировать нормы внесения удобрений. Это обуславливает важность информации об элементном составе биоугольных мелиорантов, используемых при снижении подвижности тяжелых металлов в почве. Применение биоугля для восстановления загрязненных почв основано на его способности иммобилизировать тяжелые металлы и органические поллютанты. В работе использовались биоугли, полученные медленным пиролизом разных видов органических материалов: сосновых опилок, навоза крупного рогатого скота (КРС), пшеничной соломы, скорлупы кедрового ореха и пивной дробины. Проанализировано влияние биоуглей (доза внесения 10 т/га) на концентрацию 13 элементов (C, N, K, P, Mg, Ca, Fe, Mn, Pb, Ni, Cr, Cd, Co) в почве. Анализ данных проводился после выращивания мягкой яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) на дерново-подзолистых почвах. Установлено, что концентрации тяжелых металлов в мелиорированных биоуглями почвах значительно ниже предельно допустимых концентраций для почв (ПДК). Содержание свинца (Pb) в почвах с биоуглями в 9 и более раз ниже уровня ПДК, а биоуголь из отходов жизнедеятельности КРС достоверно снижает концентрацию этого металла в почве.

Биоуголь, пиролиз, органические отходы, элементный состав, мелиорация почв

Короткий адрес: https://sciup.org/143183574

IDR: 143183574 | DOI: 10.19047/0136-1694-2024-120-265-294

Текст научной статьи Влияние биоуглей на концентрацию доступных для растений элементов в почве

Биоугли получены на оборудовании, закупленном в рамках Госзадания № FEWZ-2024-0013 (Научно-технические основы и прикладные решения ресурсоэффективной термической переработки органического сырья с получением продуктов с высокой добавленной стоимостью для энергетической, металлургической и сельскохозяйственной отраслей). Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 23-76-01011 “Разработка высокопродуктивного субстрата с использованием биоугольных мелиорантов из термически переработанного органического сырья для выращивания микрозелени и овощной низкорослой продукции” .

Biochar was obtained using equipment purchased under State assignment No. FEWZ-2024-0013 (Scientific and technical foundations and applied solutions for resource-efficient thermal processing of organic raw materials to produce high value-added products for the energy, metallurgical and agricultural industries). The research was financially supported by the Russian Science Foundation under Project No. 23-76-01011 “Development of a high-yield substrate using biochar ameliorants from thermally processed organic raw materials for growing microgreens and low-growth vegetable products” .

*, e-mail:

6 Volodarskogo Str., Tyumen 625003, Russian Federation, *, e-mail:

Во многих странах мира биоуголь, произведенный из характерного для их территории сырья, используется для мелиорации почв. К таким видам сырья относятся кокосовая койра, цветочные остатки религиозных и ритуальных действий (например, цветки календулы) и др. (Singh et al., 2018; Tangmankongworakoon, 2019; Athira et al., 2023), которые не типичны для России. В России распространенным органическим сырьем являются древесные отходы, биоуголь из которых используется как топливный ресурс без практического применения его в качестве почвенного мелиоранта (Waqas et al., 2018; Gorshkov et al., 2021). Если биоуголь использо- вать с целью мелиорации почв, то это будет коммерческий древесный биоуголь, на упаковке которого не указаны условия пиролиза, например, при какой температуре произведен биоуголь, использованная порода древесины (сосна, береза, ива или др.), форма исходного сырья (опилки, стружка, щепа или др.) (Jones et al., 2011; Kubaczyński et al., 2022). Эти факторы приводят к отличиям в свойствах выбранного биоугля и в его элементном составе. Соответственно, при внесении в почву такого мелиоранта возможен абсолютно непредсказуемый агрономический эффект.

Видится целесообразным определение макро- и микроэле-ментного состава биоуглей, полученных в условиях традиционного пиролиза при температуре 600 °С (Kambo, Dutta, 2015) из разного, преобладающего в Сибири, органического сырья, а также мелиорированных ими почв. Эта задача является важной при использовании продукта пиролиза органического сырья (углеродистого остатка) в качестве мелиоранта-удобрения почвы, так как многие из химических элементов необходимы растениям в небольших дозах, а их дефицит или избыток в почве негативно повлияет на развитие культур (Morgan, Connolly, 2013). Решение этой задачи позволит обеспечить использование соответствующего мелиоранта для конкретных территорий, почвенных условий и культур.

Потенциал биоугля выражается в его уникальных свойствах (низкие показатели кислотности и объемная плотность, высокая водоудерживающая способность) и в наличии неорганических компонентов (макроэлементов – K, P, Ca, Mg, и микроэлементов – Fe, Cu, Mn, Zn) (Vijayaraghavan, 2021; Pandiselvam et al., 2023). Повышение концентрации химических элементов в почве в диапазоне предельно допустимых концентраций (ПДК) приводит к улучшению роста растений и увеличению урожайности культур (Власюк, 1969). Как известно, свойства биоугля значительно изменяются в зависимости от условий термической переработки, например, температуры пиролиза (Крылова et al., 2019; Balmuk et al., 2023). Так, с ростом температуры пиролиза с 300 до 600 °С выход биоугля из птичьего помета снижается, но pH, зольность и площадь его поверхности увеличиваются (Xu et al., 2017). Также в нем увеличивается содержание минеральных компонентов – P, K,

Ca, Mg – на 34.4%, 32.0%, 30.9% и 30.1% соответственно. Так как с ростом температуры органические компоненты биомассы, включая целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин, в значительной степени преобразуются и высвобождаются в виде летучих веществ и газов, то концентрации менее летучих минеральных соединений, таких как Na, Mg, P, K, Ca, Cl, увеличиваются по сравнению с исходным сырьем (Tchoffor et al., 2013; Bergfeldt et al., 2018). Установлено (Kulczycki et al., 2020), что при смешении биоуглей, произведенных при 300–400 °С, с почвой в полученных субстратах снижаются концентрации Mn и Fe, но при внесении в почву биоуглей, полученных при 500–600 °С, концентрации этих элементов в субстратах увеличились. При этом рекомендуется применять температуру пиролиза ниже 700 °С, чтобы такие элементы, как калий, сохранялись в биоугле, а не улетучивались (Clemente et al., 2018).

Особое внимание стоит обратить на то, что тип исходного сырья значительно влияет на содержание макро- и микроэлементов в биоугле и, соответственно, в смеси биоугля с различными типами почв (например, в биоугле из кофейной шелухи концентрации P, K, Ca, Mg и Na намного выше, чем в биоугле из рисовой шелухи) (Matoso et al., 2020). Известно (Carter et al., 2013), что биоуголь из растительных остатков (типа рисовой шелухи) содержит большое количество микроэлементов, например, As, Be, Cd, Cu, Mn, Hg, Zn, Ba, B, концентрации которых превышают содержания этих элементов в почве. Внесение древесного биоугля в почву увеличивает в ней и в выращенных на ней растениях концентрацию минеральных элементов, таких как фосфор, калий, кальций, магний, железо и цинк (Saffeullah et al., 2021). Известно (Gonzalez Sarango et al., 2022), что при внесении древесного биоугля в почву в ней увеличивается концентрация азота, что объясняется частичным снижением его потерь при выщелачивании. Также зарегистрировано увеличение содержания Ca и Zn в почвах при использовании биоугля (Gonzalez Sarango et al., 2022), но низкая доза древесного биоугля в почве (3–6 т/га) являлась причиной слабого повышения плодородия деградированных и сильно выветренных почв.

На сегодняшний день недостаточно исследований, направленных на определение макро- и микроэлементного состава био- углей, полученных из распространенных в Сибири органических отходов, и элементного статуса мелиорированных ими почв данного региона. Поэтому в данной работе выбрано и переработано методом медленного пиролиза при температуре 600 °С разное сырье: сосновые опилки, навоз крупного рогатого скота (КРС), пшеничная солома, скорлупа кедрового ореха и пивная дробина. Знания о содержании микроэлементов в биоуглях позволят избежать накопления тяжелых металлов в почве, оказывающих негативное влияние на рост и здоровье растений. Высокие содержания тяжелых металлов в биоугле могут привести к накоплению токсинов в почве, миграции загрязняющих веществ по пищевым цепям и в целом к негативному воздействию на окружающую среду. А значит необходимо убедиться, что биоуголь не только полезен, но и безопасен для использования в качестве мелиоранта. Цель работы состоит в оценке влияния биоуглей из разного вида сырья на концентрацию доступных для растений элементов в почве. Сформулирована гипотеза о том, что температура термической обработки биомассы влияет на свойства биоуглей и на доступность элементов в них, но при выборе биоугля для улучшения почвы, т. е. направленного на повышение плодородия почвы за счет добавления элементов питания, таких как K, P, Ca, Mg, следует преимущественно ориентироваться на выбор сырья, а не на температуру термической конверсии.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

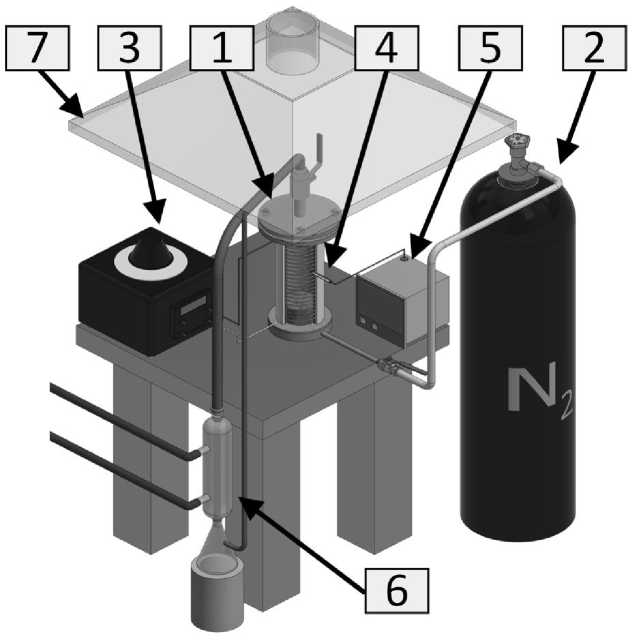

В Сибири ежегодно образуются сотни миллионов тонн органических отходов (Zueva et al., 2021), из которых сосновые опилки, навоз крупного рогатого скота (КРС), пшеничная солома, скорлупа кедрового ореха и пивная дробина являются преобладающими (Степанова, Степанов, 2009; Zueva et al., 2021). Рециркуляция органических отходов возможна при использовании экологически устойчивых и безопасных методов их термической конверсии, например, методом медленного пиролиза (Gupta et al., 2023). В экспериментах пиролиз биообразцов вышеперечисленных типов проводился на установке (рис. 1).

Рис. 1. Установка получения биоугля методом пиролиза: 1 – реактор; 2 – баллон с азотом; 3 – лабораторный автотрансформатор; 4 – термопара; 5 – регистратор температуры; 6 – теплообменник; 7 – вытяжная система вентиляции.

Fig. 1. Setup for biochar production by pyrolysis: 1 – reactor; 2 – nitrogen gas cylinder; 3 – laboratory autotransformer; 4 – thermocouple; 5 – temperature recorder; 6 – heat exchanger; 7 – exhaust system of ventilation.

В реактор 1 помещали высушенную до воздушно-сухого состояния биомассу. Далее реактор заполняли азотом 2 и продували в течение 5 минут, после чего азотная линия перекрывалась. С ис- пользованием лабораторного автотрансформатора 3 реактор нагревался со скоростью 10 °С в минуту до 600 °С. Температура контролировалась термопарой ТЭЦ-57 типа К (Термоэлемент, Россия) 4, подключенной к регистратору температуры ТМ 5104 5. При достижении температуры 600 °С осуществлялась выдержка в течение 30 минут. Визуальное наблюдение за ходом экспериментов показало, что в течение этого времени прекращалось движение пиролизного газа через теплообменник (холодильник) 6 с получением смол, что указывало на окончание процесса термической обработки биомассы. Летучие продукты пиролиза поступали из реактора через теплообменник 6 в вытяжную систему 7. После остывания реактора до комнатной температуры биоуголь извлекался из реактора в герметичную пластиковую тару. Далее процесс повторялся до набора необходимого объема всех биоуглей: Б1 – биоуголь из сосновых опилок; Б2 – биоуголь из отходов жизнедеятельности КРС; Б3 – биоуголь из пшеничной соломы; Б4 – биоуголь из скорлупы кедрового ореха; Б5 – биоуголь из пивной дробины.

Изготовленный биоуголь смешивали с почвой гумусового горизонта дерново-подзолистой почвы (доза внесения 10 т/га), свойства которой приведены в таблице 1 (Пономарев и др., 2022), и вносили в вегетационные сосуды (масса почвы в сосуде 2 кг) в трехкратной повторности по следующей схеме: ПК – почва-контроль (почва без биоугля); П+Б1 – почва с биоуглем из сосновых опилок; П+Б2 – почва с биоуглем из отходов жизнедеятельности КРС; П+Б3 – почва с биоуглем из пшеничной соломы; П+Б4 – почва с биоуглем из скорлупы кедрового ореха; П+Б5 – почва с биоуглем из пивной дробины.

Исследуемая почва характеризуется как нейтральная по степени кислотности (Кидин и др., 2008), что является нетипичным показателем для таких почв (Rizhiya et al., 2015). Последнее связано, скорее всего, с длительным периодом использования такой почвы в качестве пахотной огородной почвы (Бельченко, 2012). Так как дерново-подзолистые почвы содержат низкую концентрацию элементов питания (Бельченко, 2012; Rizhiya et al., 2015; Аветян и др., 2023), то, в соответствии с рекомендациями (Ngala, 2013; Абашев и др., 2017), во все варианты ( ПК , П+Б1 , П+Б2 ,

П+Б3 , П+Б4 , П+Б5 ) вносились удобрения (азофоска – 0.13 г и карбамид мочевины – 0.05 г на вегетационный сосуд), обеспечивающие следующие дозы внесения азота, фосфора и калия: N = 0.06 т/га, P = 0.03 т/га, K = 0.03 т/га (N 60 P 30 K 30 ). Далее в течение 4 месяцев проводился вегетационный опыт по выращиванию на полученных субстратах мягкой яровой пшеницы ( Triticum aestivum L. ) сорта “Ирень” по 20 семян на вегетационный сосуд. После завершения вегетационного опыта собирался урожай. Биомасса (надземная и подземная части мягкой яровой пшеницы) удалена на этапе пробоподготовки образцов ( ПК , П+Б1 , П+Б2 , П+Б3 , П+Б4 , П+Б5 ) для определения в почве содержаний макро-и микроэлементов.

Таблица 1. Свойства исходной почвы, используемой для эксперимента (Пономарев и др., 2022)

Table 1. Control soil properties and its chemical and physical characteristics (Пономарев и др., 2022)

|

ρ, г/см3 |

W, % |

ПВ, % |

pH KCl |

С, % |

N, % |

|

1.4 |

1.3 |

30.16 |

6.52 |

0.90 |

0.07 |

Примечание. ρ – плотность сложения почвы; W – гигроскопическая влажность почвы; ПВ – полная влагоемкость на абсолютно сухую почву; pH KCl – кислотность по солевой вытяжке; C – углерод; N – азот.

Note. ρ – soil density; W – hygroscopic soil moisture; SP – total water holding capacity of absolutely dry soil; pH KCl – acidity determined in the salt extract; C – carbon; N – nitrogen.

Содержание углерода (С) и азота (N) в изготовленных биоуглях ( Б1 , Б2 , Б3 , Б4 , Б5 ) и субстратах после выращивания пшеницы ( ПК , П+Б1 , П+Б2 , П+Б3 , П+Б4 , П+Б5 ) определено прямым методом сухого каталитического сжигания в токе кислорода на автоматическом анализаторе Vario Pyro Cube (Elementar, Германия). Этот метод обеспечивает большую точность перед другими косвенными методами, например, по окисляемости Тюрина и Уо-лкли-Блэка (Когут и др., 2021; Когут и др., 2023).

Содержание легко извлекаемых форм основных минералов (макроэлементов) – K, P, Ca, Mg, и тяжелых металлов – Fe, Mn, Cr,

Pb, Ni, Cr, Cd, Co, в биоуглях и субстратах определяли методом ААС с помощью атомно-абсорбционного спектрофотометра PlasmaQuant PQ 9000 (Analytik Jena, Германия) в пламени аргон-воздух. Массовая доля определяемого элемента в пробе и среднее значение двух результатов измерений массовой доли элементов определялись по М-МВИ-80-2008. Для оценки содержания наиболее доступных форм данных элементов разработаны и могут использоваться различные методики (Соколов (ред.), 1975; Обухов, 1991). В данной работе экстракцию доступных для растений форм элементов осуществляли с использованием наиболее распространенного (Savant et al., 1999) химического экстрагента – ацетатно-аммонийного буферного раствора с pH = 4.8, который используется для характеристики запаса наиболее доступных для растений элементов (Плеханова, Золотарева, 2020). Для корректной верификации результатов исследований мы придерживались процедуры руководящего документа РД 52.18.289-90 для всех исследуемых элементов по аналогии с работой (Титаренко и др., 2016). Документ РД 52.18.289-90 регламентирует определение содержания в вытяжке следующих элементов: Cu, Pb, Zn, Ni, Cd, Co, Cr, Mn. Однако практика показывает (Титаренко и др., 2016), что этот метод подходит для определения легко извлекаемых форм и других элементов, таких как Li, Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, V, Fe, Rb, Sr, Ba. Помимо традиционно используемых методов определения доступных форм P (метод Кирсанова или метод Чирикова) (Бори-сочкина и др., 2022), известны работы, в которых определение концентрации макроэлемента проводилось экстракцией ацетатно-аммонийным буферным раствором (Uusitalo, Jansson, 2002), а также нормативные документы, например, ПНД Ф 16.2:2.3.73-2012, в котором ацетатно-аммонийный буферный раствор используется для определения легко извлекаемого фосфора в почвах. На основании выше сказанного сделан вывод о корректности руководства требованиями РД 52.18.289-90 при определении концентрации исследуемых 11 элементов (Pb, Ni, Cd, Co, Cr, Mn, Fe, Mg, Ca, K, P).

Статистическая обработка результатов исследований включала вычисление средних значений, указанных на графиках, и абсолютной погрешности. Значимость различий между средними концентрациями элементов анализировалась с использованием однофакторного дисперсионного анализа с использованием критерия Тьюки.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

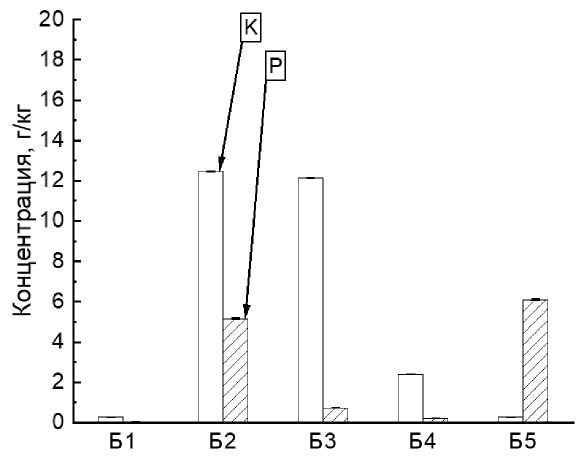

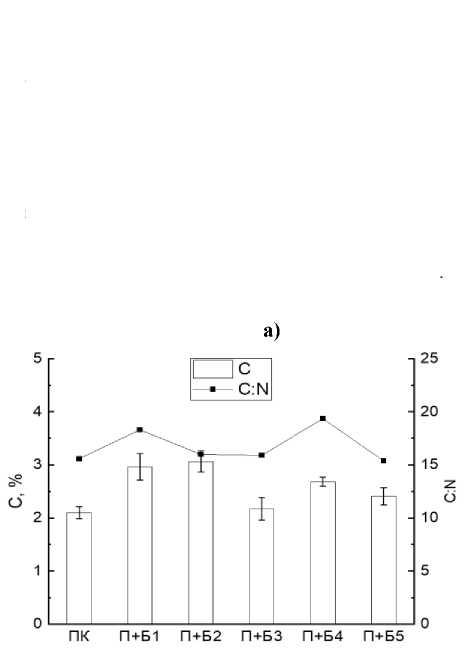

Содержание наиболее доступных форм химических элементов определено в биоуглях из различных, характерных для Сибири, органических отходов: сосновые опилки ( Б1 ), отходы жизнедеятельности КРС ( Б2 ), пшеничная солома ( Б3 ), скорлупа кедрового ореха ( Б4 ) и пивная дробина ( Б5 ). На рисунке 2 приведено содержание одних из самых важных, с точки зрения плодородия почв, элементов – калия (К) и фосфора (Р), а также массовая концентрация углерода (C) и отношение C : N в исследуемых биоуглях.

a)

б)

Рис. 2. Содержание наиболее доступных форм калия и фосфора а) концентрация углерода и отношение C : N; б) в биоуглях: Б1 – биоуголь из сосновых опилок; Б2 – биоуголь из отходов жизнедеятельности КРС; Б3 – биоуголь из пшеничной соломы; Б4 – биоуголь из скорлупы кедрового ореха; Б5 – биоуголь из пивной дробины.

Fig. 2. The most available forms content of potassium and phosphorus a) carbon concentration and C:N ratio; б) in biochars: Б1 – biochar from pine sawdust; Б2 – biochar from manure; Б3 – biochar from wheat straw; Б4 – biochar from pine nut shell; Б5 – biochar from brewer's grains (brewing waste).

Большее содержание легко извлекаемых форм калия наблюдалось в биоуглях Б2, Б3 и Б4, фосфора – в биоуглях Б2, Б3 и Б5 (рис. 2). Наименьшие концентрации K и P зарегистрированы в составе биоугля Б1. Результаты (рис. 2) показали, что наибольшую эффективность в увеличении концентрации калия в почве потен- циально проявит биоуголь Б2, а фосфора – Б5. Стоит отметить высокое содержание углерода в биоуглях из опилок и скорлупы орехов (>90%), наименьшее содержание зарегистрировано в биоугле из отходов жизнедеятельности КРС (примерно 50%). Данные согласуются с результатами исследований других авторов (Wang et al., 2014; Geng et al., 2022). Также в биоугле Б5 установлено высокое содержание азота (низкое соотношение C : N при высоком количестве углерода C = 68.5%), что, вероятно, приведет к росту концентрации легко усваиваемых растениями минеральных форм азота при внесении Б5 в почву (Бойцова и др. 2021). Данные (рис. 2) показывают, что биоуголь Б5 обладает многообещающим потенциалом в качестве мелиоранта на ряду с Б2 и Б3 благодаря своему богатому минералами составу (например, количество P в Б5 в 1.2 и в 8.3 раз больше, чем в Б2 и Б3 соответственно (p<0.05)).

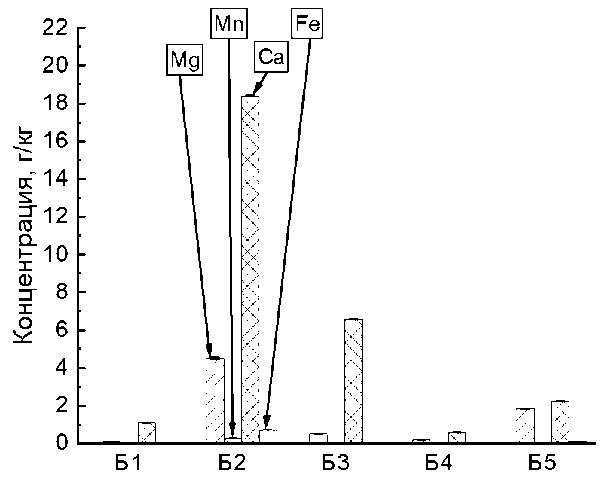

В биоуглях определены содержания эссенциальных элементов – Mg, Mn, Ca и Fe (рис. 3).

Высокие концентрации элементов зарегистрированы в биоуглях Б2 , Б3 и Б5 . В частности, высокие концентрации щелочных элементов (Ca и Mg) в этих биоуглях позволяют сделать вывод о потенциале использования их для раскисления почв. К тому же в биоугле Б2 концентрация Ca составляла 18 г/кг, Fe – 0.7 г/кг, Mn – 0.3 г/кг, что, например, в 30.4, 12.7 и 30.7 раз больше концентраций соответствующих элементов в биоугле Б4 (p<0.05). Это указывает на высокие агрономические преимущества биоугля Б2 перед остальными вариантами.

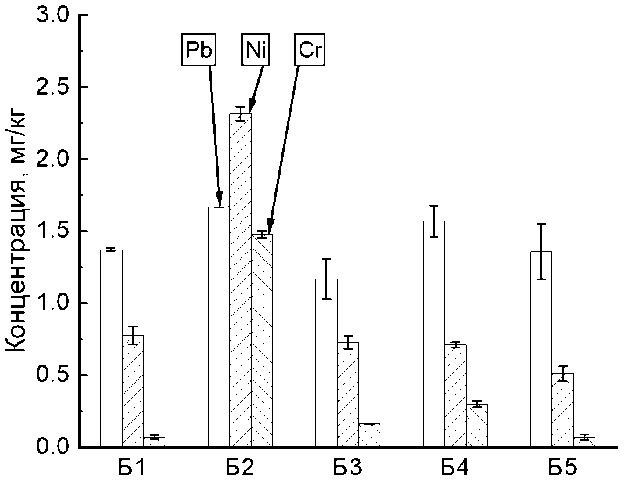

Важно понимать, что в биоуглях содержатся и другие тяжелые металлы, концентрации которых в почвах стараются снижать (Usevičiūtė et al., 2022). Поэтому для безопасного внесения мелиорантов в почву необходимо, чтобы концентрации этих элементов не превышали ПДК в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21. На рисунке 4 приведено содержание наиболее доступных форм Pb, Ni, Cr в исследуемых биоуглях.

Зарегистрированные в биоуглях легко извлекаемые формы тяжелых металлов ниже уровней ПДК (рис. 4). При допустимых (согласно уровням ПДК по СанПиН 1.2.3685-21) концентрациях этих элементов в биоуглях наибольшее содержание Pb, Ni и Cr зарегистрировано в биоугле Б2. Доступные для растений формы свинца (Pb) в исследуемых биоуглях находились в диапазоне от 1.2 до 1.7 мг/кг; никеля (Ni) – 0.5–2.3 мг/кг; хрома (Cr) – 0.1– 1.5 мг/кг. Можно сделать предположение о том, что биоугли из различных, преобладающих в Сибири, органических отходов, при их внесении в пахотный слой почвы не приведут к токсичным концентрациям легко извлекаемых форм тяжелых металлов.

Рис. 3. Содержание наиболее доступных форм элементов в биоуглях: Б1 – биоуголь из сосновых опилок; Б2 – биоуголь из отходов жизнедеятельности КРС; Б3 – биоуголь из пшеничной соломы; Б4 – биоуголь из скорлупы кедрового ореха; Б5 – биоуголь из пивной дробины.

Fig. 3. The content of the most available forms of elements in biochars: Б1 – biochar from pine sawdust; Б2 – biochar from manure; Б3 – biochar from wheat straw; Б4 – biochar from pine nut shell; Б5 – biochar from brewer's grains (brewing waste).

Рис. 4. Содержание наиболее доступных форм тяжелых металлов в биоуглях (концентрации Cd и Co не представлены на графике, их содержания в биоуглях <0.01 мг/кг и <0.02 мг/кг, соответственно): Б1 – биоуголь из сосновых опилок; Б2 – биоуголь из отходов жизнедеятельности КРС; Б3 – биоуголь из пшеничной соломы; Б4 – биоуголь из скорлупы кедрового ореха; Б5 – биоуголь из пивной дробины.

Fig. 4. The content of the most available forms of heavy metals in biochars (Cd and Co concentrations are not shown in the graph; their contents in biochars are <0.01 mg/kg and <0.02 mg/kg, respectively): Б1 – biochar from pine sawdust; Б2 – biochar from manure; Б3 – biochar from wheat straw; Б4 – biochar from pine nut shell; Б5 – biochar from brewer's grains (brewing waste).

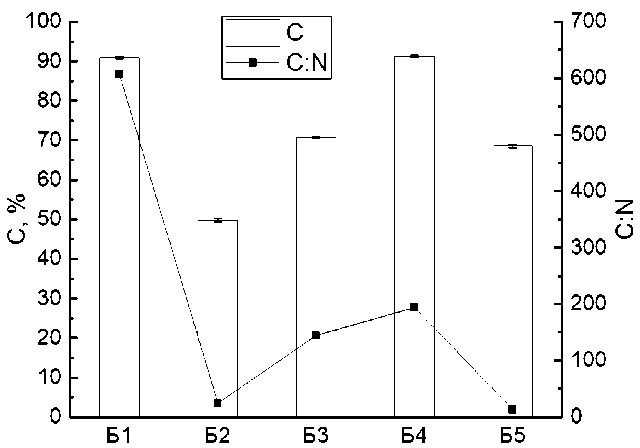

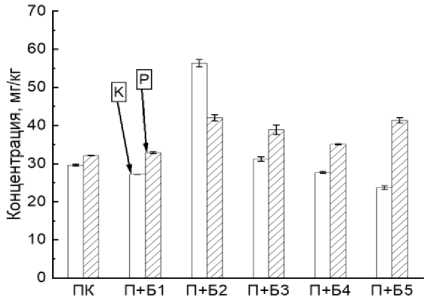

Количество и доступность элементов питания в почве – один из определяющих факторов, влияющих на развитие растений (Rizhiya et al., 2015; Аветян и др., 2023). Одними из основных для жизни и роста растений элементов являются азот, фосфор и калий.

б)

Рис. 5. Содержание наиболее доступных форм калия и фосфора а) концентрация углерода и отношение C : N; б) в субстратах: ПК – почва-контроль; П+Б1 – почва с биоуглем из сосновых опилок; П+Б2 – почва с биоуглем из отходов жизнедеятельности КРС; П+ Б3 – почва с биоуглем из пшеничной соломы; П+Б4 – почва с биоуглем из скорлупы кедрового ореха; П+Б5 – почва с биоуглем из пивной дробины.

Fig. 5. The content of the most available forms of potassium and phosphorus a) carbon concentration and C : N ratio; б) in substrates: ПК – control soil; П+Б1 – soil with biochar from pine sawdust; П+Б2 – soil with biochar from manure; П+ Б3 – soil with biochar from wheat straw; П+Б4 – soil with biochar from pine nut shell; П+Б5 – soil with biochar from brewer's grains (brewing waste).

Эти минералы называют “макроэлементами”, и они необходимы растениям на протяжении всей их жизни (Карабутов, Уваров, 2015). На рисунке 5 представлены наиболее доступные формы калия (К) и фосфора (Р), а также массовая концентрация углерода (C) и отношение C : N в субстратах (почве-контроле и почвах с биоуглем) после сбора урожая и удаления биомассы (надземной и подземной части мягкой яровой пшеницы) в условиях вегетационного опыта.

При сравнении почвы без добавления биоугля ( ПК ) и субстрата П+Б2 установлено увеличение содержания калия (К) в 1.9 раза и фосфора (Р) в 1.3 раз (рис. 5) (p<0.05). Внесение биоугля из других видов сырья привело к увеличению легко извлекаемых форм фосфора (достоверно за исключением П+Б1 ), а также к снижению калия в П+Б1 , П+Б4 и П+Б5 (p<0.05). На основании полученных результатов (рис. 5) и определенному содержанию калия и фосфора в биоуглях (рис. 2) сделан вывод, что биоугли из навоза и соломы заметнее увеличивают концентрацию этих элементов в почве, что придает им агрономические преимущества перед остальными биоуглями, особенно перед биоуглем из опилок.

Соотношение C : N почвы может изменяться при внесении в почву различного вида органического сырья. Известно (Cleveland, Liptzin, 2007), что в субстрате соотношение C : N ≈ 20 ± 4 считается оптимальным для почвенных микроорганизмов. По результатам экспериментов установлено, что при добавлении биоуглей Б2 , Б3 и Б5 соотношение C : N субстрата практически не изменилось (изменения не превышали 2.5%). Биоугли Б1 и Б4 повлияли на увеличение C : N по сравнению с контролем: 18.3 и 19.4 против 15.6. Таким образом величина C : N приблизилась к оптимальному для почвенных микроорганизмов значению (20 ± 4) (Cleveland, Liptzin, 2007).

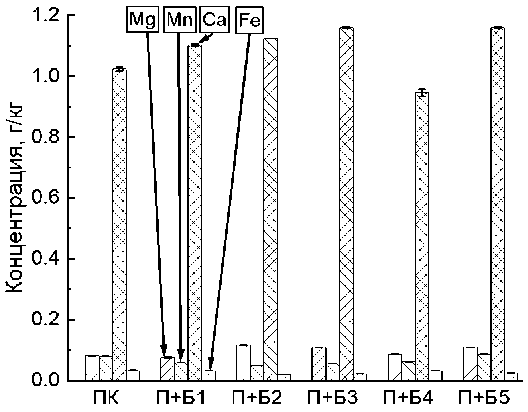

Так как в биоуглях содержится значительное количество элементов питания (рис. 2–3), то помимо P, K, N и C, они вносят в почву Mg, Mn, Ca и Fe (рис. 6), которые играют важную роль в здоровье и питании растений.

Результаты экспериментов показали (рис. 6), что добавление в почву биоугля из разных видов сырья приводит к росту содер- жания не всех рассматриваемых эссенциальных элементов в субстратах. Внесение биоуглей Б2, Б3 и Б5 привело к достоверному (p<0.05) увеличению в субстратах Mg и Ca на 29–42% и 8–13% соответственно. Концентрация Mn снизилась, по сравнению с почвой-контролем, при внесении практически всех биоуглей на 22–37%, за исключением внесения Б5 (в этом случае концентрация Mn увеличилась на 9% до 87 мг/кг) (p<0.05). Концентрация Fe практически не изменилась (в пределах 5%) при внесении биоуглей Б1 и Б4 и находилась в диапазоне 33–35 мг/кг, но существенно снизилась на 25–40% при внесении биоуглей Б2, Б3 и Б5 (p<0.05).

Рис. 6. Содержание наиболее доступных форм элементов в субстратах: ПК – почва-контроль; П+Б1 – почва с биоуглем из сосновых опилок; П+Б2 – почва с биоуглем из отходов жизнедеятельности КРС; П+ Б3 – почва с биоуглем из пшеничной соломы; П+Б4 – почва с биоуглем из скорлупы кедрового ореха; П+Б5 – почва с биоуглем из пивной дробины. Fig. 6. The content of the most available forms of elements in substrates: ПК – control soil; П+Б1 – soil with biochar from pine sawdust; П+Б2 – soil with biochar from manure; П+ Б3 – soil with biochar from wheat straw; П+Б4 – soil with biochar from pine nut shell; П+Б5 – soil with biochar from brewer's grains (brewing waste).

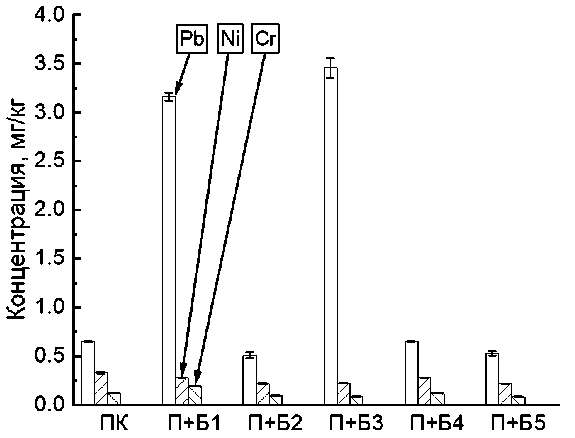

На рисунке 7 представлено содержание Pb, Ni, Cr в почвах с внесенными биоуглями после проведения вегетационного опыта.

Рис. 7. Содержание наиболее доступных форм тяжелых металлов в субстратах (концентрации Cd и Co не указаны, они ниже обнаружения: <0.01 мг/кг и <0.02 мг/кг соответственно): ПК – почва-контроль; П+Б1 – почва с биоуглем из сосновых опилок; П+Б2 – почва с биоуглем из отходов жизнедеятельности КРС; П+ Б3 – почва с биоуглем из пшеничной соломы; П+Б4 – почва с биоуглем из скорлупы кедрового ореха; П+Б5 – почва с биоуглем из пивной дробины.

Fig. 7. The content of the most available forms of heavy metals in substrates (Cd and Co concentrations are not indicated, they are below detection: <0.01 mg/kg and <0.02 mg/kg, respectively): ПК – control soil; П+Б1 – soil with biochar from pine sawdust; П+Б2 – soil with biochar from manure; П+ Б3 – soil with biochar from wheat straw; П+Б4 – soil with biochar from pine nut shell; П+Б5 – soil with biochar from brewer's grains (brewing waste) .

Показано (рис. 7), что добавление биоугля к почве повлияло на содержание в ней легко извлекаемых форм Pb, Ni, Cr. Концен- трация никеля (Ni) уменьшилось на 17–35% при добавлении любого из биоуглей (p<0.05). Концентрация хрома (Cr) в почве достоверно (p<0.05) уменьшилась на 17–35% при добавлении Б2, Б3 и Б5. В субстрате П+Б4 количество Cr практически не изменилось (изменения в пределах 5%), а в П+Б1 концентрация Cr увеличилась на 55% до 0.2 мг/кг. Содержание наиболее доступных форм Ni и Cr не превышало 0.3 мг/кг, т. е. концентрация этих элементов была ниже ПДК для почв. Внесение в почву биоугля из отходов жизнедеятельности КРС (Б2) привело к достоверному (p<0.05) снижению на 30% в ней наиболее доступных форм Pb, а внесение биоуглей из опилок (Б1) и соломы (Б3) в почву увеличило концентрацию Pb в почве примерно в 4.9–5.3 раз (p<0.05). Но важно отметить, что содержание Pb в почвах с этими биоуглями не превышало 3.5 мг/кг, что в 9 раз ниже ПДК по СанПиН 1.2.3685-21.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам экспериментальных исследований установлено, что для дерново-подзолистых почв Тюменской области с близкой к нейтральной величине pH целесообразно использовать в качестве мелиорантов биоугли из отходов жизнедеятельности КРС и пшеничной соломы, так как для них характерна высокая концентрация основных элементов питания (макроэлементов). Отмечено, что помимо этих двух биоуглей, высокие концентрации щелочных элементов Ca, Mg и K зарегистрированы в биоугле из пивной дробины, а значит эти три биоугля могут быть использованы как эффективные мелиоранты, в том числе с возможностью раскисления почв.

Установлено, что биоугли, полученные из характерных для Сибирского региона органических отходов, например: сосновых опилок, навоза КРС, пшеничной соломы, скорлупы кедрового ореха и пивной дробины, – не нанесут вреда почве при их внесении в пахотный слой в качестве мелиорантов. Показано, что биоугли из сосновых опилок и скорлупы кедровых орехов повлияли на увеличение C : N по сравнению с контролем: 18.3 и 19.4 против 15.6, приблизив величину C : N к оптимальному для почвенных микроорганизмов значению (20 ± 4). Также установлено, что во всех рассмотренных биоуглях практически отсутствуют кадмий

(Cd <0.01 мг/кг) и кобальт (Co <0.02 мг/кг), а концентрации других тяжелых металлов невысоки и не превышают ПДК. В мелиорированных биоуглями почвах концентрации наиболее доступных форм тяжелых металлов (Pb, Ni, Cr, Cd, Co) значительно ниже предельно допустимых концентраций по СанПиН 1.2.3685-21. Представленные в работе перспективные для Сибири биоугли, их макро- и микроэлементный состав, а также элементный статус мелиорированных ими почв являются ценными данными, необходимыми для проведения мероприятий по мелиорации и рекультивации земель (особенно учитывая состояние почв территорий Тюменской области (Гилёва и др., 2022)).

Список литературы Влияние биоуглей на концентрацию доступных для растений элементов в почве

- Абашев В.Д., Попов Ф.А., Носкова Е.Н., Жук С.Н. Влияние минеральных удобрений на урожайность зерна яровой пшеницы // Пермский аграрный вестник. 2017. № 1 (17). С. 7-11.

- Аветян С.А., Савицкая Н.В., Савин И.Ю., Шишконакова Е.А. Картографическая интерпретация химического и радиационного загрязнения почв России // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. № 114. С. 99-102. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-114-29-65.

- Бельченко С.А. Влияние систем удобрения на химические свойства дерново-подзолистой песчаной почвы // Вестник аграрной науки. 2012. Т. 34. №. 1. С. 22-23.

- Бойцова Л.В., Рижия Е.Я., Москвин М.А. Содержание минеральных форм азота в дерново-подзолистой супесчаной почве разной степени окультуренности при внесении в нее биоугля // Агрохимия. 2021. № 11. С. 25-32. https://doi.org/10.31857/s0002188121080056.

- Борисочкина Т.И., Котельникова А.Д., Рогова О.Б. Массоперенос химических элементов и их соединений в агроценозах // Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2022. №. 110. С. 114-147. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-110-114-147.

- Власюк П.А. Биологические элементы в жизнедеятельности растений. Киев: Наукова думка, 1969. 516 c.

- Гилёва Л.Н., Подрядчикова Е.Д., Гоняева В.Р. Исследование и оценка экологического состояния земель города Тюмени // Московский экономический журнал. 2022. Т. 7. № 3. С. 407-422. https://doi.org/10.55186/2413046X_2022_7_3_158.

- Карабутов А.П., Уваров Г.И. Влияние элементов агротехнологии на калийный режим почвы в длительных опытах // Региональные геосистемы. 2015. Т. 30. № 3 (200). С. 125-132.

- Кидин В.В., Дерюгин И.П., Кобзаренко В.И. Практикум по агрохимии. М.: КолосС, 2008. 599 с.

- Когут Б.М., Милановский Е.Ю., Хаматнуров Ш.А. О методах определения содержания органического углерода в почвах (критический обзор) // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2023. № 114. С. 5-28. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2023-114-5-28.

- Когут Б.М., Семенов В.М., Артемьева З.С., Данченко Н.Н. Дегумусирование и почвенная секвестрация углерода // Агрохимия. 2021. № 5. С. 3-13. https://doi.org/10.31857/s0002188121050070.

- Крылова А.Ю., Горлов Е.Г., Шумовский А.В. Получение биоугля пиролизом биомассы // Химия твердого топлива. 2019. № 6. С. 55-64. https://doi.org/10.1134/s0023117719060100.

- Обухов А.И., Плеханова И.О. Атомно-абсорбционный анализ в почвенно-биологических исследованиях. М.: Изд-во МГУ, 1991. 183 с.

- Плеханова И.О., Золотарева О.А. Экологическое нормирование состояния почв, загрязненных тяжелыми металлами // Агрохимия. 2020. №. 10. С. 79-88. https://doi.org/10.31857/S0002188120100099.

- Пономарев К.О., Первушина А.Н., Коротаева К.С., Юртаев А.А., Петухов А.С., Табакаев Р.Б., Шаненков И.И. Влияние биоугля на развитие яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) и кислотность дерново- подзолистой почвы в Западной Сибири // Бюллетень Почвенного института имени В.В. Докучаева. 2022. № 113. С. 110-137. https://doi.org/10.19047/0136-1694-2022-113-110-137.

- СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. Взамен ГН 2.1.7.2041-06; введ. 2021-03-01. М.: Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, 2021. 469 с.

- Соколов А.В. (ред.) Агрохимические методы исследования почв. М.: Наука, 1975. 655 с.

- Степанова И.А., Степанов А.С. Утилизация отходов агропромышленного комплекса: учебное пособие. Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2009. 164 с.

- Титаренко В.О., Каунова А.А., Темердашев З.А., Попандопуло В.Г. Исследование взаимосвязи между элементным составом винограда и почвой региона его произрастания // Аналитика и контроль. 2016. Т. 20. №. 2. С. 138-146. https://doi.org/10.15826/analitika.2016.20.2.004.

- Pandiselvam R., Shaji A., Ramesh S.V., Sathyan N., Manikantan M.R., Mathew A.C. Development, evaluation, and optimization of portable pyrolysis system for the production of biochar from tender coconut husk // Biomass Conversion and Biorefinery. 2023. P. 1-10. https://doi.org/10.1007/s13399-023-03923-5.

- Balmuk G., Videgain M., Manyà J.J., Duman G., Yanik J. Effects of pyrolysis temperature and pressure on agronomic properties of biochar // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2023. Vol. 169. P. 105858. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2023.105858.

- Bergfeldt B., Morgano M.T., Leibold H., Richter F., Stapf D. Recovery of phosphorus and other nutrients during pyrolysis of chicken manure // Agriculture (Switzerland). 2018. Vol. 8. No. 12. P. 1-10. https://doi.org/10.3390/agriculture8120187.

- Carter S., Shackley S., Sohi S., Suy T.B., Haefele S. The impact of biochar application on soil properties and plant growth of pot grown lettuce (Lactuca sativa) and cabbage (brassica chinensis) // Agronomy. 2013. Vol. 3. No. 2. P. 404-418. https://doi.org/10.3390/agronomy3020404.

- Clemente J.S., Beauchemin S., Thibault Y., Mackinnon T., Smith D. Differentiating inorganics in biochars produced at commercial scale using principal component analysis // ACS Omega. 2018. Vol. 3. No. 6. P. 6931-6944. https://doi.org/10.1021/acsomega.8b00523.

- Cleveland C.C., Liptzin D. C :N : P stoichiometry in soil: Is there a “Redfield ratio” for the microbial biomass? // Biogeochemistry 2007. Vol. 85. No. 3. P. 235-252. https://doi.org/10.1007/s10533-007-9132-0.

- Geng N., Kang X., Yan X., Yin N., Wang H., Pan H., Yang Q., Lou Y., Zhuge Y. Biochar mitigation of soil acidification and carbon sequestration is influenced by materials and temperature // Ecotoxicology and Environmental Safety. 2022. Vol. 232. P. 113241. https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2022.113241.

- Gonzalez Sarango E.M., Leimer S., Valarezo Manosalvas C., Wilcke W. Does biochar improve nutrient availability in Ultisols of tree plantations in the Ecuadorian Amazonia? // Soil Science Society of America Journal. 2022. Vol. 86. No. 4. P. 1072-1085. https://doi.org/10.1002/saj2.20421.

- Gorshkov A., Berezikov N., Kaltaev A., Yankovsky S., Slyusarsky K., Tabakaev R., Larionov K. Analysis of the physicochemical characteristics of biochar obtained by slow pyrolysis of nut shells in a nitrogen atmosphere // Energies. 2021. Vol. 14. No. 23. P. 8075. https://doi.org/10.3390/en14238075.

- Gupta A., Ghosh P., Arora K., Sharma S., Kumar S. Valorization potential of pine needle waste biomass: recent trends and future perspectives // Environmental Science and Pollution Research. 2023. P. 1-16. https://doi.org/10.1007/s11356-023-27440-0.

- Jones D.L., Edwards-Jones G., Murphy D.V. Biochar mediated alterations in herbicide breakdown and leaching in soil // Soil Biology and Biochemistry. 2011. Vol. 43. No. 4. P. 804-813. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2010.12.015.

- Kambo H.S., Dutta A. A comparative review of biochar and hydrochar in terms of production, physico-chemical properties and applications // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2015. Vol. 45. P. 359-378. https://doi.org/10.1016/j.rser.2015.01.050.

- Kubaczyński A., Walkiewicz A., Pytlak A., Grządziel J., Gałązka A., Brzezińska M. Biochar dose determines methane uptake and methanotroph abundance in Haplic Luvisol // Science of the Total Environment. 2022. Vol. 806. P. 151259. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.151259.

- Kulczycki G., Magnucka E.G., Oksińska M.P., Kucińska J., Kobyłecki R., Pawęska K., Zarzycki R., Kacprzak A., Pietr S.J. The effect of various types of biochar mixed with mineral fertilization on the development and ionome of winter wheat (Triticum aestivum l.) seedlings and soil properties in a pot experiment // Agronomy. 2020. Vol. 10. No. 12. P. 1-16. https://doi.org/10.3390/agronomy10121903.

- Matoso S.C.G., Wadt P.G.S., de Souza Júnior V.S., Pérez X.L.O., Plotegher F. Variation in the properties of biochars produced by mixing agricultural residues and mineral soils for agricultural application // Waste Management and Research. 2020. Vol. 38. No. 9. P. 978-986. https://doi.org/10.1177/0734242X20935180.

- Morgan J.B., Connolly E.L. Plant-soil interactions: nutrient uptake // Nature Education Knowledge. 2013. Vol. 4. No. 8. P. 2.

- Ngala L. Partial balance of N, P and K in a sole millet crop on a sandy loam soil of Northeast Nigeria // Journal of Soil Science and Environmental Management. 2013. Vol. 4. No. 2. P. 17-22. https://doi.org/10.5897/jssem12.018.

- Rizhiya E.Y., Buchkina N.P., Mukhina I.M., Belinets A.S., Balashov E.V. Effect of biochar on the properties of loamy sand Spodosol soil samples with different fertility levels: A laboratory experiment // Eurasian Soil Science. 2015. Vol. 48. No. 2. P. 192-200. https://doi.org/10.1134/S1064229314120084.

- Saffeullah P., Nabi N., Zaman M.B., Liaqat S., Siddiqi T.O., Umar S. Efficacy of characterized prosopis wood biochar amendments in improving growth, nitrogen use efficiency, nitrate accumulation, and mineral content in cabbage genotypes // Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 2021. Vol. 21. P. 690-708. https://doi.org/10.1007/s42729-020-00393-w.

- Savant N.K., Korndörfer G.H., Datnoff L.E., Snyder G.H. Silicon nutrition and sugarcane production: a review // Journal of Plant Nutrition. 1999. Vol. 22. No. 12. P. 1853-1903. https://doi.org/10.1080/01904169909365761.

- Singh P., Singh R., Borthakur A., Madhav S., Singh V.K., Tiwary D., Srivastava V.C., Mishra P.K. Exploring temple floral refuse for biochar production as a closed loop perspective for environmental management // Waste Management. 2018. Vol. 77. P. 78-86. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.04.041.

- Tangmankongworakoon N. An approach to produce biochar from coffee residue for fuel and soil amendment purpose // International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2019. Vol. 8. No. 1. P. 37-44. https://doi.org/10.1007/s40093-019-0267-5.

- Tchoffor P.A., Davidsson K.O., Thunman H. Transformation and release of potassium, chlorine, and sulfur from wheat straw under conditions relevant to dual fluidized bed gasification // Energy & fuels. 2013. Vol. 27. No. 12. P. 7510-7520. https://doi.org/10.1021/ef401703a.

- Usevičiūtė L., Baltrėnaitė‐gedienė E., Feizienė D. The combined effect of biochar and mineral fertilizer on triticale yield, soil properties under different tillage systems // Plants. 2022. Vol. 11. No. 1. P. 111. https://doi.org/10.3390/plants11010111.

- Uusitalo R., Jansson H. Dissolved reactive phosphorus in runoff assessed by soil extraction with an acetate buffer // Agricultural and Food Science in Finland. 2002. Vol. 11. No. 4. P. 343-353.

- Vijayaraghavan K. The importance of mineral ingredients in biochar production, properties and applications // Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 2021. Vol. 51. No. 2. P. 113-139. https://doi.org/10.1080/10643389.2020.1716654.

- Wang Y., Yin R., Liu R. Characterization of biochar from fast pyrolysis and its effect on chemical properties of the tea garden soil // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2014. Vol. 110. No. 1. P. 375-381. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2014.10.006.

- Waqas M., Aburiazaiza A.S., Miandad R., Rehan M., Barakat M.A., Nizami A.S. Development of biochar as fuel and catalyst in energy recovery technologies // Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 188. P. 477-488. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.04.017.

- Xu X., Zhao Y., Sima J., Zhao L., Mašek O., Cao X. Indispensable role of biochar-inherent mineral constituents in its environmental applications: A review // Bioresource Technology. 2017. Vol. 241. P. 887-899. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.06.023.

- Zueva S., Kovalev A.A., Litti Y.V., Ippolito N.M., Innocenzi V., De Michelis I. Environmental and economic aspects of biomethane production from organic waste in Russia // Energies. 2021. Vol. 14. No. 17. P. 1-8. https://doi.org/10.3390/en14175244.