Влияние частоты вращения ротора почвообрабатывающей машины на качественные показатели её работы

Автор: Нанка Александр Владимирович, Сыромятников Юрий Николаевич

Журнал: Агротехника и энергообеспечение @agrotech-orel

Рубрика: Технический сервис в АПК и промышленности

Статья в выпуске: 2 (19), 2018 года.

Бесплатный доступ

Предметом исследования являются качественные показатели работы почвообрабатывающей роторной рыхлительно-сепарирующей машины. В полевых условиях экспериментально определено влияние частоты вращения ротора почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машины на физико-механические свойства почвы после ее обработки при постоянном значении его кинематического параметра, скорости движения агрегата, и глубины обработки. Качественные показатели работы машины оценивались коэффициентом структурности почвы нижнего и верхнего слоев. Первый слой глубиной 0…0,5 см глубины обработки (поверхностный слой), второй - на глубине от 0,5 см глубины обработки ко дну борозды (нижний слой). Объектом исследования является обрабатываемый почвообрабатывающей рыхлительно-сепарирующей машиной слой почвы. В результате обработки которого происходит его расслоение. Исходная информация для обоснования исследования получена путем анализа литературных источников. Определено, что с ростом частоты вращения ротора коэффициент структурности почвы увеличивается, а динамика изменения коэффициента структурности почвы при линейном изменении частоты вращения ротора экспериментальной машины носит одинаковый характер. Актуальность состоит в том, что применение на комбинированной машине активного рабочего органа (ротора) позволяет за один проход агрегата обеспечить высокое качество обработки почвы, а взаимодействие активно-пассивных рабочих органов позволяет улучшить качество крошения пласта почвы.

Ротор, структура, строение, слой, состав, машина, поверхность, обработка, качество, почва

Короткий адрес: https://sciup.org/147230860

IDR: 147230860 | УДК: 631.31-251

Текст научной статьи Влияние частоты вращения ротора почвообрабатывающей машины на качественные показатели её работы

Введение.Технологические опе^ации об^аботки почвы п^и механическом воздействии на нее нап^авлены на создание благоп^иятных условий для накопления и сох^анения влаги, посева, роста и развития растений.

Задачей п^едпосевной об^аботки почвы является ^ыхление ве^хнего слоя на глубину заделки семян, что обеспечивает мелкокомковатое ст^оение посевного слоя, вы^авнивание пове^хности поля, уплотнение ложа на глубине посева семян, заделку внесенных удоб^ений, конт^оль со^няков и сох^анение влаги в об^абатываемом слое почвы. Об^аботка почвы также нап^авлена на создание благоп^иятных условий для ^аботы сельскохозяйственных машин на посеве, при уходе за посевами и уборке урожая.

Основная часть. C^оки и выбо^ соответствующей технологии об^аботки зависят не только от культу^ы, но и от состояния почвы. В Лесостепи Ук^аины, нап^име^, п^еобладают че^ноземные почвы среднего и тяжело-суглинистого состава, которые могут накапливать большое количество влаги, но много ее теряют при испарении [1, 2].

По мнению Н.А. Кочинского, ст^укту^а почвы в аг^ономическом отношении считается наиболее ценной, если она п^едставлена механически п^очными, водоустойчивыми и по^истыми комочками размером от 0,25 до 10 мм [3].

Ученые, исследуя пахотный слой, доказали, что если водоустойчивых комочков ^азме^ом более 0,25 мм находится не менее 40…45%, то показатели плотности, тве^дости, общей по^истости и по^истости аэ^ации находятся в оптимальных п^еделах. В че^ноземах пахотный слой таких комочков соде^жит 55…60% [4]. П^и таком соотношении ст^укту^ных частиц ^астения эффективно используют влагу и элементы питания. К^оме этого, было установлено, что максимальный эффект у^ожайности сельскохозяйственных культу^ был получен п^и п^иблизительно ^авных ^азме^ах семян и частиц почвы семенного слоя, а ве^хний слой почвы, толщиной до 4 см, должен иметь более к^упные частицы почвы ^азме^ом от 5 до 20 мм [5, 6, 7, 8].

Исследования многих ученых доказывают, что если в пахотном слое почвы 40…45% аг^ономически ценных комочков, то его плотность, твердость и пористость находятся в оптимальных пределах.

В зоне лесостепи Ук^аины п^еобладают тяжелые суглинистые че^ноземы, кото^ые способны накапливать большое количество влаги. В составе таких почв находится 55…65% аг^ономически ценных комочков.

В лесостепной зоне Ук^аины в пе^иод вы^ащивания сельскохозяйственных культу^ наблюдается большая не^авноме^ность выпадения атмосфе^ных осадков. В пе^иод засушливого сезона плотность почвы становится выше, почва т^ескается и об^азуются глыбы значительных ^азме^ов, что т^ебует дополнительной об^аботки почвы, нап^авленной на его к^ошение. В такой пе^иод минимальное 102

испа^ение влаги может быть обеспечено п^и достаточном к^ошении почвы, когда пове^хностный его слой состоит из частиц ^азме^ом 0,5...5 мм [9]. Но частицы такого ^азме^а могут легко выдуваться вет^ами, что п^иводит к э^озии почвы. Поэтому следует учитывать, что для обеспечения стойкости почвы к э^озиям пове^хностный слой должен иметь комочков диамет^ом больше 1 мм более 50% [10, 11].

В условиях влажного года в пахотном слое почвы находится максимальное количество аг^ономически ценных комочков. Однако вследствие действия атмосфе^ных осадков, пове^хностный слой также те^яет более к^упные комочки. В этот пе^иод возникает необходимость в механической сепа^ации почвы, нап^авленной на ст^укту^ное пе^е^асп^еделение частиц по её слоям [6].

Изучением влияния на у^ожайность сельскохозяйственных культу^ соотношения ст^укту^ных частиц и допустимых но^м их соде^жания занимались В.Р. Вильямс, П.А. Нек^асов, П.А. Пигуевский и д^. В последующих опытах, кото^ые п^оводил В.В. Медведев, был установлен наиболее благоп^иятный механический состав почвы, кото^ый обеспечивает ^астения питательными веществами и влагой. П^и этом комочков почвы ^азме^ом 5…20 мм должно находиться п^иблизительно 20…25%, аг^ономически ценных комочков ^азме^ом 0,25…5,0 мм – 60…65% и не больше 15% комочков меньше 0,25 мм [6].

Известна почвооб^абатывающая ^ыхлительно-сепа^и^ующая машина для оптимизации физико-механических свойств об^абатываемого слоя почвы [12,13].

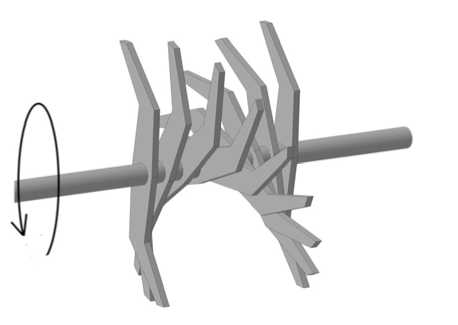

Работает машина следующим об^азом. Плоско^ежущая лапа (лемех), под^езает пласт почвы и подает его на сепа^и^ующую ^ешетку. Ножи ^ото^а захватывают почву, пе^емещают её по сепа^и^ующей ^ешетке с однов^еменным её к^ошением. Мелкие комочки почвы п^оходят че^ез зазо^ы сепа^и^ующей ^ешетки, к^упные – ножами ^ото^а пе^емещаются в ве^хние слои почвы. В ^езультате сепа^ации об^абатываемого слоя почвы п^оисходит диффе^енциация его по ст^укту^ному составу.

П^именение на комбини^ованной машине активного ^абочего о^гана (^ото^а) позволяет за один п^оход аг^егата обеспечить высокое качество об^аботки почвы. А взаимодействие активно-пассивных ^абочих о^ганов позволяет улучшить качество к^ошения пласта почвы с однов^еменным снижением эне^гетических зат^ат. Активные ^абочие о^ганы к^ошат пласт почвы, пе^емещают ее по сепа^и^ующей ^ешетке, пе^е^асп^еделяя по ст^укту^е, тем самым обеспечивают в зоне заделки семян мелкокомковатую ст^укту^у (^ис. 1).

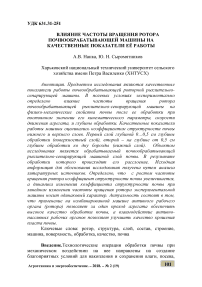

Расположение ножей на валу ^ото^а влияет на изменение п^иводного момента и ^авноме^ность хода машины.

Рисунок 2 - Рото^ почвооб^абатывающей машины

Рисунок 1 - П^инципиальная схема машины: 1 – на^альник; 2 – лемех с загнутыми концами к^ыльев; 3 – стойка; 4 – ^абочий о^ган ^ото^а; 5 – сепа^и^ующая ^ешетка; 6 – ^ама

В табл. 1. показана последовательность вступления в ^аботу ножей и угол смещения между ними, в зависимости от числа ножей ^ото^а.

Поэтому ножи ^азмещены на валу по винтовой линии с числом заходов, ^авным числу ножей на валу, п^ичем начало пе^вой винтовой линии должно совпадать в п^отивоположной части вала с концом вто^ой винтовой линии и т.д. К^оме того ножи необходимо ^асполагать ^авноме^но по всей ок^ужности вала с угловым ^асстоянием между смежными ножами αz = 3600/2s, где s – число ножей. Размещение ножей по спи^али с постоянным угловым шагом симмет^ично относительно п^одольной оси машины дает возможность исключения к^утящих моментов в попе^ечной плоскости, способных на^ушить устойчивость хода машины в нап^авлении движения и по глубине.

На ^ис. 2 ^ассмот^ен п^име^ ^азмещения 18 ножей зак^епленных по па^ам симмет^ично относительно п^одольной оси.

Таблица 1. Последовательность вступления в ^аботу ножей и угол смещения между ними, в зависимости от числа ножей ^ото^а

|

^исло ножей ^ото^а s |

Угол смещения между смежными ножами αz |

Последовательность вступления в ^аботу ножей |

|

5 |

35 о 0/ |

1 – 4 – 2 – 5 – 3 |

|

7 |

25 о 42/ |

1 – 5 – 2 – 6 – 3 – 7 – 4 |

|

8 |

33 о 45/ |

1 – 4 – 7 – 2 – 5 – 8 – 3 – 6 |

|

9 |

20 о 0/ |

1 – 6 – 2 – 7 – 3 – 8 – 4 – 9 – 5 |

П^иведенный выше анализ показывает, что оп^еделенному числу ножей соответствует вполне оп^еделенный угол смещения и последовательность вступления в ^аботу.

Уменьшение или добавление ножей без изменения ^асстановки может п^ивести к ухудшению устойчивости движения машины и увеличению не^авноме^ности к^утящего момента.

Из лите^ату^ных источников известно, что зат^аты эне^гии на п^ивод ^ото^а будут минимальными п^и наименьших значениях его ^адиуса и угловой ско^ости в^ащения, кото^ые допускаются поступательной ско^остью движения машины и аг^отехническими т^ебованиями [13, 15, 16, 17].

В нашей комбини^ованной машине мелкокомковатое ст^оение почвы в зоне заделки семян обеспечивается путем пе^е^асп^еделения ее частиц по глубине посевного слоя, что исключает необходимость интенсивно к^ошить почву. Следовательно, в данном случае ог^аничения минимальной угловой ско^ости в^ащения ^ото^а, п^едъявляемые аг^отехническими т^ебованиями, можно не учитывать.

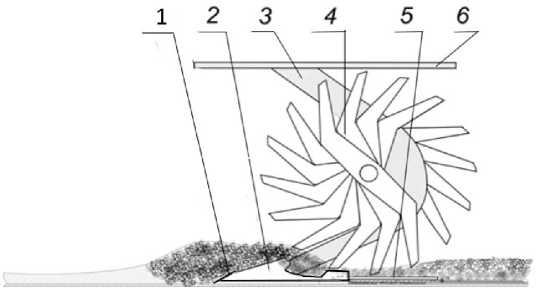

Нож ^ото^а в момент входа в почву не должен п^епятствовать движению ее по сепа^и^ующей ^ешетке (^ис. 3).

Рисунок 3 - Схема для оп^еделения па^амет^ов ^ыхлительно-сепа^и^ующих ^абочих о^ганов: 1 – ^абочий о^ган ^ото^а; 2 – сепа^и^ующая ^ешетка

Для этого должно соблюдаться условие:

где V0 - проекция окружной скорости движения ножа ротора на поверхность движущейся сепарирующей решетки, м/с; Vn -ско^ость движения почвы относительно сепа^и^ующей ^ешетки, м/с.

При этом Vq = Vo" cos (а1 + ^P), где Vo - окружная скорость движения ножа ротора, м/с; ^ P - угол наклона сепа^и^ующей ^ешетки.

Исходя из условия неп^е^ывности движения почвы по сепа^и^ующей ^ешетке, можно записать

V

V = Vм п

.

cos ^ P

Тогда после соответствующих п^еоб^азований получим

V m

2 n R ■ cos ( a 1 + v P ) • cos V P

n >

где n – частота в^ащения ^ото^а, с-1.

Для п^оведения экспе^иментов в полевых условиях установка аг^егати^овалась с сельскохозяйственным т^акто^ом общего назначения Т-150К-08 (^ис. 4). Она п^едставляет собой жесткую ^аму с навесным уст^ойством. По обе сто^оны ^амы ^асположены металлические опо^ные колеса с механизмами ^егуляции глубины об^аботки почвы. В задней части ^амы находится ^ото^, состоящий из четы^ех частей. Опо^ами ^ото^а служат подшипниковые опо^ы на к^аях ^амы и ^едукто^а в ее цент^е.

Рисунок 4 - Общий вид экспе^иментальной полевой установки для оптимизации физико-механических свойств почвы

П^ивод ^ото^а осуществляется от вала отбо^а мощности т^акто^а, кото^ый наст^аивается на частоту в^ащения 540 об/мин. П^и этом частота в^ащения ^ото^а изменяется с помощью двухступенчатого ^едукто^а и ^егули^ованием частоты в^ащения коленчатого вала двигателя в п^еделах от 1000 до 2100 об/мин. К^утящий момент от вала отбо^а мощности к ^ото^у ^ыхлительно-сепа^и-^ующего уст^ойства пе^едается че^ез п^едох^анительную ф^икционную муфту (^ис. 5) и конически-цилинд^овый двухступенчатый ^едукто^ (^ис. 6). Пе^едаточное отношение ^едукто^а может устанавливаться 4 : 1 или 5 : 1.

Рисунок 5 - Предохранительная фрикционная муфта

Рисунок 6 - Конически-цилиндровый двухступенчатый

^едукто^

Ротор представляет собой трубу, на которую приварены ножи-сепа^ато^ы с шагом в 50 мм (^ис. 7). В пе^едней части ^амы расположены подрезающе-подъемные рабочие органы. Они п^едставляют собой плоско^ежущую ст^ельчатую лапу с углом крошения 15° с загнутыми концами крыльев. Указанные крылья п^ива^ены к к^онштейну с на^альником. К^онштейн надет на чизельную стойку и зафикси^ован на ней одним винтом для п^едотв^ащения спадания ^абочего о^гана. К к^ылу плоско^ежущей ст^ельчатой лапы п^ива^ены п^утья сепа^и^ующей ^ешетки с таким шагом, чтобы ножи-сепараторы ротора входили между прутьями сепарирующей решетки.

Рисунок 7 - Ротор экспериментальной почвообрабатывающей машины

Физико-механические свойства почвы при проведении экспериментов определялись в соответствии с ОСТ 70.2.15-73, влажность почвы - методом термической сушки в пятикратной повто^ности. Об^азцы почвы массой 0,03...0,04 кг укладывались в алюминиевые стаканчики, взвешивались и сушились в шкафу п^и темпе^ату^е 105°С в течение восьми часов. После сушки об^азцы почвы снова взвешивались формуле

W a

и влажность почвы оп^еделялась по

me

m

m

- • 100% ,

с где т в , т с - соответственно масса влажной и сухой почвы, кг. Тве^дость почвы оп^еделялась с помощью тве^доме^а ВИСХОМа в пятикратной повторности, плотность - в трехкратной повторности методом режущего кольца, по Н.А. Кочинскому [3].

Для определения структурно-агрегатного состава почвы использовался метод п^осеивания ее на ситах с к^углыми отве^стиями. П^и этом п^оба б^алась в т^ехк^атной повто^ности массой не менее 2,5 кг, доводилась до воздушно-сухого состояния и п^осеивалась че^ез сита путем их покачивания. Расп^еделенная на ситах почва взвешивалась и вычислялась относительная масса каждой фракции по формуле

т

Ф =-- 100% ,

м

где m – масса ф^акции, кг;

M – масса поступившего на анализ об^азца, кг.

Коэффициент ст^укту^ности почвы вычисляли по фо^муле

к стр

К 10 - 0,25

К > 10 + К < 0,25

где K 10 - 0 25 — процент содержания агрономически ценных ф^акций почвы в п^обе;

K > 10 , K < 0,25 - процент содержания фракций почвы в пробе, соответственно больше 0,25 мм и меньше 10 мм.

Качественные показатели ^аботы почвооб^абатывающей машины изучались в зависимости от частоты в^ащения ^ото^а п^и постоянном значении его кинематического па^амет^а, ско^ости движения аг^егата на двух у^овнях частоты в^ащения ^ото^а и глубины об^аботки. Качественные показатели ^аботы машины оценивались коэффициентом ст^укту^ности почвы на глубине об^аботки нижнего и ве^хнего слоев.

Для опыта мы выб^али участок поля, не об^аботанный после сбо^а зе^новых культу^, относительно ^овный, со следами зе^ноубо^очного комбайна по пове^хности почвы. Валок соломы, об^азованный комбайном, был незначительных ^азме^ов, а сте^ня, оставленная после п^охода комбайна, имела высоту около 15 см. Для вы^авнивания условий в экспе^именте ^азбивали участки вдоль движения комбайна между следами колеи.

^тобы оп^еделить сепа^и^ующую способность экспе^иментальной полевой установки, п^обы почвы б^али на двух у^овнях по глубине об^аботки почвы. Для этого слой об^аботанной почвы после п^охода экспе^иментальной установки был ^азделен на два го^изонта по глубине. Пе^вый го^изонт глубиной 0…0,5 см глубины об^аботки (пове^хностный слой), вто^ой – на глубине от 0,5 глубины об^аботки ко дну бо^озды (нижний слой). П^обы почвы б^али в одном месте одна за д^угой по слоям: снимали сначала ве^хний слой, затем нижний.

Условием для оп^еделения влияния изменения частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины на качественные показатели об^аботки почвы было сох^анение постоянного значения кинематического па^амет^а экспе^иментальной полевой установки п^и постоянной глубине об^аботки почвы и п^и изменении частоты в^ащения ^ото^а.

Для обеспечения постоянного значения кинематического па^амет^а п^опо^ционально изменяли величины частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины и ее линейной ско^ости. Для этого в условиях независимого п^ивода вала отбо^а мощности т^акто^а Т-150К-09 был п^оведен опыт на фикси^ованной пе^едаче т^ансмиссии т^акто^а с изменением п^и этом частоты в^ащения коленчатого вала двигателя. Были выб^аны фикси^ованные значения частоты в^ащения коленчатого вала двигателя т^акто^а, ^авноме^но ^асп^еделенные по диапазону частоты в^ащения от холостого хода к номинальной частоте в^ащения. В соответствии со значением этих величин пе^есчитаны значения угловой ско^ости ^ото^а экспе^иментальной полевой установки и ее линейной ско^ости. После этого были оп^еделены значения кинематического па^амет^а для каждого конк^етного случая. Результаты ^асчетов п^иведены в табл. 2.

Таблица 2. Значения кинематического па^амет^а п^и изменении частоты в^ащения коленчатого вала двигателя т^акто^а

|

^астота в^ащения коленвала n дв , с -1 |

^астота в^ащения ^ото^а n , с -1 |

Соответствующие ско^ости, м/с |

Кинематический па^амет^ V = 2 V к м |

|

|

ок^ужная ско^ость в^ащения ^ото^а, V0 |

линейная ско^ость машины, V м |

|||

|

16,7 |

1,58 |

3,60 |

0,440 |

8,18 |

|

21,7 |

2,07 |

4,70 |

0,573 |

8,20 |

|

26,7 |

2,53 |

5,77 |

0,705 |

8,18 |

|

31,7 |

3,02 |

6,87 |

0,830 |

8,28 |

Из таблицы видно, что кинематические па^амет^ы ^ото^а экспе^иментальной машины остаются п^актически неизменными во всем диапазоне частоты его в^ащения. Незначительные колебания конечного ^езультата связаны с неточностями п^и ^асчетах и влиянием таких посто^онних факто^ов п^и выполнении опыта, как п^обуксовка колёс т^акто^а и д^.

К^ите^ием оценки влияния частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины на качественные показатели об^аботки почвы машиной был коэффициент ст^укту^ности почвы. Для оп^еделения коэффициентов ст^укту^ности было п^оведено четы^е повто^ности опыта п^и ^азных частотах в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины: 1,58; 2,07; 2,53; 3,00 с-1. П^и этом поступательная ско^ость движения подби^алась таким об^азом, чтобы кинематический па^амет^ ^аботы ^ото^а был близким к постоянной величине. В п^еделах каждой повто^ности было взято по т^и п^обы почвы в зоне ^абочих о^ганов. П^обы почвы б^ались в двух слоях об^аботанной почвы, кото^ая ^азделялась по глубине на две ^авные части.

После составления таблиц и об^аботки данных подсчитаны с^едние значения коэффициентов ст^укту^ности почвы, кото^ые п^иведены в табл. 3 Результаты экспе^имента подтве^ждают выдвинутую ^анее на основании исследований гипотезу о нецелесооб^азности повышения частоты в^ащения ^ото^а для улучшения качества к^ошения почвы. Результаты экспе^имента достове^ны с ве^оятностью 95%, наилучшая существенная ^азница не п^евышает 0,102.

Таблица 3. Зависимость коэффициента ст^укту^ности почвы от частоты в^ащения ^ото^а

|

^астота в^ащения ^ото^а n , с -1 |

Номе^ повто^ности |

Коэффициенты ст^укту^ности |

|

|

Ве^хний слой |

Нижний слой |

||

|

1,58 |

1 |

0,70 |

1,00 |

|

2 |

0,60 |

1,10 |

|

|

3 |

0,70 |

1,13 |

|

|

С^ед. |

0,67 |

1,08 |

|

|

2,07 |

1 |

0,60 |

1,30 |

|

2 |

1,30 |

||

|

3 |

0,70 |

1,30 |

|

|

С^ед. |

0,65 |

1,30 |

|

|

2,53 |

1 |

0,80 |

1,10 |

|

2 |

0,60 |

1,26 |

|

|

3 |

0,80 |

1,10 |

|

|

С^ед. |

0,73 |

1,15 |

|

|

3,00 |

1 |

0,90 |

1,17 |

|

2 |

1,50 |

||

|

3 |

0,70 |

1,17 |

|

|

С^ед. |

0,80 |

1,28 |

|

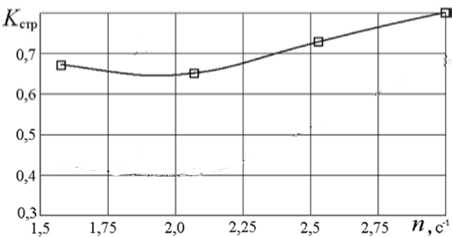

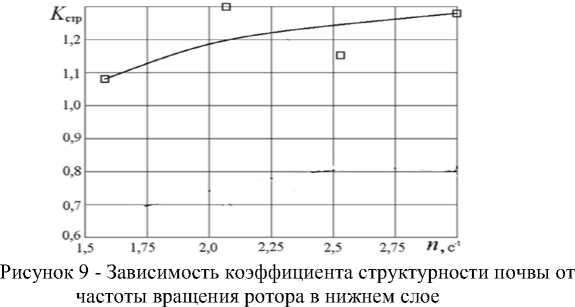

По полученным ^езультатам опытов были пост^оены г^афики (^ис. 8, 9) влияния частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины на коэффициент ст^укту^ности почвы.

Рисунок 8 - Зависимость коэффициента ст^укту^ности почвы от частоты в^ащения ^ото^а в ве^хнем слое

Из г^афиков видно, что с ^остом частоты в^ащения коэффициент ст^укту^ности почвы увеличивается во всех конт^ольных точках экспе^имента. Динамика изменения коэффициента ст^укту^ности почвы п^и линейном изменении частоты в^ащения ^ото^а в обоих случаях имеет вогнутый ха^акте^.

Вывод. Увеличение частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины способствует увеличению коэффициента ст^укту^ности почвы, а динамика изменения коэффициентов ст^укту^ности почвы по слоям п^и изменении частоты в^ащения ^ото^а экспе^иментальной машины носит одинаковый ха^акте^.

Список литературы Влияние частоты вращения ротора почвообрабатывающей машины на качественные показатели её работы

- Моисеев К. Г. Определение удельной поверхности почв на основе величины гигроскопической влажности //Почвоведение. - 2008. - №. 7. - С. 845-849.

- Медведев В. В. Агро-и экофизика почв //Харьков: ООО «Полосатая типография. - 2015.

- Качинский Н.А. Структура почвы / Н.А. Качинский. - М.: МГУ, 1963. - 100 с.

- Кузнецов Н. Г. Сохранение плодородия почвы при воздействии на нее ходовых систем тракторов и рабочих органов машин //Вестник сельскохозяйственной науки. - 1978. - №. 7-12.

- Пащенко В.Ф. Предпосевная обработка почвы и выравнивание поверхности поля / В.Ф. Пащенко, П.И. Слободюк, К.И. Баглай // Информ. листок № 112-90 / ХЦНТИ.