Влияние человеческого капитала на социально-экономическое развитие региона

Автор: Терехин В.И., Чернобродова Л.А., Бухенский Д.К.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Уровень и качество жизни

Статья в выпуске: 2 (192), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена разработке инструментария исследования и количественной оценке влияния человеческого капитала и инновационной деятельности на социально-экономическое развитие регионов. Использован эконометрический подход к оценке, выполненной на основе авторской методики. Расчеты проведены на примере регионов ЦФО. Использование предложенной методики позволяет повысить обоснованность оценок результативности регионального управления процессами роста человеческого капитала и уровня инновационного развития.

Человеческий капитал, инновационное развитие, эконометрический подход, регион, социально-экономическое развитие, управление человеческим потенциалом

Короткий адрес: https://sciup.org/143182028

IDR: 143182028

Текст научной статьи Влияние человеческого капитала на социально-экономическое развитие региона

The article deals with the development of research instruments and quantitative assessment of the impact of human capital and innovation on social and economic development of regions. Econometric approach to the assessment, based on the author's method, is used. Calculations are carried out in the Central Federal District regions. The proposed method improves the validity of the impact assessments of the management of human capital growth and the level of innovation development growth in regions.

эффективного стратегического управления регионами России.

Общая идея теории человеческого капитала состоит в том, что инвестиции в развитие человека выступают как производительные вложения, приносящие отдачу на вложенный капитал. В процессе функционирования человеческого капитала создается большая стоимость, чем та, которая была в него инвестирована. Согласно неоклассической теории, человеческий капитал представляет собой инвестиции в человеческие ресурсы с целью повышения их производительности. На микроуровне (отдельные предприятия и организации) к экономическим функциям человеческого капитала относят функцию формирования доходов субъекта хозяйствования, на мезоуровне – функцию формирования валового регионального продукта, на макроуровне – функцию формирования национального богатства. Человеческий капитал справедливо рассматривается, во-первых, как фактор или долговременный экономический ресурс, эффективность которого возрастает по мере накопления знаний и опыта; во-вторых, как условие инновационного развития экономики, в-третьих, как результат инновационного и социально-экономического развития страны, региона, корпорации, отдельного индивида.

Проблемам содержания, функционирования и развития человеческого капитала посвящено значительное количество исследований зарубежных и отечественных ученых. Среди них: Г. Беккер, М. Блауг, Т. Шульц, С. Фишер, Б.Л. Хансен, Э. Денисон, Р. Капелюшников, В. Марцинкевич и др. Отличительной чертой понимания человеческого капитала российскими учеными является рассмотрение не только производительных качеств человеческого капитала, но и возможности их измерения и эффективного использования.

Инновационность экономики, начиная с некоторого ее уровня, определяет величину валовой добавленной стоимости, конкурентоспособность и стабильность развития. Ее связь с человеческим потенциалом стран мира и уровнем их социальноэкономического развития подтверждается исследованиями ведущих российских и зарубежных ученых, а также статистическими показателями. Косвенным подтверждением этого положения стали выводы зарубежных экономистов, сделанные на основе исследования практики таких развитых стран, как Норвегия, Австралия, США и др. Эти страны имеют приближающиеся к единице (граничные по своей величине) индексы развития человеческого потенциала, функционируют в условиях шестого технологического уклада и являются лидерами экономического развития.

Высокий уровень и рост человеческого капитала является индикатором повышения потенциала социально-экономического развития страны, возможностей ее перехода к инновационному развитию. Так, С. Кузнец утверждал, что существует некое пороговое значение накопленного национального человеческого капитала, без достижения которого переход к следующему технологическому укладу экономики невозможен [Корчагин, 4].

По расчетам Всемирного банка, на рубеже веков в составе национального богатства США на основные производственные фонды приходилось 19%, природные ресурсы – 5%, человеческий капитал – 76%. В Западной Европе соответствующие показатели составляли соответственно 23%, 2 и 74%; в России – 10%, 40 и 50% [Поиск, 2001, № 12, 5, с. 8].

Однако, согласно расчетам Р. Капелюшникова, уже в 2010 г. человеческий капитал России составлял свыше 600 трлн руб., или примерно 6 млн руб. в расчете на душу населения. За 2002–2010 гг. в реальном выражении он вырос вдвое. На протяжении всего рассматриваемого периода человеческий капитал значительно превышал объем ВВП: в 2002 г. в 11, а в 2010 г. – в 13 раз. Соотношение между альтернативными видами капитала – человеческого и физического – также складывалось в пользу первого. В 2002 г. его объем превосходил объем физического капитала в 4,2 раза, а в 2010 г. - в 5,5 раза [Капелюшников, 2013, № 2, 6, с. 24]. Современные экономики характеризуются соответствующими макроэкономическими пропорциями.

На наш взгляд, управление человеческим потенциалом предполагает решение двуединой задачи: накопление потенциала и его использование в целях социально-экономического развития, роста качества жизни, формирования инновационной экономики. Россия имеет достаточно высокий уровень развития человеческого потенциала (55 место в мире) [Доклад Программы развития ООН (ПРООН) о человеческом развитии, 2013, 7, с. 143], но средний уровень инновационного развития экономики (62 место) [Исследование INSEAD, 2013, 8] и низкий индекс качества жизни населения (105 место в мире) [Рейтинг качества жизни в странах мира, 2013, 9]. Применительно к условиям регионов России наблюдается существенное различие по уровню накопленного человеческого потенциала, инновационности экономики и качеству жизни населения.

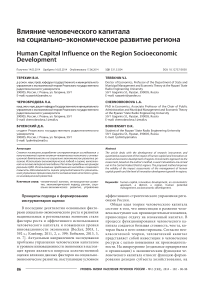

Накопленные значения человеческого потенциала и уровня инновационности отражают характеристики их ретроспективного состояния. Для настоящего этапа развития России приоритетной является проблема управления использованием человеческого потенциала как фактора повышения уровня инновационного развития экономики и качества жизни населения. Перспективы социально-экономического развития страны и регионов определяются возможностями наращивания и эффективного использования человеческого потенциала, создаваемыми прогрессивностью (инновационностью) экономического потенциала. Прогрессивность (уровень инновационного развития) экономики и человеческий потенциал определяют не только уровень, но и устойчивость социально-экономического развития регионов. Поэтому для совершенствования управления стратегическим развитием регионов представляется необходимым проведение анализа взаимосвязи прогрессивности экономики и человеческого потенциала как факторов социально-экономического развития. О приоритетности данных факторов в формировании стратегий социально-экономического развития регионов и, в частности, стратегии развития Рязанской области свидетельствует проведенный маркетинговый анализ [Сапрыкина, Чернобродова, 2012, № 3, 10, с. 39]. Авторское видение механизма социальноэкономического развития регионов представлено на рис. 1.

экономики позволит исключить их прямое влияние на социально-экономическое развитие регионов.

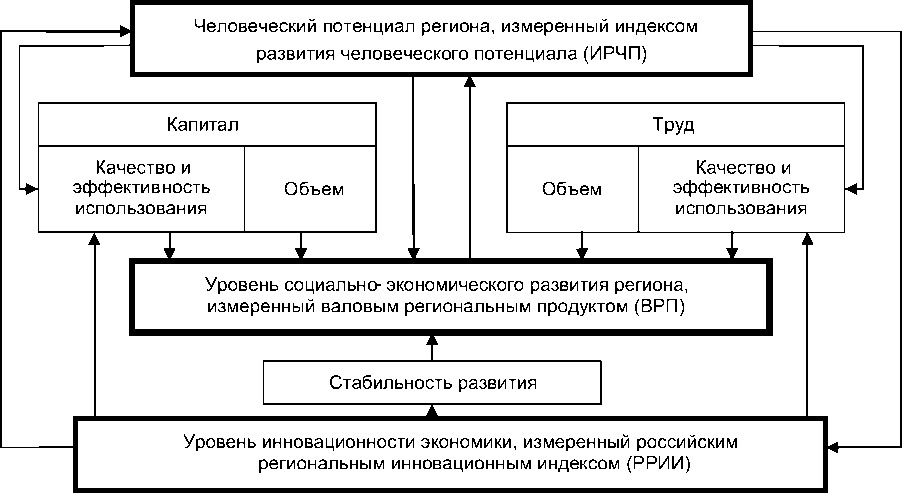

Логика формирования и использования человеческого потенциала определяет некоторые рациональные соотношения между динамикой уровня человеческого развития и экономическим ростом, и развитием страны. На рисунке 2 приведены возможные соотношения накопленного и используемого человеческого потенциала. Уровень человеческого потенциала и соответствующие условия повышения наукоемкости экономики формируют с некоторым опережением (лагом ∆T

Рис. 1. Механизм влияния человеческого потенциала и уровня инновационности экономики на уровень социально-экономического развития региона

Сущность механизма влияния инновационности экономики и человеческого потенциала на социально-экономическое развитие регионов состоит в повышении качества и эффективности использования труда и капитала. Наряду с этим авторы не исключают и прямого влияния этих факторов на уровень развития регионов через отдельные составляющие их индексов. Для индекса развития человеческого потенциала это непосредственное использование показателя «валовой региональный продукт» (ВРП) при расчете ИРЧП. Для индикатора уровня инновационности – это социально-экономические условия и результаты инновационной деятельности в регионах. Возможно, использование иных показателей измерения человеческого потенциала и инновационности лет) возможности устойчивого экономического роста в стратегическом периоде.

Рис. 2(а) отражает накопление и эффективное использование накопленного потенциала.

Если рост человеческого потенциала устойчиво опережает необходимый для экономического роста уровень (см. рис. 2(б)), то это положение может либо характеризоваться как создание платформы для последующего опережающего социально-экономического развития страны и ее регионов, либо свидетельствовать об остроте проблемы эффективности использования накопленного человеческого капитала. К сожалению, есть основания считать, что в современных условиях России непрерывное превышение темпов роста человеческого капитала над темпами экономического роста яв-

(а) Накопление

(б) Накопление

(в) Ограничение

Рис. 2. Соотношение накопленного и используемого человеческого потенциала

ляется индикатором формирования неиспользуемого человеческого капитала, характеризует несовершенство структуры экономики и управления ее развитием. Сложившаяся ситуация воплощает в себе и проявляет недостатки использования человеческого потенциала как ключевого фактора достижения целей социально-экономического развития страны и ее регионов.

Рис. 2(в) характеризует ситуацию недостаточности человеческого потенциала в регионе, вследствие чего формируются ограничения инновационного и экономического развития. Отметим, что эти варианты развития могут быть перенесены на рост инновационного потенциала и повышение эффективности его использования.

Основной причиной создавшейся ситуации является несовершенство системы управления накопленным человеческим потенциалом в целях инновационного развития экономики, а одним из факторов, способствующих сохранению этой ситуации в течение длительного периода времени, авторы считают несовершенство методов и инструментария определения эффективности использования человеческого потенциала, снижающих качество региональных стратегий. При значительном объеме исследований социальноэкономических проблем человеческого капитала методы и инструментарий количественного определения эффективности его использования не разработаны. Степень влияния человеческого капитала на уровень социально-экономического развития страны в настоящее время определяется преимущественно экспертными оценками или сравнением уровня использования материальных ресурсов и полученных ВВП других стран. Различия в соотношениях этих показателей относятся на влияние человеческого капитала. При этом вопросы измерения накопленного человеческого капитала и эффективности его использования в целях социально-экономического развития ре- гионов практически выпали из поля зрения исследователей. В частности, в региональных программах стратегического развития регионов России вопросы роста человеческого потенциала отражаются декларативно, без увязки с эффективностью его использования, или вообще не рассматриваются1.

Целью данной статьи является разработка метода и инструментария эконометрического исследования и количественной оценки влияния человеческого капитала и уровня инновационного развития на социально-экономическое развитие территорий, и их апробация на примере регионов ЦФО.

Уровень и эффективность использования человеческого потенциала

Известно множество подходов к измерению уровня социально-экономического развития регионов. Значительное развитие методологии использования эконометрического подхода для измерения уровня развития социально-экономических систем представлено в работах С.А. Айвазяна [11]. Не вдаваясь в дискуссию о методах измерения уровня развития социально-экономических систем, отметим, что для целей эконометрического исследования наиболее приемлемым показателем авторы считают валовой региональный продукт (ВРП). Во-первых, этот показатель статистически определен и информационно доступен. Во-вторых, содержание ВРП как итогового показателя экономического развития косвенно отражает собственные доходы консолидированного бюджета региона и уровень оплаты труда. Тем самым, ВРП регионов, близких по своему географическому положению, структуре и эффективности эконо- мики, человеческому потенциалу, в расчете на душу населения или при ином его нормировании характеризует сравнительный уровень качества жизни населения. В-третьих, ВРП как показатель уровня социально-экономического развития используется при оценках индекса развития человеческого потенциала [Доклад о развитии человеческого потенциала в регионах России на 2013 год, 2013, 12; Бобылев, 2011, 13, с. 272] и регионального рейтинга инновационного развития (РРИИ) [Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации: аналитический доклад, 2012, 14, 104 с.], рассчитываемых для регионов России. Эти показатели использованы далее в эконометрическом исследовании.

Несовершенство ВРП как интегральной характеристики уровня социально-экономического развития регионов и как составной части индексов отмечается многими учеными. Главный недостаток индекса человеческого развития, по мнению О.С. Сухарева, состоит в несовершенстве ВРП как критерия оценки уровня социально-экономического развития, при котором «…высокая аварийность хозяйства, борьба с массовыми заболеваниями, вырубка лесов, ремонт вышедших из строя фондов, соперничество адвокатов, компенсация за какие-то потери, например, от наводнений, землетрясений – все это будет работать в сторону увеличения ВВП, а, следовательно, и индекса человеческого развития через параметр дохода на душу населения…» [Сухарев, 2012, № 1, 15, с. 73]. Проблема неадекватности ВРП регионов как характеристики уровня экономического развития называется также С.Н. Бобылевым [Бобылев, 2011, 13, с. с. 101], который относит к причинам неадекватности высокую долю теневой экономики и открытый характер региональных экономических систем. Кроме того, региональные индексы отражают производство, а не потребление ВРП. Тем самым искажают реальное экономическое положение населения региона.

На наш взгляд, существенный недостаток ИРЧП состоит также в том, что он построен на основе ресурсного подхода, в соответствии с которым, чем большими ресурсами обладает система, тем выше ее потенциал [Катькало, 2008, 16]. Этот подход определяет уровень развития человеческого потенциала как его накопленное значение, игнорируя при этом результаты влияния человеческого потенциала на социально-экономическое развитие региона. Связь накопленного и используемого потенциалов в ИРЧП не отражается, поскольку изменения ВРП определяются влиянием множества факторов. Несмотря на отмеченные недостатки, индекс целесообразно использовать при форми- ровании стратегии социально-экономического развития регионов, поскольку более совершенные индексы по регионам России в настоящее время не рассчитываются.

Для Российской Федерации характерна нестабильность динамики ИРЧП. Она выражается, во-первых, различными тенденциями изменений ИРЧП в различные периоды времени, в частности, тенденцией к снижению значений показателя в 90-е гг. и тенденцией к повышению в 2000-е. Во-вторых, в несбалансированности развития человеческого потенциала по его составляющим. В-третьих, в его значительной дифференциации по отдельным регионам и другим территориям. Существенные различия ИРЧП регионов России должны, на наш взгляд, учитываться при формировании стратегий индустриального или постиндустриального развития экономики регионов и страны в целом.

Высокий и очень высокий уровень развития человеческого потенциала в России в период с 2001 по 2009 г. устойчиво демонстрируют регионы: Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, республика Татарстан. Кроме того, ряд регионов показывает хорошую динамику роста потенциала. Эти регионы Российской Федерации, по-ви-димому, и могут претендовать на звание драйверов экономического развития. Что касается регионов ЦФО, то, если в 2002 г. все регионы, кроме Москвы, показывали средний уровень развития человеческого потенциала, в 2010 г. высокий уровень развития человеческого потенциала уже имели более половины регионов ЦФО.

Методы количественной оценки вклада человеческого потенциала в повышение уровня социально-экономического развития регионов в настоящее время не разработаны. Прямые расчеты на основе статистических измерений невозможны в связи с ограниченностью статистической информации, экспертный анализ не проводится, и вряд ли в настоящее время возможна объективность таких оценок. Но, хотя адекватные экономико-математические модели человеческого потенциала регионов не разработаны, известны модели факторов социально-экономического развития регионов, основанные на инструментарии производственных функций и учитывающие, помимо базовых факторов (труда и капитала), влияние множества других факторов роста ВРП (объем и эластичность инвестиций, фактор времени и др.) [Терехин, 2003, 17].

Эти исследования ученых не содержат обоснованных выводов и рекомендаций относительно анализа механизма и инструментария количественной оценки влияния человеческого капитала на уровень социально-экономического развития регионов. Предложения авторов по формированию инструментария и некоторые результаты эконометрического исследования влияния человеческого потенциала, измеренные индексом ИРЧП, на ВРП регионов ЦФО приводятся ниже.

Во-первых, анализируется корреляционная связь результативного и факторных признаков на основе показателей регионов за относительно значительный промежуток времени, включающий этап стабильного роста экономики (2002–2008 гг.), этап кризиса (2008–2010 гг.) и посткризисного восстановления (2010–2011 гг.). Эмпирическая база исследования сформирована на основе данных госстатистики [Регионы России, 2012, 18] и Докладов о развитии человеческого потенциала в регионах России [Доклад о развитии человеческого потенциала в регионах России на 2013 год, 2013, 12].

Результативный (Y) и факторные показатели (X1, X2, X3, X4) представлены нормированными значениями (отношениями фактических показателей регионов к средним значениям по ЦФО по всем точкам выборки). Такой подход позволил, во-первых, элиминировать влияние части факторов макросреды для всех регионов, во-вторых, привести эти показатели к единому масштабу измерений, в-третьих, использовать нормированные значения индекса развития человеческого потенциала регионов России.

Матрица коэффициентов парной корреляции (табл. 1), рассчитанных по регионам ЦФО (исключая город Москву) за 2002–2011 гг.2, показы- производительности труда. Это влияние в силу значительной взаимной корреляции факторов производства не может адекватно отражать вклад ИРЧП в изменения фондоотдачи и производительности труда. Зависимости факторов капитала и труда от человеческого капитала будут необъективны в силу того, что влияние на фондоотдачу и производительность труда оказывает используемый, а не накопленный человеческий потенциал, задача выявления которого в настоящее время еще не решена.

Во-вторых, рассчитывается статистическая зависимость показателя экономического развития региона (ВРП) от факторов (капитала (К) и труда (L)), имеющих существенную связь с результирующим показателем (ВРПрасч=А*Кα*Lβ). Наиболее достоверная зависимость по регионам ЦФО (ВРПr) за 2002-2011 гг. (выборка из 170 точек), рассчитанная на основе программного комплекса «Статистика 6», имеет вид:

ВРП1r расч =

= 0,937 • Х10,624 Х10,624 • Х20,592 • Х20,592 (1)

При этом коэффициент множественной корреляции равен 0,962; средняя относительная ошибка наблюдений – 0,175.

В-третьих, выполненные авторами расчеты подтвердили предположение о том, что использование статистических моделей для выявления влияния ИРЧП на экономические результаты развития регионов путем непосредственного введения индекса в состав факторных признаков регрессионной модели не может обеспечить объективности результатов. Ограничение состоит в

Таблица 1

Матрица коэффициентов парной корреляции факторов социально-экономического развития регионов ЦФО

Реальное влияние ИРЧП проявляется в виде изменений показателей эластичности влияния капитала (Х1) и численности, занятых в экономике (Х2) в связи с изменениями фондоотдачи и том, что влияние человеческого капитала осуществляется через систему основных факторов производства (объема и качества капитала, численности занятых в экономике). Дополнительные ограничения статистической оценки эффективности использования накопленного человеческого потенциала состоят в малой дисперсии ИРЧП регионов и ослаблении взаимосвязи относительно стабильного человеческого потенциала и динамичных изменений ВРП в исследуемом периоде.

В-четвертых, связь ИРЧП с уровнем экономического развития, капиталом, трудом и инвестициями, рассчитанная на основе данных за 2002– 2011 гг., по классификации, рекомендованной в исследовании Е.П. Голубкова [Голубков, 2000, 19, 245 с.], считается слабой или очень слабой. Эта ситуация ограничивает возможности или делает невозможной оценку влияния ИРЧП на уровень социально-экономического развития регионов путем прямого включения человеческого потенциала в число факторов регрессионной модели. В определенной степени ситуация сложилась в силу длительности периода учета эмпирических данных. С одной стороны, это делает результаты более обоснованными, исключая периодические изменения внешней среды и внутренней среды отдельных регионов. С другой стороны, в силу значительных различий в характере влияния факторов внешней среды по различным составляющим периода, исследование на основе длительной выборки приводит к снижению достоверности результатов отдельных этапов периода. Последнее подтверждается влиянием факторов рыночной активности на коэффициенты корреляции факторных признаков по данным различных временных периодов. Например, коэффициент корреляции между ВРП и ИРЧП за период устойчивого роста (2002–2007 гг.), равный 0,21, ниже рассчитанного по кризисному периоду (0,47). Аналогичные соотношения коэффициентов корреляции ИРЧП характерны для инвестиций и капитала для бескризисного периода и периода общей выборки. Корреляционная связь ИРЧП с использованием трудовых ресурсов практически отсутствует для обоих периодов, отражая преимущественно трудосберегающий характер инвестиционных проектов.

Поэтому развитие инструментария эконометрического анализа влияния человеческого капитала на социально-экономическое развитие регионов рассматривается авторами настоящей статьи в качестве одного из ключевых направлений совершенствования регионального управления стратегическим развитием.

В-пятых, отклонения фактических значений результирующих показателей от расчетных (∆ВРП1r = ВРПr ф акт – ВРПrрасч) следует отнести на влияние прочих факторов, состав которых требует дополнительного обоснования.

Основываясь на целях настоящей работы авторы первоначально включили в их состав два фактора: объем инвестиций в развитие региона (Иr) и уровень развития человеческого потенциала (ИРЧПr), а далее в качестве дополнительного – уровень инновационного развития экономики регионов. Инвестиции в связи с опережением их вложения над получением социально-экономического результата принимались равными среднеарифметической сумме трех лет, предшествующих расчетному, и соотносились с их средней величиной по ЦФО (без учета Москвы). Устойчивая связь исследуемых факторов проявляется только во взаимосвязи отклонений фактических значений ВРП от величин, рассчитанных по зависимости (1). Расчет коэффициентов парной корреляции за период 2002–2011 гг. показывает, что рассчитанный коэффициент корреляции не отражает влияние инвестиций, проявляющееся через изменение базовых факторов производства. Достоверная связь характерна только для влияния инвестиций на ∆ВРП1.

По новой совокупности информации (∆ВРП1 и ИРЧП) за 2002–2011 гг. рассчитана регрессионная зависимость:

ВРП2 расч =

= 0,274 • Х3 - 0,01 Х3 - 0,01 • Х41,69 • Х41,69. (2)

Коэффициент детерминации составляет 0,37.

Итоговое расчетное значение ВРП по регионам ЦФО с учетом влияния инвестиций и ИРЧП равно:

ВРП rрасч = ВРП1 rрасч + ВРП2 rрасч . (3)

Разность (ВРП факт – (ВРП1 rрасч + ВРП2 rрасч )) характеризует отклонения итоговых расчетных значений валового регионального продукта от фактических значений (∆ВРПr):

∆ВРП r =

= ВРПrфакт – 0,937 • Х10,624 Х10,624 Х20,592 Х20,592 +

+ (0,274 • Х3 - 0,01 Х3 - 0,01 • Х41,69 Х41,69 (4)

В табл. 2 приведен фрагмент итоговых значений соответствующих функций по регионам ЦФО за 2008 и 2010 г., используемый для анализа влияния основных факторов производства, инвестиций и человеческого потенциала на уровень социальноэкономического развития регионов в период кризиса. Эффективность использования основных факторов производства определяется показателем ∆ВРП1: ∆ВРП1 (ВРПфакт–ВРПрасч)>0 – эффективное использование, ∆ВРП1<0 – неэффективное использование. Аналогично, но по ВРП2, оценивается эффективность использования инвестиций и человеческого потенциала: ВРП2>0 – эффективное использование, ВРП2<0 – неэффективное использование. В табл. 2 эффективное использование по интегральной функции обозначено знаком «+», неэффективное – знаком « - ».

Результаты расчетов показывают величину прямого положительного влияния инвестиций и ИРЧП на уровень социально-экономического развития регионов. Интерес представляет факт

Фрагмент итоговых расчетов

Таблица 2

|

Регионы ЦФО (области) |

Показатели |

|||||||

|

ВРПrфакт |

∆ ВРП1rрасч= ВРПrфакт– ВРПrрасч |

ВРП2rрасч |

Использование «И» и «ИРЧП» |

|||||

|

2008 |

2010 |

2008 |

2010 |

2008 |

2010 |

2008 |

2010 |

|

|

Белгородская |

1,220 |

1,359 |

0,416 |

0,505 |

0,103 |

0,152 |

+ |

+ |

|

Брянская |

0,483 |

0,494 |

-0,090 |

-0,045 |

0,003 |

0,050 |

+ |

+ |

|

Владимирская |

0,674 |

0,749 |

0,047 |

0,104 |

-0,001 |

0,049 |

- |

+ |

|

Воронежская |

1,103 |

1,126 |

-0,151 |

-0,085 |

0,036 |

0,063 |

+ |

+ |

|

Ивановская |

0,334 |

0,336 |

-0,106 |

-0,128 |

0,013 |

0,016 |

+ |

+ |

|

Калужская |

0,578 |

0,632 |

0,082 |

0,096 |

0,036 |

0,081 |

+ |

+ |

|

Костромская |

0,311 |

0,316 |

-0,033 |

-0,009 |

0,012 |

0,066 |

+ |

+ |

|

Курская |

0,645 |

0,659 |

0,045 |

0,075 |

0,052 |

0,116 |

+ |

+ |

|

Липецкая |

0,997 |

0,872 |

0,275 |

0,156 |

0,069 |

0,098 |

+ |

+ |

|

Московская |

6,322 |

6,151 |

-0,027 |

-0,328 |

-0,027 |

0,005 |

- |

+ |

|

Орловская |

0,371 |

0,364 |

0,020 |

0,028 |

0,048 |

0,093 |

+ |

+ |

|

Рязанская |

0,577 |

0,594 |

-0,080 |

-0,049 |

0,024 |

0,069 |

+ |

+ |

|

Смоленская |

0,467 |

0,510 |

-0,115 |

-0,056 |

0,010 |

0,059 |

+ |

+ |

|

Тамбовская |

0,464 |

0,476 |

-0,112 |

-0,089 |

0,024 |

0,060 |

+ |

+ |

|

Тверская |

0,739 |

0,749 |

-0,092 |

-0,069 |

0,005 |

0,043 |

+ |

+ |

|

Тульская |

0,890 |

0,812 |

0,098 |

-0,003 |

0,022 |

0,051 |

+ |

+ |

|

Ярославская |

0,812 |

0,802 |

-0,166 |

-0,126 |

0,054 |

0,095 |

+ |

+ |

положительного влияния инвестиций и накопленного человеческого потенциала на остаточное значение валового регионального продукта при наличии положительных и отрицательных значений результативного признака в исходных данных. Кажущееся несоответствие регрессионной зависимости исходной выборке снимается при анализе отклонений по всей выборке (2002–2011 гг.). Для большинства регионов ЦФО за период 2002– 2006 гг. получены отрицательные значения ВРП2, для периода 2008–2011 гг. характерны положительные значения. Эта закономерность может быть объяснена, во-первых, существенно большими значениями инвестиций и ИРЧП в последние годы, во-вторых, повышением эффективности инвестиций и человеческого потенциала как условий стабилизации и даже роста ВРП регионов в посткризисный период, в-третьих, значительной корреляцией уровня инвестиций и человеческого потенциала с уровнем инновационного развития. Но одновременно можно предположить, что ряд регионов (Белгородская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Ярославская области) в настоящее время имеют уровень развития человеческого потенциала, превышающий потребности существующей экономики региона. Повышение эффективности социально-экономического развития этих регионов в этом случае предполагает повышение наукоемкости производственной и непроизводственной сфер. Другая группа регионов (Брянская, Ивановская, Тверская, Влади- мирская) имеет меньшие значения ИРЧП, и, возможно, что приоритетом инновационного развития этих регионов является рост человеческого капитала. Таким образом, при формировании стратегий социального развития регионов следует дифференцированно относиться к эффективности наращивания человеческого потенциала. Экономический эффект этого процесса может проявиться только при повышении уровня инновационности экономики регионов.

Приводя эти выводы, авторы считают необходимым подчеркнуть важность их более глубокого обоснования. Как уже было показано ранее, полученные результаты могут быть вызваны мультиколлинеарностью факторов (опосредованным влиянием инвестиций через капитал, ИРЧП – через инвестиции и др.) и ухудшением рыночных условий в 2008–2010 гг. относительно предыдущего периода. В целом же степень приближения расчетных показателей ВРП регионов к фактическим по интегральной функции (4) выше, чем по классическим, что определяет целесообразность ее дальнейшего развития и использования при разработке региональных стратегий.

Уровень инновационного развития регионов

Уровень развития человеческого потенциала является основой инновационного развития экономики. Наиболее объективная и полная харак- теристика инновационного развития российских регионов представлена в Рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации, разработанном учеными НИУ-ВШЭ [Гохберг, 2012, 14, 104 с.]. Российский региональный инновационный индекс (РРИИ) сформирован на основе системы показателей, состоящей их 4-х групп (тематических блоков): социально-экономические условия инновационной деятельности регионов, научно-технический потенциал регионов, качество инновационной политики регионов и результаты инновационной деятельности в регионах. Каждая из этих групп включает 2–4 подгруппы, которые, в свою очередь, охватывают ряд показателей. Общее количество показателей – 35, из их числа 28 получены на основе данных Росстата, специализированных баз данных и социологических опросов. Остальные 7 показателей сформированы на основе дополнительных открытых источников.

Индексы регионов по показателям каждого блока (ИСЭУ r ; ИНТП r ; ИИД r ; ИИД r ) строятся путем агрегирования показателей по формуле

И r = {∑ i ( Y ir - Y imin )/( Y imax - Y imin )}/ n , (5)

где Иr – индекс региона r по показателям отдельных тематических блоков; n – число показателей в тематическом блоке; Yir – значение i -го показателя тематического блока r-го региона; Y imin – минимальное значение i -го показателя темтическо-го блока; Yi max – максимальное значение i -го показателя тематического блока.

Значение РРИИ по каждому региону «определяется как среднее арифметическое субиндексов с учетом весовых коэффициентов, выравнивающих вклад тематических блоков в итоговую оценку. Значения весовых коэффициентов принимаются равными соответствующей доле числа показателей, используемых в расчетах каждого субиндекса, в общем числе отобранных показателей» [Гохберг, 2012, 14, с. 21].

Итоговое выражение для расчета РРИИ по каждому региону имеет вид:

РРИИ r = (8/35*ИСЭУ r + 10/35*ИНТП r

+ 8/35*ИИД r + 9/35*ИКИП r )/4. (6)

Отметим существенное преимущество метода формирования этого показателя по сравнению с индексом развития человеческого потенциала, состоящее в возможности подразделять потенциал и его использование (2-я и 3-я группы индексов). При этом вторая группа индексов учитывает изменения уровня развития человеческого потенциала, первая отражает связь с уровнем социально-экономического развития, а четвертая отражает качество инновационной политики в регионе. Поэтому интерес представляет анализ динамики инновационного развития регионов и влияния составляющих РРИИ на уровень социально-экономического развития регионов в период кризиса.

Динамика показателей инновационной деятельности регионов в период кризиса показывает улучшение условий данной деятельности практически во всех (кроме Тульской области) регионах ЦФО. Научно-технический потенциал сохранили или несколько увеличили 11 регионов, снизили 6. Более половины регионов снизили результативность инновационной деятельности. Наиболее существенное снижение результативности, несмотря на значительный рост качества инновационной политики, наблюдалось в Белгородской и Воронежской областях. Однако уже в 2014–2015 гг. в этих регионах можно ожидать значительного роста результативности инновационной деятельности, поскольку изменение качества инновационной политики отражается на результатах развития регионов с определенным лагом.

Степень влияния составляющих РРИИ на уровень социально-экономического развития регионов определялась на основе инструментария статистического анализа зависимости ΔВРП1 = F (ИСЭУ, ИНТП, ИИД, ИКИП). Предполагалось, что использование в качестве результативного фактора отклонений фактических значений ВРП позволит исключить прямое влияние базовых производственных факторов, создаст возможность оценки влияния инновационности на ВРП регионов.

В табл. 3 приведены коэффициенты корреляции отклонений ВРП и индексов инновационного развития регионов ЦФО, рассчитанные за два года.

Таблица 3

Коэффициенты корреляции отклонений ВРП и индексов инновационного развития регионов ЦФО (числитель – 2008 г., знаменатель – 2010 г.)

|

Факторы |

Факторы |

||||

|

Δ ВРП1 |

ИСЭУ |

ИНТП |

ИИД |

ИКИП |

|

|

ΔВРП1 |

1 |

||||

|

ИСЭУ |

0,25/0,21 |

1 |

|||

|

ИНТП |

-0,14/-0,15 |

0,36/0,58 |

1 |

||

|

ИИД |

0,06/-0,07 |

0,24/0,05 |

0,21/0,07 |

1 |

|

|

ИКИП |

-0,05/0,05 |

0,63/0,46 |

0,29/0,56 |

0,26/0,13 |

1 |

Коэффициенты корреляции демонстрируют отсутствие достоверной связи уровня экономического развития регионов ЦФО с характеристиками инновационности, поэтому регрессионные зависимости ΔВРП = F(ИСЭУ, ИНТП, ИИД, ИКИП) рассчитывать и использовать для анализа и прогнозирования развития регионов нецелесообразно. По нашему мнению, эта ситуация определяется следующим: во-первых, низким уровнем инновационной деятельности в регионах, прежде всего результатов этой деятельности, во-вторых, преимущественно косвенным (через эффективность использования человеческого потенциала) влиянием инновационности на социально-экономическое развитие регионов. Указанное не означает неправомочности эконометрического подхода к оценке эффективности инновационного развития регионов, но предполагает необходимость использования более совершенного инструментария оценки.

Выводы

-

1. Механизм и инструментарий оценки влияния человеческого потенциала и уровня инновационности экономики на социально-экономическое развитие должен определять взаимосвязи и приоритетность факторов в стратегиях развития регионов. Решение данной задачи предполагает определение прямого и опосредованного, через изменения производительности труда и фондоотдачи, влияния этих факторов на социальноэкономическое развитие. Инструментарий интегральной оценки такого влияния в настоящее время не разработан, экспертные оценки, используемые при формировании региональных стратегий, субъективны и, как правило, завышены.

-

2. Предлагаемый эконометрический анализ результатов социально-экономического развития регионов в определенной степени повышает обоснованность экспертных оценок результативности регионального управления процессами роста человеческого капитала, использования инвестиций и повышения уровня инновационного развития экономики. Инструментарий включает, во-первых,

-

3. Анализ развития регионов ЦФО по базовым функциям и функциям отклонений показал, что непосредственное влияние человеческого потенциала на уровень социально-экономического развития относительно мало (по данным за 2002– 201 1 гг. – около 3–5%). Реальное влияние, учитывающее изменения фондоотдачи и производительности труда, представляется значительно большим. Его определение требует оценки количественного влияния человеческого потенциала на производительность труда и фондоотдачу. Решение этой задачи выходит за рамки настоящей работы.

-

4. Низкий уровень инновационности экономики регионов ЦФО (исключая город Москву) и высокая степень влияния этого фактора на производительность труда и капитала, проявляющаяся в недостоверных значениях коэффициентов корреляции инновационности и ВРП, не позволяют оценить на основе используемого эконометрического инструментария социально-экономический результат инновационной деятельности регионов.

оценки эффективности использования производственных ресурсов на основе классических (базовых) производственных функций. Во-вторых, оценки влияния человеческого потенциала, инвестиций и уровня инновационности на результаты регионального развития по зависимостям отклонений фактических нормированных значений ВРП от расчетных (первым разностям). Суммирование расчетных значений уровня развития регионов по двум функциям выражает интегральное влияние капитала, труда, инвестиций и человеческого потенциала на социально-экономическое развитие регионов.

Список литературы Влияние человеческого капитала на социально-экономическое развитие региона

- Becker G.S. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: The University of Chicago Press, 1976b -320 p. Беккер Г.С. Человеческое поведение: экономический подход. Избранные труды по экономической теории. М.: Издательство «ГУ ВШЭ», 2003. 592 с. (Gary S. Becker. Human Behavior: Economical Approach. Selected Works on Economic Theory).

- Мезоэкономика развития/под ред. чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнера; ЦЭМИ РАН. -М.: Наука, 2011. 805 с. EDN: QUXYJR

- Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации 2013. Устойчивое развитие: вызовы РИО/под общей ред. С.Н. Бобылева/ООО «РА ИЛЬФ», 2013.

- Корчагин Ю.А. Человеческий капитал -основной фактор развития инновационной экономики http://www.lerc.ru/?part=articles&art=1&page=247.

- Учись, капитал!//Поиск. 2001. № 12.