Влияние численности сельского населения на развитие социальной сферы в муниципальных образованиях

Автор: Хашева Зарема Муратовна, Бергер Юлия Александровна

Журнал: Научный вестник Южного института менеджмента @vestnik-uim

Рубрика: Экономика социальной сферы

Статья в выпуске: 1 (21), 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье акцентируется внимание на прямых и косвенных факторах, влияющих на развитие и функционирование социальной сферы в сельских поселениях. Отмечается высокая роль и значимость действий органов местного самоуправления в вопросах удовлетворения социальных потребностей населения. Проводится сравнение численности и плотности населения в разных субъектах Российской Федерации. Автором рассматриваются критерии, связанные с организацией объектов социальной сферы в муниципальных образованиях. Приводится статистика изменения числа сельских населенных пунктов Волгоградской области. Анализируются показатели численности населения в муниципальных районах. Оцениваются изменения социально-экономического положения населения вследствие воздействия различных факторов.

Развитие территорий, регион, муниципальный район, сельское поселение, органы местного самоуправления, инфраструктура, уровень жизни, численность населения, социальная сфера, социальные потребности

Короткий адрес: https://sciup.org/143163067

IDR: 143163067 | УДК: 332 | DOI: 10.31775/2305-3100-2018-1-57-61

Текст научной статьи Влияние численности сельского населения на развитие социальной сферы в муниципальных образованиях

Особую важность при реализации административной реформы в нашей стране приобретает умение органов местного самоуправления выстраивать направления своей деятельности на основе комплексного подхода к развитию территорий. Это в свою очередь, подразумевает выявление потенциала местности, а также взаимодействия с населением по вопросам долгосрочных приоритетов развития, которые позволят обеспечить реализацию главной цели работы органов местного самоуправления – это повышение уровня жизни населения.

Специфика деятельности органов местного самоуправления предполагает то, что они уполномочены способствовать удовлетворению социальных потребностей населения в различных сферах: образование, здравоохранение, культура, транспорт и другие. При этом на них возложены обязанности по решению вопросов местного значения, связанных с созданием условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация услуг для оказания медицинской помощи населению, предоставление транспортных услуг, услуг организаций культуры и другие.

Все вышеперечисленные услуги для населения организуются в муниципальных образованиях, которые представляют собой городские и сельские поселения, муниципальные районы, городские округа.

На основании статьи 11 Федерального закона №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», в «состав территории городского поселения входит один город или один поселок, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры. В состав же сельского поселения входит один сельский населенный пункт или поселок с численностью населения более 1000 человек или объединенные общей территорией несколько населенных пунктов численностью менее 1000 человек каждый»1.

Многие авторы придерживаются того мнения, что муниципальное образование – «социально-экономическая система, локализующая экономические и социальные отношения по вопросам формирования, распределения и использования экономических и социальных благ». Кроме того, очень точно дано определение социально-ориентированному развитию муниципального образования – «как процессу реализации интересов различных социальных групп и социально-территориальных общностей, направленных на рост благосостояния населения и комфортности проживания на его территории» [1].

Важным критерием для организации объектов социальной сферы в муниципальных образованиях, является численность населения, на основе которой впоследствии рассчитывается и объем необходимых ресурсов для обеспечения этих объектов. Этот показатель является ключевым при определении направления качественного изменения социальноэкономического положения населения. Особенно это актуально для сельской местности, где наблюдается катастрофическое падение численности и опустынивание территорий [2].

По данным статистики в среднем по РФ на одно сельское поселение приходится 1645 человек (01.01.2015 г.). В сравнении с 2006 годом этот показатель снизился в среднем на 305 единиц. По сравнению с переписью 2002 года, в 2010 году наблюдалась ситуация с уменьшением сельских населенных пунктов более чем на две тысячи.

В целом по стране самая многочисленная группа сельских поселений – это поселения с числом жителей от 500 до 2000 человек. Их доля в общем числе сельских поселений составляет более половины – 58,7%. Вместе с тем, в отличие от других групп, количество поселений в этой группе, а также в группе с численностью населения до 500 человек, в течение 2015 г. уменьшилось, что связано с объединением сельских поселений. В результате продолжилась тенденция роста числа сельских поселений в группах 7000 человек и более [3].

Наиболее высокими темпами увеличивается число поселений с населением 20 тыс. человек и более, что также является следствием политики их укрупнения. За 2012-2015 гг. прирост числа сельских поселений в этой группе составил 18,5%, в том числе в 2015 г. – 6,7%.

Характерным примером служит представленная ниже таблица 1, составленная по статистическим данным о числе сельских населенных пунктов в Волгоградской области.

Известно, что численность сельского населения является важным фактором социально-экономического развития территорий. Причины снижения численности сельского населения очевидны: это практически полное отсутствие мест приложения труда, слабая социальная инфраструктура, соответственно, как следствие, миграционный отток трудоспособного населения с сельских территорий. Конечно, такая ситуация просматривается не во всех регионах РФ, и прежде всего она зависит от плотности населения, проживающего на конкретной территории. Контраст проявляется, например, между сельскими районами Краснодарского края, где плотность населения 73 человека на квадратный километр и поселения Волгоградской области, где плотность населения 22 человека. Численность

Таблица 1

Динамика числа сельских населенных пунктов в Волгоградской области

|

Сельские населенные пункты с числом жителей, чел.: |

2002г. |

2010г. |

2011 г. |

2013г. |

2015 г. |

2016г. |

Изменение 2016 г. к 2002 г. |

|

|

нсп |

% |

|||||||

|

до 500 |

19 |

22 |

24 |

27 |

27 |

31 |

12 |

63,16 |

|

500 – 999 |

143 |

116 |

122 |

128 |

131 |

133 |

-10 |

-6,99 |

|

1000 – 1999 |

206 |

211 |

204 |

190 |

187 |

180 |

-26 |

-12,62 |

|

2000 – 2999 |

46 |

46 |

46 |

38 |

37 |

39 |

-7 |

-15,22 |

|

3000 – 4999 |

28 |

20 |

19 |

18 |

19 |

18 |

-10 |

-35,71 |

|

5000 – 6999 |

5 |

7 |

7 |

7 |

6 |

6 |

1 |

20,00 |

|

7000 – 9999 |

2 |

1 |

1 |

1 |

1 |

1 |

-1 |

-50,00 |

|

Итого |

449 |

423 |

423 |

409 |

408 |

408 |

-41 |

-9,13 |

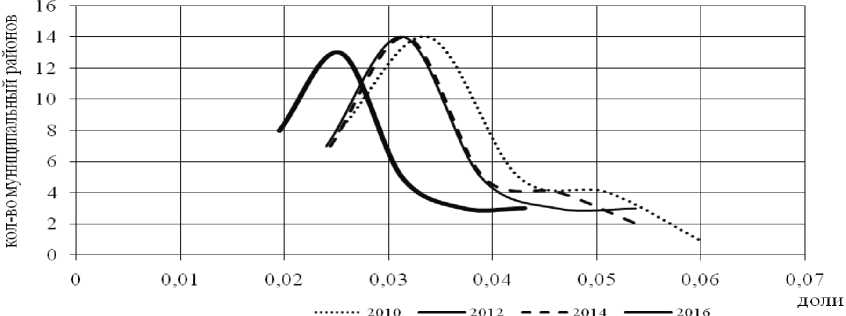

Рисунок 1. Динамика численности сельского населения Волгоградской области

в сельских поселениях Краснодарского края в более чем 6 раз выше по сравнению с Волгоградской областью. Для сравнения, в среднем в каждом сельском поселении первого региона 6137 человек, а второго 954 человека2.

Изменение численности сельского населения Волгоградского региона по муниципальным районам за период с 2010 по 2016 гг. представлено на рисунке 1. Анализ показал, что в диапазон от 0,02 до 0,04 попадают 23 муниципальных района с достаточно низкой численностью населения за весь период рассмотрения. В диапазон от 0,04 до 0,06 в 2010 году относятся 6 районов с относительно высокой численностью, но уже в 2012г. в этой группе представлен только один район. Тенденция снижения численности населения в муниципальных районах с каждым годом возрастает. Увеличивается разрыв между городскими и сельскими поселениями в уровне развития социальной сферы. _

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. База данных показателей муниципальных образований [сайт]. URL:

Экспертами в данной области постоянно ведутся дискуссии об укрупнении муниципальных образований в районах с низкой плотностью населения, так как реализация государственных функций по обеспечению граждан социальными объектами (образования, медицины, культуры) в малочисленных муниципальных образованиях, становится невыполнимой и обременительной для бюджетов различных уровней [4].

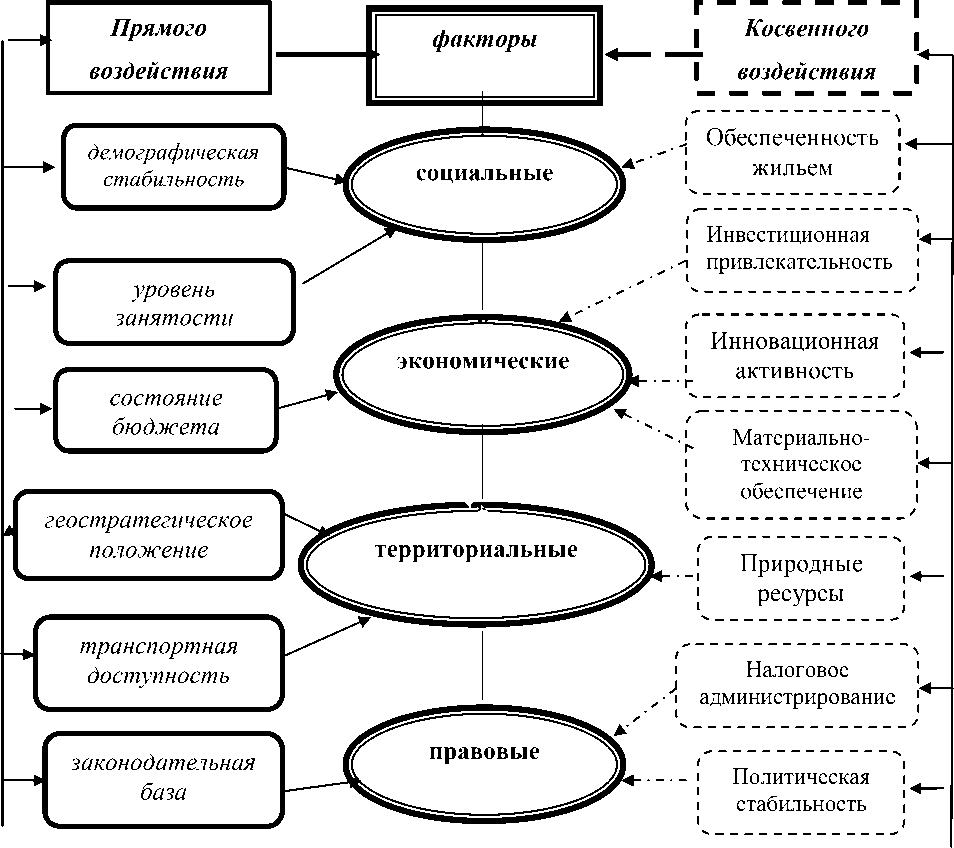

Кроме численности населения в муниципальных образованиях на реализацию государственных функций местным самоуправлением, в том числе и в сфере образования, оказывают прямое и косвенное влияние различные группы факторов (рис. 2).

Влияние представленных факторов на процесс реализации государственных функций в социальной сфере в муниципалитетах неоспоримо. В ходе анализа системы функционирования местного самоуправления представилась целая совокупность первоначальных условий и факторов, которые формируют специфический механизм, под действием которого складывается процесс становления и

Рисунок 2. Факторы прямого и косвенного влияния

развития организационных, социально-экономических элементов муниципального управления. Сложившаяся комплексность условий и факторов раскрывает характер и многие черты местного самоуправления, представляющего собой «движущую силу», способную влиять на дальнейшее развитие территории. Однако влияние значительного числа факторов на развитие муниципального образования и функционирования в нем объектов социальной сферы неоднозначно. Результат от их воздействия мультипликативен.

Исследователи многих поколений пытаются найти решения этой проблемы. Вопрос о том, какие необходимо создавать условия, чтобы влияние этих факторов было более предсказуемо, до сих пор остается открытым.

Условия для снижения влияния первой группы факторов предполагает формирование законодательной базы, фиксирующей права и гарантии местного населения и ответственность органов местной власти, полномочия которых распространены на данную территорию.

Территориальные и пространственные факторы играют особую роль в существовании и развитии муниципального образования. Непосредственно эти факторы обуславливают неравномерность реализации социальных, экономических, политических и других процессов в разных регионах РФ.

Условия социального и экономического характера имеют первоочередное значение, так как они дают полную оценку по обеспеченности, комфортности, удобстве и продолжительности жизни населения муниципального образования, что в целом отражает показатель «качества жизни населения», а также удовлетворенность жителей материальными и духовными благами.

Основными составляющими муниципальной социальной инфраструктуры (после жилищного фонда), являются объекты образования и медицинского обслуживания. Развитие этих составляющих создает условия для качественного изменения социальной сферы и как следствие способствует формированию роста человеческого потенциала общества.

В качестве перспективных направлений в развитии социальной сферы в сельских населенных пунктах представляется в виде формирования агропромышленных агломераций. По словам эксперта, созданные в этих агломерациях дополнительные рабочие места снизят миграционный отток населения и будут способствовать развитию социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях [5].

Список литературы Влияние численности сельского населения на развитие социальной сферы в муниципальных образованиях

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 (ред. от 28.12.2016) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2017) http://legalacts.ru/doc/131_FZ-ob-obwih-principah-organizacii-mestnogo-samoupravlenija/

- Попова С.А. Устойчивое развитие сельских территорий Волгоградской области: проблемы и пути решения/С.А. Попова, Т.А. Рудкова, А.С. Горбачева, Е.А. Колпакова//Известия нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. -2013. -№ 3 (31). -С.235-239.

- Самков К.Н. Методология и методика оценки социальной эффективности деятельности местной администрации в социальной сфере (на материалах города Нижняя Салда Свердловской области)//Научный вестник Уральской академии государственной службы. -2009. -№1 (6).

- О состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2014 году. Ежегодный доклад по результатам мониторинга: науч. изд. -М.: ФГБНУ «Росинформагротех». Вып. 2-й, 2016. -340 с.

- Михайлова Е.В., Зубова О.Г. Методологический подход к повышению эффективности территориального развития сельских поселений//Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. -2016. -№ 3 (36). -С. 91-97.

- Завгороднева О.В. Роль интеграции и кооперации в размещении отраслей сельского хозяйства (на примере Волгоградской области)//Известия Оренбургского Государственного Аграрного Университета. -2011. -№31(1). -Т.3. -С.251-254.