Влияние даларгина на эритроидное звено системы крови у стрессированных животных с гипотиреозом

Автор: Гармаева Д.В., Васильева Л.С., Кушеев Ч.Б., Саловаров В.О.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Ветеринария

Статья в выпуске: 5, 2014 года.

Бесплатный доступ

Авторами статьи изучено влияние даларгина на эритроидное звено системы крови у стрессированных животных с гипотиреозом. Известно, что гипотиреоз приводит к усиленному разрушению эритроцитов и истощению их резерва в костном мозге. Стресс в условиях гипотиреоза уменьшает разрушение эритроцитов, стимулирует гетеробластический эритропоэз и предотвращает истощение эритрона. Введение даларгина еще больше увеличивает сохранность эритроцитов, активирует гомобластический эритропоэз и полностью нормализует численность и состав эритроцитов периферической крови.

Гипотиреоз, стресс, даларгин, эритроциты, эритропоэз, селезенка

Короткий адрес: https://sciup.org/14083686

IDR: 14083686 | УДК: 619;612.11:616.441

Текст научной статьи Влияние даларгина на эритроидное звено системы крови у стрессированных животных с гипотиреозом

Введение . Эритроидное звено системы крови является обязательным участником формирования метаболического статуса организма, так как обеспечивает кислородом основной обмен. В этом аспекте возрастает роль эритроидного звена при гипотиреоидном состоянии организма и связанным с ним снижением основного обмена, а также при метаболической перестройке в процессе реализации стресс-реакции в условиях гипотиреоза. Коррекция изменений в эритроидном звене при гипотиреозе может увеличить адаптационные возможности организма при данной патологии и, возможно, эффективность ее лечения. В этом плане привлекают внимание регуляторные пептиды, способные воздействовать на метаболические процессы в организме, в частности, синтетический аналог лей-энкефалина – даларгин, который обладает широким спектром биологического действия – иммуномодулирующим, антистрессорным, антиоксидантным, антигипоксическим [2, 5, 8], а также восстанавливает нарушенные морфофункциональные свойства крови [7].

Материалы и методы исследований. Исследования проводились в стандартных условиях вивария на 56 беспородных белых крысах-самцах массой 180–200 г в осенне-зимний период. Содержание, питание, уход соответствовали ГОСТ Р 5025892. Экспериментальные исследования проводились согласно правилам лабораторной практики при проведении доклинических исследований в Российской Федерации (ГОСТ З 51000.3-96 и 51000.4-96). Экспериментальный гипотиреоз моделировали введением перорально (с кормом) мерказолила в дозе 10 мг/кг ежедневно в течение 8 недель [4]. Иммобилизационный стресс моделировали однократной 6-часовой иммобилизацией на спине. Животных разделили на 4 группы. Контрольную группу составили 8 интактных животных, 48 животным моделировали гипотиреоз, из них 18 крыс не получали других воздействий (группа Г). Остальные животные после отмены мерказолила подвергались иммобилизационному стрессу (18 крыс, группа ГS) и 12 крысам вводили внутримышечно даларгин в дозе 0,1 мг/кг двукратно – за сутки и непосредственно перед иммобилизацией (группа ГSД). Доза и режим введения препарата выбирались на основании данных литературы о максимально выраженном иммуномодулирующем и стресс-лимитирующем действии даларгина [7]. Из эксперимента животных выводили с помощью эфирной эвтаназии. Материал для исследования (периферическую кровь, красный костный мозг и селезенку) брали на 2-, 7-, 28-е сут после отмены мерказолила. Кровь получали из хвостовой вены, в камере Горяева подсчитывали число эритроцитов, определяли их осмотическую резистентность (ОРЭ) по методу А.А. Яновского [3], затем изготавливали мазки крови и красного костного мозга (ККМ) из бедренной кости и окрашивали их по Паппенгейму [3]. В мазках крови дифференцировали и подсчитывали процентное количество микроцитов (размер < 7 мкм), нормоцитов (7–8 мкм) и макроцитов (> 8 мкм) с последующим пересчетом на абсолютное количество в 1 л крови. В мазках ККМ подсчитывали миелограмму (на 1000 клеток). Вычисляли индексы пролиферации (ИП) и созревания (ИС) клеток эритропоэза по формулам [1]:

ИП=[(ПроЭр*0+БН*+1+ПН*2)/(ПроЭр+БН+ПН)]*∑, ИС=[(ПН*0+ОН*1+Эр*2)/(ПН+ОН+ЭР)]* ∑, где ПроЭр – количество проэритробластов; БН – количество базофильных нормобластов; ПН – количество полихроматофильных нормобластов; ОН – количество оксифильных нормобластов; Эр – количество зрелых эритроцитов в костном мозге; ∑ сумма всех клеток эритроидного ряда.

Селезенку взвешивали, затем получали гистологические срезы, выявляли гемосидерин по методу Перлса [3] и проводили морфометрию (определяли в % объемную долю красной пульпы и гемосидерина с последующим пересчетом полученных данных на абсолютную массу в граммах).

Полученные данные обрабатывали статистически с определением типа распределения вариационных рядов, среднего арифметического, ошибки среднего, среднего квадратичного отклонения (Statistica v.6). Достоверность различий средних величин определяли по t-критерию Стьюдента при р<0,05.

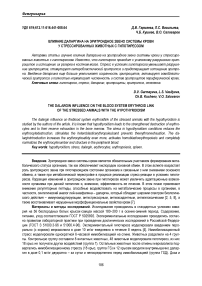

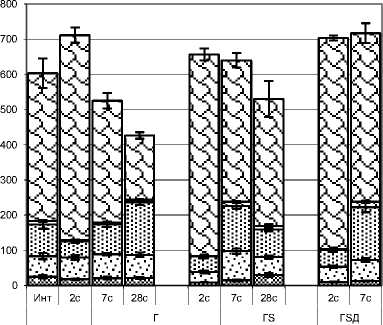

Результаты исследований и их обсуждение . У животных с гипотиреозом на 2-е сут наблюдения количество эритроцитов в периферической крови проявило тенденцию к увеличению (рис. 1, а ), что сопровождалось в ранние сроки наблюдения макроанизоцитозом, который к 28-м сут сменялся микроанизоцитозом (рис. 1, б ).

осм.рез. —^— эрит.

□макро- ■нормо- □микро-

а

б

Рис. 1. Изменение осмотической резистентности, количества эритроцитов (*1012 /л) (а) и абсолютное количество микро-, нормо- и макроэритроцитов (*1012/л) (б) в периферической крови у нестрессированных (Г) и стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) при коррекции даларгином (ГSД)

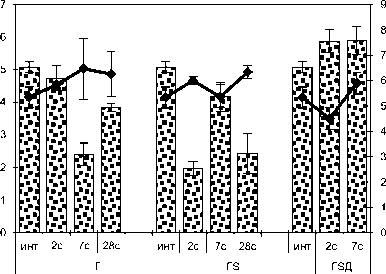

При этом во все сроки наблюдений более чем в 2 раза (р<0,05) (рис. 1, а ) снижалась ОРЭ, а в селезенке в 1,3 раза возрастала масса красной пульпы (КП) и в 2–3,9 раза – масса гемосидерина (р<0,05) (рис. 2).

Гемосидерин КП

Рис. 2. Изменение массы красной пульпы и гемосидерина в ней (г) у нестрессированных (Г) и стрессированных животных с гипотиреозом, не получавших (ГS) и получавших даларгин (ГSД)

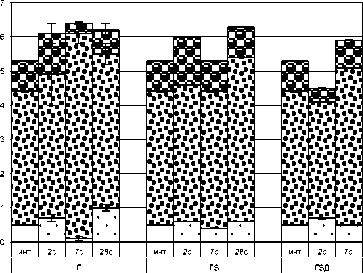

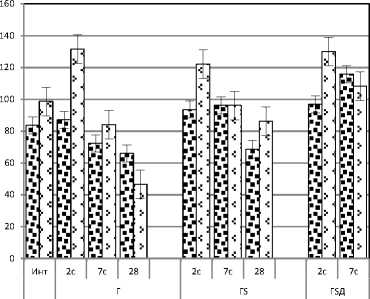

Представленные данные указывают на увеличение разрушения эритроцитов в селезенке, что, вероятно, ведет к стимуляции эритропоэза в ранние сроки наблюдения. Это подтверждается результатами исследования ККМ, в котором уже на 2-е сут наблюдения уменьшилось количество проэритробластов в 1,4 раза, полихроматофильных - в 1,8, оксифильных эритробластов - в 3 раза (рис. 3, а ). При этом увеличилось в 1,4 раза депо зрелых эритроцитов за счет стимуляции их созревания (ИС увеличился в 1,3 раза; р<0,05) (рис. 3, б ). Эти данные свидетельствуют о подключении гетеробластического пути эритропоэза. После 7 сут наблюдения показатели ККМ начали снижаться, что привело к быстрому уменьшению резерва зрелых эритроцитов, который к 28 сут оказался в 2,3 раза меньше, чем у интактных животных, при этом в эритроне снизились ИП в 1,3 раза, а ИС в 2 раза, но увеличилась в 1,7 раза численность полихроматофильных нормо-бластов. Из этого следует, что при гипотиреозе постепенно компенсаторные резервы костного мозга снижаются и истощаются, что отражается в нарастании микроэритроцитоза в периферической крови.

У стрессированных животных с гипотиреозом через 7 сут ОРЭ увеличилась до нормы, но разрушение эритроцитов в селезенке (которое отражает масса гемосидерина) практически не уменьшилось (рис. 1, а ). Тем не менее микроэритроцитоз через 28 сут не регистрировался, а макроэритроцитоз в ранние сроки наблюдения был более выражен, что косвенно указывает на гетеробластический путь эритропоэза (рис. 1, б). В ККМ стресс стимулировал сначала созревание эритроцитов (Ис возрос в 1,2 раза; р<0,05) на 2-е сут, а затем и пролиферацию (Ип увеличился в 1,2 раза; р<0,05) на 7-е сут. К концу наблюдения у стрессированных животных ИС эритроцитов был в 1,8 раза (р<0,05) выше, чем у нестрессированных с гипотиреозом, а костномозговой резерв эритроцитов не истощался и оставался вдвое больше, чем у нестрессированных животных с гипотиреозом (рис. 3, б ).

Учитывая, что дефицит тиреоидных гормонов при гипотиреозе приводит, прежде всего, к нарушению энергетического обмена, а стресс-реакция стимулирует выброс гормонов надпочечников, мобилизующих углеводный обмен, есть основание полагать, что позитивное действие стресса на состояние эритроидного звена системы крови связано с частичной компенсацией недостаточности гормональных влияний на энергетический обмен при гипотиреозе.

Предварительное введение даларгина стрессированным животным с гипотиреозом привело к отмене некоторых эффектов стресса, скорее всего, вследствие стресс-лимитирующего действия даларгина, препятствующего реализации адаптационных механизмов. В частности, в стадию тревоги стресса (на 2-е сут) количество эритроцитов в периферической крови не изменялось, оставаясь на уровне интактных животных (рис. 1, а), при этом не выявлялся макроцитоз (рис. 1, б). На основании этих данных можно предположить, что даларгин отменяет индуцированную стрессом перестройку эритропоэза на гетеробластический путь в стадию тревоги стресса, сохраняя гомобластический эритропоэз, восполняющий недостаток эритроцитов в стадию резистентности стресса. На 2-е сут наблюдения под влиянием даларгина масса КП селезенки имела тенденцию к возрастанию, а количество гемосидерина повысилось в 1,3 раза в сравнении с животными, не получавшими даларгин (рис. 2). В стадию резистентности (на 7-е сут) не возрастали ОРЭ, а масса и количество гемосидерина в КП селезенки оставались на низком уровне, что свидетельствует о замедлении разрушения эритроцитов в селезенке под действием даларгина (рис. 2). В ККМ не изменялось соотношение популяций эритрона (рис. 3, а), но ускорилось созревание эритроцитов, ИС увеличился в 1,2 раза, ИП увеличился в 1,2 раза по сравнению со стрессированными животными, не получавшими даларгин (рис. 3, б). Из этого следует, что даларгин при гипотиреозе и стрессе оказывает на эритроидное звено существенное влияние, стимулирует сначала созревание клеток эритрона, а затем их пролиферацию, оптимизируя функциональные возможности и картину красной крови.

в ПЭБ □ БН □ ПН □ ОН □ Эр

□ИП □ИС

а

б

Рис. 3. Количественное соотношение клеток эритроидного ряда в красном костном мозге (а), индекс пролиферации (ИП, усл. ед.) и индекс созревания (ИС, усл. ед.) (б) у нестрессированных (Г)

и стрессированных животных с гипотиреозом (ГS) и при коррекции даларгином (ГSД) из 1000 клеток: ПЭБ – проэритробласты; БН – базофильные нормобласты; ПН – полихроматофильные нормобласты;

ОН – оксифильные нормобласты; Эр – зрелые эритроциты

Выводы

-

1. У животных с гипотиреозом наблюдалось долговременное снижение ОРЭ и усиливалось разрушение эритроцитов в селезенке, что привело к перенапряжению компенсаторных возможностей ККМ и истощению костномозгового резерва эритроцитов.

-

2. Влияние стресса на эритроидное звено в условиях гипотиреоза проявляется в повышении ОРЭ, уменьшении разрушения эритроцитов в селезенке, нормализации скорости созревания эритроцитов и увеличении их костномозгового резерва.

-

3. Введение даларгина стрессированным животным с гипотиреозом существенно уменьшает разрушение эритроцитов в селезенке, активирует пролиферацию и созревание клеток эритропоэза по гомобла-стическому пути и полностью нормализует численность и состав эритроцитов периферической крови.