Влияние динамики перемещения приэлектродной области электрической дуги на эрозию двухкамерного анода

Автор: Батомункуев Д. Ю., Ващенко С. П., Николаев М. С.

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Химия. Физика @vestnik-bsu-chemistry-physics

Статья в выпуске: 2, 2025 года.

Бесплатный доступ

В работе приведено экспериментальное исследование динамики перемещения анодной области дуги в двухкамерном электроде плазмотрона и его эрозии в диапазоне скоростей от 40 до 76 м/с. Изучена форма радиального участка столба электрической дуги для разной скорости перемещения ее анодной области. Установлена U-образная зависимость эрозии двухкамерного анода от скорости перемещения приэлектродной области дуги, а также существование критической скорости перемещения опорного пятна электрической дуги, выше которой происходит резкий — на порядок — рост уровня удельной эрозии анода. Выявлено наличие микромасштабного шунтирования в приэлектродной области дуги при скорости ее перемещения свыше критической. Масштаб процесса шунтирования примерно равен диаметру приэлектродного участка столба дуги, а частота — десятки килогерц. При скорости анодной области дуги ниже критической происходит ее непрерывное перемещение по поверхности электрода.

Электрическая дуга, плазмотрон, двухкамерный анод, радиальный участок дуги, критическая скорость, шунтирование, эрозия электрода

Короткий адрес: https://sciup.org/148331953

IDR: 148331953 | УДК: 533.924 | DOI: 10.18101/2306-2363-2025-2-3-10

Текст научной статьи Влияние динамики перемещения приэлектродной области электрической дуги на эрозию двухкамерного анода

Одним из широко распространенных типов плазмотронов для промышленных установок является плазмотрон двухкамерной схемы. Авторами работы [1] выявлено, что смена полярности подключения электродов с прямой на обратную в двухкамерном плазмотроне дает повышение напряжения на 31,8%, это дает пре- имущество в ресурсе электрода, поскольку позволяет получить необходимую мощность с меньшей силой тока.

В ходе ранних исследований двухструйного плазмотрона с цилиндрическими электродами [2, p. 556; 3] было обнаружено, что увеличение скорости перемещения анодного пятна V п до 30 м/с дает снижение уровня удельной эрозии анода G до значений ≈5∙10-11 кг/Кл. При этом потенциальный диапазон изменения уровня эрозии много больше, чем для катода ввиду характера наблюдаемой тенденции снижения G.

Опираясь на имеющиеся данные, можно предположить для двухкамерного анода уменьшение G при увеличении Vп. Детальному изучению данного феномена в двухкамерном аноде при скоростях перемещения опорного пятна дуги выше 30 м/с посвящена настоящая работа.

В качестве управляющих параметров для Vп были выбраны суммарный расход газа и скорость газа в завихрителях, определяемая суммарной площадью поперечных сечений подводящих каналов в завихрителях. Исследование включало определение G, Vп и видеосъемку радиального участка.

-

1 Описание установки

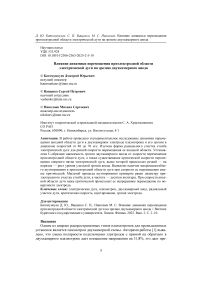

Двухкамерный плазмотрон с обратной полярностью включения электродов (рис. 1) был подключен к пульту управления, на котором задаются сила тока I и расходы плазмообразующего газа G1, G2 в первую (расположенную в глухом конце плазмотрона) и вторую (расположенную между анодом 1 и катодом 2) вихревые камеры соответственно. Внутренний диаметр анода составлял 34∙10-3 м, а длина — 120∙10-3 м. Толщина стенки анода 8∙10-3 м. Диаметр выходного электрода-катода составлял 20∙10-3 м. В торце глухого конца плазмотрона было установлено смотровое окно 3, через которое осуществлялось наблюдение.

Видеосъемка проводилась напрямую через смотровое окно с использованием высокоскоростной видеокамеры Photron FASTCAM SA-Z 480K. Измерение скорости осуществлялось с помощью фотодиода и осциллографа: изображение некоторой точки на окружности в зоне привязки 4 проецировалось на фотодиод 5. В момент прохода через эту точку радиальный участок дуги увеличивал освещенность фотодиода и напряжение на фотодиоде. Осциллограмма регистрировалась запоминающим осциллографом 6. Средняя скорость перемещения прианодного участка дуги определялась по периоду его вращения по внутренней поверхности электрода.

Рис. 1. Схема установки для определения Vп

Скорость движения анодного пятна дуги зависит от скорости движения газа, которая определяется расходом газа, суммарной площадью поперечных сечений отверстий в завихрителях и давлением в канале плазмотрона. Для разделения влияния этих факторов было проведено исследование с изменяемой площадью поперечного сечения проходных отверстий S 1 и S 2 в завихрителях в четырех различных конфигурациях (таблица 1), отличающихся сочетанием количества отверстий N 1 и N 2 и их диаметров d 1 и d 2 , что дает различные суммарные площади S 1 и S 2 . Кольцо завихрителя I установлено в глухом конце внутреннего электрода, кольцо завихрителя II размещено в межэлектродном зазоре.

Таблица 1

Описание конфигураций завихрителей с указанием количества, диаметров и суммарной площади поперечного сечения отверстий

|

Конфигурация (N 1 +N 2 ) |

Кольцо I |

Кольцо II |

|

N 1 / d 1 , 10-3 м / S1, мм2 |

N 2 / d 2 , 10-3 м / S 2 , мм2 |

|

|

(9+12) |

9 / 2,5 / 44,18 |

12 / 3,0 / 84,82 |

|

(6+9) |

6 / 2,5 / 29,45 |

9 / 3,0 / 63,62 |

|

(3+4) |

3 / 2,5 / 14,73 |

4 / 3,0 / 28,27 |

|

(3+3) |

3 / 2,5 / 14,73 |

3 / 3,0 / 21,21 |

Уровень эрозии электродов определялся весовым методом с продолжительностью запуска в одном режиме примерно 1 час.

-

2 Результаты и их обсуждение

-

2.1 Скорость перемещения анодного пятна электрической дуги при регистрации фотодиодом

-

На первом этапе работы была собрана информация о Vп во всех конфигурациях при расходах газа от 0,015 до 0,020 кг/с на шлифованной (гладкой) поверхности электрода.

В таблице 2 приведены результаты измерений Vп анодного пятна дуги в зависимости от расхода газа в различных конфигурациях. Сила тока I — 225 А, отношение расходов G1:G2 = 1:2, единица измерения V п — м/с.

Зависимость V п от расхода газа в различных конфигурациях

Таблица 2

|

Конфигурация |

Расход газа в плазмотрон G1+G2, кг/с |

|||||

|

0,015 |

0,016 |

0,017 |

0,018 |

0,019 |

0,020 |

|

|

(9+12) |

40,8 |

43,3 |

47,4 |

50,6 |

51,7 |

52,9 |

|

(6+9) |

53,4 |

54,9 |

57,7 |

59,3 |

60,9 |

63,7 |

|

(3+4) |

63,0 |

66,4 |

67,2 |

69,0 |

71,5 |

74,8 |

|

(3+3) |

65,3 |

67,5 |

69,4 |

72,3 |

74,0 |

75,7 |

Полученный диапазон 40–76 м/с позволяет определить зависимость уровня удельной эрозии в неисследованном для двухкамерного анода диапазоне скоро- стей. Выявлено, как и в [4], существенное влияние площади S1 и S2 на скорость перемещения пятна дуги. К примеру, переход от конфигурации (9+12) к (3+4) приводит к увеличению Vп от 40,8 до 63,0 м/с при расходе 0,015 кг/с.

-

2.2 Уровень удельной эрозии

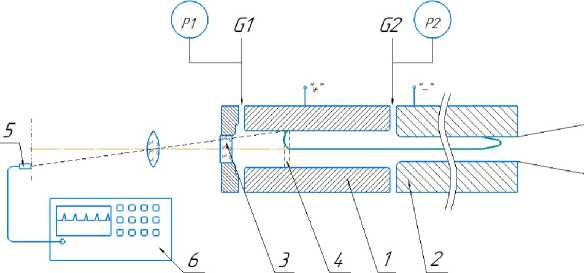

Уровень удельной эрозии снимался в четырех конфигурациях с расходом газа 0,020 кг/с. Результаты показаны на рис. 2. Помимо уровня удельной эрозии в процессе эксперимента отслеживалась скорость анодного пятна дуги.

Она снизилась относительно скорости, измеренной в первом блоке измерений (таблица 2). Особенно это заметно в конфигурациях (3+3) и (3+4). Предположительно, изменение вызвано нарастанием шероховатостей в зоне привязки дуги.

Рис. 2. Зависимость уровня удельной эрозии от (N1+N2), G1+G2 и Vп.

Синие точки — данные из [2, p. 556], зеленые — из [3], красные точки — данные авторов при G1+G2 = 0,020 кг/с

Видно, что величи н а G существенно зависит от выбора конфигурации. При этом наблюдается её увеличение практически на порядок с ростом Vп, вызванным уменьшением S1 и S2 при неизменном расходе газа.

Для определения причин полученных результатов была проведена серия экспериментов с высокоскоростной видеосъемкой радиального участка дуги на внутреннем электроде-аноде.

-

2.3 Видеосъемка ф о рмы и динамики перемещения радиального участка дуги как макрообъек т а

Возрастание G мож е т объясняться переходом к мелкомасштабному шунтированию анодного пятна д уги, описанному в [5] и [6].

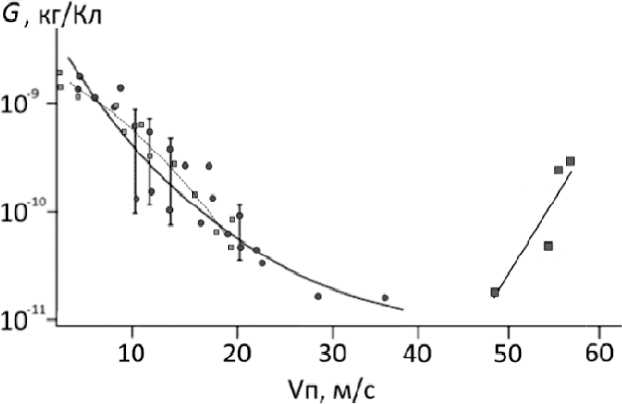

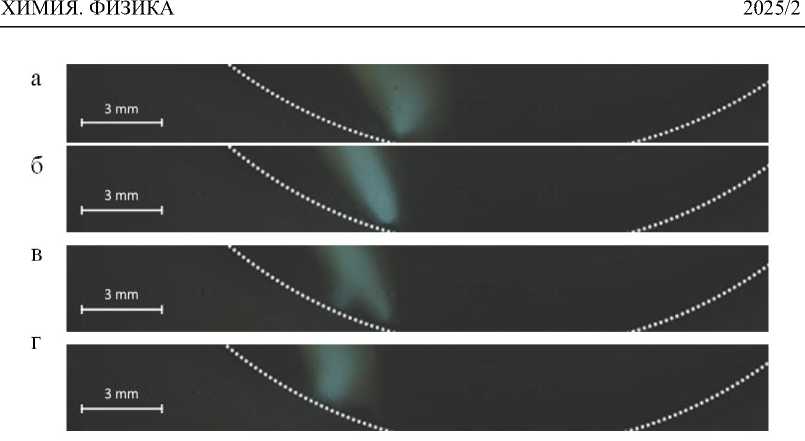

Для проверки этой гипотезы была проведена высокоскоростная видеосъемка (20 000 кадр/с, 1024×1024 пикс.) формы радиального участка дуги и движения анодного пятна. Однако при анализе изображений (рис. 3) не выявлено статистически значимых изменений формы дуги при варьировании параметров. Угол ме- жду приэлектродным участком и поверхностью электрода (~35° ±5-6°) и структура центральной области стабильны. Наблюдалось равномерное перемещение дуги без скачков. Анализ последовательности кадров (30-50 кадров на оборот) показал стабильную скорость Vп без видимых скачков между кадрами. Точки привязки дуги варьировались по углу от оборота к обороту, что исключает скачкообразное движение опорного пятна по нескольким дискретным точкам привязки на окружности.

а б в г

Рис. 3. Кадры видеосъемки дуги при различных конфигурациях N1+N2, расход газа G1+G2 = 0,02 кг/с. Конфигурации: а — (9+12), б — (6+9), в — (3+4), г — (3+3)

Помимо этого наблюдается отсутствие влияния расхода газа и выбора конфигурации завихрителей на форму радиального участка как макрообъекта.

Таким образом, гипотеза о мелкомасштабном шунтировании радиального участка, проявляющемся при увеличении скорости перемещения, не была подтверждена.

-

2.4 Видеосъемка динамики перемещения радиального участка дуги в приэлектродной зоне

-

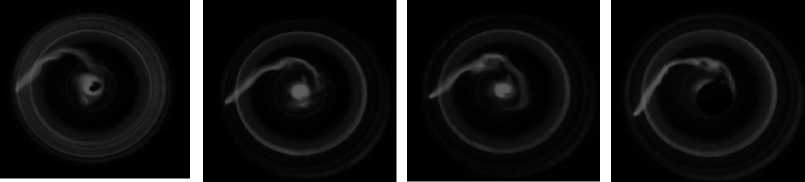

2.5 Обсуждение результатов

Отсутствие заметных видимых отличий в форме радиального участка дуги и отсутствие на кадрах зафиксированного акта мелкомасштабного шунтирования предполагает наличие какого-то другого механизма увеличения G. В связи с этим было рассмотрено поведение дуги в приэлектродной области с максимально возможной частотой кадров. Возможности видеокамеры позволили снять поведение дуги с частотой 480 000 кадр/с при съемке в ограниченной области регистрации (512×56 пикселей). На рис. 4 показаны кадры видеосъемки перемещения дуги в приэлектродной области в конфигурации (3+3) с расходом газа 0,020 кг/с. Белой пунктирной линией обозначен путь перемещения опорного пятна дуги, являющийся окружностью диаметром 0,034 м. В кадре захвачено 75 градусов от окружности, вдоль которой перемещается опорное пятно дуги.

Отсчет времени ведется от кадра на рис. 4а. Наблюдается задержка анодного пятна в течение 25,000 мкс с уменьшением угла между дугой и поверхностью электрода (рис. 4б), образованием нового канала в течение 4,167 мкс (рис. 4в) и отмиранием старого в течение 8,333 мкс (рис. 4г). В наблюдаемом секторе перемещения дуги происходит порядка десятка таких задержек. Можно обозначить данное явление как микромасштабное шунтирование, происходящее на величинах порядка сотен микрометров.

ВЕСТНИК БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Рис. 4. Кадры видеосъемки перемещения приэлектродной области дуги: а — 0 мкс, б — 25,000 мкс, в — 29,167 мкс, г — 37,500 мкс

В конфигурации (3+4) картина сходная. В конфигурациях (6+9) и (9+12) задержки анодного пятна дуги наблюдались эпизодически.

Как показали эксперименты, в случае использования газовихревой стабилизации дуги имеется критическое значение V п , при превышении которого G увеличивается на порядок. Вместе с этим V п является не единственным существенным фактором, влияющим на G. Например, уменьшение скорости Vп на 2% при переходе от конфигурации (3+4) к (6+9) приводит к уменьшению G в 5 раз. По-видимому, существенным фактором является также характер поперечного обдува дуги плазмообразующим газом в приэлектродной зоне, зависящий от разницы скоростей газа и опорного пятна дуги. Чем больше скорость набегающего потока газа относительно скорости опорного пятна дуги, тем больше уровень удельной эрозии.

Из полученных результатов можно сделать вывод о существовании оптимальных значений V п и скорости газа V φ в завихрителях для обеспечения минимального уровня удельной эрозии в двухкамерном аноде при заданной геометрии анода и расходах газа.

Выводы

В работе проведено экспериментальное исследование динамики перемещения анодной области дуги в двухкамерном электроде плазмотрона и его эрозии в диапазоне скоростей от 40 до 76 м/с. Установлен U-образный характер зависимости эрозии двухкамерного анода от скорости перемещения приэлектродной области дуги. При увеличении Vп свыше критической происходит резкий — на порядок величины — рост уровня удельной эрозии анода. Величина критической скорости для исследованного электрода и условий проведения экспериментов составила около 55 м/с.

При скорости перемещения анодной области дуги ниже критической происходит ее непрерывное движение по поверхности электрода.

При значениях V п выше критической установлено существование микромасштабного шунтирования. Масштаб процесса шунтирования примерно равен диаметру приэлектродного участка столба дуги, а частота — десятки килогерц.

За исключением приэлектродной области изменения S1, S2 и (G1+G2) оказывают слабое влияние на форму радиального участка столба дуги.

При скорости выше критической происходит постепенное падение скорости движения анодной области дуги на 10–15% за счет развития шероховатости на рабочей поверхности электрода.