Влияние динамики выпадения 131I вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на величину поглощенных доз в щитовидной железе для жителей Брянской и Калужской областей России

Автор: Питкевич В.А., Хвостунов И.К., Шишканов Н.Г.

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7, 1996 года.

Бесплатный доступ

Авторами разработана модель оценки поглощенных доз в щитовидной железе, которая использует ранее полученные методом моделирования атмосферного переноса 131I временные зависимости объемной концентрации в приземном слое воздуха и плотности выпадения 131I на почву. На примере Брянской и Калужской областей РФ показано существенное влияние динамики выпадения 131I на загрязненные вследствие аварии на ЧАЭС территории на оценку поглощенных доз в щитовидной железе у жителей этих областей. Индивидуальные поглощенные дозы оценены по результатам прямой радиометрии щитовидной железы, проведенной в мае-июне 1986 г. В работе также проведена верификация и сопоставление данных радиометрии щитовидной железы для загрязненных территорий Брянской и Калужской областей. Показана необходимость введения поправки, которая, как правило, уменьшает оцененные ранее активности инкорпорированного 131I. Среднее значение поправки составляет примерно 0.1 мкКи и она не зависит от возраста обследуемого. Средние поглощенные дозы в щитовидной железе у жителей ряда загрязненных населенных пунктов Брянской области больше, чем в Калужской области от 5 до 15 раз по различным возрастным группам. В работе проведен анализ связи между величинами оцененных поглощенных доз в щитовидной железе и плотностью загрязнения территорий 137Cs. Показана необоснованность статистической гипотезы о линейной зависимости средней дозы в щитовидной железе от плотности загрязнения населенного пункта 137Cs для жителей загрязненных районов Калужской и Брянской областей.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169702

IDR: 170169702

Текст научной статьи Влияние динамики выпадения 131I вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на величину поглощенных доз в щитовидной железе для жителей Брянской и Калужской областей России

Самым значимым по возможным отрицатель ным последствиям для здоровья населения , про живающего на загрязненных вследствие Чернобы льской катастрофы территориях , является внут реннее облучение щитовидной железы радионук лидами йода . В Российском Национальном ра диационно - эпидемиологическом регистре ( РНРЭР ) очень мало данных об индивидуальных поглощен ных дозах внутреннего облучения щитовидной железы . Поэтому весьма актуальной является задача оценки и реконструкции индивидуали зированных поглощенных доз в щитовидной желе зе для лиц , включенных в РНРЭР , на основе всех имеющихся данных о загрязнении окружающей среды , а также данных индивидуальной радио метрии щитовидной железы .

Вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в атмосферу было выброшено большое количество радионуклидов йода , которые обусловили загряз нение значительных по площади участков земной поверхности в мае - июне 1986 г . Особенностью аварии на Чернобыльской АЭС явился протяжён ный во времени процесс радиоактивного загряз нения территорий вследствие серии последова тельных выбросов радиоактивных веществ , про должавшихся вплоть до конца мая 1986 г . [1]. Об этом также свидетельствуют данные измерений динамики выпадений 131I и 132Te на планшеты в месте расположения ряда метеостанций на терри тории бывшего СССР [2]. Однако ясного и завер шенного понимания всех деталей процесса фор мирования загрязнения всей территории СНГ ра дионуклидами йода в аэрозольной или газообраз ной формах в настоящее время нет . С использо ванием различных подходов по результатам гам ма - спектрометрии проб почвы в работах [3] и [4] построены карты выпадений 131I на почву на тер ритории СНГ и России соответственно . Однако эти данные не описывают динамику загрязнения тер риторий . В работах [5, 6] приведены результаты моделирования процесса переноса радионукли дов в атмосфере на различные расстояния . Одна ко данными этих работ воспользоваться напрямую для оценок поглощенных доз в щитовидной желе зе не представляется возможным .

В работе [7] с помощью статистической модели [8] турбулентной диффузии радиоактивной примеси в атмосфере была предпринята попытка восстановить динамику выпадений 131I, 132I, 133I на территории России. Эта работа не претендует на окончательное решение проблемы восстановления динамики загрязнения территории СНГ радионуклидами йода. Однако полученные в ней результаты могут служить основой для оценки поглощенных доз в щитовидной железе на примере двух областей России - Брянской и Калужской, в которых была проведена массовая радиометрия щитовидной железы в мае-июне 1986 г. При этом не надо вводить предположения о виде функции поступления 131I в окружающую среду, как это делается во всех опубликованных работах по оценкам поглощенных доз в щитовидной железе.

Массовое дозиметрическое обследование на селения в России было проведено на территории Брянской [9] и Калужской [10] областей в мае - июне 1986 г . В работе [11] оценка поглощенных доз в щитовидной железе проводилась в предпо ложении мгновенного поступления 131I на террито рию Калужской области ( условно принято - 1 мая 1986 г .). В работе [9] сделано предположение о том , что функция поступления 131I в организм че ловека постоянна в течение 15 суток после за грязнения территории и затем экспоненциально убывает . В методическом руководстве [12] приве дены способы оценок поглощенных доз в щито видной железе при различных предположениях о характере поступления радионуклидов йода в щи товидную железу .

В нашей работе мы используем функцию по ступления 131I на почву и в приземный слой возду ха , оцененную по модели атмосферного переноса с учетом “ локальных эффективных осадков ” [7], которые согласуют модельные функции с данными измерений 131I на местности или с данными рекон струкции .

Поглощенную дозу облучения щитовидной же лезы радионуклидами йода определяют , в ос новном , загрязненность окружающей среды и про дуктов питания . Загрязненность продуктов питания и рацион их потребления определяют интенсив ность поступления радионуклидов в организм че ловека . На поглощенную дозу также влияют пара метры метаболизма йода в организме человека . Эти параметры хорошо изучены , однако они отно сятся , в основном , к среднестатистическому " стан дартному " человеку . Снижение погрешности в оце нке дозы можно добиться путем использования возможно большего числа индивидуальных пока зателей , в частности , прямых измерений инкорпо рированной активности , особенностей загрязнения местности пребывания , миграции человека во время наиболее интенсивного поступления радио нуклидов йода в организм летом 1986 г . и индиви дуального рациона питания .

В данной работе изложена методика и проведены расчеты индивидуальных доз облучения щитовидной железы у части жителей Брянской и Калужской областей, у которых в 1986 г. были проведены измерения инкорпорированной в щитовидной железе активности 131I. При этом для Калужской области нами использованы верифицированные данные индивидуальной радиометрии щитовидной железы для лиц, включенных в Российский государственный медико-дозиметрический регистр и проживавших на момент аварии в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах. В развитой модели учитывается облучение щитовидной железы инкорпорированным 131I, поступившего в организм пероральным и ингаляционным путями.

1. Дозиметрическая модель облучения щитовидной железы

Содержание радионуклидов йода в щитовид ной железе определяется динамикой поступления и выведения радионуклидов . Баланс указанных процессов описывается следующим уравнением :

dht) = b(t) - (Л + kout)h(t), (1)dt

h(t=0) = 0, где b(t), кБк-сут-1 - скорость поступления радионуклида в организм человека;

h(t) , кБк - зависящая от времени активность 131I в щитовидной железе ;

Л - постоянная распада 131I:

Л = 0.0862, сут -1;

k out , сут -1 - константа скорости биологического выведения 131I из щитовидной железы : k out =0.693/ T b ; T b - период полувыведения , сут .

В данной работе мы не используем формулы из руководства [12] вследствие их громоздкости и несколько иного нашего формального подхода , который нам представляется предпочтительнее . Основная задача при оценке дозы состоит в рас чете скорости поступления b(t) . При заданной b(t) уравнение (1) имеет решение в общем виде :

t

h(t) = e - f J b(x )e^"xdx, (2)

где A eff = Л + k out - эффективная скорость выведе ния радионуклидов из щитовидной железы .

Две основные компоненты определяют количе ство поступающей активности в щитовидную же лезу : пероральный путь с потребляемым загряз ненным молоком и ингаляционный путь [9, 12, 13].

Исследования динамики накопления радионук лидов йода в молоке лактирующих коров [14] по казали , что концентрация йода в молоке имеет максимум на 3-5 сутки после начала потребления загрязненных кормов . В модели [15], модифици рующей классическую модель [16], концентрация радионуклидов в молоке аппроксимируется сле дующей зависимостью :

c1(t)=Ct⋅g(t) g(t)=Q⋅(e--rt-e--st),

где t , сут - интервал времени , отсчитываемый от начала потребления коровой загрязненного корма ;

C l (t) , кБк - л -1 - удельная концентрация 131I в мо локе ;

C t , кБк - сут -1 - начальная скорость поступления активности в организм коровы ;

Q , r , s - параметры аппроксимации :

Q = 0.818 сут - л -1; r = 0.176 сут -1;

s = 0.9 сут -1.

Аппроксимация c i (t) в форме (3) учитывает в неявном виде конкурирующие процессы хро нического поступления радионуклидов йода в ор ганизм коровы с кормом и снижение активности за счет метаболических процессов и радиоактивного распада . Параметры аппроксимации подбираются таким образом , чтобы модель наилучшим образом воспроизводила экспериментальные результаты по времени достижения максимальной концентра ции активности в молоке и величине интегральной активности , секретируемой организмом коровы в молоко [14, 15]. Использованные в нашей работе значения параметров были получены для начала выпаса животных в весенний период .

Модель [15] предсказывает загрязненность мо лока при однократном загрязнении окружающей среды , когда в момент t = 0 формируется началь ная плотность загрязнения а , кБк / м 2. Начальная скорость поступления активности в организм коро вы пропорциональна начальной плотности загряз нения [14]:

Ct = а - а0, (4)

где а ( кБк / сут )/( кБк / м 2) - параметр , учитывающий процессы перехода активности радионуклидов из травы и почвы в молоко коровы .

Обобщение модели [15] на случай длительного выпадения радионуклидов состоит в следующем . Пусть плотность загрязнения была сформирована в результате выпадения п порций радионуклида в моменты t i , t 2 , ..., t n , каждая из которых давала вклад в суммарную плотность загрязнения , соот ветственно - а 1 , а 2 , ..., а п . Используя (3) и (4), по лучаем динамику удельной концентрации активно сти радионуклидов йода в молоке при длительных выпадениях в виде :

n

c(t)=∑c1(t-ti)= i=1

n

= ∑α⋅σi0(t-ti).

i = 1

На скорость поступления активности 131I в организм человека влияет, в основном, рацион потребления молока, а также длительность пребывания на загрязненных территориях в мае-июне 1986 г. Ингаляционное поступление активности определяется концентрацией радиоактивного аэ- розоля в приземном слое воздуха x(t), Бк/м3 и скоростью легочной вентиляции w, м3/сут. Скорость w зависит от возраста человека и может быть оценена по совокупности опубликованных данных [13].

Мы вычисляли скорость поступления активно сти b(t) по формуле :

b(t) = f-[km(c1 (t)Li + c2 (t)L2) + 6 + kinX(t)w ]• n(t) • s(t), (6)

где f = 0.3 - доля активности радионуклида , пе решедшей из крови в щитовидную железу ;

k inm = 1 - доля активности радионуклида , пе решедшей из желудочно - кишечного тракта в кровь ;

k ina = 0.63 - доля активности радионуклида , пе решедшей из легких в кровь [17];

C l (t) , C 2 (t) , кБк / л - концентрация 131I в молоке , произведенном в общественном и частном секто рах соответственно ;

-

L 1 , L 2 , л / сут - потребление молока , произ веденного в общественном и частном секторах соответственно ;

-

n (t) - функция , учитывающая миграцию че ловека в период интенсивного поступления ра диоактивного йода в молоко ;

s(t) - функция , учитывающая защитные меро приятия , например , прием стабильного йода и т . п .

Известно [9], что загрязненность молока из ча стного сектора в начальный период после аварии была , в среднем , в p = 2 ^ 3 раза выше , чем загряз ненность молока из общественных хозяйств . В наших расчетах использовалось соотношение

L i = L 2 / p .

Следует отметить , что по формуле (5) оце нивается концентрация L 2 радионуклида 131I в мо локе из частного сектора .

Функция n (t) задается следующей формулой :

n (t) =

[1 ,t g Ata

a

,

[0,t 6 Ata

где A t a - период пребывания в a - м населенном пункте .

Зависящие от возраста биокинетические па раметры поступления , выведения радиоактивного йода и масса щитовидной железы были взяты из работы [9] и приведены в таблице 1. Рацион по требляемого молока для детей принят равным 0.7 л / сут [18]. Для взрослых жителей Брянской облас ти на основании опроса получено аналогичное значение 0.7 л / сут [9].

Таблица 1

Биокинетические параметры формирования поглощенной дозы в щитовидной железе , использованные в данной работе

|

Возраст , лет |

Масса щитовидной железы , г [9] |

Период полувыведения , сут [9] |

Объем легочной вентиляции , м 3/ сут [13] |

|

0 |

1.6 |

- |

- |

|

0.54 |

1.7 |

16 |

8 |

|

0.75 |

1.8 |

18 |

8 |

|

1.5 |

2.5 |

20 |

8 |

|

2.3 |

3.8 |

25 |

8 |

|

5 |

4.8 |

30 |

11 |

|

6.5 |

6.5 |

35 |

11 |

|

8.5 |

8 |

40 |

14 |

|

10 |

9 |

50 |

14 |

|

11 |

9.7 |

55 |

14 |

|

12 |

10.5 |

60 |

17 |

|

13.5 |

12 |

65 |

17 |

|

15 |

13 |

70 |

17 |

|

>18 |

20 |

100 |

20 |

Мощность поглощенной дозы в щитовидной

h(t) •< E e > m,

железе p(t) и накопленная к моменту t доза D(t) p(t) = k d вычислялись по формулам : t

D(t) = J p(T)dT, где kd - коэффициент, учитывающий размерности величин;

-

<Е в > - средняя энергия в - распада 131 1 - 0.23 МэВ / расп .;

m - масса щитовидной железы , зависящая от возраста человека .

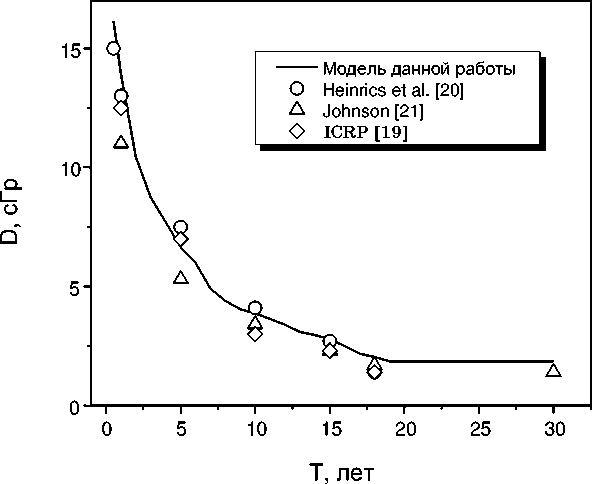

В литературе [9, 13, 19-21] имеются много численные оценки биокинетических параметров , позволяющие рассчитать дозу на щитовидную железу в зависимости от возраста человека при заданной поступившей активности . На рисунке 1

представлены рассчитанные нами поглощенные дозы в щитовидной железе от поступившей в кровь человека активности 131I, равной 37 кБк , в зависимости от возраста в сопоставлении с лите ратурными данными .

Как видно из рисунка 1, поглощенная доза в щитовидной железе снижается примерно на по рядок с увеличением возраста . Основной вклад в эту зависимость вносит рост массы щитовидной железы ( табл . 1).

Рис . 1. Поглощенная доза в щитовидной железе D в зависимости от возраста человека T . В кровь человека поступило 37 кБк 131I.

Таким образом , для стандартного поступления 131I наши оценки поглощенной дозы в щитовидной железе хорошо согласуются с данными литерату ры , так как мы использовали общепринятые зна чения необходимых параметров . Отсюда следует заключить , что на последующие оценки поглощен ных доз могут оказать влияние только измеренные активности 131I в щитовидной железе и динамика его поступления в окружающую среду .

Измеренная величина инкорпорированной ак тивности в момент t = t i позволяет рассчитать ин дивидуальную скорость поступления b i (t) , которая связана со скоростью поступления b(t) (6) сле дующим образом :

bi(t) = b0b~(t)~ b(t)

b (t) = ^---------. (9)

J Ь(т )dT

Константа b o определяется из условия h(t i ) = A i , где A i - измеренное значение индивидуальной активности в момент t i . Используя формулу (2), получаем :

и/ A, b0 = ^------------------i------------------. (10)

J b~(т)ехр[-X(tj - т)]dT 0

Аналогичный способ оценки индивидуальной скорости поступления радионуклидов йода в щитовидную железу применяется в работах [9,13]. В частности, в работе [9] скорость поступления аппроксимировалась следующей функцией:

J b0 , t < t0

b(t) = tb0e(-k0(t-t0)),t > 10 ’

где t 0 = 15 сут ;

k = 0.693/ T 1 , T 1 = 5 сут ;

b 0 - скорость поступления активности в щи товидную железу в начальный период времени .

Таким образом, мы представили все основные детали оценки поглощенной дозы в щитовидной железе при длительном выпадении 131I на загрязненной территории.

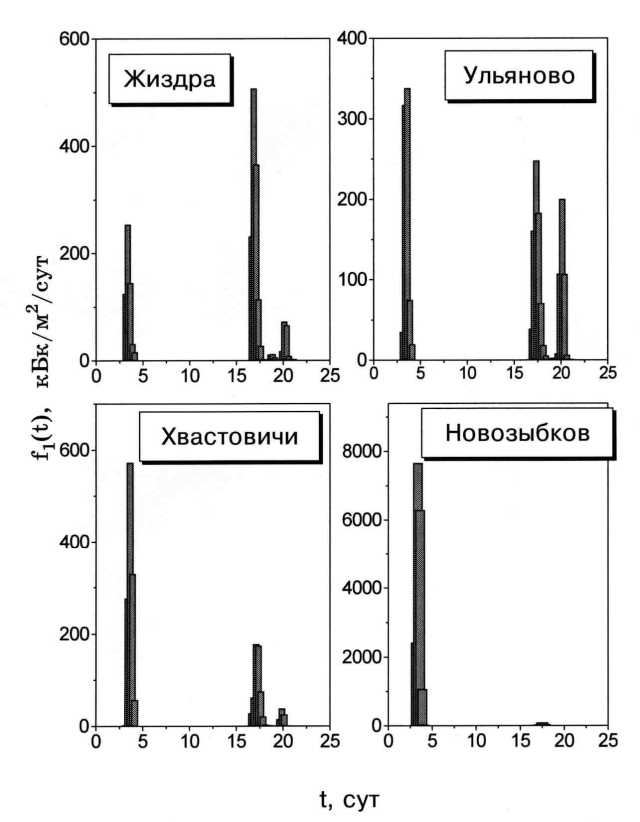

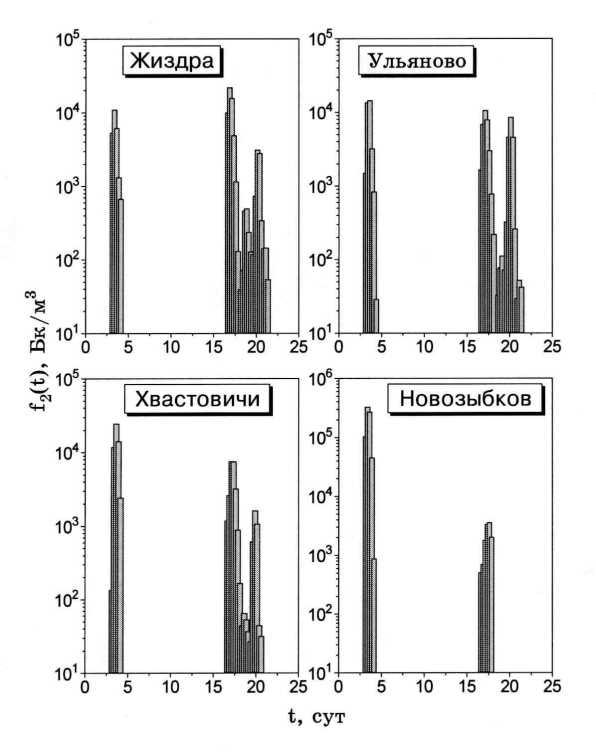

На рисунках 2 и 3 в качестве примера пред ставлены результаты реконструкции по методу , описанному в работе [7], скорости поступления 131I в окружающую среду для четырех районных цен тров Калужской ( Жиздра , Ульяново , Хвастовичи ) и Брянской ( Новозыбков ) областей . На рисунке 2 представлены скорости осаждения 131I на поверх ность почвы , а на рисунке 3 - соответствующие объемные концентрации 131I в приземном слое воздуха .

Рис . 2. Динамика поступления 131I на поверхность почвы [7] для ряда населенных пунктов Калуж ской и Брянской областей РФ , использованная нами в оценках поглощенных доз в щитовидной же лезе .

Интервал времени t отсчитывается от момента аварии на Чернобыльской АЭС.

Представленные результаты показывают каче ственное различие динамики формирования ра диоактивного загрязнения Брянской и Калужской областей , которое заключается в наличии значи мых дополнительных загрязнений на территории Калужской области в период 16-22 мая 1986 г .

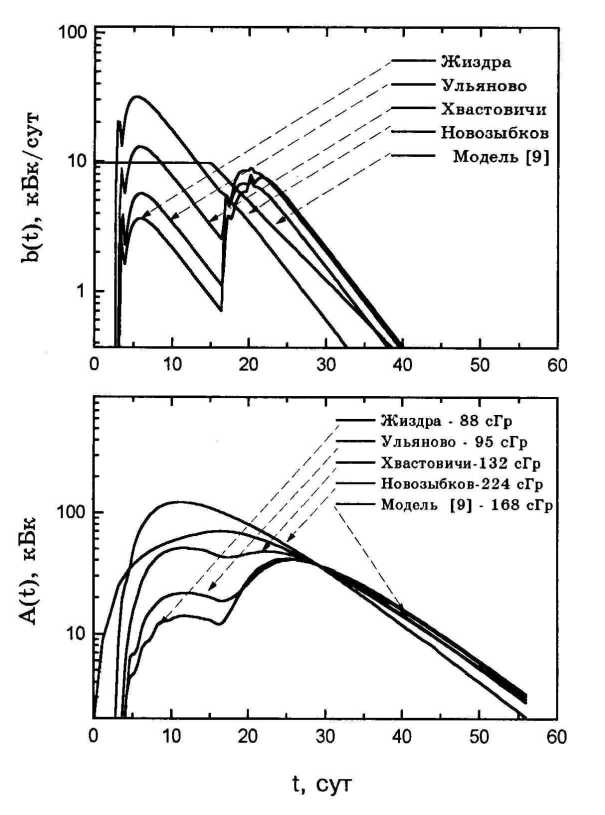

На рисунке 4 (верхняя часть) приведен пример расчета индивидуальной скорости поступления 131I в щитовидную железу ребенка 3 лет. Предполагалось, что ребенок постоянно проживал в одном из перечисленных населенных пунктов: Жиздра, Уль- яново, Хвастовичи Калужской области или Ново-зыбков Брянской области. Измерение инкорпорированной активности было предположительно проведено 25 мая 1986 г., что соответствует интервалу времени - 29 суток после аварии на ЧАЭС, и составило 37 кБк. Здесь же представлена скорость поступления, рассчитанная нами по модели [9].

Отличие наших оценок скорости поступления от модели [9] для Брянской области относится , главным образом , к периоду t < 15 сут . Зависи мость скорости поступления для Калужской об ласти качественно отличается от модели [9] нали чием второго максимума на 20-21 сутки после аварии . Подчеркнем , что наличие второго макси мума в настоящее время еще не является строго доказанным . Детальное исследование динамики выпадения радионуклидов йода на территории бывшего СССР является предметом нашей рабо ты в настоящее время .

На этом же рисунке ( нижняя часть рис . 4) по казана динамика инкорпорированной активности 131I в щитовидной железе ребенка 3 лет , рассчи танная в соответствии с оцененной скоростью по ступления . Все функции пересекаются в точке ( t =29 сут ; A =37 кБк ), когда было проведено пред полагаемое измерение .

Данные рисунка 4 демонстрируют значимость учета динамики загрязнения местности при расче тах поглощенной дозы в щитовидной железе даже при наличии прямых измерений инкорпорирован ной активности 131I. На территории Брянской об ласти динамика загрязнения хорошо описывается приближением однократного выпадения . По этой причине расчеты данной работы и модель [9] ка чественно согласуются для Брянской области . Противоположная ситуация характерна для Ка лужской области . Доза , рассчитанная по модели [9], отличается от расчетов по модели данной ра боты примерно в два раза для г . Жиздра Калу жской области .

Рис . 3. Динамика концентрации 131I в приземном слое воздуха для ряда населенных пунктов Калуж ской и Брянской областей , реконструированная по данным [7] и использованная нами в оценках по глощенных доз в щитовидной железе .

Рис . 4. Скорость поступления b(t) ( верхняя часть рисунка ) и инкорпорированная в щитовидную же лезу ребенка 3- х лет активность A(t) 131I ( нижняя часть рисунка ), рассчитанные по разработанной нами модели и по модели [9].

Исходные данные: инкорпорированная активность 131I на 25 мая 1986 г. - 37 кБк;

ребенок постоянно проживает в одном из указанных населенных пунктов.

-

2. Верификация результатов радиометрии щитовидной железы у жителей загрязненных районов

Брянской области

Использованные для анализа в данной работе измерения активности радионуклидов йода в щитовидной железе у жителей Брянской области были выполнены в мае-июне 1986 г. в лаборатории клинической дозиметрии Брянского онкодиспансера при методическом содействии сотрудников МНИРРИ (Москва) и НИИРГ (С.-Петербург). Совокупность данных представляет собой 1619 измерений инкорпорированной активности у жителей области, а также жителей других областей СНГ, в основном, эвакуированных из зон сильного радиоактивного загрязнения.

При массовых обследованиях в 1986 г . испо льзовалась радиометрическая установка “ Гамма ”, которая применялась в онкодиспансере для изме рений у пациентов инкорпорированной активности 131I, вводимой с диагностическими или лечебными целями . В данной установке используется сцин тилляционный детектор NaJ (Tl) с коническим кол лиматором из свинца толщиной 1 см ; меньший диаметр - 4.5 см , больший - 13 см , длина - 19.4 см . По этой причине при проведении измерений де тектор находился на большом расстоянии от щи товидной железы , что является основанием для использования приближения точечного источника

Как видно из рисунка 5, можно предположить , что на установке “ Гамма ” были использованы 4 калибровочных источника . Однако для первой се рии ( до 30 суток после аварии ) активности кон трольных источников близки к теоретической пря мой за исключением интервала 17-19 мая 1986 г . (21-23 сутки ). С учетом того , что более поздние измерения контрольных источников в этой серии близки к теоретической прямой ( т . е . эту серию можно считать порождением одного контрольного источника ), мы ввели необходимые поправки для указанного выше интервала времени . Таким обра зом , для периода 17-19 мая 1986 г . мы уменьшили активности контрольных источников по соответст вующим записям в рабочих журналах так , чтобы они соответствовали распаду одного и того же контрольного источника 131I. Такая процедура , ра зумеется , не дает гарантии получения надежных данных по измерениям инкорпорированной актив ности в рассматриваемый период , но других спо собов объяснения и ликвидации обнаруженных противоречий мы предложить не смогли .

Существенной технической характеристикой установки является стабильность чувствите льности при проведении измерений . Нами в 1994 г . была экспериментально определена чувст вительность установки с использованием ка либрованных источников 131I. Работы проводились совместно с лабораторией клинической дозимет рии Брянского онкодиспансера . Для калибровки установки , функционирование которой в режиме счета контролировалось спектрометром , исполь зовались два источника 131I с активностью на мо мент измерения (01.11.1994 г .) - 6.9 мкКи (0.255 МБк ) и 10.68 мкКи (0.395 МБк ).

Радиоактивный раствор 131I был помещен в две герметичные полиэтиленовые цилиндрические капсулы диаметром 1.25 см и длиной 4.5 см . В каждой ампуле находилось 5 мл раствора с ра дионуклидами 131I. Полученные таким образом источники калибровались в 4 П - геометрии на уста новке РЖГ -07 ц в лаборатории радиоизотопных методов исследования МРНЦ РАМН .

При калибровке установки “ Гамма ” в 1994 г . с использованием указанных выше источников 131I было измерено энергетическое разрешение детек тора , использованного в измерениях мая - июня 1986 г . Разрешение на основной линии 131I оказа лось равным 18%. Измерения были проведены в следующей геометрии :

-

1) два источника 131I располагались на гори зонтальной поверхности в виде латинской буквы V с углом раствора 45 ° ;

-

2) детектор с коллиматором располагался вер тикально над источниками на различных рас стояниях от горизонтальной поверхности .

для излучения радионуклидов , инкорпорирован ных в щитовидной железе .

Калибровка установки в 1986 г . проводилась по источнику 131I с известной активностью , находив шемуся во флаконе для упаковки лекарств для инъекций . Источник при калибровке радиометра установки “ Гамма ” находился в свинцовом контей нере . При измерении открывалась крышка контей нера , к которому подводился коллиматор с детек тором и затем измерялась скорость счета N s над флаконом . При оценке инкорпорированной актив ности 131I использовалось соотношение :

A

Ai = N(Ni -e• N2), (12)

где N 1 , имп / с - скорость счета установки , когда край коллиматора находился вблизи подбородка ;

N 2 , имп / с - скорость счета установки , когда край коллиматора находился на бедре обследуемого ( ой );

e - коэффициент , учитывающий “ подсветку ” де тектора у - излучением инкорпорированных в теле обследуемого радионуклидов цезия ( в данной ра боте использовано значение e = 0.9 [22]);

A s - активность 131I в калибровочном источнике ;

N s , имп / с - скорость счета установки от калиб ровочного источника ;

A i - оцененная активность в щитовидной же лезе .

Время измерения инкорпорированной актив ности и активности калибровочного источника при массовых обследованиях в 1986 г . не фик сировалось , но по сообщению [23] оно было по стоянным и равным 120 с .

В период наиболее существенного поступле ния 131I в щитовидную железу , который про должался примерно два месяца с момента ава рии , на установке “ Гамма ” использовались не сколько калибровочных источников 131I. В рабочих журналах , где фиксировались данные измерений , мы не обнаружили записей о том , какие источники 131I и в каком интервале времени использовались . Для получения ответа на этот вопрос мы рассмот рели зависимость их активности от времени ( в рабочих журналах для каждого обследуемого при ведена активность контрольного источника и чис ло зарегистрированных установкой импульсов ). Активности контрольных источников ( в логариф мическом масштабе ) в зависимости от интервала времени , прошедшего после аварии приведены на рисунке 5 ( верхняя часть ) вместе с расчетным снижением активности вследствие радиоактивного распада 131I. При использовании за время измере ний , например , трех контрольных ( калибровочных ) источников на таком графике должны были бы обнаружиться три серии точек , укладывающихся на прямые в соответствии с распадом 131I.

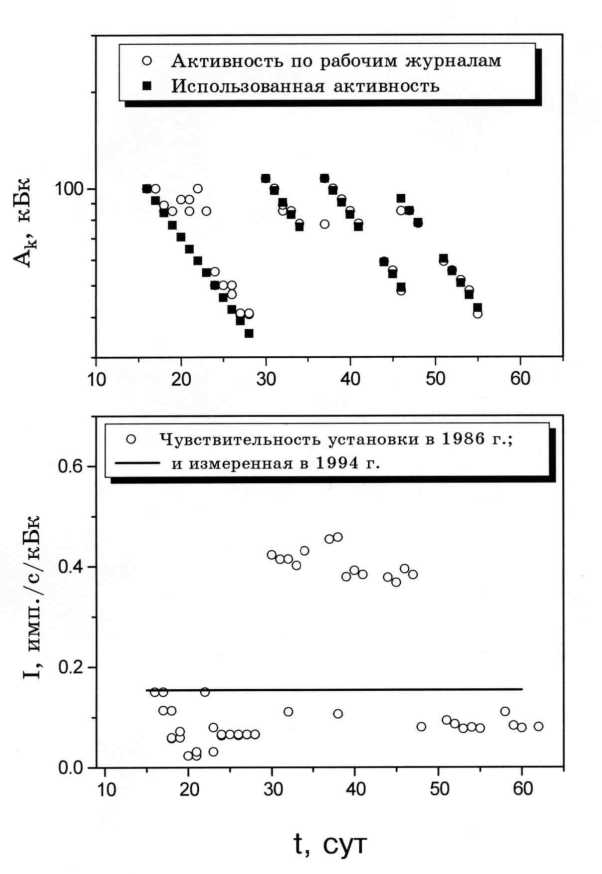

Рис . 5. Изменение характеристик радиометрической установки " Гамма " в 1986 г ., оцененные по записям в рабочих журналах и по данным нашей калибровки в 1994 г . A k - активность калибровочного источника 131I; I - чувствительность установки "Гамма";

t - время после аварии.

При измерениях в мае-июне 1986 г. край коллиматора детектора находился в горизонтальном положении у подбородка обследуемого. Для оценки эффекта экранировки излучения радионуклидов йода в щитовидной железе прилегающими тканями нами были проведены измерения излучения от источника в виде буквы V с учетом экранирования источника оргстеклом различной толщины. В зависимости от возраста обследуемого расстояние между передним краем коллиматора и поверхностью кожи в области щитовидной железы могло изменяться от 3 до 7 см. Геометрия измерений и параметры выбирались так, чтобы смоделировать условия измерений в 1986 г.

Текущий контроль измерений при помощи мно гоканального спектрометра с ПЭВМ позволил ус тановить нижний и верхний пороги дискриминации сигнала детектора таким образом , чтобы зареги стрировать фотопик поглощения излучения 131I полностью . При этом число импульсов , зарегист рированных установкой не более , чем на 0.5%, отличалось от площади фотопика , оцененной при обработке спектра ПЭВМ . Результаты измерений представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты измерений калиброванных источников 131I на радиометрической установке “ Гамма ” Брянского онкодиспансера в 1994 г .

d - расстояние между краем коллиматора и поверхностью , на которую были помещены источники , см ;

∆ l - толщина защиты из оргстекла , мм ;

N - число импульсов , зарегистрированных в области фотопика 131I за интервал времени ∆ T = 60 с ( с вычитанием фона );

n - скорость счета , ипм / с ;

Фон измерений составлял , в среднем , 25 импульсов за 60 с .

|

№ п / п |

d , см |

∆ l , мм |

N , имп . |

n , имп / с |

|

1 |

4 |

0 |

6521 |

108.7 |

|

2 |

6 |

0 |

5533 |

92.2 |

|

3 |

10 |

0 |

4225 |

70.4 |

|

4 |

14 |

0 |

3370 |

56.2 |

|

5 |

4 |

0 |

6699 |

111.7 |

|

6 |

4 |

2.15 |

6430 |

107.2 |

|

7 |

5 |

0 |

6085 |

101.4 |

|

8 |

5 |

2.15 |

5898 |

98.3 |

|

9 |

5 |

4.9 |

5820 |

97.0 |

|

10 |

5 |

8.4 |

5611 |

93.5 |

|

11* |

6.5 |

0 |

5742 |

95.7 |

|

12* |

9 |

0 |

4740 |

79.0 |

|

13* |

12 |

0 |

3606 |

60.1 |

* - измерения проведены так же, как и в 1986 г. Детектор располагался над полуоткрытым свинцовым контейнером с калибровочным источником 131I.

Как можно видеть из данных таблицы 2, при изменении расстояния между краем коллиматора и плоскостью расположения источников от 4 до 6 см скорость регистрации уменьшается на 17% при измерениях источников без защиты . 5 мм защиты из оргстекла снижают поток нерассеянного излу чения еще на 5%. Таким образом , только за счет неопределенности геометрии измерений в 1986 г . ошибка определения инкорпорированной актив ности 131I могла составлять 20 - 25%.

В таблице 2 результаты с 8 по 10 получены при измерениях источников на расстоянии 5 см с за щитой из оргстекла , 11 вариант - измерения в по луоткрытом контейнере . Анализ показывает , что измерения в пределах погрешности совпадают . Следовательно , результаты калибровки установки “ Гамма ” в 1986 г . по принятой в то время методи ке , основанные на измерении источников в полу открытом свинцовом контейнере , следует при знать обоснованными . Возможная методическая погрешность за счет неопределенности геометрии измерений могла составить 25%. Значительно большую погрешность в измерения могли вносить погрешности измерения активности калибровоч ного источника в 1986 г . и изменения порогов дис криминации .

На рисунке 5 ( нижняя часть ) представлена оцененная по рабочим журналам 1986 г . чувст вительность установки " Гамма " в зависимости от времени при проведении массовых измерений . На этом же рисунке сплошной прямой ( условно ) пока зана чувствительность , измеренная нами в 1994 г . По данным 1994 г . ( табл . 2) чувствительность ус тановки “ Гамма ” составила около 0.15 имп /c/ кБк . По данным же измерений в рабочих журналах она изменялась от 0.00067 до 0.46 имп / с / кБк . Резкое изменение чувствительности установки в период 30-45 сутки после аварии явилось следствием конструкционных модификаций функционирующей установки [22].

Существенное изменение за период проведе ния массовых обследований чувствительности установки могло бы исказить оценки активности в щитовидной железе , если бы измерения калибро вочного источника и пациента проводились в раз ное время . Однако , так как процедура измерения была основана на сопоставлении активности в щитовидной железе и активности калибровочного источника , оцененных в одно и то же время , т . е . при одинаковой чувствительности установки [23], то можно считать результаты измерений приемле мыми для последующей оценки поглощенных доз в щитовидной железе .

-

3. Анализ результатов радиометрии щитовидной железы у жителей загрязненных районов

Калужской области

Измерения инкорпорированной в щитовидной железе активности 131I у жителей загрязненных населенных пунктов Калужской области были вы полнены в мае - июне 1986 г . выездными бригада ми сотрудников МРНЦ РАМН . Для массового об следования использовался метод оценки лучевых нагрузок в щитовидной железе по однократному измерению мощности экспозиционной дозы ( МЭД ) γ - излучения вблизи гортани радиометром типа СРП -68-01 [26]. Согласно этой методике актив ность 131I в щитовидной железе в момент времени t 0 можно было оценить по формуле :

A=k⋅G⋅[P1(t0)-P3(t0)], (13)

где k - поправочный коэффициент конкретного прибора , изменяющийся от 1 до 1.6;

G - градуировочная константа , связывающая показания прибора с величиной активности 131I в щитовидной железе , равная 1/180 мкКи /( мкР / ч );

P 1 (t 0 ) - МЭД вблизи щитовидной железы ;

P 3 (t 0 ) - МЭД в помещении , где проводились из мерения в отсутствие обследуемого .

Здесь уместно заметить , что в методическом руководстве [12] в качестве P 3 (t 0 ) предлагается использовать результат измерения МЭД при рас положении детектора “ вплотную к плечевой части руки ” обследуемого . При этом в качестве градуи ровочного коэффициента G предлагается исполь зовать значения :

-

1/710 - для детей , возраст которых меньше 3- х лет ;

-

1/540 - для детей , возраст которых находится в интервале 3-10 лет ;

-

1/360 - для всех остальных обследованных .

В работе [24] для коэффициента G рекоменду ются следующие значения :

-

1/290 - для детей , возраст которых находится в интервале 1-8 лет ;

-

1/250 - для детей , возраст которых находится в интервале 8-16 лет ;

-

1/220 - для всех остальных обследованных .

В методическом руководстве [25] для коэффи циента G рекомендуется значение 1/165.

Как можно видеть , в различных работах пред лагаются значительно отличающиеся друг от дру га значения градуировочного коэффициента , осо бенно в работе [12], что может существенно вли ять на оценку инкорпорированной активности 131I.

В формуле (13) неявно предполагается , что вклад в P 1 вносит только излучение 131I, на копленного в щитовидной железе и , что тело об следуемого заметно не экранирует детектор ра диометра - дозиметра СРП -68-01. На самом деле , так называемое " физиологическое " распределе ние йода приводит к его наличию в крови , слюн ных железах , ЖКТ , мочевом пузыре и других орга нах человека . Следует ожидать и присутствие ра дионуклидов цезия в теле обследуемого , прожи вающего на загрязненной территории . Эти факто ры можно учесть , если проведено еще одно изме рение P 2 , например , в области бедра или печени , и известна величина экранирования фонового из лучения вблизи измеряемых участков тела .

Обозначим соответственно временные зави симости q s (t) - активности 131I в щитовидной желе зе (s = 1), 131I вне щитовидной железы (s = 2) и 137Cs во всем теле (s = 3) для конкретного индиви дуума . Пусть далее k s x,y,t - коэффициент перехода от соответствующей активности к МЭД , измеряе мой детектором на поверхности тела в точке с координатами (x,y) в момент времени t; δ x,y,t - ко эффициент экранирования детектора телом чело века в точке (x,y) в момент t.

Общие уравнения , определяющие МЭД в мо мент времени t i в точках 1 ( вблизи гортани - P 1 ) и 2 ( вблизи печени - P 2 ), можно записать в виде :

Pr(ti)≡Pri=∑ksri⋅qsi +δri⋅P3, r=1,2. s=1

Для решения этой системы относительно q 1 1 необходимо сделать ряд допущений и дополни тельных измерений .

В таблице 3 приведены результаты наших мо дельных исследований экранирования детектора СРП -68-01 ( варианты облучения 1-8), а также де тектора дозиметра “ Фотон ” ( вариант облучения -9). Полиэтиленовая канистра ( фантом ) размером 34 × 30 × 10 см 3 и объемом 10 л , заполненная водой , устанавливалась на высоте 40 см в вертикальном или горизонтальном положении , моделируя тем самым различные участки тела сидящего челове ка ( ребенка ).

γ-излучение в помещении, где проводились радиометрическое обследование в 1986 г., моделировалось с помощью γ-излучения от естественных источников внутри кирпичных зданий с бетонными перекрытиями, а также γ-излучения моделируемых кольцевых источников радиусом 2 м: 131I; 131I в защитном свинцовом контейнере тол- щиной 20 мм; 137Cs. Моделирование кольцевого источника осуществлялось поворотом фантома на 45°С вокруг детектора при неизменном положении "точечного" источника и детектора. Коэффициент экранирования 8 рассчитывался как отношение средних значений МЭД в присутствии и отсутствии фантома, а для кольцевого источника и интегрированием 8для всех положений фантома.

Таблица 3

|

Вариант геометрии облучения |

Расположение фантома и детектора |

Источники Y -излучения |

МЭД, мкР/ч |

8 |

|

1 |

Естественные |

11.39 ± 0.06 |

1.041 ± 0.010 |

|

|

2 |

Естественные |

11.05 ± 0.10 |

1.039 ± 0.019 |

|

|

3 |

Естественные |

11.49 ± 0.10 |

1.063 ± 0.020 |

|

|

4 |

Естественные |

11.25 ± 0.10 |

1.001 ± 0.010 |

|

|

5 |

/^ :У |

Естественные |

11.46 ± 0.10 |

1.092 ± 0.01 |

|

6 |

1 1 1 * 11 1 |

Естественные + кольцевой источник 137Cs |

23 ± 11 |

1.00 ± 0.10 |

|

7 |

......1^111 |

Естественные + кольцевой источник 131I |

377 ± 151 |

1.00 ± 0.08 |

|

8 |

1 1 1 1 i 1 •] t ’ |

Естественные + кольцевой источник 131I в защитном контейнере |

132 ± 61 |

1.05 ± 0.09 |

|

9 |

в |

Естественные |

12.16 ± 0.142 |

0.962 ± 0.025 |

1 - естественный фон в помещении составлял 12.65 ± 0.11 мкР/ч;

2 - при измерении дозиметром СРП-68-01 МЭД составила 8.09 ± 0.04 мкР/ч.

Коэффициент экранирования 8 детектора радиометра - дозиметра СРП -68-01

(варианты 1-8) и дозиметра “Фотон” (вариант 9) с использованием ^-излучения естественных и искусственных (131I, 137Cs) источников облучения фантома

Как следует из данных таблицы 3, при использовании радиометра-дозиметра СРП-68-01 эффект экранирования детектора использованным фантомом не выявлен, что, по-видимому, объясняется большей эффективностью регистрации сцинтилляционным датчиком СРП-68-01 более “мягкого” рассеянного и отраженного излучений, чем падающего. Измерения с газоразрядным датчиком дозиметра "Фотон", у которого "ход с жесткостью" скомпенсирован с точностью 30% в интер- вале энергий 0.1-4 МэВ, подтверждает это предположение (вариант 9 табл. 3).

В таблице 4 приведены результаты нашей оценки коэффициентов экранирования γ-излуче-ния естественных источников при расположении детектора СРП-68-01 у гортани (δ12) и печени (δ22) сидящего человека. Эти коэффициенты практиче- ски не отличаются для данного человека, близки к единице, но уменьшаются с увеличением роста и веса. В последующих расчетах было принято, что δ1i = δ2i = δi = δ и равно 1.0 - для детей до 14 лет; 0.95 - для подростков от 14 до 18 лет и 0.90 - для людей старше 18 лет.

Таблица 4

Коэффициенты экранирования γ - излучения естественных источников при расположении детектора дозиметра СРП -68-01 возле гортани δ 1 и печени δ 2 в зависимости от антропометрических показателей обследованного

|

№ п / п |

Вес , кг |

Рост , см |

Гортань |

Печень |

||

|

МЭД *, мкР / ч |

δ 1 |

МЭД *, мкР / ч |

δ 2 |

|||

|

1 |

115 |

172 |

8.41 ± 0.18 |

0.95 ± 0.03 |

8.54 ± 0.17 |

0.90 ± 0.03 |

|

2 |

80 |

180 |

11.22 ± 0.11 |

0.91 ± 0.02 |

11.48 ± 0.11 |

0.89 ± 0.02 |

|

3 |

66 |

172 |

8.29 ± 0.17 |

0.91 ± 0.03 |

8.20 ± 0.19 |

0.93 ± 0.04 |

|

4 |

56 |

165 |

11.22 ± 0.11 |

0.92 ± 0.02 |

11.48 ± 0.11 |

0.95 ± 0.02 |

|

5 |

55 |

165 |

11.22 ± 0.93 |

0.93 ± 0.02 |

11.48 ± 0.11 |

0.95 ± 0.02 |

|

6 |

15 |

95 |

8.07 ± 0.13 |

1.00 ± 0.03 |

8.07 ± 0.13 |

1.01 ± 0.04 |

* - указано среднее по серии измерений значение МЭД в точке расположения детектора в отсутствие обследуемого.

величины :

ε Cs

ε I

Для оценки инкорпорированной активности 131I в щитовидной железе необходимо решить систему (14) относительно q 1 1 . Введем вспомогательные

= P 12 - δ 2 ⋅ P 3 2 ;

P 22 - δ 2 ⋅ P 3 2

P 13 - δ 3 ⋅ P 3 3

P23 -δ3 ⋅P33 , которые могут быть оценены по измерениям МЭД у гортани и печени, когда в теле обследуемого находятся только радионуклиды Cs или I, соответственно. Тогда, с учетом (14) и равенства коэффициентов экранирования δ1= =δ2=δ, активность 131I в щитовидной железе в момент измерения МЭД у гортани и печени будет определяться формулой:

k⋅G

A≡q11 = γ [P11-εI⋅P21-

-

- (ε -ε )⋅ (P -δ ⋅ P )- (15)

q 3

-

- δ1 ⋅(1-εI)⋅P31].

Здесь поправочный коэффициент γ определя- ется выражением

γ = 1 -

k 1 21

k 1 11

k 2 11

⋅ k 2 21

и , в основном , учитывает вклад γ - излучения щи товидной железы при измерении МЭД в области печени . Как показали наши измерения , модели рующие условия индивидуальной радиометрии в 1986 г ., этот коэффициент даже для новорожден ных с точностью не хуже 10% можно принять рав ным 1. Для лиц старшего возраста погрешность приближения γ = 1 значительно меньше .

Значение ε Cs ( далее мы будем его называть коэффициентом “ подсветки ” детектора СРП -68-01 γ - излучением 137Cs, использованного при радио метрии щитовидной железы ) было оценено по результатам наших измерений МЭД вблизи горта ни , печени детектором СРП -68-01, проведенных у 73 жителей Ульяновского района Калужской об ласти в июле 1986 г ., когда радиоактивный йод практически распался . Далее для анализа были выбраны 21 чел ., у которых результаты измерений существенно ( не менее , чем в 1.5 раза ) превыша ли МЭД в помещении . На рисунке 6 приведены значения коэффициента ε Cs в зависимости от воз раста обследованных . Анализ не выявил сущест венной зависимости ε Cs от возраста . Среднее зна чение ε Cs составило 0.875 ± 0.026.

Средняя величина εI была рассчитана по результатам измерений МЭД у гортани и печени 3-х больных с удаленной щитовидной железой, примерно, через неделю после перорального введения раствора натрия йодида с 131I в отделении лечения открытыми радионуклидами МРНЦ РАМН и оказалась равной 1.13 ± 0.09. При компьютерной сцинтиграфии этих больных отмечалась фиксация 131I в слюнных железах и ЖКТ. Эти исследования проводились на больных с опорожненным мочевым пузырем, где может накапливаться значительное количество выводимого из организма йода. К сожалению, это условие не выполнялось при массовых радиометрических измерениях жителей Калужской области в 1986 г. Наличие 131I в мочевом пузыре увеличивает его вклад в значение МЭД вблизи печени при оценке εI, что приводит к уменьшению εI. С учетом этого мы использовали приближение εCs = εI = ε = 0.875. С учетом всех сделанных приближений формулу (15) можно записать в виде:

A= k⋅G⋅[P11-ε⋅P21--δ⋅(1-ε)⋅P31].

< εCs > = 0.875 m 0.026

0.1

10 20 30

Список литературы Влияние динамики выпадения 131I вследствие аварии на Чернобыльской АЭС на величину поглощенных доз в щитовидной железе для жителей Брянской и Калужской областей России

- Buzulukov Yu.P. and Dobrynin Yu.L. Release of radionuclides during the Chernobyl accident//The Chernobyl papers, Vol. 1 -Doses to the Soviet population and early health effects studies/Ed. Steven E. Merwin and Michail Balonov. -Washington: REPS, 1993. -P. 3-22.

- Махонько К.П., Козлова Е.Г., Волокитин А.А. Динамика накопления радиойода на почве и реконструкция доз от его излучения на территории, загрязненной после Чернобыльской аварии//Радиация и риск. Настоящий выпуск. -С. 140-191.

- Махонько К.П., Козлова Е.Г., Силантьев А.Н. и др. Загрязнение местности 131I после аварии на Чернобыльской АЭС и оценки верхних дозовых нагрузок от его излучения//Атомная энергия. -1992. -Т. 72, Вып. 4. -С. 377-382.

- Питкевич В.А., Шершаков В.М., Дуба В.В. и др. Реконструкция радионуклидного состава выпадений на территории России вследствие аварии на ЧАЭС//Радиация и риск. -1993. -Вып. 3. -С. 62-93.

- Чернобыль: радиоактивное загрязнение природных сред/Ред. Ю.А.Израэль. -С.-Петербург: Гидрометеоиздат, 1990.

- Седунов Ю.С., Борзилов В.А., Клепикова Н.В. и др. Физико-математическое моделирование регионального переноса в атмосфере радиоактивных веществ в результате аварии на Чернобыльской АЭС//Метеорология и гидрология. -1989. -№ 9. -С. 5-10.

- Питкевич В.А., Дуба В.В., Иванов В.К. и др. Методика реконструкции поглощенных доз внешнего облучения населения, проживающего на загрязненной вследствие аварии на ЧАЭС территории России//Радиация и риск. -1994. -Вып.4. -С. 95-112.

- Вакуловский С.М., Шершаков В.М., Голубенков А.В. и др. Компьютерное информационное обеспечение задач анализа радиационной обстановки на территориях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС//Радиация и риск. -1993. -Вып. 3. -С. 39-61.

- Zvonova I.A., Balonov M.I. Radioiodine dosimetry and prediction of consequences of thyroid exposure of the Russian population following the Chernobyl accident//The Chernobyl papers, Vol. 1 -Doses to the Soviet population and early health effects studies/Ed. Steven E. Merwin and Michail Balonov. -Washington: REPS, 1993. -P.71-126.

- Цыб А.Ф., Степаненко В.Ф., Питкевич В.А. и др. Организационные, методические и информационные аспекты массового индивидуального дозиметрического обследования населения в зонах радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС/Медицинские аспекты аварии на ЧАЭС. -Киев: Здоров'я, 1988. -С.193-197.

- Цыб А.Ф., Степаненко В.Ф., Гаврилин Ю.М. и др. Проблема ретроспективной оценки доз облучения населения вследствие аварии в Чернобыле: особенности формирования, структура и уровни облучения по данным прямых измерений. Часть 1: дозы внутреннего облучения щитовидной железы. ВОЗ. Международная программа по медицинским последствиям Чернобыльской аварии (IPHECA). Документ WHO/EOS/94.14. -Женева, 1994.

- Арефьева З.С., Бадьин В.И., Гаврилин Ю.И. и др. Руководство по оценке доз облучения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов йода в организм человека. М.: Энергоатомиздат, 1988. -80 с.

- Likhtarev I.A. Gulko G.M., Kairo I.A. et al. Thyroid doses resulting from the Ukraine Chernobyl accident-part 1: dose estimates for the population of Kiev//Health Physics. -1994. -V. 66, №2. -P. 137-146.

- Peterson H.T., Smith J.M. Guides for predicting thyroid dose from environmental measurements following radioiodine releases. -US Public Health Service, National Center for Radiological Health, Rockville, Maryland, 1970.

- Tamplin A.R. 131I, 133I and cow milk//UCRL-14148, 1965.

- Garner R.J. A mathematical analysis of the transfer of fission products to cow's milk//Health Physics. -1967. -V. 13. -P. 205.

- International Commission on Radiological Protection. -Oxford: Pergamon Press; ISRP Publication 30, 1979.

- Гусев Н.Г., Беляев В.А. Радиоактивные выбросы в биосфере. Справочник. -М.: Энергоатомиздат, 1991. -С. 133.

- ICRP. Radiation dose to patients from radiophar-macecuticals//ICRP publication № 53, Oxford, Pergamon Press, 1988.

- Heinrichs K., Kaul A., Roedler H.D. Estimation of age dependent internal dose from radiopharmaceuticals//Phys. Med. Biology. -1982. -V. 27. -P. 775-784.

- Johnson J.R. Radioiodine dosimetry//Journal of Radioanal. Chemistry. -1981. -V. 65, № 1-2. -P. 223-238.

- Кайдановский Г.Н.,Долгирев Е.И. Калибровка радиометров для массового контроля инкорпорированных радионуклидов 131I, 134Cs, 137Cs, выполненная с помощью добровольцев//Радиация и риск. Настоящий выпуск. -С. 76-86.

- Герасимов М.П., Левочкин Ф.К. Контроль поступления и содержания γ-излучателей в организме человека с помощью радиометра СРП-68-01//Дозиметрический и радиометрический контроль при работе с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений. Методическое руководство. Т. 2. Индивидуальный контроль. Радиометрия проб/Под ред. В.И.Гришмановского. -М.: Энергоатомиздат, 1981. -С. 95.

- Результаты дозиметрического и медицинского обследования населения ряда районов Калужской области, оказавшихся в зоне выпадения радиоактивных осадков вследствие аварии на ЧАЭС. Часть I. Радиационная обстановка, обследование щитовидной железы -поглощенные дозы за счет инкорпорированных изотопов йода и клинико-лабораторные данные: Отчет НИИМР АМН СССР. -Обнинск, 1987.