Влияние древесных интродуцентов на некоторые показатели почвы в условиях дендрария ботанического сада

Автор: Кавеленова Л.М., Вандышева Е.А., Розно С.А.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 2 т.17, 2008 года.

Бесплатный доступ

Для проб почвы, отобранных под различными древесными растениями в насаждениях дендрария, показаны изменения структуры и биологической активности

Почва, деревья-интродуценты, ботанический сад

Короткий адрес: https://sciup.org/148314740

IDR: 148314740

Текст научной статьи Влияние древесных интродуцентов на некоторые показатели почвы в условиях дендрария ботанического сада

Почвы ботанических садов, которые в последнее время привлекают к себе внимание исследователей (Рапопорт, Строганова, 2004), зачастую представляют собой глубоко преобразованные антропогенным воздействием насыпные почвогрунты, для которых слабо прослеживается связь с естественным почвенным покровом. Однако для условий дендрария ботанического сада Самарского государственного университета завоз насыпного грунта практически не применялся, и почвенный покров не был нарушен иначе как в процессе высадки растений в грунт. Свойства почвенного покрова в большей мере подвергались изменению в результате развития насаждений, в разных участках которых сосредоточены различные древесные породы.

Результатом средопреобразующего влияния древесных растений на почву (Ткаченко, 1939; Ремезов, 1953; Зонн, 1954; Похитон, 1957, 1958), которое было наглядно продемонстрировано рядом авторов для условий лесостепи и степи (Вехов, 1949; Хавроньин и др., 1977; Кретинин, 1982), могут быть изменения структуры, гумусированности, рН, содержания ведущих химических элементов. Эти изменения связаны как с деятельностью корневых систем, так и с поступлением на поверхность и в толщу почвы растительных остатков и их длительной деструкцией с участием различных групп микроорганизмов (Зонн, 1954; Частухин, Николаевская, 1969; Райс, 1978; Аллелопатическое…, 1983; Мороз, 1990; Стебаев и др., 1993).

Почвенный покров дендрария, существовавший в начале формирования современных древесных насаждений, был описан с привлечением данных Е.Н. Соколовой (Отчет…, 1950).

По ее данным, почва дендрария была представлена главным образом двумя разностями: 1) в юго-восточной части – выщелоченным тяжелосуглинистым многогумусовым черноземом; 2) в северо-западной части, примыкающей к участку местной флоры – выщелоченным суглинистым среднегумусовым черноземом. Первая разность слабо представлена в почвенном покрове ботанического сада, занимая не более 3% территории. Она отличается значительной мощностью гумусового горизонта (около 70%) и высоким содержанием гумуса (10%). Вторая почвенная разность наиболее распространена в почвенном покрове сада (до 20% территории), главным образом она была представлена на ровных местах или пологих склонах. Для данной почвы характерны пониженное вскипание (на глубине ок. 80 см), глубокое проникновение гумусовых потеков и язычков (до глубины 110 см), материнская порода – глина ржаво-бурого цвета, мощность гумусового горизонта около 50 см, содержание гумуса в верхнем слое 6-7%. Кроме этих разностей, на территории ботанического сада встречались также: нормальный чернозем, карбонатный чернозем, слабоосолодевший выщелоченный чернозем с признаками засоления в горизонте В, солонцеватый карбонатный чернозем средне- и многогумусный, слабодеградированный многогумусный чернозем, среднегумусные темно-серая, серая и светло-серая лесные почвы, слабооподзоленная глинистая почва, недоразвитая бедная маломощная почва, аллювиальная почва, по-луболотная почва. Сейчас различия механического состава и гумусированно-сти почвенного покрова заметно нивелировались. Некоторая неоднородность почвенного покрова определяется положением участков территории в различных формах рельефа, неодинаковыми временем и интенсивностью хозяйственной эксплуатации территории до создания сада.

В конце вегетационных периодов 2003, 2004 и 2005 гг. был проведен отбор почвенных проб под различными древесными растениями в дендрарии ботанического сада. Пробы были высушены до воздушно-сухого состояния и после общепринятой предварительной обработки в лаборатории использованы для изучения структурного состояния и определения показателей биологической активности – почвенной каталазы (газометрическим методом), целлюлозоразрушающей активности (аппликационным методом), способности угнетать рост биотестов - проростков кресс-салата.

Структурный анализ почвенных образцов, отобранных в подкроновой области различных деревьев, выявил существенные различия почвенной структуры

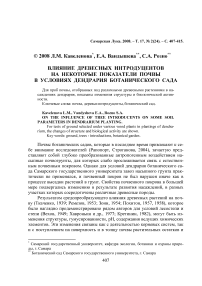

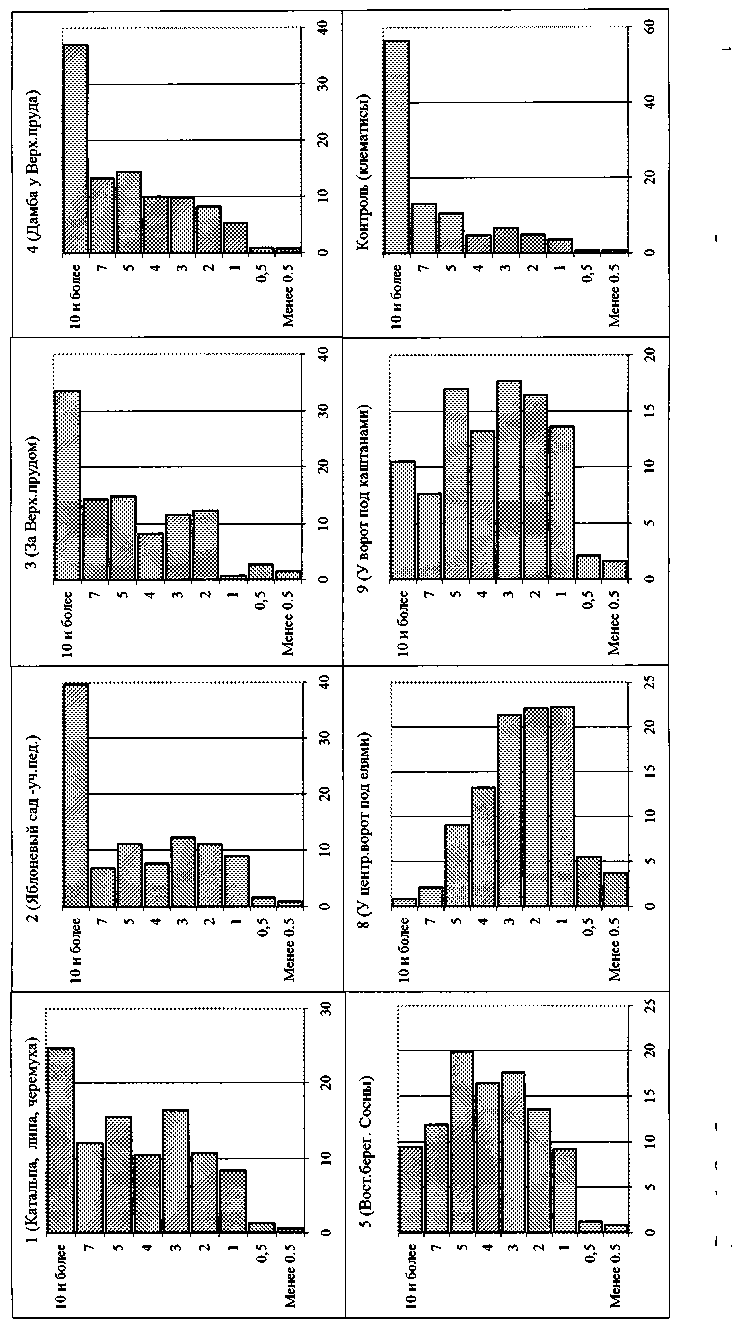

Рис. 1. Особенности структуры почвы под различными древесными интродуцентами в дендрарии ботанического сада

рис 2. Особенности структуры почвы под различными древесными интродуцентами в дендрарии ботанического сада по сравнению с контролем (почвой питомника) (рис.1, 2). Структурное состояние почвы питомника, где отсутствуют постоянные насаждения древесных растений, рассматривали в качестве исходного уровня, которому было присуще наибольшее участие агрегатов диаметром 10 мм и более, доля которых превышала 50% (рис. 1, 2, 2 нижние диаграммы).

Это агрегатное состояние с позиций агрономии не может рассматриваться как оптимальное, поскольку доля агрономически ценных фракций (от 0,25 до 10 мм) в данных почвенных образцах невысока (Сафонов, Стратонович, 1990).

Изменения структурного состояния почвы, причинами которых были средопреобразующее влияние растений и деятельность почвенных микроорганизмов, выражались в снижении доли агрегатов размером более 10 мм и возрастании доли более мелких (агрономически ценных) фракций, т.е. оптимизации почвенной структуры. Можно было наблюдать неодинаковую выраженность оптимизации: так, влияние ряда древесных пород (катальпа, липа, черемуха, яблоня, тополь, боярышник) привело к снижению доли крупных агрегатов лишь до 30-40% и некоторому увеличению присутствия более мелких агрегатов (пробы 1, 2, 3, 12 на рис. 1, 2.).

Следующей стадии преобразования структуры способствовало влияние значительной группы разнообразных древесных растений (каштан конский, клен, тополь пирамидальный, боярышник, бундук, акация), снижавшее участие крупных агрегатов до 15-20% и повышавшее долю средних и мелких агрегатов до 10-15%.

Наконец, максимальной степени преобразование почвенной структуры достигало под влиянием хвойных растений (ель, лиственница, туя, сосна) и некоторых лиственных растений (орех, бархат, ясень, яблоня, ольха). Доля крупных агрегатов становилась незначительной – от 1% под елями и 2% под лиственницами и туями до 7% под деревьями ясеня. При этом диаграмма распределения доли агрегатов в соответствии с их размерами приобретала характерный силуэт полуволчка с максимально выступающим столбиком – долей агрегатов среднего размера (пробы 5, 8, 9, 11, 15, 17).

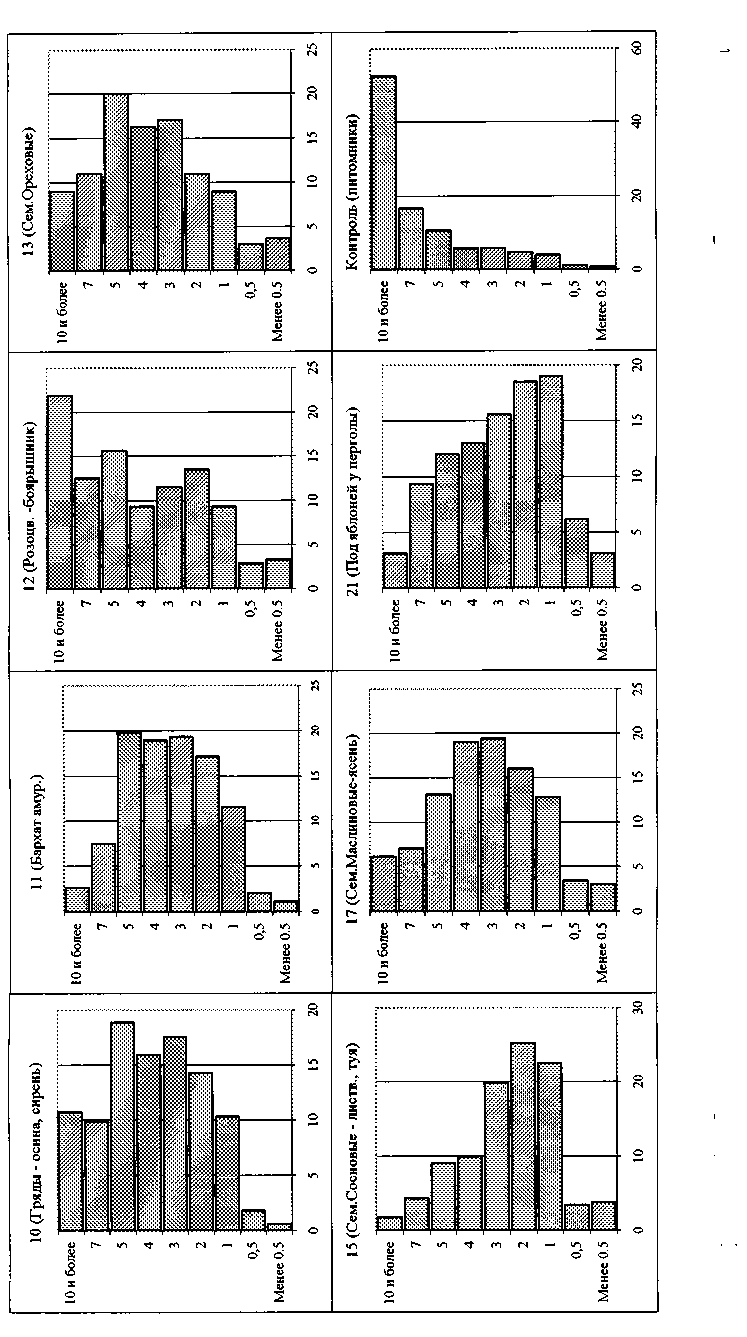

Мы использовали два способа для оценки структурного состояния почвы на основе коэффициента структурности и показателя структурного состояния Долгова-Бахтина (Сафонов, Стратонович, 1990). Эти сходные способы оценки в разной мере позволяют выявить различия структурного состояния у проб почвы из дендрария (рис. 3, 4). По показателю Долгова-Бахтина состояние структуры контрольных проб почвы можно было определить как удовлетворительное (более 40% агрономически ценных агрегатов), у группы образцов оно оценивалось как хорошее (от 60 до 80% агрономически ценных агрегатов), и у 14 проб было отличным (свыше 80% агрономически ценных агрегатов). Улучшение структурного состояния было сильнее в подкроновой области сосен, елей, лиственницы и туи, бархата амурского. Коэффициент струк- турности (соотношение долей агрегатов агрономически ценных размеров и прочих) позволил заметить различия выраженными более отчетливо, поскольку варьирование коэффициента было шире – от 1,3 до 20 условных еди- ниц.

Можно предполагать, что обнаруженные различия сформировались в результате комплексного влияния древесных растений на почву, связанного с изменениями водного, светового и теплового режима в подкроновом про- странстве, перераспределением влаги при выпадении осадков, а также с влиянием на почву выделений из живых органов растений (смывы с листьев, корневые выделения) и мортмассы (листового опада, корневого отпада).

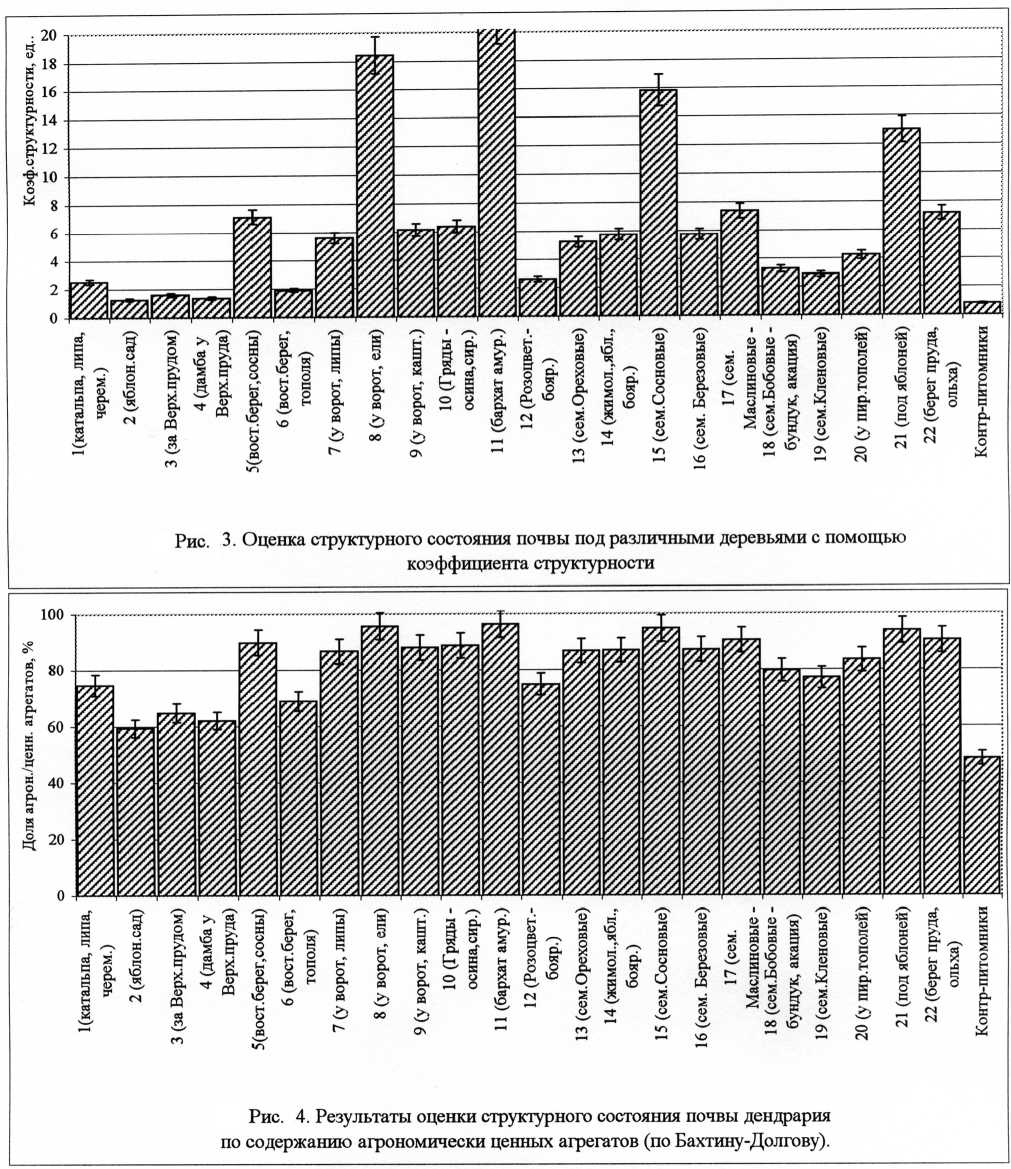

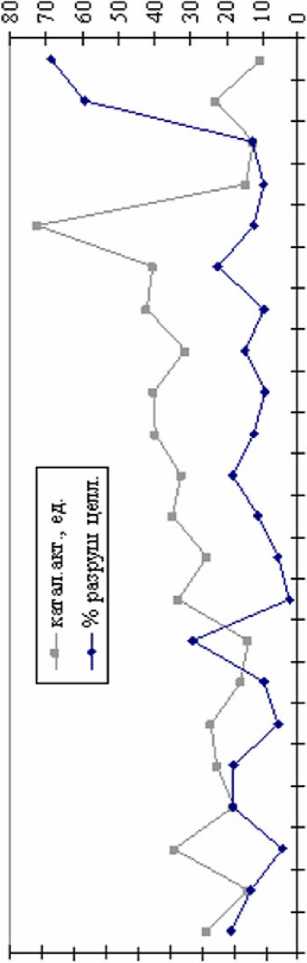

Однако структурное состояние почвы, используемое как критерий агрономической пригодности, является внешним выражением состояния почвы. Для того, чтобы сравнить влияние различных древесных растений на показатели функциональной активности почвы, в условиях лаборатории мы определили в почвенных пробах целллюлозоразрушающую и каталазную активность аппликационным и газометрическим методами соответственно (рис. 5).

Эти почвенные ферменты являются широко распространенными, но если почвенные целлюлазы участвуют в процессах расщепления нормальных компонентов растительных остатков, то каталаза, разрушающая перекиси, может рассматриваться в качестве утилизатора соединений, возникающих в результате нарушения нормальных процессов метаболизма. Каталазная и целлюло-зоразрущающая активность были обнаружены во всех почвенных пробах, но их уровни были различными. Для большинства почвенных образцов проявился определенный «антагонизм» данных ферментов, когда повышенный уровень целлюлозоразрушающей активности совпадал с невысокими показателями каталазной активности, и наоборот. Можно предположить, что высокий уровень каталазной активности, индуцированный значительным количеством утилизи руемых субстратов–перекисей соответствует формированию в почве биохимической обстановки, неблагоприятной для протекания нормальных процессов деградации растительных остатков. Заметную активизацию каталазной активности в почве вызвало влияние представителей сем. Бобовые (проба 18) – бундука, акации и др., сходный эффект наблюдали и под деревьями разной систематической принадлежности (пробы 9-17), цветковыми и голосеменными.

Для всех почвенных образцов была выявлена способность угнетать рост биотестов – проростков кресс-салата. Воздействие проб почвы при прямом биотестировании привело к снижению показателей биотеста, причем угнетение роста побегов (от 31 до 85% относительно параметров контроля) было выражено сильнее, чем угнетение роста корней (от 53 до 92% длины корней контрольного варианта). Это соответствует выраженности пролонгированного аллелопатического эффекта, связанного с переносом активных веществ из корневой части проростков в побеговую, где данные соединения изменяют скорость ростовых процессов, вероятно, сокращая продолжительность роста растяжением. Однако высокой ингибирующей активностью обладала лишь часть почвенных образцов, отобранных в зоне влияния древесных интроду-центов.

Наибольшей активностью обладали пробы почв из-под отдельных представителей бобовых – бундука, аморфы, робинии, а также кленов, яблони, ольхи. Возможно, что последний образец приобрел ингибирующие свойства в

% разруш. целл.

. м (-• щ ^ ч мм — о

22 (берег пруда, ольха)

21 (под яблоней)

20 (у пир. тополей)

19 (сем. Кленовые)

18 (сем. Бобовые)

17 (сем. Масл. - ясень)

16 (сем. Березовые)

15 (сем. Сосновые)

14 (жимол., ябл., бояр.)

13 (сем. Ореховые)

12 (розоцвет. - бояр.)

11 (бархат амур.)

10 (Гряды - осина, сир.)

9 (у ворот, кашт.)

8 (у ворот, ели)

7 (у ворот, липы)

6 (вост, берег, тополя)

5 (вост, берег, сосны)

4 (дамба у Верх, пруда)

3 (за Верх, прудом)

2 (яблон. сад)

1 (катальпа, липа, чрем.)

Активность каталазы, ед.

Рис. 5. Совмещение показателей каталазной и целлюлазной активности почвы под различными древесными интродуцентами результате повышенного увлажнения (берег пруда), а также с участием симбиотических актиномицетов, обычно взаимодействующих с ольхой.

Наиболее высокую ростингибирующую активность проявили почвенные образы из питомника, где отсутствуют постоянно произрастающие древесные растения. Почва из-под елей оказалась одним из образцов, меньше других угнетавших биотесты. Итак, древесные растения-интродуценты в лесостепи заметно изменяют свойства почвенного покрова. Внутри групповых насаждений, сформированных из деревьев-эдификаторов, выходцев из иных географических районов, могут сложиться более благоприятные условия для развития травянистых интродуцентов, чей экологический оптимум находится вне зоны лесостепи. Развитие древесных интродуцентов в дендрарии и других объектах озеленения сделает более успешным выращивание в них интроду-центов – травянистых растений и расширение ботанических коллекций.

Список литературы Влияние древесных интродуцентов на некоторые показатели почвы в условиях дендрария ботанического сада

- Аллелопатическое почвоутомление/ Гродзинский А.М. и др. Киев: Наукова думка, 1979. 248 с.

- Вехов Н.К. Преобразующее влияние древесных пород на почву лесостепи // Лес и степь. 1949. №1. С. 8-17.

- Зонн С.В. Влияние леса на почвы. М.: Изд-во АН СССР, 1954. 160 с.

- Кретинин В.М. Почвоулучшающая роль отдельных древесных пород и кустарников // Эрозия почв, защитное лесоразведение и урожай. Куйбышев, 1982. С. 89-97.

- Мороз П.А. Аллелопатия в плодовых садах. Киев: Наукова думка, 1990. 208 с.