Влияние двигательной асимметрии на качество выполнения прыжков в воду

Автор: Новиков О.И.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 1 (31), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением влияния асимметрии на качество выполнения прыжков в воду. В зависимости от уровня подготовленности и спортивного стажа прыгуны в воду имеют различные индивидуальные профили асимметрии. Общей тенденцией является снижение ее проявления с ростом квалификации и стажа спортсмена. Установлена асимметричность работы опорных звеньев тела в технике исполнения отталкивания, способствующая возникновению двигательных ошибок. Определен характер проявления усилий опорными звеньями тела при исполнении различных вариантов техники выполнения отталкивания от опоры в различных модельных упражнениях. Выявлены различия в динамических характеристиках работы правой и левой ног при выполнении отталкивания. Полученные параметры развиваемых усилий опорными звеньями позволили установить в прыжках проявление двигательной асимметрии.

Асимметрия, обучение, прыжки в воду, техника прыжков, динамические характеристики

Короткий адрес: https://sciup.org/140247164

IDR: 140247164

Текст научной статьи Влияние двигательной асимметрии на качество выполнения прыжков в воду

Введение . Прыжки в воду характеризуются неуклонным повышением сложности и техничности исполнения действий. При этом особое внимание нужно обращать на качество управления движениями. Во многом, как считают специалисты, это определяется большим запасом двигательных программ. Освоение движений является результатом обучения, однако многое при этом определяется особенностями функционирования двигательного аппарата, в том числе такими, как моторная (двигательная) асимметрия. По мнению ряда специалистов, до настоящего времени многие исследования и методические разработки, направленные на освоение техники спортивных движений, в той или иной степени не учитывают асимметричность управления и организации. Возможно, это может быть связано со спецификой вида спорта [1, 2, 4, 5, 8, 9, 10].

Большинство специалистов пришли к мнению о том, что профиль асимметрии спортсмена есть основа индивидуальной двигательной деятельности [3, 4, 6, 9]. Такое заключение было сделано на основании изучения различных аспектов проявления симметрии-асимметрии у спортсменов. Была проведена сравнительная оценка отдельных параметров асимметрии конечностей [5, 10]. В работе Г.П. Ивановой и соавторов обсуждалась роль асимметрии опорного контура спортсмена в динамике ударного действия [6].

Этих данных явно недостаточно для понимания роли двигательной асимметрии в становлении рациональной техники исполнения прыжков в воду, ведь улучшение спортивных результатов во многом зависит от качества освоения техники выполнения упражнений во время соревнований и эффективности владения ею [7, 10]. В частности, в эффективности техники прыжков в воду значимыми являются фактор взаимодействия опорных звеньев с опорой и способность оценивать и корректировать свои действия в фазе отталкивания [6, 7, 8]. В научно-методической литературе недостаточно полно освещены проблемы двигательной асимметрии применительно к обучению прыжкам в воду. До сих пор дискутируется вопрос о том, насколько выраженность двигательной асимметрии у спортсменов является результатом отбора или особенностей организации тренировочного процесса, и насколько это может оказать негативную роль при достижении высоких спортивных результатов [10]. Таким образом, недостаточность сведений о многих особенностях двигательной асимметрии, определяющих не только технические возможности, но и ряд закономерностей построения процесса формирования спортивного двигательного навыка, привела к необходимости изучения роли моторной латеральности при обучении прыжкам в воду.

Методы исследования . Для проведения сравнительного анализа характера проявления усилий в процессе выполнения прыжков в воду использовалась методика тен-зодинамометрии. Спортсмены, стоя на двух тензометрических платформах, выполняли различные модельные прыжки в воду. Сигналы с датчиков обрабатывались с помощью компьютерной программы фирмы «Texas Instruments». Полученные тензограммы распечатывали на принтере и осуществляли их качественный и количественный анализ. В исследовании участвовало 20 спортсменов. Всего было проведено 30 комплексных обследований.

Результаты исследования и их обсуждение . При изучении полученных материалов были выявлены характерные черты проявления двигательной асимметрии в работе нижних конечностей (ног).

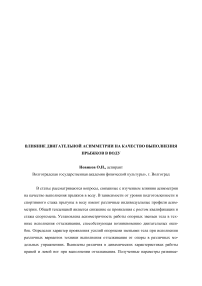

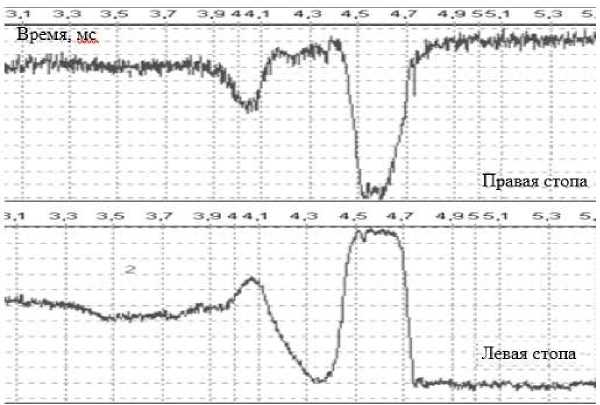

На рисунке 1 показана характеристика вертикальной составляющей опорной реакции во время выполнения модельного прыжка из задней стойки с вращением назад. На тензограмме видно, что спортсмен обладает преимущественно левосторонним доминированием. Это – типичная для выборки техника выполнения отталкивания от опоры в прыжках в воду.

Рисунок 1. Тензограмма выполнения прыжка из задней стойки с вращением назад

Во время прыжка второго класса просматриваются значительные различия в работе опорных звеньев в основном в фазах разгона, торможения и отталкивания. Первой в работу вступает левая нога (отрезок t). Отставание правой ноги составляет 300 мс. Если фаза торможения для левой ноги составляет 210 мс, то для правой - 150 мс.

Также длительность фаз отталкивания для каждой ноги различна и составляет 180 и 100 мс. В фазе полета оказывается раньше правая нога в среднем на 100 мс.

Полученные данные указывают на то, что мышцы ног на участке разгона и торможения работают несколько разнонаправленно. Если левая нога выполняет активные действия и переходит к отталкиванию, то правая нога к этим действиям только приступает. В это время и проявляется асимметричная работа мышц опорных звеньев, что можно объяснить активным взаимодействием двух сил – силы тяжести и опорной реакции. Результирующая взаимодействия этих сил приложена в направлении общего центра масс тела (ОЦМТ). Во время выполнения энергичного приседания она завершается еще более активным отрывом пятки от опоры и способствует возникновению подъемной силы. Это приводит к серьезным различиям в работе мышц опорной и неопорной ног в завершении основной стадии упражнения.

Данная фаза, как известно, включает в себя энергообразующие действия, которые позволяют строить целостное движение как активный двигательный акт. Благодаря этому спортсмен выполняет программное движение целиком, несмотря на вынужденные потери энергии.

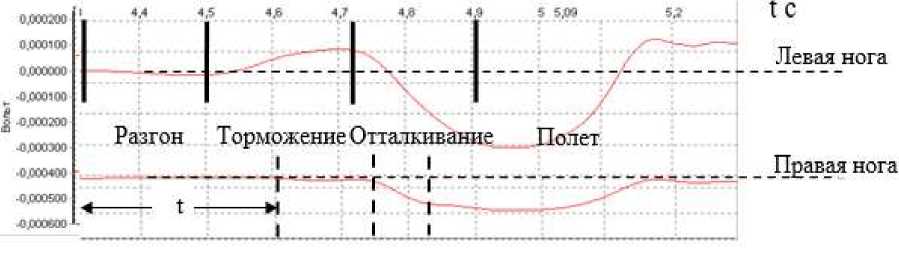

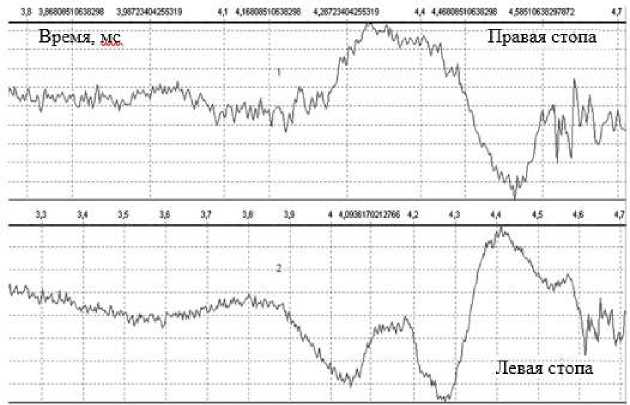

Во втором модельном упражнении, во время исполнения прыжка из передней стойки с вращением назад, связанном с падением на спину после отталкивания (рисунок 2), также просматривается несимметричная работа опорных звеньев. Основную роль при исполнении отталкивания от опоры выполняет левая нога, на тензограмме видна активная ее реакция.

25 2,9 3 3JR 35 Ы $4 3,5 35 3,7 ЗЯ ЗЯ 4 «J» 4,2 4,

0000200 0500100 0000300 OJOOOtOO g 43Я0ОМ ■ооааяо 43000400 -0500Ш 400ОЯ00

Рисунок 2. Тензограмма выполнения прыжка из передней стойки с вращением назад

На рисунке видно, что на участке разгона, во время подготовительных действий, кинематические характеристики толчка для каждой ноги практически идентичны. Обе ноги одновременно выполняют отталкивание от опоры. В динамических характеристиках видны существенные различия. Усилия, развиваемые мышцами левой ноги, составляют около 150 мкв, а правой - 50 мкв.

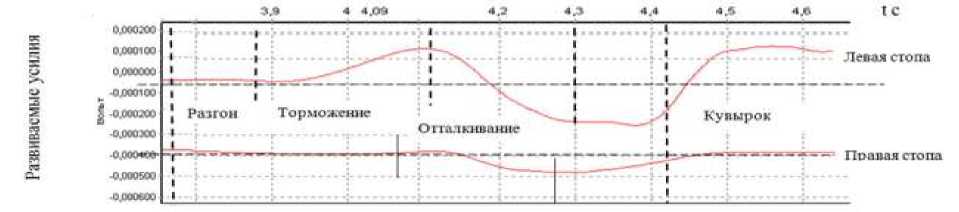

Установленное явление выявилось и при изучении менее сложной структуры движения с вращением вперед из передней стойки (рисунок 3).

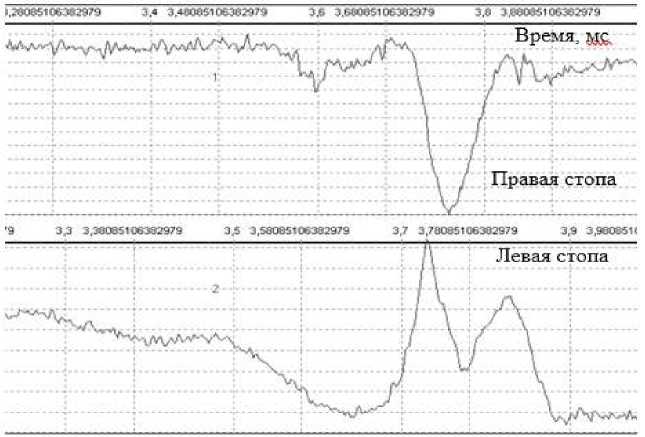

Рисунок 3.Тензограмма выполнения прыжка с вращением вперед из передней стойки

При выполнении прыжка с вращением вперед из передней стойки явно просматриваются отличия в работе правой и левой ног, из чего следует вывод, что действия выполняются неодновременно в фазе разгона и торможения: динамические и кинема- тические характеристики выполнения опорными звеньями асинхронны. На тензограм-ме отчетливо видно, что правая нога загружена не на полную мощность. Это, в свою очередь, и позволяет ей быстрее приступить к выполнению отталкивания. В данном случае наибольшую активность проявляет ведущая левая нога: она раньше, чем правая начинает выполнять движение по разгону и последующему торможению для выполнения отталкивания. При этом и развиваемые ею усилия имеют большую величину. Длительность фазы амортизации для левой ноги составляет 320 миллисекунд, а для правой -350 миллисекунд. Вертикальная составляющая усилий мышц левой ноги достигает значения 150 микровольт, правой - приближена к нулю. В данной ситуации она играет роль пассивной опоры.

В фазе отталкивания также более активна ведущая левая нога. На рисунке 3 видно, что правая нога в отталкивании выполняет опорную функцию, т.к. усилия опорной реакции на нее минимальны. Так, максимальная величина развиваемых усилий мышцами левой ноги равна 270 микровольт, а правой - 99 микровольт. При этом момент отрыва от опоры происходит раньше на 100 миллисекунд, после чего наступает фаза полета, и спортсмен покидает платформу.

Полученные данные позволяют считать, что одна из причин подобного явления -наличие асимметрии в распределении массы тела спортсмена во фронтальной плоскости относительно его продольной оси. Это приводит к тому, что при вертикальной позе ОЦМТ оказывается незначительно смещенным в направлении опорной ноги, в нашем случае - левой. Нога, соответствующая направлению отталкивания, испытывает большую по величине нагрузку, так как воспринимает большую часть массы тела. При этом неопорная нога во время активных действий оказывается менее загруженной, а потому пассивна в выполнении необходимых технических действий.

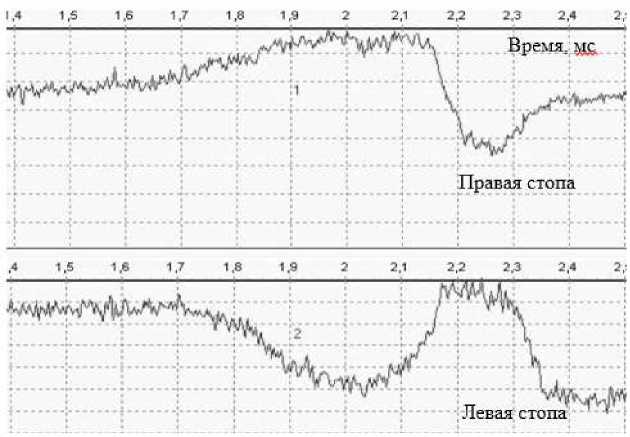

Представленные тензограммы (рисунки 4–7) выполнения реальных прыжков в воду с 3-метровой вышки подтверждают полученные данные о несогласованных действиях ног, которые свидетельствуют о наличии асимметричной работы опорных звеньев при выполнении прыжков и не нуждаются в подробном описании.

Рисунок 4. Тензограмма выполнения прыжка вполоборота из передней стойки

Рисунок 5. Тензограмма выполнения прыжка вполоборота назад из задней стойки

Рисунок 6. Тензограмма выполнения прыжка вполоборота назад из передней стойки

Рисунок 7. Тензограмма выполнения прыжка вполоборота вперед из задней стойки

Таким образом, методика спортивной подготовки прыгунов в воду, существующая сейчас, малоэффективна и проводит к асимметричности прыжка в момент исполнения отталкивания от опоры. Все это сказывается на снижении качества исполнения прыжков в воду. Данные нарушения впоследствии могут явиться основной причиной появления технических и значительных ошибок.

Следовательно, полученные данные на модельных и реальных прыжках в воду, во время отталкивания от опоры, указывают на то, что во всех движениях выявляется существенная моторная асимметрия в работе опорных звеньев, которая нарушает симметричную работу мышц ног и приводит к значительному смещению общего центра массы тела в сторону ведущий ноги. Полученные материалы согласуются с данными Г.П. Ивановой и соавторов, утверждающими, что разница в нагрузке на опорную и неопорную ноги при смещении центра тяжести относительно продольной оси на 0,5 см, при расстоянии между центрами опоры правой и левой стопы в 30 см, составляет 2,3 кг.

Проведенные исследования указывают на то, что асимметричная работа опорных звеньев тела играет важную роль в их движении. Проявляясь при непосредственном выполнении энергообразующих действий, асимметрия мышечных связей мышц-антагонистов опорных звеньев тела существенно дополняет понятие профиля функциональной асимметрии. В подобных движениях моторная асимметрия отдельных систем тела, в нашем случае ног, оказывается связанной в единую динамическую систему, особенностью которой является формирование индивидуального характера исполнения прыжков в воду.

Выявленные различия в работе опорных звеньев позволили сформировать такие понятия, как «ведущая и неведущая конечность». Они отражают асинхронность включения в активное движение ног и определяют предпочтительность их использования при решении точностных двигательных задач. Кроме того, длительная моторная асимметричная тренировка способствует закреплению навыка и формированию автоматизма во взаимодействии одноименных мышечных групп опорной и неопорной ног. Особенности в работе ног обусловлены асимметрией суставно-мышечной связи звеньев кинематических цепей, относящихся к разным сторонам тела. Асимметрия напряжения мышц-антагонистов приводит к возникновению в биомеханической структуре движений гибких и жестких цепей.

Выводы. Таким образом, проведенные исследования, во всех представленных случаях, позволили установить наличие проявления моторной асимметричности в работе опорных звеньев у юных спортсменов, которые выполняют основную работу по накоплению энергии и выполнению отталкивания в прыжках в воду.

Список литературы Влияние двигательной асимметрии на качество выполнения прыжков в воду

- Бердичевская, Е.М. Профиль межполушарной асимметрии и двигательные качества // Теория и практика физической культуры. - 2014. - № 9. - С. 43.

- Бугаец Я.Е., Алексанянц Г.Д., Танцура М.Н. Особенности силовых качеств квалифицированных тхэквондистов с учетом моторной асимметрии // Физическая культура, спорт - наука и практика. - 2018. - № 2. - С. 73-79.

- Влияние тренировки на формирование двигательных асимметрий у юных прыгунов в воду / В.В. Анцыперов В.В. [и др.] [Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. Режим доступа: http://www.science-education.ru/117-13094.

- Горская И.Ю., Пушкин А.С., Булушев С.О. Координационная подготовка спортсменов с учетом типа межполушарного взаимодействия // Современные здоровье сберегающие технологии. - 2016. - № 2 (3). - С. 23-33.

- Грабиненко Е.В., Журба В.В. Особенности функциональной асимметрии мозга и коэффициента латерализации спортсменов в зависимости от специализации // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. - 2017. - № 3 (6). - С. 22-34.

- Иванова Г.П., Спиридонов Д.В., Ципин Л.П. Электромиографическое исследование асимметрии верхних конечностей // Труды кафедры биомеханики: сб. статей. Национальный гос. ун-т физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; / под общей ред. А.В. Самсоновой, В.Н. Томилова. - СПб.: 2009. - Вып.3. - С. 62-70.

- Распопова Е.А. Женские прыжки в воду с вышки: проблемы подготовки // Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения: материалы VII межрегиональной научно-практической конференции с международным участием (Москва, 20 апреля, 2017 г.) / под ред. А.Э. Стразе. - Москва, Педагогический институт физической культуры и спорта, 2017. - С. 197-199.

- Распопова Е.А., Куркин П.Е. Кинематические параметры движений спортсменов, направленных на снижение брызгообразования при выполнении спортивных прыжков в воду // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия: Естественные науки. - 2017. - № 3 (27). - С. 21-27.

- Сычев В.С., Давыдов С.С., Кашкаров В.А. Функциональная асимметрия в спорте // Теория и практика физической культуры. - 2017. - № 11. - С. 69-71.

- Функциональная асимметрия как биологический феномен сопутствующий спортивному результату / С.С. Худик [и др.] // Вестник Томского государственного университета. - 2017. - № 421. - С. 193-202.

- Berdichevskaya, E.M. Profil' mezhpolusharnoj asimmetrii i dvigatel'ny'e kachestva // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury'. - 2014. - № 9. - S. 43.

- Bugaecz Ya.E., Aleksanyancz G.D., Tanczura M.N. Osobennosti silovy'x kachestv kvalificirovanny'x txe'kvondistov s uchetom motornoj asimmetrii // Fizicheskaya kul'tura, sport - nauka i praktika. - 2018. - № 2. - S. 73-79.

- Vliyanie trenirovki na formirovanie dvigatel'ny'x asimmetrij u yuny'x pry'gunov v vodu / V.V. Ancyperov V.V. [i dr.] [E'lektronny'j resurs] // Sovremenny'e problemy' nauki i obrazovaniya. - 2014. - № 3. Rezhim dostupa: http://www.science-education.ru/117-13094.

- Gorskaya I.Yu., Pushkin A.S., Bulushev S.O. Koordinacionnaya podgotovka sportsmenov s uchetom tipa mezhpolusharnogo vzaimodejstviya // Sovremenny'e zdorov'e sberegayushhie texnologii. - 2016. - № 2 (3). - S. 23-33.

- Grabinenko E.V., Zhurba V.V. Osobennosti funkcional'noj asimmetrii mozga i koe'fficienta lateralizacii sportsmenov v zavisimosti ot specializacii // Zdorov'e cheloveka, teoriya i metodika fizicheskoj kul'tury' i sporta. - 2017. - № 3 (6). - S. 22-34.

- Ivanova G.P., Spiridonov D.V., Cipin L.P. E'lektromiograficheskoe issledovanie asimmetrii verxnix konechnostej // Trudy' kafedry' biomexaniki: sb. statej. Nacional'ny'j gos. un-t fizicheskoj kul'tury', sporta i zdorov'ya imeni P.F. Lesgafta, Sankt-Peterburg; / pod obshhej red. A.V. Samsonovoj, V.N. Tomilova. - SPb.: 2009. - Vy'p.3. - S. 62-70.

- Raspopova E.A. Zhenskie pry'zhki v vodu s vy'shki: problemy' podgotovki // Innovacionny'e texnologii v sporte i fizicheskom vospitanii podrastayushhego pokoleniya: materialy' VII mezhregional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii s mezhdunarodny'm uchastiem (Moskva, 20 aprelya, 2017 g.) / pod red. A.E'. Straze. - Moskva, Pedagogicheskij institut fizicheskoj kul'tury' i sporta, 2017. - S. 197-199.

- Raspopova E.A., Kurkin P.E. Kinematicheskie parametry' dvizhenij sportsmenov, napravlenny'x na snizhenie bry'zgoobrazovaniya pri vy'polnenii sportivny'x pry'zhkov v vodu // Vestnik Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Estestvenny'e nauki. - 2017. - № 3 (27). - S. 21-27.

- Sy'chev V.S., Davy'dov S.S., Kashkarov V.A. Funkcional'naya asimmetriya v sporte // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury'. - 2017. - № 11. - S. 69-71.

- Funkcional'naya asimmetriya kak biologicheskij fenomen soputstvuyushhij sportivnomu rezul'tatu / S.S. Xudik [i dr.] // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. - 2017. - № 421. - S. 193-202.