Влияние естественных и антропогенных факторов на зимнее размещение и численность диких копытных заповедника «Столбы» на пригородных территориях

Автор: Александрова Т.А., Тимошкина О.А.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 8, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье дан сравнительный анализ и динамика состояния численности, сезонных перемещений диких копытных заповедника «Столбы» и сопредельных территорий под влиянием лимитирующих факторов.

Косуля сибирская, марал, динамика численности, сезонные и суточные перемещения копытных, уничтожение среды обитания, хищничество собак, рекреация

Короткий адрес: https://sciup.org/14084416

IDR: 14084416 | УДК: 502.7

Текст научной статьи Влияние естественных и антропогенных факторов на зимнее размещение и численность диких копытных заповедника «Столбы» на пригородных территориях

Введение. В окрестностях г. Красноярска по правобережью Енисея в междуречье рек Маны, Большой Слизневой и Базаихи, на границе саянской горной тайги, подтайги и лесостепи, расположен один из старейших государственных природных заповедников России - «Столбы». Охранная зона заповедника по правобережью р. Базаихи является пригородной территорией г. Красноярска. Это водораздельные с Енисеем низкогорья Торгашинского и Кузнецовского плато.

Центральная часть заповедника «Столбы» представлена среднегорной темнохвойной тайгой, периферийная - низкогорными светлохвойными лесами. В поймах рек произрастают прирусловые ельники и смешанные лиственно-хвойные леса, густо заросшие кустарниками. Северная граница заповедника проходит по левобережью р. Базаихи. Сопредельные правобережные территории отличаются наличием скальных обрывов, карстовых полостей, крупноглыбовых каменных осыпей. Рельеф водораздельной части низкогорного Торгашинского плато полого расчленён. Южные лесостепные склоны, обращённые в долину р. Базаихи, более крутые, чем северные лесные.

Пригородные территории Торгашинского и Кузнецовского плато представляют подтаёжные низкогорные светлохвойно-лиственные разнотравные леса. Сочетание горной лесостепи с горнотаёжным рельефом сформировало здесь переходный пояс из обширных участков остепнённых склонов и смешанных лесов, богатство биологического разнообразия животных. Фоновыми видами диких копытных являются марал и косуля.

Неоднородность рельефа, высотная поясность лесных угодий определяют неравномерность распределения осадков и толщину залегания снежного покрова, который в центральной темнохвойной части заповедника достигает 80–90 см, в низкогорных светлохвойных, пойменных и пригородных лесах обычно не превышает 50 см [1, 2].

Близость к заповеднику крупного города, интенсивность освоения пригородных лесов под земли поселения и дачные отводы, развитие здесь индустрии активного отдыха с использованием технических средств высокой проходимости, доступность территории для рекреации при развитой сети лесных дорог создают для диких копытных сильнейший фактор беспокойства и колоссальное антропогенное воздействие на среду их обитания.

Основанием для данной работы послужил недостаток информации по влиянию естественных и антропогенных факторов на состояние и размещение копытных заповедника «Столбы» на сопредельных ему территориях

Цель исследования. Изучить особенности изменения состояния популяций косули и марала в охранной зоне заповедника «Столбы» при воздействии на них естественных и антропогенных лимитирующих факторов.

Задачи:

-

1. Сравнить многолетнюю динамику численности диких копытных на территориях заповедника «Столбы» и сопредельных.

-

2. Проследить цикличность сезонных и суточных перемещений копытных из заповедника «Столбы» в охранную зону и обратно.

-

3. Исследовать влияние природных и антропогенных факторов на состояние диких копытных в охранной зоне.

Материал и методы. Основу работы составили материалы учётных и других полевых работ авторов (2009–2014 гг.), «Летописи природы» заповедника «Столбы» [3], опросов, анкетирования. В ходе сбора материалов изучались активность сезонных и суточных перемещений, причины гибели копытных.

Полевые исследования проводились по следам жизнедеятельности в период устойчивого снежного покрова (с ноября по март) по общим методикам полевых наблюдений [3–5]. Использованы методы учетов диких копытных на пробных площадках и постоянных маршрутах [6, 7]. Было заложено 3 контрольных учётных маршрута (протяжённостью 12, 11 и 9 км), ограничивающие контуры двух различных по размерам и биотопам площадок (рис. 1).

Рис. 1. Встречи копытных и собак на учетных маршрутах: Кс – косуля; Мр – марал; Соб – собака

На этих маршрутах через каждые 10 дней отслеживалось перемещение копытных из заповедника в пойму р. Базаихи, на южные степные, малоснежные её склоны и далее на низкогорный Торгашинский хребет. Регистрировался подход косуль-мигрантов с северо-востока (со стороны Канской лесостепной котловины). По следам, пересекающим маршрут, устанавливалась давность прохождения, видовая принадлежность зверей, направление их перехода, количество особей в группе [5]. Изучалась суточная активность копытных. Устанавливалось количество оленей, пересекших площадку либо оставшихся внутри нее, и особей, вернувшихся в заповедник на дневной отдых.

Исследуемая территория в пределах пробной площади (10 км²) включала:

-

- пограничную территорию заповедника по левому берегу р. Базаихи, представленную сосново-елово-пихтовыми зеленомошниковыми, смешанными сосново-осиново-берёзовыми разнотравными лесами (площадка №1);

-

- правый берег поймы р. Базаиха с куртинами ельников зеленомошниковых и густой прирусловой древесно-кустарниковой, разнотравной растительностью (площадка №1);

-

- территорию охранной зоны по правобережью р. Базаиха, включающую крутые южные степные склоны с выходами скальных пород, изрезанные логами (площадка №2);

-

- пригородные низкогорные сосновые, сосново-березово-осиновые разнотравные леса Тор-гашинского хребта (площадка №2).

Кроме того, для более полного представления о сезонном биотопическом размещении диких копытных и хищников в пригородных лесах были заложены два зимних линейных учётных маршрута протяжённостью по 12 км: 1 – по правобережной пойме р. Базаиха от кордона Медвежка до садового общества «Мраморный карьер»; 2 – по Торгашинскому и Кузнецовскому хребтам. от горы Чёрная сопка до садового общества «Загорье».

При подготовке работы использованы материалы «Летописи природы» заповедника «Столбы» за 2010–2014 гг., литературные, опросные данные, интернет-анкетирование населения.

Многолетняя динамика численности марала и косули прослеживалась: в заповеднике – по материалам «Летописи природы», в охранной зоне – по личным наблюдениям авторов.

Обзор исследований

Многолетняя динамика численности. Состояние ресурсов диких копытных заповедника «Столбы» и сопредельных территорий подвержено многолетней цикличности.

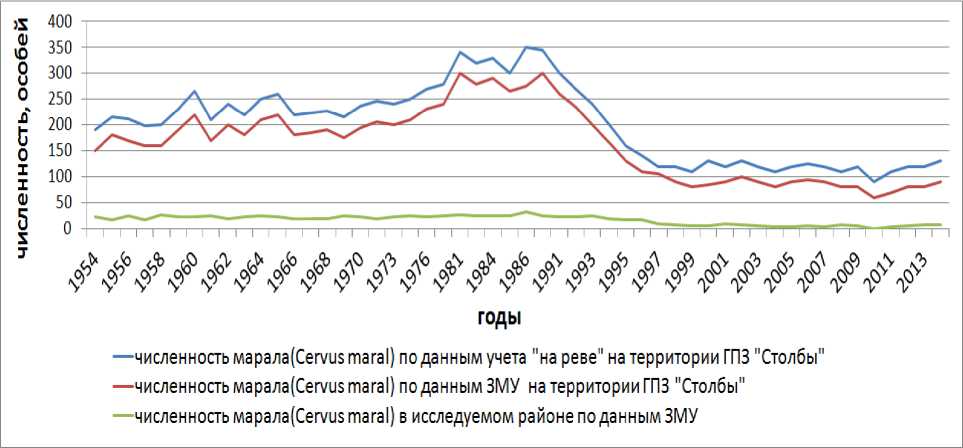

Марал. Численность марала в заповеднике «Столбы», благодаря биотехническим мероприятиям, с 1949 по 1985 г. выросла со 180 до 350 особей, превысив кормовую ёмкость пастбищ [1, 2]. С 1989 г. при совокупном воздействии факторов постоянного присутствия в заповеднике волка, сокращения районов зимовок из-за отводов земель под дачную застройку, развития рекреации, особенно снегоходных маршрутов в долинах граничных рек, популяция маралов стала быстро сокращаться: к 1995 г. – до первоначальной (1949 г.) оптимальной численности 180 особей [7] (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности марала в заповеднике «Столбы» и на сопредельных территориях

При дальнейшей утрате площадей зимних стаций в пригородных лесах и осложнении условий зимовки численность марала до 2010 г. продолжала снижаться. По данным «Летописи природы», осенняя численность марала заповедника в период с 2008 по 2010 г. не превышала 150 особей, зимняя – 90 особей. Примерно 60 маралов (40% от осеннего поголовья) зимовало на сопредельных заповеднику слабо охраняемых территориях Красноярского заказника и в пригородных лесах. В 2011–2012 гг. в динамике зарегистрированы минимальные показатели 110 и 120 особей – осенью, 70 и 80 особей – зимой. Современная осенняя численность марала в заповеднике (в 2013 и 2014 г.) составляла 120 и 130 особей, зимняя – 80 и 90 особей.

Марал на сопредельных заповеднику территориях Кузнецовского и Торгашинского плато обитал постоянно, однако современная численность его здесь не высока, данные о ней отрывочны. По результатам зимних (февральских) учётов животных в 2013–2014 гг., средняя относительная численность марала составила 6 пересечений на 10 км маршрута.

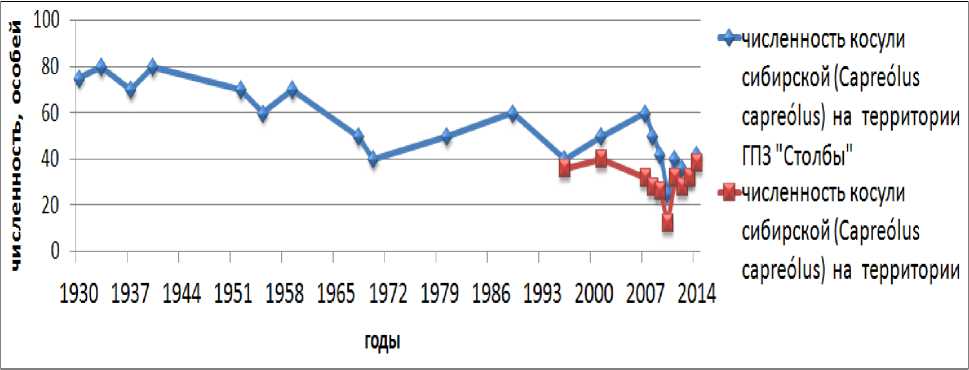

Косуля. Ранее основные места зимовок косули находились в приенисейских и прибазайских сопредельных заповеднику территориях. Здесь плотность населения косули в зимний период (4,0– 5,0 особей на тыс. га) всегда была выше, чем в заповеднике. Заметное воздействие на экосистемы, среду и условия обитания диких копытных заповедника «Столбы» и сопредельных территорий после сооружения плотины ГЭС оказало отторжение из охранной зоны заповедника «Столбы» с запада лучших приенисейских зимних стаций диких копытных: сначала под железную дорогу, автомобильную магистраль и высоковольтную линию электропередач, спустя годы – под дачную застройку горожан. Численность косули в заповеднике «Столбы» с 1949 по 1967 г. сократилась с 80 до 60 особей (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности косули сибирской в заповеднике «Столбы» и на сопредельных территориях

В настоящее время сопредельные территории заповедника – основные места зимней концентрации косули – слабо охвачены учётами. По результатам наших зимних учётов, в феврале 2014 г. средняя относительная численность косули определялась в 18 пересечений на 10 км маршрута.

Основные зимние кормовые стации косули на Торгашинском хребте и в пойме р. Базаихи – охранной зоне заповедника – постепенно сокращаются из-за застройки лесных угодий дачными участками. При воздействии лимитирующих факторов численность зверей на зимних стациях могла сокращаться к весне в 4–5 раз. Например, зимой 2009–2010 гг. численность косули составила около 40–50 голов, весенняя же из-за хищничества собак – не более 10 особей. Осенью поголовье восстановилось, в основном за счёт подхода зверей с прилежащих районов Канской котловины.

Активность перемещений

Высота залегания снежного покрова, крутизна, экспозиция склонов и разнообразие типов угодий обуславливают ежегодные сезонные вертикальные перемещения диких копытных. С ростом высоты снега олени из пояса среднегорной тёмнохвойной тайги центральной части заповедника перемещаются в малоснежные периферийные светлохвойные леса, в пойму р. Базаихи, на пригородные территории охранной зоны. Эти зимние кормовые стации косули и марала в пригородных лесах издавна имели особое значение для благополучия их зимовок [1, 2]. Ниже представлены обобщенные средние многолетние данные (2011–2014 гг.) наших наблюдений за активностью сезонных перемещений копытных на маршрутах и пробных площадках. Активность перемещений копытных многоснежной зимой 2009/2010 гг. в разделе не рассматривается, она была слабой и ограничивалась в основном поймой р. Базаихи, сопровождаясь повышенной смертностью косули.

Ноябрь. С середины до конца ноября преобладающими являлись переходы копытных (особенно косули) из заповедника через долину р. Базаиха в пригородную охранную зону и освоение ими крутых остепененных склонов. Высота снежного покрова составляет 20–30 см, она оптимальна для выпаса и добывания корма косулей. Наблюдались переходы марала из заповедника через реку на малоснежный Торгашинский хребет. Там обычно олени выпасались несколько дней, но затем под воздействием антропогенных факторов возвращались обратно.

При высоте снежного покрова 40 см косуля из заповедника продвигалась в охранную зону, рассредоточиваясь по облесённым логам и скалистым остепнённым склонам. Потревоженные людьми или собаками, косули спасались в заповеднике. В ноябре при высоте снега 30 см в пригородную зону наблюдался подход косули с отдалённых районов Канской котловины.

Декабрь . В этот период косуля в основном концентрировалась в пойме р. Базаихи. Среди недели, когда фактор беспокойства ослабевал, копытные паслись на южных степных склонах, оставаясь на день в крутых, заросших берёзой и кустарником логах. Наблюдались особи, отдыхающие на «днёвках» в ложках в пойме р. Базаихи. Косули в пойме реки обычно затаивались, но при беспокойстве от шума снегоходов или при приближении собак спешно покидали укрытие, устремляясь в заповедник. В выходные дни (суббота-воскресенье) олени с вечера до утра паслись в пойме, утром уходили на день за 500–700 м на северные заповедные склоны. Марал нами замечен в это время крайне редко, являясь консервативным и осторожным видом, скорее всего он не выдерживает антропогенного пресса (беспокойство от собак, браконьеров, снегоходов) и старается крайне редко пересекать пойму, временно концентрируясь на Торгашинском хребте.

Январь. В январе для косули и марала характерны суточные перемещения из заповедника в пойму р. Базаиха на степные склоны, с ночным выпасом, утром животные возвращались в заповедник. Отмечались следы многодневного пребывания одиночек и пар марала на Торгашинском хребте. Потревоженные охотниками или одичавшими собаки, они искали защиту в заповеднике.

Февраль. В феврале косуль по прежнему наблюдали днём в охранной зоне и в самом заповеднике на удалении от поймы реки не более 500–700 м. Регистрировали их ночной выпас в пойме реки и на склонах с утренним возвращением в заповедник. При высоте снега 50 см ослабленные косули оставались на днёвку в прирусловой кустарниковой пойме. Здесь они затаивались при прохождении вблизи лыжников и даже при рёве проходящих по льду реки снегоходов. Однако они становились беспомощными при появлении бродячих и одичавших собак.

Заходы на выпас в пойму реки маралов в этот период и обратно единичны, пара маралов замечена в удаленной части маршрута в охранной зоне обхода Намурт.

Март. В марте, с появлением первых проталин на южных базайских склонах, косули стали постоянно выходить на них для выпаса, почти не задерживаясь в пойме. В утренние часы они уже не возвращались в заповедник, а оставались на днёвках в зарослях кустарников в логах крутых склонов. Отмечались проходы одиночных особей марала через реку в охранную зону без возврата назад (выпас на проталинах). Участились случаи преследования косуль одичавшими собаками через лог Балгаш, скалы и реку до заповедника. К концу марта все южные степные склоны и скалы обычно очищались от снега. В этот период основная часть косули перемещалась сюда из заповедника на выпас. При относительно малоснежной зиме и ранней весне косули оставались в нормальной физической форме. На обширных, освободившихся от снега пастбищах они легко убегали от преследующих их собак.

Выводы. В пригородной территории г. Красноярска, граничащей с заповедником «Столбы», ежегодно наблюдаются перемещения копытных животных: марала и косули. С ростом высоты снега эти виды из среднегорной тайги северной части заповедника перемещаются в малоснежные сопредельные угодья поймы р. Базаихи и пригородные территории. Также наблюдаются суточные перемещения марала и косули из заповедника на южные степные склоны Торгашинского хребта и обратно. При малой глубине снега копытные убегают от преследующих их собак и перемещаются по территории при усиливающейся антропогенной нагрузке в выходные дни.

При глубине снега более 50 см пребывание маралов и косуль на зимних кормовых стациях носит кратковременный характер из-за постоянного беспокойства от собак, браконьеров, шума снегоходов и квадроциклов. Снегоходные дороги являются коридорами для проникновения собак в охранную зону заповедника, основной причиной смертности косули в многоснежные зимы.

Список литературы Влияние естественных и антропогенных факторов на зимнее размещение и численность диких копытных заповедника «Столбы» на пригородных территориях

- Зырянов А.Н. Дикие копытные животные заповедника «Столбы» и прилежащих районов//Вопросы экологии: тр. заповед. “Столбы”. -1975. -№ 10. -С. 224-333.

- Суворов А.П. Марал в заповеднике «Столбы» и проблемы его хозяйственного использования в Красноярском крае//Современное состояние компонентов биогеоценозов заповедника «Столбы». -Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1989. -С. 35-66.

- Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. -М.: Сов. наука, 1953. -502 с.

- Суворов А.П., Александрова Т.А. Полевые наблюдения на маршрутах: метод. указания. -Красноярск: Изд-во КрасГАУ, 2012. -43 с.

- Кожечкин В.В. Волки и олени северо-западной части Восточного Саяна//Тр. заповед. «Столбы». -Красноярск, 2001. -Вып. 17. -С. 8-2б.

- Кожечкин В.В. Экологические обзоры по отдельным группам животных. Копытные животные//Летопись природы заповедника. -Красноярск, 2014. -С. 56-68.

- Водопьянов Б.Г., Свиридов Н.С. Учёт охотничьих животных: учеб. пособие. -Иркутск, 1976. -Ч. 1. -39 с.