Влияние естественных подземных волноводов на распространение радиоволн диапазонов СДВ-СВ

Автор: Захаренко В.Н., Краковецкий Ю.К., Попов Л.Н., Парначев В.П.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 25, 2014 года.

Бесплатный доступ

Экспериментально установленное аномальное поведение напряженности радиополя средне- и длинноволнового диапазонов (дневные изменения напряженности электромагнитной волны, обусловленные температурой) объясняется наличием подземной волны, образованной в результате утечки энергии с антенного излучателя.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103544

IDR: 142103544 | УДК: 537.874.7

Текст научной статьи Влияние естественных подземных волноводов на распространение радиоволн диапазонов СДВ-СВ

При мониторинге уровня напряженности электромагнитного поля средне- и длинноволнового (СВ–ДВ) диапазонов радиоволн установлены вариации напряженности радиополя в дневное время [Захаренко, 2013], которые подразделяются на сезонные и суточные [Кашпровский, Кузубов, 1971; Захаренко, 1992; Егоров, Макаров, 2006; Мельчинов, Давыдов, 2010], но так как причина их образования одна – температура, целесообразнее их называть дневными температурными вариациями. Изменение уровня напряженности радиополя происходит при любом изменении температуры окружающего воздуха, даже в зимний период при положительных температурах воздуха напряженность радиополя имеет «летние» значения.

Отличительная особенность этого явления состоит в том, что до настоящего времени неясна природа появления дополнительной энергии. Имеющиеся объяснения – наличие лесной растительности [Кашпровский, Кузубов, 1971; Захаренко, 1992; Егоров, Макаров, 2006; Мельчинов, Давыдов, 2010; Захаренко, 2013] или низкоомного слоя в мерзлотных регионах [Захаренко и др., 1990; Егоров, Макаров, 2006] – касаются механизма увеличения сигнала, но не его природы.

Еще в 1907 г. И. Ценнек, объясняя трансатлантическую передачу радиосигнала Г. Маркони, установил, что уравнения Максвелла допускают существование радиоволн, распространяющихся вдоль поверхности раздела двух сред с фазовой скоростью, зависящей от свойств среды, и экспоненциально убывающих по нормали к поверхности распространения.

В 1970 г. В.А. Фок теоретически доказал отсутствие поверхностной волны Ценнека для однородной по глубине трассы распространения радиосигнала [Макаров, 2009]. В 1991 г. Макаров Г.И., Новиков В.В., Рыбачек С.Т., анализируя слоистые (неоднородные по глубине) трассы, пришли к выводу, что основным условием появления поверхностной волны Ценнека является наличие импедансной поверхности, когда аргумент импеданса имеет сильноиндуктивные значения [Макаров и др., 1991]. В этом случае волна может быть либо объемной, когда ам- плитуда поля убывает по закону 1/r, либо цилиндрической, характеризующейся существенно меньшим затуханием - 1/ Vr.

Экспериментальные работы

Для установления природы образования дневных температурных флуктуаций напряженности радиополя нами проведен ряд экспериментов.

В задачу первого эксперимента входило измерение температуры и напряженности радиополя для удаленных радиостанций, работающих на частотах 170 (171) кГц (Новосибирский радиопередающий центр (РПЦ), п. Ояш), 218 кГц (Красноярский РПЦ, Красноярск), 270 (272) кГц (Новосибирский РПЦ, Новосибирск), 281 кГц (Алтайский РПЦ, ГорноАлтайск), 576 и 675 кГц (Новосибирский РПЦ, п. Ояш), 1026 кГц (Новосибирский РПЦ, Новосибирск). Измерения проводились в разное время суток, но ниже обсуждаются результаты измерений только для истинного полдня, т. е. при отсутствии ионосферной составляющей. Мониторинг напряженности радиополя осуществлялся в течение двух календарных лет. Измерения напряженности радиополя проводились поверенным комплектом аппаратуры FSM-6 на магнитную антенну. Значения температуры снимались с обычного спиртового термометра с контролем по данным гидрометеорологической станции Томска, откуда ежедневно получали информацию о температуре, влажности, атмосферном давлении воздуха; температуре на поверхности почвы; температуре на глубинах 0.2 м, 0.4 м, 0.8 м, 1.2 м, 1.6 м, 2.4 м, 3.2 м; высоте снежного покрова; глубине промерзания почвы. Ниже речь идет о температуре атмосферного воздуха. Это связано с тем, что основной вклад в изменение электропроводности подстилающей поверхности вносит лесослой; поверхностный слой земли вносит существенно меньший вклад из-за незначительной своей мощности (по сравнению с лесослоем), хотя в других районах (к примеру, в степной зоне) и для других частот (короткие волны) вклад поверхностного слоя земли будет основным.

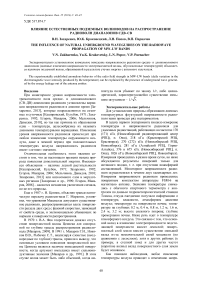

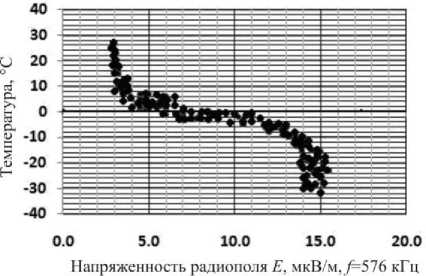

Как показали наблюдения, любое изменение температуры воздуха приводит к изменению напря- женности радиополя (рис. 1). С увеличением частоты радиоволны диапазон изменения отношений напряженностей радиополя увеличивается до определенного предела, после которого уменьшается, имея максимум на частоте 576 кГц (рис. 2). Надо полагать, что сама температура воздуха не влияет напрямую на напряженность радиополя, но именно она является тем фактором, который, изменяя электропроводность верхнего слоя, превращает подстилающую поверхность из квазиоднородной в двухслойную структуру, что в свою очередь приводит к изменению как модуля, так и фазы приведенного поверхностного импеданса, причем последняя приобретает сильноиндуктивные значения.

Задачей второго эксперимента являлось измерение электрического сопротивления подстилающей

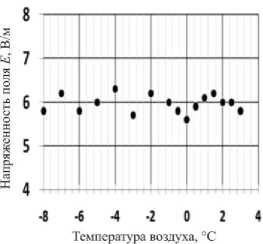

Рис. 1. Изменение напряженности радиополя в зависимости от температуры для частоты 576 кГц. Расстояние до излучателя 135 км. Мощность передатчика 250 кВт.

Рис. 2. Изменение отношения уровней напряженности радиополя с изменением частоты сигнала (А) и схематический электрический разрез (Б).

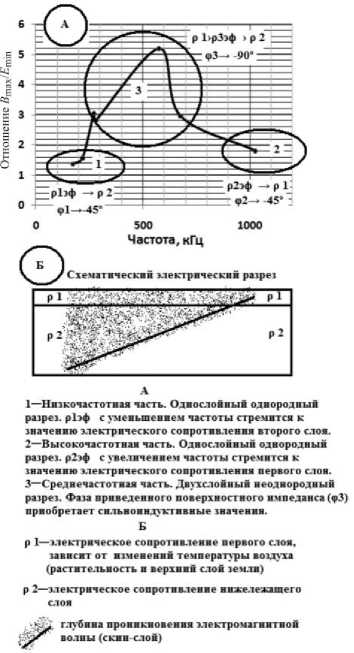

поверхности (верхний горизонт земной поверхности, снежный и лесной покровы) и температуры. Для мониторинга электрического сопротивления подстилающей поверхности разработана стационарная установка, позволяющая одному человеку в течение пяти минут выполнить весь необходимый объем измерений: 1) снять показания установки вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) для построения кривой ВЭЗ с дальнейшим определением мощности и удельного электрического сопротивления слоев, находящихся на различных глубинах земли; 2) снять показания приборов установки симметричного электропрофилирования (СЭП) для определения кажущего электрического сопротивления древесины. Как показали наблюдения, любое изменение температуры окружающего воздуха приводит к изменению электрического сопротивления подстилающей поверхности - как верхнего слоя земной поверхности, так и лесного покрова (рис. 3).

В ходе анализа результатов мониторинга уровня напряженности радиополя и электропроводности подстилающей поверхности установлена зависимость между двумя этими параметрами (рис. 4).

Таким образом, любое изменение температуры окружающего воздуха приводит к изменению электро-

Кажущееся электрическое сопротивление рк, Омм

Рис. 3. Изменение кажущегося электрического сопротивления древесины лиственного дерева в зависимости от температуры воздуха.

Рис. 4. Изменение напряженности радиополя ( E , дБ) в зависимости от электропроводности подстилающей среды (а, См/м).

Влияние естественных подземных волноводов на распространение радиоволн диапазонов СДВ–СВ проводности подстилающей поверхности земли, которая в свою очередь изменяет уровень напряженности радиополя.

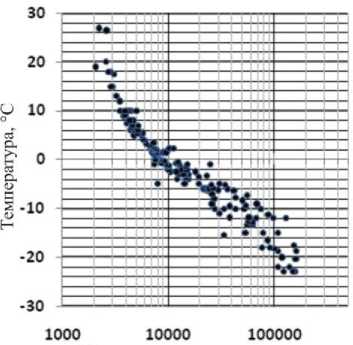

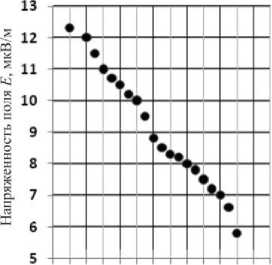

Для установления механизма такого взаимодействия выполнен третий эксперимент, который заключался в том, что в течение длительного времени проводились одновременные измерения уровня напряженности радиополя как в ближней зоне радиостанций, работающих на частоте 171 и 576 кГц, так и в дальней зоне на расстоянии 135 км от излучателя (рис. 5, 6).

Во время данного эксперимента сотрудники Новосибирского РПЦ внимательно следили за тем, чтобы мощность излучаемого радиосигнала была постоянной. Как видно из рисунков, изменение уровня поля в ближней зоне находится в пределах точности измеряемого сигнала и не имеет зависимости от температуры воздуха. В то же время напряженность радиополя на расстоянии 135 км существенно изменяется: в интервале температур от +3 до –7 °С напряженность радиополя возрастает более чем в два раза.

Краткий анализ полученных результатов

Таким образом, связь между изменением температуры воздуха, в свою очередь вызывающим изменение электропроводности подстилающей поверхности земли, и изменением напряженности радиополя в диапазоне частот от 100 до 1000 кГц доказана экспериментально.

Следует отметить, что любое изменение температуры воздуха в диапазоне от +10 до –15 °С приводит

Рис. 5. Изменение напряженности поля в ближней зоне ( f =576 кГц, R =1 км) в зависимости от температуры воздуха.

8 -6 -4 -2 0 2 4

Температура воздуха, °C

Рис. 6. Изменение напряженности поля в дальней зоне ( f =576 кГц, R =135 км) в зависимости от температуры воздуха.

к существенному изменению напряженности радиополя в диапазоне частот 250–1000 кГц, что определяется скин-эффектом радиоволны (рис. 2). Поэтому при потеплении в зимний период наблюдаются «летние» значения напряженности радиополя. Неучет этого явления может привести к получению неверных результатов при проведении работ методом радиокомпарирования трасс в зимнее время.

Как видно из рис. 2, возможно пятикратное увеличение уровня сигнала, что при постоянной излучаемой мощности радиопередатчика объясняется только интерференцией радиоволн. На расстоянии 135 км от излучателя в дневное время суток принимается земная волна (согласно ГОСТ 24375-80, введенному в действие в 1982 г. и действующему в настоящее время, под земной волной понимается «радиоволна, распространяющаяся вблизи земной поверхности и включающая прямую волну; волну, отраженную от земли, и поверхностную радиоволну»). Учитывая, что на расстояние 135 км прямая волна не доходит (из-за сферичности Земли дальность прямой видимости от излучателя до пункта приема радиоволны составляет не более 70 км); волна, отраженная от земли, также не может приниматься в данном пункте наблюдения (отражаясь от земной поверхности, данная волна уходит в ионосферу, где в дневное время поглощается слоем D, и в точку наблюдения приходит только в ночное время); можно сделать вывод, что в дневное время на расстоянии 135 км от излучателя фиксируется только поверхностная волна.

Сложнее определиться со второй волной. Для начала нужно выяснить, что происходит с напряженностью радиополя при изменении температуры (электропроводности верхнего слоя подстилающей поверхности земли): усиление сигнала при понижении электропроводности или, наоборот, поглощение его при повышении электропроводности? Возьмем за точку отсчета уровень сигнала при положительных температурах (т. е. при хорошей проводимости подстилающей поверхности земли). Согласно расчетам, проведенным В.А. Егоровым, в летнее время (положительная температура) лесослой с параметрами ε 1 =1.2, σ 1 =2.5∙10–5, находящийся на земной поверхности с параметрами ε 2 =20, σ 2 =2.5∙10–3, для частотного диапазона 600–1000 кГц имеет argδ, близкий к 5.5 радиан (–45°) [Егоров, Макаров, 2006], что отвечает слабоиндуктивной поверхности или однородной структуре. Здесь ε1, σ1 – диэлектрическая проницаемость и эффективная электрическая проводимость лесослоя; ε2, σ2 – диэлектрическая проницаемость и удельная электрическая проводимость земной поверхности; argδ – аргумент приведенного поверхностного импеданса подстилающей поверхности. Другими словами, при положительных температурах лесослой и поверхность земли для частот 600–1000 кГц имеют примерно одинаковые электрические характеристики. Таким образом, при положительной температуре воздуха принимается только поверхностная (дифракционная) волна, вторая волна отсутствует и, соответственно, интерференции волн не происходит. Поэтому при положительных температурах воздуха мы имеем минимальные значения уровня напряженности радиополя.

При понижении температуры до отрицательных значений подстилающая поверхность земли из однородной превращается в двухслойную со смещением аргумента (фазы) приведенного поверхностного импеданса в сильноиндуктивную сторону, в результате чего принимаемый радиосигнал начинает усиливаться из-за проявления второй волны, для частоты 576 кГц имеющей уровень напряженности поля в четыре раза больший, чем у поверхностной волны, принимаемой при положительных температурах. В результате интерференции двух волн сигнал усиливается в пять раз.

Осталось ответить на вопрос: что собой представляет вторая волна? Как отмечалось выше, это не может быть прямая волна (приемник находится в зоне радиотени), не может быть и пространственная волна (измерения проводились на относительно близком расстоянии от излучателя в дневное время, когда пространственная волна поглощается в самом нижнем слое ионосферы – слое D).

Но если дополнительная энергия не поступает ни сверху (атмосфера), ни с тыла, остается только один вариант – она поступает снизу. Энергия может поступать от предложенной Г.И. Макаровым волны «волноводного» типа, распространяющейся в подземном волноводе [Макаров и др., 1991]. При наличии соответствующих условий появляется цилиндрическая волна, распространяющаяся по подземному волноводу. При понижении температуры и, соответственно, увеличении электрического сопротивления лесослоя подземная волна «притягивается» к земной поверхности, и чем ниже температура, тем ближе. Так как напряженность подземной волны убывает экспоненциально по нормали к поверхности распространения, это приводит к повышению фиксируемой напряженности радиополя.

Если принять, что утечки с антенны составляют 10 %, то напряженность поля подземной волны в ближней зоне будет в девять раз меньше напряженности поля объемной волны, распространяющейся в воздушной среде. На расстоянии 100 км от излучателя напряженности радиополя у обоих типов волн будут примерно одинаковыми, так как они имеют разное затухание: земная волна – 1/ r , подземная волна - 1/ л/ r . С этого расстояния подземная волна вносит больший вклад в общую измеряемую величину сигнала.

Таким образом, дневные вариации электромагнитного поля обусловлены наличием дополнительной энергии, поступающей от подземной волны, распространяющейся самостоятельно по подземному волноводу, созданному электропроводностью лесослоя.

Заключение

В результате интерференции подземной и поверхностной радиоволн появляется дополнительная энергия, приводящая к дневным температурным вариациям напряженности радиополя.

Список литературы Влияние естественных подземных волноводов на распространение радиоволн диапазонов СДВ-СВ

- Егоров В.А., Макаров Г.И. Влияние растительного покрова на распространение электромагнитных волн с учетом сезонных и суточных изменений температуры//Вестник Петербургского университета. Серия 4: Физика-Химия. 2006. Вып. 1. С. 10-20.

- Захаренко В.Н. Влияние вариаций электропроводности подстилающей поверхности на амплитуду напряженности земной волны диапазонов СВ и ДВ//Электросвязь. 1992. № 1. 34-35.

- Захаренко В.Н. Природа энергетических аномалий, образующихся при распространении радиоволн СДВ-СВ-диапазонов//XI Международная конференция «Новые идеи в науках о Земле». М.: МГРИ-МГГУ, 2013. Т. 1. С. 475-478.

- Захаренко В.Н., Попов Л.Н., Кабанов М.В. и др. Об аномалиях электропроводности подстилающей поверхности Земли в зоне высоких широт//Доклады АН СССР. 1990. Т. 314, № 5. С. 1092-1095.

- Кашпровский В.Е., Кузубов Ф.А. Распространение средних радиоволн земным лучом. М.: Связь, 1971. 200 с.

- Мельчинов В.П., Давыдов Д.Е. Сезонные вариации модуля функции ослабления над мерзлотными трассами//Известия вузов. Физика. 2010. № 9. С. 6-10.

- Макаров Г.И., Новиков В.В., Рыбачек С.Т. Распространение электромагнитных волн над земной поверхностью. М.: Наука, 1991, 196 с.

- Макаров Г.И. Работы В.А. Фока в области распространения радиоволн и их дальнейшее развитие//Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 4: Физика-Химия. 2009. Вып. 4. С. 154-161.