Влияние фациальных особенностей на коллекторские свойства башкирских карбонатных отложений месторождения озерное

Автор: Кочнева О.Е., Ефимов А.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследований влияния фациальных условий на коллекторские свойства карбонатных отложений Озерного месторождения, в которых были использованы описания кернового материала и промыслового исследования скважин.

Керн, карбонатные отложения, фациальные особенности, коэффициенты открытой пористости, абсолютная проницаемость по газу

Короткий адрес: https://sciup.org/147201007

IDR: 147201007 | УДК: 550.832 | DOI: 10.17072/psu.geol.16.1.68

Текст научной статьи Влияние фациальных особенностей на коллекторские свойства башкирских карбонатных отложений месторождения озерное

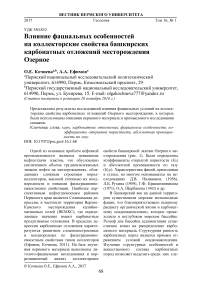

свойств башкирской залежи Озерного месторождения (рис. 1). Были определены коэффициенты открытой пористости ( К п ) и абсолютной проницаемости по газу ( К ПР ). Характеристика фаций, приводимая в статье, во многом основывается на исследованиях Д.В. Наливкина (1956), Л.Б. Рухина (1959), Г.Ф. Крашенинникова (1971), О.А. Щербакова ( 1982) и др.

В башкирский век на данной территории существовали морские мелководные фации, что благоприятствовало пышному расцвету органической жизни и карбонатному осадконакоплению, которое происходило в неглубоком морском бассейне. Рельеф дна бассейна седиментации существенно влиял на распределение карбонатного материала. Структурная разность карбонатных пород является прямым отражением условий осадконакопления. Изучение структурных особенностей и вещественного состава карбонатных пород позволяет выделить среди них сле-

Одной из основных проблем нефтяной промышленности является повышение нефтеотдачи пластов, что обусловлено увеличением объема трудноизвлекаемых запасов нефти на месторождениях, обладающих сложным строением пород-коллекторов, высокой степенью их неоднородности и низкими фильтрационноемкостными свойствами. Наиболее перспективным нефтегазоносным районом Пермского края является Соликамская депрессия, в частности территория ВерхнеКамского месторождения калийно-магниевых солей (ВКМКС), где определяющее значение имеют карбонатные продуктивные отложения. В пределах депрессии карбонатные отложения характеризуются развитием сложнопостроенных и неоднородных по фильтрационноемкостным свойствам типов коллекторов (Ефимов, Кочнева, 2011). На базе изучения кернового материала выполнены литолого-фациальные исследования и кор реляционный анализ коллекторских

Основные петрофизические характеристики пород с учётом фаций

|

От-ложе-ния |

Пара метры |

Фации |

|||||

|

ПМ-МЗ |

РМДС |

РМДП |

ФП |

ВП |

ОТ |

||

|

О К о к а d W |

К П , % |

3,5±1,6 1,0-7,1 |

8,8±4,5 1,9-17,8 |

9,3±4,8 0,4-22,7 |

8,6±3,0 3,9-14,4 |

13,0±5,4 1,4-24,5 |

11,1±6,7 1,0-23,9 |

|

К ПР ,10-3мкм2 |

0,05±0,15 0,01-0,66 |

4,5±6,6 0,01-24,6 |

7,8±14,8 0,01-61,3 |

9,0±16,3 0,01-52,9 |

44,4±74,6 0,01-290,0 |

19,4±38,3 0,01-149 |

|

|

К ОВ , % |

– |

38,4±23,4 21,1-92,7 |

38,7±20,2 13,4-80,2 |

35,5±16,3 20,2-59,4 |

36,4±20,1 12,4-82,9 |

26,9±16,6 13,4-58,0 |

|

Примечание . В числителе среднее значение и стандартное отклонение, в знаменателе – размах значений.

нераспределенно го фонда распределенного фонда

Водоемы граница области и КПНО границы средних структур осевой зоны ККСП внутренней прибортово й зоны ККСП внешней прибортовой зоны ККСП рифогенных стр уктур палеоплато и атоллов барьерного рифа

Контур ВКМКС

Водотоки

осевая зона внутр. приборт. бортовая внешн. приборт.

Рис. 1. Выкопировка из схемы тектонического районирования

дующие основные литогенетические типы: пелитоморфные, микрозернистые, тонкозернистые, сгустковые, комковатые, сгустково-комковатые, детритовые, органогенно-детритовые, биоморфные, органогенно-обломочные, брекчиевые и оолитовые. По положению относительно береговой линии, гидродинамическим особенностям и глубинам на исследуемой территории выделяются морские фации: мор-ские-мелководные открытого моря (Мм) и прибрежно-морские мелководные (ПМ-М). Среди группы морских-мелководных фаций открытого моря (Мм ) выделены фации отмелей (ОТ), фации поселений различных организмов (ПО): водорослевые поселения (ВП), фораминиферовые поселения (ФП), фации относительно ровного морского дна с подвижным (РМДП) и со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС).

Выборка составляла 287 образцов, для каждого образца определена фациальная принадлежность: 18 (ПМ-МЗ), 23 (РМДС), 56 (РМДП), 10 (ФП) 162 (ВП), 18 (ОТ). По каждому образцу имелись определения коэффициентов пористости (КП), проницаемости (КПР), остаточной водонасыщенности (КОВ). Коэффициент остаточной водонасыщенности не определен для следующих образцов: ПМ-МЗ, 8 – РМДС, 19 – РМДП, 7 – ФП, 105 – ВП, 7 – ОТ. Данные о пористости, проницаемости и остаточной водонасыщенности с учетом установленных фаций приведены в таблице.

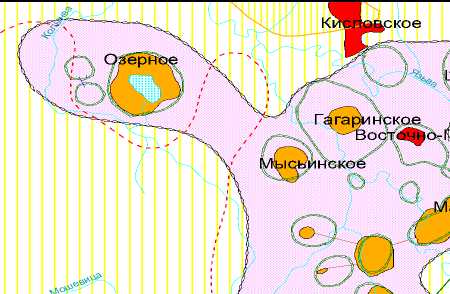

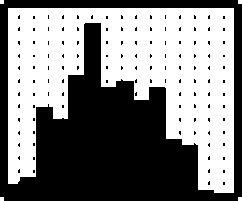

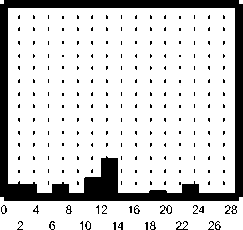

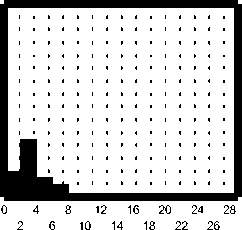

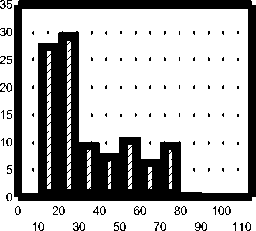

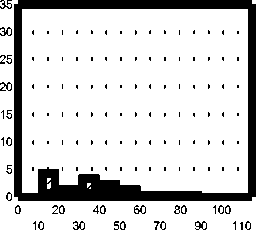

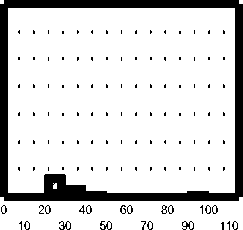

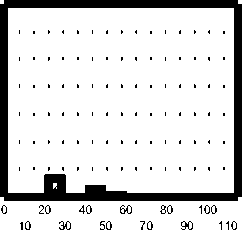

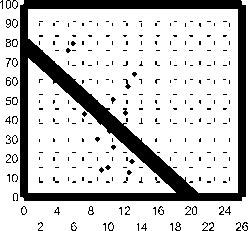

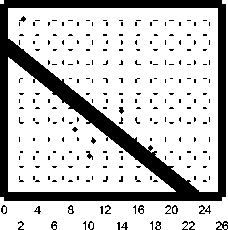

Из неё видно, что наименьшие средние значения Кп отмечены у фаций ПМ-МЗ, наибольшее среднее значение – у фаций ВП, у фаций РМДС и ФП значения средних показателей КП одинаковы. Максимальные значения коэффициента проницаемости наблюдаются у фации ВП, далее по уменьшению значений (КПР) следуют фации ОТ, ФП, РМДП, РМДС и ПМ-МЗ. Коэффициент остаточной водонасыщен-ности для образцов фации ПМ-МЗ не определён, а для всех остальных фаций он составил в среднем 36%, за исключением фации ОТ (26, 9%). Для имеющейся выборки построены гистограммы распреде- ления значений КП, КПР, КОВ исходя из фациальных особенностей башкирских отложений (рис. 2–4).

2 6 10 14 18 22 26

0 4 8 12 16 20 24 28

Фация : пм-мз

Фация : вп

Фация : рмдп

Фация : рмдс

Фация : фп

К П , %

0 50 100 150 200 250 300 350

Рис. 2. Гистограммы распределения значений пористости фаций

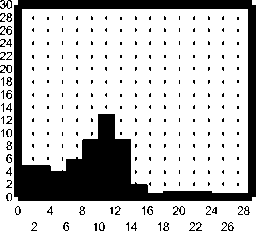

Фация : вп Фация : от Фация : пм-мз

Фация : рмдп

Рис. 3 . Гистограммы распределения значений проницаемости фаций

Фация : фп

Фация : рмдс

К ПР, 10-3 мкм2

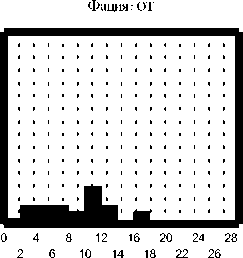

Фация : вп

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110

Фация : от Фация : пм-мз

Фация : рмдп

Фация : рмдс

К ОВ , %

Фация : фп

Рис. 4. Гистограммы распределения значений остаточной водонасыщенности фаций

На гистограммах видно, что нормальное распределение характерно только для пористости. Показатели проницаемости и остаточной водоносыщенности находятся в области низких значений.

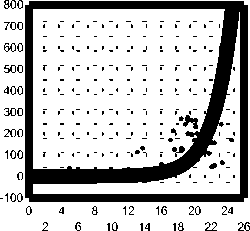

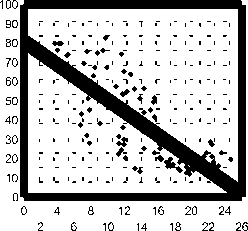

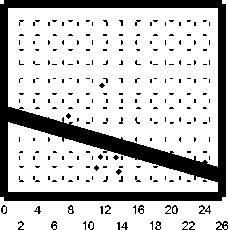

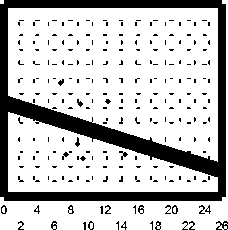

Для установленных фаций (рис. 5, 6) были построены корреляционные диаграммы зависимости коэффициента проницаемости от пористости и остаточной водонасыщенности от пористости. Характер связи этих параметров и уравнения регрессии представлены ниже при описании соответствующих фаций.

Фации отмелей (ОТ). Характеризуются исключительно малыми глубинами среды обитания морских организмов (не более 10 м). Среда осадконакопления отличается очень высокой подвижностью вод и плотным, а иногда и твёрдым каменистым дном. Морские отложения представлены известняковыми брекчиями. Они состоят из органогенно-обломочных и комковато-обломочных известняков. По периферии фации отмелей последова- тельно сменяются фациями различных фаунистических поселений.

Зависимость проницаемости от пористости для фаций отмелей башкирского века описывается следующим уравнением регрессии:

КПР = 0,2568exp(0,1799КП), r = 0,15, p = 0,55, где здесь и далее r – оценка коэффициента корреляции, p – уровень статистической значимости.

В этих фациях отсутствуют связи между К ПР и К п , коллектор низкопроницаемый, среднепористый, по классификации А.И. Кринари ( 1959), (см. также: Митрофанов, 2002).

Зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности для фаций отмелей описывается следующим уравнением регрессии:

КОВ = 43,3994 – 1,2524КП, r = -0,34, p = 0,39.

В этих фациях отсутствуют связи между К ОВ и К п .

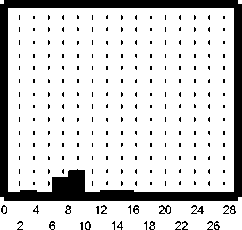

2 и

S

Фация : вп

0 2 4 6 8 101214161820222426

Фация : рмдп

Фация : от

0 2 4 6 8 101214161820222426

Фация : рмдс

Фация : пм-мз

Фация : фп

К П , %

Рис. 5 . Корреляционная диаграмма зависимости проницаемости от пористости

Фация : вп

Фация : от

0 2 4 6 8 101214161820222426

Фация : рмдп

Фация : рмдс

Фация : пм-мз

Фация : фп

К П , %

Рис. 6. Корреляционная зависимость остаточной водонасыщенности от пористости

Фации поселений различных организмов (ПО). Этот комплекс фаций очень широко распространён в составе морских мелководных отложений башкирских отложений, располагаясь по периферии отмелей и знаменуя собой постепенный переход к фациям относительно ровного морского дна, включает фации водорослевых (ВП) и фораминиферовых поселений (ФП).

Фации водорослевых поселений (ВП) . К этим фациям принадлежат водорослевые известняки, сложенные хрупкими и тонкими скелетными остатками зелёных и багряных водорослей. Благодаря особенностям своего строения они образовывали заросли, покрывавшие какую-то часть морского дна. После отмирания организмов в донном осадке скапливались их твердые скелетные остатки, дав впо-следствие прослои (до 0,5 м). Для этих фаций характерны биоморфные и органогенно-детритовые структуры.

Зависимость проницаемости от пористости для фаций водорослевых поселений имеет вид

КПР = 0,0151exp(0,4415 КП), r = 0,69, p = 0,00.

Связь сильная и значимая, а коллектор характеризуется как низкопроницаемый и среднепористый.

Зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности для фаций водорослевых поселений имеет вид

КОВ = 81,054–3,0443КП, r = -0,79, p = 0,00.

Связь сильная и значимая.

Фации фораминиферовых поселений (ФП). К этим фациям отнесены фо-раминиферовые известняки. Преобладают детритовые и мелкодетритовые структуры.

Зависимость проницаемости от пористости для фаций поселений различных организмов башкирского века имеет вид

КПР = 0,0032exp(0,6733КП), r = 0,70, p = 0,02.

Для этих отложений связь сильная и значимая, коллектор характеризуется как низкопроницаемый и среднепористый.

Зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности для фаций фо-раминиферовых поселений имеет вид

КОВ = 48,7846–1,3646КП, r = -0,23, p = 0,62.

Связь слабая и незначимая.

Фации относительно ровного морского дна (РМД). Этот комплекс включает фации ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС) и подвижным гидродинамическим режимом (РМДП).

Фации участков ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС) характеризуются морскими отложениями, которые формировались в удалённых от берега морских мелководных обстановках, отличающихся илистым дном и спокойным или слабоподвижным гидродинамическим режимом. Рассматриваемые фации представлены различными известняками, часто доломи-тизированными, иногда в различной степени глинистыми, с большим разнообразием структурных особенностей. Среди них ведущая роль принадлежит микро-зернистым, тонкозернистым, сгустковым, комковатым и сгустково-комковатым разностям.

Зависимость проницаемости от пористости для фаций РМДС имеет вид

КПР = 0,0069exp(0,5211КП), r = 0,82, p = 0,00.

Связь сильная и значимая, а коллектор характеризуется как низкопроницаемый и среднепористый.

Зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности для фаций РМДС описывается следующим уравнением регрессии:

КОВ = 79,1768–3,4852КП, r = -0,75, p = 0,03.

Из уравнения видно, что наблюдается сильная, значимая связь.

Фации участков ровного морского морского дна с подвижным гидродинамическим режимом (РМДП) характеризуются морскими отложениями, которые накапливались в обстановках с плотным дном и подвижной динамикой среды. В литологическом отношении они представлены различными известняками, ведущая роль принадлежит органогеннодетритовым разностям.

Корреляция пористости и проницаемости для этих фаций башкирского века имеет следующий вид:

К ПР = 0,0259exp(0,3898 К П ), r = 0,42, p = 0,00.

По средним значениям отложения относятся к среднепористым и низкопроницаемым, связь параметров незначимая и слабая.

Зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности для фаций РМДП описывается следующим уравнением регрессии:

КОВ = 79,6872–3,9591КП, r = -0,50, p = 0,03.

Из уравнения видно, что наблюдается слабая, незначимая связь.

Прибрежно-морские мелководные (ПМ-М) фации в зависимости от характера берега и рельефа морского дна могут быть закрытыми (ПМ-МЗ) и открытыми (ПМ-МО), отличаясь гидродинамическими особенностями среды осадконакопления. В рассматриваемых отложениях присутствуют только фации прибрежноморские мелководные закрытые (ПМ-МЗ). Они имеют подчинённое значение , характеризуя прибрежную часть древних бассейнов в зоне перехода от моря к суше. Накопление осадков, представляющих эту фацию, шло в прибрежных участках морского бассейна, обособленных от основной его части изгибами береговой линии и неровностями морского дна. Эти обстановки характеризовались илистым дном и спокойной или слабоподвижной динамикой среды. Морские отложения, накопившиеся в этих условиях, представлены известковистыми песчаниками.

Корреляционная зависимость пористости и проницаемости башкирских отложений фаций ПМ-МЗ имеет вид

КПР = 0,0096exp(0,1361КП), r = 0,15, p = 0,54.

Для этих фаций характерно отсутствие связей между К ПР и К П .

Для фаций ПМ-МЗ не установлена зависимость проницаемости от остаточной водонасыщенности из-за недостатка данных.

Выявленные зависимости литологии и структуры от условий осадконакопления позволили предположительно определить фациальный ряд (Ефимов, Кочнева, 2011а, б; 2012), отражающий закономерности смены осадков в открытом эпиконтинентальном море и имеющий следующую последовательность фаций (в направлении от берега): ПМ-МЗ, РМДС, РМДП, ПО (ФП, ВП), ОТ.

При изучении фациального состава башкирских отложений наметились определённые закономерности в пространственном размещении фаций. Переход от одной фации к другой происходит постепенно. Этим обусловлено наличие промежуточных фациальных типов, таких как фораминиферово-водорослевые поселения. Все многообразие переходов и связей между выделенными морскими фациями отражает схема парагенезиса.

Анализируя фациальные особенности и корреляцию пористости и проницаемости, пористости и остаточной водонасы-щенности башкирских отложений, можно сделать следующие выводы.

-

1. В башкирских отложениях присутствуют фации отмелей (ОТ), фации водорослевых (ВП) и фораминиферовых поселений (ФП), фации ровного морского дна с подвижным гидродинамическим режимом (РМДП), фации ровного морского дна со спокойным гидродинамическим режимом (РМДС) и фации прибрежноморские мелководные закрытые (ПМ-МЗ). Преобладающее значение принадлежит фациям поселений различных организмов (ПО): водорослевым поселениям (ВП) и фораминиферовым поселениям (ФП).

-

2. Корреляционный анализ башкирских отложений позволил определить, что наиболее сильная и значимая связь между пористостью и проницаемостью характерна для фаций РМДС, ВП и ФП. Связь между пористостью и остаточной водона-сыщенностью наиболее сильная и значи-

мая у фаций ВП и РМДС (Галкин и др., 2013; Ефимов, Кочнева, 2010).

Таким образом, с целью рациональной разработки запасов нефти и уточнения объектов целесообразно использование результатов фациального анализа коллекторов.

Список литературы Влияние фациальных особенностей на коллекторские свойства башкирских карбонатных отложений месторождения озерное

- Галкин В.И., Ефимов А.А., Кочнева О.Е., Савицкий Я.В. Исследование зависимости коэффициента подвижности нефти от петрофизических характеристик на примере пласта Бш Сибирского месторождения//Нефтяное хозяйство. 2013. №4. С.13-15

- Ефимов А.А., Кочнева О.Е. Использование фациальных особенностей карбонатных отложений Сибирского месторождения для исследований связей между коэффициентами пористости и проницаемости//Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2010. №12. С.15-18

- Ефимов А.А., Кочнева О.Е. Оценка влияния фациальной приуроченности на приемистость карбонатных отложений башкирского яруса Сибирского месторождения//Нефтяное хозяйство. 2011а. №10. С. 15-19

- Ефимов А.А., Кочнева О.Е. Коллекторские свойства и структурно-фациальные особенности башкирских отложений Сибирского месторождения//Научные исследования и инновации/Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2011б. Т. 5, №1. С.72-75

- Ефимов А.А., Кочнева О.Е. Исследование приемистости отложений башкирского яруса Сибирского месторождения в различных фациальных условиях//Вестник ПНИПУ. Геология. Нефтегазовое и горное дело. 2012. №3. С.15-23

- Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. М.: Высшая школа, 1971. 367 с

- Кринари А.И. Об унификационной схеме классификаций коллекторов нефти и газа//Геология нефти и газа. 1959. №7. С. 8

- Митрофанов В.П. Особенности фильтрационно-емкостных свойств карбонатных коллекторов Соликамской депрессии/ОАО «ВНИИОЭНГ». М., 2002. 116 с

- Наливкин Д.В. Учение о фациях.Ч.1 и II. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 534 и 393 с

- Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографии. Л.: Гостоптехиздат, 1959. 557 с

- Щербаков О.А. Закономерности пространственного распределения осадков в каменноугольных морях Западного Урала//Геология и геофизика нефтегазоносных областей/Башкир. филиал АН СССР. Институт геологии. Уфа, 1982. С. 83-92